| 浙江淳安锡铁矿急倾斜难采残矿采矿方法的改进 |

淳安锡铁矿

${affiVo.labelOrder}.

淳安锡铁矿是一个多金属(铜、锡、钨、铍)的矽卡岩磁铁矿床,又是一个以铍拓榴石为主的铍矿床。

铁矿体产于第一层条带状大理岩的顶部,矿体的顶界与围岩一致,底界则常因各部位的矿化强弱的差异,产状略有不同,倾角近于直立,全长610米,走向NE80°左右,平均水平厚度5.95米,全铁平均品位32.9%。

铜矿体产于铁矿体的顶部和两端,一般分布在550米标高以上,650米标高以上大部分为结合型氧化铜矿体,550~600米标高为硫化铜矿体,平均品位0.61%,矿体厚度为2.06米。

锡矿体由于锡石的含锡量分布不够均匀,所圈定的矿体形态很不规则,并由于断裂构造的影响,分割成四段,总长度约455米,分布在600米长的范围内,平均水平厚度3.83米;极大部分的矿量分布在600米标高以上,少量分布在600米标高以下25~100米的范围内。锡矿体的产状大致与铁矿体相似,大部分在铁矿体的范围内,少量扩散到铁矿体的直接顶底板内,即第一层结核状角岩或第一层条带状大理岩的矽卡岩中,大致走向NE80°,倾向一般为SE,局部地段在650米标高以下,倾向NW,倾角近于直立。

钨矿体仅局部零星分布。构成工业矿体者,主要在+4~7线的570~670米标高之间,走向长300米,倾斜长100米左右,呈透镜状产出;最厚为5.63米,最薄为0.74米,一般在1.0~4.0米之间变化,平均水平厚度为3.1米,与铁矿的产状基本一致,产在铁矿体内,平均品位0.594%。

铍矿体已控制自1~6线,全长470米,出露地表者不多,一般赋存在600米标高以上的铁矿体中、下部,与铁矿体基本吻合,平均水平厚度为6.21米;氧化铍平均品位为0.124%。

从岩矿稳固性而言,650米标高以上为风化破碎的上盘围者和矿体,底板围岩(第一层条带状大理岩中的矽卡岩)已经风化,显得松散破碎,泥水强烈;650米标高以下,矿体与围岩较为稳固。

矿石类型有:(1)铍榴石滋铁矿石,占全区铁矿石的2/3左右;(2)锡铁矿石,600米标高以上,占全区铁矿石的1/4左右;(3)含锡氧化铜磁铁矿,600米标高以上,占全区铁矿石1/8左右;(4)含锡黄铜磁铁矿,600米标高以下占全区铁矿石的1/4左右。

淳安锡铁矿在投产初期曾采用露天开采,同时又着手其以下阶段的多金属矿床的地下开采。通过多年的生产实践,对于稳固岩矿急倾斜中厚矿床,广泛推广应用“留矿法”,在安全上可靠,在技术上易行,在经济效益上比较显著;但是在“留矿法”应用中,尚存在一系列问题,其中主要是在留矿法上采中遇到矿岩不稳,难于继续上采,有时造成较大矿损贫化,甚至威协安全生产;有时在一个阶段内,采场下部较稳固,采场上部不稳固;有时在一个矿块内,矿块一侧的岩矿较稳,而另一侧又不稳固等等;从而使正确选择最佳采矿方法带来困难;实际上,这种下稳上不稳或左稳右不稳的急倾斜中厚矿体,也是属于地下难采矿床类型之一。因此,针对此类难采急倾斜中厚矿体,研究试验和寻求相应的最佳采矿方法,将具有一定的实际意义。

从当前国内外矿山生产实践和科技动态来着,对于该矿上述两类难采矿体,一般都是广泛推广应用“分层崩落法”、“分段崩落法”或“一般留矿法”。众所周知,分层崩落法的矿损贫化小,但采矿工效较低,支护材料及其采矿成本较高;而分段崩落法和一般留矿法的矿损贫化都比较大;因此,对于此类难采矿体,至今尚无较完善的采矿方法,可供照搬和参考。

笔者认为,任何一种采矿方法的选定,都必须从各矿区、各阶段、各区段和各矿块,甚至矿块上下或左右的具体条件出发,否则难于获得预期效果,甚至宣告失败而告终。为此,现针对采场上下左右不同具体条件出发,并结合现行留矿法的丰富实践经验,今研究提出以下两种联合采矿法。

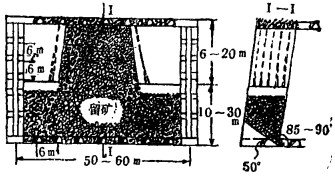

一 下部留矿上部崩落联合法此法特点就是采场下部采用一般留矿法,采场上部采用中孔崩落,如图 1所示。

|

| 图 1 下部留矿上部崩落联合采矿法 |

采场结构要素与一般留矿法相同,阶段高度一般为40米,矿块走向长度一般为60米,主要根据矿块上下左右岩矿稳固性进行选定,矿块间柱一般为7.0~8.0米。

采场底部结构采用斜底结构,其倾角一般为50°~60°。采准工程主要有:下盘脉外运输平巷、出矿横巷以及脉内天井及其联络道等。

采场下部采用浅孔崩矿,采场上部采用中孔崩矿。浅孔深度一般为1.8~2.0米;中孔深度一般为6.0~8.0~10~15~20米,主要取决于采场上部不稳岩矿的高度;中孔间距一般为1.2~1.5米,主要取决于矿石爆破性、炸药性能以及对矿石块度的要求。

在采场下部浅孔留矿中需要进行局部放矿,在采场上部中孔崩矿中,也应进行适量的局部放矿。待采场上部中孔崩矿全部结束后,再由矿块两侧向中央或由中央向两侧进行最终放矿,主要取决于采场上部围岩破碎程度。为了提高矿石回采率和降低矿石贫化率,应加强最终放矿管理,按漏斗计量放矿,坚持均匀放矿。

采场地压控制中,务必确保凿岩爆破的作业安全以及大力提高矿石回采率和降低矿石贫化率。为了确保回采作业的最大安全性,应首先合理确定采场下部浅孔留矿和采场上部中孔崩矿的界限;为此,在采场上部中孔崩矿工作面以上,务必保证2~3米的稳固临时顶柱。在局部放矿和最终放矿中,应着重加强采场上部中孔崩矿的均匀放矿,以大力提高矿石回采率和降低矿石贫化率。

在此类难采残矿回采中,务必切实加强生产安全检查和管理。为此,除严格遵守《一般矿山安全条例》和其它有关矿山规程外,还必须严格遵守以下规程:(1)严格按照设计施工;(2)自始至终保持采场工作面的两个安全出口;(3)遇有局部顶板不够稳固时,应及时架设相应的工作面支护;(4)切实加强采场上部中孔崩矿中的通风安全,必要时应采取局扇通风;(5)务必严防局部放矿中产生空洞,如发现有矿石空洞时,应及时处理后再行作业。

这种留矿崩落法比现行一般留矿法,主要具有以下优点:(1)适时而灵活地应用中孔崩矿,可以相应地提高采矿工效和采场生产能力;(2)因地制宜地应用中孔崩矿,以提高工效和矿石回采率,可以进一步提高经济效益;(3)灵活而有效地应用中孔崩矿,可以大力提高矿石回采率,充分利用地下有限资源;(4)以中孔崩矿适应不稳或破碎矿岩,可以提高生产安全可靠性。

这种联合采矿法的适应范围比较广,从而可以进一步扩大留矿法的应用;例如此法一般可以适用于以下复杂多变的急倾斜中厚矿体:(1)矿体倾角一般为70°~90°;(2)矿体厚度一般为5~8~10~12米以上;(3)采场或矿块下部岩矿较为稳固或中等稳固,而矿块上部岩矿不够稳固或受到地压破坏,如650米水平的7号矿块。

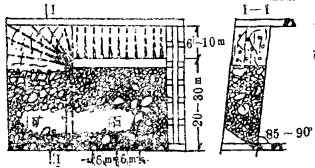

二 一侧留矿另侧崩落联合法此留矿崩落联合法特点,就是采场一侧采用浅孔留矿法,采场另侧采用中孔崩矿,如图 2所示。

|

| 图 2 一侧留矿另侧崩落联合采矿法 |

这种联合采矿法与前述采矿法一般具有以下若干不同特点:

1.在采场一侧浅孔留矿工作面,向另一侧不稳固或破碎岩矿地段,钻凿放射形中孔和崩矿。为此,在作业工作面顶部和前方保持必要厚度的临时顶柱和侧住,以保证中孔作业的安全性。

2.应合理确定中孔爆破顺序,一般采取先放射中孔爆破,后向上平行中孔爆破;并从采场两侧岩矿条件和操作技术水平不同,可以采取后退式分段爆破或同时一次集中爆破。

3.此法主要适用于采场两侧的岩矿条件不同,一侧岩矿比较稳固,另一侧比较破碎或不稳固,或者采场上下部及其两侧的岩矿性质不同,采场上部及其一侧的岩矿不够稳固或较为破碎,难于采用浅孔留矿继续上采。

结语当前,国内外矿山对于此类急倾斜中厚矿床,一般都是广泛推广应用浅孔留矿法或中孔留矿法。其中,尤其是从国内矿山来看,长期以来都是习惯于留矿法的广泛应用,而且从我国矿山实际出发,留矿法已默认为一种高效采矿方法类型之一;因而,不管是从矿山生产实践和科研方向上,都在大力研究和总结留矿法应用范围的进一步扩大,从而摸索和创立出多种留矿法变形方案,其中尤其是急倾斜薄矿脉的各种留矿法变形方案的不断出现和创新。同时又有一些生产矿山已长期习惯于留矿法的应用,即使遇有此类复杂多变矿体,仍然沿用一般留矿法,从而导致严重的矿损贫化,甚至使整个采场或矿块报废或遗弃,造成地下有限资源的极大浪费。

在国内的有色金属、黑色金属、贵重金属以及非金属矿山一般都遇有此类复杂多变的矿床,因此进一步研究试验和寻求其相适应的最佳采矿方法,并灵活地扩大现行留矿法的应用范围,将具有重要的实际意义,而且针对复杂多变矿体的不同特点,灵活地研究试验和寻求相适应的采矿方法,也是当前和今后采矿方法改进的重要科研方向。

| [1] |

Aкадемия Hayк Aəеpьайджанокой CCp. Институт ГеоΛогииим. Акад. И. М. Гуькина. Волросьl разраьоткп месторождений доΛеэньlх Ископаньlх. 1976.

|

| [2] |

Именитов. В. Р. ПродесЫ подаемнЫх горнЫх Раьот дри Раэраьотке РудлЫх мес-торождений. 1978.

|

| [3] |

Aлоωков М. И. Раəработка руднЫх и иеруднЫх месторождений. М., Недра, 1983.

|

| [4] |

Б. T. БеркаΛиев. лараметры Раэработки й поΛнота иəненияРуд. Моснва "НЕДРА". 1988.

|

| [5] |

Hostrulid, William A., ed. Underground Mining Methods Handbook. New york: Society of Mining Engineers of AIME, 1982.

|

| [6] |

Stack, Barbara.

Handbook of Mining and Tunneling Machinery[M]. Chichester.England: Wiley, 1982.

|

| [7] |

Moebs, N. N., Stateham, R. M. "The diagnosis and reduction of mine roof failure", Coal Mining, Feb. -Mar. 1985

|

| [8] |

Mining and Mineral Industries. An Information Sourcebook. by Marilyn Mcanally Stark. New York. 1988.

|

1990, Vol. 4

1990, Vol. 4