| 从包晶反应看铅黄铜的热加工性能 |

铅黄铜Hpb63—3是铅黄铜中一种较典型的铜合金材料,这种合金含63%的铜、34%锌、3 %的铅。它具有强度高、易切削和耐蚀等性能,因而被广泛地应用于钟表工业。其缺点是加工性能不好,特别是热轧和锻造。除热挤压外,这种合金的板带材都通过冷轧生产,同时被认为是不可能进行热轧开坯的。这主要是由于铅害引起的,因为铅不溶于α相,而能溶于β相〔1〕。因此,如采用提高热加工终了温度,严格控制锌含量和相位移法以及改善熔铸工艺,添加稀土元素和控制热加工变形程度等措施,均不同程度地取得了较好的效果。此外,还有一个往往被人们忽视的问题——包晶反应对铅黄铜Hpb63—3热加工性能的影响。本文对铅黄铜Hpb63—3平衡和非平衡的包晶反应过程的组织与热加工性能的关系进行了分析,并提出了提高Hpb63—3热加工性能的又一可能途径。

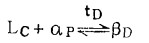

二 分析与讨论图 1表示铜锌相图,并在包晶反应部分作了相应的放大〔2〕。如图所示,铅黄铜Hpb63—3正好处于包晶部分,其成分线与包晶线相交于2点。从该合金的平衡冷却过程来看。当液相冷至1点时(930℃),α相开始从液相中析出。随着温度的继续下降,α相逐渐增多(α相的锌含量沿固相线变化),液相逐渐减少(液相的锌含量沿液相变化)。当温度下降到2点时,发生包晶反应。反应式如下:

|

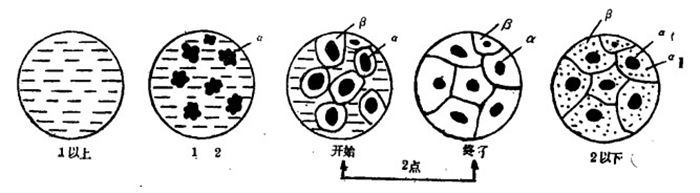

包晶反应时,新相β将在原有的初生相α表面形核长大。在α相的表面形成一层β相的外壳。α相的成分相当于P点,β相的成分相当于D点,液相的成分相当于C点。如图 1,P点含32.5%锌,D点含36.8%锌,C点含37.5%锌。β相中含锌量比液相低,但比α相高。由于在各相界面上存在着浓度梯度,因此液相中的锌原子将不断地由液相向β相扩散,继而向α相扩散。这样最初形成的β相的外壳向外将不断地消耗液相并向液相中生长,同时也不断地消耗α相向内生长,直至最后耗尽液相及部分的α相为止,完成包晶反应。根据杠杆定律,产生包晶反应时,α相和液相的相对量分别为70%和30%, 即在包晶反应后,还有剩余的α相(含锌量较低)。随着温度的继续下降,β相又不断地析出αⅠ(含锌量较高)。铅黄铜Hpb63—3的平衡结晶过程如图 2所示。由Hpb63—3的平衡冷却过程看出,发生包晶反应,所形成的β相,将包围着原有树枝状α相,然后β相同时消耗液相及α相而长大。三相中液相的含锌量最高,β相次之,α相最低,在β相长大时,液相中的锌必须通过β相扩散到α相去。一般原子在固相中的扩散要比在液相小得多,包晶反应速度非常缓慢。但在实际铸锭的冷却条件下,冷却速度较快,扩散来不及进行或进行得不完全,最后得到的是非平衡的组织。

|

| 1—Hpb63—3; 2—32.5; 3—903.; 4—36, 8;5—37, 6 图 1 铜锌相图 |

|

| 图 2 Hpb63—3平衡结晶过程示意图 |

Hpb63—3的非平衡组织与平衡组织相比,是组织中保留有较多的α相(包晶反应相)。α相仍保持初生相形态(含锌量较低)。组织中的β相(包晶生成相)较平衡组织少(3)。β相中含锌量较高,存在着较大的成分偏析。α相转变成β相受着含锌量限制,这样在热加工温度下,α相向β相转变困难,可溶解铅的能力减少,同时Hpb63—3的热加工终了温度又显著地为锌的含量所影响〔1〕。且初生的α相含锌量较低,热加工终了温度有可能局部显著提高,使Hpb63—3在已足够高的热加工终了温度下,热加工更加困难。为此,铅黄铜Hpb63—3铸锭在热加工之前应进行高温均匀化退火〔3〕。通过高温,使原子易于扩散,使β相中含有较高的锌量向α相扩散,使α相中的含锌量均匀,易于使α相转变为β相。同时增加β相的数量。这就可达到提高铅黄铜Hpb63—3热加工性能的目的。实践已证实了上述分析〔4〕。当铅黄铜中的含锌量处于包晶线上的D点和C点(36.8~37.5%锌),平衡包晶反应的结果,基体将全部为β相。相对于Hpb63—3来说,有利于热加工性能。

三 结语据上述分析,可清楚地看出,影响铅黄铜Hpb63—3热加工性能低下的重要原因之一,是由于非平衡包晶反应所引起的β相数量少和α相含锌量不均匀,从而使热加工性能降低。为此,Hpb63—3铸锭在热加工之前,应该进行高温均匀化退火。

| [1] |

邱聿成. "铅黄铜(Hpb59—1)热加工性能不稳定问题的探讨"[J].

《上海金属》(有色分册), 1986(No1).

|

| [2] |

《Metals Handbook》8th Edition Vol8 ASM

|

| [3] |

《金属学》上海人民出版社 1977

|

| [4] |

沈旦华"铅黄铜棒坯热乳开裂研究"上海第一铜棒厂1981

|

1990, Vol. 4

1990, Vol. 4