| 国外有色金属中小型地下矿山开采技术调查分析 |

近二、三十年来,虽然国外某些国家一再强调发展大型矿山,但中小型矿山仍然占有很重要的地位。西方国家1985年29种主要金属和非金属(不包括采煤和采石)共有年产矿石15万吨以上的矿山1232个,而年产矿石小于15万吨的矿山则有6000多个,其中日本、印度、马来西亚、菲律宾、泰国、土耳其、津巴布韦、巴西、墨西哥、秘鲁、玻利维亚、希腊、葡萄牙、澳大利亚、美国、加拿大等都是拥有大量小型矿山的国家[1]。

就矿种来说,又以有色金属的中小型矿山为最多。例如素来重视大型矿山开采的美国,1979年共有有色金属矿山286个,但其中年产矿石小于9万吨(10万短吨)的矿山却有202个[2]。苏联是世界上另一个重视发展大型矿山、且是矿石产量又很大的国家,但其有色冶金工业的各个金属工业部门,除铝业外,都有许多年产矿石量小于20万吨的中小型矿山,这类矿山的产量在这些部门中所占的比重达50%以上。其采矿量虽小,但在大多数情况下矿石品位却高,金属产量非常可观[3]。智利的铜矿也以大型为主,但在1980~1982年的三年中,中小型铜矿的产量占全国产铜总量(均指金属含量)的比例,分别达15.3%、17.3%和16.3% [4]。至于日本以及一些发展中国家的中小型有色金属矿山生产所占的比重就更大了。

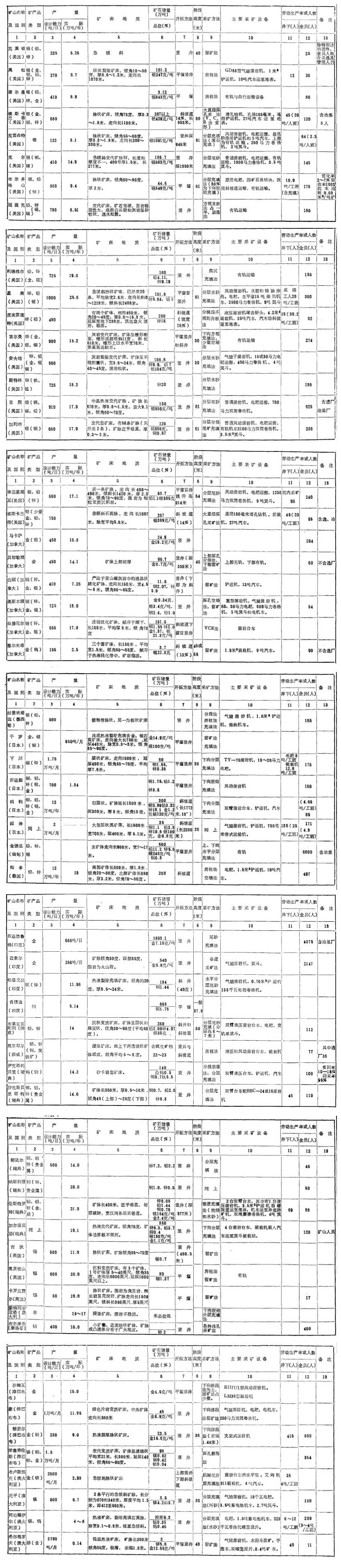

由于中小型有色金属矿山的矿床赋存条件变化大、储量小、埋藏深、且倾斜较陡者居多,故这类矿山多采用地下开采。为了较全面地了解当前国外中小型地下有色金属矿山生产技术实践情况和发展趋向,我们收集了国外这类矿山57个的有关资料进行整理,列表 1于后

| 表 1 国外部分有色金属中小型矿山开采技术情况 |

|

| 点击放大 |

一 一般情况分析 (一) 从列举的矿山来看

我们选取这些矿山是随机的,并不限于哪个国家或地区,也不是有意选取某个国家的先进代表矿山,而是根据七十年代末以来国外采矿期刊杂志有专文介绍的矿山。计有:美国(18个)、加拿大(6个)、墨西哥(1个)、日本(5个)、缅甸(1个)、泰国(1个)、印度(4个)、挪威(2个)、瑞典(6个)、英国(3个)、意大利(1个)、摩洛哥(1个)、津巴布韦(4个)、澳大利亚(4个)等14个国家(57个矿山)。因此它有较广泛的代表性。

(二) 矿种按各矿主要产品分,计有:银矿(9个)、金矿(9个)、铜矿(7个)、铜铅锌矿(7个)、铅锌矿(6个)、银铅矿(3个)、锌矿(3个)、锡矿(3个)、镍矿(2个)、金银矿(1个)、银锑矿(1个)、铅锌银矿(1个)、钨矿(1个)、汞矿(1个)、钻矿(1个)、锡钨矿(1个)、锑矿(1个)。这类矿山一般均是多金属矿,伴生有多种金属,如银矿中伴生有铅、锌、铜、金、锑; 铜矿中伴生有锌、金、银、铅、镍; 铅锌矿中伴生有银、镐、金、铜、黄铁矿; 金矿中伴生有银、铜、锑等。

(三) 产量就其中记载有设计生产能力的29个矿LIJ统计,100~200吨/日的矿山有4个,200~400吨/日的有3个,400~ 100吨/日的有22个。就其中有实际年产量数据的34个矿山统计,小于5万吨的有5个,5~10万吨的有8个,10~20万吨的有19个,大于20万吨的有2个。这些实际年产量多数是1981年的。从上述情况看,大多数矿山的设计生产能力为40~100吨/日,实际年产量为10~20万吨。

(四) 投产时间据其中有资料的53个矿山统计,50年代以前投产的有22个,60年代投产的有7个,70年代投产的有13个,80年代投产的有5个。总之,老矿居多,新建矿山较少,这说明国外中小有色金属矿山也是不断对矿山进行技术改造,逐步发展起来的。

二 矿床地质 (一) 矿床成因和赋存条件矿床成因类型有热液裂隙充镇矿床,沉积变质矿床,热液交代矿床,交代变质矿床,矽卡岩矿床等。矿体呈脉状,也有少数呈透镜状、层状、扁豆状、近园柱状和囊状的。据其中28个矿山的统计,矿体倾角大于50°的有17个,小于50°的有11个,矿体厚度(宽度)变化较大,从0.3~24米,矿体沿走向长度150~1800米,延深240~500米。

(二) 矿床规模从矿床储量来看,据其中25个矿山的资料统计,小于10万吨的有5个,10~50万吨的有6个,50~100万吨的有6个,100万吨以上的有18个。最大的是印度的农迪德鲁格金矿,其矿石储量为1893.1万吨,品位为7.16克/吨,最小的是美国的谢尔曼银矿,其矿石储量为3.12万吨,品位为843克/吨,还有加拿大的塞尔米塔金矿,其矿石储量为3.7万吨,品位为22.3克/吨。

从矿山服务年限(可靠储量+实际年产量,如无实际年产量则以日生产能力×250日代替之)来看,据其中38个矿山的统计,计有小于5年的矿山有16个,5~10年的矿山有7个,10~15年的矿山有5个,大于15年的矿山有10个。

总之,矿床的规模一般不大,矿石储量较少,矿山服务年限小于5年的较多,有的矿山的矿石储量只可供1~2年甚至几个月开采。所以这些矿山也是采取随探随采,采探结合的方式进行生产。一般来说这些矿山的矿石品位均比较高,因而它们的金属量相对地是比较大的。

三 开拓方法及提升运输设备1.首先是利用地形尽可能地采用平窿开拓。据其中56个矿山的统计,采用平窿或平窿盲竖井开拓的有15个。因为采用平巷有轨运输,一般较机械提升的费用低,每米的基建费用更低,还可以使用人力运输以及节约排水费用等。故当尽量利用地形有利条件采用平窿开拓,随着开采深度的加大,发展成为平窿盲竖井联合开拓。

2.竖井开拓占极大的比重。据其中56个矿山的统计,采用这种方式开拓的有29个。这是由于有色金属矿床多属埋藏较深的原因。提升设备一般为箕斗。当竖井较深时,采用双绳摩擦轮卷扬机箕斗提升,如瑞典的纳斯利登矿竖井深度达877米便是。

3.近年来大力发展斜坡道开拓汽车运输的方式。据其中56个矿山的统计,采用斜坡道开拓汽车运输的有10个,而且这10个矿山都是70年代末80年代初新建的。究其原因是随着国外地下汽车的发展,当矿床埋藏深度不大时,采用斜坡道开拓汽车运输,能保证足够大的运输量; 更主要的是斜坡道一掘至矿体,便可边采边掘,使矿山尽快投产,减少基建投资。如加拿大的塞尔米塔金矿采用下盘斜坡道开拓和9吨汽车运输,只用了两个半月的基建时间即达到投产。

4.斜井开拓的矿山都是老矿,而且所占的比重很小,其提升设备一般是箕斗。据其中56个矿山的统计,采用斜井开拓的仅有2个矿山,一个是印度的帕塔戈拉铜矿,一个是挪威的布莱克瓦斯利铅锌矿,它们都是50年代投产的。而且后者在深部已改用斜坡道开拓和汽车运输。这说明斜井开拓已有被斜坡道开拓所取代的发展趋势。

5.地下汽车规格多样化并向大型化发展。这些矿山使用的汽车最小的是4吨,有9吨、10吨、13吨、25吨的,最大的达到27吨。这说明地下汽车的规格多样化,即使是中小矿山也正向较大吨位的汽车发展。

6.平窿或中段运输巷道绝大多数应用架线或蓄电池机车的有轨运输,但近年也有果用汽车或带式运输机等新的运输方式。少数矿山也还保持着手推车运输方式。

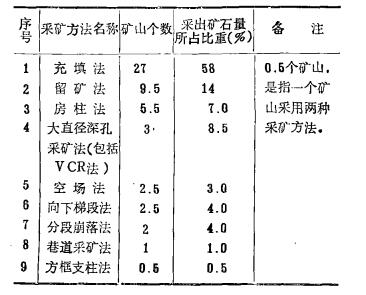

四 采矿方法及设备 (一) 采矿方法据其中5个矿山的资料统计,应用各种采矿方法的矿山个数及采出矿石量所占的比重如表 2所示。

| 表 2 国外中小有色金属矿山采矿方法比重 |

|

| 点击放大 |

从表 2的统计数字看出,国外中小有色金属矿山的采矿方法以充填法为主,因为它适宜于回采价值大的有色金属矿石,且对埋藏条件多变、矿岩稳固性差的矿床开采最为有利。充填方式既有干式充填,又有水砂、尾砂或胶结充填等。采用充填法,特别是胶结充填法,具有最大限度回收矿物资源的优点。当采用废石充填时,可减少废石的提升工作量和减少地面废石场地。此外,充填法可防止地面塌陷和控制顶板冒落。

由于小型有色金属矿床多属脉状,也正由于小,采空区地压不显著,因而有利于采用留矿法回采。

房柱法宜于开采缓倾斜透镜状矿体,由于无轨运输技术的发展,大大地简化了房柱法的采场结构,节省了大量采准切割工作量。

值得注意的是,七十年代发展起来的、用于大型矿床开采的大直径深孔采矿法(包括VCR法)也推广应用于中小矿山,且占有较大的比重。

崩落法因限于中小矿山的矿体较小,加之采矿方法的矿石损失贫化较高,技术要求又较复杂,故很少应用。

一些古老的采矿方法如下向梯段法、巷道采矿法、方框支柱法等因地制宜仍有少量应用。

(二) 采场凿岩据40个矿山统计,采用普通风动和气腿子凿岩机的占58%,凿岩台车占28%,潜孔钻机占8%,重型凿岩机占3%,液压凿岩机占3%。一般老矿山多数应用普通风动凿岩机和气腿子凿岩机,大直径深孔采矿法中应用潜孔钻机并正在大力推广凿岩台车凿岩。

(三) 采场装运据33个矿山统计,采用铲运机或装载机的占56%,采用电耙的占40%,木漏斗放矿的占4%。在采场运搬设备方面,国外中小有色金属矿山正在推广应用无轨装运设备,并正在发展超小型装运设备,如CT50HE微型铲运机,能使薄矿脉采场应用无轨设备,采幅可控制在1.2米。但电耙仍有较大的用场。

五 劳动生产率以矿山“实际年产量÷职工全员人数(包括选矿)”或以““设计日生产能力+职工全员人数×250天”则得该矿全员实物劳动生产率(吨/人年)。据有资料的43个矿山统计:全员实物劳动生产率超过2000吨/人年的矿山有8个,其中瑞典的纳斯利登铜矿、朗达尔铜矿、伦斯特罗姆铜矿、美国的黑松铜矿、皮埃雷蓬特锌矿、加拿大的奥斯本湖铜矿等都在2500吨/人年以上。究其原因主要是这些矿山的机械化水平较高,有的应用了无轨装运设备和液压凿岩设备等,全员实物劳动生产率在1000~2000吨‘人年之间的矿山有13个,500~1000吨/人年的有9个,500吨/人年以下的有13个。劳动生产率最低的机械化为印度某些金矿,这是因为水平较低,加之开采深度又大的缘故。

| [1] |

Mining Magazine,198B. V. 154,N. l,47

|

| [2] |

U,S,Dept、of Interior: Minerals Yearbook,1980,Vol. l,P. 18.

|

| [3] |

《国外有色金属采矿》,1986,第3期,56~58

|

| [4] |

Almm Bulletin,1984,6 ~7,Mo. 5,14~19

|

| [5] |

《国外釆矿技术抉报》. 1985. 4. 10,VI,N1,20~22

|

1987, Vol. 1

1987, Vol. 1