国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 叶宝娟, 朱黎君, 方小婷, 刘明矾, 王凯凯, 杨强. 2018.

- YE Baojuan, ZHU Lijun, FANG Xiaoting, LIU Mingfan, WANG Kaikai, YANG Qiang. 2018.

- 压力知觉对大学生抑郁的影响:有调节的中介模型

- The Effect of Perceived Stress on College Students' Depression: Moderated Mediating Effect

- 心理发展与教育, 34(4): 497-503

- Psychological Development and Education, 34(4): 497-503.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2018.04.14

抑郁是一个全球性的重要公共健康问题,已经成为21世纪影响个体身心健康的重要危险因素,到2020年,抑郁症可能成为第二大疾患(World Health Organization, 2008;任志洪等,2016;赵景欣,杨萍,赵喜佳,张文新,2016)。大学生从青少年晚期过渡到成人早期将面临着诸多变化,是抑郁的高发群体,抑郁已成为大学生主要的心理健康问题(牛更枫,郝恩河,孙晓军,周宗奎,2013;肖晶,闫菁,候文颖,于萍,2015;张文新,徐夫真,张玲玲,王姝琼,于凤杰,高婷,2009)。抑郁会使大学生思维兴奋或迟滞、注意力集中困难、易疲劳,出现人际交往障碍、学习与生活热情下降,甚至会引起失眠、厌食、自杀等(曹丛,王美萍,纪林芹,魏星,曹衍淼,张文新,2016;刘琰,谭曦,李扬,徐芳,张杰,孔军辉,2015)。因此,有必要对影响大学生抑郁的因素及其作用机制进行考察,对预防与控制大学生抑郁提供理论依据。

以往研究大多从压力性生活事件、压力源、压力应对方式等角度考虑抑郁的形成原因,而较少研究从压力知觉的角度入手研究抑郁的形成机制。压力事件每个人都会遇到,而每个人对于压力事件这样一个“外在”事件的“内在认知”却存在差异,对压力事件的认知不同,压力事件对个体影响的大小也不同。面对压力事件时,知觉到更多压力的大学生,越容易产生消极情绪,当知觉到的压力长期存在时,抑郁症状可能会在不知不觉中产生(蒋海飞,刘海骅,苗淼,甘怡群,2015)。实证研究也表明压力知觉对大学生抑郁具有正向预测作用(闫新慰,2014;袁立新,2016;张超,2011)。为更好的降低和预防大学生的抑郁,非常有必要研讨压力知觉与抑郁的关系。

虽然已有研究表明压力知觉会影响大学生抑郁,然而压力知觉影响大学生抑郁的过程尚不明确,因此,有必要考察压力知觉对大学生抑郁影响的中介机制,中介机制可以更进一步了解压力知觉“如何”影响大学生抑郁(温忠麟,叶宝娟,2014)。压力知觉是个体对环境中的威胁性刺激经过自己的认知评价后产生的心理反应(杨延忠, 黄汉腾, 2003)。Mendelco和Peery(2000)从内外两个角度提出了系统模型理论,该理论阐述了个体的外部因素和内部因素(认知倾向、意志等)对心理的韧性的影响,个体的认知倾向(例如个体对于压力事件的解释和知觉,即压力知觉)作为内部影响因素,会对其心理韧性产生较大影响。Kumpfur(1999)提出的的整合性心理韧性模型也强调了选择性知觉、认知重组等作用过程对心理韧性的影响,个体对事件的认知过程(如对压力事件的认知和评估,即压力知觉)会影响其心理韧性。实证研究也表明,压力知觉与心理韧性有非常显著的负相关(潘燕峰,2012),压力知觉对大学生的心理韧性具有负向预测作用,压力知觉越大的大学生,心理韧性水平越低(刘静霞,王闯,2016;刘晓华,刘春琴,田晓红,邹桂元,厉萍,2015)。同时实证研究也表明,心理韧性对大学生的抑郁具有负向预测作用,即大学生的心理韧性水平越高,越不容易产生抑郁(韩黎,李茂发,2014;李海垒,2006;孙静,李伟,2015)。因此,压力知觉很可能会通过降低大学生的心理韧性进而提高其抑郁水平。据此,本研究提出假设1:心理韧性在压力知觉与大学生抑郁之间起中介作用。

研究压力知觉和大学生抑郁之间存在的中介作用可以帮助研究者探索两者之间影响的“过程”,然而,压力知觉对大学生抑郁的影响也许会同时被其他的变量所调节,这一调节作用能够更好诠释压力知觉对大学生抑郁影响的“条件”(叶宝娟,温忠麟,2014)。领悟社会支持的缓冲器模型(the buffering model)认为领悟社会支持会缓冲应激条件或压力情境对个体身心健康的影响(Cohen & Wills, 1985),根据这一模型可知,领悟社会支持在压力知觉与大学生抑郁之间起缓冲作用,保护因素(领悟社会支持)和危险因素(压力知觉)的交互作用会减少不良后果发生的可能性,当大学生的领悟社会支持水平偏低时,随着压力知觉的增加,大学生的抑郁水平呈显著的上升趋势;当大学生的领悟社会支持水平偏高时,随着压力知觉的增加,大学生的抑郁水平上升的速度减慢。据此,本研究提出假设2:领悟社会支持调节了压力知觉与大学生抑郁的关系。

心理韧性的相互作用模型(Masten, 2001; Masten & Reed, 2002)认为当存在保护性因子时,危险因子对个体的影响比不存在保护性因子时要小,保护性因子赋予了个体对压力/逆境的免疫力(不同保护性因子对个体的免疫程度可能不等),保护性因子通过调节机制对压力/逆境因子—心理社会发展的作用产生影响,该模型又可称为保护因子模型,而有研究表明,压力知觉是大学生心理韧性的危险因子(刘静霞,王闯,2016;刘晓华等,2015),领悟社会支持为大学生心理韧性的保护因子(孙静,李伟,2015;王莹,蒋兆楠,李杰,姜峰,2014),因此,领悟社会支持很可能调节了压力知觉与大学生抑郁之间的关系。同时李董平(2012)提出的“雪中送炭”模型认为个体资源因素对风险因素与社会适应之间的关系起调节作用,认为个体资源因素可以缓冲或削弱风险因素的不利影响,风险偏高者较之生态风险偏低者的发展劣势更多体现在个体资源偏低而非个体资源偏高的情况下。根据该模型,当大学生的领悟社会支持水平偏低时,随着压力知觉的增加,大学生的心理韧性呈显著的下降趋势;当大学生的领悟社会支持水平偏高时,随着压力知觉的增加,大学生的心理韧性下降的速度减慢。因此,本研究提出假设3:领悟社会支持调节了压力知觉与心理韧性的关系。

综上所述,本研究拟构建一个有调节的中介模型,探讨心理韧性在压力知觉影响大学生抑郁过程中发挥的中介作用,以及领悟社会支持对这一中介过程的调节作用,以期为大学生抑郁的干预提供实证支持与理论指导。

2 方法 2.1 被试本研究采用整群抽样方法选取被试,首先,将大学生所在的院校分为理科院校、文科院校和综合院校,然后在中部地区的理科院校、文科院校和综合院校分别选取了2所院校,共选取了6所院校,分别在每个学校的每个年级随机选取1~2个班级发放问卷,共选取746名大学生作为研究对象,被试年龄在17岁至25岁之间,平均年龄为20.13岁(标准差为1.60),其中女生401人(53.8%),男生345人(46.2%);大一130人(17.4%),大二220人(29.5%),大三239人(32.0%),大四157人(21.1%)。

2.2 工具 2.2.1 压力知觉量表采用Cohen, Kamarck和Mermelstein(1983)编制、杨廷忠和黄汉腾(2003)修订的压力知觉量表,该量表评估了三种压力情境:(1)日常琐事;(2)重大事件;(3)应对资源的改变,包括紧张感和失控感两个方面,共14个项目,来测量大学生近一个月以来的压力知觉水平。典型题项有:“因为发生一些意外的事情而感到心烦”和“觉得对生活中的重要事情失去控制感”。采用6级计分,从“从不”到“总是”分别计1~6分。总分越高,表明其感知到了更高的压力水平和更高的失控感。验证性因素分析结果显示:χ2/df=4.827, RMSEA=0.079, GFI=0.910, CFI=0.851,表明该量表具有良好的结构效度。本研究该量表α系数为0.79。

2.2.2 心理韧性量表采用Connor、Davidson(2003)编制、Yu和Zhang(2007)修订的中文版心理韧性量表,该量表总共包含25个题项以及符合中国人特点的坚韧、自强和乐观三个维度,例题为:“当发生变化时,我能够适应”“由于经历过磨炼,我变得更坚强了”,采用7级计分,从“完全没有信心”到“完全有信心”分别计1~7分。被试的得分越高,表明其特质心理韧性水平也就越高。验证性因素分析结果显示:χ2/df= 3.116, RMSEA=0.049, GFI=0.907, CFI=0.868,表明该量表具有良好的结构效度。本研究该量表α系数为0.91。

2.2.3 领悟社会支持量表采用姜乾金(2001)编制的、严标宾和郑雪(2006)修订的领悟社会支持量表,共12个项目,包括三个维度,分别是其他人支持、家庭支持以及朋友支持。采用7级计分,从“极不同意”到“极同意”分别计1~7分。总分由三个维度得分相加,总分越高表明个体感知到的总的社会支持水平越高。典型的题项有:“我的家庭能够切实具体地给我帮助”和“我能与朋友们讨论自己的难题”。验证性因素分析结果显示:χ2/df=4.835, RMSEA=0.078, GFI=0.935, CFI=0.922,表明该量表具有良好的结构效度。本研究该量表α系数为0.93。

2.2.4 流调中心抑郁量表该量表由Radloff(1977)编制、章婕等(2010)修订,主要用于评估被试最近一周内症状出现的频率,着重于测量抑郁情感或心境。该量表共有20个题项,典型题项有:“一些通常并不困扰我的事使我心烦”和“我不想吃东西;我胃口不好”。采用4级评分,从“偶尔或无(少于一天)”到“多数时间(5~7天)”分别计0~3分,总得分为各题得分之和,总分越高,表明个体出现抑郁症状的频率越高。验证性因素分析结果显示:χ2/df=3.164, RMSEA=0.058, GFI=0.922, CFI=0.885,表明该量表具有良好的结构效度。本研究该量表α系数为0.91。

2.3 研究过程首先,本研究基于心理韧性理论、领悟社会支持的缓冲器模型和心理韧性的相互作用模型建立了理论框架,构建了一个有调节的中介模型,提出了三个研究假设;其次,选取中部地区746名大学生作为研究对象,为提高研究结果的准确性和可靠性,分别在工科院校、理科院校与文科院校选取被试,主试均为心理学专业研究生,并在施测前接受了专业培训,施测时获得了学院领导、老师以及被试本人的同意,采用集体施测,强调了自愿填写,资料保密,匿名填写等原则。施测过程约20分钟,所有问卷当场回收;再次,对所收集的数据进行筛选剔除无效数据并录入数据,采用SPSS18.0对数据进行共同方法偏差检验、各变量描述性统计分析和相关分析等统计分析,并使用Mplus7.0进行结构方程模型分析来检验心理韧性在压力知觉与大学生抑郁之间中介效应和领悟社会支持的调节效应,最后,得到研究结论。

3 结果 3.1 共同方法偏差控制与检验本研究采用的是自我报告法收集数据,可能存在共同方法偏差,本研究采用控制未测单一方法潜因子法检验共同方法偏差,结果显示,有11个因子的特征值大于1,且第一个因子解释的变异量为21.74%,未达到40%的临界标准,表明本研究共同方法偏差不明显(熊红星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞, 2012)。

3.2 描述性统计如表 2所示,压力知觉与大学生抑郁以及领悟社会支持与大学生心理韧性呈显著正相关。其他变量均呈显著负相关。

| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 1.压力知觉 | 2.79 | 0.48 | — | |||

| 2.心理韧性 | 3.69 | 0.50 | -0.45*** | — | ||

| 3.领悟社会支持 | 5.12 | 1.01 | -0.31*** | 0.31*** | — | |

| 4.抑郁 | 0.57 | 0.48 | 0.55*** | -0.37*** | -0.35*** | — |

| 注:样本容量n=746;***p<0.001,下同。 | ||||||

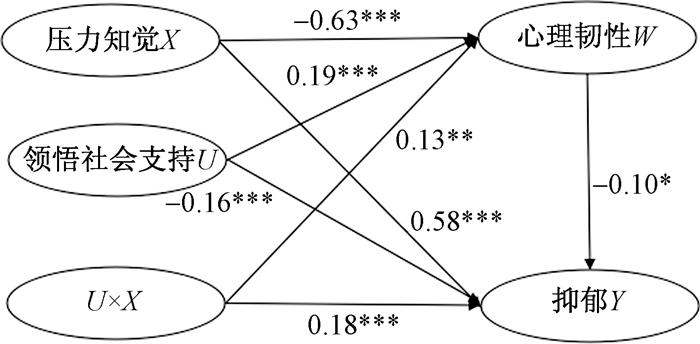

采用吴艳与温忠麟(2011)推荐的题目打包方法中的因子法对本研究中的各变量的指标进行打包,形成各个潜变量的指标,然后采用吴艳与温忠麟(2011)推荐的配对乘积法将压力知觉与领悟社会支持指标分数依次相乘,构成交互项的指标。如图 1所示,结果显示数据对模型拟合良好(温忠麟等,2004),模型拟合指标是:RMSEA=0.05,SRMR=0.05,CFI=0.97,NNFI=0.96。压力知觉显著负向预测大学生心理韧性(γ=-0.63, t=-13.08, p<0.001),心理韧性显著负向预测大学生抑郁(γ=-0.10, t=-2.49, p<0.05),因此,心理韧性是压力知觉与大学生抑郁之间的中介变量,中介效应的效果量为:10%。假设1得到支持。同时,压力知觉对大学生抑郁的影响仍然显著(γ =0.58, t=13.89, p < 0.001),心理韧性在压力知觉与大学生抑郁之间起部分中介作用。其次,压力知觉×领悟社会支持对大学生抑郁的影响显著(γ=-0.18, t=-4.87, p < 0.01),领悟社会支持调节了压力知觉与抑郁之间的关系,调节效应的效果量为2%,因此,假设2得到支持。压力知觉×领悟社会支持对大学生心理韧性的影响也显著(γ=0.13, t=3.38, p < 0.01),领悟社会支持调节了压力知觉与心理韧性之间的关系,调节效应的效果量为2%,因此,假设3得到支持。

|

| 图 1 有调节的中介模型图 |

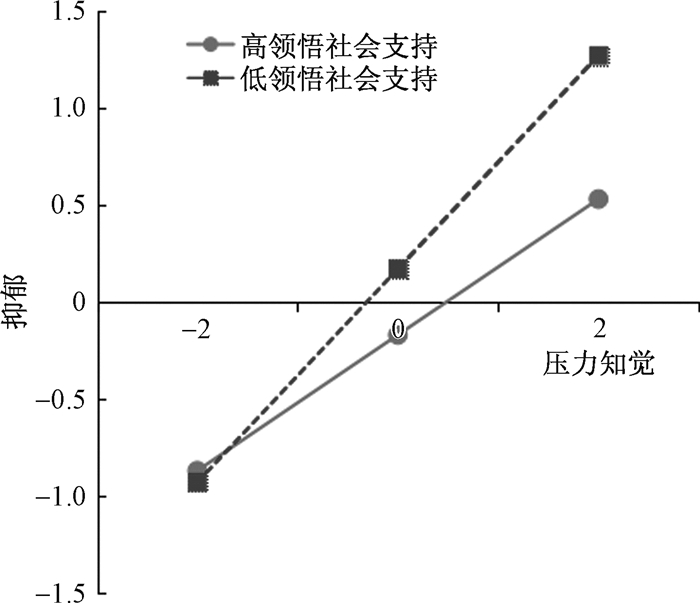

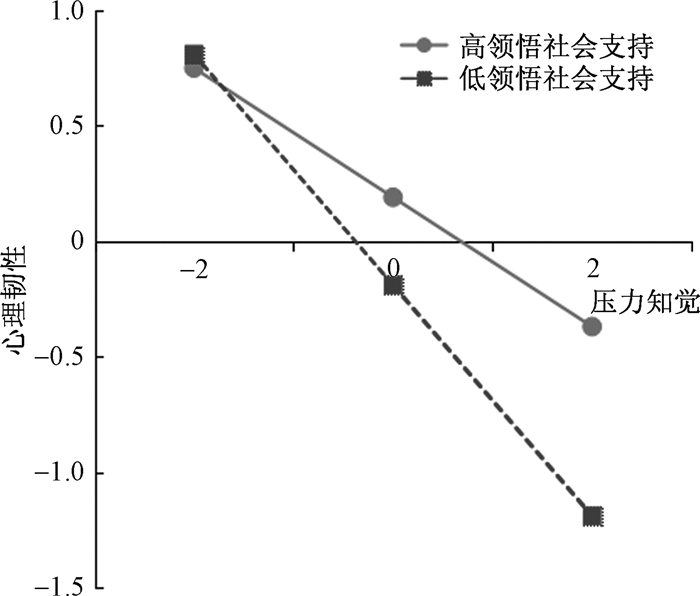

分别取领悟社会支持的Z分数为正负1,绘制交互效应图,从图 2可以看出领悟社会支持是如何调节压力知觉与抑郁之间关系的,简单斜率检验表明,对于领悟社会支持较低的大学生(如Z = -1),随着压力知觉的增加,抑郁的上升趋势很显著(γ=0.55,t = 27.16,p<0.001),压力知觉增加1个标准差,抑郁就会上升0.55个标准差;对于领悟社会支持较高的大学生(如Z = 1),随着压力知觉的增加,大学生抑郁的变化仍显著(γ= 0.35,t = 12.26,p<0.001),但压力知觉增加1个标准差,大学生抑郁仅上升0.35个标准差。从图 3可以直观地看出压力知觉对大学生心理韧性的影响如何受到领悟社会支持的调节,简单斜率检验表明,对于领悟社会支持较低的大学生(如Z =-1),随着压力知觉的增加,心理韧性的下降趋势很显著(γ= -0.50,t= -11.69,p<0.001),压力知觉增加1个标准差,心理韧性会下降0.50个标准差;对于领悟社会支持水平较高的大学生(如Z = 1),随着压力知觉的增加,大学生心理韧性的下降趋势仍显著(γ=-0.28,t=-6.10,p<0.001),但压力知觉水平增加1个标准差,心理韧性水平就仅降低0.28个标准差。

|

| 图 2 领悟社会支持对压力知觉与抑郁关系的调节 |

|

| 图 3 领悟社会支持对压力知觉与心理韧性的调节 |

抑郁是大学生中普遍存在的心理问题,近年来研究者基于素质—压力(diathesis stress)理论框架来研究个体抑郁,认为压力因素会导致个体抑郁的产生(Abela, Aydin, & Auerbach, 2007;任志洪,江光荣,叶一舵,2011),而压力因素是否起作用取决于个体压力知觉,因此,本研究从个体对压力感知的角度来研究大学生抑郁的内在影响机制。本研究发现大学生压力知觉水平越高,其抑郁水平就会越高,这与前人研究结果相一致(闫新慰,2014;袁立新,2016;张超,2011)。在验证了压力知觉与大学生抑郁的关系的基础上,本研究探讨了心理韧性对压力知觉影响大学生抑郁的中介作用,即压力知觉通过心理韧性影响大学生抑郁。结果表明,一方面压力知觉对大学生的心理韧性具有负向预测作用,即压力知觉越大,大学生的心理韧性水平会越低,这一结果与以往研究结果一致(刘静霞,王闯,2016;刘晓华等,2015),该研究结果进一步验证了Richardson(2002)的心理韧性理论;另一方面,大学生心理韧性水平越高,越不易抑郁,这一结果与以往研究结果一致(韩黎,李茂发,2014;李海垒,2006;孙静,李伟,2015),心理韧性可以减少个体出现消极情绪,是抑郁的一个积极保护性因素(牛更枫等,2015)。该结果支持了一个普遍认可的观点:当被作为一种人格特质时,心理韧性能够保护个体免受压力或逆境的不良影响,是个体心理健康的一个保护性因素(Collishaw et al, 2007;朱清等,2012)。这一结果与以往一系列研究结果也是一致的,即高心理韧性的个体在压力下的负性情绪恢复能力更强(Fredrickson, Tugade, Waugh& Larkin, 2003; Tugade& Fredrickson, 2004; Tugade, Fredrickson & Barrett, 2004),符合心理韧性的条件模型,该模型认为个体的一些特质能够减少或调节风险性因素产生的消极影响(Garmezy, Masten, & Tellegen, 1984),如乐观、坚韧、自强等个人特质,它们能够使个体更为积极的去寻找方法、解决困境,从而使得风险因素对个体产生的消极影响变得最小化,而使个体的适应和发展变得最大化。本研究结果表明心理韧性是一种积极的个人特质,也是一个重要的保护性因素,能够保护个体免受感知到的压力的影响,不易抑郁,达到良好的适应。这提示我们可以通过培养大学生的心理韧性来提高他们的心理健康水平、降低抑郁,这一点已经在很多针对提高个体心理韧性的干预研究中得到了证实(Hodder, Daly, Freund, Bowman, Hazell & Wiggers, 2011; Sood, Prasad, Schroeder & Varkey, 2011; Steinhardt & Dolbier, 2008)。学校及教育部门不仅要适当减少大学生的压力,降低大学生的压力知觉,还要加强对大学生心理韧性的塑造,提高大学生的心理韧性水平,从而降低大学生抑郁水平。

4.2 领悟社会支持的调节作用本研究还检验了领悟社会支持是否调节了压力知觉—心理韧性—抑郁这一中介过程。本研究运用缓冲器模型和“雪中送炭”模型探讨了领悟社会支持对压力知觉与大学生抑郁之间的关系是否具有调节效应。结果发现领悟社会支持调节了压力知觉—心理韧性—抑郁这一中介过程的直接路径与前半路径。具体而言,一方面,相比于高领悟社会支持的大学生,对于低领悟社会支持大学生,随着压力知觉的提高,其抑郁的上升的速度更快,低领悟社会支持水平的大学生压力知觉对抑郁的影响更大,这可能是因为:领悟社会支持作为一种保护因素, 会缓冲压力知觉对抑郁的影响,领悟社会支持扮演了“雪中送炭”的角色。这启示我们:压力知觉高且领悟社会支持水平低的大学生是抑郁的风险人群,我们要提高其领悟社会支持水平,这样才能有效减少大学生抑郁,从而促进其心理健康。另一方面,相比于高领悟社会支持的大学生,对于低领悟社会支持大学生,随着压力知觉的提高,其心理韧性下降的速度更快,这可能是因为:低水平的领悟社会支持使压力知觉对心理韧性的影响更显著, 而高水平的领悟社会支持则会对这一影响起到有效的缓冲作用。这也进一步提示我们,对于那些压力知觉较高的个体,更应提高其领悟社会支持水平,从而提高心理韧性,进而降低大学生抑郁。总之,这一结果提示我们,大学生作为即将步入社会的特殊团体,面对学业、就业、人际等各方面的压力,为减少其抑郁,我们不仅要给予大学生更多社会支持,降低其对压力的认知评估,减少其压力知觉;更要提高大学生的心理韧性,并着重致力于提升其领悟社会支持的能力,从而降低其抑郁,促进其心理健康和健康成长。综上所述,本研究揭示了压力知觉影响大学生抑郁的内部机制:压力知觉通过心理韧性影响大学生抑郁,并且这一过程的直接路径与前半路径均受到领悟社会支持的调节。

整体而言,本研究基于理论基础上提出的有调节的中介模型比较深入地揭示了压力知觉对大学生抑郁的作用机制:压力知觉不仅直接影响大学生抑郁,还通过心理韧性间接影响大学生抑郁。同时,这种中介效应受到了领悟社会支持的调节。

4.3 研究价值与展望本研究揭示了压力知觉对大学生抑郁的内在作用机制,既有理论意义,也有实践价值。理论上,本研究不仅有助于理解压力知觉如何直接、间接作用于大学生抑郁,调节效应的存在也进一步揭示了在不同领悟社会支持水平的个体间中介效应的强度差别,这种整合模型的解释力度较之单纯的中介模型和调节模型要高(鲍振宙,张卫,李董平,李丹黎,王艳辉,2013)。实践上,探讨大学生抑郁形成机制对大学生抑郁的预防和干预具有重要启示。本研究启示我们应训练个体减少感知到的压力水平,且增强领悟社会支持和心理韧性水平,降低压力知觉对抑郁的作用,降低大学生抑郁的可能性。

当然,本研究还存在一些问题待未来研究中进一步完善:首先,采用自我报告的方式进行问卷调查,以后可采用自我报告、同伴提名结合的方法收集数据。其次,本研究采取横断研究,探讨了心理资本对大学生抑郁的影响机制,虽然横断研究有其优势,横断研究有效地回答了许多类型的研究问题,能够对研究结果进行风险因素的评估,并且只要选择信效度较高的测验,研究结果就可以支持和解释复杂的模型(Levin, 2006; Pandis, 2014),但也存在缺点,作为一项横断研究难以从严格意义上明确各变量之间的因果关系,今后研究应该结合纵向研究进行深入探讨。最后,本研究发现的中介效应和调节效应都小于直接效应,表明有其他更重要的路径还未被发现,希望此篇研究能抛砖引玉,引发其他研究人员更加深入思考抑郁的其他影响机制。

5 结论(1) 心理韧性在压力知觉与大学生抑郁之间起部分中介作用。

(2) 心理韧性在压力知觉和抑郁之间的中介作用受到了领悟社会支持的调节。

因此,压力知觉对大学生抑郁的影响是有调节的中介效应。

| Abela J. R., Aydin C. M., & Auerbach R. P. (2007). Responses to depression in children:Reconceptualizing the relation among response styles. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(6), 913-927. DOI: 10.1007/s10802-007-9143-2. |

| Cohen S., & Wills T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310-357. DOI: 10.1037/0033-2909.98.2.310. |

| Collishaw S., Goodman R., Pickles A., & Maughan B. (2007). Modelling the contribution of changes in family life to time trends in adolescent conduct problems. Social Science & Medicine, 65(12), 2576. |

| Connor K. M., & Davidson J. R. (2003). Development of a new resilience scale:The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76-82. DOI: 10.1002/(ISSN)1520-6394. |

| Dearing E., & Hamilton L. C. (2006). V. Contemporary advances and classic advice for analyzing mediating and moderating variables. Monographs of the Society for Research in Child Development, 71(3), 88-104. |

| Fredrickson B. L., Tugade M. M., Waugh C. E., & Larkin G. R. (2003). What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the united states on september 11th, 2001. Journal of Personality & Social Psychology, 84(2), 365-376. |

| Garmezy N., Masten A. S., & Tellegen A. (1984). The study of stress and competence in children:a building block for developmental psychopathology. Child Development, 55(1), 97-111. DOI: 10.2307/1129837. |

| Hodder R. K., Daly J., Freund M., Bowman J., Hazell T., & Wiggers J. (2011). A school-based resilience intervention to decrease tobacco, alcohol and marijuana use in high school students. BMC Public Health, 11(1), 722. DOI: 10.1186/1471-2458-11-722. |

| Kemeny M. E. (2003). The psychobiology of stress. Current Directions in Psychological Science, 12(4), 124-129. DOI: 10.1111/1467-8721.01246. |

| Masten A. S. (2001). Ordinary magic:Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227-238. DOI: 10.1037/0003-066X.56.3.227. |

| Masten, A. S., & Reed, M. G. J. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds. ), Handbook of positive psychology (pp. 74-88). New York: Oxford University Press. |

| Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Lee J. Y., & Podsakoff N. P. (2003). Common method biases in behavioral research:A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. DOI: 10.1037/0021-9010.88.5.879. |

| Radloff L. S. (1977). The CES-D scale:A self-report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement, 1(3), 385-401. DOI: 10.1177/014662167700100306. |

| Sood A., Prasad K., Schroeder D., & Varkey P. (2011). Stress management and resilience training among department of medicine faculty:a pilot randomized clinical trial. Journal of General Internal Medicine, 26(8), 858-61. DOI: 10.1007/s11606-011-1640-x. |

| Steinhardt M. A., & Dolbier C. L. (2008). Evaluation of a Resilience Intervention to Enhance Coping Strategies and Protective Factors and Decrease Symptomatology. Journal of American College Health, 56(4), 445-453. DOI: 10.3200/JACH.56.44.445-454. |

| Tugade M. M., & Fredrickson B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality & Social Psychology, 86(2), 320-333. |

| Tugade M. M., Fredrickson B. L., & Barrett L. F. (2004). Psychological resilience and positive emotional granularity:examining the benefits of positive emotions on coping and health. Journal of Personality, 72(6), 1161-1190. DOI: 10.1111/j.1467-6494.2004.00294.x. |

| World Health Organization (WHO) (2008). The global burden of disease:2004 update. Geneva, Switzerland: WHO Press. |

| Yu X., & Zhang J. (2007). Factor analysis and psychometric evaluation of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) with Chinese people. Social Behavior and Personality:An International Journal, 35(1), 19-30. DOI: 10.2224/sbp.2007.35.1.19. |

| 鲍振宙, 张卫, 李董平, 李丹黎, 王艳辉. (2013). 校园氛围与青少年学业成就的关系:一个有调节的中介模型. 心理发展与教育, 29(1), 61-70. |

| 曹丛, 王美萍, 纪林芹, 魏星, 曹衍淼, 张文新. (2016). MAOA基因rs6323多态性与母亲支持性教养对青少年抑郁的交互作用:素质-压力假说与不同易感性假说的检验. 心理学报, 48(1), 22-35. |

| 韩黎, 李茂发. (2014). 农村大学生抑郁与社会支持心理韧性的关系. 中国学校卫生, 35(3), 385-387. |

| 蒋海飞, 刘海骅, 苗淼, 甘怡群. (2015). 生命意义感对大学新生日常烦心事和心理适应的影响. 心理科学, 38(1), 123-130. |

| 姜乾金. (2001). 领悟社会支持量表. 中国行为医学科学, 10(10), 41-43. |

| 李董平. (2012). 多重生态学风险因素与青少年社会适应: 风险建模与作用机制研究(博士学位论文). 华南师范大学, 广州. |

| 李海垒. (2006). 受欺负儿童的心理韧性与抑郁, 焦虑的关系(硕士学位论文). 山东师范大学, 济南. |

| 刘静霞, 王闯. (2016). 高职大学生压力知觉对其生活满意度的影响-韧性的中介作用. 集美大学学报(1), 49-52. |

| 刘晓华, 刘春琴, 田晓红, 邹桂元, 厉萍. (2015). 心理弹性在居民压力知觉与睡眠质量中介及调节作用. 中国公共卫生, 31(6), 793-796. |

| 刘琰, 谭曦, 李扬, 徐芳, 张杰, 孔军辉. (2015). 大学生抑郁情绪现状及影响因素分析. 中华全科医学, 13(1), 91-93. |

| 牛更枫, 郝恩河, 孙晓军, 周宗奎. (2013). 负性生活事件对大学生抑郁的影响:应对方式的中介作用和性别的调节作用. 中国临床心理学杂志, 21(6), 1022-1025. |

| 潘燕峰. (2012). 高职高专学生心理韧性、压力知觉、积极情绪情感与心理健康的关系研究(硕士学位论文). 内蒙古师范大学, 呼和浩特. |

| 任志洪, 李献云, 赵陵波, 余香莲, 李政汉, 赖丽足, 等. (2016). 抑郁症网络化自助干预的效果及作用机制-以汉化MoodGYM为例. 心理学报, 48(7), 818-832. |

| 任志洪, 江光荣, 叶一舵. (2011). 班级环境与青少年抑郁的关系:核心自我评价的中介与调节作用. 心理科学, 34(5), 1106-1112. |

| 孙静, 李伟. (2015). 心理韧性在社区老年人抑郁与社会支持关系间的中介效应研究. 中国全科医学, 18(7), 823-830. DOI: 10.3969/j.issn.1007-9572.2015.07.022. |

| 王莹, 蒋兆楠, 李杰, 姜峰. (2014). 中职女生心理弹性在领悟社会支持与心理健康间的关系. 中国健康心理学杂志, 22(11), 1718-1721. |

| 温忠麟, 侯杰泰, 马什.赫伯特. (2004). 结构方程模型检验:拟合指数与卡方准则. 心理学报, 36(2), 186-194. |

| 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补. 心理学报, 46(5), 714-726. |

| 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 中介效应分析:方法和模型发展. 心理科学进展, 22(5), 731-745. |

| 肖晶, 闫菁, 候文颖, 于萍. (2015). 大学生过度概括化自传体记忆与日常应激对抑郁症状影响的追踪研究. 中国临床心理学杂志, 23(5), 929-931. |

| 谢俊, 严鸣. (2016). 积极应对还是逃避?主动性人格对职场排斥与组织公民行为的影响机制. 心理学报, 46(10), 1314-1325. |

| 严标宾, 郑雪. (2006). 大学生社会支持, 自尊和主观幸福感的关系研究. 心理发展与教育, 3(3), 60-64. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4918.2006.03.011. |

| 闫新慰. (2014). 压力知觉与青少年抑郁的关系(硕士学位论文). 陕西师范大学, 西安. |

| 杨廷忠, 黄汉腾. (2003). 社会转型中城市居民心理压力的流行病学研究. 中华流行病学杂志, 24(9), 760-764. DOI: 10.3760/j.issn:0254-6450.2003.09.004. |

| 袁立新. (2016). 乐观主义对大学新生压力知觉与抑郁关系的调节作用. 广东第二师范学院学报, 36(2), 35-40. DOI: 10.3969/j.issn.2095-3798.2016.02.007. |

| 赵景欣, 杨萍, 赵喜佳, 张文新. (2016). 早期青少年的同伴侵害与抑郁:自尊和性别的调节作用. 中国特殊教育(1), 70-75. DOI: 10.3969/j.issn.1007-3728.2016.01.011. |

| 张超. (2011). 青少年压力知觉, 孤独感和抑郁情绪关系研究(硕士学位论文). 曲阜师范大学, 曲阜. |

| 章婕, 吴振云, 方格, 李娟, 韩布新, 陈祉妍. (2010). 流调中心抑郁量表全国城市常模的建立. 中国心理卫生杂志, 24(2), 139-143. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6729.2010.02.015. |

| 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942-950. |

| 朱清, 范方, 郑裕鸿, 孙仕秀, 张露, 田卫卫. (2012). 心理弹性在负性生活事件和抑郁症状之间的中介和调节:以汶川地震后的青少年为例. 中国临床心理学杂志, 20(4), 514-517. |

2018, Vol. 34

2018, Vol. 34