国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 向玲, 范淑娴, 陈家利, 王宝玺. 2018.

- XIANG Ling, FAN Shuxian, CHEN Jiali, WANG Baoxi. 2018.

- 学习困难青少年认知控制特点研究

- A Study on the Characteristics of Cognitive Control of Adolescent with Learning Disabilities

- 心理发展与教育, 34(4): 410-416

- Psychological Development and Education, 34(4): 410-416.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2018.04.04

学习困难(Learning disability)指在口语、阅读、写作、数学以及其它科目上的落后、障碍或发展迟滞,这可能是由脑功能障碍或感情、行为的失调导致,而不是智力落后、感觉剥夺或文化教育因素的结果(Kavale & Forness,2000; Kirk & Bateman, 1962)。研究发现,学习困难儿童在信息的接收、编码、储存以及运用信息解决问题的过程中表现出特定的加工缺陷,而认知控制(执行功能)作为认知加工的一个重要心理加工资源,在各种认知活动中起关键作用(王利平, 2007),因此,研究学习困难学生的认知控制特点具有重要意义。

认知控制是指个体在面对新颖、变化和突发的情境时,调节和监控当前行为,以实现目标的一种高级能力(蒋军,陈安涛,张蔚蔚,张庆林,2012;Ridderinkhof, vanden Wildenberg, Segalowitz, & Carter, 2004)。研究者采用不同的认知控制和执行功能任务,研究了学习困难儿童和青少年的认知控制特点。例如,张妍, 刘爱书, 张修竹,于增艳(2011)使用汉诺塔测验、Stroop测验和威斯康星卡片分类任务,发现各种亚型的学习困难儿童(汉语阅读障碍、数学障碍和复合型学习障碍)均存在不同程度的执行功能缺陷,其中混合型学习障碍儿童的执行功能受损最为严重。Thomas, Kaipa和Ganesh(2015)使用听觉Stroop任务,发现学困儿童在反应时和正确率上的成绩都显著差于对照组,提示学困儿童在注意相关听觉信息、抑制无关听觉信息上存在困难。尽管很多研究发现学困生在执行功能上存在缺陷,也有一些研究得到不同发现。比如Censabella和Noel(2005)使用数字刺激和非数字刺激的Stroop和Flanker任务,结果发现学困生并没有比双优生表现出更大的干扰效应。

双重认知控制理论(Braver,2012; 徐雷, 唐丹丹, 陈安涛, 2012)认为认知控制包括“主动性控制”和“反应性控制”这两种模式。主动性控制是一种“早期选择”机制,个体在反应前积极并长时间地维持与目标有关的信息,以目标驱动的方式优化注意和知觉;而反应性控制是一种“晚期纠正”机制,个体在反应时检测到冲突时重新激活与目标有关的信息以完成认知任务。根据双重认知控制理论,我们认为,研究结果存在不一致的原因可能是不同研究所涉及的认知控制机制存在差异。本研究拟从主动性控制和反应性控制的视角进一步对学习困难青少年的认知控制特点进行研究。

AX型持续性操作任务(AX-continuous performance test, AX-CPT)是将主动性控制和反应性控制分离的经典范式(Braver, Gray, & Burgess, 2007)。AX-CPT任务包含线索刺激A或者B、延迟阶段(注视点空屏)和探测刺激X或者Y。在探测刺激呈现时,要求被试又快又准地对线索A之后出现的探测X做靶反应(即,AX序列),对其他情况即AY、BX和BY序列做非靶反应。其中AX序列占70%,AY、BX和BY序列各占10%。AX序列设置70%的比例是为了使被试对靶刺激A和X产生较强的靶反应倾向,从而与AY和BX序列上做出的非靶反应形成认知冲突。在AY序列上,如果被试加强了反应性控制,就可以增强对探测刺激Y的加工,从而减轻线索A引起的靶反应倾向;在BX序列,如果被试加强了主动性控制,在目标刺激X呈现之前积极维持对线索B,从而减轻探测刺激X引起的靶反应倾向。因此,主动性控制主要表现为BX的反应时减少或错误率降低,反应性控制表现为AY的反应时减少或错误率降低。此外,有研究者把信号检测论中的辨别力指数作为主动性控制和反应性控制的指标,其中,d′-context = Z(AX击中) - Z(BX虚报),表示对线索信息的敏感度,其值越大,对线索越敏感,主动性控制越好;d′-target = Z(AX击中) - Z(AY虚报),表示对探测信息的敏感度,其值越大,对探测信息越敏感,其反应性控制越好(Robinson et al., 2013; 徐雷, 唐丹丹, 陈安涛, 2012)。信号检测论的优点在于把感受性和其判断标准区分开来,使测得的被试的辨别力不受反应倾向性的影响。

以往一些研究使用AX-CPT任务对老年人和幼儿进行研究。研究表明,前额叶功能衰退的老年人与年轻人相比,对线索信息的敏感性更低,主动性控制能力更差,但年老化对于反应性控制的影响很小(Braver et al., 2005;Czernochowski, Nessler, & Friedman, 2010)。也有研究发现,8岁儿童已经与成人一样能使用主动性控制,但是大脑发育水平较低的幼儿(3.5岁)表现出与老年人相似的模式,即使用反应性的控制模式(Chatham, Frank, & Munakata, 2009)。基于上述研究我们预测,学习困难青少年可能和前额叶功能衰退的老年人或发育不足的幼儿一样,在主动性控制上存在不足,而在反应性控制能力上保存较好。在AX-CPT任务上可能表现为学困组在BX字母序列上有更高的错误率、更长的反应时或线索辨别力指数更低,而在AY字母序列上的表现与对照组被试相当。此外,双重认知控制理论认为线索刺激和目标刺激之间的时间间隔会影响主动性控制,随着时间间隔的增加,主动性控制可能会受到更大的挑战(Braver et al., 2007;Iselin & Decoster, 2009)。为此,我们设置了两种时间间隔:1000ms和3000ms,进一步探索是否在较长时间间隔下学习困难青少年会表现出更明显的主动性控制降低。

2 实验方法 2.1 被试在某中学选取学习困难和正常青少年各21名,其中学困组男生11名女生10名,平均年龄16岁(SD = 0.72);对照组男生13名女生8名,平均年龄15岁(SD = 0.74)。所有被试均自愿参加实验。被试均为右利手,视力或矫正视力正常,身体健康且无神经系统疾病。

根据学习困难青少年的筛选流程(王恩国, 刘昌,2007)。首先以班级为单位对甘肃省某中学212名学生进行学习适应性测验,剔除无效问卷9份,剩余有效问卷203份。将学习适应等级为2等或者2等以下的学生作为可疑学习困难青少年,共筛出可疑学习困难青少年54名;其次由熟悉学生情况的班主任老师使用学习障碍筛查测验二次筛选,将量表总分小于65的确认为疑似学习困难学生,共筛选出31人;然后根据最近一次期末成绩,将考试成绩位于后25%的学生确定为学习困难青少年,共21人;用瑞文智力测验对选出的学习困难青少年施测,发现没有智商分数低于80分的低智商者。

确定对照组青少年的标准为以下几条:学习适应性测验等级为中等以上;瑞文标准测验中智力处于正常水平;最近一次期末考试的成绩位于前25%以上;学习成绩与教师评价相符,最终确定了对照组被试21人。

2.2 实验工具与任务 2.2.1 学习适应性测验该测验由日本教育研究所编制,周步成(1991)根据我国儿童的学习情况进行了修订,并制订出中国常模,广泛用于国内的中小学生的学习诊断与指导。该测验具有较好的信效度,分半信度为0.71~0.86,重测信度为0.75~0.88。该测验内容涉及学习热情、学习计划、听课方法、读书和笔记方法、学习技术、应试方法、家庭环境、学校环境、朋友关系、独立性、毅力和心身健康共十二个因素。常模分成5个等级,1差等,2中下,3中等,4中上,5优等。

2.2.2 学习障碍筛查量表该量表包括由五个部分:(1)理解和记忆;(2)语言;(3)时间和方位的判断;(4)运动;(5)社会行为。由了解被测儿童的教师或医生根据儿童的上述行为表现进行评估填写。该量表具有较高的可靠性(Cronbach a系数达到0.96)。

2.2.3 瑞文标准智力测验瑞文标准智力测验共由60张图案组成,按逐步增加难度的顺序分成A, B, C, D, E五组,要求被试对量表中的图形关系进行推理,将智力分数分为7个等级,0~69为智力缺陷,70~79为弱智边缘,80~89为中下,90~109中等,110~119为中上,120~129为优秀,130以上为极优。该测验具有较高的信效度。

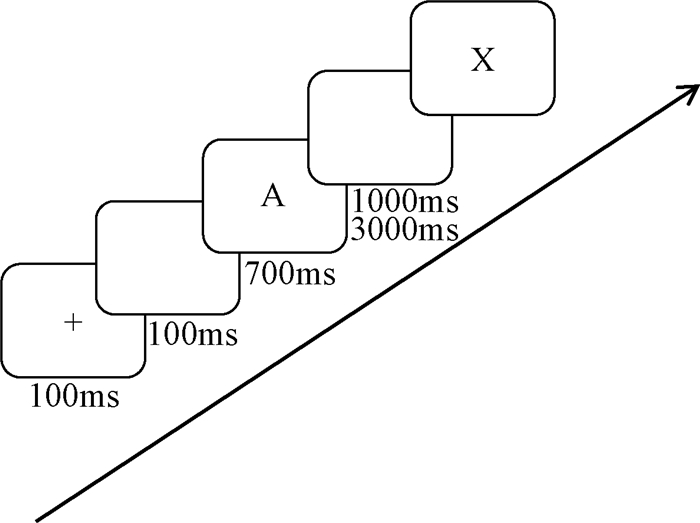

2.2.4 AX-CPT任务实验任务开始后,随机呈现AX、AY、BX、BY四个序列,呈现方式为先呈现线索刺激(A或B),一定延迟时间后再出现探测刺激(X或Y)。要求被试在对线索“A”之后出现的探测“X”用右手食指做目标反应(即AX试次),而对其他三种情况用左手食指做非目标反应(即AY、BX和BY试次)。按键在被试之间平衡。其中AX试次占70%,AY、BX和BY试次各10%。实验要求被试在探测刺激呈现时既快又准的反应,探测字母在被试反应后消失。下一个试次呈现前会有100ms的随机间隔。具体的程序如下(图 1):首先,呈现注视点“+” 100ms,空屏100ms,接着呈现线索刺激(A或B)700ms,空屏1000ms或3000ms,随后呈现探测刺激(X或Y)。

|

| 图 1 AX-CPT实验流程图 |

在正式实验前,每个被试需完成练习实验(20个试次),正确率达到90%以上才能进行正式实验。正式实验包括两个组块,每个组块有200个试次。两个组块的差异是线索刺激与探测刺激的时间间隔,一个设置为1000ms,另外一个设置为3000ms。两个组块的顺序在被试间平衡。

3 实验结果 3.1 反应性控制对于字母序列AY,被试加强反应性控制,就能增强对即将出现的探测刺激“Y”的灵活反应,从而降低由线索刺激“A”诱发的目标反应倾向,因此通常把AY上的成绩作为反应性控制的指标(Braver et al., 2007; 徐雷, 唐丹丹, 陈安涛, 2012)。对AY的反应时和正确率,分别进行2(组别:对照组、学困组)× 2(时间间隔:1000ms、3000ms)两因素重复测量方差分析。分析反应时剔除小于200 ms和大于1500 ms以及错误反应的试次。

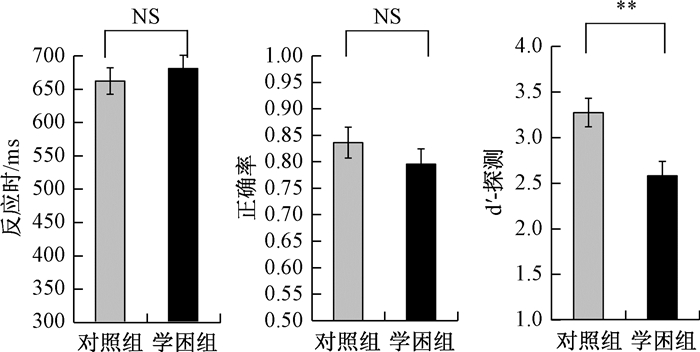

对字母序列AY的反应时统计分析显示:时间间隔的主效应显著,F(1, 40) = 6.14,p < 0.05,η2 =0.13,间隔1000ms的反应时(655ms)显著小于间隔3000ms的正确率(688ms);组别的主效应不显著,F(1, 40)= 0.03,p > 0.05,且组别和时间间隔的交互作用不显著,F(1,40)= 1.34,p > 0.05,说明在两种时间间隔下,学困组被试对字母序列AY的反应时和对照组没有显著差异。

对字母序列AY的正确率统计分析显示:时间间隔的主效应显著,F(1, 40) = 26.79,p < 0.01,η2 = 0.41,间隔1000ms的正确率(0.76)显著低于间隔3000ms的正确率(0.87);组别的主效应不显著,F(1, 40) = 0.983,p > 0.05,且组别和时间间隔的交互作用不显著,F(1,40) = 0.55,p > 0.05,说明在两种时间间隔下,学困组被试对字母序列AY反应的正确率和对照组没有显著差异。

为了进一步考察被试的反应性控制能力,本研究根据信号检测论计算了对探索刺激的辨别力指数d′-target。对d′-target进行2(组别:对照组、学困组)× 2(时间间隔:1000ms、3000ms)两因素重复测量方差分析显示:时间间隔的主效应显著,F(1, 40)= 20.16,p < 0.01,η2 = 0.34,间隔1000ms d′-target的值(2.73)显著小于间隔3000ms d′-target的值(3.13);重要的是,我们发现组别的主效应显著,F(1, 40)= 9.81,p < 0.01,η2 = 0.19,学困组d′-target的值(2.58)显著小于对照组d′-target的值(3.28),组别和时间间隔的交互作用不显著,F(1,40) = 0.34,p > 0.05,该结果显示,学困组在两种时间间隔下都表现出对探测刺激“Y”做出灵活反应的辨别能力上更低。

学困生和对照组在AY序列上的反应时、正确率和d′-target三个指标上的组别效应见图 2。从统计结果和图可以看出,学困组和对照组在字母序列AY的反应时和正确率上没有显著差异,但是在d′-target的值上学困组的d′更低。与反应时和正确率相比,辨别力指数不会受到反应倾向性的影响,因此d′的值更客观(Macmillan & Kaplan, 1985)。学困生在字母序列AY上的辨别力指数d′更低,说明他们在抑制线索刺激“A”诱发的目标反应倾向,从而对探测刺激“Y”做出灵活反应的能力上更差,显示反应性控制能力存在一定不足。

|

| 图 2 字母序列AY上的反应时(图左)、正确率(图中)和d′ -target(图右)三个指标上的组别效应 (注:* p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, NS =不显著) |

对于字母序列BX,被试加强主动性控制,就可以在探测刺激“X”呈现之前,积极维持对线索刺激“B”的表征来减少与“X”所诱发目标反应倾向的冲突,因此通常把BX上的成绩作为主动性控制指标(Braver et al., 2007; 徐雷, 唐丹丹, 陈安涛, 2012)。对BX的反应时和正确率,分别进行2(组别:对照组、学困组)× 2(时间间隔:1000ms、3000ms)两因素重复测量方差分析。分析反应时剔除小于200ms和大于1500ms以及错误反应的试次。

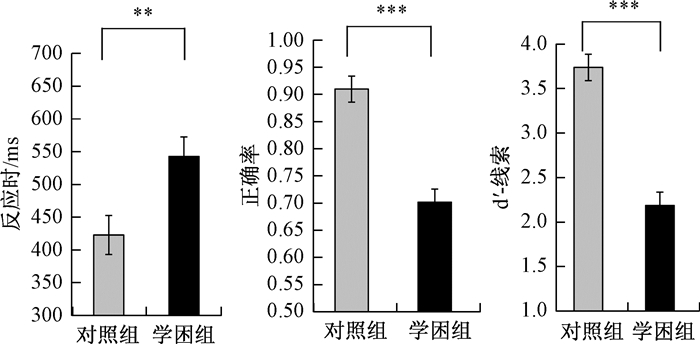

对字母序列BX反应时的统计分析显示:时间间隔的主效应显著,F(1, 40)= 11.99,p < 0.001,η2 = 0.23,间隔1000ms的反应时(483ms)显著小于间隔3000ms的反应时(533ms);组别的主效应边缘显著,F(1, 40)= 3.15,p = 0.08,η2 = 0.73,组别和时间间隔的交互作用显著,F(1,40)= 9.76,p < 0.01,η2 = 0.19,进一步简单效应分析显示,在1000ms间隔下组别的效应显著,F(1,40)= 8.11,p < 0.01,η2 = 0.17,学困组的反应时(543ms)显著长于对照组的反应时(423ms),而在3000ms间隔下组别的效应不显著(学困组:547ms;对照组:518ms),F(1, 40)= 0.39,p > 0.05。说明在1000ms间隔下,学困组对字母序列BX的反应时更长。

对字母序列BX的正确率统计分析显示:时间间隔的主效应不显著,F(1, 40)= 1.23,p > 0.01;组别的主效应显著,F(1,40)= 37.53,p < 0.001, η2 = 0.48,学困组的正确率(0.70)显著小于对照组的正确率(0.91),组别和时间间隔的交互作用不显著,F(1,40) = 0.36,p > 0.05,说明在两种时间间隔下,学困组对字母序列BX的反应正确率更低。

为了进一步考察被试的主动性控制能力,本研究根据信号检测论计算了对线索刺激的辨别力指数。对d′-context进行2(组别:对照组、学困组)× 2(时间间隔:1000ms、3000ms)两因素重复测量方差分析显示:时间间隔的主效应不显著,F(1, 40)= 2.10,p > 0.05;组别的主效应显著,F(1, 40)= 54.41,p < 0.001,η2 = 0.58,学困组d′-context的值(2.19)显著小于对照组d′-context的值(3.74),组别和时间间隔的交互作用不显著,F(1,40) = 0.24,p > 0.05。d′-context值上的组别效应说明,与对照组相比,学困组对线索信息更不敏感。

学困生和对照组在BX序列上的反应时、正确率和d′-context三个指标上的组别效应见图 3。从统计结果和图 3可以看出,与对照组相比,学困组对字母序列BX的反应更慢、正确率更低,且d′-context值更小,学困组表现出对线索信息更差的辨别能力。这些结果表明,被试在克服探测刺激“X”所诱发的目标反应时,对线索刺激“B”保持的各项指标上都比对照组更差,显示学困生在主动性控制上的缺陷更为明显。

|

| 图 3 字母序列BX上的反应时(间隔1000ms)(图左)、正确率(图中)和d′-context(图右)三个指标上的组别效应 (注:* p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, NS =不显著) |

本研究采用AX-CPT任务,通过比较学困组和对照组的反应性控制和主动性控制能力,来考察学习困难青少年的认知控制的特点。结果显示与对照组相比,学困组在探测目标出现时对其辨别能力上更低,显示学困生的反应性控制能力存在不足;学困组在对线索保持的各项指标上都更低,显示学困生在主动性控制上的缺陷更为明显。

反应性控制要求被试在反应时重新利用背景信息来抑制错误的反应,反应性控制差的个体在AX-CPT任务中主要表现为在字母序列AY上成绩更差。虽然在反应时和正确率上,学习困难青少年与正常青少年在AY上没有表现出显著差异,但学习困难青少年的d′-target值要显著低于正常青少年。正确率和反应时可能会受到反应倾向性的影响,而辨别力指数d′能够将人的感受性和其判断标准区分开来,使测得的辨别力d′-target值能更客观反应被试的能力。因此,学困组的d′-target显著小于对照组,这说明学习困难青少年在降低由线索刺激“A”诱发的目标反应倾向而对探测刺激“Y”做出灵活反应的能力上更差,显示学困生反应性控制的能力存在一定不足。这和我们的研究假设不一致。研究发现,前额功能退化的老年人和大脑发育还不足的幼儿仍然能有效的使用反应性控制(Chatham, Frank, & Munakata, 2009),学困生在AY上的结果反映出对目标刺激的辨别力降低,这可能说明学困生存在更为严重的大脑功能发育不足。

反应性控制反映了被试的认知灵活性,一些研究表明学习困难个体的认知灵活性比正常个体更差(Sluis, Jong, & Leij, 2004;张妍, 刘爱书, 张修竹,于增艳,2011),这与我们的研究结果一致。学习困难青少年的反应性控制存在不足,这意味着在面对变化的刺激和环境时,他们需要更长的时间来克服反应定势。研究发现,认知灵活性差的儿童和青少年,在学习中不能将所学的知识灵活运用到新的情景中,知识迁移能力差,尤其在数学学习中表现更差(Cragg, Keeble, Richardson, Roome, & Gilmore, 2017)。

主动性控制要求被试在反应前主动维持任务相关信息,主动性控制差的个体在AX-CPT中主要表现为在字母序列BX上成绩更差(Braver et al., 2007;Braver, 2012)。本实验结果表明,在BX上,学习困难青少年的正确率更低,反应时间更长。d′-context反映了个体对线索信息的保持能力,学困组d′-context显著小于对照组,这进一步说明与对照组相比,学习困难青少年对线索信息的保持更差,所以他们在反应前不能更好地维持与目标相关的信息,导致了主动性控制的缺陷。

结果也显示,时间间隔对字母序列BX影响作用在对照组中表现出和预测一致,间隔越长,需要的反应时间越长,显示主动性控制受到更大的挑战。但是在学困组中,长时间间隔和短时间间隔下的反应时差异不显著,之所以出现这种模式,主要来源于学困组在短的间隔下需要更长的反应时(对照组间隔1000ms的反应时为423ms,而学困组间隔1000ms下的反应时为543ms),这说明即使是在较短的时间间隔下,学困组被试也在字母序列BX上的成绩表现出了降低。Redick & Engle (2011)探索了高低工作记忆组在线索情景保持上的差异,结果发现,低工作记忆容量组即使在较短的时间延迟(2000ms)下在字母序列AX、BX成绩上也表现较差。这显示学困组表现出和低工作记忆容量组一样,即使是较小的时间延迟也足够让学困生表现出线索保持的困难。另外,时间间隔不仅对BX产生了影响,而且也影响了AY上的表现。根据双重认知控制理论,时间间隔延长对主动性控制(字母序列BX)比对反应性控制(字母序列AY)会造成更大的影响,本研究结果和双重认知控制理论的预测不一致。不一致的原因可能在于本研究设置的长时间间隔不够长。Iselin和Decoster(2009)的研究设置了更长的时间间隔(5000ms),他们发现了间隔主要影响了字母序列BX。

Braver等人(2007)认为主动性控制比反应性控制需要更多的认知资源,当认知资源受限时,主动性控制的使用就会受到不利影响。因此,工作记忆的储存容量可能是主动的、持续性控制的重要影响因素。Redick (2014)采用AX-CPT范式探究具有不同工作记忆容量的两组被试的主动性控制能力,结果发现工作记忆容量高的被试在BX上更倾向于使用线索信息并提前做好反应准备,而工作记忆容量低的被试很少依赖线索信息,而更多得依赖目标进行反应。周世杰、杨娟、张拉艳和蔡太生(2006)采用工作记忆成套测验对学习困难儿童和正常儿童的工作记忆进行评估,结果发现学习困难儿童在工作记忆的各个成分和维度上都比正常儿童差。Braver等人(2007)的研究表明工作记忆能力高的个体更倾向于选择主动性控制。学习困难学生不能有效的学习,可能是因为学习任务的高工作记忆要求超过了他们工作记忆容量的限制。有限的工作记忆容量可能是学习困难青少年在主动性控制能力上不足的一个原因(Gupta & Sharma, 2017)。

根据双重认知控制理论(Braver et al., 2007;Braver,2012;徐雷, 唐丹丹, 陈安涛,2012),大脑前额叶皮层(prefrontal cortex, PFC)在认知控制中起着十分重要的作用。主动性控制和反应性控制都会激活PFC等控制脑区,只是二者在激活的时间和强度上不同。在主动性控制时,PFC在反应准备阶段主动地表征和维持线索信息时保持持续性的高激活状态,而采用反应性控制时,PFC是在探测刺激呈现后检索并重新激活线索信息以调节行为时被暂时性的激活。本研究发现的学困生在反应性控制上有一定不足,在主动性控制上的缺陷更为明显,这些缺陷可能与学困生存在PFC发育不足有关,这种不足可能既表现在对线索保持的PFC持续性激活上,也体现在对探测刺激灵活反应的PFC暂时激活上。研究者也发现PFC受损的注意力缺陷多动障碍患者(Barkley et al., 2001)和精神分裂症患者(Robinson et al., 2013)的主动性控制能力缺陷更明显。前额叶损伤会导致个体在概念形成、抽象思维、维持解决问题的图式等方面存在困难,这一点在数学学习困难的学生身上体现得更明显,数学学习困难学生往往在解决一些更抽象、更复杂的数学问题上比正常儿童要慢很多(Purpura, Schmitt, & Ganley, 2017)。

本研究从双重认知控制理论的视角出发,研究了学习困难青少年认知控制的特点,结果发现学习困难青少年不仅在主动性控制而且在反应性控制方面也存在缺陷。针对学习困难青少年儿童的认知控制特点,研究者可以设计针对性的认知任务去训练他们的主动性控制能力和反应性控制能力,帮助学习困难儿童和青少年得到更好的发展。

5 结论(1) 与正常青少年相比,学习困难青少年的反应性控制能力存在一定不足。

(2) 与正常青少年相比,学习困难青少年的主动性控制能力的缺陷更为明显。

| Barkley R. A., Edwards G., Laneri M., Fletcher K., & Metevia L. (2001). Executive functioning, temporal discounting, and sense of time in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (adhd) and oppositional defiant disorder (odd). Journal of Abnormal Child Psychology, 29(6), 541-556. DOI: 10.1023/A:1012233310098. |

| Braver T. S., Satpute A. B., Rush B. K., Racine C. A., & Barch D. M. (2005). Context processing and context maintenance in healthy aging and early stage dementia of the alzheimer's type. Psychology & Aging, 20(1), 33-46. |

| Braver, T. S., Gray, J. R., & Burgess, G. C. (2007). Explaining the many varieties of working memory variation: Dual mechanism of cognitive control. In Conway, A. R. A., Jarrold, C., Kane, M. J., Miyake, A., & Towse, J. N. (Eds. ), Variation in working memory (pp. 76-106). New York: Oxford University. |

| Braver T. S. (2012). The variable nature of cognitive control:a dual mechanisms framework. Trends in Cognitive Sciences, 16(2), 106-113. DOI: 10.1016/j.tics.2011.12.010. |

| Censabella S., & Noël M. P. (2005). The inhibition of exogenous distracting information in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 38(5), 400-410. DOI: 10.1177/00222194050380050301. |

| Chatham C.H., Frank M.J., & Munakata Y. (2009). Pupillometric and behavioral markers of a developmental shift in the temporal dynamics of cognitive control. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(14), 5529-5533. DOI: 10.1073/pnas.0810002106. |

| Cragg L., Keeble S., Richardson S., Roome H. E., & Gilmore C. (2017). Direct and indirect influences of executive functions on mathematics achievement. Cognition, 162, 12-26. DOI: 10.1016/j.cognition.2017.01.014. |

| Czernochowski D., Nessler D., & Friedman D. (2010). On why not to rush older adults-relying on reactive cognitive control can effectively reduce errors at the expense of slowed responses. Psychophysiology, 47(4), 637-646. |

| Iselin A. M. R., & Decoster J. (2009). Reactive and proactive control in incarcerated and community adolescents and young adults. Cognitive Development, 24(2), 192-206. DOI: 10.1016/j.cogdev.2008.07.001. |

| Gupta P., & Sharma V. (2017). Working memory and learning disabilities:a review. International Journal of Indian Psychology, 4(4), 111-121. |

| Kavale K. A., & Forness S. R. (2000). What definitions of learning disability say and don't say:a critical analysis. Journal of Learning Disabilities, 33(3), 239-256. DOI: 10.1177/002221940003300303. |

| Kirk S. A., & Bateman B. (1962). Diagnosis and remediation of learning disabilities. Exceptional Children, 29(2), 73-78. DOI: 10.1177/001440296202900204. |

| Purpura D. J., Schmitt S. A., & Ganley C. M. (2017). Foundations of mathematics and literacy:the role of executive functioning components. Journal of Experimental Child Psychology, 153, 15-34. DOI: 10.1016/j.jecp.2016.08.010. |

| Redick T. S. (2014). Cognitive control in context:working memory capacity and proactive control. Acta Psychologica, 145(1), 1-9. |

| Redick T. S., & Engle R. W. (2011). Integrating working memory capacity and context-processing views of cognitive control. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 64(6), 1048-1055. DOI: 10.1080/17470218.2011.577226. |

| Ridderinkhof K. R., van den Wildenberg W. P. M., Segalowitz S. J., & Carter C. S. (2004). Neurocognitive mechanisms of cognitive control:The role of prefrontal cortex in action selection, response inhibition, performance monitoring, and reward-based learning. Brain and Cognition, 56(2), 129-140. DOI: 10.1016/j.bandc.2004.09.016. |

| Robinson L. J., Thompson J. M., Gallagher P., Gray J. M., Young A. H., & Ferrier I. N. (2013). Performance monitoring and executive control of attention in euthymic bipolar disorder:employing the cpt-ax paradigm. Psychiatry Research, 210(2), 457-64. DOI: 10.1016/j.psychres.2013.06.039. |

| Sluis S. V. D., Jong P. F. D., & Leij A. V. D. (2004). Inhibition and shifting in children with learning deficits in arithmetic and reading. Journal of Experimental Child Psychology, 87(3), 239-266. DOI: 10.1016/j.jecp.2003.12.002. |

| Thomas R. M., Kaipa R., & Ganesh A. C. (2015). Auditory interference control in children with learning disability:an exploratory study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 79(12), 2079-2085. DOI: 10.1016/j.ijporl.2015.09.017. |

| 蒋军, 陈安涛, 张蔚蔚, 张庆林. (2012). 无意识信息引发的认知控制及其神经机制. 心理科学进展, 20(10), 1573-1584. |

| 王恩国, 刘昌. (2007). 初中二年级学习困难学生的中央执行功能. 中国心理卫生杂志, 21(10), 661-665. DOI: 10.3321/j.issn:1000-6729.2007.10.001. |

| 王利平. (2007). 学习困难学生执行功能研究(硕士学位论文). 河北大学, 保定. |

| 徐雷, 唐丹丹, 陈安涛. (2012). 主动性和反应性认知控制的权衡机制及影响因素. 心理科学进展, 20(7), 1012-1022. |

| 张妍, 刘爱书, 张修竹, 于增艳. (2011). 不同亚型学习障碍儿童的执行功能特点. 中国临床心理学杂志, 19(6), 769-772. |

| 周步成. (1991). 学习适应性测验. 华东师范大学, 上海. |

| 周世杰, 杨娟, 张拉艳, 蔡太生. (2006). 学习障碍儿童的工作记忆研究. 中国临床心理学杂志, 14(2), 129-131. DOI: 10.3969/j.issn.1005-3611.2006.02.007. |

2018, Vol. 34

2018, Vol. 34