国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 陈庆秋, 徐华, 吴南. 2018.

- CHEN Qingqiu, XU Hua, WU Nan. 2018.

- 助人情境中幼儿知恩图报意识的发展

- The Occurrence and Development of Children's Gratitude Awareness in Helping Situations

- 心理发展与教育, 34(4): 403-409

- Psychological Development and Education, 34(4): 403-409.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2018.04.03

知恩图报出自《说苑·复恩》,指受到别人的帮助或者别人对你有恩情,一定要想办法把欠的恩情还上。作为感恩的主要内容,知恩图报一直是中华民族的传统美德和社会主流价值观的重要内容(蒲清平,朱丽萍,2012)。心理学研究中对知恩图报的定义不仅一致,但都倾向于认为知恩图报是一种正性的、积极的情绪体验,是指个体采用感激情绪体验回报他人的帮助行为,并由此衍生出对生活中的人或事物心怀感激的一种积极情感特质(Wood, Froh, & Geraghy, 2010)。对幼儿来说,知恩图报意识的获得至少经历两个认识阶段:(a)认识到对于外部给予的帮助应该感激并回馈;(b)认识到应扩大感激之情到日常生活中的人和事(Emmons & Mccullough, 2003)。概言之,一是对助人者有感激回馈意识,二是将知恩图报作为一种美德传承延续,感激他人。可以看出,助人意识即是知恩图报意识的前提。当他人帮助个体后,只有具备助人意识,个体才会认识到他人的帮助是一种恩情,进而向恩人做出回馈行为。

已有研究发现,婴儿很早就出现了助人意识,而且他们意识里也倾向于帮助好人,而不是吝啬者(Hamlin, Wynn, & Bloom, 2007)。随着幼儿助人意识的增强,幼儿的助人行为随着年龄增长而迅速发展,3~6岁是助人行为发展的关键时期(姚秀娟,张莉,2015)。在此过程中,知恩图报意识,即幼儿作为受助者,从什么时候开始懂得他人的帮助对自己是一种恩情,且应该回报他人尚不清楚。此外,国内相关研究表明,当今幼儿知恩图报意识令人堪忧,这些家里的“小皇帝”、“小公主”觉得自己得到的都是理所当然的,或者是别人“应该做的”,对家人、朋友的给予少有感激之心,回报他人的意识缺乏(印云,2016)。一项调查显示,大部分幼儿认为帮助自己的人很少, 或认为没有人帮助过自己;有些幼儿认为公共服务人员的帮助都是不必感谢的, 因为这是“他们应做的工作”(沈梅丽,2015)。由于感恩教育的缺失,幼儿习惯了以自我为中心, 不懂得体谅父母的辛苦,心疼、孝敬父母意识薄弱(赫明清,2015)。由于已有研究对知恩图报意识是在幼儿身上如何发生发展的也涉及较少,无法为教育者就何时开展、如何开展感恩教育提供借鉴。鉴于此,描绘幼儿知恩图报意识的发生发展情况对于开展幼儿感恩教育具有重要的理论意义和实践指导作用。

对幼儿知恩图报意识发生发展的测量有必要基于助人意识和助人行为情境中幼儿的表现进行。已有关于知恩图报意识的测量主要有问卷法和实验法。问卷法主要将其作为一种情感性倾向或者特质进行测量,使用较广泛的有McCullough(2002)等人编制的CQ-6感恩问卷,Watkins(2003)等人编制的GRAT量表,以及Adler和Fagley(2005)编制的感激量表。这些量表从强度、广度、频度和密度四个方面考察个体的感恩倾向,在对成人的研究中被广泛使用,具有良好信效度,但不适用于儿童知恩图报意识和行为的研究。实验法则多将知恩图报作为一种在真实情境中个体的情感体验和行为反应(如,助人行为)进行测量(Bartlett & Desteno, 2006),这种设计不仅适合成人更适用于幼儿群体。Emmons和Mccullough(2003)的实验法通过自我指导练习,诱导出一种知恩图报状态,将被试随机分到3个实验条件中的1个(麻烦、感恩清单、中性生活事件或社会比较),记录其情绪感受和行为。Bartlett和Desteno(2006)在此基础上设置三个实验情境,运用情感诱导和援助请求来探索个体情感体验和助人行为。研究表明,知恩图报推动了助人行为,尤其增加了对陌生人的帮助;知恩图报还有助于良好人际关系和社会适应行为的建立。在上述情境实验任务中,通过实验操纵设置不同水平的感恩情境来评定个体真实知恩图报行为,可直接描绘幼儿知恩图报意识发生发展不同阶段及其表现,其中诱发式实验情境既能测量幼儿的情感体验又能观察其行为表现,为考察幼儿知恩图报的发生发展提供更加客观全面的数据。

综上,本研究借鉴Emmons和Mccullough(2003)等人的诱发式实验范式,设计了层层深入的三个助人情境。首先,对幼儿认识到他人的帮助是一种恩惠并具有回馈意识的考察体现在情境一(面对施恩者与吝啬者)与情境二(面对施恩者与好人)中。其中,情境一主要考察幼儿是否认识到他人的帮助是对个体的一种恩惠;而情境二是对情境一的进一步补充,考察幼儿是否认识到恩惠不仅限于对个体本人,对他人的帮助亦是一种恩惠。最后,情境三(面对陌生人)考察幼儿能否将自己曾接受到的恩惠广泛施予他人,并将知恩图报作为美德去传承。遵循以上顺序,研究初步考察作为情感体验和行为表现的知恩图报意识在幼儿身上发展的关键年龄,并试图描绘幼儿知恩图报意识随年龄增长的发展趋势,从而发现幼儿何时懂得他人的帮助是一种恩情,何时懂得自己应回报他人,以便为3~6岁幼儿感恩教育内容的制定提供理论性依据。

2 研究方法 2.1 被试研究从北京市某幼儿园选取年龄为3~6岁的幼儿118名作为被试,对每名幼儿单独进行实验。将幼儿按年龄分为3岁、4岁、5岁和6岁。其中,3岁组幼儿23人(男7人,女16人),平均年龄3岁5个月;4岁组幼儿39人(男21人,女18人),平均年龄4岁4个月;5岁组幼儿37人(男17人,女20人),平均年龄5岁2个月;6岁组幼儿19人(男10人,女9人),平均年龄6岁1个月。

2.2 实验任务根据Emmons和Mccullough(2003)的知恩图报任务范式和Hamlin(2007)等人的助人任务改编,实验包含3个助人情境,逐步考察幼儿知恩图报意识发展情况及年龄差异(见表 1)。相比于Hamlin等人实验中的3个图形人物,本研究设置了4个图形人物,第四个图形人物在情境一和情境二中作为备选人物,因为如果是唯一选择,无论该人物是否帮助了另一人,幼儿都有强烈的动机帮助它,而备选范式的出现给了幼儿更多选择(Vaish, Carpenter, & Tomasello, 2010)。在每个情境中均包含一个控制问题和一个任务问题,控制问题主要考察幼儿是否理解故事内容,任务问题考察幼儿知恩、报恩意识。

| 情境 | 任务描述 |

| 情境一:施恩者V.S.吝啬者(面对一个帮助自己的个体A,和未帮助自己的个体B,C会选择帮助谁) | 【前提情境】小圆艰难的往上爬,小三角帮助了他,他们一起爬到了山顶。小方块在一旁没有帮助小圆。 |

| 【控制问题】你还记得谁帮助了小圆吗? | |

| 【任务问题】小三角和小方块都想爬山,可是他们都爬不上去,小圆会帮助谁呢?为什么? | |

| 情境二:施恩者V.S.好人(面对一个帮助过自己的个体A,和帮助他人的个体B,C会选择帮助谁) | 【前提情境】小圆艰难的往上爬,小三角帮助了他,他们一起爬到了山顶。小方块也帮助五边形爬到了山顶。 |

| 【控制问题】你还记得谁帮助了小圆?谁帮助了五边形吗? | |

| 【任务问题】小三角和小方块都想爬山,可是他们都爬不上去,五边形会帮助谁呢?为什么? | |

| 情境三:陌生人(A帮助C后,面对陌生个体B时,C是否会帮助B) | 【前提情境】小圆艰难的往上爬,小三角帮助了他,他们一起爬到了山顶。 |

| 【控制问题】你还记得谁帮助了小圆吗? | |

| 【任务问题】小方块爬山爬不上去,小圆看到了,她会怎么做?为什么? |

本实验采用情境实验法,在电脑上进行单独施测,各任务以动画形式呈现。主试先给幼儿呈现正方形、圆形、三角形和五边形四种图形,并说明故事任务将围绕这几个图形开展,要求幼儿仔细听并回答问题。随后,给幼儿呈现任务情境并匹配任务问题,具体实验步骤如下:

第一步,熟悉阶段。幼儿进入实验房间,主试以游戏的形式与幼儿彼此熟悉,建立稳定的联系,克服紧张情绪。

第二步,训练阶段。呈现实验中会出现的正方形、圆形、三角形和五边形等四种图形,帮助幼儿辨别和识记。

第三步,施测阶段。以动画形式呈现任务(首先呈现前提情境;然后呈现控制问题;最后呈现任务情境)。每个任务动画结束后由主试询问幼儿的想法,由实验助手对幼儿的回答做详细记录。任务结束后给幼儿分发礼物。每个被试测试时间为10~15分钟。

第四步,编码计分阶段。对所收集的信息按任务分别进行编码和计分。

2.4 编码计分依据Warneken和Tomasello(2006)对知恩图报意识不同发展水平的划分,用故事任务的编码规则对控制问题和任务问题进行编码计分。其中控制问题计0~2分,情境任务一和任务二计0~4分,任务三计0~2分。详见表 2:

| 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | |

| 控制1 | 不通过 | 通过 | 通过 | ||

| 任务1 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

| 控制2 | 不通过 | 通过 | 通过 | ||

| 任务2 | 不通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 |

| 控制3 | 不通过 | 通过 | 通过 | ||

| 任务3 | 不通过 | 不通过 | 通过 |

根据计分编码表中所展示的示例,将收集的文字数据量化处理后依次录入Excel表格,最后用SPSS17.0软件进行数据统计、处理和分析。分析数据时,首先将每个任务中控制问题得0分的样本排除,再对剩余样本进行处理。用到的统计方法有描述性统计、卡方检验及单因素方差分析。

3 研究结果与分析 3.1 知恩图报意识在情境一中的体现(慷慨施恩者vs吝啬者) 3.1.1 情境一中知恩图报意识发展关键年龄为考察幼儿在面对施恩者和吝啬者时,是否认识到应给予施恩者帮助,及在哪个年龄发展这种意识,对幼儿在情境一中的通过情况分别进行卡方检验,结果如表 3所示:

| N | 通过情况 | 百分比(%) | χ2 | p | ||

| 组别 | 人数 | |||||

| 3岁 | 20 | 通过 | 128 | 40.0 | 0.80 | 0.371 |

| 未通过 | 60.0 | |||||

| 4岁 | 39 | 通过 | 24 | 61.5 | 2.08 | 0.150 |

| 未通过 | 15 | 38.5 | ||||

| 5岁 | 37 | 通过 | 28 | 75.7 | 9.76 | 0.002 |

| 未通过 | 9 | 24.3 | ||||

| 6岁 | 19 | 通过 | 17 | 89.5 | 11.84 | 0.001 |

| 未通过 | 2 | 10.5 | ||||

由表 3可知,3岁和4岁幼儿在面对施恩者与吝啬者情境中通过率差异不显著(p > 0.05),说明3、4岁幼儿还未发展报答恩人而非吝啬者的意识。而5岁和6岁幼儿在该情境中通过率差异显著(p < 0.05)。推测在面对施恩者与吝啬者情境中,5岁为该水平情境下知恩图报意识发展的关键年龄。

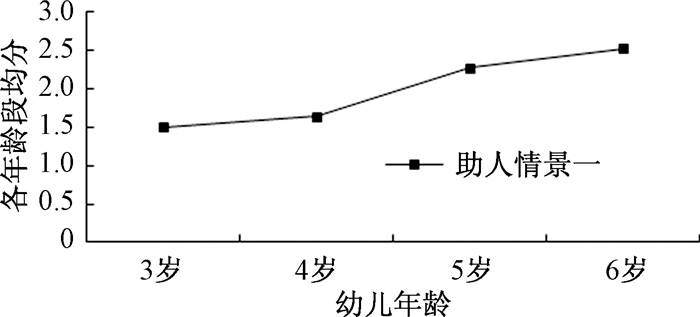

3.1.2 情境一中不同年龄幼儿知恩图报意识发展变化趋势为考察幼儿在面对施恩者与吝啬者情境中知恩图报意识发展年龄差异和趋势,以年龄为自变量,知恩图报意识得分为因变量的单因素方差分析表明,年龄主效应显著[F(3, 111)= 3.711,p < 0.05]。不同年龄幼儿知恩图报意识存在显著差异。事后检验(LSD)发现,3岁(M = 1.50,SD = 1.147)、4岁(M = 1.64,SD = 1.367)幼儿比5岁(M = 2.27,SD = 1.347)、6岁(M = 2.53,SD = 0.964)幼儿在情境一中成绩都要低(ps < 0.05),而3岁与4岁、5岁与6岁幼儿成绩差异不显著(p > 0.05)。图 1表明,幼儿在面对施恩者与吝啬者情境中的成绩整体表现出上升趋势。

|

| 图 1 各年龄段幼儿情境一得分发展变化 |

为考察幼儿在面对施恩者和好人时,是否认识到不仅要回报恩人,也应给予好人帮助,及在哪个年龄发展这种意识,分别对3~6岁幼儿在情境二中的通过情况进行卡方检验,结果如表 4所示:

| N | 通过情况 | 百分比(%) | χ2 | p | ||

| 组别 | 人数 | |||||

| 3岁 | 20 | 通过 | 7 | 35.0 | 1.80 | 0.180 |

| 未通过 | 13 | 65.0 | ||||

| 4岁 | 37 | 通过 | 17 | 45.9 | 0.243 | 0.622 |

| 未通过 | 20 | 54.1 | ||||

| 5岁 | 37 | 通过 | 25 | 67.6 | 4.57 | 0.033 |

| 未通过 | 12 | 32.4 | ||||

| 6岁 | 19 | 通过 | 16 | 84.2 | 8.90 | 0.003 |

| 未通过 | 3 | 15.8 | ||||

由表 4可知,年龄为5岁和6岁的幼儿在面对施恩者与好人的情境中,通过人数显著多于未通过人数(p < 0.05)。推测在面对施恩者与好人的情境中,5岁为该水平意识发展关键年龄,从5岁开始幼儿表现出既要报答恩人、也应报答好人的知恩图报意识。

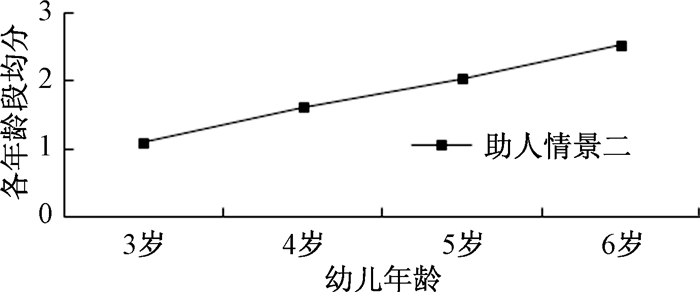

3.2.2 情境二中不同年龄幼儿知恩图报意识发展变化趋势为考察幼儿在面对施恩者与好人的情境中知恩图报意识发展年龄的差异和趋势,以年龄为自变量,知恩图报意识得分为因变量的单因素方差分析表明,年龄主效应显著[F(3, 109)= 5.063,p < 0.05]。表明在面对施恩者与好人的情境中不同年龄幼儿知恩图报意识存在显著差异。事后检验(LSD)发现,5岁(M = 2.03, SD = 1.301)、6岁(M = 2.35,SD = 1.073)幼儿比3岁(M = 1.10, SD = 1.021)幼儿在情境二中成绩都好(ps < 0.05),6岁幼儿比4岁(M = 1.62, SD = 1.320)幼儿成绩好(ps < 0.05),但5岁与6岁幼儿在情境二中成绩无显著差异(p > 0.05)。图 2表明,幼儿在面对施恩者与好人的情境中成绩整体表现出平稳上升趋势。

|

| 图 2 各年龄段幼儿园情境二得分发展变化 |

为考察幼儿在面对陌生人时,是否认识到应给予陌生人帮助,及在哪个年龄发展这种意识,对幼儿在情境三中的通过情况进行卡方检验,结果如表 5所示:

| N | 通过情况 | 百分比(%) | χ2 | p | ||

| 组别 | 人数 | |||||

| 3岁 | 22 | 通过 | 1 | 4.5 | 18.18 | 0.001 |

| 未通过 | 21 | 95.5 | ||||

| 4岁 | 39 | 通过 | 8 | 20.5 | 13.56 | 0.001 |

| 未通过 | 31 | 79.5 | ||||

| 5岁 | 37 | 通过 | 17 | 45.9 | 0.24 | 0.622 |

| 未通过 | 20 | 54.1 | ||||

| 6岁 | 19 | 通过 | 10 | 52.6 | 0.05 | 0.819 |

| 未通过 | 9 | 47.4 | ||||

由表 5可知,年龄为3岁和4岁的幼儿在面对陌生人的情境中通过率均显著低于未通过率(p < 0.05),5岁和6岁幼儿成绩差异不显著(p > 0.05)。由此推测,在面对陌生人时,主动帮助遇到困难的陌生人,传承知恩图报美德意识的关键年龄在6岁后出现。

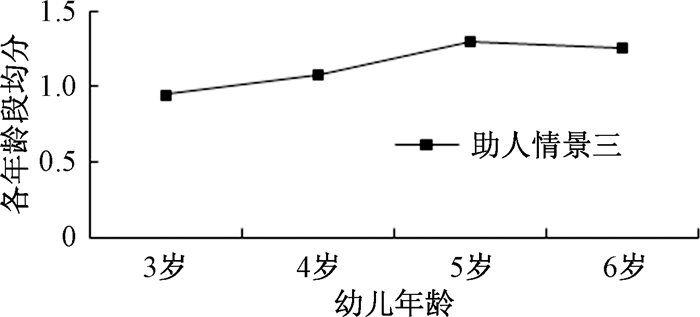

3.3.2 情境三中不同年龄幼儿知恩图报意识发展变化趋势为考察幼儿在面对陌生人的情境中知恩图报意识发展的年龄差异和趋势,以年龄为自变量,知恩图报意识得分为因变量的单因素方差分析表明,其年龄主效应不显著[F(3, 113)= 1.604,p > 0.05],不同年龄幼儿知恩图报意识在情境三中无显著差异。图 3仅表明,幼儿在面对陌生人的情境中,随年龄增长成绩有所提升。

|

| 图 3 各年龄段幼儿情境三得分发展变化 |

对幼儿进行感恩教育愈发引起家长和老师重视,探究其发展情况是制定符合幼儿当前水平可接受的感恩教育内容的必要前提。前人研究表明,知恩图报意识的获得至少经历两个阶段:一是认识到对助人者有感激回馈意识;二是认识到将知恩图报作为美德传承延续(Emmons & Mccullough, 2003)。本研究依据幼儿获得知恩图报意识的两个阶段创设了层层深入的三种不同的助人情境,探寻幼儿知恩图报意识递进增长的发展关键年龄及变化趋势。

4.1 幼儿知恩图报意识在助人情境中发展的关键年龄研究结果发现,幼儿在面对施恩者与吝啬者的情境(情境一)与面对施恩者与好人的情境(情境二)中体现出幼儿知恩图报意识获得的第一个阶段,即对助人者有感激回馈意识,其知恩图报意识发展关键年龄为5岁;面对陌生人的情境(情境三)考察的是知恩图报意识获得的第二个阶段,即认识到知恩图报是一种美德,对他人、他物怀有感激之心,推测其意识发展关键年龄在6岁以后。

对幼儿认识到他人的帮助是一种恩惠并具有回馈意识的考察体现在情境一(面对施恩者与吝啬者)与情境二(面对施恩者与好人)中。首先,面对施恩者与吝啬者的情境(情境一)考察幼儿是否认识到他人的帮助是对个体的恩惠。结果显示,3、4岁幼儿未出现显著差异,当孩子被问及“小圆会帮助小三角还是小方块”及其原因时,他们的回答有“妈妈(或老师)说的”、“因为小圆喜欢小三角(小方块)”等,有些幼儿也直接表示“不知道”,这些反应表明3岁和4岁幼儿还不能理解帮助他人的本质是因为他人的帮助是一种恩情,要学会报答,多数情况是根据自己的喜好和重要他人的教导做出判断。5岁起幼儿成绩开始出现显著差异,对原因的解释多为“因为小三角帮过小圆,他要谢谢小三角,所以帮助小三角”,甚至部分幼儿能回答“都要帮助。先帮小三角,因为小三角帮过小圆,然后帮助小方块,虽然小方块没帮小圆,但小方块也爬不上去”,这些反应表明5岁幼儿已经发展出回馈他人恩情的知恩报恩意识,意识到“他人的帮助是恩情,应该感谢恩人”。国外研究显示,幼儿在3岁的时候就能选择性地拒绝帮助那些在道德上应受谴责的人(Vaish et al., 2010),但由于此时的幼儿尚缺乏观点采择能力,理解力差,在知恩和报恩两个层面都表现出较低的认知水平。翟冬雪(2016)等人的研究也证明了,诸如助人等利他行为与幼儿认知判断能力的发展有关。4岁幼儿看似能够报告说受益者应设法帮助施恩者,但他们不知道为何这样做,在原因解释上不能从互惠角度着手。5岁左右,多数幼儿都对感激互惠有了一定了解,甚至有些幼儿的理解是相对完整的,他们不仅明白如何帮助对自己有恩的人,也能解释清为何要帮助恩人(Nelson et al., 2013)。因此,推测幼儿在5岁时是发展报答恩人的知恩图报意识的关键年龄。

面对施恩者与好人的情境(情境二)是对情境一的进一步延伸,考察幼儿是否认识到恩惠不仅限于对个体本身,对他人的帮助亦是一种恩惠。结果显示,3、4岁幼儿成绩未出现显著差异,当孩子被问及“五边形”要帮助“小方块”的原因时,他们的回答包括“因为妈妈(或老师)说这是对的”、“因为小方块想有人帮它”、“因为帮助是好的”等,这些反应表明,幼儿有助人意识,但该意识仅仅是受到重要他人(如:父母、老师)的表扬和肯定的影响而被强化成一种本能(Leon, Mundo, Moneva, & Navarrete, 2014)。5岁和6岁幼儿成绩出现显著差异,当被问及“五边形会帮助小三角还是小方块”时,绝大多数幼儿都能回答“帮助小方块”,对其原因解释多为“因为小方块帮了五边形,小方块爬不上去,五边形谢谢小方块,所以要帮他”,也有部分幼儿能够回答说“两人都要帮,但先帮小方块,因为小方块帮过五边形”,这些反应表明幼儿5岁时能够懂得“不仅要感恩帮助过自己的人,对于帮助他人、做好事的人也要学会报答”。因此,推测幼儿5岁时是发展回报恩人和好人的知恩图报意识的关键年龄。

面对陌生人的情境(情境三)考察幼儿能否将知恩图报作为一种美德传承。结果显示,虽然伴随年龄增长,各年龄段幼儿成绩有所提升(如图 6所示)。但当孩子被问及“小方块爬不上山,小圆看到后会怎么做”时,绝大多数幼儿都能回答“小圆要帮助小方块”,但3、4岁幼儿解释的原因多为“只要推一下(小方块)就上去了”、“因为我喜欢它”,或直接表示“不知道”,这些回答表明3、4岁幼儿虽然怀有“帮助有困难的人”的情感体验,但并不能说明帮助原因,尚未意识到知恩图报是一美德。5岁幼儿的回答多为“因为小方块有困难需要帮助”、“老师告诉我应互相帮助”等,这些解释表明5岁幼儿能够意识到“帮助是好的行为”,但还没有“对陌生他人伸出援手”的意识表现。而6岁幼儿回答多为“因为小三角帮助了小圆,现在没有小三角,小圆就得帮助小方块”、“因为要像小三角一样帮助别人”、“因为别人也帮助了他,他也应该帮助别人”等,同时也有小部分幼儿回答“不帮助,因为不是小方块帮助的小圆”,这些反应表明多数6岁幼儿已经具有“看到有难之人应帮助”的情感体验,能够从他人身上学到知恩、报恩,并向他人施以援手,具有传承知恩图报美德的情感倾向,但是在成绩上差异不显著。有研究表明,幼儿很小就能对处于危难中的人表现出共情关注,即使在求助者是陌生人且幼儿没有获得任何好处的情况下,幼儿也会表现出助人意识(Warneken & Tomasello, 2006),但真正获得传承知恩图报美德的品质,不仅需要具备助人意识,还需要共情能力的发展,尤其是设身处地为他人着想,并在认知和行为上表现出一致(Williams, O’ Driscoll, & Moore, 2014)。且前人研究发现,通常孩子在至少7岁的时候才会真正学会感恩,懂得对处于困境中的陌生人做出无私的帮助行为(Froh et al., 2011)。据此推测,幼儿发展传承知恩图报美德的思想意识应在6岁以后。

4.2 幼儿知恩图报意识在助人情境中的发展变化趋势研究发现,随着幼儿年龄的增长,幼儿在面对施恩者与吝啬者、施恩者与好人、以及陌生人的三个情境中,其知恩图报意识各水平均呈现出上升的发展趋势。

幼儿在面对施恩者与吝啬者的情境中(情境一),3~4岁、5~6岁两段时期幼儿成绩发展较平缓,4~5岁发展迅速。国内研究表明,4岁左右的中班幼儿社会认知能力处于迅速发展时期,幼儿情感日益丰富和深刻化,对知恩、报恩的意识也在迅速提高(李幼穗,周坤,2010),说明5岁是幼儿初具知恩图报意识并迅速发展的时期。

在面对施恩者与好人的情境中(情境二),各年龄幼儿成绩的提升稳定,说明幼儿对于不仅要报答有恩于自己的人,那些帮助过别人的好人也是值得自己感激的意识正稳步发展。研究表明,3~6岁是幼儿助人行为发展的关键期(姚秀娟,张莉,2015),也是幼儿共情能力培养的关键期(Prot et al., 2014)。随着幼儿年龄的增长,教师和家长对幼儿包括助人行为在内的亲社会行为的培养,幼儿观察、认知能力的发展,以及幼儿动作、语言等方面的发展,都是促进幼儿助人行为的发展的原因。

在面对陌生人的情境中(情境三),幼儿成绩随年龄增长稳定提升,5、6岁有小幅波动。虽然幼儿成绩整体有所提升,但对知恩图报传承的意识随年龄增长而发展的差异并不显著。本研究中对幼儿知恩图报意识发展的趋势与Paciello(2013)等人的观点相一致,认为助人的品质随年龄的增长而变化。研究支持了助人行为的动机随年龄增长而发展的假设,证明了尽管助人行为本身在不同年龄间可能相同,但其背后的动机会有所不同,只有那些发展出利他行为所必要的认知能力,且学会如何运用这些能力的年长的幼儿,才能表现出无私地利他行为。即是说,当幼儿发展出更高级的认知、社会观和道德观念时,他们才能执行更高水平道德品质的助人行为(Paciello et al., 2013)。幼儿的道德评价能力随年龄而增长,6岁幼儿正处于从前运算阶段向具体运算阶段发展的时期,自我中心思维逐渐减弱,在面临道德情境时确实已经能产生相应的道德移情反应(徐伟, 2015)。当幼儿能够站在处于困境中的人的角度思考时,幼儿的助人意识则越强,也就越容易表现出更多的助人行为(何安明,惠秋平,刘华山,2014)。

本研究的结果进一步支持了Emmons和Mccullough(2003)的观点,即知恩图报意识的获得和发展是呈阶段性的。首先,幼儿要能够意识到他人的帮助是一种恩情,应感激回馈;其次,是将自己曾接受到的恩惠广泛施予他人的良好美德的获得。同时,研究也证明了知恩图报意识随幼儿年龄增长而发展。作为对幼儿知恩图报意识发展的初步探讨,本研究还存在一些局限。幼儿的观点采择能力、道德判断能力、共情以及家庭教养风格和幼儿所处生活环境都会对其知恩图报意识产生或多或少的影响,本研究中未对这些可能因素进行分析,这也是我们未来研究的方向。

5 结论本研究通过实验法,以助人情境为实验背景探讨幼儿知恩图报意识发展变化的各阶段情况。实验共创设三个情境阶段,情境一:报答恩人而非吝啬者;情境二:报答恩人、好人;以及情境三:传承知恩图报意识。实验结论如下:

其一,情境一中幼儿知恩图报意识发展的关键年龄为5岁,随年龄增长整体呈上升的发展趋势;

其二,情境二中幼儿知恩图报意识发展的关键年龄为5岁,随年龄增长幼儿意识呈上升的发展趋势,且趋势平稳;

其三,情境三中幼儿知恩图报意识发展的关键年龄推测在6岁以后,随年龄增长幼儿意识整体呈上升的发展趋势。

| Adler M. G., & Fagley N. S. (2005). Appreciation:individual differences in finding value and meaning as a unique predictor of subjective well-being. Journal of Personality, 73(1), 79-114. DOI: 10.1111/jopy.2005.73.issue-1. |

| Bartlett M. Y., & Desteno D. (2006). Gratitude and prosocial behavior:helping when it costs you. Psychological Science, 17(4), 319-325. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01705.x. |

| Emmons R. A., & Mccullough M. E. (2003). Counting blessings versus burdens:An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 377-389. DOI: 10.1037/0022-3514.84.2.377. |

| Froh J. J., Fan J., Emmons R. A., Bono G., Huebner E. S., & Watkins P. (2011). Measuring gratitude in youth:Assessing the psychometric properties of adult gratitude scales in children and adolescents. Psychological Assessment, 23, 311-324. DOI: 10.1037/a0021590. |

| Hamlin J. K., Wynn K., & Bloom P. (2007). Social evaluation by preverbal infants. Nature, 450, 557-560. DOI: 10.1038/nature06288. |

| Leon M. P. E., Mundo M. D. S., Moneva M. L. V., & Navarrete A. M. L. (2014). Manifestations of helping behavior among preschool children in a laboratory school in the Philippines. European Early Childhood Education Research Journal, 8(3), 1-24. |

| Mccullough M. E., Emmons R. A., & Tsang J. A. (2002). The grateful disposition:A conceptual and empirical topography. Journal of Personality & Social Psychology, 82(1), 112-27. |

| Nelson J. A., Lucca-Freitas L. B., OBrien M., Calkins S. D., Leerkes E. M., & Marcovitch S. (2013). Preschool-aged childrens understanding of gratitude:Relations with emotion and mental state knowledge. British Journal of Developmental Psychology, 31, 42-56. DOI: 10.1111/j.2044-835X.2012.02077.x. |

| Paciello M., Fida R., Cerniglia L., Tramontano C., & Cole E. (2013). High cost helping scenario:The role of empathy, prosocial reasoning and moral disengagement on helping behavior. Personality & Individual Differences, 55(1), 3-7. |

| Prot S., Gentile D. A., Anderson C. A., Suzuki K., Swing E., & Lim K. M. (2014). Long-term relations among prosocial-media use, empathy, and prosocial behavior. Psychological Science, 25(2), 358-368. DOI: 10.1177/0956797613503854. |

| Vaish A., Carpenter M., & Tomasello M. (2010). Young children selectively avoid helping people with harmful intentions. Child Development, 81, 1661-1669. DOI: 10.1111/cdev.2010.81.issue-6. |

| Warneken F., & Tomasello M. (2006). Altruistic helping in human infants and young chimpanzees. Science, 311, 1301-1303. DOI: 10.1126/science.1121448. |

| Watkins P. C., Woodward K., Stone T., & Kolts R. L. (2003). Gratitude and happiness:Development of a measure of gratitude and relationships with subjective well-being. Social Behavior & Personality, 38(5), 814-827. |

| Williams A., O' Driscoll K., & Moore C. (2014). The influence of empathic concern on prosocial behavior in children. Frontiers in Psychology, 5(6), 425. |

| Wood A. M., Froh J. J., & Geraghty A. W. A. (2010). Gratitude and well-being:a review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 30(7), 890-905. DOI: 10.1016/j.cpr.2010.03.005. |

| 赫明清. (2015). 大班幼儿感恩教育存在的问题及对策. 学术研究, 31(2), 218-219. |

| 何安明, 惠秋平, 刘华山. (2014). 大学生感恩影响助人行为的情景剧本实验. 华东师范大学学报(教育科学版), 32(2), 74-80. DOI: 10.3969/j.issn.1000-5560.2014.02.011. |

| 李幼橞, 周坤. (2010). 同情心培养对幼儿典型亲社会行为影响的研究. 心理科学, 33(2), 341-345. |

| 蒲清平, 朱丽萍. (2012). 大学生"知恩图报"的心理反应特点. 心理科学, 35(5), 1185-1189. |

| 沈梅丽. (2015). 大班幼儿感恩教育存在的问题及对策. 基础教育研究, 27(8), 86-87. |

| 徐伟. (2015). 幼儿心理理论与道德判断的关系. 中国临床心理学杂志, 23(1), 67-70. |

| 姚秀娟, 张莉. (2015). 3-6岁幼儿助人行为观察研究. 幼儿教育, 5, 34-37. |

| 印云. (2016). 幼儿感恩意识的缺失与培养. 教师, 24, 17. |

| 翟冬雪, 鲁雅乔, 鲁忠义. (2016). 儿童道德概念垂直空间隐喻的认知发展. 心理科学, 39(5), 1171-1176. |

2018, Vol. 34

2018, Vol. 34