国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 李维佳, 胡清芬. 2018.

- LI Weijia, HU Qingfen. 2018.

- 空间再定向任务中心理表征的多样性——来自虚拟现实实验的证据

- The Variety of Position Representation in Reorientation: Evidence from Virtual Reality Experiment

- 心理发展与教育, 34(4): 385-394

- Psychological Development and Education, 34(4): 385-394.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2018.04.01

对于空间位置的表征与记忆是人类的一种重要认知能力。在远古时代,人类通过表征和记忆空间位置来识别家园和觅食地点等。在现代社会,对于空间位置的表征更是广泛存在于人们的通勤、购物、工作等日常生活中。然而,尽管人们在每一天的生活中都成功表征和记忆了多个空间位置,我们对于自己究竟如何完成这种操作却缺少清晰、外显的认识(Lourence & Huttenlocher, 2007),并且表现出相当程度的个体差异。

1.1 利用空间再定向任务研究空间位置表征形式为了揭示人类究竟如何表征和记忆空间位置,认知心理学家进行了大量的探索。自1986年以来,一种叫做“空间再定向”的任务被频繁使用于空间位置表征的研究中,研究者们认为这是一种能够为空间位置表征的具体策略提供证据的空间认知研究方法。空间再定向方法最早被应用于大鼠研究中(Cheng, 1986)。大鼠先在一个矩形的小空间中学习食物出现的位置,之后被放在暗盒中旋转后,再回到原来的空间寻找食物。可以看出,被动的旋转破坏了大鼠使用目标位置与自身之间的关系来寻找目标地点的可能,它们只能依靠环境中存在的线索来完成任务。这一研究结果发现,大鼠仅依靠矩形空间所提供的几何线索来表征目标地点,却不能使用颜色、图案等非几何线索。

研究者使用空间再定向方法在动物(例如大鼠、鸽子、恒河猴等)中进行了大量的实验(Cheng, 1986; Gray, Bloomfield, Ferrey, Spetch, & Sturdy, 2005; Pearce, Graham, Good, Jones, & McGregor, 2006),针对人类也进行了一些研究。使用人类被试的研究方法与动物研究类似,通常是将被试带入一个小型空间,将物品藏在空间中的一个目标地点,要求被试记住后,采用闭眼旋转的方式使被试失向,然后让被试睁开眼睛后寻找刚才被藏的物品。此类研究发现,儿童从一岁半就可以利用环境中的几何线索进行空间定位(Hermer & Spelke, 1994),之后在两岁左右开始初步利用非几何线索(Learmonth, Newcombe, & Huttenlocher, 2001)。

1.2 有关空间位置表征方式的不同观点那么,人类究竟是如何使用这些环境线索表征和记忆空间位置,从而完成空间再定向的?这是此领域中一直存在争论的一个问题。

在众多争论中,一些观点认为人类会形成对于环境的整体表征。在最初使用空间再定向方法研究人类空间位置表征的研究者眼中,人们在记忆目标位置时对身处的空间形成了一个类似于心理地图的整体表征,而再定向过程就是在这个整体的空间中恢复自身位置和朝向的过程(Hermer & Spelke, 1994, 1996; Lee & Spelke, 2010)。在当前有关空间再定向过程的两种主要理论——几何模块论和适应组合模型中,都暗含了形成整体空间表征的假设。几何模块论认为在空间再定向的过程中会使用周围环境的整体形状作为依据(Cheng, 1986;Lee & Spelke, 2010)。那么在这期间存在着一个默认的假设:被试在观察周围环境时,会自动地对环境的几何轮廓进行编码,产生对于空间几何形状的整体表征。适应组合模型中虽然没有强调几何线索的特殊性,但是也认为被试可以甚至优先使用显著可靠的几何线索,因此也暗含了被试可以表征整体几何形状的假设。

然而,另一些研究者则认为这种整体的空间表征并不是必须的。其中最有代表性的被称为视角匹配理论,也叫作图像匹配理论。该理论认为空间再定向是在图像表征的基础上,基于视觉匹配的系统进行的(Nardini, Thomas, Knowland, Braddick, & Atkinson, 2009)。简单而言,被试在编码环境中的目标位置时,会对目标地点拍下一个“快照”,即保存当前视网膜上的二维图像。在之后的再定向过程中,这个“快照”就会作为基准图像。被试不断移动自身位置,将目前视角中的景象与基准图像进行匹配,如果符合,则说明找到了目标地点。有研究者(Cheng, 2008; Sheynikhovich, Chavarriaga, Strösslin, Arleo, & Gerstner, 2009)认为,再定向就是基于这种单一的、模糊的二维视网膜快照表征的视觉匹配系统进行的,与在昆虫身上发现的一致(Cartwright & Collett 1982; Collett & Collett, 2002)。与其它理论不同,视角匹配理论因为模糊了二维图像和三维空间的界限,因此认为空间的几何形状对于再定向并没有特殊作用。

由此可以看出,视角匹配理论与前述整体表征观点的差异不仅在于其主张空间再定向是基于环境的局部二维特征来完成、并不需要形成整体的空间表征,还在于其高度强调视角的重要性,将空间再定向乃至空间定位过程看作是在完全自我中心的空间参考框架中进行、不断寻找自身位置与目标位置的合适空间关系的过程。在几何模块论和适应性组合模型中,研究者们都承认,由于失向后的被试需要到目标位置去寻找物体,他们在提取了记忆中的整体空间表征后,还需要提取自己的位置和这个环境的相对关系,从而推断自己和目标地点之间的关系,最终完成到目标位置寻找物体的任务(Lourenco, Huttenlocher, & Vasilyeva, 2005; Huttenlocher, Lourenco, & Vasilyeva, 2006; Hermer & Spelke, 1994, 1996; Lee & Spelke, 2010)。但在几何模块论和适应性组合模型中,这种以自我为中心的自我-目标地点关系都只在找物阶段是必要的,并且人们是首先将自己放入了一个整体的空间表征中,找到了自己在整体空间中的朝向(即再定向),然后才获得了自己与目标地点之间的空间关系。

1.3 行为分析为视角表征形式提供的证据针对表征视角是否独立的问题,有研究者从行为分析的角度提供了一些证据(Lourence & Huttenlocher, 2007),说明表征视角是独立的。他们指出,如果观察者对于空间线索的编码是依赖于视角的,那么这种基于本地的空间编码会受限于观察者的初始观察位置。在失向后,他们就必须搜索空间中的不同区域来寻找他们原本的视角。而如果观察者对环境的整体进行编码,形成了独立于视角的整体空间表征,那么无论失向后面向哪里,他们都可以从不同的视角推测出自己和环境的相对位置。针对这一思路的实证研究证据主要来自于对儿童找物阶段探索行为的记录和分析(Huttenlocher & Vasilyeva, 2003; Huttenlocher et al., 2006)。研究发现,在大多数的试次中,儿童失向之后是直接寻找物体,而不是先对环境进行搜索。在大多数情况下,无论失向后面朝的方向是什么,儿童都可以准确推断他们和正确位置的关系。这些结果说明儿童可以使用不依赖于视角的整体空间表征来判断目标位置。据此,研究者推论,儿童对其所处空间形成的是一个整体的、独立于视角的表征(Huttenlocher & Vasilyeva, 2003; Huttenlocher et al., 2006; Lourenco et al., 2005)。

然而,关于这一结论,仍然存在一些模糊之处。首先,在上述研究的少量试次中,儿童并没有直接去藏物点寻物,而是首先转动了身体或者转了头来观察空间。尽管使用这种方法进行寻物的试次远少于直接搜索的试次,但是这种情况的存在说明在一些时候,被试需要或者是希望先通过各种视角对空间进行观察后再寻物。也就是说,似乎并不是所有的情况下被试都会形成完全独立于视角的整体表征,在某些试次中,他们在观察空间时形成的表征是视角依赖的。

其次,在一项将失向后的被试带出空间寻找目标地点的研究中发现,虽然被试在空间外寻找目标地点时依然可以成功完成任务,但是如果他们无法复原记忆时的视角,成绩会受到影响(Lourenco et al., 2005)。这似乎暗示编码与提取阶段的视角匹配仍然是一个重要因素。

2 问题提出和假设综上所述,有关空间位置表征方式及空间再定向的内在机制问题,虽已经过多年的探讨,目前仍未得到清晰的答案。我们认为,这与之前研究普遍采用的方法有关。空间再定向任务在被广泛应用于空间认知的三十多年来,为探讨人类与动物空间表征中的线索使用问题发挥了重要的作用,得到了一系列有价值的结果。但是,这种范式以失向后的找物为主要任务形式,要求被试最终走向目标地点并找到藏物。在这一过程中,必然要包含“找到正确朝向——向那个方向走过去”的环节,而这个正确朝向,又恰恰是藏物时被试的朝向。因此,无论是被试最终的成绩还是其行为过程,都必然受到“恢复原来朝向”这一过程的影响,我们很难考察到被试在找物阶段之前所存储和使用的空间表征的特点。此外,空间再定向任务只能使用正确率作为被试表现的指标,且绝大多数实验中只采用少数几个试次。因此这种研究的因变量很可能不够敏感,并不足以去揭示与加工过程有关的现象。因此,在本研究中,我们采用了视角转换后的空间位置再认任务,使用虚拟现实技术向被试呈现空间刺激并完成视角转换。

在实验中,被试先置身于一个正方形房间中,充分探索空间并记忆一个目标位置。在达到了记忆标准后,被试的视角转换为俯视,他们需要在俯视原来的正方形房间时找到记忆的目标位置。在这一任务中,被试的找物视角被固定,他们不能灵活移动,也无法通过改变自身朝向来调整视角,只能通过心理旋转(mental rotation)或空间转换(spatial transformation)等方式来操作当前的或记忆中的空间表征,获得有利视角。由于完成心理旋转和空间转换的时间均与心理操作的程度(旋转角度、移动距离等)有关,因此被试的这种内部心理操作将在其完成任务的反应时中体现出来。即,在俯视条件下再认目标位置时,如果俯视空间采用不同方向对被试的正确率及反应时没有影响,即方向自变量的影响不显著,说明被试形成的表征是整体的且独立于视角的。如果当俯视空间采用不同方向时,被试的正确率和反应时有规律性变化(如,随心理旋转角度的增加而表现变差),说明被试采用了心理旋转等方式将所看到的空间模型旋转至与原有视角最接近的方向来寻找目标位置。而如果像视角匹配理论所认为的那样,被试只能依靠与记忆位置时形成的二维图像完全匹配的视角来找到目标位置,那么由于俯视视角在记忆阶段“置身于空间中”的情况下从未出现过并且视角相差很大,因此他将无法完成此任务,正确率很低。

与之前此领域的研究直接默认所有被试均采用同样的空间表征方式不同,我们猜想,被试在空间位置表征中可能有着不同的策略,因此在本研究中表现出的行为模式可能会具有相当程度的个体差异。大量有关空间认知能力的研究曾发现,人类的空间认知能力具有明显的个体差异和群体差异,甚至存在不同的空间认知风格(Siegel & White, 1975; Nori & Giusberti, 2006; Nori, Grandicelli, & Giusberti, 2006)。在与视角依赖有关的大空间导航研究中也发现,根据任务中的表现,被试可以分为三类,一类人可以形成独立于视角的空间表征,而另一部分人则完全无法在失去原有视角的情况下寻找地点,也有一部分被试的表现介于两者之间(Weisberg & Newcombe, 2016; Nazareth, Weisberg, Margulis, & Newcombe, 2018)。此外,如前所述,在对空间再定向的行为分析中,研究者也发现,被试的行为模式并不十分稳定。在大多数的试次中,被试并不频繁探索环境而是直接寻找物体,但在少量试次中,被试在寻找物体之前仍然需要转头或者旋转身体来观察周围的环境。那么,这究竟反应了不同被试采用了不同的表征方式,还是说明了每个被试在不同试次中会采用不同策略的群体性特点呢?在本研究中,我们先后要求被试记忆四个房间中的目标位置,并根据他们在同一房间中多个试次上的表现推断其表征此房间中目标位置的方式。如果同一被试在四个房间中的表征方式具有差异,且这种被试人数较多,则说明空间位置表征方式具有易变化的特点,并不是稳定的个人特质。

3 方法 3.1 被试大学生被试38名(男生5名,女生33名),平均年龄18.9岁。视力或矫正视力正常。其中4名女生因为不适应设备等问题未能完整完成实验。另有一名被试在进行实验的过程中,一个房间的程序出现了故障,因此该房间的数据被排除,其余三个房间的数据保留。每位被试在接受实验之后会得到10元报酬。

3.2 材料和仪器使用3Dmax软件创建虚拟实验环境,程序在Vizard 5(WorldViz, Santa Barbara, CA)软件中运行。采用Oculus DK2虚拟现实头盔呈现实验环境,屏幕分辨率为1080p。被试使用一个只有方向键的小键盘来进行反应。

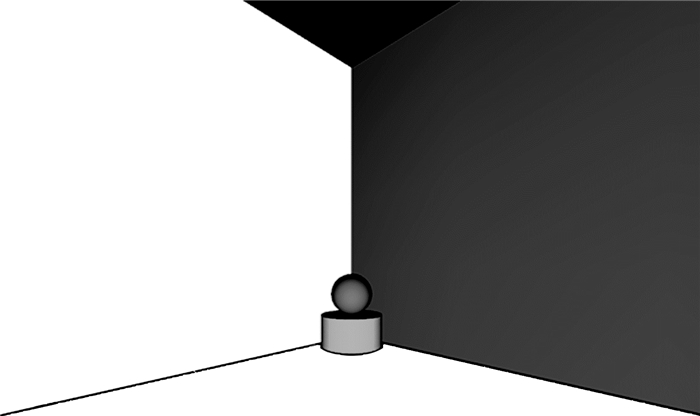

在实验中先后呈现4个正方形房间。房间的边长均为5米,高为3米,没有天花板。在每个房间中,有两面相对的墙是彩色的(在不同的房间中,颜色分别为红色和绿色、黄色和蓝色、橙色和紫色、粉色和青色),其它两面墙和地板均为白色。在房间的四个角各放着一个绿色的圆柱,其中一个圆柱体上有一个橙色的球。(实验环境俯视图见图 1)。

|

| 图 1 实验中使用的4个正方形房间。 注:星号为球的位置。 |

每名被试在一名主试的指导下,在虚拟现实实验室中进行实验。

3.3.1 反应练习阶段在正式实验开始之间,被试会首先接受反应训练,此时,被试坐在电脑前练习按键反应。在电脑屏幕上,上方、下方、左方、右方各有一个白色小球,分别对应着上下左右四个方向键。在每个试次中,会有一个白色小球变为红色,被试需要按下小键盘上相应的方向键,小球便会变回白色,500ms之后开始下一个试次。在这一阶段共有20个试次。20试次的练习中所有被试没有出现反应错误。

3.3.2 学习阶段正式实验由学习阶段和测试阶段组成。在正式实验中,被试佩戴虚拟现实头盔接受刺激并使用小键盘按键做出反应。

在学习阶段,被试会看到自己站在一个正方形房间的中央,房间四个角各有一个绿色的圆柱,其中一个圆柱上有一个橙色的球。被试的任务是记住球的位置。被试有1分钟的时间在房间内自由探索,1分钟之后,房间消失。当主试按下空格键时,房间会重新出现,此时,橙色球消失,且被试在房间中的朝向与之前不同,为随机的一个墙角。被试需要找出球所在的位置。被试的选择会得到反馈,如果选择错误,则再次学习并测试。在实验中,只有4名被试出现错误,且均在第二次学习后即选择正确。确认被试确实记住了球的位置之后,主试按空格键,房间再次消失,进入下一阶段。

|

| 图 2 学习阶段中被试看到的场景 |

测试阶段由8个试次组成。测试阶段指导语如下:“接下来你会以一个新的角度来看这个房间,球会隐藏起来,你需要用方向键来又快又准地指出刚刚球所在的位置。”在主试的指导下,被试调整为低头俯视的姿势。

在每个试次中,被试会以俯视视角看到刚刚学习的房间(如图 3所示),自身的视角和位置均无法变化。被试的任务是使用小键盘指出球的位置。例如,判断目标位置在上方的那个角,就按“上”键。在测试阶段,对被试的反应不再进行反馈。当被试按键后,房间消失,进入下一试次。每两个试次间有500ms的间隔。

|

| 图 3 测试阶段所看到的场景以及不同的试次类型(正确位置的不同方向) 注:星号标记的是正确位置,在实际实验中不存在。 |

研究主要采用单因素被试内设计。在每个房间中,测试刺激以四种不同方向出现,即正确位置分别在俯视视野的上方、下方、左方、右方(图 3)。每个试次重复两次,共8个试次,顺序随机。

每名被试都在四个房间中进行了学习和测试。四个房间的呈现顺序在不同被试间进行了平衡。但是,为了分析表征方式的稳定性,将每名被试在每个房间中的数据作为独立的个案进行数据分析并确定表征方式。之后,对每名被试在四个房间中的表征方式的相似性进行分析。

4 结果和分析 4.1 俯视视角下空间位置再认的正确率分布情况针对34名有效被试在4个房间中的表现(其中1名被试只在3个房间中获得了有效数据),分别计算每位被试在每个房间中8个试次的平均正确率,得到135个正确率数据。数据分布如图 4所示。

|

| 图 4 被试在单个房间中的平均正确率水平分布情况 |

从图 4中可以看出,被试在俯视视角的空间位置再认任务中表现较好,其中68人次在8个试次中全部回答正确,占总体一半(50.4%)。此外,数据呈明显负偏态分布,正确率较高的一端频次较高。正确率整体平均数为83.64%。

同时,正确率数据的离散程度和全距都较大,虽然正确率较低一端所占比例较小,但仍然存在少量数据,其中4人次(3%)在8个试次中无一回答正确。正确率标准差为25.07%。

同时考虑数据分布形态及本任务中随机选择正确的概率(25%),将135个平均正确率数据分为3组。其中正确率小于等于50%的为低正确率组(16人次,占11.85%),正确率在50%和100%之间的为高正确率组(51人次,占37.78%),正确率为100%的为全对组(68人次,占50.37%)。

4.2 俯视视角下空间位置再认的方向效应每名被试在每个房间中进行了8个试次的测试,其中正确位置在上、下、左、右四个位置各两次。计算每名被试在每个房间中这四个位置上反应的平均正确率和反应时,作为下面分析的因变量。

由于每位被试共接受了四个房间的测试,首先考察房间顺序是否产生了显著影响。以房间顺序和正确位置方向为自变量的方差分析结果发现,顺序对正确率的影响不显著,F (3,131)=0.355,p=0.786,ηp2=0.01,对反应时的影响显著,F (3, 105)= 5.715,p < 0.05, ,ηp2=0.140。但是,反应时和正确位置方向的交互作用不显著,F (9, 315)= 0.77,p=0.644,ηp2=0.02。因此,可以认为顺序只是产生了一定程度的练习效应,使得被试的按键反应越来越迅速,但并没有对其反应模式产生影响。因此,在随后的分析中,不再考虑这一因素的作用。

(1) 正确率

按照上述分组,各组在四种正确位置的不同方向上的平均正确率和标准差见表 1。以正确位置的不同方向为被试内变量,组别为被试间变量,进行4×3混合设计方差分析。结果表明,不同方向的主效应显著,F (3, 396)= 3.57,p=0.01,ηp2=0.03。方向与组别之间的交互作用也达到了显著水平,F (6, 396)= 4.16,p < 0.001,ηp2=0.06(见图 5)。简单效应检验的结果表明,在低正确率组中,方向的作用不显著,F (3, 45)= 0.07,p=0.97;在高正确率组中,方向的作用显著,F (3, 150)= 7.77,p < 0.001,ηp2=0.13;全对组在四个方向上的正确率均为1,不必再做分析。对高正确率组在四个方向上的正确率平均数进行多重比较,结果表明,方向在上和在左时的正确率显著高于方向在下时,p < 0.01,方向在上时的正确率显著高于在右时,p < 0.05。高正确率组的数据模式近似于心理旋转,当目标在上时正确率较高,目标在下时正确率较低。低正确率在各方向的正确率都较低,这说明被试此时无法完成任务。

| 上 | 左 | 右 | 下 | |

| 低正确率组 | 28.13(40.70) | 25.00(36.51) | 21.88(31.46) | 25.00(40.82) |

| 高正确率组 | 92.18(18.36) | 85.56(23.01) | 77.45(28.83) | 65.69(35.34) |

| 全对组 | 100(0) | 100(0) | 100(0) | 100(0) |

|

| 图 5 各组在不同方向下的平均正确率 |

(2) 反应时

由于低正确率组的正确率过低,不足50%,16组数据中只有1组没有缺失值,因此反应时分析中不再包含低正确率组。只分析高正确率组和全对组的反应时,删除四个标准差以外的反应时并排除有缺失值的数据后,高正确率组剩余41组数据,全对组剩余68组数据。

各组在四种不同方向上的反应时平均数见图 6。对高正确率组在不同方向的反应时做单因素重复测量方差分析。结果表明,不同方向的主效应边缘显著,F (3, 120)= 2.432,p=0.068,ηp2=0.06,LSD事后检验结果可得,方向在上和方向在下的反应时差异显著,p < 0.05。对全对组在不同试次类型的反应时做单因素重复测量方差分析。结果表明,不同方向的主效应不显著,F (3, 201)= 2.04,p=0.11,ηp2=0.03。

|

| 图 6 各组在不同方向下的平均反应时 |

高正确组的反应时和正确率的模式一样,也呈现出了类似心理旋转的效应,当目标在上时反应时较低,目标在下时正确率较高。全对组在各个方向上的反应时都很低,在各个方向上都能又快又好地做出反应。

综合反应时和正确率的结果来看,低正确率组在各方向上的正确率都很低,没有显著差异,说明他们在当前房间的学习中没有形成对空间的整体表征,在新的视角下无法判断目标位置,因此,低正确率组的被试采用的是视角匹配的方式。高正确组在目标位置在上时,正确率很高而反应时较短,而目标位置在下时,正确率较低且反应时较高,这种类似心理旋转的效应说明他们形成的是方向依赖的表征,而较高的正确率说明他们可以初步表征整体空间。高正确率组在各个方向上都表现又快又好,这说明他们不需要进行心理旋转等操作,形成的是整体的、独立于视角的心理表征。

4.3 空间位置再认模式的稳定性在再认模式稳定性分析中,关注同一名被试在不同房间中的表现。将每名被试在4个房间中因平均正确率而被分到的组别进行分析,发现34名有效被试所产生的分布模式涵盖所有的可能。

从表 2中可以看出,虽然被试在4个房间中完成同样任务,但他们的表现并不稳定。首先,在34名被试中只有9人在4个房间中的表现处于同一水平,被分到了同样的组中。其次,虽然从分开每个房间来看的情况下,本研究中的被试表现整体较好,在同一房间中全对的情况占一半以上的人次,但当重新关注同一被试的表现时,发现只有5名被试在4个房间中全部做对。再次,34名被试中有28人在某一房间中达到过全对水平,但其中绝大多数在另外的房间中出现错误(被分入高正确率组,19人)甚至错误很多(被分入低正确率组,4人)。

| 被试在单个房间的正确率所处的组别 | 该类型的被试数 | |||

| 全对 | 高正确率 | 低正确率 | ||

| 在不同房间中正确率表现一致 | √ | 2 | ||

| √ | 2 | |||

| √ | 5 | |||

| √ | √ | 19 | ||

| 在不同房间中正确率表现不同 | √ | √ | 2 | |

| √ | √ | 2 | ||

| √ | √ | √ | 19 | |

| 注:打勾代表被试在某房间的正确率属于这一组别,没打勾代表没有属于本组别的正确率。 | ||||

本研究采用虚拟现实技术,使被试在简单的虚拟空间中完成再定向任务后进行视角转换,继而要求被试在转换后的俯视视角下再认目标位置。对每个被试在不同空间中的反应进行分析后发现,这种空间位置记忆的准确性和表征模式不仅具有个体差异,而且在每个被试身上也存在明显的不稳定性。因此,笼统地去讨论空间再定向中位置表征的方式是不合理的,难以揭示其真实规律。

5.1 空间位置表征的不稳定性与过去研究不同,本研究并未将全体被试所做出的反应进行平均、使用整体平均数的模式来推断空间位置表征方式,而是分别考察了每个被试在每个房间中的反应,并根据其正确率将被试的反应分为低正确率、高正确率和全对三个组,分别分析其反应模式。

从分组后的结果中,可以清晰地看出空间位置表征的不稳定性。首先,反应正确率的全距范围很大。虽然被试在整体上表现良好,在某一个房间中全部回答正确的人次占总体的一半且正确率较高一端的频次较高,但正确率数据分布较为广泛,覆盖了8个试次的平均正确率可能出现的所有情况,并包含少量正确率极低的数据。这说明这种正确率数据确实存在较大变异,值得针对不同情况分别分析。其次,在分组之后,每组之间的差异并不是简单的正确率和反应时平均数之间的数量差别,而是清晰地呈现出了模式性差异。如高正确率组在正确率和反应时上都表现出方向效应,而全对组和低正确率组则在记忆不同正确位置时表现基本一致。这种模式差异说明正确率和反应时上的变异不是完全由随机误差所导致,而是反应了不同被试或不同情况下的表征方式的差异。再次,我们发现,正确率和反应时的这种模式差异并非只在不同被试间存在。按照现在的分组标准,绝大多数被试在不同房间中的反应被分在了不同的组里。这说明本研究所分析的空间位置表征能力具有较强的不稳定性,即使是同一被试,在不同时间也会采用不同的表征方式。并且绝大多数被试是能够完成本研究所采用的空间位置表征任务的(只有2人始终处于低正确率组),但他们常常会因为某种原因而影响表现。

需要说明的是,本研究采用的是一种较为粗略的分组方法,按照每个被试在每个房间中的平均正确率直接划分了组别。实际上,我们不能保证同一组中的被试一定采用了同样的空间位置表征方式,甚至不能保证他们具有同样的反应模式。但从组别的划分结果来看,不同组之间反应模式的差别比较明显。说明这种分组是有必要的,也是相对比较合理的,被划分到同一组中的数据模式比较类似。

5.2 共存的几种空间位置表征方式将被试的反应按照正确率分为低正确率、高正确率和全对三组后,分别分析每组的反应模式,发现了不同的结果。

在大约11.85%(16人次)的试次中,被试在同一房间的8次测试中正确率没有高于50%,并且无论正确位置在哪个位置,被试的正确率都较低,各位置之间没有显著差异。也就是说,被试在当前这个房间的学习中没能获得空间的整体表征。需要注意的是,这些被试均成功通过了学习阶段的测试,即采用身处房间中的平视视角时,可以顺利完成再定向后的找物任务。而他们在随后的俯视视角测试中却表现很差。这种表现模式与视角匹配理论(Nardini et al., 2009)所主张的再定向过程相一致。被试在记忆空间位置时,只是对目标地点拍下了一个“快照”并保存了当前视网膜上的二维图像。当他们在身处房间中并可以移动身体、调整视角时,通过寻找与已保存图像相一致的视角,成功找到了目标位置。而在采用从未经历过的俯视视角时,由于无法调整身体位置,无法找到和原来一致的视角,因此无法判断哪一个才是目标位置。也就是说,当被试在各个方向上的正确率都很低时,说明他们无法完成平视视角学习俯视视角测试的任务,他们在新的视角下无法判断目标位置,这说明他们采用的是视角匹配的方式。

在大约37.78%(51人次)的试次中,被试在一个房间的8个试次中正确率在50%~100%之间,具有较高的正确率。这时,他们的正确率和反应时随目标位置的变化产生了差异,并且正确率和反应时的变化趋势一致。当正确位置在上时,正确率更高、反应时更低;当正确位置在下时,正确率更低,反应时更高;而正确位置在中间(左边和右边)时,被试的正确率和反应时居中。这种数据趋势与心理旋转的数据模式一致,说明被试在选择正确位置时可能进行了一种类似心理旋转的操作。首先,较高的正确率说明这时被试确实形成了可以进行内部操作的空间表征,不再需要基于视角的图像匹配来确定目标位置。但是,他们所形成的这种空间表征仍具有很强的方向依赖性,是将目标位置放在最上方的。也就是说,他们是形成了一种类似“面对目标位置飞起来向下看”的俯视视角表征。因此,当正确位置不在上方时,他们需要旋转自己或者视野中的房间俯视图,使得现在看到的房间图像与目标表征匹配,来确定目标位置。这时被试的表征主要是围绕目标位置这一部分空间的,但对整体空间也有初步加工,因此可以完成转换视角再认及整体空间旋转的操作。

在大约50.37%的试次中,被试在一个房间的8个试次中正确率是100%。有趣的是,这时,被试的反应时是三组中最低的,且当目标位置在上、下、左、右时的反应时没有差异。这种不因目标的具体位置而变化的表现说明被试形成的是整体的、独立于视角的心理表征。无论从何种视角观察房间,被试都可以根据目标位置与整体空间的关系找到正确位置,并不需要进行心理旋转等操作,也不需要当前视角与学习视角的匹配。

通过对每个被试在每个房间中的正确率分组并分别分析其在各个目标位置上的正确率和反应时模式,我们得到了之前研究没有得到过的结果。每组中的表现模式呈现出了明显彼此不同的特征,且正确率与反应时模式一致。这有力地说明了之前研究中将所有被试的表现整合在一起进行平均后考虑模式特点的处理方法很可能遗漏了大量有价值的信息,研究中那些占据相对多数的数据模式错误地被作为一致的群体特点来解释。因此,无论是认为空间再定向依靠整体的空间表征记忆来完成的几何模块论(Hermer & Spelke, 1994)和适应性组合模型(Lee & Spelke, 2010),还是认为仅仅依靠单一的、局部的视角匹配即可成功完成空间再定向的视角匹配理论(Nardini et al., 2009),都没有揭示空间再定向过程中具体认知加工过程的真实特点。它们所获得的不同方向的支持性证据,也很可能是由于人们在空间再定向中所采用的加工过程的这种多样性和不稳定性造成的。

需要指出的是,在我们的研究中,并没有提前告知被试将会采用俯视视角进行位置再认,而是在学习阶段采用了传统空间再定向任务中的典型操作。因此,被试在俯视视角的测试中表现出的特点真实反映了他们在之前的空间再定向过程中所形成的空间表征模式。从结果看来,在较少数的情况下,他们使用视角匹配的方式完成空间再定向;在较多情况下,他们基本形成了整体空间表征,但对视角有部分的依赖性;在更多情况下,他们形成了相当完善的整体空间表征,对目标位置的再认是独立于视角的。本研究中的被试是年轻的大学生,在整体人群中可能属于空间能力较高的样本。因此,这种空间再定向的完成方式在其它人群中可能会有不同的比例构成。

那么,为什么不同个体会采用不同的空间表征方式?同一个体在不同时候又会表现出不稳定性呢?有研究指出(Weisberg & Newcombe, 2016),由于进化的原因,人先天的空间能力就有所不同。此外,在当今社会,准确记忆空间位置不再是生存必备能力,人们拥有了大量的工具(例如GPS)帮助他们定位和导航。因此可以推断,不同人由于成长环境和日常经验的差别,练习和使用各种空间表征方式的机会差异较大。这种经验差异与先天的个体差异相结合,造成了人群中空间表征方式的多样性。同时,儿童研究也表明(Nazareth et al., 2018),儿童在12岁之前很难将学习过的不同道路整合在一起,这说明,高正确率的、精准的空间整体表征是一种较难的能力。虽然人们普遍具有形成独立视角的空间整体表征能力,也由于具体情境下的环境压力或认知资源限制,可能会选择使用更加简单的策略。因此,同一个体在不同情境下也会选择使用不同的空间表征方式。

5.3 对未来研究的展望(1) 以更加客观准确的方式确定空间再定向中的位置表征方式

本研究主要通过被试在一个房间中多个试次上的平均正确率来进行分组。虽然分组的效果很好,清晰表现出了三种不同的数据模式,并与三种空间表征方式对应良好,但需要承认的是,这种分组依然缺乏有力的客观标准,并且也无法保证被分到同一组中的数据都属于同一类型。因此,在未来的研究中,可以尝试使用更有效的统计方法或行为分析方法,为空间表征方式的确定建立标准。这种客观、统一标准的确定将为进一步考察个体差异和稳定性等问题奠定有力的基础。

(2) 探索影响空间位置表征方式的被试变量和环境变量

如前所述,本研究中的被试是年轻的大学生,所得到的结果虽然可以为空间位置表征的多样性和不稳定性提供有力的证据,但这种多样的表征方式的比例分布却很可能在不同的人群中存在较大差异。因此,有必要在更广泛的人群中对此问题进行进一步的考察,探索性别、年龄、受教育水平、生活经验、空间认知风格乃至空间认知能力等被试变量对于空间位置表征方式的影响,从而找到这种表征方式形成的途径和关键影响因素。

此外,我们也预期,这种空间位置表征方式可能受到环境变量的较大影响。实验中所采用的测试空间的难度和所涉及的空间线索等,都会影响人们对其进行表征的方式。在之前此领域的研究中所发现的不一致结果,也很可能是因为各项研究所采用的测试空间有差异而导致的。因此,细致考察测试空间特点对人们空间位置表征方式的影响,也将是未来研究的一个重要方向。

| Cartwright B.A., & Collett T.S. (1982). How honey bees use landmarks to guide their return to a food source. Nature, 295, 560-564. DOI: 10.1038/295560a0. |

| Cheng K. (1986). A purely geometric module in the rat's spatial representation. Cognition, 23, 149-178. DOI: 10.1016/0010-0277(86)90041-7. |

| Cheng K. (2008). Whither geometry? Troubles of the geometric module. Trends in cognitive sciences, 12, 355-361. DOI: 10.1016/j.tics.2008.06.004. |

| Collett T. S., & Collett M. (2002). Memory use in insect visual navigation. Nature reviews. Neuroscience, 3, 542. DOI: 10.1038/nrn872. |

| Gray E. R., Bloomfield L. L., Ferrey A., Spetch M. L., & Sturdy C. B. (2005). Spatial encoding in mountain chickadees:Features overshadow geometry. Biology Letters, 1, 314-317. DOI: 10.1098/rsbl.2005.0347. |

| Hermer L., & Spelke E. (1994). A geometric process for spatial reorientation in young children. Nature, 370, 57-59. DOI: 10.1038/370057a0. |

| Hermer L., & Spelke E. (1996). Modularity and development:A case of spatial reorientation. Cognition, 61, 195-232. DOI: 10.1016/S0010-0277(96)00714-7. |

| Huttenlocher J., & Vasilyeva M. (2003). How toddlers represent enclosed spaces. Cognitive Science, 27, 749-766. DOI: 10.1207/s15516709cog2705_3. |

| Huttenlocher, J., Lourenco, S. F., & Vasilyeva, M. (2006). Perspectives on spatial development. In L. B. Smith, M. Gasser, & K. Mix (Eds. ). The spatial foundations of cognition and language. Oxford University Press, New York. |

| Learmonth A. E., Newcombe N. S., & Huttenlocher J. (2001). Toddlers' use of metric information and landmarks to reorient. Journal of experimental child psychology, 80, 225-244. DOI: 10.1006/jecp.2001.2635. |

| Lee S. A., & Spelke E. S. (2010). A modular geometric mechanism for reorientation in children. Cognitive psychology, 61, 152-176. DOI: 10.1016/j.cogpsych.2010.04.002. |

| Lourenco S. F., & Huttenlocher J. (2007). Using geometry to specify location:Implications for spatial coding in children and nonhuman animals. Psychological Research, 71, 252-264. DOI: 10.1007/s00426-006-0081-3. |

| Lourenco S. F., Huttenlocher J., & Vasilyeva M. (2005). Toddlers' representations of space:The role of viewer perspective. Psychological Science, 16, 255-259. DOI: 10.1111/j.0956-7976.2005.01524.x. |

| Nardini M., Thomas R. L., Knowland V. C., Braddick O. J., & Atkinson J. (2009). A viewpoint-independent process for spatial reorientation. Cognition, 112, 241-248. DOI: 10.1016/j.cognition.2009.05.003. |

| Nazareth A., Weisberg S. M., Margulis K., & Newcombe N. S. (2018). Charting the development of cognitive mapping. Journal of Experimental Child Psychology, 170, 86-106. DOI: 10.1016/j.jecp.2018.01.009. |

| Nori R., & Giusberti F. (2006). Predicting cognitive styles from spatial abilities. The American journal of psychology, 119, 67-86. DOI: 10.2307/20445319. |

| Nori R., Grandicelli S., & Giusberti F. (2006). Alignment effect:Primary-secondary learning and cognitive styles. Perception-London, 35, 1233-1249. DOI: 10.1068/p5351. |

| Pearce J. M., Graham M., Good M. A., Jones P. M., & McGregor A. (2006). Potentiation, overshadowing, and blocking of spatial learning based on the shape of the environment. Journal of Experimental Psychology:Animal Behavior Processes, 32, 201-214. DOI: 10.1037/0097-7403.32.3.201. |

| Sheynikhovich D., Chavarriaga R., Strösslin T., Arleo A., & Gerstner W. (2009). Is there a geometric module for spatial orientation? Insights from a rodent navigation model. Psychological review, 116, 540. DOI: 10.1037/a0016170. |

| Siegel A. W., & White S. H. (1975). The development of spatial representations of large-scale environments. Advances in child development and behavior, 10, 9-55. DOI: 10.1016/S0065-2407(08)60007-5. |

| Weisberg S. M., & Newcombe N. S. (2016). How do (some) people make a cognitive map? Routes, places, and working memory. Journal of Experimental Psychology:Learning, Memory, and Cognition, 42, 768. DOI: 10.1037/xlm0000200. |

2018, Vol. 34

2018, Vol. 34