国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 宗正, 刘伟臻, 董杰, 司继伟. 2018.

- ZONG Zheng, LIU Weizhen, DONG Jie, SI Jiwei. 2018.

- 情绪、职业数量对不同职业生涯延迟满足大学生职业决策过程的影响

- Effects of Emotions and Occupation Quantity on Career Decision-making Process for College Students with Different Career Delay of Gratification

- 心理发展与教育, 34(2): 155-163

- Psychological Development and Education, 34(2): 155-163.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2018.02.04

随着大学毕业生不断增加,就业压力不断加大。导致就业难的因素不仅有外部愈发激烈的竞争环境,还有大学生自身对职业的认识与选择这一内部方面,即职业决策。职业决策为决策者对自身情况和职业信息进行考虑,从自身的需要和社会期望出发,最终做出职业选择的相关认知过程和行为(Jepsen & Dilley, 1974)。在经济结构调整的时期,个体的生涯规划更加动态化、职业流动更多,可能会面临更频繁的职业决策(陈世平, 张艳, 2009)。然而,大学生在选择职业时往往不能从长期生涯的角度考虑,职业生涯意识淡薄、规划盲目且短视倾向明显(赵永春, 2008)。这些问题可能会对大学生职业决策过程产生负面影响。以往职业决策研究多分为两类,一类将职业决策看成一种普通的决策任务,从认知或信息加工的角度考虑,探讨情绪、时间限制、拖延等因素的影响(梅敏君, 王大伟, 2009; 沈琼, 2011; 江丽, 2014);另一类从职业决策的特殊性出发,由于职业选择涉及到个人能力和兴趣,因此职业决策还受成就动机、自我效能感和职业价值观等因素影响(王沛, 杨金花, 2006; 赵婷, 2010; 郝伟, 2013)。尽管后者强调了职业决策的独特性,但大部分研究还只是把职业决策作为一种短时静态的决策任务,然而,个体在职业决策时还会考虑自身关于未来的发展规划(赵永春, 2008),职业目标规划的差异可能会影响决策时对职业信息的搜索和选择。由于职业规划“短视”的个体往往局限于一些即时满足的目标,忽略对长远目标的考虑,本研究引入职业生涯延迟满足概念,反映个体放弃即时满足机会而追求长远发展的倾向,从生涯规划角度探讨职业生涯延迟满足对个体职业决策过程的影响。

职业延迟满足指人们为更好完成工作任务、实现职业目标的长远结果,而甘愿放弃一些无利于当前工作完成或发展的即时满足机会(如休息、娱乐等)的自我调控能力,包含具体工作情景中的工作延迟满足和针对长期职业目标的职业生涯延迟满足(刘晓燕, 郝春东, 陈健芷, 崔洪弟, 2007)。国外学者对与工作相关的延迟满足进行了类似界定,表现为个体在工作方面放弃即时满足的短期目标,选择延迟满足的长期目标(Tobin & Graziano, 2010)。当前就业环境复杂,个体常面临短期可获得的工作机会与长久职业发展目标之间的抉择,是否需要放弃即时满足机会而追求长远发展,这与延迟满足紧密相关。职业生涯延迟满足概念,可以反映出个体对未来职业生涯的倾向,借此探究生涯规划的“短视”可能对职业决策过程产生的影响。具体来讲,职业决策与个体的内在目标存在密切联系(Dik, Sargent, & Steger, 2008)。不同职业生涯延迟满足个体的职业规划可能存在差异,而长远的职业目标可能存在更多的风险和不确定性,需要个体在决策中更全面地搜索信息(杜秀芳, 王欣, 2013)。研究发现,职业生涯缺乏计划性的大学生在职业信息搜索时采用的方案不够合理或全面(Greenbank & Hepworth, 2008)。且低延迟满足个体的注意力管理能力较低,难以克制即时满足冲动(Renn, Allen, Fedor, & Davis, 2005),在职业决策过程中可能更易基于少数信息做出决定,而不对信息进行广泛搜索。Gati和Asher(2001)提出,职业决策是为了找到与个体偏好和能力相适合的职业,由于认知能力和信息资源有限,个体仅会考虑重要的职业信息,做出相对满意的决策。这说明在实际决策前,个体对不同信息的侧重以及偏好就已经产生,并可能对信息搜索产生影响。结合上述研究,本研究推断低职业生涯延迟满足个体更容易被即时满足的工作条件所诱惑,在信息搜索相对狭隘的情况下完成职业决策。

职业决策在强调其特殊性,考虑职业生涯延迟满足这一影响因素的同时,也需注意其作为一种决策任务,受到个体心理状态和任务条件的影响。研究发现,情绪与职业数量对个体职业决策过程有显著影响(梅敏君, 王大伟, 2009),且情绪与延迟满足存在密切联系(Casey et al., 2011; Shimoni, Asbe, Eyal, & Berger, 2016)。对三者综合考虑,一方面可更好地揭示不同职业生涯延迟满足个体在实际情境中的职业决策过程;另一方面,通过探究情绪和职业数量在职业决策过程中与职业生涯延迟满足的交互作用,有助于发现改善低职业生涯延迟满足个体职业决策过程的方法。

情绪是影响决策的重要因素,不同的情绪会对决策产生不同的驱动作用(Lerner, Li, Valdesolo, & Kassam, 2015)。情绪作为信息加工的线索会直接影响个体判断(Clore & Schwarz, 1994),且抑制情感的输入会使决策质量受到很大影响(Wilson & Schooler, 1991)。在职业决策方面,不同情绪状态会对职业决策过程中的信息加工方式产生影响,诱发积极情绪的被试会进行更广泛的职业信息搜索(于泳红, 2004; 于艳, 王阿妹, 胡冬梅, 司继伟, 2016)。还有研究发现情绪智力与大学生的职业决策存在密切联系(Brown, George-Curran, & Smith, 2003; Afzal, Attam, & Shujja, 2013)。情绪不仅对职业决策过程存在影响,个体在不同的情绪下的延迟满足也存在差异。有关情绪类型的研究发现,个体在诱发积极情绪时相比诱发消极情绪表现出更高的延迟满足得分(许美林, 2016; 幸银盈, 胡兴旺, 2013)。这些研究进一步说明情绪可能影响不同职业生涯延迟满足学生的职业决策过程,积极情绪可能有助于低职业生涯延迟满足个体在职业决策过程中进行更多广泛的信息搜索。并且大学生在临近毕业的阶段,经常处于情绪化状态,其职业决策过程难以摆脱情绪的影响。

此外,在职业决策过程中个体可能会面临不同的数量的待选职业,并对这些职业的信息进行搜索、加工和决策。不同的职业数量会影响个体在职业决策过程中的信息搜索模式和搜索深度,并且不同职业数量与情绪存在交互作用(梅敏君, 王大伟, 2009; 于泳红, 2004)。在高职业数量的条件下,被试需要考虑的信息增多,但由于认知资源有限导致对信息的搜索不会一味增多。不同职业生涯延迟满足个体在信息搜索时表现出的差异有可能受到情绪类型以及决策任务中职业数量的影响。为在实验中模拟职业决策任务并探究职业数量对职业决策过程可能的影响,本研究采用信息板技术记录和分析被试的职业决策过程。信息板技术最早由Payne(1976)运用到实验中,信息板以m×n矩阵向被试呈现一个结构化的信息矩阵,该矩阵由m个备择选项和n个属性选项组成,被试通过搜索和比较选项里的信息做出决策。信息板技术已在职业决策过程研究中得到大量应用(杜秀芳, 王欣, 2013; 冷静等, 2017; 梅敏君, 王大伟, 2009; 于艳等, 2016),并且相关研究表明采用信息板探讨职业决策过程时选项数量会产生一定的影响(刘永芳, 张娜, 王怀勇, 2010)。根据梅敏君等(2009)的研究,在诱发情绪条件下,4和8作为职业数量的水平具有显著区分性。因此,本研究拟采用4和8两种职业数量水平,探讨职业数量对职业决策的可能影响。

综上,当前职业决策过程研究较少考虑不同职业生涯规划倾向的个体在决策过程中可能存在的差异。本研究通过探究职业生涯延迟满足对职业决策过程可能的影响,分析大学生职业生涯规划方面的短视可能对其职业决策产生的负面影响。本研究拟采用信息板技术,从搜索深度和搜索模式两个方面考察情绪与职业数量对不同职业生涯延迟满足个体职业决策过程的影响,并提出以下假设:(1)职业生涯延迟满足倾向对职业决策过程影响显著,高延迟满足被试表现出更高的搜索深度和更基于选项的搜索模式;(2)职业生涯延迟满足分别与情绪和职业数量存在显著的交互作用,高、低延迟满足组被试在不同情绪或不同职业数量下的职业决策过程都存在显著差异;(3)职业数量、情绪与职业延迟满足倾向之间的交互作用显著,正性情绪及低职业数量有助于不同职业延迟满足倾向个体更好地进行职业决策。

2 方法 2.1 被试选取某大学268名大三学生,填写职业延迟满足问卷,剔除无效数据11份,获得有效数据257份。将职业生涯延迟满足得分进行排序,选择得分在前15%的为高延迟满足组,得分在后15%的为低延迟满足组。在后续行为实验中剔除流失的被试12人,共计有效人数80人(男37人,平均年龄21.22 ± 0.75岁;女43人,平均年龄20.98 ± 0.60岁)。两组各40人(高延迟满足组均分6.48 ± 0.33;低延迟满足组均分3.59 ± 0.62),独立样本t检验显示高、低延迟满足组的均分差异显著,t(78)=25.823,p < 0.001,即分组有效。

2.2 实验设计采用2(职业延迟满足倾向:高延迟;低延迟)× 2(情绪:正性;负性)× 2(职业数量:4项;8项)三因素混合实验设计。其中职业延迟满足、情绪为被试间变量,职业数量为被试内变量;信息搜索深度、搜索模式为因变量。据已有研究,搜索深度和搜索模式可以很好的代表个体在职业决策过程中信息搜索的表现(杜秀芳, 王欣, 2013; 冷静等, 2017; 于泳红, 2004)。搜索深度(depth of search,DS)指被试搜索的信息单元数占整个信息板中所有单元数的比例。DS=搜索单元数/所有单元数。而搜索模式(pattern of search,PS)指个体倾向于在同一选项的单元间搜索还是在同一属性的单元间搜索,PS=(属性间转换次数-属性内转换次数)/(属性间转换次数+属性内转换次数)。PS为正值说明决策者以选项为基础进行搜索,为负值说明决策者以属性为基础进行搜索(梅敏君, 王大伟, 2009; 张树凤, 2016)。

2.3 实验材料 2.3.1 职业延迟满足问卷采用刘晓燕等(2007)编制的职业延迟满足问卷,包含工作延迟满足和职业生涯延迟满足两个维度,工作延迟满足指为了保证当前工作的质量而延迟满足,如“我经常为了更好的完成工作而加班”。职业生涯延迟指个体为了追求将来更高的职业生涯目标而延迟满足,如“为了升到一个较高的职位,任劳任怨等上几年也值得”。问卷有8个项目,采用7点评分,1~7表示从非常不符合到非常符合。本研究选择职业生涯延迟满足维度4个题目的均分表示个体职业生涯延迟满足倾向,研究中问卷的内部一致性α系数为0.76。

2.3.2 情绪诱发材料两部影视片段:诱发正性情绪的视频片段取自《唐伯虎点秋香》中唐伯虎扮惨混入华府以及表演搞笑打击乐的部分,时间约12分钟;诱发负性情绪的视频片段取自《暖春》中姨娘欺负小花以及爷爷淋雨昏迷的部分,时间约为12分钟。根据已有研究检验,两种电影片段均能较好诱发被试的情绪(毕玉芳, 2006)。两段视频均为MP4格式。

2.3.3 情绪自评量表采用Watson, Clark和Tellegen(1988)编制、后经张卫东等(2004)修订的积极情感消极情感量表(Positive Affect and Negative Affect Scale, PANAS)中文版来测量情绪诱发的效果。该量表由20个描述情绪的形容词组成,正性情绪和负性情绪两个分量表各10个情绪描述词,被试需对某一段时间体验的情绪进行5点评分。“1”表示情绪非常轻微或没有,“5”表示情绪极为强烈。本研究中该问卷的内部一致性α系数为0.69。

2.3.4 职业决策过程的实验程序采用信息板技术,模拟职业决策任务(Ferrari & Dovidio, 2001; Iyengar & Lepper, 2000)。信息板是由4或8个备选职业选项(列)和8个职业属性选项(行)组成的信息矩阵,所用职业属性为已有研究常用且被证明对大学生择业较为重要的属性(刘永芳, 张娜, 王怀勇, 2010; 张树凤, 2016),属性值以随机函数随机呈现。每种职业属性有6个不同水平,示例详见表 1。被试通过点击单元格查看相关属性值,点击前不可见,且点击下一个单元格时前面的内容被隐藏。被试最终从4或8个备选选项中选择一种职业完成职业决策任务。第1次为练习,后6次是正式实验。

| 兴趣 | 收入 | 单位所在地 | 深造机会 | 人际关系 | 社会地位 | 稳定性 | 晋升机会 | |

| 职业一 | 非常符合 | 非常高 | 沿海大城市 | 非常多 | 非常和谐 | 非常高 | 非常高 | 非常多 |

| 职业二 | 较符合 | 较高 | 沿海中小城市 | 较多 | 较和谐 | 较高 | 较高 | 较多 |

| 职业三 | 符合 | 高 | 内地大城市 | 多 | 和谐 | 高 | 高 | 多 |

| 职业四 | 不符合 | 低 | 内地中小城市 | 少 | 不和谐 | 低 | 低 | 少 |

| 职业五 | 较不符合 | 较低 | 西部大城市 | 较少 | 较不和谐 | 较低 | 较低 | 较少 |

| 职业六 | 非常不符合 | 非常低 | 西部偏远中小城市 | 非常少 | 非常不和谐 | 非常低 | 非常低 | 非常少 |

| 职业七 | 符合 | 高 | 沿海大城市 | 多 | 和谐 | 高 | 高 | 多 |

| 职业八 | 不符合 | 低 | 内地大城市 | 少 | 不和谐 | 低 | 低 | 少 |

先对职业生涯满足延迟分数进行排序,选取职业延迟满足得分在前15%的个体作为高延迟组、后15%的个体为低延迟组。通过系统抽样,将职业延迟满足得分排序序号为单数被试分入正性情绪组,而序号为偶数的被试分入负性情绪组。这样保证了两种情绪组中不同延迟满足组的被试数量相同且延迟满足倾向也水平相当。

正性情绪组被试首先观看电影《唐伯虎点秋香》片段,然后回忆一件令自己最快乐的事情,以增加被试的积极情绪(梅敏君, 王大伟, 2009),时间大约15分钟;然后,在电脑上对职业不同属性重要性进行主观评估, 再完成职业决策信息板任务。在完成练习后,被试进行3个4职业决策和3个8职业决策随机组成的6次正式测验,正式实验约在6分钟以内。最后,被试完成情绪自评量表(张卫东, 刁静, 2004)。负性情绪组被试观看电影《暖春》片段,之后回忆一件令自己最伤心的事情,以增加被试的消极情绪。其余操作与正性情绪组相同。独立样本t检验分析不同情绪组的均分差异显著,t(75)=23.816,p < 0.001,两组情绪的均值及标准差见表 2。说明正、负性情绪组在实验后的情绪仍有明显差异,情绪诱发有效。

使用SPSS17.0软件进行数据整理统计。

3 结果 3.1 职业属性重要性的评分结果在进行职业决策之前,请被试先对8种常见的职业属性进行重要性进行7点评分,借此了解对职业不同属性重要性的主观评估,详见表 3。

| 职业属性 | 高延迟组(n=40) | 低延迟组(n=40) | M | SD | |||

| M | SD | M | SD | ||||

| 收入 | 5.75 | 1.03 | 5.75 | 0.84 | 5.75 | 0.93 | |

| 兴趣 | 5.79 | 0.88 | 5.4 | 1.03 | 5.68 | 0.99 | |

| 人际关系 | 5.85 | 1 | 4.98 | 1.17 | 5.41 | 1.17 | |

| 深造机会 | 5.68 | 0.94 | 5.05 | 1.06 | 5.34 | 0.97 | |

| 晋升机会 | 5.53 | 0.96 | 5.15 | 0.95 | 5.47 | 1.06 | |

| 职业稳定性 | 5.03 | 1.25 | 5.38 | 1 | 5.2 | 1.14 | |

| 单位所在地 | 4.98 | 1.17 | 5.1 | 1.24 | 5.04 | 1.2 | |

| 社会地位 | 5 | 0.91 | 4.7 | 0.69 | 4.85 | 0.82 | |

从整体来看,被试对于不同职业属性重要性的评分均值除“社会地位”外都在5分(比较重要)以上,其中“收入”得分最高,而“社会地位”得分最低。而具体对高、低延迟组被试的满意度评分进行分类,发现二者在不同职业属性的重要性评定上存在差异,高延迟组的“兴趣”均分最高,而低延迟组的“收入”均分最高。通过K-S检验,8种不同的职业属性的重要性评分皆为正态分布,为分析不同延迟满足个体对职业属性重要性评分的差异,将其视为连续变量,计算每个属性的平均值和标准差,并比较不同延迟满足个体在各个属性重要性上的差异,分别对这8个职业属性进行方差分析,结果表明高延迟组在兴趣(F(1, 79)=6.60,p < 0.01)、深造机会(F(1, 79)=7.75,p < 0.01)和人际关系(F(1, 79)=12.97,p < 0.01)三个职业属性上的重要性评分显著高于低延迟组。而在其他属性上未发现两组间的差异。表明高延迟组对各个变量的重要性评分更高,在面对职业决策时对不同方面信息的考虑可能会更丰富。

3.2 不同情绪、职业数量和职业生涯延迟满足对职业决策过程的影响 3.2.1 搜索深度的差异分析为探讨情绪、职业数量和职业延迟满足对个体职业决策过程中DS及PS的影响,以情绪和延迟满足为被试间变量、职业数量为被试内变量,对职业决策的平均DS和PS进行重复测量方差分析。DS和PS的均值及标准差详见表 4。

| 实验条件 | 高延迟组 (n=40) |

低延迟组 (n=40) |

|||||

| M | SD | M | SD | ||||

| 搜索深度 | 正性情绪 | 高职业数量 | 0.68 | 0.11 | 0.51 | 0.14 | |

| 低职业数量 | 0.85 | 0.11 | 0.64 | 0.12 | |||

| 负性情绪 | 高职业数量 | 0.46 | 0.12 | 0.39 | 0.09 | ||

| 低职业数量 | 0.59 | 0.12 | 0.48 | 0.08 | |||

| 搜索模式 | 正性情绪 | 高职业数量 | 0.66 | 0.17 | 0.36 | 0.31 | |

| 低职业数量 | 0.8 | 0.13 | 0.27 | 0.25 | |||

| 负性情绪 | 高职业数量 | 0.26 | 0.19 | -0.19 | 0.29 | ||

| 低职业数量 | 0.31 | 0.23 | 0.04 | 0.23 | |||

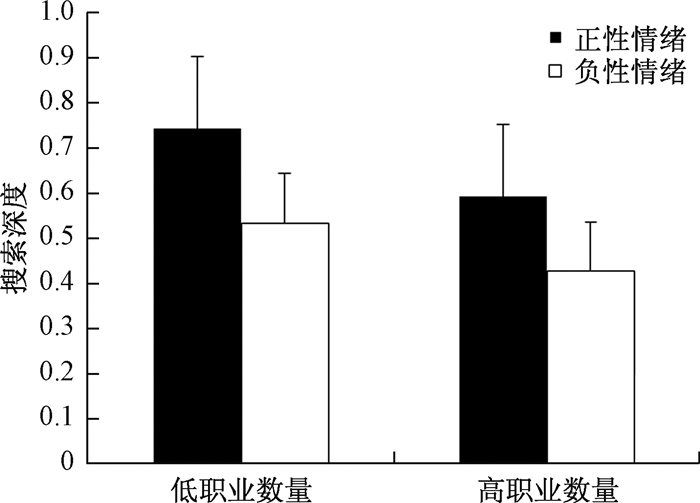

在职业决策的DS上,职业数量(F(1,76)=187.57,p < 0.001,ηp2=0.71)、情绪分组(F(1,76)=36.42,p < 0.001,ηp2=0.32)和延迟满足分组(F(1,76)=61.55,p < 0.001,ηp2=0.45)的主效应显著。职业数量与情绪交互作用显著,F(1,76)=5.05,p < 0.05,ηp2=0.06。简单效应分析表明,不论正、负性情绪组,低职业数量下的DS(正性:0.74 ± 0.17;负性:0.55 ± 0.14)显著大于高职业数量(正性:0.65 ± 0.19;负性:0.45 ± 0.13),详见图 1。

|

| 图 1 职业数量与诱发情绪对搜索深度的交互作用 |

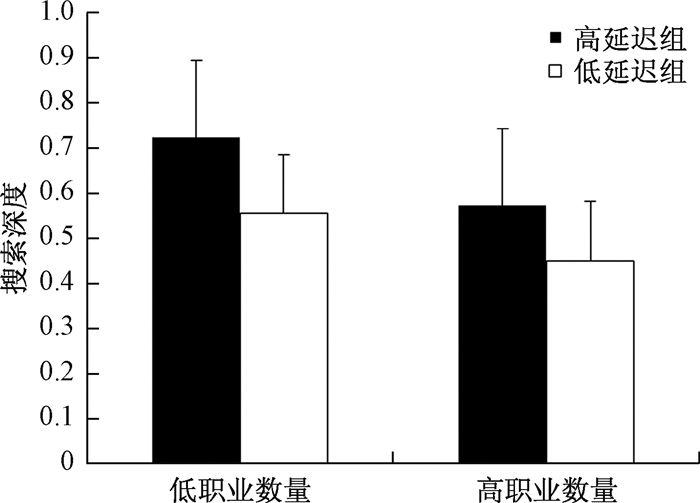

职业数量与延迟满足分组的交互作用显著,F(1,78)=5.56,p < 0.05,ηp2=0.07,。简单效应分析发现,不论高、低延迟组,在低职业数量时的DS(高延迟:0.73 ± 0.18;低延迟:0.56 ± 0.16)显著大于高职业数量(高延迟:0.60 ± 0.18;低延迟:0.51 ± 0.19),详见图 2。

|

| 图 2 职业数量与延迟满足分组对搜索深度的交互作用 |

延迟满足分组与情绪分组的交互作用显著,F(1,76)=4.78,p < 0.05,ηp2=0.06。简单效应分析发现,不论高、低延迟组,在正性情绪下的DS(高延迟:0.77 ± 0.03;低延迟:0.63 ± 0.03)显著大于负性情绪(高延迟:0.55 ± 0.03;低延迟:0.44 ± 0.02),详见图 3。

|

| 图 3 延迟满足分组与诱发情绪对搜索深度的交互作用 |

在职业决策的PS上,职业数量(F(1,76)=11.71,p < 0.01,=0.13)、情绪分组(F(1,76)=84.51,p < 0.001,ηp2=0.53)和延迟满足分组(F(1,76)=72.20,p < 0.001,ηp2=0.49)的主效应均显著。职业数量与情绪的交互作用显著,F(1,76)=5.17,p=0.03 < 0.05,ηp2=0.06。

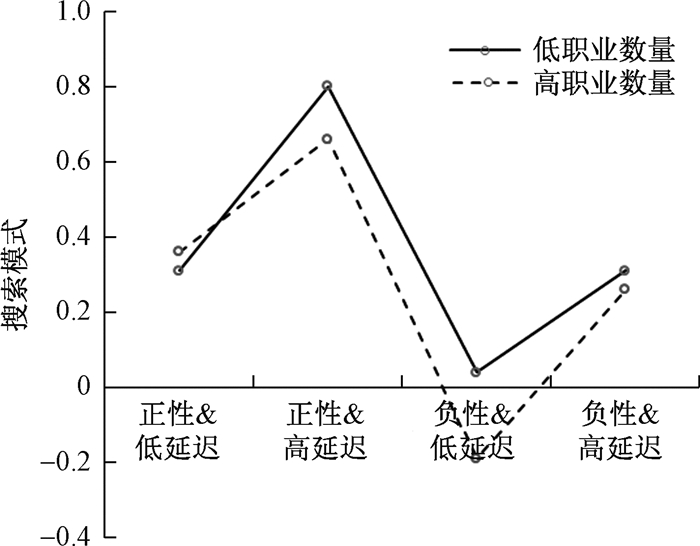

职业数量、情绪与延迟分组间的交互作用显著,F(1,76)=16.60,p < 0.001,ηp2=0.18,简单简单效应分析发现,在正性情绪&低延迟条件下高、低职业数量的PS值无显著差异;在正性情绪&高延迟条件下低职业数量的PS值(0.79 ± 0.13)显著大于高职业数量(0.66 ± 0.17);在负性情绪&低延迟条件下低职业数量的PS值(0.04 ± 0.23)显著大于高职业数量(-0.19 ± 0.29);在负性情绪&高延迟条件下高、低职业数量的PS值无显著差异。详见图 4。

|

| 图 4 情绪、职业数量与延迟满足分组对搜索模式的交互作用 |

本研究旨在探究在正、负性情绪及不同职业数量下,高、低职业生涯延迟满足倾向大学生在职业决策过程中可能存在的差异。对不同延迟满足组被试职业决策过程中的差异进行探讨,并进一步分析延迟满足分组、职业数量以及情绪对DS和PS产生的影响。

4.1 职业生涯延迟满足对职业决策过程的影响被试主观评估职业属性重要性的结果表明,不同职业生涯延迟满足个体对职业属性的侧重存在差异。高延迟组认为兴趣最重要,而低延迟组则更看重收入。此外高延迟组在兴趣、深造机会以及人际关系上的评分都显著多于低延迟组。这说明在职业决策前,不同延迟组的被试对职业属性具有不同的预期和需要。高延迟组追求的长期职业目标存在更多变化的可能,需要个体全面考虑职业的多个属性。而低延迟组倾向于即时满足的机会,仅看重对自己最重要的信息,这种局限性也反映了低延迟组个体职业规划中存在的“短视”问题。

对职业生涯延迟满足的分析发现,相比低延迟组,高延迟组的被试在职业决策过程中的搜索深度更高且搜索模式更广泛,会考虑多个职业属性的信息。Gati和Asher(2001)指出,职业决策是个体寻找与其偏好及能力相兼容的职业,受认知资源限制仅考虑对自身重要的信息。不同延迟组被试在职业属性重要性评估上的差异可以很好的反映二者在初始时对职业属性的偏好差异,相比低延迟满足组仅突出收入与兴趣,高延迟满足组考虑的无疑更加全面。这种初始偏好、目标的差异体现在职业决策过程中即高延迟组被试的DS及PS显著高于低延迟组被试。这与Lathamf等(1994)的发现相符,目标会影响个体在活动过程中的注意力分配、努力程度、坚持性水平以及任务策略。职业生涯延迟满足对个体的职业决策过程的影响强调个体的职业生涯规划对职业决策过程的重要性,且存在“短视”问题的个体在职业决策过程中对信息的搜索深度较低且搜索模式狭隘。为探究改善低延迟满足被试的职业决策过程的方法,本研究进一步从情绪及职业数量的角度分析情绪类型与外部任务条件对不同延迟组被试职业决策过程的交互作用。

4.2 情绪、职业数量对不同职业生涯延迟满足个体职业决策过程的影响情绪和职业数量对DS及PS的主效应显著,诱发正性情绪的被试对职业信息的搜索更详细,且对于职业属性的搜索更广泛,这验证了梅敏君等(2009)的研究结果。相比负性情绪,被试在正性情绪下有更积极的态度,愿意更加全面了解决策信息,且积极情绪可以提高个体信息加工的能力,使被试能流畅处理更多信息(庄锦英,2003)。而职业数量的提高,则会降低搜索深度并使职业属性的搜索变的狭隘。这可能由于个体的认知资源有限,相比低职业数量,高职业数量使个体在信息加工时存在更大的认知负荷,因此个体的搜索深度与搜索模式不会随职业数量的增加而一直增加。这种决策信息数量对决策过程的影响,已被多次证实(于泳红,汪航,2006;梅敏君,王大伟,2009;刘永芳,张娜,王怀勇,2010)。

在DS方面,职业生涯延迟满足、情绪和职业数量两两交互作用显著。简单效应分析发现高、低延迟组被试均在正性情绪或低职业数量条件下取得更高的搜索深度,且相同条件下高延迟组的均值大于低延迟组。研究发现,负性情绪会降低个体的延迟满足水平(Funder, Block, & Block, 1983; Hesketh, Watson-Brown, & Whiteley, 1998),降低人的自我控制能力并对与未来追求相关的当前事物考虑不周(Muraven & Baumeister, 2000)。而正性情绪可以提高个体信息加工能力并赋予被试积极的态度(庄锦英,2003),即使低延迟组被试也愿意更加充分地进行搜索。此外,较低的职业数量可以减少被试的认知负荷从而使被试更充分的搜索信息。低延迟满足个体往往具备较低的成就动机、职业生涯自我管理和职业探索(康艳红, 2009; 胡世辉, 2012),正性情绪或低职业数量可以帮助他们在职业决策中进行更深入的信息搜索。

在PS方面,情绪、职业数量与延迟分组的交互作用显著。简单简单效应分析发现,在正性情绪下,低延迟组面对不同职业数量时的PS无显著差异,而高延迟组面临高职业数量时的PS显著降低。由于认知资源有限,个体在决策时仅会考虑对自身重要的信息(Gati & Asher, 2001),高延迟组被试重视的职业属性较多,因此在低职业数量时可以广泛的在不同职业属性间搜索比较,而职业数量增加会导致其认知负荷大大增加,难以完成多个职业属性间的搜索,因而PS值降低。而低延迟组被试仅关注有限的职业属性,因此职业数量的增加对其认知资源的占用程度可能远不如高延迟组被试,因而PS没有明显差异。

负性情绪下,高延迟组面对不同职业数量时PS无显著差异,而低延迟组面临高职业数量时PS显著降低。首先负性情绪可能会降低被试的延迟满足水平并降低被试信息加工的意愿和流畅性(Funder et al., 1983; Hesketh et al., 1998; 庄锦英,2003),因此高延迟组的PS相比正性情绪下显著减少。高职业延迟满足的个体往往具备高成就动机、高职业生涯自我管理与高职业探索(康艳红, 2009; 胡世辉, 2012),这可能导致他们即使面临负性情绪,仍然比低延迟组进行更多职业属性间的搜索比较。值得关注的是,负性情绪下的高延迟组与正性情绪下的低延迟组被试在不同职业数量条件下的PS都无显著差异,这可能由于两种情况下被试对职业属性的搜索意愿相似,即正性情绪促进了低延迟组的延迟水平而负性情绪降低了高延迟组的延迟水平。而低延迟组在负性情绪下延迟满足水平和搜索意愿进一步降低,当面临更多的职业数量时认知负荷的增加使被试的PS显著降低。总体来讲,正性情绪与高延迟满足都有助于被试更广泛的搜索信息,而当二者作用的方向一致时,不同职业数量会对个体的PS产生显著影响。

4.3 理论意义与实践价值本研究在已有职业决策过程研究的基础上,证明了“短视”的职业规划会对职业决策过程产生负面影响。通过对情绪、职业数量以及职业生涯延迟满足的交互作用分析,发现正性情绪和较低的职业数量可以帮助低延迟满足个体更广泛、深入的搜索信息,而负性情绪和较多的职业数量会使其搜索模式更加狭隘。研究不足之处在于未对情绪诱发前的被试情绪进行测量,尽管完成决策任务后的情绪测量说明正、负性情绪组的情绪存在显著差异,但从严谨角度,之后的情绪诱发研究应注意在情绪诱发前、后进行测量以保证是诱发材料导致其情绪状态出现差异。

本研究对职业决策过程中一般性与特殊性的方面进行综合探讨,证明了职业生涯规划对职业决策过程的重要意义。其实践价值主要体现在高校就业辅导方面,应注意低职业生涯延迟满足大学生的职业目标、规划,避免其出现“短视”问题。可以从情绪调节、控制职业任务数量等方面入手,更好地帮助大学生在职业决策时对职业信息进行全面考虑并找到有利于自身发展的选择。

5 结论(1) 相比低延迟满足个体,高延迟满足个体在职业决策过程中对信息的搜索更深入且能够在多个职业属性间搜索比较,获得更加全面的信息;

(2) 正性情绪或较低的任务数量有利于个体在决策时更充分地搜索信息,能帮助低延迟满足个体在决策过程中提高信息搜索的深入性和全面性。

(3) 在不同情绪及职业数量条件下,高延迟满足个体在不同职业属性间的搜索更多。

| Afzal A., Atta M., & Shujja S. (2013). Emotional intelligence as predictor of career decision making among university undergraduates. Journal of Behavioural Sciences, 23(1), 118-131. |

| Brown C., George-Curran R., & Smith M. L. (2003). The role of emotional intelligence in the career commitment and decision-making process. Journal of Career Assessment, 11(4), 379-392. DOI: 10.1177/1069072703255834. |

| Clore, G. L., Schwarz, N., & Conway, M. (1994). Affective causes and consequences of social information processing. In R. S. Wyer & T. K. Srull (Eds. ), Handbook of Social Cognition (Vol. 1, pp. 323-417). Hillsdale, NJ: Erlbaum. |

| Casey B. J., Somerville L. H., Gotlib I. H., Ayduk O., Franklin N. T., & Askren M. K. (2011). Behavioral and neural correlates of delay of gratification 40 years later. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(36), 14998-15003. DOI: 10.1073/pnas.1108561108. |

| Dik B. J., Sargent A. M., & Steger M. F. (2008). Career development strivings:Assessing goals and motivation in career decision-making and planning. Journal of Career Development, 35(1), 23-41. DOI: 10.1177/0894845308317934. |

| Ferrari J. R., & Dovidio J. F. (2001). Behavioral information search by indecisives. Personality & Individual Differences, 30(7), 1113-1123. |

| Funder D. C., Block J. H., & Block J. (1983). Delay of gratification:Some longitudinal personality correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 44(6), 1198-1213. DOI: 10.1037/0022-3514.44.6.1198. |

| Gati I., & Asher I. (2001). Prescreening, in-depth exploration, and choice:From decision theory to career counseling practice. The Career Development Quarterly, 50(2), 140-157. DOI: 10.1002/cdq.2001.50.issue-2. |

| Greenbank P., & Hepworth S. (2008). Improving the career decision-making behaviour of working class students:Do economic barriers stand in the way?. Journal of European Industrial Training, 32(7), 492-509. DOI: 10.1108/03090590810899801. |

| Hesketh B., Watson-Brown C., & Whiteley S. (1998). Time-related discounting of value and decision-making about job options. Journal of Vocational Behavior, 52(1), 89-105. DOI: 10.1006/jvbe.1996.1570. |

| Iyengar S. S., & Lepper M. R. (2000). When choice is demotivating:Can one desire too much of a good thing?. Journal of Personality & Social Psychology, 79(6), 995-1006. |

| Jepsen D. A., & Dilley J. S. (1974). Vocational decision-making models:A review and comparative analysis. Review of Educational Research, 44(3), 331-349. DOI: 10.3102/00346543044003331. |

| Lerner J. S., Li Y., Valdesolo P., & Kassam K. S. (2015). Emotion and decision making. Annual Review of Psychology, 66(1), 799-823. DOI: 10.1146/annurev-psych-010213-115043. |

| Latham G. P., Winters D. C., & Locke E. A. (1994). Cognitive and motivational effects of participation:A mediator study. Journal of Organizational Behavior, 15(1), 49-63. DOI: 10.1002/(ISSN)1099-1379. |

| Muraven M., & Baumeister R. F. (2000). Self-regulation and depletion of limited resources:Does self-control resemble a muscle?. Psychological Bulletin, 126(2), 247-259. DOI: 10.1037/0033-2909.126.2.247. |

| Payne J. W. (1976). Task complexity and contingent processing in decision making:An information search and protocol analysis. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2), 366-387. DOI: 10.1016/0030-5073(76)90022-2. |

| Renn R. W., Allen D. G., Fedor D. B., & Davis W. D. (2005). The roles of personality and self-defeating behaviors in self-management failure. Journal of Management, 31(5), 659-679. DOI: 10.1177/0149206305279053. |

| Shimoni E., Asbe M., Eyal T., & Berger A. (2016). Too proud to regulate:The differential effect of pride versus joy on children's ability to delay gratification. Journal of Experimental Child Psychology, 141, 275-282. DOI: 10.1016/j.jecp.2015.07.017. |

| Tobin, R. M., & Graziano, W. G. (2010). Delay of gratification: A review of fifty years of regulation research. In R. H. Hoyle (Ed. ), Handbook of Personality and Self-regulation (pp. 47-63). Malden, MA: Wiley-Blackwell. |

| Watson D., Clark L. A., & Tellegen A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect:The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063-1070. DOI: 10.1037/0022-3514.54.6.1063. |

| Wilson T. D., & Schooler J. W. (1991). Thinking too much:Introspection can reduce the quality of preferences and decisions. Journal of Personality and Social Psychology, 60(2), 181-192. DOI: 10.1037/0022-3514.60.2.181. |

| 毕玉芳. (2006). 情绪对自我和他人风险决策影响的实验研究(硕士学位论文). 华东师范大学, 上海. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10269-2006123906.htm |

| 陈世平, 张艳. (2009). 风险偏好与框架效应对大学生职业决策的影响. 心理与行为研究, 7(3), 183-187. |

| 杜秀芳, 王欣. (2013). 不同风险态度大学生职业决策的线索偏好及信息搜索特点. 应用心理学, 19(4), 371-376. |

| 胡世辉. (2012). 企业员工成就动机、自我职业生涯管理与职业延迟满足的关系(硕士学位论文). 山西师范大学, 临汾. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10118-1012340536.htm |

| 郝伟. (2013). 大学生职业归因风格、职业价值观与职业决策困难的关系(硕士学位论文). 山东师范大学, 济南. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10445-1013217216.htm |

| 江丽. (2014). 拖延对职业决策过程的影响(硕士学位论文). 华中师范大学, 武汉. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1014236522.htm |

| 康艳红. (2009). 职业延迟满足与职业生涯自我管理的关系研究(硕士学位论文). 山西大学, 太原. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10108-2010059182.htm |

| 冷静, 刘伟臻, 侯东敏, 司继伟. (2017). 内隐职业性别刻板印象, 信息完整性对大学生职业决策过程的影响. 心理发展与教育, 33(3), 282-288. |

| 刘晓燕, 郝春东, 陈健芷, 崔洪弟. (2007). 组织职业生涯管理对职业承诺和工作满意度的影响——职业延迟满足的中介作用分析. 心理学报, 39(4), 715-722. |

| 刘永芳, 张娜, 王怀勇. (2010). 情绪智力及相关变量对职业决策线索加工的影响. 心理与行为研究, 8(1), 12-17. |

| 梅敏君, 王大伟. (2009). 情绪对职业决策的影响. 心理科学, 32(4), 986-988. |

| 沈琼. (2011). 主动性人格及时间限制对大学生职业决策过程的影响(硕士学位论文). 华东师范大学, 上海. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10269-1011131649.htm |

| 王沛, 杨金花. (2006). 大学生职业决策和自尊、成就动机的关系. 心理发展与教育, 22(1), 52-57. |

| 王忠军, 刘云娟, 袁德勇. (2012). 职业延迟满足研究述评. 心理科学进展, 20(5), 705-714. |

| 幸银盈, 胡兴旺. (2013). 情绪类型与延迟满足关系的实验研究. 乐山师范学院学报, 28(5), 99-103. |

| 许美林. (2016). 情绪类型和情绪调节策略对不同社会性发展水平大学生延迟满足能力的影响(硕士学位论文). 福建师范大学, 福州. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10394-1017031202.htm |

| 于艳, 王阿妹, 胡冬梅, 司继伟. (2016). 诱发情绪、职业决策自我效能对个体职业决策信息加工的影响. 人类工效学, 22(6), 22-28. |

| 于泳红. (2004). 职业生涯决策整合模型研究(博士学位论文). 华东师范大学, 上海. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-2004087152.htm |

| 于泳红, 汪航. (2006). 职业决策困难研究新进展及对我国职业指导教育的启示. 宁波大学学报(教育科学版), 28(1), 23-24. |

| 张树凤. (2016). 认知闭合需要与预期后悔对大学生职业决策过程的影响(硕士学位论文). 山东师范大学, 济南. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10445-1016080626.htm |

| 赵婷. (2010). 社会支持、成就动机和职业价值观对大学生职业决策困难的影响研究(硕士学位论文). 曲阜师范大学, 曲阜. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10446-2010137298.htm |

| 赵永春. (2008). 大学生职业决策与职业生涯规划研究(硕士学位论文). 东北师范大学, 长春. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10200-2008107110.htm |

| 庄锦英. (2003). 情绪与决策的关系. 心理科学进展, 11(4), 423-431. |

| 张卫东, 刁静. (2004). 正、负性情绪的跨文化心理测量:PANAS维度结构检验. 心理科学, 27(1), 77-79. |

2018, Vol. 34

2018, Vol. 34