国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 连坤予, 谢姗姗, 林荣茂. 2017.

- LIAN Kunyu, XIE Shanshan, LIN Rongmao. 2017.

- 中小学教师职业人格与主观幸福感的关系:工作投入的中介作用

- The Relationship between Vocational Personality and Subjective Well-Being in Elementary and Secondary School Teachers: The Mediating Role of Work Engagement

- 心理发展与教育, 33(6): 700-707

- Psychological Development and Education, 33(6): 700-707.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2017.06.08

2. 闽江师范高等专科学校, 福州 350117;

3. 福建师范大学心理学院, 福州 350117

2. Minjiang Normal College, Fuzhou, 350117;

3. School of Psychology, Fujian Normal University, Fuzhou 350117

教师人格是影响学生成长的重要因素。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年)中指出,“教师要关爱学生,自尊自律,以人格魅力和学识魅力教育感染学生”(教育部,2010)。已有研究表明,良好的教师人格不仅影响教师教书育人的效果、自身的心理健康水平以及专业发展状况,而且对学生的学业成绩、心理健康及人格发展起着重要作用(Emmerich, Rock, & Trapani, 2006;Kim & MacCann, 2016; Klassen & Tze, 2014;连榕,2004)。

一直以来,教师心理研究侧重于从个体人格的视角研究教师人格的特点及其对教师、学生心理和行为的影响(郭成,阴山燕,张冀,2005;蔡岳建,谭小宏,阮昆良,2006)。职业人格理论认为,个体的人格类型与环境呈补偿性适应,在相互适应过程中发现自我,并且决定个体在环境中的行为(Holland, 1997)。基于职业人格理论,考虑教师职业的特殊性,研究者提出教师职业人格的概念,认为它是教师在学校环境下,在从事教育教学活动过程中所形成的对教师职业的稳定态度和与之相适应的心理行为方式(侯秋霞,2012;连榕,2015)。教师职业人格是整合教师职业特殊性与人格差异性的心理构念,强调教师个体人格与教师职业环境的匹配度和适应性。目前,研究者对教师职业人格的内涵、结构以及测量等问题进行了有益探讨(符源才,2014;蒋超,2015;连榕,2012)。本研究旨在探讨教师职业人格与主观幸福感之间的关系及其内在机制,服务于教师职业生涯发展和专业成长,并为提升教师主观幸福感提供参考。

主观幸福感是评价个人和社会生活品质的重要指标,也是标识个体心理健康的重要内容(Busseri & Sadava, 2011)。它主要强调个体身心的愉悦,是对正面情绪或负面情绪,以及生活满意度的主观评价和体验,表现为一种精神性或物质性体验(Diener, 2000)。现实生活中,教师总体主观幸福感指数并不高(崔云,2016)。社会经济地位、社会支持、生活事件、自我效能感和心理健康水平等众多因素影响了教师的主观幸福感(Anusic, Yap, & Lucas, 2014; Luhmann, Hofmann, Eid, &Lucas, 2012;Monnot & Beehr, 2014)。其中,人格因素是影响主观幸福感最可靠、最有力的因素之一(Jovanovic, 2011; Emmons & Dienner, 2013; Steel, Schmidt & Shultz, 2008)。研究表明,外向性与主观幸福感显著正相关,能够增进个体的主观幸福感,而神经质则与主观幸福感显著负相关,会降低人们的主观幸福感(Gomez, Allemand, & Grob, 2012; Olesen, Thomsen, & O’Toole, 2015);宜人性和公正性与主观幸福感的关系模式一致,与生活满意度和正性情绪体验正相关,能够提高人们的主观幸福感(Giacomin & Jordan, 2016)。

目前,尚未发现专门针对教师职业人格与主观幸福感的实证研究。但是,二者的关系既可从上述实证研究中得到映射,也可从相关理论中获得更为直接的阐释。人格与主观幸福感的一致模式(Congruence Model)认为,个人与情境的适合能够说明人格对主观幸福感的影响,只有当人们的人格与情境相适应时个体才会体验到高水平的幸福感(Diener & Lucas, 1999; Steel, Schmidt, & Shultz, 2008)。教师职业人格强调的正是教师人格与其职业环境的匹配度与适应性(连榕, 2012, 015),可以推断,教师职业人格的匹配度和适应性越高,其主观幸福感越高。

工作要求—资源模型(Job Demand-Resource Model, JD-R)可进一步解释职业人格影响主观幸福感的机制。JD-R模型认为,丰富的内外资源可以提高个体的工作投入程度,从而提升其积极情绪和满意度(Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli, Bakker, van Rhenen, 2009)。所谓工作投入,即与工作相关的积极心理状态,表现为活力、奉献和专注等(Schaufeli & Bakker, 2004)。JD-R模型指出,个体在工作过程中不仅经历了能量耗竭过程(Energy process),还经历了动机激发过程(Motivation process),即工作资源激发个体积极的工作状态,使其更加投入工作,产生更多的积极情绪和满意度(Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009)。主观幸福感由积极情绪反应和生活满意度组成(Busseri & Sadava, 2011),而与工作环境匹配和适应的职业人格则是重要的内在心理资源(Schaufeli & Bakker, 2004)。因此,职业人格可通过提高工作投入程度来提升主观幸福感,即工作投入在二者关系中可能发挥中介作用。相关实证研究可为此佐证。唐海朋,曹晓君和郭成(2016)对教师自主人格特质与幸福感关系发现,工作投入在教师自主人格特质与幸福感关系中起中介作用,教师自主水平越高,工作投入越高,幸福感也越高。本研究将检验工作投入在职业人格与主观幸福感关系之间的中介作用及其机制。

职业人格的形成与发展反映了教师职业生涯发展和专业成长的心理历程(连榕, 2012, 2015)。已有研究表明,教师职业生涯发展和专业成长是一个长期的过程,需要经历新手、熟手和专家三个不同发展阶段(连榕, 2004, 2007, 2008a)。新手型教师由于刚走上专业自我形成和发展的道路,其职业人格的核心内容是为人师表的教师意识和主动融入教学群体的行为方式,主要特征是存在性、客我性和易变性;熟手型教师已形成了与自身特点相匹配的教学能力,其职业人格的核心是由现实自我向理想自我逐渐转换的教师意识,以及受专业自我调控的教学胜任力,其职业人格具有主我性、可控性和适宜性等特点;而专家型教师具有娴熟的教学专长,能够体验到教学的人生价值,其职业人格的主要特点是实现性、反思性和图式性(连榕, 2007, 2012, 2015)。新手、熟手和专家型教师职业人格的不同发展特点,决定了他们在教学策略、成就目标定向、职业承诺和职业倦怠等诸多方面的差异性(连榕, 2004, 2007, 2008a)。对新手、熟手和专家型教师主观幸福感的比较研究也发现,新手、熟手和专家型教师主观幸福感存在差异,新手和专家的生活满意度较高,熟手则相对较低(李亚真,潘贤权,连榕,2010;凌辉,汪瑛,张建人,李浩,2016)。这可能源于专家型教师更加注重人格成长和自我价值的提高,而新手则由于职业人格的不稳定,更愿意将较多精力花费在工作本身和学生家长上,从而得到更多的社会支持(凌辉等,2016)。因此,我们可以推断,教师职业人格与主观幸福感的关系在新手、熟手和专家型教师中可能存在差异,不同教师类型对教师职业人格与主观幸福感的关系起调节作用。

连榕(2012, 2015)认为,教师职业人格体现了教师人格与其职业的匹配度和适应性,是教师追求职业发展和专业成长的稳定职业态度和倾向,是教师在教学组织、实施和监控、在处理师生等关系,以及在教育反思和职业成长过程中形成的稳定行为方式。基于这一操作性定义,我们通过访谈、词汇法及探索性因素分析等实证研究,建构了包含教学机谨性、师生亲和性、职业有恒性和人际协调性的四因素结构,并编制了教师职业人格问卷。本研究采用自编的教师职业人格问卷,以中小学教师为被试,考察职业人格与主观幸福感的关系及其机制。本研究假设:(1)教师职业人格与主观幸福感正相关显著,职业人格的匹配度和适应性越高,主观幸福感越高;(2)职业人格会通过对工作投入程度的影响进而影响主观幸福感,工作投入在职业人格与主观幸福感的关系中起中介作用;(3)职业人格与主观幸福感关系在新手、熟手和专家型教师中存在差异,受教师类型的调节作用。

2 研究方法 2.1 被试调查在2015年12月进行。采用整群取样方法,从福州市12所不同的中小学校(其中,小学5所,初中3所,高中3所,完全中学1所)抽取746名教师参与调查。在征得被试同意的前提下,以学校为单位在全校集中会议环境下进行纸笔施测,每位被试完成测验所需时间为15~20分钟。最后回收有效问卷692份,回收有效率为92.7%。其中小学227人(32.8%),初中203人(29.3%),高中262人(37.9%);男性219人(31.6%),女性458人(66.2%),性别资料缺失15人(2.2%);年龄范围22~59岁(M=40.6,SD=7.5),年龄资料缺失28人。高级职称111人(16.1%),中级职称317人(45.9%),初级职称234人(33.8%),未定级14人(2.0%),职称资料缺失15人(2.0%);教龄分布范围1~39年(M=18.8,SD=8.3),教龄资料缺失12人。依据连榕(2004)的新手—熟手—专家型教师的划分标准和方法,专家型103人(14.9%)、新手型69人(10.0%)、熟手型501人(72.5%),18人因教龄或职称资料缺失而未归类。

2.2 研究工具 2.2.1 职业人格采用自编的教师职业人格问卷,用于测量教师在教育教学情境中,通过教学实践发展并形成的相对稳定的心理行为方式。该问卷共21题,包括4个维度,分别是教学机谨性、师生亲和性、职业有恒性和人际协调性。其中,教学机谨性主要测量教师对待教学的态度、课堂教学的有效组织和突发情况的应对等(8题);师生亲和性主要测量教师对学生的关爱、鼓励和帮助等(5题);职业有恒性主要测量教师对职业发展和专业成长的肯定态度和坚持,以及对教育教学的反思行为等(4题);人际协调性涉及教师在与教育教学相关群体(主要是家长、同事和领导等)关系的协调性行为和态度等(4题)。问卷采用李克特5点计分法(1~5分),得分范围为21~105,得分越高,说明对教师职业的匹配度和适应性越高。研究表明,该问卷及其各因子的内部一致性系数在0.74~0.88之间,分半信度在0.62~0.83之间,因素分析支持了量表的四因素结构,结构效度良好。在本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.80。验证性因素分析表明,问卷的结构效度良好(χ2/df=2.70, RMSEA=0.06, CFI=0.97, NNFI=0.97)。

2.2.2 工作投入采用Schaufeli和Bakker(2004)编制的简式工作投入量表(Utrecht Work Engagement Scale, UWES-9),用于测量被试工作投入时的积极心理特征,包括奉献、活力和专注等。量表共9题,每个维度各3题,采用7点计分,总得分范围为9~63,得分越高,说明被试工作投入度越高。研究表明,UWES-9的内部一致性系数为0.89~0.97,具有良好的结构效度(Schaufeli & Bakker, 2004)。在本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.89。验证性因素分析表明,问卷的结构效度良好(χ2/df=4.31, RMSEA=0.08, CFI=0.98, NNFI=0.98)。

2.2.3 主观幸福感采用幸福感指数量表(汪向东, 1999),用于测查被试体验到的幸福程度,包括整体情感指数和生活满意度。整体情感指数由8个项目组成,生活满意度仅有1个项目。计分时将总体情感指数均分与生活满意度得分(权重1.1)相加,得分范围为2.1~14.7,得分越高,说明主观幸福感指数越高。在本研究中,其内部一致性系数为0.80。验证性因素分析表明,问卷的结构效度良好(χ2/df=4.31, RMSEA=0.08, CFI=0.97,NNFI=0.98)。

2.3 数据处理与共同方法偏差检验使用SPSS 16.0和Liserl 8.7处理数据。Harman单因子检验显示,有7个因子的特征值大于1,最大因子的解释变异量为22.7%(< 40%),说明共同方法偏差不明显。

3 结果 3.1 教师职业人格、工作投入和主观幸福感的差异分析教师职业人格、工作投入和主观幸福感总均分(M±SD)分别为:(83.51±9.12)、(40.08±8.09)和(10.46±2.48)。新手、熟手和专家型教师在职业人格总分和教学机谨性、师生亲和性、职业有恒性等3个因子上差异显著,在工作投入和主观幸福感上差异也显著(表 1)。

| 性别 | 新手—熟手—专家型教师 | ||||||||||

| 男(n=219) | 女(n=457) | t | rpb | 新手型Ⅰ (n=69) |

熟手型Ⅱ (n=501) |

专家型Ⅲ (n=103) |

F | η2 | 事后检验(LSD) | ||

| 职业人格总分 | 82.78±9.90 | 84.06±8.64 | -1.54 | - | 79.37±9.88 | 83.51±8.50 | 86.36±8.50 | 10.80*** | 0.03 | Ⅰ < Ⅱ < Ⅲ | |

| 教学机谨性 | 32.71±4.17 | 33.04±3.31 | -1.01 | - | 30.93±3.37 | 32.93±2.60 | 34.16±4.06 | 16.88*** | 0.05 | Ⅰ < Ⅱ < Ⅲ | |

| 师生亲和性 | 20.66±2.72 | 21.17±2.24 | -2.39* | 0.01 | 19.99±2.72 | 21.01±2.27 | 21.52±2.66 | 8.64*** | 0.02 | Ⅰ < Ⅱ < Ⅲ | |

| 职业有恒性 | 15.58±2.24 | 15.89±2.19 | -1.66 | - | 15.39±2.10 | 15.71±2.18 | 16.36±2.30 | 4.94** | 0.01 | Ⅰ、Ⅱ < Ⅲ | |

| 人际协调性 | 13.65±2.64 | 14.12±2.68 | -2.12* | 0.01 | 13.55±2.44 | 13.96±2.67 | 14.17±2.79 | 1.10 | - | - | |

| 工作投入总分 | 40.89±8.14 | 39.86±8.07 | 1.51 | - | 38.78±6.57 | 39.66±7.96 | 43.45±8.09 | 10.24*** | 0.03 | Ⅰ、Ⅱ < Ⅲ | |

| 主观幸福感总分 | 10.22±2.62 | 10.64±2.41 | -1.97* | 0.01 | 11.04±2.29 | 10.35±2.44 | 10.79±2.69 | 3.20* | 0.02 | Ⅰ < Ⅱ、Ⅲ | |

| 注:*p < 0.05,**p < 0.01, *** p < 0.001,下同。 | |||||||||||

根据Cohen(1992)等的观点,即积差相关系数的大小本身能反映其效应大小,可直接作为一种效应量,以及其界定效应量大小的标准(Zr=0.10为小效应,Zr=0.30为中等效应,Zr=0.50为大效应),可知,教师职业人格与工作投入、主观幸福感的相关均为大效应,工作投入与主观幸福正相关为大效应(表 2)。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 1.职业人格总分 | - | |||||

| 2.教学机谨性 | 0.88*** | - | ||||

| 3.师生亲和性 | 0.87*** | 0.71*** | - | |||

| 4.职业有恒性 | 0.81*** | 0.60*** | 0.64*** | - | ||

| 5.人际协调性 | 0.80*** | 0.57*** | 0.61*** | 0.57*** | - | |

| 6.工作投入总分 | 0.70*** | 0.63*** | 0.58*** | 0.60*** | 0.56*** | - |

| 7.主观幸福感总分 | 0.51*** | 0.48*** | 0.48*** | 0.41*** | 0.35*** | 0.56*** |

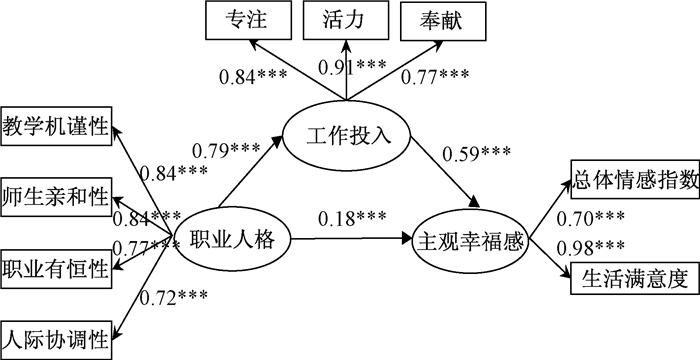

采用结构方程模型(Structural equation modeling, SEM)检验工作投入在教师职业人格和主观幸福感关系中的中介作用。根据温忠麟等(2014)建议的中介效应检验程序,本研究依次建构两个模型:(a)不含“工作投入”的直接效应模型和(b)包含“工作投入”的中介效应模型。结果显示,直接效应模型拟合良好(χ2/df=1.45,RMSEA=0.03,CFI=1.00,NNFI=0.99),由职业人格到主观幸福感的标准化路径系显著(β=0.64,t=14.90,p < 0.001),这为进一步构建中介效应模型提供了必要的前提。将工作投入作为中介变量纳入,以构建中介效应模型。结果表明,中介效应模型拟合良好(χ2/df=4.29,RMSEA=0.08,CFI=0.99,NNFI=0.98)。中介效应模型的标准化路径系数见图 1。“职业人格—主观幸福感”的路径系数在直接效应模型和中介效应模型中均显著,但在中介效应模型中显著降低,说明工作投入在职业人格和主观幸福感关系中起部分中介作用。在中介效应模型中,职业人格对主观幸福感的直接效应为0.18(SE=0.08,t=2.58, p < 0.01),占总效应的27.7%,工作投入的中介效应为0.47(SE=0.07, Sobel Z=7.85, p < 0.001),占总效应的72.3%。

|

| 图 1 工作投入的中介效应模型图 |

为进一步确证工作投入在职业人格与主观幸福感关系中的部分中介作用,本研究还比较了完全中介效应模型。结果显示,尽管完全中介效应模型也拟合良好(χ2/df=4.32, RMSEA=0.08,CFI=0.98,NNFI=0.98),但与部分中介效应模型相比,模型的χ2值增加显著(△χ2=5.17,△df=1,p < 0.01),且在χ2/df和CFI等拟合指数上表现也更差,这说明路径“职业人格—主观幸福感”不能删除,进一步验证了工作投入在职业人格与主观幸福感关系中起部分中介作用。

3.4 新手—熟手—专家型教师职业人格与主观幸福感关系模型的多组比较基于新手、熟手和专家型教师变量间的差异,本研究采用多组结构方程模型(multi-groups SEM)探讨三类教师职业人格与主观幸福感关系是否存在差异。依据多组SEM建构程序,首先检验工作投入中介效应模型在新手(M1)、熟手(M2)和专家型教师(M3)中的拟合情况,构建无约束的多组SEM(M4),检验三组模型形态是否相同;然后,分别约束直接路径(M5)、中介路径(M6)和所有路径(M7)相等,检验直接效应、间接效应和总效应是否等值。

由表 3知,M1、M2、M3和M4均达到良好拟合标准,说明三组模型形态相同。但是,分别约束直接路径、中介路径和所有路径等值后,χ2均增加显著(ps < 0.05, 0.001),RMSEA也增大,说明三组模型的直接效应、中介效应和总效应差异均显著,不宜约束等值。

| 模型 | χ2/df | Δχ2(Δdf) | RMSEA | CFI | NNFI |

| M1:新手型教师 | 1.34 | - | 0.07 | 0.98 | 0.98 |

| M2:熟手型教师 | 4.87 | - | 0.08 | 0.97 | 0.98 |

| M3:专家型教师 | 1.81 | - | 0.08 | 0.99 | 0.98 |

| M4:多组(M1、M2和M3)形态相同 | 2.63 | - | 0.08 | 0.97 | 0.98 |

| M5:多组(M1、M2和M3)直接效应等值 | 2.66 | 7.47(2) | 0.09 | 0.97 | 0.98 |

| M6:多组(M1、M2和M3)中介效应等值 | 2.70 | 15.64(4) | 0.09 | 0.97 | 0.98 |

| M7:多组(M1、M2和M3)总效应等值 | 3.25 | 57.28(6) | 0.10 | 0.97 | 0.96 |

在新手型教师中,职业人格对主观幸福感的直接效应显著,中介效应不显著;在熟手型教师中,直接效应和中介效应均显著,分别占总效应的21.3%、78.7%,工作投入起部分中介作用;在专家型教师中,直接效应不显著,中介效应显著,工作投入起完全中介作用(表 4)。

| 总效应 | 直接效应 | 中介效应 | |||||||||

| β | SE | t | β | SE | t | β | SE | Sober Z | |||

| 新手型教师 | 0.73 | 0.13 | 6.30*** | 0.66 | 0.19 | 3.99*** | 0.07 | 0.12 | 0.67 | ||

| 熟手型教师 | 0.61 | 0.06 | 13.18*** | 0.13 | 0.05 | 2.40* | 0.48 | 0.07 | 8.08*** | ||

| 专家型教师 | 0.75 | 0.11 | 8.38*** | 0.04 | 0.22 | 0.21 | 0.71 | 0.22 | 3.97*** | ||

本研究首先发现,专家型教师在职业人格得分上显著高于新手、熟手型教师。与新手、熟手相比,专家型教师体现出更成熟的职业人格,具备与教师职业更为匹配、更具适应性的人格特质和行为方式。这一结果也反映了教师在职业生涯发展和专业成长不同阶段心理特征的差异性,一定程度上验证了“教师职业人格的形成与发展反映了教师职业生涯发展和专业成长心理历程”的观点(连榕, 2012, 2015)。研究还发现,专家型教师工作投入程度显著高于新手、熟手型教师。专家型教师对教师职业的意义更加认可,在职业活动中具有更强的心理韧性,能努力工作,面对困难也愿意坚持,相较于新手和熟手型教师,也更能全身心投入工作,因此其工作投入程度更高(Tsui, 2009)。而在主观幸福感上,新手型教师的主观幸福感指数最高。新手型教师可能由于入职时间相对较短,工作本身更能给其带来新鲜感,尽管易受到挫折,但也更易获得更多的积极情绪体验,主观幸福感更高(李亚真等2010)。

本研究采用结构方程建模等方法探讨了职业人格对中小学教师主观幸福感的影响。研究结果发现,职业人格对主观幸福感的直接效应为0.64,属于大效应,教师职业人格得分越高,主观幸福感越高,研究假设一得到验证。与个体人格不同,职业人格不仅体现了教师在教育教学中稳定的行为方式,也反映了其稳定的职业态度和倾向性,是教师在从事教育教学活动过程中不断匹配和适应职业环境和活动的结果(连榕, 2012, 2015)。因此,从人格与主观幸福感的一致模型来看(Diener & Lucas, 1999),职业人格为教师体验到高幸福感提供了可能,其职业人格与职业环境的匹配度和适应性越高,主观幸福感越高。

研究发现,职业人格通过工作投入的中介作用影响主观幸福感。在工作投入中介效应模型中,中介效应占72.3%,说明职业人格主要通过工作投入影响主观幸福感。教师职业人格与职业环境的匹配度和适应性越高,工作投入程度越高,获得主观幸福感的可能性越高,验证了假设二。结果也再次验证和拓展了JD-R模型(Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli, Bakker, van Rhenen, 2009)。本研究基于自编问卷,多层次地反映了教师职业人格的特点:(1)教师在教育教学组织、实施和反思过程中灵活、敏捷的处理和应对方式;(2)对职业发展和专业成长持之以恒追求的态度和行为;(3)灵活协调与教育教学活动相关人际关系的行为方式;(4)热爱、鼓励和帮助学生的稳定特质等。这些与教师职业相适应的行为方式或特质,能有效促使教师与工作角色融合,提高其工作投入程度(Akhtar, Boustani, Tsivrikos, & Chamorro-Premuzic, 2015; Inceoglu & Warr, 2011)。而对工作意义的肯定,精力充沛、全身心投入教育教学工作的积极状态,也易使其获得积极情绪体验和高幸福感(Hakanen et al., 2006)。

本研究还探讨了职业人格影响主观幸福感机制在新手、熟手和专家型教师中的差异。研究发现,尽管工作投入中介效应模型在新手、熟手和专家型教师中具有相同形态,但其具体路径值存在差异:在新手中,工作投入的中介作用不显著,职业人格直接影响主观幸福感;在熟手中,职业人格部分通过工作投入的中介作用影响主观幸福感;在专家中,职业人格完全通过工作投入程度影响主观幸福感(表 4)。假设三获得验证。新手、熟手和专家型教师既是依据职称和教龄对教师的横断分类,也是教师职业生涯发展和专业成长的三个不同阶段(连榕, 2007, 2008a, 2008b, 2012),三者之间的职业心理,特别是职业人格特点存在质的差别(连榕, 2012, 2015),也决定着它们对教师主观幸福感的影响机制存在差异。对专家型教师而言,其职业人格高度发展,已具备现实性、反思性和图式性等特点(连榕, 2012),他们高度认同教师职业,专注于教育教学工作,对教学现实有准确、充分的洞察力,愿意接受、帮助和指导学生,能感受到职业的成功和价值,能从工作中获得更高的职业幸福感和满意度,实现职业自我价值(Torff,2006;Tsui,2009)。因此,专家型教师可完全从工作投入中获得高幸福体验。而对新手型教师而言,由于刚步入教师角色,职业人格尚未形成具有易变性,典型表现是为人师表的教师意识和融入教学群体的行为方式(Meristo & Eisenschmidt, 2014;连榕,2012)。教师职业的存在感和新鲜感会给新手带来积极情绪体验,但是,新手型教师对工作的投入往往是“狂热型”(侯秋霞,2012),易带来积极情绪也易产生挫败感。因此,在新手型教师中,工作投入的中介效应可能还受工作投入本身状态性差异的调节作用,其“综合”效应不明显。新手、熟手和专家型教师职业人格影响主观幸福感的机制性差异,也在一定程度上反映了随着职业人格高度发展,职业人格与教师职业环境高度匹配和适应,教师因工作投入程度带来的积极体验和满意度越来越高(Hakanen et al., 2006; Nilforooshan & Salimi, 2016)。

本研究提示我们,与工作环境匹配度和适应性高的教师职业人格不仅与主观幸福感、工作投入正相关,还可以通过影响工作投入进而影响教师的主观幸福感,与工作环境匹配度和适应性高的教师职业人格可以提高教师的工作投入程度,进而提升其主观幸福感。因此,可以考虑通过着眼于更为长远的教师职业生涯发展和专业成长,培养良好的教师职业人格,为教师积极、良好的工作状态和内心感受提供更为持久的动力。本研究也存在不足:一是由于本次研究主要抽取的是福州市属或城区中小学教师,近年直接招聘的新教师偏少,使得本研究新手型教师的数量相对较少,同时由于仅选取了福州市教师,无法代表全国情况;二是由于横断研究自身的局限,未来研究需采用追踪或实验研究进一步验证本研究结论。

5 结论(1) 与新手和熟手相比,专家型教师表现出与教师职业更匹配、更具适应性职业人格特点。

(2) 教师职业人格与主观幸福感存在正相关关系,与工作环境匹配度和适应性高的职业人格可以提高教师的工作投入程度,进而提升其主观幸福感。

(3) 新手、熟手和专家型教师职业人格影响主观幸福感的作用机制存在差异:新手直接影响主观幸福感,熟手大部分通过工作投入影响主观幸福感,而专家完全通过工作投入影响主观幸福感。

| Akhtar R., Boustani L., Tsivrikos D., & Chamorro-Premuzic T. (2015). The engageable personality:Personality and trait EI as predictors of work engagement. Personality and Individual Differences, 73, 44-49. DOI: 10.1016/j.paid.2014.08.040. |

| Anusic I., Yap S. C., & Lucas R. E. (2014). Does personality moderate reaction and adaptation to major life events? Analysis of life satisfaction and affect in an Australian national sample. Journal of Research in Personality, 51, 69-77. DOI: 10.1016/j.jrp.2014.04.009. |

| Busseri M. A., & Sadava S. W. (2011). A Review of the Tripartite Structure of Subjective Well-Being:Implications for Conceptualization, Operationalization, Analysis, and Synthesis. Personality and Social Psychology Review, 15(3), 290-314. DOI: 10.1177/1088868310391271. |

| Cohen J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159. DOI: 10.1037/0033-2909.112.1.155. |

| Diener E. (2000). Subjective well-being:The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34-43. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.34. |

| Diener, E., & Lucas, R. E. (1999). Personality and subjective well-being. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds. ), Well-being: The foundations of hedonic psychology (pp. 213-229). New York: Russell Sage Foundation. |

| Emmerich W., Rock D. A., & Trapani C. S. (2006). Personality in relation to occupational outcomes among established teachers. Journal of Research in Personality, 40(5), 501-528. DOI: 10.1016/j.jrp.2005.04.001. |

| Emmons R. A., & Diener E. (2013). Personality Correlates of Subjective Well-Being. Personality & Social Psychology Bulletin, 4(1), 89-97. |

| Giacomin M., & Jordan C. H. (2016). Self-focused and feeling fine:Assessing state narcissism and its relation to well-being. Journal of Research in Personality, 63, 12-21. DOI: 10.1016/j.jrp.2016.04.009. |

| Gomez V., Allemand M., & Grob A. (2012). Neuroticism, extraversion, goals, and subjective well-being:Exploring the relations in young, middle-aged, and older adults. Journal of Research in Personality, 46(3), 317-325. DOI: 10.1016/j.jrp.2012.03.001. |

| Hakanen J. J., Bakker A. B., & Schaufeli W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43(6), 495-513. DOI: 10.1016/j.jsp.2005.11.001. |

| Holland J. L. (1997). Making vocational choices:A theory of vocational personalities and work environments (3rd Ed.). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. |

| Inceoglu I., & Warr P. (2011). Personality and Job Engagement. Journal of Personnel Psychology, 10(4), 177-181. DOI: 10.1027/1866-5888/a000045. |

| Jovanovic V. (2011). Personality and subjective well-being:One neglected model of personality and two forgotten aspects of subjective well-being. Personality and Individual Differences, 50(5), 631-635. DOI: 10.1016/j.paid.2010.12.008. |

| Kim L. E., & MacCann C. (2016). Student-Teacher Personality Similarity as a Predictor of Student Educational Experience and Motivation. Personality and Individual Differences, 101, 490-490. |

| Klassen R. M., & Tze V. M. C. (2014). Teachers' self-efficacy, personality, and teaching effectiveness:A meta-analysis. Educational Research Review, 12, 59-76. DOI: 10.1016/j.edurev.2014.06.001. |

| Luhmann M., Hofmann W., Eid M., & Lucas R. E. (2012). Subjective well-being and adaptation to life events:a meta-analysis. Journal of Personality & Social Psychology, 102(3), 592-615. |

| Meristo M., & Eisenschmidt E. (2014). Novice teachers' perceptions of school climate and self-efficacy. International Journal of Educational Research, 67, 1-10. DOI: 10.1016/j.ijer.2014.04.003. |

| Monnot M. J., & Beehr T. A. (2014). Subjective well-being at work:Disentangling source effects of stress and support on enthusiasm, contentment, and meaningfulness. Journal of Vocational Behavior, 85(2), 204-218. DOI: 10.1016/j.jvb.2014.07.005. |

| Olesen M. H., Thomsen D. K., & O'Toole M. S. (2015). Subjective well-being:Above neuroticism and extraversion, autonomy motivation matters. Personality and Individual Differen ce s, 77, 45-49. DOI: 10.1016/j.paid.2014.12.033. |

| Schaufeli W. B., & Bakker A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement:a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293-315. DOI: 10.1002/(ISSN)1099-1379. |

| Schaufeli W.B., Bakker A.B., & van Rhenen W. (2009). How changes in job demands and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of Organizational Behavior, 30, 893-917. DOI: 10.1002/job.v30:7. |

| Steel P., Schmidt J., & Shultz J. (2008). Refining the relationship between personality and subjective well-being. Psychological Bulletin, 134(1), 138-161. DOI: 10.1037/0033-2909.134.1.138. |

| Torff B. (2006). Expert teachers' beliefs about use of critical-thinking activities with high-and low-advantage learners. Teacher Education Quarterly, 33(1), 37-52. |

| Tsui A.B.M. (2009). Distinctive qualities of expert teachers. Teachers & Teaching, 15(4), 421-439. |

| 蔡岳建, 谭小宏, 阮昆良. (2006). 教师人格研究:回顾与展望. 西南师范大学学报(人文社会科学版), 32(6), 15-18. |

| 崔云. (2016). 教师主观幸福感影响因素的调查研究. 上海教育科研, 34(7), 56-60. |

| 郭成, 阴山燕, 张冀. (2005). 中国近二十年来教师人格研究述评. 心理科学, 28(4), 937-940. |

| 符源才. (2014). 中小学教师职业人格、归因方式与职业倦怠的研究(硕士学位论文), 广西师范大学, 桂林. |

| 侯秋霞. (2012). 论教师职业人格的层次及其提升策略. 课程·教材·教法, 32(6), 108-112. |

| 蒋超. (2015). 高校教师职业人格问卷编制及其初步应用(硕士学位论文), 青海师范大学, 西宁. |

| 教育部. (2010). 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年). 引自http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html |

| 李亚真, 潘贤权, 连榕. (2010). 新手-熟手-专家型教师主观幸福感与教学动机的研究. 心理科学, 33(3), 705-707. |

| 连榕. (2004). 新手-熟手-专家型教师心理特征的比较. 心理学报, 36(1), 44-52. |

| 连榕. (2007). 教师专业发展. 北京: 高等教育出版社. |

| 连榕. (2008a). 教师教学专长发展的心理历程. 教育研究(2), 15-20. |

| 连榕. (2008b). 教师职业生涯发展. 北京: 中国轻工业出版社. |

| 连榕. (2012). 教师职业生涯发展的心理历程. 教育探究, 7(3), 1-6. |

| 连榕. (2015). 专长发展与职业发展视域下的教师心理. 心理发展与教育, 31(1), 92-99. |

| 凌辉, 汪瑛, 张建人, 李浩. (2016). 新手-熟手-专家型教师幸福感的比较研究. 中国临床心理学杂志, 24(1), 56-59. |

| 唐海朋, 曹晓君, 郭成. (2016). 自主对教师职业幸福感的影响:工作投入的中介作用. 教师教育研究, 28(1), 55-60. |

| 汪向东. (1999). 心理卫生评定量表手册. 北京: 中国心理卫生杂志社. |

| 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 中介效应分析:方法和模型发展. 心理科学进展, 22(5), 731-745. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33