国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 李虹, 杨瑞东, 王希, 倪士光, 徐继红. 2017.

- LI Hong, YANG Ruidong, WANG Xi, NI Shiguang, XU Jihong. 2017.

- 家庭功能与流动青少年认同整合的关系:希望与父母文化持守的作用

- The Effect of Hope and Parental Cultural Maintenance on the Relationship between Family Functioning and Identity Integration among Chinese Migrant Adolescents

- 心理发展与教育, 33(4): 417-424

- Psychological Development and Education, 33(4): 417-424.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2017.04.05

2. 清华大学深圳研究生院, 深圳 518055;

3. 国家卫生计生委科学技术研究所, 北京 100081

2. Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University, Shenzhen 518055;

3. National Research Institute for Family Planning 100081

自我认同发展是青少年时期的关键发展任务。流动青少年由于处于特殊的流动环境,其身份认同不是唯一静态的,同时具有农村人和城市人的认同身份,因此如何发展一个整合性的双身份认同是一个非常重要的挑战(Sam & Berry, 2010; Schwartz et al., 2015; 倪士光, 李虹, 2014a; 申继亮, 刘霞, 赵景欣, 师保国, 2015)。认同整合(identity integration)是认识这一挑战的关键变量,即在从农村到城市的这一变迁情境下,流动青少年如何组织和管理两个不同的身份认同的个体差异。诸多研究已经发现,认同整合促进了流动青少年的社会适应(例如,主观幸福感、学习成绩)(Nguyen & Benet-Martinez, 2013; 杨晓莉, 闫红丽, 刘力, 2015; 倪士光, 李虹, 2014b)。因此,探索影响流动青少年认同整合的重要因素,并进行有效的预防干预,对于流动青少年的社会适应和健康发展具有重要意义。

家庭功能(family functioning)是衡量家庭整体运行状况的综合变量(方晓义, 徐洁, 孙莉, 张锦涛, 2004),家庭系统实现各项功能的过程越顺畅,家庭成员的发展就会越健康(张茜洋等, 2017; 王中会, 蔺秀云, 侯香凝, 方晓义, 2016)。流动青少年的认同发展进程之中,认同整合的缺乏是一个潜在的风险因素(Crocetti, Beyers, & Cok, 2016);他们在面对两种“文化体系”的意义系统,即两种身份认同的发展,而家庭功能是他们应对这一发展性任务的重要资源(Reitz, Motti-Stefanidi, & Asendorpf, 2014)。研究表明,家庭功能保护了流动青少年远离文化适应压力(acculturative stress),父母的认同投入资源促进了子女的认同整合发展(Sullivan et al., 2007),例如,帮助子女在城市的主流文化里成长,鼓励他们参加文化学习和城市主流文化的活动。那些经历了更好的家庭关系的流动青少年倾向于主动发展两种认同(Sullivan et al., 2007),积极的家庭功能促进了流动青少年旧认同身份与新认同身份的整合(Smokowski & Bacallao, 2011)。认同整合发展水平越高的流动青少年,他们越容易在两种文化之间进行更加流畅的转换,拥有更高的自尊与乐观,更可能去帮助他人,拥有更和谐的家庭关系。他们对于认同整合的发展任务更容易感受到和谐,这很可能来源于向父母和其他家庭成员的学习。因此,假设1:家庭功能正向预测了认同整合,即家庭功能越健康,流动青少年的认同整合发展越顺畅。

希望(hope)是在追求目标达成的过程中个人心理意志力(mental willpower)及行动力(way power)的总和(Feldman & Snyder, 2005; 骆芳美, 郭树祯, 2011)。希望是一种稳定的积极心理特质,对流动青少年的认同整合有着积极影响(Kroger, Martinussen, & Marcia, 2010; Ni, Chui, Ji, Jordan, & Chan, 2016)。依照美国心理学家Marcia的观点,青少年自我认同取决于其对自己生活身份的探索(exploration)与承诺(commitment),两个层面的投入程度与状态的不同,分为了四种不同的认同状态,其中认同达成(identity achievement)是理想的发展状态(Kroger et al., 2010)。这类青少年花了很多时间去探索与思考自己的生活,在自我的认同角色上主动选择,并为这一选择担负起了责任。进一步而言,希望是流动青少年主动出击,按照所需要的步骤追求目标达成的动力(Feldman & Snyder, 2005),引导自我追求认同整合等目标的达成,调整路径以完成具体的目标。流动青少年并不是被迫在农村人和城市人身份之间做出二选一的决策,他们在主动寻找创造性方法来融合它们,可能在不同的时间和情境下使用多样化的身份标签(Fuligni & Tsai, 2015)。因此,我们认为,希望正向预测了认同整合。此外,McMaster家庭功能模式理论认为,家庭的基本功能是为家庭成员生理、心理、社会性等方面的健康发展提供一定的环境条件。为实现这些基本功能,家庭系统必须完成一系列任务以适应并促进家庭及其成员的发展(方晓义, 徐洁, 孙莉, 张锦涛, 2004; 王继堃, 赵旭东, 2011)。问题解决与沟通等任务的完成过程,促进了家庭成员的亲密关系,富有安全感、提供鼓励与支持的家庭环境,能培养出青少年客观进取的希望感(骆芳美, 郭树祯, 2011);而希望是一个动机因素,面向长期目标(例如认同身份管理等),帮助自我启动和保持长期行动,以及目标实现过程中对障碍的弹性管理(Ciarrochi, Parker, Kashdan, Heaven, & Barkus, 2015)。因此,假设2:希望在家庭功能与认同整合关系中发挥了中介作用。

国际移民儿童(immigrant children & adolescence)认同发展领域最具有代表性的文化生态理论框架(cultural ecological framework of bioethnic identity)进一步指出,父母文化持守(parental cultural maintenance)在子女的身份认同发展过程中扮演了关键作用(Gonzales-Backen, 2013; Umana-Taylor, Alfaro, Bamaca, & Guimond, 2009)。父母文化持守是指父母所表现出的与儿童身份认同发展相关的行为作者认为,在西方文化研究背景下,父母文化持守(parental cultural maintenance)概念与父母伦理与种族社会化行为(parental behavior specific to ethnic and racial socialization)在本质上是互通的,均为父母文化认同及其代表性态度和行为对子女认同发展的影响。作者更倾向于使用父母文化持守这一中文表述。(Gonzales-Backen, 2013; 刘杨, 陈舒洁, 袁晓娇, 方晓义, 2013)。一项以亚裔美国青少年为对象的研究指出,父母文化持守能力,是亚裔美国青少年的家庭功能影响其认同发展的重要变量,文化持守能力的提升,增强了家庭功能与认同发展的关系(Juang, Shen, Kim, & Wang, 2016)。此外,一项使用路径分析的方法探索了父母文化认同对于混血美国白人(White biracial Americans)文化认同的影响研究(Stepney, Sanchez, & Handy, 2015),也有类似发现,即文化认同关系越紧密,父母文化认同对于其认同的影响越明显。除此之外,一篇欧洲地区移民青少年研究的文献综述指出,不确定的父母文化认同(uncertain cultural identity of the parents)是移民青少年认同发展的重要风险因素(Kouider, Koglin, & Petermann, 2014),父母文化认同的缺乏将会导致他们认同发展任务的不完全,进而可能导致情绪和行为问题。Fuligni和Tsai(2015)更是直接指出,父母的文化认同对于流动青少年的认同整合起关键作用。可见,从社会学习理论的角度看,父母文化持守对于流动青少年而言有着榜样和示范作用,该行为水平频率和质量越高,越能够增强家庭功能,从而促进了流动青少年的认同整合。因此,我们提出了假设3:父母文化持守在家庭功能与认同整合之间是调节作用,即父母文化持守增强了家庭功能与认同整合的关系。

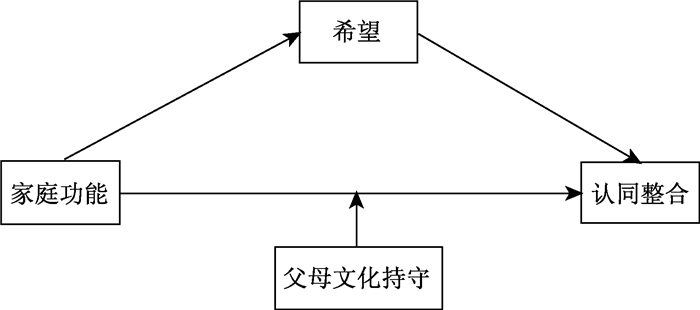

综上所述,我们基于家庭功能理论与身份认同文化生态理论框架,提出了流动青少年认同整合的家庭影响模型(图 1所示),即家庭功能正向预测认同整合;希望在二者关系之中起到了中介作用;同时,父母文化持守在二者关系之中起到了调节作用。

|

| 图 1 本研究提出的理论框架图 |

使用整群抽样的方法于2015年11月16日在广东省中山市抽取两个镇区三所民办中学的流动青少年,以班级为单位进行施测。其选取标准是随父母迁移到中山市并在中山市上学超过半年以上的七年级至九年级的学生。发放问卷1363份,回收1345份有效问卷(有效率98.7%)。平均年龄13.70±1.14岁;男生797人(59.3%),女生548人(39.1%);汉族1224人(91.0%),少数民族121(7.1%);七年级465人(34.6%),八年级404人(30.0%),九年级454人(33.8%);独生子女195人(14.5%),非独生子女1150人(85.5%)。

2.2 工具 2.2.1 家庭功能评定量表—总的功能分量表(Family Assessment Device,FAD)测量家庭功能的健康程度(汪向东, 王希林, 马弘, 1999)。家庭功能评定量表以McMaster的家庭功能模式理论为基础,国内外应用广泛。我们选择FAQ的总的功能(General Functioning, GF)分量表,从总体上评价家庭的功能。包括12个项目,例如“由于我们彼此误解,难于安排一些家庭活动”。量表使用4点计分,“1”代表“很像我家”,“2”代表“像我家”,“3”代表“不像我家”,“4”代表“完全不像我家”。总分越高表明家庭功能越不健康。本研究中该量表的内部一致性系数为0.87。

2.2.2 儿童希望量表(CHS)测量希望特质的水平(Zhao & Sun, 2011)。中文版儿童希望量表(Children Hope Scale, CHS)包含了6个条目,例如“就算别人想要放弃,我也知道找到解决问题的办法”。奇数题目属动力思维分量表,例如“我认为我做得很不错”;偶数题目属路径思维分量表,例如“我能够想出很多方式来应对生活中对我来说重要的事情”。量表采用六点计分,从“从不”到“总是”分别计1~6分,平均分越高表明希望特质的水平越高。本研究中总量表的Cronbach’s α系数0.79,动力思维和路径思维分量表的Cronbach’s α系数分别为0.72和0.76。

2.2.3 双文化认同整合量表(BIIS-流动儿童版)测量流动青少年的认同整合水平(倪士光, 李虹, 2014b)。修订的双文化认同整合量表—1(bicultural identity integration scale-Version 1,BIIS-1) 包括8个项目(Benet-Martínez & Haritatos, 2005),例如“我在分别跟农村人和城市人的交往中,农村人和城市人的差异让我感到矛盾和困惑”。5点计分,要求被试在1(非常不同意)到5(非常同意)之间做选择,其中第1、2、5、7题是反向计分; 分为认同和谐和认同距离两个子维度。总分越高,表明认同整合水平越高。本研究中总量表Cronbach’s α系数为0.79,认同和谐与认同距离的Cronbach’s α系数分别为0. 76和0. 81。

2.2.4 父母文化持守问卷测量流动青少年觉知的父母文化认同对其认同发展的影响水平(刘杨, 陈舒洁, 袁晓娇, 方晓义, 2013)。修订的父母文化持守(parental cultural maintenance)问卷包括6个项目(Umana-Taylor, Alfaro, Bamaca, & Guimond, 2009),例如“父母告诉我一些老家的事情”。问卷为5点计分。“1”为完全不符合,“5”为“完全符合”。总分越高说明父母文化持守水平越高,本研究中该量表的内部一致性系数为0.76。

2.3 研究程序研究者首先联系了中山市三所民办中学,每个学校每个年级随机抽取2个班级;经过统一指导语培训的研究生们在课间休息时候进入班级,阅读和填写知情同意书后进行正式问卷;问卷填写后,赠送笔记本。

2.4 数据处理研究者使用Epidata 3.0进行数据录入和管理,采用SPSS 22.0进行数据处理。数据分析思路包括了4个步骤:(1) 进行主要变量的描述性统计和相关分析;(2) 使用分层回归分析,初步检查假设1;(3) 使用PROCESS Procedure for SPSS Release 2.15模块的模型4(Hayes, 2013),检验希望在家庭功能与认同整合之间的中介效应,即初步检查假设2;(3) 依据研究假设,选择模型5(Model Number=5),对整个研究假设进行条件过程分析(conditional process analysis)。其中Bootstrap的样本量选择5000,Bootstrap的置信区间评价方法选择偏差矫正(bias corrected),其置信度水平选择95%。

3 结果 3.1 共同方法偏差检验我们使用Harman单因素检验法对样本数据进行了共同方法偏差的检验(Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003)。因素分析结果表明,特征根大于1的因子有6个,第一个公因子的方差解释率12.32%,小于40%的临界标准,没有出现“只析出一个因子或某个因子解释率特别大”的情况。因此,因此测量中并不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2 描述性统计分析表 1为研究变量与部分人口学变量的描述性统计分析结果,包括了平均值、标准差和Pearson相关系数。具体而言,家庭功能与认同整合显著负相关(r=-0.20, p < 0.01),即家庭功能不良程度越严重,流动青少年认同整合水平越低;家庭功能与父母文化持守(r=-0.21, p < 0.01) 以及希望(r=-0.27, p < 0.01) 均呈显著负相关,表明家庭功能得分越高,父母文化持守水平及流动青少年希望感的水平则越低。具体到人口学变量对关键变量的影响,性别对认同整合、父母文化持守影响显著(p < 0.01),年龄与家庭功能相关显著(p < 0.01),家庭SES与家庭功能相关显著(p < 0.01)。因此,在后继的统计分析中,将上述三个人口学变量作为控制变量进行了处理。

| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 1性别 | 0.40 | 0.49 | — | |||||

| 2年龄 | 13.70 | 1.14 | -0.12** | — | ||||

| 3家庭SES① | 0.00 | 1.06 | -0.02 | 0.02 | — | |||

| 4家庭功能 | 2.21 | 0.42 | -0.01 | 0.07** | 0.10** | — | ||

| 5认同整合 | 3.59 | 0.89 | 0.07** | 0.02 | 0.04 | -0.20** | — | |

| 6父母文化持守 | 3.32 | 0.89 | 0.07** | -0.01 | -0.03 | -0.21** | 0.24** | — |

| 7希望 | 3.28 | 0.80 | -0.50 | -0.01 | 0.05 | -0.27** | 0.18** | 0.13** |

| 注:性别为虚拟变量,其中女=0,男=1;家庭SES是指家庭社会经济地位;*p < 0.05, **p < 0.01,***p < 0.001。 | ||||||||

① 测量流动青少年家庭的社会经济地位的程度(王明珠等, 2015)。以父母职业、父母受教育程度、家庭收入为量化指标,赋值后的上述指标分别标准化,再进行主成分分析,获得各指标的因子载荷,以因子载荷为权重合成SES。

3.3 研究假设的检验本研究首先通过层次回归分析方法检验假设1(家庭功能与认同整合之间的直接关系)。结果显示,在控制了人口统计学变量之后, 家庭功能对认同整合具有显著的负向影响(B=-0.44,p < 0.001), 因此假设1得到支持。

本研究的第二步是运用SPSS宏——PROCESS检验假设2(希望的单纯中介效果)。这种工具使用Bootstrap方法来检验间接效应的显著性,即家庭功能通过希望到认同整合的间接效应(a*b)是否显著异于零。现实中很多抽样并不服从正态分布,Bootstrap方法不需要假设抽样的正态分布, 而是通过反复抽样来估计间接效应及其抽样分布, 并据此分布特征来估计间接效应的置信区间(CI)。在PROCESS里选择模型4,将再抽样设定为5000,置信区间检验水平设定为95%。结果显示,家庭功能通过希望对认同整合(a*b=-0.0785,SE=0.012, p < 0.05,CI=[-0.12,-0.04])的间接效应都是显著的, 而且Bias corrected CI不包含零。因此, 假设2得到支持。

最后,对于假设3(父母文化持守对家庭功能与认同整合之间关系以及希望中介效应的调节作用),本研究使用PROCESS进行分析。我们选择了PROCESS宏的模型5(X=家庭功能,M=希望感,W=父母文化持守,Y=认同整合),将Bootstrap再抽样设定为5000次并运行,结果如表 2所示。

| 预测变量 | 结果变量 | |||||||

| M(希望感) | Y(认同整合) | |||||||

| Coeff. | SE | p | Coeff. | SE | p | |||

| 控制变量 | ||||||||

| 性别 | -0.01 | 0.11 | > 0.05 | -0.00 | 0.11 | > 0.05 | ||

| 年龄 | 0.02 | 0.09 | > 0.05 | 0.01 | 0.09 | > 0.05 | ||

| 家庭SES | -0.21 | 0.08 | < 0.01 | -0.16 | 0.08 | < 0.01 | ||

| X(家庭功能) | a | -0.503 | .052 | < 0.001 | C1’ | 0.522 | 0.198 | < 0.01 |

| M(希望感) | — | — | — | b | 0.156 | 0.031 | < 0.001 | |

| W(父母文化持守) | — | — | — | C2’ | 0.533 | 0.133 | < 0.001 | |

| X×W | — | — | — | C3’ | -0.280 | -4.825 | < 0.001 | |

| Constant | i1 | 4.394 | 0.116 | < 0.001 | i2 | 2.202 | 0.474 | < 0.001 |

|

R2=0.070 F(1, 1262)=94.33, p < 0.001 |

R2=0.083 F(4, 1259)=28.47, p < 0.001 |

|||||||

希望在家庭功能与认同整合关系之间的间接效应是a×b=-0.503*0.156=-0.079,其置信区间是[-0.119, -0.044],可见置信区间没有包括0。因此,希望的中介效应显著。

同时,家庭功能对认同整合的直接效应显著(C1’=0.522),其置信区间是[0.135, 0.091];在只有一个调节变量的情况下, 条件直接效应(conditional direct effects)表示在调节变量特定的水平上直接效应的大小(Hayes, 2013; Muller, Judd, & Yzerbyt, 2005)。为了进一步揭示父母文化持守对家庭功能与认同整合关系的调节作用,表 3列出了不同水平的父母文化持守(低于均值一个标准差、均值和高于均值一个标准差),条件直接效应的情况。可见,随着父母文化持守的增高,条件直接效应有逐渐变大的趋势,并且其置信区间均未包括0。这些信息表明了父母文化持守的调节效应显著。

| 父母文化持守 | 效应值 | 标准差 | t | p | 95% Bias-Corrected Bootstrap CI | |

| 2.43 | -0.16 | 0.08 | -2.07 | < 0.05 | -0.31 | -0.01 |

| 3.32 | -0.41 | 0.06 | -6.72 | < 0.001 | -0.53 | -0.29 |

| 4.20 | -0.66 | 0.08 | -7.93 | < 0.001 | -0.82 | -0.49 |

| 注:父母文化持守列出了3个典型值,其中2.43是低于平均值一个标准差,3.32是平均值,4.20是高于平均值一个标准差。 | ||||||

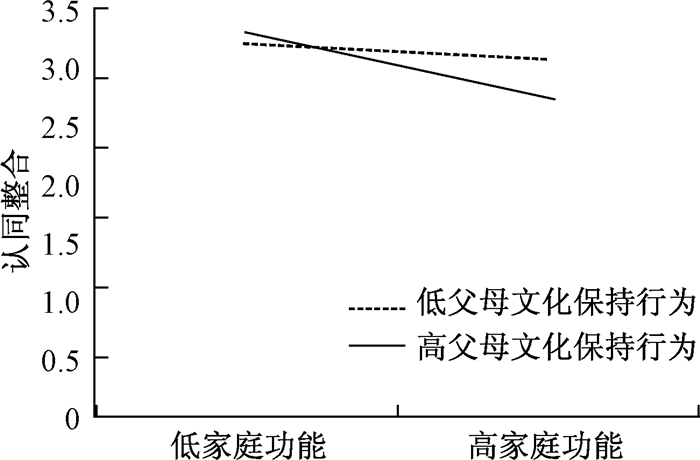

为了进一步展示其调节作用(Frazier, Tix, & Barron, 2004),我们继续进行了简单斜率检验。选择父母文化持守的平均数正负一个标准差(分别为4.20,2.43),以及家庭功能的平均数正负一个标准差(分别为2.63,1.79) 时,使用如下的回归方程(参数值详见表 3)(Hayes, 2013),计算四种条件下的认同整合的数值,分别为3.21(低父母文化持守、低家庭功能),3.27(高父母文化持守、低家庭功能);3.08(低父母文化持守、高家庭功能),2.72(高父母文化持守、高家庭功能);绘制了简单效应分析图(见图 2,其中“低家庭功能”是指家庭功能的测量得分低,表明家庭功能良好;“高家庭功能”是指家庭功能的测量得分高,表明家庭功能不良)。

|

| 图 2 父母文化持守对家庭功能与认同整合的调节作用 |

M=i1+aX+eM;

Y=i2+C1’X+C2’W+C3’XW+eY

检验发现(见表 3),当父母文化持守较低时,家庭功能负向预测认同整合,其B=-0.16, t=-2.07(p < 0.05);当父母文化持守较高时,家庭功能显著的负向预测认同整合,其B=-0.66, t=-9.93(p < 0.001)。可见,随着父母文化持守的增大,家庭功能负向预测认同整合的作用得到了进一步的增强。

综上可知,家庭功能通过流动青少年的希望感这一中介变量影响了其对认同整合的关系(ab=-0.079, SE=0.019, CI=[-0.12, -0.04]);与此同时,父母文化持守对家庭功能与认同整合关系的条件直接效应显著,父母文化持守越高,条件直接效应值越显著。可见,研究模型(见图 1)得到了整体上的证实。

4 讨论积极青少年发展观(Positive Youth Development Perspective,PYD)认为(Benson, Scales, Hamilton, & Sesma, 2006; Damon, 2004),积极的家庭资源(例如,健康的家庭关系)与个体的积极因素(例如,希望)有效促进了青少年健康发展(常淑敏, 张文新, 2013)。本文构建了一个条件直接效应模型,检验了流动青少年家庭功能影响其认同整合的机制。研究结果证实了家庭功能通过流动青少年的希望感这一中介变量影响了其对认同整合的关系;与此同时,父母文化持守对家庭功能与认同整合关系的调节作用显著。

4.1 家庭功能与认同整合的关系我国流动青少年面对两个不同的文化与认同身份的“情境”,家庭功能是他们认同发展这一发展性任务的重要资源(Reitz et al., 2014)。因此,积极的家庭功能促进了流动青少年能够更好地整合旧文化身份与新文化身份。整个家庭发展成为一个双认同身份家庭并且获取和谐的家庭关系对于流动人口及其子女都是重要的发展任务(Smokowski & Bacallao, 2011)。这与西方的一些移民青少年的研究结果相一致,例如,一项研究以在以色列生活的以色列裔(Israeli-born,IB)和埃塞俄比亚裔青少年(Ethiopian-born,EB)为比较群体,探索家庭功能与自我认同(ego identity)的关系,除了自我认同率相似之外,EB青少年的自我认同受到了家庭功能不良的影响(Romi & Simcha, 2009)。一项以250名西班牙裔移民青少年为样本的纵向研究发现,家庭功能与认同混淆的改变显著相关,在青少年早期,家庭功能主要影响了认同混淆的发展,不过在青少年中期家庭功能与认同混淆的关系发生了交互作用(Schwartz, Mason, Pantin, & Szapocznik, 2009)。不过,也有研究指出,家庭功能的促进作用可能随着青少年的新认同身份生活经历的增加而减少(Hurwich-Reiss, Rienks, Bianco, Wadsworth, & Markman, 2015; Reitz et al., 2014),他们会花费较少的时间与家长,将更多的精力与同伴在一起。因此,随着青少年年龄的增加,同伴在流动青少年认同整合发展之中的作用可能有增加的趋势,这需要后继研究的探索(骆芳美, 郭树祯, 2011)。

4.2 希望的中介作用检验希望的中介作用是为了解释家庭功能“怎样”对认同整合发挥作用的问题,有助于进行有效的流动青少年认同整合促进等实践工作。家庭功能积极健康的家庭,强调目标和问题解决导向,积极希望感的父母更能培养出快乐与充满希望感的子女(Feldman & Snyder, 2005)。希望理论本质而言,是一种心理的希望(the psychology of hope),强调一系列可以修订的具体目标(Scioli, Scioli-Salter, Sykes, Anderson, & Fedele, 2016)。流动青少年面对的认同整合的现实问题都可以具体化为一个个富有挑战的目标,而希望提供了一个“网络”(hope as a network),高希望感的个体更倾向于感受到了支持、联结和安全,更容易与人合作,保持开放,从家人那里获取帮助,从而投入到促进自我调节的行为之中(Feldman & Snyder, 2005; Scioli et al., 2016; 骆芳美, 郭树祯, 2011)。因此,家庭功能促进了流动青少年希望感的提升,而希望感的提升进一步促进了他们认同整合的发展,可见希望的中介作用得到了证实。

4.3 父母文化持守的调节作用检验父母文化持守的调节作用是为了回答家庭功能“在什么情况下”对认同整合具有更大影响。在实践中,父母文化持守作用的信息可用来确定哪些流动青少年最容易受影响,以制定或采取针对性的干预措施。与传统移民同化(immigrant assimilation)不同,很少有流动青少年采用“全或无”的方式在新和旧身份认同之间选择,他们选择那些本土传统文化(native cultural traditions)被主流社会(host society)采纳的标准和价值(Fuligni & Tsai, 2015)。父母文化持守在此过程中扮演了重要角色,提供了社会学习的示范榜样,流动青少年通常创造新的、混合的(hybridized)认同,即随着所处的情境而灵活的改变(Ni et al., 2016)。不过,一项以11岁青少年为被试的研究发现,家庭功能影响了认同发展(Schwartz et al., 2009),而另外一项以15岁青少年为被试的研究并没有发现这一现象(French, Seidman, Allen, & Aber, 2006)。这可能提示我们,父母文化持守不是唯一的调节因素。有研究进一步指出,母语损失(dynamics of native language loss)损害了家庭关系,青少年使用母语的意愿及熟练度对其认同发展有潜在的影响(Fuligni & Tsai, 2015)。

4.4 研究局限与展望第一,在农村生活的时长、在城市开始生活的年龄及时长可能影响了结果(Schwartz et al., 2015)。因此,流动青少年到达城市的年龄可能是异质的,未来的研究需要探讨其与其他潜在因素的影响。第二,本文流动青少年代表了那些离开自己的农村家乡去城市寻找发展机会的群体。那些没有移民到城市的青少年们正在经历中国的城镇化变革,他们也需要发展与流动青少年类似的认同,这两个群体认同发展的关系有待进一步探究。第三,移民子女认同研究主要来自北美以及西欧等传统移民输入地区,中国人口迁徙背景下的流动人口子女认同是一种特殊形式,也需通过跨文化比较研究探讨本文结论在国际移民背景中是否同样成立。

5 结论(1) 流动青少年家庭功能正向预测了认同整合;希望会中介其所在家庭的家庭功能与其认同整合两者间的关系。

(2) 流动青少年的父母文化持守会调节家庭功能影响其认同整合这一过程。

| Benet-Martínez V., & Haritatos J. (2005). Bicultural Identity Integration (BⅡ):Components and Psychosocial Antecedents. Journal of Personality, 73(4), 1015-1050. DOI: 10.1111/jopy.2005.73.issue-4. |

| Benson, P. L., Scales, P. C., Hamilton, S. F., & Sesma, A., Jr. (2006). Positive youth development:Theory, research, and applications. In R. M. Lerner (Ed.), Theoretical models of human development. Volume 1 of Handbook of Child Psychology. (6th ed., pp. 894-941). Editors-in-chief:W. Damon & R. M. Lerner. Hoboken, NJ:Wiley. http://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=198532 |

| Ciarrochi J., Parker P., Kashdan T. B., Heaven P. C. L., & Barkus E. (2015). Hope and emotional well-being:A six-year study to distinguish antecedents, correlates, and consequences. Journal of Positive Psychology, 10(6), 520-532. DOI: 10.1080/17439760.2015.1015154. |

| Crocetti E., Beyers W., & Cok F. (2016). Shedding light on the dark side of identity:Introduction to the special issue. Journal of Adolescence, 47(SI), 104-108. |

| Damon W. (2004). What is positive youth development?. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591(1), 13-24. DOI: 10.1177/0002716203260092. |

| Feldman D. B., & Snyder C. R. (2005). Hope and the meaningful life:Theoretical and empirical associations between goal-directed thinking and life meaning. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(3), 401-421. DOI: 10.1521/jscp.24.3.401.65616. |

| Frazier P. A., Tix A. P., & Barron K. E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 51(1), 115-134. DOI: 10.1037/0022-0167.51.1.115. |

| French S. E., Seidman E., Allen L., & Aber J. L. (2006). The development of ethnic identity during adolescence. Developmental Psychology, 42(1), 1-10. DOI: 10.1037/0012-1649.42.1.1. |

| Fuligni A. J., & Tsai K. M. (2015). Developmental Flexibility in the Age of Globalization:Autonomy and Identity Development Among Immigrant Adolescents. Annual Review of Psychology, 66, 411-431. DOI: 10.1146/annurev-psych-010814-015111. |

| Gonzales-Backen M. A. (2013). An Application of Ecological Theory to Ethnic Identity Formation Among Biethnic Adolescents. Family RelationsFam Relat, 62(1), 92-108. DOI: 10.1111/fare.2013.62.issue-1. |

| Hayes A. F. (2013). Introduction to Mediation Moderation and Conditional Process Analysis:A Regression-Based Approach. New York: The Guilford Press. |

| Hurwich-Reiss E., Rienks S. L., Bianco H., Wadsworth M. E., & Markman H. J. (2015). Exploring The Role of Ethnic Identity In Family Functioning Among Low-Income Parents. Journal of Community Psychology, 43(5), 545-559. DOI: 10.1002/jcop.2015.43.issue-5. |

| Kroger J., Martinussen M., & Marcia J. E. (2010). Identity status change during adolescence and young adulthood:A meta-analysis. Journal of Adolescence, 33(5), 683-698. DOI: 10.1016/j.adolescence.2009.11.002. |

| Muller D., Judd C. M., & Yzerbyt V. Y. (2005). When moderation is mediated and mediation is moderated. Journal of Personality and Social Psychology, 89(6), 852-863. DOI: 10.1037/0022-3514.89.6.852. |

| Nguyen A. D., & Benet-Martinez V. (2013). Biculturalism and Adjustment:A Meta-Analysis. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(1), 122-159. DOI: 10.1177/0022022111435097. |

| Ni S., Chui H. K., Ji X., Jordan L., & Chan L. W. (2016). Subjective well-being amongst migrant children in China:unravelling the roles of social support and identity integration. Child Care Health & Development, 42(5), 750-758. |

| Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Lee J. Y., & Podsakoff N. P. (2003). Common method biases in behavioral research:A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. DOI: 10.1037/0021-9010.88.5.879. |

| Reitz A. K., Motti-Stefanidi F., & Asendorpf J. B. (2014). Mastering Developmental Transitions in Immigrant Adolescents:The Longitudinal Interplay of Family Functioning, Developmental and Acculturative Tasks. Developmental Psychology, 50(3), 754-765. DOI: 10.1037/a0033889. |

| Romi S., & Simcha G. (2009). Ego Identity and Perceived Family Functioning:Comparing at-Risk Native-Born and Immigrant Ethiopian Adolescents in Israel. Adolescence, 44(176), 869-890. |

| Sam D. L., & Berry J. W. (2010). Acculturation:When Individuals and Groups of Different Cultural Backgrounds Meet. Perspectives on Psychological Science, 5(4), 472-481. DOI: 10.1177/1745691610373075. |

| Schwartz S. J., Mason C. A., Pantin H., & Szapocznik J. (2009). Longitudinal Relationships Between Family Functioning and Identity Development in Hispanic Adolescents Continuity and Change. Journal of Early Adolescence, 29(2), 177-211. DOI: 10.1177/0272431608317605. |

| Schwartz S. J., Unger J. B., Baezconde-Garbanati L., Benet-Martinez V., Meca A., & Zamboanga B. L. (2015). Longitudinal trajectories of bicultural identity integration in recently immigrated Hispanic adolescents:Links with mental health and family functioning. International Journal of Psychology, 50(6), 440-450. DOI: 10.1002/ijop.12196. |

| Scioli A., Scioli-Salter E. R., Sykes K., Anderson C., & Fedele M. (2016). The positive contributions of hope to maintaining and restoring health:An integrative, mixed-method approach. Journal of Positive Psychology, 11(2), 135-148. DOI: 10.1080/17439760.2015.1037858. |

| Smokowski P. R., & Bacallao M. L. (2011). Becoming bicultural:Risk, resilience, and Latino youth. New York: New York University Press. |

| Sullivan S., Schwartz S. J., Prado G., Huang S., Pantin H., & Szapocznik J. (2007). A bidimensional model of acculturation for examining differences in family functioning and behavior problems in Hispanic immigrant adolescents. Journal of Early Adolescence, 27(4), 405-430. DOI: 10.1177/0272431607302939. |

| Umana-Taylor A. J., Alfaro E. C., Bamaca M. Y., & Guimond A. B. (2009). The Central Role of Familial Ethnic Socialization in Latino Adolescents' Cultural Orientation. Journal of Marriage and Family, 71(1), 46-60. DOI: 10.1111/jomf.2009.71.issue-1. |

| Zhao B. H., & Sun Y. (2011). Reliability and validity of the Chinese vision of Children's Hope Scale. Chinese Mental Health Journal, 25(6), 454-459. |

| 常淑敏, 张文新. (2013). 人类积极发展的资源模型——积极青少年发展研究的一个重要取向和领域. 心理科学进展, 21(1), 86-95. |

| 方晓义, 徐洁, 孙莉, 张锦涛. (2004). 家庭功能:理论、影响因素及其与青少年社会适应的关系. 心理科学进展, 12(4), 544-553. |

| 刘杨, 陈舒洁, 袁晓娇, 方晓义. (2013). 父母身份认同促进行为、家庭环境与流动儿童身份认同的关系. 中国特殊教育, 21(7), 64-70. |

| 骆芳美, 郭树祯. (2011). 从希望入手:希望理论在咨商上的应用. 台北: 心理出版社. |

| 倪士光, 李虹. (2014a). 流动儿童认同整合与歧视知觉的关系:社会支持和应对方式的作用. 心理发展与教育, 30(1), 31-38. |

| 倪士光, 李虹. (2014b). 流动儿童认同整合测量及回忆性质的影响. 心理与行为研究, 12(1), 45-51. |

| 申继亮, 刘霞, 赵景欣, 师保国. (2015). 城镇化进程中农民工子女心理发展研究. 心理发展与教育, 31(1), 108-116. |

| 汪向东, 王希林, 马弘. (1999). 心理卫生评定量表手册(增订版). 北京: 中国心理卫生杂志社. |

| 王继堃, 赵旭东. (2011). McMaster模式家庭功能评价及家庭治疗. 临床精神医学杂志, 21(4), 280-282. |

| 王明珠, 邹泓, 李晓巍, 张文娟, 王英芊, 蒋索. (2015). 幼儿父母婚姻冲突与教养方式的关系:父母情绪调节策略的调节作用. 心理发展与教育, 31(3), 279-286. |

| 王中会, 蔺秀云, 侯香凝, 方晓义. (2016). 流动儿童城市适应及影响因素——过去20年的研究概述. 北京师范大学学报(社会科学版), 54(2), 37-46. |

| 杨晓莉, 闫红丽, 刘力. (2015). 双文化认同整合与心理适应的关系:辩证性自我的中介作用. 心理科学, 38(6), 1475-1481. |

| 张茜洋, 冷露, 陈红君, 方晓义, 舒曾, 蔺秀云. (2017). 家庭社会经济地位对流动儿童认知能力的影响:父母教养方式的中介作用. 心理发展与教育, 33(2), 153-162. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33