国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 叶宝娟, 方小婷, 杨强, 郑清, 刘林林, 郭少阳. 2017.

- YE Baojuan, FANG Xiaoting, YANG Qiang, ZHENG Qing, LIU Linlin, GUO Shaoyang. 2017.

- 情绪调节困难对大学生手机成瘾的影响:相貌负面身体自我和社交回避与苦恼的链式中介作用

- The Effects of Difficulties in Emotional Regulation on College Students' Mobile Phone Addiction:The Chain Mediating Effect of Facial Negative Physical Self and Social Avoidance and Distress

- 心理发展与教育, 33(2): 249-256

- Psychological Development and Education, 33(2): 249-256.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2017.02.14

2. 江西师范大学教育学院, 南昌 330022

2. School of Education, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022

截至2015年12月,中国网民累计达6.88亿,其中有90.1%的网民通过手机上网(中国互联网络信息中心,2016)。在高校,大学生几乎人手一部手机,智能手机的使用占99%以上(逄方圆,宗宇,2014;付桂芳,李歆瑶,2015),但是有些大学生由于长期不正确、不合理的使用手机对身心健康产生了一些负面影响,其中最受社会关注的是手机成瘾。成瘾包括药物成瘾和行为成瘾,行为成瘾包括网络成瘾、手机成瘾、赌博成瘾、游戏成瘾等(Lee et al., 2016;Sunthlia, Ahmad, & Singh, 2016),手机成瘾是指过度沉迷于以手机为媒介的活动,对手机使用产生强烈、持续的渴求感与依赖感,并导致个体出现明显的社会、心理功能损害(Yen et al., 2009),大学生手机成瘾的比例约为15%~40%(王欢,黄海,吴和鸣,2014;周扬,刘勇,陈健芷,2015),手机成瘾与传统的网络成瘾相比,更具有广泛性和隐蔽性,并且对个体的身心健康危害更大(Beranuy, Oberst, Carbonell, & Chamarro, 2009; Carbonell, Guardiola, Fuster, Gil, & Panova, 2016),手机成瘾已成为继网络成瘾之后影响青少年身心健康的又一大杀手(葛续华,祝卓宏,2014;李苑文,2013)。手机成瘾会引发青少年的心理障碍和社会适应性障碍,严重威胁青少年学业和身心健康(Billieux el at., 2015; Thomée, Härenstam, & Hagberg, 2011),过度使用手机会导致压力感、抑郁症、自杀倾向等心理问题,也容易引发睡眠障碍等生理症状(Jun, 2016; 管浩圻,陈丽兰,2015)。因此,应该考察大学生手机成瘾背后的作用因素与科学机制,为有效预防及科学控制大学生手机成瘾提供理论依据。

情绪调节是个体管理和改变自己或他人情绪的过程,包括对情绪的觉知和理解的能力、对情绪体验的接受能力、对情绪表达行为的控制能力以及灵活选取适当情绪调节策略的能力(Gratz & Roemer, 2008; 张耀方,方晓义,2010)。上述这些能力一旦受损,个体在情绪调节上就会出现障碍或失调,这种情绪调节能力的缺失即为情绪调节困难(Gratz & Roemer, 2008; 黎燕斌,侯香凝,蔺秀云,2016)。Bonanno(2001)的自我情绪调节模型认为情绪调节是个体寻求内部自我平衡的过程,而情绪调节困难的个体容易出现社会适应问题和内部自我不平衡状态,个体会尝试通过新的技能、行为或资源来达到内部平衡。根据这一理论可知,因情绪调节困难而导致出现社会适应问题和内部自我失衡的大学生,他们很可能会长期通过手机上的各种功能来满足自己的需求从而达到自我内部平衡,如此长时间使用手机很可能会导致手机成瘾。实证研究也表明情绪调节困难的个体易出现负性行为(如手机成瘾),他们面临着很多内化问题(如焦虑、抑郁等)和外化问题(如反社会行为、手机成瘾等)的困扰,不利于个体心理健康的发展(Houck et al., 2016; Quoidbach, Mikolajczak, & Gross, 2015)。综上,本研究提出假设1:情绪调节困难对大学生手机成瘾具有正向预测作用。

为了更好的预防和干预大学生手机成瘾,应考察情绪调节困难影响大学生手机成瘾的中介机制。在文献回顾的基础上,本研究认为相貌负面身体自我可能是值得考虑的中介变量。相貌负面身体自我是指个体认为自己相貌吸引力低而产生对相貌的消极认知、消极情感体验及相应的行为调控(Rumsey & Harcourt, 2005),有实证研究表明,情绪调节越困难的个体越容易形成更高水平的负面身体自我(Schore, 2015; Sheppes, Suri, & Gross, 2015),Davis(2001)的“认知—行为”模型认为成瘾的中心因素是适应不良认知,适应不良认知包括对世界的认知和对自我的认知两个方面,后者包含自我怀疑、自我效能感低及否定性自我评价等方面,个体负面自我评价是成瘾行为的风险因素,同时,实证研究也表明相貌负面身体自我对大学生手机成瘾具有正向预测作用(Chen & Peng, 2008)。综上所述,本研究提出假设2:相貌负面身体自我是情绪调节困难与大学生手机成瘾之间关系的中介变量。

那么,相貌负面身体自我又是如何影响大学生手机成瘾的呢?通过对以往文献的整理,本研究将引入社交回避及苦恼这一中介变量对此进行探讨,社交回避及苦恼是指社交场合中的回避行为和苦恼感受,社交回避是指回避社交的倾向;社交苦恼则是指个体在社交情境中负向情感和不舒服的体验(Watson & Friend, 1969)。实证研究表明,负面身体自我程度越高,大学生越容易在社交场合中产生回避与苦恼(Miers, Blöte, Heyne, & Westenberg, 2014; 苑杰,庞静娟,郭鑫,张晓娜,2015)。Maslow(1943)的需要理论认为个体的基本需要包括交往和尊重,而处在人际疏远环境的个体,这些需求很难得到满足,促使其转向网络或其他媒介来间接获得满足。在社交场合中产生回避及苦恼的大学生,其交往的需求在现实生活中得不到满足,这种强大的交往需要会驱使大学生通过其他的媒介来获得满足,其中手机便是大学生的首选方式,长时间通过手机来满足社交需求容易导致手机过度依赖问题,同时研究也表明,社交焦虑水平越高,大学生手机成瘾风险越高(胡珊珊,2015;王欢等,2014),而社交回避及苦恼作为社交焦虑的一个重要指标,很可能是影响大学生手机成瘾的重要因素之一。据此,本研究提出假设3:社交回避与苦恼是相貌负面身体自我与大学生手机成瘾之间的中介变量。

Campos等(1994)的情绪调节过程模型认为个体情绪调节的目的在于在情境中选择社会团体可接受的反应来协调不相符的冲突,当个体在情绪调节的任何一个过程出现困难时都可能会导致社会适应的问题,根据这一理论,当大学生的情绪调节出现困难时,面对社交冲突时很难做出他人可以接受的反应,从而导致关系破裂,人际关系上的不愉快体验很可能会导致个体对社交活动产生苦恼与回避行为。同时正如前面所言,Maslow(1943)的需要理论认为人际交往是个体最基本的需要,在现实生活中难以满足这些需求的个体会通过网络或其他媒介来获得满足,因社交回避及苦恼而无法满足交往需求的大学生,很可能会长期依赖手机来满足人际交往的需求,如此长期使用手机很可能会导致手机成瘾,实证研究也表明社交焦虑是大学生手机成瘾的一个重要影响因素(胡珊珊,2015;王欢等,2014),即大学生的社交焦虑水平越高,越容易手机成瘾。据此,本研究提出假设4:社交回避与苦恼是情绪调节困难与大学生手机成瘾之间的中介变量。

综上所述,本研究主要有4个目的:(1) 检验情绪调节困难对大学生手机成瘾的正向预测作用;(2) 考察相貌负面身体自我对情绪调节困难与大学生手机成瘾之间关系的中介作用;(3) 检验社交回避与苦恼对相貌负面身体自我与大学生手机成瘾之间关系的中介作用,(4) 检验社交回避与苦恼对情绪调节困难与大学生手机成瘾之间关系的中介作用,也就是说,相貌负面身体自我与社交回避与苦恼在情绪调节困难与大学生手机成瘾之间起链式中介作用(如图 1所示)。

|

| 图 1 概念框架图 |

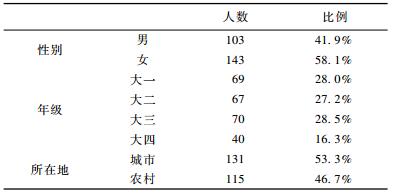

采用整群抽样方法选取某省4所本科高校734名大学生(M = 20.02岁,SD = 1.78) 作为调查对象,被试的基本信息如表 1所示。

根据熊婕等人(2012)编制的《手机成瘾倾向量表》中的标准,手机成瘾倾向项目总分≥48分的被试被界定为手机成瘾者,本研究筛选出手机成瘾者246人(M = 21.87岁,SD = 1.21),占调查总人数的33.51%,基本信息如表 2所示。

采用Gratz和Roemer(2004)编制、冯玉(2008)修订的情绪调节困难量表,由31个项目组成,测量了难以意识到自己的情绪反应、不接纳自己的情绪反应、缺乏有效的情绪调节策略、难以控制自身的冲动反应和当负性情境下,难以实施预定目标行为五个方面。采用五点计分,从“1”(完全不符合)到“5”(完全符合), 分值越高表明大学生情绪调节越困难。本研究中该量表的α系数为0.89,本研究中的验证性因子分析模型拟合指标是:RMSEA=0.04,NNFI=0.95,CFI=0.92,SRMR=0.05,表明量表的结构效度好(候杰泰等,2006)。

2.2.2 相貌负面身体自我量表采用Chen和Jackson(2006)编制的负面身体自我量表的相貌分量表, 由11个项目组成。采用五点计分,从“0”(从不)到“4”(总是),分值越高表明大学生负面身体自我水平越高。本研究中该量表的α系数为0.90,本研究中的验证性因子分析模型拟合指标是:RMSEA =0.07,NNFI=0.91,CFI=0.93,SRMR=0.07,表明量表的结构效度好(候杰泰等,2006)。

2.2.3 社交回避与苦恼量表采用Watson和Friend(1969)编制、汪向东等人(1999)修订的社交回避及苦恼量表,由28个项目组成,测量了社交回避和社交苦恼两个方面。采用五点计分,从“0”(完全不同意)到“4”(完全同意),分值越高表明大学生社交回避与苦恼水平越高。本研究中该量表的α系数为0.82,本研究中的验证性因子分析模型拟合指标是:RMSEA=0.08,NNFI=0.94,CFI=0.92,SRMR=0.05,表明量表的结构效度好(候杰泰等,2006)。

2.2.4 大学生手机成瘾倾向量表采用熊婕等人(2012)编制的大学生手机成瘾倾向量表,由16个项目组成,测量了突显行为、戒断症状、心境改变和社交抚慰四个方面。采用五点计分,从“1”(非常不符)到“5”(非常符合),分值越高表明大学生手机成瘾倾向越高。本研究中该量表的α系数为0.89,本研究中的验证性因子分析模型拟合指标是:RMSEA=0.07,NNFI=0.90,CFI=0.92,SRMR=0.04,表明量表的结构效度好(候杰泰等,2006)。

2.3 数据处理与分析采用SPSS17.0对数据进行共同方法偏差检验、各变量描述性统计分析和相关分析等统计分析,并使用Mplus7.0进行结构方程模型分析来检验相貌负面身体自我和社交回避与苦恼在情绪调节困难和大学生手机成瘾之间的中介效应。

3 结果 3.1 共同方法偏差控制与检验本研究采用的是自我报告法收集数据,可能存在共同方法偏差,本研究采用控制未测单一方法潜因子法检验共同方法偏差,结果显示,15个因子特征根大于1,第一个因子仅能解释15.64%,小于40%的临界标准,不存在严重的共同方法偏差(熊红星,张璟,叶宝娟,郑雪,孙配贞,2012)。

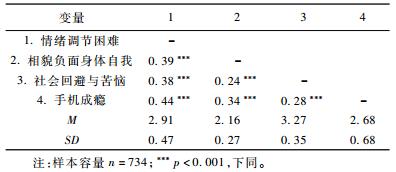

3.2 各变量的描述性统计分析表明,情绪调节困难、相貌负面身体自我、社交回避与苦恼与手机成瘾显著正相关。情绪调节困难、相貌负面身体自我与社交回避与苦恼显著正相关。情绪调节困难与相貌负面身体自我显著正相关。

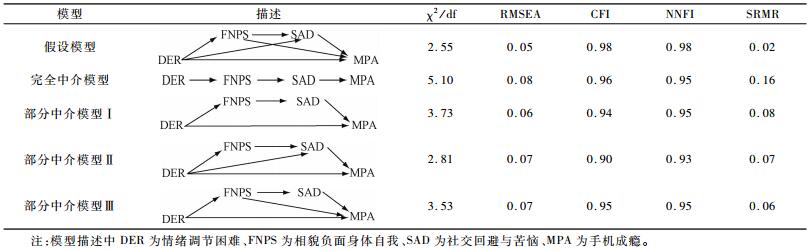

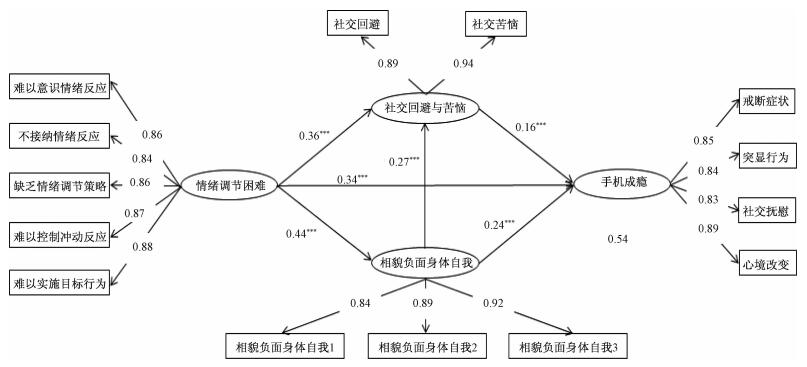

本研究采用结构方程模型(方杰,温忠麟,张敏强,孙配贞,2014;吴艳,温忠麟,2011)检验相貌负面身体自我和社交回避与苦恼在情绪调节困难与大学生手机成瘾之间的中介效应。首先,在评估假设模型的同时,我们还评估了1个完全中介竞争模型和3个部分中介竞争模型。结果如表 4所示,观测数据与假设模型拟合最佳(χ2/df =2.55,RMSEA=0.05,SRMR=0.02,CFI=0.98,NNFI=0.98),而其他4个模型(完全中介模型、部分中介模型Ⅰ、部分中介模型Ⅱ、部分中介模型Ⅲ)均没有假设模型与观测数据匹配的好,其次,对链式中介进行检验,情绪调节困难能够正向预测大学生手机成瘾(γ=0.44, t=11.06, p<0.001),假设1得到验证。图 2的结果表明:情绪调节困难能够正向预测大学生相貌负面身体自我(γ=0.44, t=11.06, p<0.001),相貌负面身体自我能够正向预测大学生社交回避与苦恼(γ=0.27, t=6.21, p<0.001),社交回避与苦恼能够正向预测大学生手机成瘾(γ=0.16, t=3.75, p<0.001),即大学生的情绪调节困难水平越高,其相貌负身体自我水平会越高,进而会使大学生对社交活动产生更多的回避与苦恼,最终提高大学生形成手机成瘾的风险。

|

| 图 2 链式中介模型 |

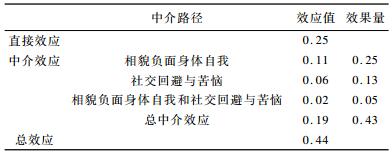

采用偏差校正百分位Bootstrap(重复取样3000次)进行中介效应检验,如表 5所示,相貌负面身体自我在情绪调节困难与大学生手机成瘾的中介效应95%的区间为[0.07, 0.15],中介效果量为0.25,中介作用显著,因此,相貌负面身体自我是情绪调节困难与大学生手机成瘾的中介变量,假设2得到验证。社交回避与苦恼在相貌负面身体自我与大学生手机成瘾的中介效应95%的区间为[0.01, 0.07],中介效果量为0.10,中介作用显著,因此,社交回避与苦恼是相貌负面身体自我和大学生手机成瘾的中介变量,假设3得到验证。社交回避与苦恼在情绪调节困难与大学生手机成瘾的中介效应95%的区间为[0.02, 0.10],中介效果量为0.13,中介效应显著,因此,社交回避与苦恼是情绪调节困难和大学生手机成瘾的中介变量,假设4得到验证。相貌负面身体自我和社交回避与苦恼在情绪调节困难与手机成瘾的链式中介效应95%的区间为[0.01, 0.03],中介效果量为0.05,链式中介效应显著,因此,相貌负面身体自我与社交回避与苦恼在情绪调节困难与大学生手机成瘾之间起链式中介作用。

本研究发现有33.51%的大学生被界定为手机成瘾者,与以往研究结果大体一致(付桂芳,李歆瑶,2015;黄海,余莉,郭诗卉,2013)。大学生手机成瘾的影响因素可以概括为客观环境因素和主观心理因素两大类。客观环境因素包括手机本身的特异功能、家庭教育环境和同伴影响等,而大学生自身因素大致可以分为以下几个方面,一是人格特质,如神经质倾向的个体比严谨性和外向性倾向的个体更容易产生手机成瘾(王欢等,2014);二是情绪迁移,如大学生正处在自我同一性确立的时期,其内心充满成长过程中的孤独与不安,手机以其虚拟性、互动性可以从根本上消除大学生成长中的孤独感(Enez Darcin et al., 2016; 刘红,王洪礼,2011);三是自控能力,由于部分大学生的自控能力不强,长时间的使用手机而导致手机成瘾(Park & Chung, 2015; 李洋,郑铮,王福顺,2015)。本研究从情绪转移的角度来考察大学生手机成瘾的影响因素,查阅了以往的大量文献(Butcher, 2015; Gatta et al., 2015; 张耀方,方晓义,2010),结果发现,情绪调节困难很可能对大学生手机成瘾发挥了“推波助澜”的作用,因此,本研究对情绪调节困难影响大学生手机成瘾的过程进行了深入的探讨。

4.2 情绪调节困难对大学生手机成瘾的影响从高中步入大学后,生活、学习环境的改变和独立性的形成对青少年的情绪带来了巨大的影响,使得大学生对情绪调节的需求日益增强,情绪调节困难的个体由于长期的消极情绪体验容易出现各种心理问题(Brown, 2004; 侯瑞鹤,俞国良,2006)。本研究表明情绪调节困难会正向预测大学生手机成瘾,因此,我们应该高度重视情绪调节困难对大学生手机成瘾的影响。本研究引入相貌负面身体自我和社交回避与苦恼变量建立了一个链式中介模型,得到了一些有意义的研究结论。

4.3 相貌负面身体自我和社交回避与苦恼的中介效应整体而言,本研究基于理论基础上提出的链式中介模型比较深入地揭示了情绪调节困难对大学生手机成瘾的作用机制:情绪调节困难不仅直接影响大学生手机成瘾,还通过相貌负面身体自我和社交回避与苦恼间接影响大学生手机成瘾。首先,结果表明总中介效果量达0.43,情绪调节困难对大学生手机成瘾的影响将近一半的效应是通过相貌负面身体自我和社交回避与苦恼发挥作用的,说明该中介效应对解释情绪调节困难增加大学生手机成瘾风险具有重要意义。其次,通过相貌负面身体自我这一中介路径的中介效果量最大,达0.25,说明情绪调节困难主要是通过相貌负面身体自我这一路径对大学生手机成瘾产生影响的,通过社交回避与苦恼这一中介路径的中介效果量为0.13,虽然其中介作用不如相貌负面身体自我大,但是其中介效应仍然是显著的,说明社交回避与苦恼在其中起的作用不能忽视。

再次,情绪调节困难通过相貌负面身体自我和社交回避与苦恼间接影响大学生手机成瘾的链式中介效果量为0.05,中介效应显著,值得注意的是,链式中介效应占总效应的比例相对较小,但这并不意味着本研究的链式中介效应没有意义。首先,小效果量仍可能具有重要的理论意义。社会科学中许多现象往往受多种因素影响,社会科学理论通常更多只是预测某种因素有无影响,而较少预测某种因素所起作用的绝对大小。在这种情况下,如果小效应能够支持所检验的理论,那么小效应也具有重要的意义(Gall, Gall, & Borg, 2007)。其次,小效果量也可能具有重要的实践意义(Ellis, 2010),方法学家认为,当小效应可能直接或间接引发重大结果、小效应可能随时间推移而累积成大效应、小效应所涉及的人群范围比较广泛时,即使效应小也需引起高度重视。本研究中虽然链式中介效应相对偏小,但相貌负面身体自我和社交回避与苦恼可能引发重大结果(如手机成瘾),大学生长期受到相貌负面身体自我和社交回避与苦恼的影响可能累积成大效应,同时可能很多大学生都会产生相貌负面身体自我和社交回避与苦恼,因此,这种相对偏小的链式中介效应也应受到重视。

通过中介效应分析,本研究发现相貌负面身体自我和社交回避与苦恼在情绪调节困难与大学生手机成瘾之间起链式中介作用。大学生情绪调节越困难,越容易产生相貌负面身体自我的不良认知,情绪调节困难的大学生,容易一直处在负性情绪中,负性情绪会降低大学生对自己相貌的评价。而相貌负面身体自我水平越高的大学生,在社交场合中越容易产生社交回避与苦恼,这一研究结果为Clark和Wells(1995)提出的社交焦虑模型提供了实证支持,否定性自我评价的个体容易把社交场合视为危险性情境,从而会导致焦虑症状和社交回避行为,当大学生对自己的相貌负性评价时容易产生自卑感,在社交场合中担心别人会取笑他,从而把这种情境视为具有威胁性,进而产生不舒服、害怕等症状和逃避社交场合。对社交活动产生苦恼与回避行为的大学生,其与人交往的基本需求就无法得到满足,从而很容易导致大学生转向通过社交软件众多的手机寻求交往需求的满足,如此长期使用手机将导致大学生手机成瘾。

4.4 研究实践意义本研究对大学生手机成瘾的预防和干预具有十分重要的参考价值。首先,本研究发现情绪调节困难会正向预测大学生手机成瘾,要及时识别和筛选出情绪调节困难的大学生,通过适当的训练来提高大学生的情绪调节能力,进而预防大学生手机成瘾。其次,本研究还发现情绪调节困难会通过相貌负面身体自我和社交回避与苦恼间接影响大学生的手机成瘾,因此,学校可以通过老师和同学们的密切观察或用相关量表及时识别和筛选出相貌负面身体自我和社交回避与苦恼水平较高的学生,对于相貌负面身体自我水平高的大学生,学校应对他们进行积极谈话和开导,让他们参加以“自信”为主题的团体辅导,提高他们的自信,降低他们的相貌负面身体自我;对于社交回避与苦恼水平高的大学生,学校可以让同学们积极踊跃与他们交流,同时学校可以让这些学生参加相应的团体辅导,让他们在这个小团体中学会与人交往,降低他们对社交的恐惧,进而降低大学生的手机成瘾。

本研究存在一些不足,需要在以后的研究中加以改进,本研究仅仅探讨了手机成瘾的心理影响因素,在未来的研究中可以采用神经科学方法进一步探索手机成瘾的神经机制,从心理和生理两方面揭示手机成瘾的作用机制。

5 结论(1) 情绪调节越困难的大学生越容易手机成瘾;(2) 情绪调节困难不仅直接影响大学生手机成瘾,还通过相貌负面身体自我间接影响大学生手机成瘾;(3) 相貌负面身体自我不仅直接影响大学生手机成瘾,还通过社交回避与苦恼间接影响其手机成瘾;(4) 情绪调节困难不仅直接影响大学生手机成瘾,还通过社交回避与苦恼间接影响大学生手机成瘾。因此,情绪调节困难不仅直接影响大学生手机成瘾,还通过相貌负面身体自我和社交回避与苦恼间接影响大学生手机成瘾。

| Beranuy M., Oberst U., Carbonell X., & Chamarro A.(2009). Problematic Internet and mobile phone use and clinical symptoms in college students:The role of emotional intelligence. Computers in Human Behavior, 25(5), 1182-1187. DOI: 10.1016/j.chb.2009.03.001. |

| Billieux J., Philippot P., Schmid C., Maurage P., De Mol J., & Van der Linden M.(2015). Is dysfunctional use of the mobile phone a behavioural addiction? Confronting symptom-Based versus process-Based approaches. Clinical Psychology & Psychotherapy, 22(5), 460-468. |

| Bonanno G.A.(2001). Emotion Self-regulation. New York: Guilford Press: 251-285. |

| Brown, B. B. (2004). Adolescents' relationships with peers. In R. M. S. L, Lerner(Ed.), Handbook of adolescent psychology, pp:363-394. Hoboken. NJ:John-Wiley & Sons Inc. |

| Butcher, J. (2015). The relationship between emotional regulation, language skills, and internalising and externalising difficulties in adolescence.Doctoral Dissertation, University of Southampton. |

| Campos J. J., Mumme D. L., Kermoian R., & Campos R. G.(1994). A functionalist perspective on the nature of emotion. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2-3), 284-303. |

| Carbonell X., Guardiola E., Fuster H., Gil F., & Panova T.(2016). Trends in scientific literature on addiction to the internet, video games, and cell phones from 2006 to 2010. International Journal of Preventive Medicine, 7(63), 71. |

| Chen H., Jackson T., & Huang X. T.(2006). The negative physical self scale:Initial development and validation in samples of Chinese adolescents and young adults. Body Image, 3(4), 401-412. DOI: 10.1016/j.bodyim.2006.07.005. |

| Chen Y. F., & Peng S. S.(2008). University students' Internet use and its relationships with academic performance, interpersonal relationships, psychosocial adjustment, and self-evaluation. Cyber Psychology and Behavior, 11(4), 467-469. DOI: 10.1089/cpb.2007.0128. |

| Clark D. M., & Wells A.(1995). A cognitive model of social phobia. Social Phobia:Diagnosis, Assessment, and Treatment, 41(68), 69-93. |

| Davis R. A.(2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195. DOI: 10.1016/S0747-5632(00)00041-8. |

| Ellis P. D.(2010). The essential guide to effect sizes:Statistical power, meta-analysis, and the interpretation of research results. Cambridge University Press. |

| Enez Darcin A., Kose S., Noyan C. O., Nurmedov S., Y?lmaz O., & Dilbaz N.(2016). Smartphone addiction and its relationship with social anxiety and loneliness. Behaviour & Information Technology, 35(7), 520-525. |

| Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). Educational research:An introduction (8th ed.). Boston, MA:Pearson. |

| Gatta M., Simonelli A., Sudati L., Sisti M., Svanellini L., & Stucchi M.(2015). Emotional difficulties in adolescence:psychopathology and family interactions. International Neuropsychiatric Disease Journal, 4(1), 47-54. DOI: 10.9734/INDJ. |

| Gratz K. L., & Roemer L.(2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation:Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54. DOI: 10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94. |

| Gratz K. L., & Roemer L.(2008). The relationship between emotion dysregulation and deliberate self-harm among female undergraduate students at an urban commuter university. Cognitive Behaviour Therapy, 37(1), 14-25. DOI: 10.1080/16506070701819524. |

| Houck C. D., Hadley W., Barker D., Brown L. K., Hancock E., & Almy B.(2016). An Emotion Regulation Intervention to Reduce Risk Behaviors Among at-Risk Early Adolescents. Prevention Science, 17(1), 71-82. DOI: 10.1007/s11121-015-0597-0. |

| Jun S.(2016). The reciprocal longitudinal relationships between mobile phone addiction and depressive symptoms among Korean adolescents. Computers in Human Behavior, 58, 179-186. DOI: 10.1016/j.chb.2015.12.061. |

| Lee S., Lee K., Yi S. H., Park H. J., Hong Y. J., & Cho H.(2016). Effects of parental psychological control on child's school life:Mobile phone dependency as mediator. Journal of Child and Family Studies, 25(2), 407-418. DOI: 10.1007/s10826-015-0251-2. |

| Maslow A. H.(1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370. DOI: 10.1037/h0054346. |

| Miers A. C., Blöte A. W., Heyne D. A., & Westenberg P. M.(2014). Developmental pathways of social avoidance across adolescence:The role of social anxiety and negative cognition. Journal of Anxiety Disorders, 28(8), 787-794. DOI: 10.1016/j.janxdis.2014.09.008. |

| Park J. A., & Chung J. N.(2015). A Study on the effects of self control and social support on the mobile phone dependence in elementary school students. Korean Journal of Human Ecology, 24(6), 769-781. DOI: 10.5934/kjhe.2015.24.6.769. |

| Quoidbach J., Mikolajczak M., & Gross J. J.(2015). Positive interventions:An emotion regulation perspective. Psychological Bulletin, 141(3), 655. DOI: 10.1037/a0038648. |

| Rumsey, N., & Harcourt, D. (2005). The psychology of appearance. McGraw-Hill Education (UK). |

| Schore, A. N. (2015). Affect regulation and the origin of the self:The neurobiology of emotional development. Routledge. |

| Sheppes G., Suri G., & Gross J. J.(2015). Emotion regulation and psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 11, 379-405. DOI: 10.1146/annurev-clinpsy-032814-112739. |

| Sunthlia A., Ahmad S., & Singh S. P.(2016). Menace of mobile phone overuse:An emerging public health concern. International Journal of Community Medicine and Public Health, 3(1), 153-156. |

| Thomée S., Hörenstam A., & Hagberg M.(2011). Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults-a prospective cohort study. BMC Public Health, 11(1), 11-66. DOI: 10.1186/1471-2458-11-11. |

| Watson D., & Friend R.(1969). Measurement of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33(4), 448. DOI: 10.1037/h0027806. |

| Yen C. F., Tang T. C., Yen J. Y., Lin H. C., Huang C. F., & Liu S. C.(2009). Symptoms of problematic cellular phone use, functional impairment and its association with depression among adolescents in Southern Taiwan. Journal of Adolescence, 32(4), 863-873. DOI: 10.1016/j.adolescence.2008.10.006. |

| 方杰, 温忠麟, 张敏强, 孙配贞. (2014). 基于结构方程模型的多重中介效应分析. 心理科学, 37(3), 735-741. |

| 冯玉. (2008). 青少年自我伤害行为与个体情绪因素和家庭环境因素的关系(硕士学位论文). 华中师范大学. |

| 付桂芳, 李歆瑶. (2015). 大学生手机成瘾与心理健康的关系研究. 长春大学学报, 25(12), 52-55. |

| 葛续华, 祝卓宏. (2014). 青少年社会支持与手机成瘾关系的实证研究. 中国卫生统计, 31(5), 830-832. |

| 管浩圻, 陈丽兰. (2015). 海南大学生交往焦虑在手机成瘾与孤独感间的中介作用. 中国学校卫生, 36(8), 1164-1166. |

| 侯杰泰, 温忠麟, 成子娟. (2004). 结构方程模型及其应用. 北京: 教育科学出版社. |

| 侯瑞鹤, 俞国良. (2006). 情绪调节理论:心理健康角度的考察. 心理科学进展, 14(3), 375-381. |

| 胡珊珊. (2015). 大学生控制源, 社交焦虑与手机成瘾倾向的关系研究(硕士学位论文). 北京理工大学. |

| 黄海, 余莉, 郭诗卉. (2013). 大学生手机依赖与大五人格的关系. 中国学校卫生, 34(4), 414-416. |

| 黎燕斌, 侯香凝, 蔺秀云, 王中会, 方晓义, 李俊红. (2016). 父母情绪调节困难对流动儿童对立违抗症状的影响:亲子冲突解决方式和儿童情绪调节的作用. 心理发展与教育, 32(2), 214-225. |

| 李洋, 郑铮, 王福顺. (2015). 大学生手机成瘾与自控力关系及学习成绩的调节作用. 中华行为医学与脑科学杂志, 24(8), 740-743. |

| 李苑文. (2013). 网络, 手机成瘾青少年的同伴依恋与孤独感的特点及其关系研究(硕士学位论文). . |

| 刘红, 王洪礼. (2011). 大学生手机成瘾与孤独感, 手机使用动机的关系. 心理科学, 34(6), 1453-1457. |

| 刘勇, 陈健芷, 王佳宁. (2013). 大学生手机成瘾倾向与自尊、自我控制、自我效能感的关系. 中国心理学会人格心理学分会2013年学术年会. |

| 逄方圆, 宗宇. (2014). 新环境下手机依赖对大学生的危害分析及应对策略. 统计与管理(7), 94-95. |

| 王欢, 黄海, 吴和鸣. (2014). 大学生人格特征与手机依赖的关系:社交焦虑的中介作用. 中国临床心理学杂志, 22(3), 447-450. |

| 汪向东, 王希林, 马弘. (1999). 状态-特质焦虑问卷.心理卫生评定量表手册. 北京: 人民卫生出版社: 240-241. |

| 吴艳, 温忠麟. (2011). 结构方程建模中的题目打包策略. 心理科学进展, 19(12), 1859-1867. |

| 熊红星, 张璟, 叶宝娟, 郑雪, 孙配贞. (2012). 共同方法变异的影响及其统计控制途径的模型分析. 心理科学进展, 20(5), 757-769. |

| 熊婕, 周宗奎, 陈武, 游志麒, 翟紫艳. (2012). 大学生手机成瘾倾向量表的编制. 中国心理卫生杂志, 26(3), 222-225. |

| 苑杰, 庞静娟, 郭鑫, 张晓娜. (2015). 军校大学生负面身体自我与社交回避苦恼的关系研究. 世界最新医学信息文摘, 15(10), 13-14. |

| 张耀方, 方晓义. (2010). 城市新婚夫妻自我情绪调节困难与婚姻质量的关系. 中国临床心理学杂志, 18(6), 783-785. |

| 中国互联网络信息中心. (2016). 第37次中国互联网络发展状况统计报告. |

| 周扬, 刘勇, 陈健芷. (2015). 大学生自尊和自我控制对手机成瘾的影响. 中国学校卫生, 36(7), 1032-1034. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33