国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 李文桃, 刘学兰, 喻承甫, 张彩霞, 叶佩珏. 2017.

- LI Wentao, LIU Xuelan, YU Chengfu, ZHANG Caixia, YE Peijue. 2017.

- 学校氛围与初中生学业成就:学业情绪的中介和未来取向的调节作用

- School Climate and Academic Achievement among Junior Middle School Students:A Moderated Mediation Model of Academic Emotions and Future Orientation

- 心理发展与教育, 33(2): 198-205

- Psychological Development and Education, 33(2): 198-205.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2017.02.09

2. 广州大学教育学院, 广州 510006

2. Faculty of education, Guangzhou University, Guangzhou 510006

学校作为青少年学习活动的主要场所,是影响青少年身心发展的一个重要微环境(Eccles & Roeser,2011)。学校氛围是一个反映学校环境的综合变量,包括组织层面、教学层面、人际关系、文化、价值观等多方面(Cohen,McCabe, Michelli, & Pickeral,2009; Roeser, Eccles, & Sameroff,2000)。从学生视角出发的研究多是关注学校氛围的社会生态学意义,这是由于学生感知的学校氛围对其需要满足的支持程度会调节学校环境的实际效用(Roeser, Eccles, & Sameroff,2000)。因此,在本研究中,学校氛围是指青少年在校感知到的人际交往质量和自主性机会(张光珍,梁宗保,邓慧华,陆祖宏,2014)。学校氛围对青少年身心发展的各方面产生重要影响,其中,最受研究者关注的是其对学业成就的作用。国内外实证研究已证实感知学校氛围对青少年学生学业成就强劲而一致的正向作用。例如,一项关于学校氛围的综述在回顾了1964年至1980年间的相关文献后发现,绝大多数研究报告了学校氛围对学业成就的显著影响,如良好的组织纪律性、积极的人际关系等都与高学业成就有关(Anderson,1982)。新近的文献回顾也发现,学校氛围会影响学生的学业成就,例如,当学生在校园中体验到教师、同伴和自主支持,会“推动”其去学习,学业成就因而提高(郑圆皓,张卫,李盛兵,2015)。此外,学校氛围中的教师支持和同学支持对学业成绩的影响在中美文化中具有一致性(Jia et al., 2009);学校氛围中的师生关系、课堂秩序以及学校消极行为等对数学成绩的预测作用具有跨文化一致性(张平平,李凌艳,辛涛,2011)。生态系统理论指出青少年的发展(包括学业)受与其密切相关的环境(如学校)的重要影响。然而该理论并未阐明学校环境如何对青少年学业成就起作用,以及对不同特征的青少年的影响有何不同。考察学校氛围影响学业成绩的中介机制和调节机制有助于回答上述两个问题,然而关于这一中介和调节机制的研究仍十分匮乏。本研究将检验学业情绪是否在学业氛围与学业成就之间具有中介作用,以及未来取向是否调节这一中介过程。

学业情绪是指在教学和学习过程中,与学生的学业相关的各种情绪(Pekrun,2002;董妍,俞国良,2005)。根据效价和唤醒度两个维度进行分类,学业情绪被分为4类:积极高唤醒(高兴、希望、自豪)、积极低唤醒(满足、平静、放松)、消极高唤醒(焦虑、羞愧、生气)、消极低唤醒(厌倦、无助、疲乏-心烦)。现有研究为“学校氛围→学业情绪→学业成就”这一中介路径提供了较为有力的证据。一方面,学业情绪对学业成就具有重要的影响作用,根据“认知-动机理论”,学业情绪具有动力性,影响学生注意力,引发一系列与学习相关的行为,从而影响学业成就。积极的学业情绪,使学生产生对学习的主动性,从而促进学业成就,反之,消极的学业情绪降低学生的学习主动性,从而不利于学习成就。大量研究证实了积极学业情绪正向预测学业成就,消极学业情绪负向预测学业成就。Pekrun(2002)研究发现,学期初测量的大学生的学业情绪能预测他们的累积分数和学期末的考试成绩。积极的情绪如学习的愉快,希望和骄傲能预示高成绩,而消极的情绪能预示低成绩。董妍,俞国良(2010)研究发现:积极学业情绪正向预测学业成就,消极学业情绪负向预测学业成就。另一方面,学生的学业情绪又受到学校氛围的影响,根据Pekrun“控制-价值”理论,教学氛围、学生人际关系是影响学业情绪的重要变量,其通过影响学生对学业的价值评估和控制评估影响学生的学业情绪(Pekrun,2006)。良好的学校氛围可以使学生产生积极的学业情绪,这是由于来自教师、同伴的信息、情感支持,以及学生获得的自主性可以增强学生对学业积极认知,和控制评估(认为实现学习目标的可能性)。洪群芳(2014)调查结果显示,学校氛围,包括学习风气、教师风气、同伴支持、教师支持,均正向预测积极低唤醒学业情绪,负向预测消极学业情绪。翟曼(2014)研究表明,初中生同伴关系、师生关系、秩序与纪律、发展多样性正向预测积极学业情绪、负向预测消极学业情绪。

此外,“学校氛围→学业情绪→学业成就”这一中介模型假设,与“情境-过程-结果模型”(context-process-outcome model,Roeser, Midgley, & Urdan,1996)的基本观点相符,阐释了学校情境因素(如学校氛围)会通过影响学生的心理过程(如学业情绪),进而影响发展结果(如学业成就)的中介过程。以往研究表明,不同的学业情绪对学生成就的影响程度和影响机制有所不同,例如陆桂芝(2008)研究表明所有的学业情绪对学业成就的联合预测达到极其显著的水平,能共同解释学业成就的15.4%,其中“无助”的预测力最强。董妍,俞国良(2010)研究表明除了积极高唤醒学业情绪需要通过目标设定、学业效能和学习策略影响学业成就外,其余学业情绪均对学业成就有显著地直接影响。同时,本研究感兴趣于学校氛围对不同学业情绪的影响,因而在本研究我们将4类学业情绪分别进行模型检验。探讨学校氛围对不同学业情绪的影响和不同学业情绪对学业成就的影响。

未来取向是指个人的思想和行为偏好未来的方向,同时也是个体对未来的思考和规划过程(Nurmi,1991;刘霞,黄希庭,2010)。个体的未来取向自11~12岁起得以迅速发展、分化和拓展(Nurmi,1991),对青少年的发展产生重要影响。鲍振宙(2013)就有提出,学校氛围对学生学业成就的影响,存在个体差异性。本研究将探究未来取向(个体变量)是否调节学校氛围(环境变量)对学业成就的直接/间接影响。尽管回顾文献发现,并未有实证研究将未来取向作为一个调节变量,探讨其在环境因素与个体发展间的调节作用,但本假设仍有据可寻。一方面,张文新,张玲玲,纪林芹(2006)指出,未来取向具有调节功能,使个体不再被动地接受环境的影响,而是主动分析外在环境资源和自身特点建构未来发展方向,并以此指导生活轨迹。这表明对于不同未来取向水平的初中生,学校氛围的影响可能是不同的。另一方面,实证研究发现,未来取向影响青少年学业成就。刘霞、黄希庭在回顾1985至2010年间的相关文献后发现,大量研究表明未来取向对于个体的学业成就有积极的预测作用(Nuttin,1985;Bowles,2008;Marjanke & Schanz,2009);新近的国内研究获得了同样的结论(喻承甫,谢敏,林枝,罗丹,唐翠莲,2015)。发展系统理论指出,个体与环境的交互关系是研究人类发展过程的基本分析单元(Lerner,2007),探究未来取向(个体变量)调节学校氛围(环境变量)对学业成就的直接/间接影响这一机制,有助于考察环境与个体如何交互影响个体发展的基本理论问题。

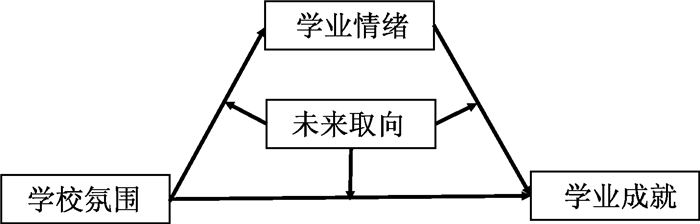

本研究以初中生为研究对象,提出了一个有调节的中介模型(见图 1)。旨在探讨:(1) 学业情绪在学校氛围与初中生学业成就关系间的中介效应;(2) 未来取向对学校氛围与初中生学业成就间直接/间接关系的调节效应,为实践干预提供理论依据。考虑到前人研究发现被试的性别、年级、社会经济地位(SES)等与学校氛围、学业情绪、学业成就显著相关,因而,在研究中对这些变量加以控制(Melby,2008;Hartas,2011;董妍,俞国良,2007)。

|

| 图 1 学校氛围影响初中生学业成就的假设模型 |

采用整群随机抽样法分别选取广东省广州市和佛山市的一所省重点中学初一、初二学生作为研究对象,删去问卷完成度低于80%的被试,以及测试结果在正负3个标准差外的被试,其中有效被试1243名。有效被试中,初一年级学生618名,初二学生625名;女生601名,男生583名,59名被试性别信息缺失;被试平均年龄13.90(SD=0.74,全距为12-16)。父亲与母亲的受教育水平为“未受过正规教育”水平者分别0.4%和0.6%,“小学”水平者分别为0.2%和0.2%,“初中”水平者分别为2.3%和4.1%,“高中”水平者分别为20.4%和24%,“大专”水平者分别为26.4%和28.1%,“大学本科”者分别为19.1%和8.8%,“硕士”者分别为27%和21.9%,“博士”者为3.2%和1.5%,父亲和母亲的受教育水平信息缺失比例分别为1%和0.4%。卡方检验表明,无效被试与本研究进行分析的被试在年级、性别、父母教育等方面的比例分布上均不存在显著差异。

2.2 研究工具 2.2.1 学校氛围问卷采用郑圆皓等(2015)修订的Jia等(2009)编制的青少年感知学校氛围问卷,共25个项目,包括教师支持(如我的老师们很关心我),同伴支持(如学生之间相互帮助)和自主性机会(如学生对学校的事情有发言权)等三个方面。采用5点评分,1表示完全不符合,5表示完全符合。研究发现,该问卷在中国青少年群体中具有良好的信效度(张光珍等,2014;郑圆皓,张卫,李盛兵,2015)。鉴于教师支持、同伴支持和自主性机会三者之间显著的高相关,计算所有项目的均分,分数越高表示青少年感知学校氛围越积极。本研究中,该问卷的内部一致性Cronbach’s α系数为0.90。

2.2.2 学业情绪问卷该问卷由俞国良和董研(2007)编制,共72个项目,共测量了13种学业情绪,分为四个分量表:积极高唤醒、积极低唤醒、消极高唤醒、消极低唤醒分量表。采用5点评分,1表示完全不符合,5表示完全符合。计算各自维度的均分,分数越高表示该种学业情绪越高。本研究中,四个分量表的内部一致性Cronbach’s α系数分别为0.87,0.88,0.87和0.93。

2.2.3 未来取向问卷采用张文新等(2006)修订的Nurmi青少年未来取向问卷。本研究测查了青少年对未来教育(如你经常思考或计划自己的学习以及今后要接受的教育吗?)和职业(如毕业后,你要实现自己未来职业计划的决心有多大?)这两个领域的规划情况,规划过程通过探索和投入两个方面来进行考察(如在未来受教育上进行探索的程度以及投入的时间精力程度如何)。问卷采用1-5的5点评分,依次为从不、很少、有时、经常、每天都思索,总分为所有项目的均分和,分值越大表明未来取向水平越高。题目如,你经常思考或计划自己的学习以及今后要接受的教育吗?本研究中,该问卷的内部一致性Cronbach’s α系数为0.80。

2.2.4 学业成就学业成就采用学生在最近一次期末考试中在语文、数学、英语三门科目上的成绩进行评价,计算着三门科目期末考试分数标准分的平均数,分数越高表示青少年的学业成就越高。

2.3 实测程序本次测试是在征得学校领导和学生本人知情同意后,以班级为单位进行团体施测。每班配备1或2名主试,主试为心理学硕士生。主试向被试详细讲解指导语和例题。在指导语中说明本次调查的意义,并强调本调查不记名、答案无对错之分,要求被试根据自己的实际情况独立作答。被试完成整个问卷需40分钟。

2.4 数据分析本研究采用SPSS 20.0进行描述统计,采用Mplus 7.0进行中介和调节效应分析,如果结构方程模型的拟合指数满足χ2/df ≤ 5,CFI ≥ 0.90,以及RMSEA ≤ 0.08,则认为模型拟合良好(Hoyle, 2012; Kline, 2011)。在经典参数检验,一旦总体正态分布、方差齐性等前提假设未被满足,犯Ⅰ类和Ⅱ类错误的可能性大大增加。本研究回归系数的显著性检验采用了Bootstrapping方法(Erceg-Hurn & Mirosevich,2008),无需假设样本服从某种分布,而是通过对原样本进行有放回的随机抽样来重新构造样本分布(本研究共构造1000个样本,每个样本容量均为1243人),获得参数估计的稳健标准误及置信区间。若置信区间不含零则表示有统计显著性。

3 结果与分析 3.1 共同方法偏差的检验本研究数据收集方法为学生自我报告,故所得数据可能存在共同方法偏差。Harman单因子检验法是识别共同方法偏差是否严重的有效方法(Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003)。本研究采用Harman单因子检验法,结果发现,未旋转和旋转都得到4个因子特征根大于1,未旋转和旋转得到的第一个因子解释的变异量分别为28.94%和19.36%,均小于40%的临界值。因此,本研究数据共同方法偏差并不严重。

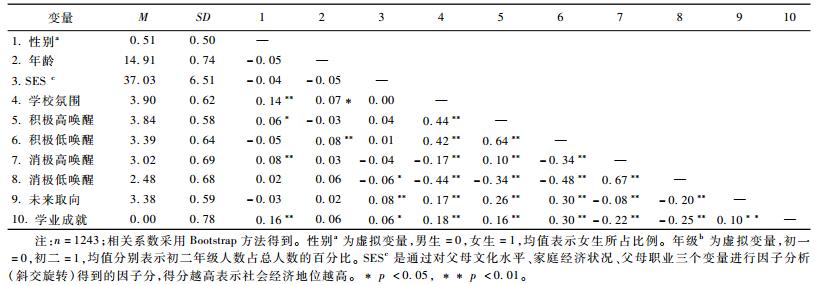

3.2 各变量的平均数、标准差和相关系数表 1呈现了各变量的描述性结果和各变量间的相关系数。结果表明,学校氛围与学业成就成正相关;学校氛围与积极高唤醒学业情绪、积极低唤醒学业情绪成正相关,与消极高唤醒学业情绪、消极低唤醒学业情绪成负相关;积极高唤醒学业情绪、积极低唤醒学业情绪与学业成就成正相关,而消极高唤醒学业情绪、消极低唤醒学业情绪与学业成就成负相关;未来取向与学业成就成正相关。这与以往研究结果基本相一致。

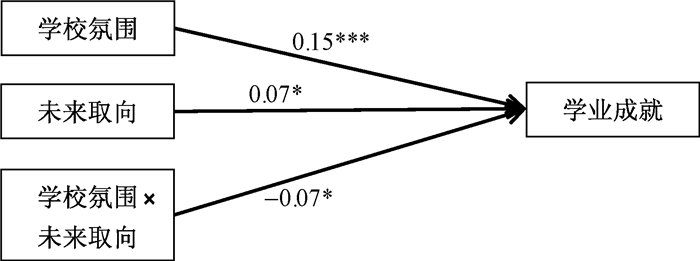

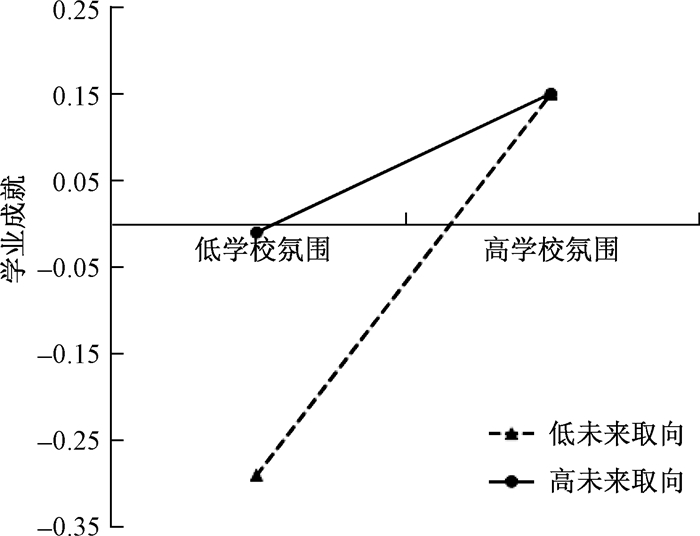

首先,本研究检验了未来取向对学校氛围与学业成就直接关系的调节效应。结果发现,该模型拟合良好:χ2 =2.513,df =1(鉴于性别与年龄相关不显著,本研究没有设置二者之间的相关,因而自由度为1),χ2/ df=2.513,CFI=0.99, RMSEA=0.036。结果如图 2所示,学校氛围(β =0.15, p < 0.001) 和未来取向(β =0.07, p < 0.05) 显著正向预测学业成就;学校氛围和未来取向的交互项显著负向预测学业成就(β =-0.07, p < 0.05)。为进一步明晰未来取向如何调节学校氛围和学业成就之间的关系,本研究进行了简单斜率检验(如图 3所示),结果发现,当未来取向水平较低时(均分一个标准差以下;βsimple=0.23,p < 0.001),学校氛围与学业成就的关系显著强于未来取向水平较高时(均分一个标准差以上;βsimple=0.07,p < 0.05),即高未来取向在一定程度上可有效缓冲低学校氛围对青少年学生的不良影响。

|

| 图 2 未来取向在学校氛围和学业成就关系间的调节效应模型 Figure 2 ` |

|

| 图 3 未来取向在学校氛围和学业成就关系间的调节效应 |

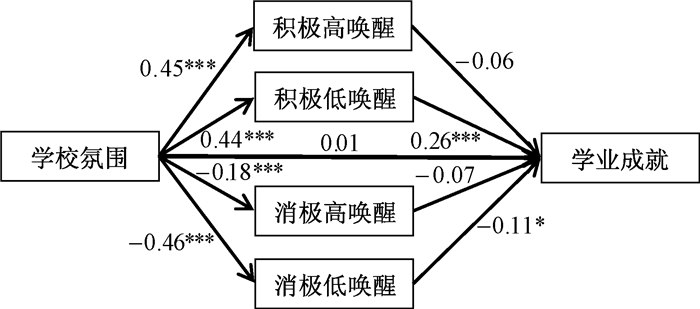

进一步地,本研究检验了学业情绪(包括积极高唤醒学业情绪、积极低唤醒学业情绪、消极高唤醒学业情绪和消极低唤醒学业情绪)在学校氛围与学业成就关系间的中介效应。当没有纳入中介变量学业情绪时,学校氛围可显著正向预测学业成就(β =0.16,p < 0.001),模型的解释率R2为0.06。在纳入中介变量学业情绪之后(如图 4所示),中介效应模型拟合良好χ2 =2.513,df =1(鉴于性别与年龄相关不显著,本研究没有设置二者之间的相关,因而自由度为1),χ2/ df=2.513,CFI=1.00,RMSEA=0.036。学校氛围对学业成就的预测作用不再显著(β =0.01, p > 0.05),此外,学校氛围能显著正向预测积极高唤醒和积极低唤醒学业情绪,显著负向预测消极高唤醒和消极低唤醒学业情绪;与此同时,积极低唤醒显著正向预测学业成就,消极低唤醒能显著负向预测学业成就,然而,积极高唤醒和消极高唤醒对学业成就的预测作用不显著。此时,模型的解释率R2为0.15,增加解释了9%的变异。Bootstrap分析发现,积极低唤醒学业情绪和消极低唤醒学业情绪在学校氛围和学业成就关系间的中介效应显著。

|

| 图 4 学业情绪在学校氛围和学业成就之间的中介效应模型 |

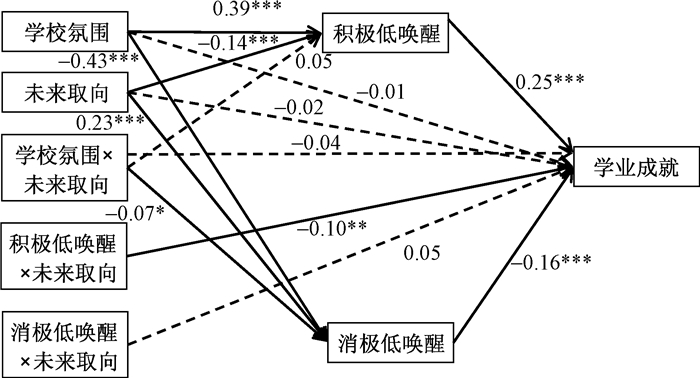

在确立了积极低唤醒学业情绪和消极低唤醒学业情绪在学校氛围与学业成就关系间显著的中介效应之后,本研究进一步构建了一个有调节的中介模型(见图 5所示),来考察未来取向能否调节上述两类学业情绪在学校氛围与学业成就之间的中介效应。结果发现,该模型拟合良好:χ2 =16.286,df =9,χ2/ df =1.810;CFI=0.995,RMSEA=0.026。在模型中对相关变量(如自变量、中介变量等)进行了中心化处理,以减小多重共线性。结果发现:(1) 未来取向可显著地调节学校氛围对消极低唤醒学业情绪的影响(β =-0.07,p < 0.05);(2) 未来取向课显著地调节积极低唤醒对学业成就的影响(β =-0.10,p < 0.01)。该模型的解释率R2为0.18,在中介模型的基础上增加解释了3%的变异。

|

| 图 5 未来取向在学校氛围和学业成就关系间的有调节的中介效应模型 |

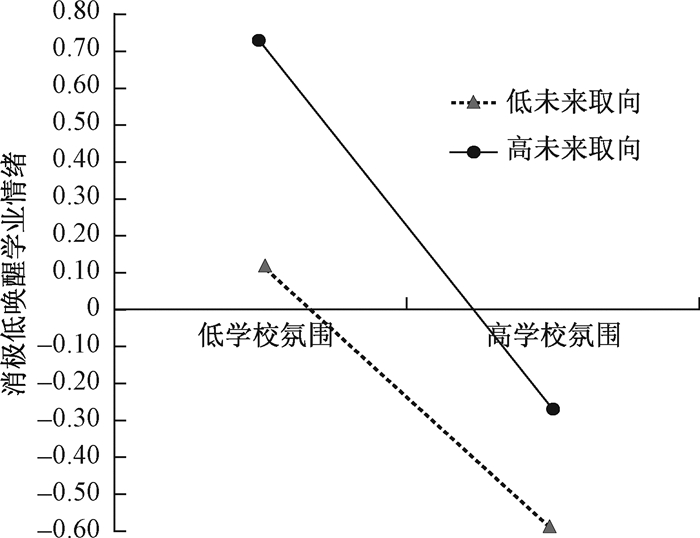

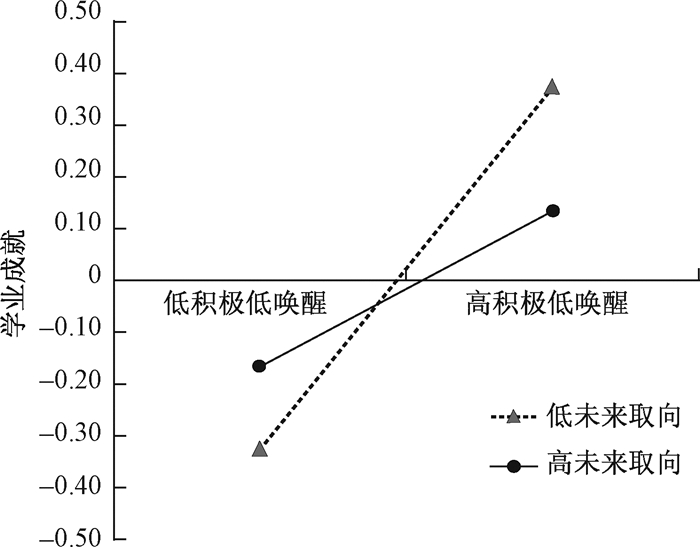

进一步地,为明晰未来取向如何影响学校氛围和消极低唤醒,以及积极低唤醒与学业成绩之间的关系,本研究进行了简单斜率检验。就未来取向在学校氛围与消极低唤醒间的调节效应而言,结果发现(见图 6),学校氛围与消极低唤醒学业情绪负向关联在高未来取向青少年中(βsimple=-0.27,p < 0.001) 显著强于低未来取向青少年(βsimple=-0.11,p < 0.01)。就未来取向在积极低唤醒学业情绪与学业成就关系间的调节效应而言,结果发现(见图 7),积极低唤醒学业情绪对学业成就促进效应在低未来取向青少年中(βsimple=0.52,p < 0.001) 强于高未来取向青少年(β simple=0.27,p < 0.001)。

|

| 图 6 未来取向对学校氛围与消极低唤醒学业情绪之间关系的调节作用图 |

|

| 图 7 未来取向对积极低唤醒学业情绪与学业成就之间关系的调节作用图 |

本研究构建了一个有调节的中介模型,探讨了学业情绪在学校氛围与初中生学业成就关系间的中介效应,未来取向在学校氛围与初中生学业成就关系间的调节效应。获得了一些有意思的发现。

4.1 学业情绪的中介效应本研究同时检验了4种学业情绪的中介效应。结果发现,原本正向预测学业成就的学校氛围在加入学业情绪这一变量后,变得不显著,这凸显了学业情绪的重要作用。进一步地,积极低唤醒、消极低唤醒学业情绪在学校氛围与初中生学业成就之间具有中介作用。学校氛围能显著正向预测积极高唤醒和积极低唤醒学业情绪,显著负向预测消极高唤醒和消极低唤醒学业情绪;与此同时,积极低唤醒显著正向预测学业成就,消极低唤醒能显著负向预测学业成就。积极低唤醒学业情绪与消极低唤醒学业情绪的中介效应表明了学业情绪是学校氛围影响初中生学业成就的重要过程,即学校氛围作为远端的情境因素,可通过促进积极学业情绪、抑制消极学业情绪这一近端心理过程,促进学业成就。该结果支持了以往研究提出的“情境-过程-结果模型”。首先,依据自我决定理论(Ryan & Deci,2000),能力、关系和自主是青少年时期的基本心理需求,良好的学校氛围满足了其需求,将极大地激发学生的学习动机,对学业产生积极情绪,从而提高学业成就;反之,当学校环境不能满足青少年的基本心理需求时,则可能出现学习动机弱、学业表现差等问题(Deci,Vallerand,Pelletier & Ryan,1991)。其次,从“社会控制理论”(Hirschi,1969)角度也有助于解释上述效应。社会控制理论强调青少年与学校的情感联结,当学生感知到来自教师、同伴、自主的支持,学生会对学校产生强烈的归属感和认同感。这种强烈的归属感和认同感会促使学生对与之有关活动的积极参与,如学业主动性增强,从而促进学业成就;反之,当学生对学校不能产生归属感时,就会对学校的活动产生消极情绪,即使他们认为学业对自己来说十分重要,仍然会产生抵触情绪,从而不利于学业成就。

本研究发现的积极低唤醒学业情绪、消极低唤醒学业情绪分别正、负向预测学业成就,而积极高唤醒学业情绪不可直接预测学业成就与董妍,俞国良(2010)的研究结果相一致。然而,目前并没有看到学者对这一较为一致的结果,做出深刻的解释。但是,其仍然有十分重要的实践意义,提示教师在改善学生学业情绪时,应尤其注重唤起学生的积极低唤醒学业情绪,如满足、平静、放松,同时避免或改善学生的消极低唤醒学业情绪,如厌倦、无助、疲乏-心烦。

4.2 未来取向的调节效应本研究首先检验了未来取向在学校氛围与学业成就直接效应中的调节作用。结果显示,未来取向不仅直接正向相关学业成就,同时调节学校氛围与学业成就间的关系,表现为高未来取向个体在一定程度上可有效缓冲低学校氛围对学业成就的不良影响。这一结果证实了环境×个人的交互作用对初中生发展结果的影响,拥有良好个人特质(高未来取向)的个体,可以缓冲不利环境(低学校氛围)的不良影响。高未来取向个体往往具有高水平的成就动机和持久性(喻承甫等,2015),即使当低学校氛围不能满足学生的在校的基本心理需求时,学生仍能保持较高的学习主动性、在一定程度上缓冲环境对学业成就的不利影响。

研究进一步发现,未来取向在学校氛围影响消极低唤醒学业情绪的过程中存在调节效应。同样证实了学校环境×个体特质(未来取向)交互对个体发展结果(学业情绪)的影响,学校氛围与消极低唤醒学业情绪负向关联在高未来取向青少年中显著强于低未来取向青少年。这一结果可以用“价值-控制”理论加以解释,学生对学业的情绪源于学生对学业的认知评估和控制评估。当学校氛围不良时,学生会由于缺少教师、同伴、自主支持而降低对学业的控制评估,而高未来取向的学生对学业有更加积极的认知评估。当学生对学业产生积极的认知评估,与此同时缺乏对学业的控制评估时,学生就会产生更加消极的学业情绪(Pekrun,2006)。

“积极低唤醒学业情绪→学业成就”这一路径受到未来取向的调节作用,积极低唤醒学业情绪对学业成就促进效应在低未来取向青少年中强于高未来取向青少年。这表明,低未来取向的青少年的学业成就表现十分依赖于积极低唤醒学业情绪。当他们感知到积极的学业情绪时,学习主动性增强,学业表现更好,但当感知到较少的积极学业情绪时,学习主动性迅速下降,学业表现更差。而高未来取向的个体往往具有高水平的成就动机和持久性,即使当他们感知到较少的积极学业情绪时,仍能保持较高的学业积极性,缓冲部分低积极学业情绪对学业成就的不利影响。

综合而言,本研究发现,未来取向在学校环境、学业情绪对学业成就的影响上,是一个十分敏感的调节变量。高未来取向总体上是学业成就的一个保护因子,同时可以缓冲低学校氛围对学业成就的不利影响。但在实际干预中,也要注意高未来取向个体想要降低消极低唤醒学业情绪时,对学校氛围的要求却更高。

4.3 研究局限本研究为理论证实和实践干预提供了一定的价值,但仍存在需要改进的地方。首先,本研究采用横断研究方法,无法对变量间的因果关系做出推断。未来可通过追踪数据的研究方法进行因果探讨。其次,本研究关注学校氛围的影响,学生是嵌套在学校变量里面的,但由于只选取了两所学校的被试,不满足多层线性分析第二层学校样本量应大于30的基本条件,所以未能在学校层面进行HLM分析。未来有必要通过扩大学校数量,对研究结果进行解释确认。最后,未来的研究也可探讨其他重要变量(如认知变量等)在校园氛围与学业成就之间的中介和调节作用。

5 结论本研究得出以下结论:

(1) 在控制了性别、年级、社会经济地位后,学校氛围对学业成就具有正向预测作用;

(2) 积极低唤醒学业情绪和消极低唤醒学业情绪显著中介学校氛围与学业成就的关系;

(3) 未来取向显著调节学校氛围对初中生学业成绩的直接路径,以及通过积极低唤醒和消极低唤醒学业情绪影响学业成绩的间接路径;即学校氛围和积极低唤醒学业情绪对学业成绩的影响在低未来取向的青少年群体中更为强烈;而学校氛围对消极低唤醒学业情绪的影响在高未来取向的初中生中更为强烈。

| Anderson C. S.(1982). The search for school climate:a review of the research. Review of Educational Research, 52(3), 368-420. DOI: 10.3102/00346543052003368. |

| Bowles (2008). The relationship of time orientation with perceived academic performance and preparation for assessment in adolescents. Educational Psychology, 28(5), 551-565. DOI: 10.1080/01443410701880134. |

| Cohen J., Mccabe L., Michelli N. M., & Pickeral T.(2009). School climate:research, policy, practice, and teacher education. Teachers College Record, 111(1), 180-213. |

| Deci E. L., Vallerand R. J., Pelletier L. G., & Ryan R. M.(1991). Motivation and education:The self-determination perspective. Educational psychologist, 26(3-4), 325-346. DOI: 10.1080/00461520.1991.9653137. |

| Eccles J. S., & Roeser R. W.(2011). Schools as developmental contexts during adolescence. Journal of research on adolescence, 21(1), 225-241. DOI: 10.1111/j.1532-7795.2010.00725.x. |

| Erceg-Hurn D. M., & Mirosevich V. M.(2008). Modern robust statistical methods:an easy way to maximize the accuracy and power of your research. American Psychologist, 63(7), 591-601. DOI: 10.1037/0003-066X.63.7.591. |

| Hartas D.(2011). Families' social backgrounds matter:socio-economic factors, home learning and young children's language, literacy and social outcomes. British Educational Research Journal, 37(6), 893-914. DOI: 10.1080/01411926.2010.506945. |

| Hirschi T.(1969). Causes of delinquency. Berkeley, CA: University of California Press. |

| Hoogstra M. A., & Schanz H.(2009). Future orientation and planning in forestry:a comparison of forest managers' planning horizons in germany and the netherlands. European Journal of Forest Research, 128(1), 1-11. DOI: 10.1007/s10342-008-0234-6. |

| Hoyle R. H.(2012). Handbook of structural equation modeling. New York: Guilford Press. |

| Jia Y., Way N., Ling G., Yoshikawa H., Chen X., Hughes D., & Lu Z.(2009). The influence of student perceptions of school climate on socioemotional and academic adjustment:A comparison of Chinese and American adolescents. Child Development, 80(5), 1514-1530. DOI: 10.1111/cdev.2009.80.issue-5. |

| Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford press. |

| Lerner, R. M. (2007). Developmental science, developmental systems, and contemporary theories of human development. Handbook of child psychology. |

| Melby J. N., Conger R. D., Fang S. A., Wickrama K. A. S., & Conger K. J.(2008). Adolescent family experiences and educational attainment during early adulthood. Developmental Psychology, 44(6), 1519-1536. DOI: 10.1037/a0013352. |

| Nurmi J. E.(1991). How do adolescents see their future:A review of the development of adolescents' future orientation and planning. Developmental Review, 11, 1-59. DOI: 10.1016/0273-2297(91)90002-6. |

| Nuttin, J. (1985). Future time perspective and motivation:theory and research method. Leuven University Press; Lawrence Erlbaum Associates. |

| Pekrun R., Goetz T., Titz W., & Perry R. P.(2002). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement:A program of qualitative and quantitative research. Educational Psychologist, 37(2), 91-105. DOI: 10.1207/S15326985EP3702_4. |

| Pekrun, R., Molfenter. S., Titz. W., & Perry, R. P. (2006). Emotion, learning and achievement in university students:longitudinal studies. Paper presented at the annual meeting of the American. Educational Research Association. New Orleans LA. |

| Podsakoff P. M., Mackenzie S. B., Podsakoff N. P., & Lee J. Y.(2003). The mismeasure of man(agement) and its implications for leadership research. Leadership Quarterly, 14(6), 615-656. DOI: 10.1016/j.leaqua.2003.08.002. |

| Roeser R. W., Midgley C., & Urdan T. C.(1996). Perceptions of the school psychological environment and early adolescents' psychological and behavioral functioning in school:The mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88, 408-422. DOI: 10.1037/0022-0663.88.3.408. |

| Roeser R. W., Eccles J. S., & Sameroff A. J.(2000). School as a context of early adolescents' academic and social-emotional development:A summary of research findings. Elementary School Journal, 100(5), 443-471. DOI: 10.1086/499650. |

| Ryan M., & Deci E. L.(2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68. |

| 鲍振宙, 张卫, 李董平, 李丹黎, 王艳辉. (2013). 校园氛围与青少年学业成就的关系:一个有调节的中介模型. 心理发展与教育, 29(1), 61-70. |

| 董妍, 俞国良. (2007). 青少年学业情绪问卷的编制及应用. 心理学报, 39(5), 852-860. |

| 董妍, 俞国良. (2010). 青少年学业情绪对学业成就的影响. 心理科学(4), 934-937. |

| 洪群芳. (2014). 校园氛围, 学业情绪, 成就动机与初中生学业成就的关系研究(博士学位论文). 华中师范大学. |

| 刘霞, 黄希庭, 普彬, 毕翠华. (2010). 未来取向研究概述. 心理科学进展(3), 385-393. |

| 陆桂芝, 庞丽华. (2008). 初中1~3年级学生的学业情绪与学业成就的相关研究. 教育探索(12), 124-125. |

| 喻承甫, 谢敏, 林枝, 罗丹, 唐翠莲. (2015). 初中生未来取向与学业成绩, 问题行为的关系:学校参与的中介作用. 教育测量与评价:理论版(1), 35-41. |

| 俞国良, 董妍. (2005). 学业情绪研究及其对学生发展的意义. 教育研究, 26(10), 39-43. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5727.2005.10.025. |

| 翟曼. (2014). 初中生感知的学校气氛与学业情绪的关系(博士学位论文). 天津师范大学. |

| 张光珍, 梁宗保, 邓慧华, 陆祖宏. (2014). 学校氛围与青少年学校适应:一项追踪研究. 教育科学文摘, 33(6), 76-77. |

| 张平平, 李凌艳, 辛涛. (2011). 学校氛围对学生数学成绩影响的跨文化比较:基于多水平分析的结果. 心理发展与教育, 27(6), 625-632. |

| 张文新, 张玲玲, 纪林芹. (2006). 青少年的个人未来发展目标和担忧. 心理科学, 29(2), 274-277. |

| 郑圆皓, 张卫, 李盛兵. (2015). 学校氛围与初中生学校适应:意向性自我调节的中介作用. 教育测量与评价:理论版(4), 47-52. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33