国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 吴文春, 孙悦亮, 徐学. 2017.

- WU Wenchun, SUN Yueliang, XU Xue. 2017.

- 三维图形的客体和空间工作记忆存储机制

- The Storage Mechanism of Object and Spatial Working Memory for the 3-D Graphs

- 心理发展与教育, 33(2): 145-152

- Psychological Development and Education, 33(2): 145-152.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2017.02.03

视觉工作记忆是工作记忆理论模型中非常重要的组成部分,负责视觉信息(包括刺激物的颜色、形状、大小、位置等)的加工与储存(Baddeley, 1992; 2003; 2012)。在有关视觉工作记忆的研究中,近20年来研究者致力于解决的一个关键问题是:视觉刺激是以何种形式被储存的,即具体的存储单位到底是什么?对此,研究者提出三个互有争议的理论观点。以下是三个理论有关内容的介绍。

采用变化检测范式(change detection paradigm),Luck和Vogel(1997)在测量视觉工作记忆容量的同时对其存储机制进行了考察。他们在实验中首先向被试呈现样本刺激,由不同数量的单特征客体(如单颜色方块)或多特征客体(如双色嵌套方块或不同颜色、朝向的线段)组成,短暂间隔后检测刺激出现,要求被试判断检测刺激中的客体相对于样本刺激是否发生改变。结果发现,客体数为1~2个时检测正确率接近100%,之后随客体数目的增加而显著下降。而且,被试对相同数量的单特征客体与多特征客体的记忆成绩无显著差异。为此,Luck等(1997)认为,被试在视觉工作记忆中的储存单元是整合的客体——不论客体是由相同维度的特征构成还是由不同维度的特征(如颜色-方向线段)构成。这种观点被称为“基于客体的存储理论”(object-based theory),也称“强客体”假设(Olson & Jiang, 2002)。目前已有不少行为实验和神经科学研究结果支持这一理论(Vogel, Woodman, & Luck, 2001; Lee & Chun, 2001; Awh, Barton, & Vogel, 2007; Zhang & Luck, 2008; Anderson, Vogel, & Awh, 2011; Luria & Vogel, 2011; 黎翠红, 何旭, 郭春彦, 2015)。

随后,许多研究者对视觉工作记忆的存储机制问题进行深入的探讨,得出的结果与Luck等人不尽相同。例如,Olson和Jiang (2002)在其实验中同样采用双色嵌套方块和单色块(分为大单色块和小单色块,其中,大单色块中间空心,空心部分颜色与背景色相同,小单色块为实心)作为刺激材料,结果发现,在客体数量相同的情况下,被试对记忆双色嵌套方块的成绩要显著低于单色方块,即同一维度内特征数量的增多会导致存储容量减少。这一结果也得到了其它诸多研究的支持(Fougnie, Asplund, & Marois, 2010; Parra, Cubelli, & Sala, 2011; Xu, 2002; 吴文春, 金志成, 2006)。这些研究结果显示,当客体在同一特征维度上同时具有不同值时(如单色块与双色嵌套块),视觉工作记忆的存储单元为特征;虽然整合的客体也是视觉工作记忆的存储单位,但记忆容量主要取决于特征值的数量而非客体数量,而且特征与客体的存储共同占用一个存储系统, 它们之间相互竞争记忆资源。这种观点被称为“基于特征的存储理论”(feature-based theory),即Olson和Jiang (2002)提出的“弱客体”假设(李鹏, 沈模卫, 郎学明, 陈硕, 2007)。

Wheeler和Treisman(2002)也采用Luck和Vogel(1997)的实验范式并以双色嵌套方块和单色块(分为大单色块和小单色块,均为实心)为识记材料,得出的结果也与其相左:被试对双色嵌套方块的记忆正确率要显著低于相同数量的单色块。她们认为,每一维度的特征都有相互独立的专门存储区,容量有限,相同维度的不同特征(如红色、绿色)竞争有限的共同资源,客体所含特征数量越多,其记忆成绩越差。此外,她们还考察了由两种不同维度特征组成的图形在视觉工作记忆中的存储方式,并对单一特征变化条件(只变化颜色或形状)和特征交换变化条件(检测项的两个特征分别属于识记项的两个不同图形)下的记忆成绩进行比较;她们假定,如果刺激所含的各特征信息是以整合方式存储于视觉客体工作记忆中,那么特征交换条件下的变化觉察成绩应不低于单一特征变化条件下加工难度最大条件的变化觉察成绩。结果发现,特征交换变化条件下的正确率与特征变化条件下最差的觉察正确率无显著差异;这一结果表明,被试对不同维度的客体特征能并行存储,特征间通过绑定组成整合的客体,其绑定关系的存储并不耗费或耗费很少的各维度特征存储容量,但有赖于注意资源的参与保持。基于此,Wheeler和Treisman(2002)提出了双重存储机制(dual-storage mechanism)假设,即双重存储理论。该理论认为,当客体只由同一维度的不同特征构成时,其存储单位是特征,当客体由不同维度的特征构成时,其存储单位是整合的客体。双重存储理论也得到不少研究的支持(Fencsik, 2003; Delvenne, & Bruyer, 2004; 吴文春, 孙悦亮, 2013; 吴文春, 2013)。

综合而言,与基于客体的存储理论和基于特征的存储理论相比,双重存储理论显得更加灵活且拥有更高的解释力,研究者对其认同度也更高(禤宇明, 傅小兰, 2005; Fukuda et al., 2010; 刘飞, 王恩国, 2010),但争议依然存在。如沈模卫等人(2007)的研究结果表明,由两基本特征构成的视觉图形能以整合客体为单位进行存储,而对于由一基本特征与一细节特征构成的客体又无法以整合单元存储。研究者解释,此种现象很可能反映了双重存储机制中特征存储与绑定关系存储需要不同的注意资源,即可以平行编码的特征之间的绑定关系耗费的注意资源少,所以更容易以整合客体的方式进行存储;而需要系列编码的特征(如开口朝向)耗费较多的注意资源,故能再分配于保持绑定关系的资源就更少,因此难以以整合客体的方式存储(李鹏等, 2007);其随后的ERP研究结果也显示,这两种特征的保持机制不同(Gao, Li, Liang, Chen, Yin, & Shen, 2009; Gao, Li, Yin, Shen, 2010))。尽管如此,这一结论与双重存储理论的实际观点并不一致。这些研究结果表明,即便是多维特征刺激,其视觉工作记忆的存储单位是客体还是特征还需视客体所含特征的类型而定。

综上所述,视觉工作记忆的存储机制到底如何,目前仍存在争议,且已有研究基本上采用单维度特征或两维度特征组成的平面图形为材料,而生活中我们看到的大多是三维立体事物;我们认为采用三维图形作为刺激材料来考察视觉工作记忆的存储机制将使结果更具代表性和解释力。此外,已有研究基本上只探讨视觉客体工作记忆的存储问题。而目前已有许多脑电和脑成像研究结果表明,视觉工作记忆还可进一步细分为客体工作记忆和空间工作记忆(Smith et al., 1995; Klauer & Zhao, 2004; 沃建中, 罗良, 林崇德, 吕勇,2005; Shaw, Helmes, & Mitchell, 2006; 罗良, 刘兆敏, 林崇德, 2007; Jackson, Morgan, Shapiro, Mohr, & Linden, 2011; Takahashi, Ohki, & Kim, 2013);这两者负责加工和存储的视觉刺激信息不同(罗良, 林崇德, 陈桄, 2010)。那么,三维立体图形的视觉工作记忆存储机制与两维图形是否相同?其具体的存储单元是什么?客体工作记忆和空间工作记忆的基本存储单元是否存在差异?这些问题有待于进一步探讨。

为此,本研究拟通过两个实验来考察三维图形的视觉客体和空间工作记忆存储机制。实验1的识记材料为由颜色和形状两种基本特征组成的三维几何图形,实验2的识记材料为由一基本特征和精细特征组成的正六棱柱。实验采用Wheeler和Treisman(2002)的研究范式并加以改进。考虑到三维图形比两维图形相对更复杂,我们将初始刺激(即识记项目)的呈现时间由150ms改为500ms(实验一)和800ms(实验二);另外,将言语复述的内容由“Coca Cola”改为4个随机的数字,并由原研究中从初始刺激出现开始进行复述提前至初始刺激呈现前1500ms开始进行,以保证言语复述的正常进行。本研究的假设为:若特征交换变化条件下的检测成绩与单一特征变化条件下均值最小的检测成绩无显著差异,那么视觉工作记忆的存储单元为整合的客体,反之则为单个的特征。

2 实验一 2.1 实验目的考察由颜色-形状两基本特征组成的三维图形的客体与空间工作记忆存储机制。

2.2 被试30名韩山师范学院本科生,男生12名,女生18名,年龄在19~23岁之间,平均年龄21.25岁。所有被试裸眼或矫正视力正常,无色盲和色弱,之前均未做过类似实验,实验后获得小礼物一份。

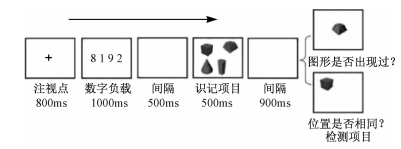

2.3 实验设备与材料实验仪器为方正奔腾2.0G电脑,显示器为17英寸液晶普屏,屏幕分辨率为1280×960,刷新率为60Hz。被试与屏幕的距离约为65cm。实验程序用心理实验专用软件E-prime1.1编制。电脑屏幕背景为白色(R=255,G=255,B=255)。实验材料为由不同颜色和形状组成的规则立体图形。其中,8种备选形状为:立方体、四棱柱、四棱台、圆柱、三棱锥、六棱柱、圆锥,如图 1所示。7种备选颜色为:红色(R=255,G=0,B=0);绿色(R=0,G=255,B=0);蓝色(R=0,G=0,B=255);黄色(R=255,G=255,B=0);青色(R=0,G=128,B=128);紫色(R=128,G=0,B=128);褐色(R=167,G=107,B=73)。任选一种颜色和形状可构成一个刺激图形。在同一组记忆项中,图形的颜色和形状均无重复。每个图形的大小约为3°×3°。

|

| 图 1 实验1中8种备选立体图形(以红色为例) |

采用2(识记项目数:3个vs.4个)×4(检测项目的变化方式:颜色变化、形状变化、颜色-形状交换变化vs.位置变化)两因素被试内设计。其中,前三种变化方式属于客体工作记忆任务,位置变化为空间工作记忆任务。在识记项目阶段,两种任务的刺激图形相同,但实验指导语不同,且其出现顺序随机。识记项目随机出现在屏幕上3×4矩阵中的隐形方格中。每个方格的视角为3.1°×3.1°,相邻方格至少相距2.5°(中心到中心计算)。检测项目只呈现一个图形,其大小不变。在客体工作记忆任务试验中,其位置固定在屏幕的中央,其颜色、形状或形状-颜色的结合方式可能发生改变,变化概率为各处理条件下试验次数的50%。在颜色变化条件下,仅检测项目的颜色改变为识记阶段未出现的一种;在形状变化条件下,仅检测项目的形状改变为识记阶段未出现的一种;在特征交换条件下,检测项目由识记项中分属于两个不同刺激图形的颜色和形状组成。在空间工作记忆任务试验中,检测项目的形状、颜色均不变,只是其呈现位置有50%的概率发生改变。因变量为被试的检测正确率。

本实验共有8种实验处理,客体工作记忆6种,空间工作记忆2种,每种处理条件有24次试验。所有被试分成两半,采用ABBA法平衡客体工作记忆任务和空间工作记忆任务的顺序误差;两种任务条件下的试验随机呈现。正式实验之前先进行足够的练习实验,直至被试熟悉实验程序并完全理解实验要求。为防止疲劳疲劳,在客体工作记忆任务条件下每完成60个试验,被试可自行休息。完成整个实验大概需要25分钟。

2.5 实验程序实验在单被试实验室内进行。单次试验具体流程如图 2。首先在屏幕中心出现红色注视点“+”。紧接着屏幕中间出现4个数字,要求被试用正常语速和音量对其进行连续复述,直至检测项目出现,目的是排除言语复述的参与。间隔500ms后呈现3个或4个识记项目。在客体记忆任务中要求被试努力记住每个图形的形状和颜色,而在空间记忆任务中则记住其空间位置。间隔900ms后出现一个检测项目,直至被试做出反应;此时,要求被试尽量准确地判断:检测项目相对于记忆项目中的图形是否发生改变,如未改变按“F”键,反之按“J”键。对于客体工作记忆任务,要求被试判断检测图形的形状、颜色或形状-颜色的结合方式是否发生改变;对于空间工作记忆任务,要求被试判断检测图形的位置是否发生改变。

|

| 图 2 单次试验具体流程图 |

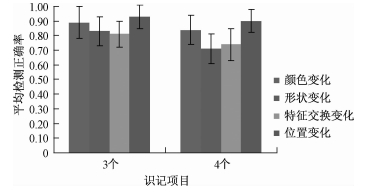

采用SPSS16.0软件对30名被试数据进行统计分析,被试在各处理条件下的项目检测正确率和标准差如图 3所示。

|

| 图 3 实验1各处理条件下的平均检测正确率 |

2×4两因素被试内方差分析结果显示,识记项目数的主效应非常显著,F(1,29)=45.58,p < 0.001,η2=0.61,随着识记项目数的增加各种变化条件下的检测正确率显著下降。检测项目变化条件的主效应也非常显著,F(3,87)=53.96,p < 0.001,η2=0.65;多重比较发现,图形位置变化条件下的再认成绩显著高于其它三种变化条件(ps < 0.001),颜色变化条件下的成绩显著高于形状变化条件和特征交换变化条件(ps < 0.001),但形状变化与特征交换变化条件下的差异不显著。根据Wheeler和Treisman(2002)的逻辑,本实验中特征交换条件的记忆成绩不低于形状变化条件,说明被试保存了各识记项目所包含的特征及其绑定关系,其存储单元为整合的客体。识记项目数与检测项目变化条件的交互作用显著,F(3,87)=5.43,p < 0.01,η2=0.16。

因本研究的重点是比较检测项目各变化条件下的绩效,以考察视觉工作记忆的存储机制。为此,进一步以检测项目变化条件为参照,以识记项目数为自变量进行简单效应分析,结果表明,项目数为3个和4个时,检测项目变化条件的简单效应均显著,分别为F(3,87)=20.84,p < 0.001,η2=0.70、F(3,87)=51.64,p < 0.001,η2=0.85。当识记项目为3个时,颜色变化条件下的正确率显著高于形状变化和特征交换变化条件(p < 0.01和p=0.001),位置变化条件下的正确率亦显著高于形状变化和特征交换变化条件(ps < 0.001),但颜色变化与位置变化条件下的差异不显著,形状变化和特征交换变化条件下的差异亦不显著。当识记项目为4个时,颜色变化条件下的正确率显著高于形状变化和特征交换变化条件(ps < 0.001),位置变化条件下的正确率显著高于形状变化和特征交换变化条件(ps < 0.001),位置变化条件下的正确率还高于颜色变化条件(p=0.002),但形状变化和特征交换变化条件下的差异仍不显著。这些结果表明,当项目数3时,被试对三维图形的颜色与空间位置特性均表现出知觉优势,而当项目数增进为4时,颜色知觉优势效应依然存在,但位置特性的优势效应更明显,且显著大于颜色特性。同时,这一结果亦提示客体工作记忆和空间工作记忆的分离。

将被试在颜色、形状、特征交换变化三个条件下的成绩进行整合平均,然后与位置条件下的正确率进行比较。如此,自变量一仍为识记项目数,自变量二变为任务类型,有两个水平:客体工作记忆任务和空间工作记忆任务。2×2方差分析显示,识记项目数的主效应显著,F(1,29)=30.93,p < 0.001,η2=0.52,客体和空间工作记忆检测正确率均随识记项目数的增加而显著下降;任务类型的主效应也显著,F(1,29)=112.38,p < 0.01,η2=0.795,空间工作记忆的正确率显著高于客体工作记忆;识记项目数与任务类型的交互作用也显著,F(1,29)=10.03,p < 0.01,η2=0.26。进一步以任务类型为参照,以识记项目数为自变量进行简单效应分析,结果表明,项目数为3个和4个时,任务类型的简单效应均显著,分别为F(3,87)=39.14,p < 0.001,η2=0.57、F(3,87)=99.28,p < 0.001,η2=0.77;只是,从效应量来看,当项目数为4时,两种任务的正确率差异更大,即客体工作记忆的绩效下降的幅度要大于空间工作记忆。

3 实验二 3.1 实验目的考察由基本特征和细节特征组成的三维图形的客体与空间工作记忆存储机制。

3.2 被试30名韩山师范学院本科生,男生17名,女生13名,年龄在20~24岁之间,平均年龄21.71岁,未参加实验1。所有被试视力或矫正视力正常,无色盲和色弱,实验后获得小礼物一份。

3.3 实验仪器与材料实验仪器(电脑)、实验环境及编程软件同实验一。电脑屏幕背景为灰色(R=128,G=128,B=128)。被试与屏幕的距离约为60cm。实验材料为由不同颜色(侧面)和图案(顶部)组成的六棱柱,如图 4。7种备选颜色同实验一。任选一种颜色和图案可构成一个刺激图形。在同一组记忆项中,图形的颜色和图案均无重复。每个图形f的大小约为3°×3°。

|

| 图 4 实验2中采用的刺激材料举例 |

采用2(识记项目数:3个vs.4个)×4(检测项目的变化方式:颜色变化、图案变化、颜色-图案交换变化vs.位置变化)两因素重复测量实验设计。其中,前三种变化条件属于客体工作记忆任务,位置变化条件为空间工作记忆任务。识记项目与检测项目的呈现方式同实验一。在客体工作记忆任务试验中,检测项目的位置固定呈现在屏幕中心,其颜色、图案或颜色-图案的结合方式可能发生改变,变化的概率为50%。其它条件基本同实验一。因变量为被试对检测项目的反应正确率。实验处理数、试验次数及顺序误差的控制方法均同实验一。完成整个实验约需时30分钟。

3.5 实验程序程序与实验一基本相同。考虑到刺激图形的顶部图案为细节特征,加工难度比基本特征大,因此,将识记项目的呈现时间延长至800ms,以保证被试对图案特征的充分加工。

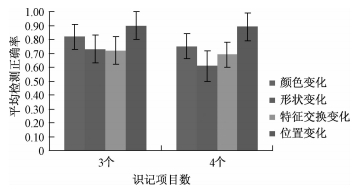

3.6 结果与分析删除2名平均正确率低于50%的被试的数据。采用SPSS16.0软件对28名被试数据进行分析,被试在各实验条件下的项目检测正确率和标准差如图 5所示。

|

| 图 5 实验2各处理条件下的平均检测正确率 |

2×4两因素被试内方差分析结果显示,识记项目数的主效应非常显著,F(1,27)=33.42,p < 0.001,η2=0.55,检测正确率均随识记项目数的增加而显著下降。检测项目变化条件的主效应也非常显著,F(3,81)=58.64,p < 0.001,η2=0.69。均数比较表明,图形位置变化条件下的正确率显著高于其它三种变化条件(ps < 0.001),颜色变化条件下的正确率显著高于图案变化条件和特征交换变化条件(ps < 0.001),但图案变化与特征交换变化条件下的差异仍不显著。识记项目数与检测项目变化条件的交互作用显著,F(3,81)=12.19,p < 0.001,η2=0.31。这些结果与实验一相同,表明被试能将图形的基本特征和细节特征成功“捆绑”,对于由基本特征和细节特征组成的三维立体图形仍然是以整合方式进行存储。

进一步以检测项目变化条件为参照,以识记项目数为自变量进行简单效应分析,结果表明,项目数为3个和4个时,检测项目变化条件的简单效应均显著,分别为F(3,81)=22.34,p < 0.001,η2=0.73、F(3,81)=34.08,p < 0.001,η2=0.80。当识记项目为3个时,颜色变化条件下的正确率显著高于图案变化和特征交换变化条件(ps < 0.001),而位置变化条件下的正确率又显著高于图案变化、特征交换变化和颜色变化三种条件(ps < 0.001),但图案变化和特征交换变化条件下的差异不显著。当识记项目为4个时,颜色变化条件下的正确率显著高于图案变化和特征交换变化条件(p < 0.001和p < 0.05),位置变化条件下的正确率依然显著高于图案变化、特征交换变化条件和颜色变化三种条件(ps < 0.001),而特征交换变化条件下的正确率也显著高于图案变化条件(p=0.003)。这些结果显示,特征交换变化条件下的记忆成绩不但不低于客体工作记忆任务中图案变化这一单特征变化条件,反而在识记项目数为4时还更高。这不仅表明刺激图形的图案这一细节特征的知觉难度最大,同时还提示三维图形的视觉客体工作记忆容量很可能小于4个项目;当然,这需要进一步的研究和测定。

为考察客体工作记忆任务与空间工作记忆任务是否存在差异,将被试在颜色、图案、特征交换变化三种条件下的正确率进行整合平均,再与位置条件下的正确率进行比较。这样,自变量一不变,自变量二变为任务类型,分客体工作记忆任务与空间工作记忆任务两个水平。2×2两因素方差分析表明,识记项目数的主效应显著,F(1,27)=27.62,p < 0.001,η2=0.51,客体和空间工作记忆检测正确率均随识记项目数的增加而显著下降;任务类型的主效应也显著,F(1,27)=91.54,p < 0.01,η2=0.77,空间工作记忆的正确率显著高于客体工作记忆;识记项目数与任务类型的交互作用也显著,F(1,27)=33.51,p < 0.001,η2=0.56。以任务类型为参照,以识记项目数为自变量进行简单效应分析,结果表明,项目数为3个和4个时,任务类型的简单效应均显著,分别为F(3,81)=61.93,p < 0.001,η2=0.696、F(3,87)=104.02,p < 0.001,η2=0.79。这一结果与实验一一致,再次表明被试对空间工作记忆任务的成绩要明显高于客体工作记忆任务。

4 总讨论本研究采用单探测变化检测范式,通过两个实验考察了由两种不同类型特征组成的三维立体图形在视觉工作记忆中的存储机制。实验一考察了由颜色和形状两种基本特征构成的图形的存储机制,结果发现,颜色变化条件下的绩效显著高于形状变化条件和特征交换变化条件,但形状变化与特征交换变化条件下的差异不显著。根据本研究假设,这一结果表明由两种基本特征组成的三维图形是以整合单元的方式在视觉客体工作记忆中进行存储;同时也表明,被试在视觉客体工作记忆中对颜色和形状等不同维度的基本特征拥有互不干扰的存储区,其资源有限,特征间的绑定关系也有独立的存储空间,与特征存储区不竞争有限的资源。这一结果与Olson等(2002)的“弱客体”假设不一致。实验二的识记材料为由一基本特征(颜色)和一细节特征(图案)组成的三维图形,结果发现,颜色变化条件的记忆成绩仍显著高于图案变化和特征交换变化条件,但图案变化条件与特征交换变化条件的绩效差异仍不显著。这表明,三维图形所含的细节特征亦能与基本特征进行捆绑,以整合方式保存在被试的客体工作记忆中,而且,不同类型的基本特征和细节特征有其相互独立的存储区,两种特征一样可以得到并行的加工和编码,可以以绑定方式存储于视觉工作记忆中。只是,与颜色、形状等基本特征相比,刺激图案的加工难度更大,其记忆绩效也更低(见实验1、2对应的检测正确率),这与已有研究结果相一致,表明记忆成绩随着刺激特征的知觉难度增加而降低(Alvarez & Cavanagh, 2004; Eng, Chen, & Jiang, 2005)。总之,两个实验的结果表明,由两不同维度(类型)特征组成的三维图形在视觉客体工作记忆中是以整合方式进行存储。这一结论与已有采用两维多特征图形为识记材料的同类研究(Delvenne & Bruyer, 2004; Luria & Vogel, 2011; Wheeler & Treisman, 2002; 吴文春, 2013)的实验假设和研究结论相一致,同时也进一步证实Wheeler等(2002)提出的双重存储理论适用于由两个不同维度特征组成的三维立体图形。

为比较客体工作记忆和空间工作记忆的存储机制,分别将两个实验中被试在颜色变化、图案变化、特征交换变化三种条件下的成绩进行平均,再与位置条件下的成绩进行比较。结果均发现,客体工作记忆任务下的记忆成绩明显低于空间工作记忆任务。这不仅表明三维图形的空间工作记忆存储单位也是整合的单元,而且还表明,与图形的颜色、形状、图案特征及其联结关系相比,空间位置信息的加工难度相对更小。由于在空间工作记忆任务实验前,被试已从指导语中知晓检测项目的颜色和形状(或顶部图案)均不变,可能变化的只是识记项目中某个立体图形的位置,因此,他们只需记住各图形的位置,对图形的其它特征则可基本不关注,投入到各图形位置上的资源就多。而在客体记忆任务中,被试不仅需记住刺激图形的具体特征,而且还需记住其绑定关系;如此,在总资源相同的情况下,分配给各特征及其绑定关系的资源就少,记忆绩效也就更低。

本研究的实验结果表明,无论是由颜色-形状两基本特征组成的三维图形还是由基本特征颜色和细节特征图案构成的三维图形,其均能以整合的单位存储在视觉工作记忆中。特征整合理论认为,客体是不同特征的结合,特征是由功能上独立的知觉子系统来进行分析,这种加工是以平行方式进行的,而客体的辨认则需要集中性注意参与,是系列加工的结果,其功能是将客体的各特征捆绑起来组成单一完整的单元。就本研究的实验来说,在识记项目出现时,被试以平行加工的方式快速对各图形的特征进行分解,紧接着在集中性注意的参与下将各图形的相应特征(包括基本特征和细节特征)进行捆绑整合,形成几个对应的单元,然后在间隔延迟阶段形成稳定的工作记忆表征,并在检测阶段对表征信息进行提取。在此过程中,若缺乏注意的参与或因识记项目数太多而导致所需注意资源超出其总量,则正确的特征捆绑难以完成,视觉表征信息也容易丢失。

5 结论本研究得出以下结论:由不同维度特征组成的三维图形在客体工作记忆和空间工作记忆中均以整合单位进行存储,特征类型不影响视觉工作记忆的存储机制。

| Alvarez G. A., & Cavanagh P.(2004). The capacity of visual short term memory is set both by visual information load and by number of objects. Psychological Science, 15(2), 106-111. DOI: 10.1111/j.0963-7214.2004.01502006.x. |

| Anderson D. E., Vogel E. K., & Awh E.(2011). Precision in visual working memory reaches a stable plateau when individual item limits are exceeded. The Journal of Neuroscience, 31(3), 1128-1138. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.4125-10.2011. |

| Awh E., Barton B., & Vogel E. K.(2007). Visual working memory represents a fixed number of items regardless of complexity. Psychological Science, 18(7), 622-628B. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2007.01949.x. |

| Baddeley A. D.(2003). Working memory:looking back and looking forward. Nature Reviews Neuroscience, 4(10), 829-839. DOI: 10.1038/nrn1201. |

| Baddeley A. D.(2012). Working Memory:Theories, Models, and Controversies. Annual Review of Psychology, 63(1), 1-29. DOI: 10.1146/annurev-psych-120710-100422. |

| Delvenne J. F., & Bruyer R.(2010). Does visual short-term memory store bound features?. Visual Cognition, 11(1), 1-27. |

| Emi Takahashi, Kenichi Ohki, & Dae-Shik Kim.(2013). Dissociation and convergence of the dorsal and ventral visual working memory streams in the human prefrontal cortex. NeuroImage, 65(2), 488-498. |

| Eng H.Y, Chen D., & Jiang Y.(2006). Visual working memory for simple and complex visual stimuli. Psychonomic Bulletin & Review, 12(6), 1127-1133. |

| Fencsik, D. (2003). Representation and processing of objects and object features in visual working memory.[dissertation for degree of doctor of philosophy]:University of Michigan. |

| Fougnie D., Asplund C. L., & Marois R.(2009). What are the units of storage in visual working memory?. Journal of Vision, 10(12), 27. |

| Fukuda K., Awh E., & Vogel E. K.(2010). Discrete capacity limits in visual working memory. Current Opinion in Neurobiology, 20(2), 177-182. DOI: 10.1016/j.conb.2010.03.005. |

| Gao Z. F., Li J., Liang J. Y., Chen H., Yin J., & Shen M. W.(2009). Storing fine detailed information in visual working memory-Evidence from event-related potentials. Journal of Vision, 9(7), 74-76. |

| Gao Z, Li J, Yin J, & Shen M(2010). Dissociated mechanisms of extracting perceptual information into visual working memory. PLoS ONE, 5(12), 1612-1612. |

| Jackson M. C., Morgan H. M., Shapiro K. L., Mohr H., & Linden D. E. J.(2011). Strategic resource allocation in the human brain supports cognitive coordination of object and spatial working memory. Human Brain Mapping, 32(8), 1330-1348. DOI: 10.1002/hbm.21112. |

| Kahnemann D., Treisman A., & Gibbs B. J.(1992). The reviewing of object files:Object specific integration of information. Cognitive Psychology, 24(2), 175-219. DOI: 10.1016/0010-0285(92)90007-O. |

| Klauer K.C., & Zhao Z.(2004). Double dissociations in visual and spatial short-term memory. Journal of Experimental Psychology:General, 133(3), 355-381. DOI: 10.1037/0096-3445.133.3.355. |

| Lee D., & Chun M. M.(2001). What are the units of visual short-term memory, objects or spatial locations?. Perception & Psychophysics, 63(2), 253-257. |

| Luria R., & Vogel E. K.(2011). Shape and color conjunction stimuli are represented as bound objects in visual working memory. Neuropsychologia, 49(6), 1632-1639. DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2010.11.031. |

| Olson I. R., & Jiang Y.(2002). Is visual short-term memory object based? Rejection of the "strong-object" hypothesis. Perception & Psychophysics, 64(7), 1055-67. |

| Parra M. A., Cubelli R., & Sala S.(2011). Lack of color integration in visual short-term memory binding. Memory & Cognition, 39(7), 1187-1197. |

| Shaw R. M., Helmes E., & Mitchell D.(2006). Age-related change in visual, spatial and verbal memory. Australasian Journal on Ageing, 25(25), 14-19. |

| Smith E.E., Jonides J., Koeppe R. A., Awh E., Schumacher E., & Minoshima S.(1995). Spatial vs. object working memory:PET investigations. Journal of Cognitive Neuroscience, 7(3), 337-356. |

| Vogel E. K., Woodman G. F., & Luck S. J.(2001). Storage of features, conjunctions, and objects in visual working memory. Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance, 27(1), 92-114. DOI: 10.1037/0096-1523.27.1.92. |

| Wheeler M. E., & Treisman A. M.(2002). Binding in short-term visual memory. Journal of Experimental Psychology General, 131(1), 48-64. DOI: 10.1037/0096-3445.131.1.48. |

| Xu Y.(2002). Limitations of object-based feature encoding in visual short-term memory. Journal of Experimental Psychology Human Perception and Performance, 28(2), 458-468. DOI: 10.1037/0096-1523.28.2.458. |

| Zhang W., & Luck S.J.(2008). Discrete fixed-resolution representations in visual working memory. Nature, 453(7192), 233-235. DOI: 10.1038/nature06860. |

| 黎翠红, 何旭, 郭春彦. (2015). 多特征刺激在视觉工作记忆中的存储模式. 心理学报, 47(6), 734-745. |

| 李鹏, 沈模卫, 郎学明, 陈硕. (2007). 客体的视觉工作记忆研究进展. 应用心理学, 13(1), 3-10. |

| 刘飞, 王恩国. (2010). 客体工作记忆研究的现状与展望. 心理科学进展, 18(2), 200-209. |

| 刘飞. (2010). 不同特征图形在客体工作记忆中的存储机制(硕士学位论文). 河南大学. |

| 罗良, 林崇德, 陈桄. (2010). 注意次级任务对客体与空间工作记忆信息保持的选择性干扰. 心理发展与教育, 26(6), 561-568. |

| 罗良, 刘兆敏, 林崇德. (2007). 人类视空间工作记忆分离的证据与机制. 心理科学进展, 15(3), 394-400. |

| 沈模卫, 李杰, 郎学明, 高涛, 高在峰, 水仁德. (2007). 客体在视觉工作记忆中的存储机制. 心理学报, 39(5), 761-767. |

| 沃建中, 罗良, 林崇德, 吕勇. (2005). 客体与空间工作记忆的分离:来自皮层慢电位的证据. 心理学报, 37(6), 729-738. |

| 吴文春, 金志成. (2006). 视觉工作记忆中的储存单位——特征还是客体?. 心理科学, 29(1), 37-40. |

| 吴文春, 孙悦亮. (2013). 图形规则性对客体和空间工作记忆存储的影响. 心理与行为研究, 11(2), 205-210. |

| 吴文春. (2013). 两维特征图形的客体和空间工作记忆存储研究. 心理发展与教育, 29(3), 247-254. |

| 禤宇明, 傅小兰. (2005). 视觉工作记忆中的特征捆绑. 心理科学进展, 13(4), 421-427. |

2017, Vol. 33

2017, Vol. 33