国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 谢其利, 宛蓉, 张睿, 江光荣 .2016.

- XIE Qili, WAN Rong, ZHANG Rui, JIANG Guangrong .2016.

- 歧视知觉与农村贫困大学生孤独感:核心自我评价、朋友支持的中介作用

- Perceived Discrimination and Loneliness among the Rural Impoverished College Students: the Mediating Effect of Core Self-Evaluation and Friends-Support

- 心理发展与教育, 32(5): 614-622

- Psychological Development and Education, 32(5): 614-622.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2016.05.12

2. 贵州师范学院心理健康教育与咨询中心, 贵阳 550018

2. Department of Mental health education and consultation center, Guizhou Normal College Guiyang 550018

贫困大学生是高校中的一个数量较大、不容忽视的特殊群体,研究表明贫困大学生的心理健康水平较低(李金德,刘惠珍,伍业光,2014;廖军和,李志勇,欧阳儒阳,左春荣,李相南,沈丹琦,2015),孤独感较强(黄海,2004;蒙丽杨,2015;刘志强,2011)。在日常生活中,人们对“贫困生”有一定的偏见或歧视(周菲,2015),比如人们常说“人穷志短”等。贫困生自己也会感知到来自他人的偏见和歧视、觉得到受到了不公正的对待,部分高校贫困大学生甚至为了避免来自他人的偏见而放弃申请学校的各种补助。这种个体知觉到由于自己所属的群体成员身份(如户口身份、种族等)而受到有区别的或不公正的对待就是“歧视知觉”(Major, Quinton, & McCoy,2002;Pascoe & Richman,2009)。在其他弱势群体中的研究表明歧视知觉会降低个体心理健康水平(Pascoe & Richman,2009; Zeiders, Umana-Taylor, & Derlan,2013; 范兴华,方晓义,刘杨,蔺秀云,袁晓娇,2012;刘杨,陈舒洁,林丹华,2013;侯舒艨,袁晓娇,刘杨,蔺秀云,方晓义,2011)。贫困大学生与其他学生相比多了“贫困生”这一群体身份,这个身份是否会带来更多的歧视知觉、并对其心理健康造成负面影响并不清楚。已有研究表明歧视知觉在家庭经济压力与心理健康间有中介作用(Fuller-Rowell, Evans, & Ong,2012; 苏志强,张大均,邵景进,2015;李董平,许路,鲍振宙,陈武,苏小慧,张微,2015)。但是探讨贫困大学生歧视知觉的状况及其与心理健康关系的研究较少(李海燕,申继亮,王晓丽,张莉,2011; Mickelson & Williams,2008),更缺乏探讨歧视知觉影响贫困大学生心理健康机制的研究。

有多种理论解释歧视知觉是如何影响个体心理健康的,符号互动理论(David & Thompson,2005)是其中影响较大的一种。该理论认为:在很大程度上,个体需要借助于他人的反馈性评价来建立自我概念,歧视知觉可能会降低对个体自己的评价,长期受到他人歧视的个体会把他人的偏见态度内化为自己的观点,从而影响个体的自我价值感,并进一步影响个体的心理健康,实证研究也证实歧视知觉和个体的自尊显著负相关(Lönnqvist et al., 2015)。但是,元分析(Twenge & Crocker,2002)结果发现有的弱势群体虽然报告了歧视知觉,但是他们的自我价值感或者自尊并没有显著降低,甚至高于相对应的优势群体成员,这一结果和符号互动理论相矛盾,研究者(Oyserman, Coon, & Kemmelmeier,2002;Twenge et al., 2002)认为这是因为在集体主义文化下来自他人的评价会更为明显地影响个体的自尊,而个人主义文化下的他人评价对个体自尊的影响较小。国内已有研究证实在流动儿童群体中歧视知觉和个体的自尊显著负相关(郝振,崔丽娟,2014;邓小晴,师保国,2013;蔺秀云,方晓义,刘杨,兰菁,2009),但是国内较少研究在考察弱势群体歧视知觉的同时比较弱势群体与普通群体自尊的差异。核心自我评价是比自尊更为基础的人格倾向结构,主要由自尊、控制点、神经质和一般自我效能4种人格特质所构成(Judge, Locke, & Durham,1998;Judge,Locke, Durham, & Kluger,2002;黎建斌,聂衍刚,2010),是个体对于自我、世界观及他人持有的一种基本的、基础的价值判断,研究证实核心自我评价与个体心理健康关密切(Judge et al,1997;黎建斌等,2010)。根据符号互动理论和相关研究推测,歧视知觉可能会降低个体的核心自我评价、并通过影响个体的核心自我评价进而影响个体心理健康。

社会支持是应激事件和心理反应之间的重要中介因素,来自朋友、同伴的支持对于可以有效维护大学生的心理健康、缓解其孤独感(谢其利,宛蓉,张睿,2015;Furman & Buhrmester,1992;田录梅,张文新,陈光辉,2014)。社会支持的威胁模型(Prelow, Mosher, & Bowman,2006)认为,创伤性事件或耻辱事件,会导致个体知觉到的社会支持减少,进而导致心理适应问题增加。这一理论假设得到实证研究的支持,相关研究(范兴华等,2012;Prelow et al., 2006;倪士光,李虹,2014)证实歧视知觉会影响个体的社会支持,个体的歧视知觉和社会支持呈显著的负相关,歧视知觉通过社会支持间接影响个体的心理健康水平。此外,研究表明社会支持与个体的自尊关系密切(孔风,王庭照,李彩娜,和娟,王瑾,游旭群,2012),社会支持会通过影响个体的自尊间接影响个体的心理健康(Zhao, Kong, & Wang,2013;邓小晴,师保国,2013;Kingery et al., 2011),核心自我评价比作为比自尊更基础的人格特征可能也会受到社会支持的影响。因而,歧视知觉对大学生孤独感的影响可能存在“歧视知觉—社会支持—核心自我评价—孤独感”的路径。

综上所述,“贫困生”这一群体身份是否会给贫困大学生会带来更多的歧视知觉,并对其心理健康造成负面影响以及影响机制尚未可知。实证研究(Pascoe et al,2009;Zeiders et al,2013;范兴华等,2012;刘杨等,2013;侯舒艨等,2011)表明歧视知觉对心理健康有负面影响,但歧视知觉对不同群体的影响效应是否有差异、机制是否相同尚不清楚。本研究拟以贫困大学生和非贫困大学生为研究对象探讨上述问题,基于相关理论和已有研究,本研究提出以下假设:假设1,贫困大学生的歧视知觉和孤独感强于非贫困大学生、核心自我评价和朋友支持低于非贫困大学生;假设2,歧视知觉对贫困大学生的影响大于非贫困大学生;假设3,核心自我评价和朋友支持在歧视知觉与孤独感之间起中介作用,歧视知觉影响贫困/非贫困大学生孤独感的途径有3条:(1)歧视知觉直接影响孤独感;(2)歧视知觉通过核心自我评价和朋友支持分别影响孤独感;(3)歧视知觉通过朋友支持影响核心自我评价进而影响孤独感。

2 研究方法 2.1 研究对象采用整班抽取,自愿参加的方式在贵州省的7所高校选取810名择家庭来源为农村的贫困大学生,选取农村贫困大学生的方法是根据学校资助中心等管理部门提供的贫困生数据库名单以班为单位整群抽取,为具有生源地乡镇民政机关出具的证明并在学校建立了贫困生档案的学生。同时在对应的班级选取1100名家庭来源同样为农村的非贫困大学生作为对照组。贫困大学生回收有效问卷769份,有效回收率95.17%,其中,男生303人、女生447人、性别信息缺失19人,大一315人、大二238人、大三208人、年级信息缺失8人,文科专业397人、理工科专业367人、专业信息缺失5人,平均年龄20.79岁(SD=1.41)。非贫困大学生回收有效问卷1014份,有效回收率92.18%,其中,男生468人、女生545人、性别信息缺失11人,大一441人、大二305人、大三265人、年级信息缺失13人,文科专业497人、理工科专业513人、专业信息缺失4人,平均年龄20.45岁(SD=1.39)。

2.2 测量工具 2.2.1 个体歧视知觉问卷根据申继亮等(申继亮,胡心怡,刘霞,2009)编制的问卷进行修订,使其能同时测量贫困/非贫困大学生的歧视知觉,共包含3个条目(如“我觉得别人看不起我”),测量贫困/非贫困大学生的个体歧视知觉。量表采用5级积分(1=完全不符合,5=完全符合),项目累加求总分,总分越高表明个体歧视知觉越强。本研究中量表的Cronbach’s a系数为0.77。

2.2.2 核心自我评价问卷量表由Judge等(Judge,Erez, Bono, & Thoresen,2003)编制,是一个单维量表,用于评定个体的自尊、控制点、神经质和一般自我效能4种人格特质。本研究使用的中文修订版包含10个条目(杜建政,张翔,赵燕,2012),采用4级评分(1=完全不符合,4=完全符合),项目得分总分越高表明个体对自己的评价越积极。本研究中量表Cronbach’s a系数为0.74。

2.2.3 朋友支持问卷根据本研究目的,采用领悟社会支持问卷的朋友支持分问卷(Zimet,Dahlem, Zimet, & Farley,1988),考察个体感受到的来自朋友的社会支持。问卷共4个条目,量表采用7级计分(1=极不同意,7=极同意),项目累加求总分,总分越高表明个体感知到来自朋友的社会支持越强。本研究中量表Cronbach’sa系数为0.73。

2.2.4 UCLA孤独量表第三版量表为自评量表(Russell,1996),主要评价由对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感。全量表共有20个条目,采用4级积分(1=完全不符合,4=完全符合),其中有9个条目反序记分,对反向积分题目进行转换后计算总分,总分越高表示个体的孤独程度越高。本研究中量表的Cronbach’sa系数为0.81。

2.3 研究程序集体测试,由具有心理测量学知识的教师统一发放问卷,统一指导语、交代保密事项,征得学生同意、自愿参加的学生按自身实际情况匿名独立作答,当场回收和核对问卷。采用SPSS17.0和AMOS17.0进行数据处理和分析。

2.4 共同方法偏差的控制本研究采用4个自评量表对同一被试进行调查,容易导致共同方法偏差(周浩,龙立荣,2004),因而首先从测量程序方面进行控制:整个调查匿名进行、对不同问卷的指导语、计分方式等进行适当的变换、部分条目使用反向题。此外,在进行数据分析前采用Harman单因素进行检验,分析结果表明特征值大于1的因子有7个,其中第1个因子解释了方差的24.40%,小于40%的临界值(刘霞等,2013),表明本研究中没有明显的共同方法偏差。

3 结果 3.1 贫困/非贫困大学生各研究变量的描述统计贫困/非贫困大学生各研究变量的描述统计见表 1。表 1表明,贫困大学生歧视知觉得分和孤独感得分显著高于非贫困大学生;贫困大学生核心自我评价和朋友支持得分显著低于非贫困大学生。表明贫困大学生的歧视知觉较强,核心自我评价相对较低,感受到的来自朋友的社会支持相对较少,孤独感相对较强。Person相关分析结果表明,贫困/非贫困大学生歧视知觉、核心自我评价、朋友支持和孤独感之间相关均显著。

| M(SD) | 1 | 2 | 3 | 4 | M(SD) | t值 | d | |

| 1.歧视知觉 | 2.92(0.72) | — | -0.38** | -0.17** | 0.38** | 2.72(0.66) | 5.91** | 0.43 |

| 2.核心自我评价 | 2.75(0.36) | -0.36** | — | 0.29** | -0.44** | 2.82(0.35) | -3.89** | -0.56 |

| 3.朋友支持 | 4.90(1.08) | -0.16** | 0.27** | — | -0.41** | 5.03(1.02) | -2.61** | -0.14 |

| 4.孤独感 | 2.29(0.41) | 0.39** | -0.43** | -0.48** | — | 2.25(0.39) | 2.07* | 0.29 |

| 注:* p < 0.05,** p < 0.01,下同。左侧为贫困大学生数据,右侧为非贫困大学生数据。 | ||||||||

采用分层回归的方法考察控制人口因素后个体歧视知觉对贫困/非贫困大学生孤独感的直接影响,第一层采用强迫法纳入性别、年级、专业等变量;第二层纳入歧视知觉变量。结果表明,性别、年级、专业等变量对贫困/非贫困大学生孤独感的预测作用均不显著(p值均大于0.05),歧视知觉对贫困/非贫困大学生孤独感均有显著的正向预测作用(β贫困=0.388,p < 0.01,调整R2=0.149;β贫困=0.392,p < 0.01,调整R2=0.152),表明贫困/非贫困大学生的歧视知觉越强则孤独感越强。

3.3 歧视知觉的中介效应模型分析由于本研究中多个变量间的相关均显著,为了综合考察各变量的相互影响,采用结构方程模型对歧视知觉、核心自我评价、朋友支持和孤独感的关系进行检验。

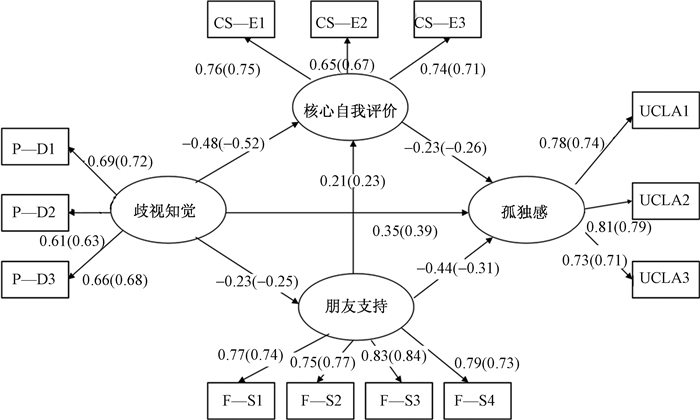

由于核心自我评价量表和孤独感量表的项目数较多,为了控制由于潜变量的多个项目造成的膨胀测量误差,在进行模型建构前拟对核心自我评价量表和孤独感量表进行项目打包。在项目打包之前,需要对单维量表进行理论核查和CFA检验,如果检验结果不理想,应重新检查和提炼测量结构(吴艳,温忠麟,2011)。本研究采用贫困大学生样本数据对核心自评价量表的CFA检验结果发现单维模型与数据拟合良好,χ2=116.35,df=35,χ2/df=3.32,RMSEA=0.06,GFI=0.93、TLI=0.91、CFI=0.93,因而采用“项目—结构平衡法”对核心自我评价量表进行打包处理。采用贫困大学生样本数据对UCLA孤独感量表单维结构的CFA检验结果发现单维模型与数据拟合不佳,χ2=840.99,df=170,χ2/df=4.95,RMSEA=0.071,GFI、TLI、CFI等拟合指数均小于0.75。因而,采用贫困大学生数据对UCLA孤独感量表进行探索性因素分析(EFA)以重新提炼测量结构。结果发现了与其他研究者(田录梅等,2014;陈会昌,谷传华,贾秀珍,双赫,饶锋,任芳,等,2004)类似的3个因子,各因子包含项目数4-6个,各项目在相应主因素上的负荷都在0.46-0.82之间,3个因素的总解释率为51.22%。再次采用非贫困大学生数据CFA发现,3因素模型与数据拟合良好,χ2=287.60,df=104,χ2/df=2.77,RMSEA=0.046,GFI=0.96,IFI=0.93,TLI=0.95,CFI=0.94。因此,本研究以这3个因子作为潜变量孤独感的新指标。结构方程检验表明测量模型与数据拟合良好,各因子载荷均显著(p值均小于0.001),表明观测变量较好地反映了所要观测的潜变量。采用Bootstrap法进行结构方程模型的分析(邱皓政,林碧芳,2009),贫困大学生群体的模型拟合结果表明模型拟合良好,χ2=208.62,df=59, χ2/df=3.54,NFI=0.94、IFI=0.95、TLI=0.94、CFI=0.95、GFI=0.97、RMSEA=0.057,贫困/非贫困大学生结构方程各变量之间的系数具体见图 1。

|

| 图 1 核心自我评价、朋友支持作为中介变量的歧视知觉对贫困/非贫困大学生孤独感影响结构方程图 (注:P-D1-3指歧视知觉题目,CS-E1-3指3组打包后核心自我评价题目,F-S1-4指朋友支持题目,UCLA1-3指3组打包后孤独感题目;图中所有的系数均在0.001水平上显著;括号内是非贫困大学生模型的系数。) |

本研究的一个目的是考察在贫困/非贫困大学生群体中各个变量的关系有无差异,因而采用结构方程多群组比较的方法考察两个群体中的差异。在进行多组比较前还需要对非贫困大学生的样本进行模型检验(Bootstrap法)以确定是否可以进行结构方程多组比较(邱皓政,林碧芳,2009;吴明隆,2010)。采用非贫困大学生样本数据拟合假设模型,模型拟合结果发现,χ2=220.02,df=59,χ2/df=3.73,NFI=0.95、IFI=0.97、TLI=0.96、CFI=0.97、GFI=0.94、RMSEA=0.052,表明模型与非贫困大学生样本数据拟合较好,模型同样适用于非贫困大学生,可以进行多群组比较。首先设定两个群体、两个分样本,构建两个模型:基准模型允许结构方程模型中各参数(包括测量系数、结构系数、结构协方差、结构残差变量方差、测量残差变量方差等五个条件)自由估计;限制模型设置对应参数(如上5个)在两性群体中恒等。结果发现,以上多组模型与数据的拟合均良好(基准模型拟合指标:χ2/df=3.57,NFI=0.94、IFI=0.96、TLI=0.94、CFI=0.96、GFI=0.95、RMSEA=0.04;限制模型拟合指标:χ2/df=3.82,NFI=0.92、IFI=0.94、TLI=0.94、CFI=0.95、GFI=0.93、RMSEA=0.041)。跨组比较的结果表明,当限定测量系数相等时,模型间的△χ2/△df=1.74,p>0.05,表明两个群体的测量模型没有显著差异;在限制测量系数相等的基础上限定模型的结构系数相等的结果表明模型间△χ2/△df=1.27,p>0.05,表明整体上贫困与非贫困大学生群体的结构模型没有差异。但是,参数差异临界比率值比较发现,两个群体中朋友支持对孤独感的回归系数有差异,c.r.=2.13,p < 0.05,进一步分析发现,两个群体中朋友支持对孤独感影响均显著(p值均小于0.01),但是贫困大学生群体中朋友支持对孤独感的影响(γ=-0.44)显著大于非贫困大学生群体中朋友支持对孤独感的影响(γ=-0.31)。

采用偏差校正的Bootstrap方法检验核心自我评价和朋友支持的中介效应(Hayes,2009;方杰,张敏强,2012)。在贫困/非贫困大学生的原始数据中各抽取2000个Bootstrap样本进行间接效应估计。如果95%的置信区间没有包括0,表明中介效应显著(Hayes,2009;方杰等,2012),从表 2可以看出,两个群体中各个路径的中介效应均显著。贫困大学生核心自我评价和朋友支持在歧视知觉与孤独感之间的总间接效应为0.222,总效应为0.572,间接效应占总效应的38.81%。非贫困大学生核心自我评价和朋友支持在歧视知觉与孤独感之间的总间接效应为0.235,总效应为0.615,间接效应占总效应的38.21%。核心自我评价和朋友支持在贫困/非贫困两个群体中均起到部分中介作用。

| 路径 | 间接效应估计 | 95%的置信区间 | 间接效应占总效应比 | ||

| 下限 | 上限 | ||||

| a.歧视知觉—核心自我评价—孤独感 | 0.11 | 0.03 | 0.20 | 19.23% | |

| 贫困大学生 | b.歧视知觉—朋友支持—孤独感 | 0.10 | 0.03 | 0.17 | 17.48% |

| c.歧视知觉—朋友支持—核心自我评价—孤独感 | 0.012 | 0.003 | 0.014 | 2.10% | |

| a1.歧视知觉—核心自我评价—孤独感 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | 22.76% | |

| 非贫困大学生 | b1.歧视知觉—朋友支持—孤独感 | 0.08 | 0.02 | 0.15 | 13.01% |

| c1.歧视知觉—朋友支持—核心自我评价—孤独感 | 0.015 | 0.005 | 0.024 | 2.44% | |

本研究中贫困大学生的个体歧视知觉得分高于理论中值,和在流动儿童、留守儿童群体中个体歧视知觉得分在理论中值附近的结果有所不同(苏志强等,2015;刘霞等,2013)。差异分析表明贫困大学生歧视知觉强于非贫困大学生,与李海燕等人(2011)研究中贫困儿童歧视知觉高于非贫困儿童的结果类似,表明贫困大学生因为“贫困生”这一群体身份而感知到了更多的歧视知觉。相关研究表明处在不利环境中的时间越长,个体感受到的歧视知觉越强(范兴华等,2012;邓小晴等,2013;倪士光等,2014)。对于大多数来自农村的贫困大学生来说,由于在大学学习期间需要不断支出钱财、但是经济状况难以在短期内改善,这种经济窘迫的状况在一段时间内会持续,因而歧视知觉较强。其次,流动、留守儿童在日常生活中由于户籍限制、民工子女等身份受到他人的歧视,但由于其年龄较小,对这种歧视无力去改变(刘霞等,2013),而大学生的自我意识较强,认为自己可以去改变这种状况,对来自他人的歧视可能会显得更敏感。

目前国内关于贫困大学生孤独感的研究结论尚存争议,有研究表明贫困大学生的孤独感并不显著低于非贫困大学生(谭雪晴,2008),出现争议可能是由于研究取样、贫困生划分标准和使用量表不统一造成的(黄海,2004;蒙丽杨,2015;刘志强,2011;谭雪晴,2008)。本研究采用较大规模、具有较好代表性的样本调查解贫困大学生孤独感,结果表明贫困大学生在歧视知觉较强的同时孤独感强于非贫困大学生,和相关研究认为贫困大学生孤独感更强的结果一致(黄海,2004;蒙丽杨,2015;刘志强,2011)。

本研究发现,歧视知觉与贫困大学生孤独感关系密切,歧视知觉越强则孤独感越强。这个结果和国外关于种族、性别歧视的研究结果类似(Lönnqvist, Hennig-Schmidt, & Walkowitz,2015;Pascoe et al., 2009;Zeiders et al., 2013),也和国内关于流动儿童、留守儿童、农民工的研究结果类似(刘霞等,2013;范兴华等,2012;蔺秀云等,2009;刘杨等,2013;申继亮等,2009;侯舒艨等,2011)。差异分析表明贫困大学生在歧视知觉高于非贫困大学生的同时其孤独感也高于非贫困大学生,进一步证实了歧视知觉在不同的弱势群体中均有消极作用。研究结果表明歧视知觉会导致贫困大学生较强的孤独感,提示在心理健康工作中需要提醒贫困大学生正确识别和看待来自他人的歧视,积极地进行评价、降低其负面影响(刘霞,2013)。

本研究表明,歧视知觉和贫困大学生核心自我评价显著负相关,表明随着歧视知觉的增加,贫困大学生的核心自我评价降低。贫困大学生的在歧视知觉较强的同时核心自我评价显著低于非贫困大学生,与Twenge和Crocker(2002)认为歧视知觉对弱势群体的自我价值感或者自尊并没有负面影响的研究结果不同,进一步证实在集体主义文化背景下歧视知觉会降低个体的自我价值感并进一步影响个体心理健康水平。而且,核心自我评价部分中介歧视知觉对贫困大学生孤独感的影响,这和相关研究结果(蔺秀云等,2009;刘霞等,2010;Mickelson et al., 2008)类似,在中国文化背景下验证了符号互动理论。Branscombe等人(Branscombe, Schmitt, & Harvey,1999)提出的拒绝认同理论认为歧视知觉会提高个体对所属群体的认同感、获得社会支持而保护个体的心理健康。但是,由于贫困大学生家庭贫困的情况通过自己和家庭的努力是可以改变的,本质上大学生不会认同自己会一直是穷人,歧视知觉并不能提高对“贫困生”这一身份的群体认同。如果家庭经济状况长期没有改变,贫困生更容易将歧视归因于自己或者自己的家庭、认同他人的歧视,伤害他们的自我价值。拒绝认同理论可能更适合解释个体身份难以改变(如种族、性别)的群体感受的歧视对自身心理健康的影响而不适合用于解释歧视知觉对贫困大学生心理健康的影响。

本研究表明贫困大学生歧视知觉与朋友支持显著负相关,朋友支持与贫困大学生孤独感得分负相关,朋友支持部分中介了歧视知觉对贫困大学生心理健康和孤独感的影响。表明贫困生歧视知觉越强、感觉到来自朋友的社会支持减少,朋友支持减少进一步导致贫困增加孤独感。这个结果和国内相关研究结果类似(范兴华等,2012;倪士光等,2014),在中国文化背景下的贫困大学生群体中验证了社会威胁模型、拓展了其适应范围。歧视知觉—朋友支持—核心自我评价—孤独感的间接路径成立,表明歧视知觉可以通过影响朋友支持进而影响核心自我评价间接影响贫困大学生的孤独感。表明歧视知觉不但直接影响贫困大学生孤独感,还会通过社会支持、核心自我评价间接影响其孤独感。结构方程多组比较显示,相对于非贫困大学生,朋友支持对于缓解贫困大学生的孤独感具有重要的作用,和在其他弱势群体中的相关研究结果类似(谢其利等,2015),表明在贫困大学生群体中来自朋友的支持是缓解其孤独感的重要资源。提示加强贫困大学生的朋友支持等社会支持可以有效缓解其孤独感。

本研究采用不针对特定歧视来源的题目测量歧视知觉,为尝试比较歧视知觉对不同群体的影响效应和机制提供了可能。本研究回归分析发现歧视知觉对贫困/非贫困大学生孤独感的预测效果非常接近,结构方程多组比较也表明贫困/非贫困两个群体的结构模型没有显著差异,表明非贫困大学生在感受到歧视知觉时也会降低其核心自我和朋友支持并增加其孤独感。本研究结果在已有研究(Pascoe et al,2009;Zeiders et al,2013;范兴华等,2012;刘杨等,2013;侯舒艨等,2011)的基础上更为直接地证实歧视知觉对个体心理健康的负面影响是普遍的,非贫困大学生感受到歧视知觉也对其心理健康产生负面影响,而且影响机制也非常类似。非常有趣的是,追踪研究(Brown,2006)发现随着家庭经济状况的改善贫困儿童知觉到的歧视也随之增加,而且研究(李海燕等,2011)表明歧视知觉对非贫困儿童问题行为的预测更大。这可能是贫困的个体在知觉到歧视时可以将其归因到家庭经济状况这一外在因素从而保护个体的自尊进而保护心理健康,而非贫困的个体在知觉到歧视时较难将其归因到家庭经济状况等外在原因,因而对自己的评价和心理健康产生较大的冲击。虽然影响机制和整体效果相似,但由于贫困大学生歧视知觉强于非贫困大学生、核心自我评价和朋友支持低于非贫困大学生,这导致贫困大学生的孤独感强于非贫困大学生。从研究结果来看,歧视知觉只是导致贫困大学生核心自我评价、朋友支持较差的一部分原因,还有其他因素对贫困大学生心理水平造成影响,提示在心理健康工作中除了关注歧视知觉对贫困大学生的影响外,还需要关注其他因素对贫困大学生心理健康的影响。

本研究存在以下的局限。首先,本研究采用的是横断研究设计,难以确定歧视知觉与核心自我评价、朋友支持和孤独感之间的因果关系。本研究从社会支持的威胁模型(Prelow et al., 2006)和相关研究(范兴华等,2012;Prelow et al., 2006;倪士光等,2014)出发推论认为在贫困大学生群体中歧视知觉预测朋友支持、核心自我评价和孤独感。但是,这些变量间的因果关系可能并不符合这一推论,例如更能确定因果关系的追踪研究(侯舒艨等,2011)表明社会支持有效预测歧视歧视知觉而不是歧视知觉预测社会支持。其次,本研究采用的是自评问卷进行调查,被试的回答可能有社会赞许效应等,后续研究可以考虑自评和他评相结合的方式进行考察。另外,本研究为了提高模型的拟合度对核心自我评价量表进行打包处理,但打包处理并不适用于测量模型的多组比较,虽然研究者也指出如果研究兴趣是结构模型的跨组一致性,为提高拟合度也可以采用打包策略(吴艳等,2011),但是仍然显得有所不足。此外,朋友支持和孤独感差异的效果量较小,因而在将贫困生朋友支持较差和孤独感较强的结论进行扩展时需慎重。最后,本研究只探讨了贫困/非贫困大学生个体歧视知觉、核心自我评价、朋友支持和心理健康之间的关系,在后续的研究可以探讨群体歧视知觉和个体歧视知觉对贫困大学生心理水平的影响是否不同。

5 结论在本研究得出以下结论:(1)贫困大学生歧视知觉较强,核心自我评价和朋友支持较差,孤独感较强;(2)歧视知觉显著预测影响贫困/非贫困大学生孤独感,核心自我评价和朋友支持部分中介歧视知觉对贫困/非贫困大学生孤独感的影响;(3)歧视知觉对贫困/非贫困大学生孤独感的直接效应类似,结构模型没有显著差异,但朋友支持缓解贫困大学生孤独感的直接效应更显著。

| Branscombe N. R., Schmitt M. T., & Harvey R. D. (1999). Perceiving pervasive discrimination among African Americans:Implications for group identification and well-being. Journal of Personality and Social Psychology , 77(1), 135-149. DOI: 10.1037/0022-3514.77.1.135. |

| Brown C. S. (2006). Bias at school:Perceptions of racial/ethnic discrimination among Latino and European American children. Cognitive Development , 21, 401-419. DOI: 10.1016/j.cogdev.2006.06.006. |

| David B.D., & Thompson K. (2005). Self-Concept and Delinquency:The Effects of Reflected Appraisals by Parent and Peers. Western Criminology Review , 6(1), 22-29. |

| Fuller-Rowell T.E., Evans G.W., & Ong A.D. (2012). Poverty and health:The mediating role of perceived discrimination. Psychological Science , 23(1), 734-739. |

| Furman W., & Buhrmester D. (1992). Age and sex differences in perceptions of networks of personal relationships. Child Development , 63, 103-115. DOI: 10.2307/1130905. |

| Hayes A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny:Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication Monographs , 76, 408-420. DOI: 10.1080/03637750903310360. |

| Judge T. A., Erez A., & Bono J. E. (1998). The power of being positive:The relation between positive self-concept and job performance. Human Performance , 11, 167-187. DOI: 10.1080/08959285.1998.9668030. |

| Judge T. A., Erez A., Bono J. E., & Thoresen C. J. (2002). Are measures of self-esteem, neuroticism, locus of control, and generalized self-efficacy indicators of a common core construct?. Journal of Personality and Social Psychology , 83, 693-710. DOI: 10.1037/0022-3514.83.3.693. |

| Judge T. A., Erez A., Bono J. E., & Thoresen C J. (2003). The core self-evaluations scale:Development of a measure. Personnel Psychology , 56(2), 303-331. DOI: 10.1111/peps.2003.56.issue-2. |

| Kingery J. N., Erdley C. A., & Marshall K. C. (2011). Peer acceptance and friendship as predictors of early adolescents' adjustment across the middle school transition. Merrill-Palmer Quarterly , 57(3), 215-243. DOI: 10.1353/mpq.2011.0012. |

| Lönnqvist J-E., Hennig-Schmidt H., & Walkowitz G. (2015). Ethnicity-and Sex-Based Discrimination and the Maintenance of Self-Esteem. PLoS ONE , 10(5), e0124622. DOI: 10.1371/journal.pone.0124622. |

| Major B., Quinton W., & McCoy S. (2002). Antecedents and consequences of attributions to discrimination:Theoretical and empirical advances. In M. P. Zanna (Ed.)Advances in Experimental Social Psychology , 34, 251-329. |

| Mickelson K. D., & Williams S. L. (2008). Perceived Stigma of Poverty and depression:examination of interpersonal and intrapersonal mediators. Journal of Social and Clinical Psychology , 27(9), 903-930. DOI: 10.1521/jscp.2008.27.9.903. |

| Oyserman D., Coon H.M., & Kemmelmeier M. (2002). Rethinking Individualism and Collectivism:Evaluation of Theoretical Assumptions and Meta-Analyses. Psychological Bulletin , 128(1), 3-72. DOI: 10.1037/0033-2909.128.1.3. |

| Pascoe E.A., & Richman L.S. (2009). Perceived Discrimination and Health:A Meta-Analytic Review. Psychological Bulletin , 135(4), 531-554. DOI: 10.1037/a0016059. |

| Prelow H. M., Mosher C. E., & Bowman M. A. (2006). Perceived racial discrimination, social support, and psychological adjustment among African American college students. Journal of Black Psychology , 32, 442-454. DOI: 10.1177/0095798406292677. |

| Russell D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3):reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality Assessment , 66(1), 20-40. DOI: 10.1207/s15327752jpa6601_2. |

| Twenge J. M., & Crocker J. (2002). Race and self-esteem:Meta-analyses comparing Whites, Blacks, Hispanics, Asians, and American Indians and comment on Gray-Little and Hafdahl. Psychological Bulletin , 128(3), 371-408. DOI: 10.1037/0033-2909.128.3.371. |

| Zeiders K. H., Umana-Taylor A. J., & Derlan C.L. (2013). Trajectories of Depressive Symptoms and Self-Esteem in Latino Youths:Examining the Role of Gender and Perceived Discrimination. Developmental Psychology , 49(5), 951-963. DOI: 10.1037/a0028866. |

| Zhao J. J., Kong F., & Wang Y. H. (2013). The role of social support and self-esteem in the relationship between shyness and loneliness. Personality and Individual Differences , 54, 577-581. DOI: 10.1016/j.paid.2012.11.003. |

| Zimet G.D., Dahlem N.W., Zimet S.G., & Farley G.K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment , 52, 30-41. DOI: 10.1207/s15327752jpa5201_2. |

| 陈会昌, 谷传华, 贾秀珍, 双赫, 饶锋, 任芳, 张荣华, 单玲. (2004). 小学儿童的交友状况及其与孤独感的关系. 中国心理卫生杂志 , 18(3), 160-163. |

| 邓小晴, 师保国. (2013). 流动儿童歧视知觉与自尊:社会支持与流动时间的作用. 中国特殊教育 , 8, 48-53. |

| 杜建政, 张翔, 赵燕. (2012). 核心自我评价的结构验证及其量表修订. 心理研究 , 5(3), 54-60. |

| 范兴华, 方晓义, 刘杨, 蔺秀云, 袁晓娇. (2012). 流动儿童歧视知觉与社会文化适应:社会支持和社会认同的作用. 心理学报 , 44(5), 647-663. |

| 方杰, 张敏强. (2012). 中介效应的点估计和区间估计:乘积分布法、非参数Bootstrap和MCMC法. 心理学报 , 44, 1408-1420. |

| 郭莲舫, 张明园.. (1993). 精神卫生学. 上海: 上海医科大学出版社 : 15 -22. |

| 郝振, 崔丽娟. (2014). 受歧视知觉对流动儿童社会融入的影响:中介机制及自尊的调节作用. 心理发展与教育 , 2, 137-144. |

| 侯舒艨, 袁晓娇, 刘杨, 蔺秀云, 方晓义. (2011). 社会支持和歧视知觉对流动儿童孤独感的影响:一项追踪研究. 心理发展与教育 , 4, 401-411. |

| 黄海.(2004).大学生孤独感现状及其影响因素的研究.硕士论文, 江西师范大学. http://www.cnki.com.cn/article/cjfdtotal-zggw200909017.htm |

| 孔风, 王庭照, 李彩娜, 和娟, 王瑾, 游旭群. (2012). 大学生的社会支持、孤独及自尊对主观幸福感的作用机制研究. 心理科学 , 35(2), 408-411. |

| 黎建斌, 聂衍刚. (2010). 核心自我评价研究的反思与展望. 心理科学进展 , 18(12), 1848-1857. |

| 李董平, 许路, 鲍振宙, 陈武, 苏小慧, 张微. (2015). 家庭经济压力与青少年抑郁:歧视知觉和亲子依恋的作用. 心理发展与教育 , 31(3), 342-349. |

| 李海燕, 申继亮, 王晓丽, 张莉. (2011). 歧视知觉比贫困更值得关注——从两者对贫困与非贫困儿童行为的影响来谈. 中国特殊教育 , 2, 83-70. |

| 李金德, 刘惠珍, 伍业光. (2014). 中国贫困大学生心理健康与经济发展的相关性. 中国学校卫生 , 35(7), 1005-1007. |

| 廖军和, 李志勇, 欧阳儒阳, 左春荣, 李相南, 沈丹琦. (2015). 贫困大学生压力知觉与心理健康的关系. 中国特殊教育 , 5, 91-96. |

| 蔺秀云, 方晓义, 刘杨, 兰菁. (2009). 流动儿童歧视知觉与心理健康水平的关系及其心理机制. 心理学报 , 41(10), 967-979. |

| 刘霞, 申继亮. (2010). 流动儿童的歧视知觉及与自尊的关系. 心理科学 , 33(3), 695-697. |

| 刘霞, 赵景欣, 申继亮. (2013). 歧视知觉对城市流动儿童幸福感的影响:中介机制及归属需要的调节作用. 心理学报 , 45(5), 568-584. |

| 刘志强. (2011). 高职贫困生孤独感特点及其与社会支持的关系. 四川精神卫生 , 24(3), 132-135. |

| 刘杨, 陈舒洁, 林丹华. (2013). 歧视与新生代农民工心理健康:家庭环境的调节作用. 中国临床心理学杂志 , 21(5), 807-810. |

| 倪士光, 李虹. (2014). 流动儿童认同整合与歧视知觉的关系:社会支持和应对方式的作用. 心理发展与教育 , 1, 31-38. |

| 蒙丽杨. (2015). 逆境信念与农村贫困大学生孤独感:自尊的中介作用. 贵州师范大学学报(自然科学版) , 33(2), 32-35. |

| 邱皓政, 林碧芳. (2009). 结构方程模型的原理与应用. 北京: 中国轻工业出版社 . |

| 申继亮, 胡心怡, 刘霞. (2009). 留守儿童歧视知觉特点及与主观幸福感的关系. 河南大学学报(社会科学版) , 49(6), 117-121. |

| 苏志强, 张大均, 邵景进. (2015). 社会经济地位与留守儿童社会适应的关系:歧视知觉的中介作用. 心理发展与教育 , 31(2), 212-219. |

| 谭雪晴. (2008). 贫困大学生社会支持及人际信任对孤独感影响. 中国公共卫生 , 24(9), 1046-1047. |

| 田录梅, 张文新, 陈光辉. (2014). 父母支持、友谊质量对孤独感和抑郁的影响:检验一个间接效应模型. 心理学报 , 46(2), 238-251. |

| 吴明隆. (2010). 结构方程模型——Amos的操作与应用 (第2版). 重庆: 重庆大学出版社 . |

| 吴艳, 温忠麟. (2011). 结构方程建模中的题目打包策略. 心理科学进展 , 19(2), 1859-1867. |

| 谢其利, 宛蓉, 张睿. (2015). 农村留守经历大学新生自尊、社会支持和应对方式与孤独感的关系. 中国学校卫生 , 36(2), 236-241. |

| 曾小娟, 蒋浩, 李永鑫. (2014). 农村留守初中生的心理健康与心理弹性、核心自我评价. 中国心理卫生杂志 , 28(12), 947-950. |

| 周菲. (2015). 高校贫困生身份建构、群体认同与应对策略. 教育学术月刊 , 5, 75-81. |

| 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展 , 12(6), 942-950. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32