国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 吴洁清, 董勇燕, 熊俊梅, 曹钰 .2016.

- WU Jieqing, DONG Yongyan, XIONG Junmei, CAO Yu .2016.

- 大学生主动性人格与生涯适应力的关系:成就动机的中介作用及其性别差异

- The Mediating Role of Achievement Motivation between College Students' Proactive Personality and Career Adaptability and Its Gender Differences

- 心理发展与教育, 32(5): 547-556

- Psychological Development and Education, 32(5): 547-556.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2016.05.05

2. 湖北省人的发展与心理 健康重点实验室, 武汉 430079 ;

3. 华中师范大学心理学院, 武汉 430079 ;

4. 青岛第三十九中学, 青岛 266003

2. Key Laboratory of Human Development and Mental Health of Hubei Province, Wuhan 430079 ;

3. School of Psychology, Central China Normal University, Wuhan 430079 ;

4. Middle School No. 39 Shandong Province Qingdao, Qingdao 266003

生涯适应力是一种社会心理建构,是个体应对当前或预期中的生涯任务、生涯转折、生涯挫折等重大生涯问题时的心理资源,包括生涯自信、生涯好奇、生涯关注、生涯控制四个维度(Savickas & Porfeli, 2012)。它是个体获得长远职业生涯成功的核心能力,是个体实现成功就业、成功掌握职业转换、顺利发展职业生涯的关键能力(Hirschi, 2009)。生涯适应力对就业和职业结果变量有重要的影响,研究表明生涯适应力对就业状况(Guan et al., 2014)、再就业状况(Koen, Klehe, Van Vianen, Zikic, & Nauta, 2010)、就业质量(Guan et al., 2013)、生涯成功(Ebberwein, Krieshok, Ulven, & Prosser, 2004)、工作满意度、晋升机会(Tolentino, Garcia, Restubog, Bordia, & Tang, 2013)及工作压力(Johnston, Luciano, Maggiori, Ruch, & Rossier, 2013)等有显著的预测作用。大学阶段是职业生涯角色发展和转变的关键时期,是从学校过渡到工作环境的重要阶段。生涯适应力的发展将会影响大学生一生的职业生涯发展。因此,探讨大学生生涯适应力的影响因素及作用机制具有重要的理论意义及实践价值。

主动性人格是指个体采取主动行为影响周围环境的一种稳定倾向(Bateman & Crant, 1993)。主动性人格水平高的个体有高水平的职业决策效能感(商佳音, 甘怡群, 2009)、职业清晰度(沈雪萍, 胡湜, 2015),会制定职业生涯计划,积极主动地改变环境,善于与优秀的同事建立关系(Filstad, Dean, Fahsing, & Gottschalk, 2007),尽可能获得较高的工作绩效和晋升机会以达到生涯成功(Seibert, Crant, & Kraimer, 1999)。近年来,研究者发现主动性人格和生涯适应力的关系密切,如Tolentino等人(2014)针对大学生的问卷调查研究发现,主动性人格与生涯适应力呈显著正相关,高主动性的个体比低主动性的个体,更愿意主动采取行动以适应生涯环境,更愿意付出更多的努力提高其生涯适应能力以实现更高的生涯目标。国内学者的研究也表明,主动性人格可以预测大学生对职业机会的识别和利用以及信息的获取等生涯适应能力(Hou, Wu, & Liu, 2014; 李栩, 侯志瑾, 冯缦, 2013)。因此,本研究假设主动性人格可以显著预测生涯适应力。

目前仅有较少的研究考察了主动性人格对生涯适应力的影响机制。Hou等人(2014)的研究发现,主动性人格对生涯适应力的影响一部分可以通过职业决策自我效能感来实现。这说明,主动性人格既可以直接影响生涯适应力,还能通过其他中介变量起作用。成就动机是人类的一种社会性动机,指努力追求卓越以达到更高目标的内在动力和心理倾向(林崇德, 杨志良, 黄希庭, 2003),分为追求成功和避免失败两种动机倾向(Atkinson, 1957)。以往有关主动性人格的理论及实证研究均发现主动性人格对成就动机有显著预测作用(任秀菊, 2010; Major, Turner, & Fletcher, 2006)。另一方面,个体的成就动机水平与其生涯适应力密切相关。具有高成就动机的个体关心自己未来的职业生涯发展,对未来充满信心和好奇心,对未来职业敢于探索与尝试,善于挖掘自身潜能应对生涯角色转变、生涯任务等问题,从而表现出较高的生涯适应力(程利娜, 2010; 建峰, 张巧明, 2010)。实证研究发现,成就动机正向预测大学生的生涯适应力(苏霞, 董振华, 2015; Pouyaud, Vignoli, Dosnon & Lallemand, 2012)。基于成就动机与主动性人格、生涯适应力的密切关系,我们认为主动性人格一方面直接影响个体的生涯适应力,另一方面通过成就动机间接影响个体的生涯适应力。相应地,本研究的第一个研究问题旨在考察成就动机(追求成功的动机和避免失败的动机)在大学生主动性人格和生涯适应力间是否存在中介作用。

有关研究发现,在主动性人格、成就动机和生涯适应力等发展水平上均存在显著的性别差异。主动性人格研究发现,男生的主动性人格得分显著高于女生,男生相比女生更加积极主动(黄颀, 刘电芝, 2011)。成就动机相关研究也发现,男生总体的成就动机水平高于女生,男生追求成功的动机水平也高于女生,而男生避免失败的动机水平低于女生(景怀斌, 1995)。国外研究发现女性存在一种担心和害怕成功的心理,可能担心成功会导致失去友谊等(Horner, 1969; Horner, 1972)。对于生涯适应力的研究也发现,男生的生涯适应力水平显著高于女生,可能因传统社会观念对男女角色期望的差异所致(赵小云, 薛桂英, 2010)。但国外近年来的研究却发现大学生在生涯适应力上不存在性别差异(Rottinghaus, Day, & Borgen, 2005)。国内外研究结论的不一致可能源自文化的差异(赵小云, 郭成, 2010)。由于上述变量上性别差异的存在,尤其是男女生在追求成功的动机和避免失败的动机上的差异,成就动机在大学生主动性人格与生涯适应力的中介作用也可能存在性别差异。相应地,本研究第二个研究问题旨在考察上述中介作用在不同性别的大学生群体中是否存在差异。

大学生中包含一类特殊群体——免费师范生。自2007年以来,为了鼓励更多优秀的大学生主动从事教育事业,培养一批优秀的中小学教师,国务院决定在教育部直属的六所师范大学培养免费师范生,并出台了一系列免费师范生就业和攻读硕士研究生的相关政策。免费师范生政策以双向就业和安排就业两种方式保障了免费师范生未来的工作,大大减少了他们的就业压力,这可能给免费师范生的动机和适应水平带来一定的影响。已有研究表明免费师范教育对学生学习适应有积极的影响,在促进学习适应方面较为有效(冯廷勇, 袁文萍, 赵伟华, 2011),且免费师范生的内部学习动机比较高,定向的职业可能会对内部学习动机的培养和激发提供一定的空间(张燕, 赵宏玉, 齐婷婷, 张晓辉, 2011)。免费师范生与非师范生的成就动机和生涯适应水平可能存在一定差异。相应地,本研究的第三个研究问题旨在考察各研究变量在培养类型上的差异。

综上所述,本研究拟以大学生为研究对象,考察各研究变量在性别及培养类型上的差异,并重点考察成就动机在主动性人格与生涯适应力间的中介作用,以及中介作用是否存在性别差异。本研究的结论将有助于揭示大学生主动性人格影响生涯适应力的机制,为大学生生涯辅导工作的开展提供一定的理论依据和实证支持。

2 研究方法 2.1 研究对象采用整群抽样的方法,在武汉市两所高校以班级为单位进行施测。选取大一到大四各四个班级,共发放问卷930份,剔除信息不完整和问答不认真的问卷,回收有效问卷共864份,样本有效率为92.90%。其中,女生533人,男生331人;一年级198人,二年级178人,三年级213人,四年级275人;免费师范生468人,非师范生396人;被试的平均年龄20.51(±1.95)岁。

2.2 研究工具 2.2.1 主动性人格量表采用商佳音和甘怡群(2009)修订的大学生主动性人格量表。原量表由Bateman和Crant(1993)编制而成。该量表共11个项目,7点计分,从1“非常不同意”到7“非常同意”,得分越高表明个体的主动性人格水平越高。在本研究中,该量表的α系数为0.87。验证性因素分析表明:χ2/df=4.53,NFI=0.95,IFI=0.96,CFI=0.96,RMSEA=0.06。为了更好地采用结构方程模型方法,本研究采用随机组合的方式将11个项目合成三个主动性因子分,每个因子包含的项目数分别为3、4、4个,并以此三因子分进行结构方程模型检验(卞冉, 车宏生, 阳辉, 2007)。

2.2.2 成就动机量表采用叶仁敏和Hagtvet (1992)以大学生和中学生为被试修订的成就动机量表。该量表分为追求成功与避免失败两个维度,共30个项目,4点计分,从1 “完全不对”到4 “完全正确”。成就动机的得分由追求成功的动机得分减去避免失败的动机得分,得分越高,表明成就动机越强。本研究中,追求成功的动机与避免失败的动机两个分量表的α系数分别为0.88、0.87,验证性因素分析的结果分别为:χ2/df=4.02,NFI=0.91,IFI=0.93,CFI=0.93,RMSEA=0.06;χ2/df=3.89,NFI=0.91,IFI=0.93,CFI=0.93,RMSEA=0.06。为了更好地采用结构方程模型方法,本研究采用随机组合的方式分别将追求成功动机和避免失败动机的15个项目合成三个动机因子分,每个因子包含5个项目数,并均以此三因子分进行结构方程模型检验(卞冉等, 2007)。

2.2.3 生涯适应力量表采用台湾学者吴淑琬(2008)以Savickas(2005)的理论建构为基础编制的大学生生涯适应力量表。量表由生涯自信、生涯好奇、生涯关注、生涯控制四个维度构成。该量表共有21个项目,5点计分,从1 “完全不符合”到5 “完全符合”,得分越高,表明个体的生涯适应力水平越高。本研究中,该量表的α系数为0.89,验证性因素分析表明:χ2/df=3.84,NFI=0.89,IFI=0.92,CFI=0.92,RMSEA=0.06。

2.3 数据收集与处理由两名心理学专业研究生担任主试,以班级为单位进行团体测试。研究遵循知情同意原则。所有数据采用SPSS22.0与AMOS22.0软件进行数据分析。

3 结果 3.1 共同方法偏差检验研究采用问卷调查法,因此在测量中可能存在共同方法偏差。因此根据相关研究的建议(周浩, 龙立荣, 2004),重点从程序方面进行控制,在数据收集的过程中采用匿名的方式,并向被试说明研究的数据仅用于学术研究。在数据分析时,本研究进行Harman单因子检验共同方法偏差问题,其验因分析的结果为:χ2/df=6.23,RMSEA=0.08,NFI=0.44,RFI=0.42,IFI=0.48,TLI=0.46,CFI=0.48。结果表明共同方法偏差在本研究中未造成严重问题。

3.2 大学生主动性人格、成就动机与生涯适应力的描述性统计各研究变量描述性统计结果见表 1。大学生追求成功动机均值为38.51,避免失败动机均值为32.78,且追求成功动机显著高于避免失败动机[t(862)=13.46, p < 0.001, d=0.77]。进一步采用独立样本t检验分别考察大学生的主动性人格、成就动机和生涯适应力在性别(男、女)和培养类型(免费师范生、非师范生)上的差异。男生的追求成功动机及成就动机水平显著高于女生[t(862)=11.05, p < 0.001, d=0.78; t(862)=6.97, p < 0.001, d=0.49],其生涯自信水平显著高于女生[t(862)=2.59, p < 0.05, d=0.20],其生涯关注水平显著低于女生[t(862)=-2.98, p < 0.01, d=-0.24],其他变量的性别差异均不显著;免费师范生的追求成功动机及成就动机水平显著低于非师范生[t(862)=-2.08, p < 0.05, d=-0.15; t(862)=-2.67, p < 0.05, d=-0.18],其避免失败的动机水平显著高于非师范生[t(862)=2.23, p < 0.05, d=0.15],其生涯控制水平显著高于非师范生[t(862)=2.46, p < 0.05, d=0.17],其他变量的培养类型差异均不显著。

| 变量 | M±SD | 男生 | 女生 | t | 免费师范生 | 非师范生 | t |

| 1主动性人格 | 5.35±0.83 | 5.36±0.05 | 5.34±0.03 | 0.38 | 5.33±0.04 | 5.36±0.04 | -0.34 |

| 2追求成功的动机 | 38.51±8.05 | 42.10±0.42 | 36.27±0.32 | 11.05*** | 37.99±0.38 | 39.13±0.40 | -2.08* |

| 3避免失败的动机 | 32.78±7.45 | 32.72±0.40 | 32.83±0.33 | -0.21 | 33.30±0.34 | 32.17±0.38 | 2.23* |

| 4成功动机 | 5.72±12.50 | 9.39±0.68 | 3.45±0.52 | 6.97*** | 4.68±0.57 | 6.95±0.63 | -2.67** |

| 5生涯自信 | 3.65±0.60 | 3.71±0.04 | 3.60±0.02 | 2.59* | 3.67±0.03 | 3.61±0.03 | 1.50 |

| 6生涯好奇 | 3.73±0.57 | 3.76±0.03 | 3.71±0.02 | 1.08 | 3.73±0.03 | 3.73±0.03 | -0.17 |

| 7生涯关注 | 3.58±0.60 | 3.50±0.04 | 3.63±0.02 | -2.98** | 3.61±0.03 | 3.54±0.03 | 1.71 |

| 8生涯控制 | 3.59±0.58 | 3.60±0.04 | 3.58±0.02 | 0.57 | 3.63±0.03 | 3.54±0.03 | 2.46* |

| 9生涯适应力 | 3.64±0.49 | 3.65±0.03 | 3.63±0.02 | 0.60 | 3.67±0.02 | 3.61±0.02 | 1.61 |

| 注:* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, 下同。 | |||||||

对主动性人格、成就动机和生涯适应力进行Pearson相关分析。所有研究变量间相关系数均达到显著水平(见表 2)。

| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1主动性人格 | — | |||||||

| 2追求成功的动机 | 0.42*** | — | ||||||

| 3避免失败的动机 | -0.32*** | -0.30*** | — | |||||

| 4成功动机 | 0.464*** | 0.82*** | -0.79*** | — | ||||

| 5生涯自信 | 0.40*** | 0.45*** | -0.28*** | 0.46*** | — | |||

| 6生涯好奇 | 0.33*** | 0.39*** | -0.21*** | 0.38*** | 0.69*** | — | ||

| 7生涯关注 | 0.24*** | 0.16*** | -0.31*** | 0.29*** | 0.58*** | 0.48*** | — | |

| 8生涯控制 | 0.28*** | 0.33*** | -0.21*** | 0.33*** | 0.68*** | 0.55*** | 0.54*** | — |

| 9生涯适应力 | 0.38*** | 0.41*** | -0.31*** | 0.45*** | 0.91*** | 0.82*** | 0.78*** | 0.81*** |

根据温忠麟和叶宝娟(2014)提出的中介效应检验流程,采用结构方程模型考察大学生成就动机在主动性人格和生涯适应力之间的中介作用,其中大学生的主动性人格为外源潜变量,是模型中的自变量;追求成功动机和避免失败动机为外源潜变量,此二者为模型中的中介变量;生涯自信、生涯好奇、生涯关注和生涯控制作为生涯适应力的内源潜变量,是模型中的因变量。首先,以生涯适应力为结果变量,主动性人格为预测变量建立模型1,加入追求成功的动机和避免失败的动机作为中介变量,建立模型2。

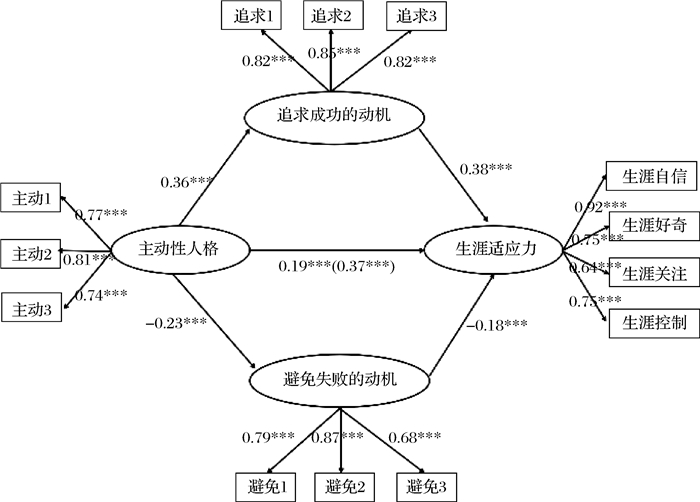

模型1:大学生主动性人格直接作用于生涯适应力的结构方程模型;模型2:成就动机在大学生主动性人格与生涯适应力之间的中介效应模型.

从两个模型的各项拟合指数来看,拟合指标均比较理想,表明数据与模型拟合较好(表 3)。结构方程模型结果见图 1,结果显示大学生主动性人格显著正向预测其生涯适应力(β=0.37, p < 0.001);主动性人格对追求成功的动机具有显著的正向预测作用(β=0.36, p < 0.001),追求成功的动机对生涯适应力的正向预测作用显著(β=0.38, p < 0.001)。当加入追求成功的动机后,主动性人格对生涯适应力的正向预测作用有所降低,但仍达到显著水平(β=0.19, p < 0.001)。这表明追求成功的动机在大学生主动性人格和生涯适应力之间起部分中介作用,中介效应占总效应的比例为36.97%,中介效应量为0.14。图 1的结果显示,主动性人格对避免失败的动机具有显著的负向预测作用(β=-0.23, p < 0.001),避免失败的动机对生涯适应力的负向预测作用显著(β=-0.18, p < 0.01),当加入避免失败的动机后,主动性人格对生涯适应力的正向预测作用有所降低,但仍达到显著水平(β=0.19, p < 0.001)。这表明避免失败的动机在大学生主动性人格和生涯适应力之间也起部分中介作用,中介效应占总效应的比例为11.19%,中介效应量为0.16。

| MODEL | χ2/ df | GFI | NFI | IFI | CFI | RMSEA |

| 模型1 | 1.68 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.03 |

| 模型2 | 5.9 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.08 |

|

| 图 1 成就动机在大学生主动性人格与生涯适应力之间的中介效应模型 (注:括号中的值为主动性人格直接影响生涯适应力的路径系数) |

首先分别对男女分样本进行中介效应模型检验,所得模型的拟合指标如表 4,两个模型均可接受,可进行跨组比较(侯杰泰, 温忠麟, 成子娟, 2004)。

| Model | χ2 | df | RMSEA | GFI | NFI | CFI |

| M男生 | 188.09 | 60 | 0.08 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |

| M女生 | 171.02 | 60 | 0.06 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |

| M1 | 359.17 | 120 | 0.05 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |

| M2 | 434.81 | 134 | 0.05 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |

然后,采用结构方程模型中多组比较的方法,设定未限制模型(M1)和结构系数相等模型(M2),两个模型的拟合结果如表 4所示。结果发现,以上多组模型与数据的拟合均良好,RMSEAs < 0.06。与模型1相比,结构模型△χ2=75.63,△df=14,p < 0.001,说明M1和M2有显著的差异,成就动机的中介效应存在显著的性别差异。

经过参数差异临界比率值的比较发现,主动性人格对生涯适应力的影响存在显著的性别差异,c.r. =3.88,绝对值大于1.96,p < 0.05,男生的主动性人格对生涯适应力的影响不显著(β=0.07, S.E.=0.05, p>0.05),而女生的主动性人格显著预测其生涯适应力(β=0.37, S.E.=0.06, p < 0.001)。主动性人格对追求成功的动机的影响存在显著的性别差异(c.r.=5.00, p < 0.05),主动性人格均显著正向预测男生和女生的追求成功的动机且存在显著的性别差异(男生: β=0.24, S.E.=0.04, p < 0.001;女生: β=0.46, S.E.=0.04, p < 0.001)。主动性人格对避免失败的动机的影响存在显著的性别差异(c.r.=-2.14, p < 0.05),主动性人格均显著负向预测男生和女生的避免失败的动机且存在显著的性别差异(男生: β=-0.19, S.E.=0.03, p < 0.001;女生: β=-0.27,S.E.=0.03, p < 0.001)。追求成功的动机对生涯适应力的影响存在显著的性别差异(c.r.=-4.43,p < 0.05),追求成功的动机均显著正向预测男生和女生的生涯适应力且存在显著的性别差异(男生: β=0.61, S.E.=0.08, p < 0.001;女生: β=0.17, S.E.=0.07, p < 0.05)。避免失败的动机对生涯适应力的影响不存在显著的性别差异(c.r.=-1.35, p>0.05),男生的避免失败的动机对生涯适应力的影响不显著(β=-0.05, S.E.=0.09, p>0.05),女生的避免失败的动机显著负向预测生涯适应力(β=-0.21, S.E.=0.06, p < 0.05)。

男生和女生的结构方程模型如表 5所示。其中,男生的追求成功的动机在主动性人格和生涯适应力之间起完全中介作用;女生的追求成功的动机在主动性人格和生涯适应力之间起部分中介作用,中介效应占总效应的比例是15.64%,中介效应量为0.08;男生的避免失败的动机在主动性人格和生涯适应力之间的中介作用不显著(Z =0.52, p>0.05);女生的避免失败的动机在主动性人格和生涯适应力之间起部分中介作用,中介效应占总效应的比例是11.34%,中介效应量为0.06。

| 影响路径 | 男生(标准化路径系数(标准误)) | 女生(标准化路径系数(标准误)) |

| 主动性人格到生涯适应力总效应 | 0.23*** (-0.05) | 0.50*** (-0.21) |

| 主动性人格→追求成功的动机 | 0.24*** (0.04) | 0.46*** (0.04) |

| 主动性人格→避免失败的动机 | -0.19*** (0.03) | -0.27*** (0.03) |

| 追求成功的动机→生涯适应力 | 0.61*** (0.08) | 0.17* (0.07) |

| 避免失败的动机→生涯适应力 | -0.05 (0.09) | -0.21*** (0.06) |

| 主动性人格→生涯适应力 | 0.07 (0.06) | 0.37*** (0.06) |

大学生的主动性人格处于较高水平,这表明目前大学生能够积极主动地采取行动,较少受到环境的约束。大学生追求成功的动机高于避免失败的动机,这表明目前大学生的成就动机倾向明显,对成功的渴望强于对失败的恐惧和逃避。本研究还发现,大学生的生涯适应力处于中上水平,这与国内学者的研究结果一致(赵小云, 薛桂英, 2010),表明大学生对于当前或即将面临的职业选择等生涯任务,具有一定的适应和应对能力。

男生的成就动机水平显著高于女生,这与已有的研究结果一致(景怀斌, 1995)。中国传统的社会性别角色观念可以很好地解释这种现象。在生涯适应力总体发展水平上男女性别差异不显著,这与国外研究结论一致(Rottinghaus et al., 2005),但与国内研究结论不一致(赵小云, 薛桂英, 2010)。可能是由于目前就业压力不断增大,使得当今的男女大学生都需要提高自己的生涯适应能力,以获得职业生涯的成功。研究结果表明,男生的生涯自信水平显著高于女生,其生涯关注水平显著低于女生。可能是因为性别歧视的现象在大学生的求职中依然存在,女大学生所面临的就业压力常常高于男生,或许使得她们在面临生涯选择和决策时的信心和效能感低于男生(赵小云, 薛桂英, 2010),也可能会使得女生更加关注职业招聘信息及要求,对未来职业的关注度高于男生。本研究未发现大学生主动性人格的性别差异,且均处于较高水平。男生主动性人格得分高与社会角色期待相符,女生主动性人格得分高可能是因为社会对女性提出更高的要求,且女大学生对自身要求高,希望家庭事业双丰收,导致其主动性人格得分与男大学生无差异。

同时,研究结果显示,大学生在生涯控制水平上存在显著的培养类型差异,表现为免费师范生的得分显著高于非师范生。这表明免费师范生政策对学生的生涯控制感有积极的影响,因为他们可以很快地定位未来的职业发展方向并明确生涯目标,且就业压力小于非师范生,使得他们对未来职业的控制感显著高于非师范生。研究还发现,免费师范生的成就动机水平显著低于非师范生,具体来说,其追求成功的动机低于非师范生,其避免失败的动机高于非师范生。一方面可能与免费师范生在入学之前的报考动机有关。岳奎王(2011)研究发现免费师范生的报考动机是复杂的,真正想实现教育理想的学生只占18.5%,这可能会导致他们自我提高的动力不足。另一方面,免费师范生政策限定了免费师范生的生涯发展。免费师范生毕业后需要回原籍担任中小学教师。报考动机不纯的免费师范生随着在大学期间对自我认识的不断深入,可能会意识到中小学教师并不是自己理想的职业,出现背离政策的状况(岳奎王, 2011),这可能对免费师范生内在追求成功的动机有消极影响,导致他们成就动机水平低于非师范生。本研究没有发现主动性人格的培养类型差异。主动性人格具有相对的稳定性(Bateman & Crant, 1993; 刘密, 龙立荣, 祖伟, 2007)。免费师范生和非师范生在选择学校、专业及培养方式之前,他们的主动性人格倾向可能已经得到一定的发展,其水平较为稳定,因此较少受到培养方式的影响,导致主动性人格不存在培养类型的差异。

本研究表明,免费师范生政策会对免费师范生的成就动机和生涯控制感产生一定的影响,这种政策会提高他们的生涯控制感,但也对他们的成就动机有一定的消极影响。这提示高考毕业生要理解免费师范生政策的初衷是“鼓励优秀青年树立从教理想”,只有他们在报考之前就已经形成清晰的职业方向,免费师范生政策才会给他们带来更积极的影响。

4.2 主动性人格对生涯适应力的影响:成就动机的中介作用根据生态系统理论,人的发展是人与环境相互作用的过程。当今的大学生为了更好地应对快速变化的社会环境所带来的机遇和挑战,需要主动地获取资源,积极地探索并适应环境,加强对未来职业的关注及规划能力,提高生涯适应,从而获得生涯成功。本研究发现,大学生的主动性人格对生涯适应力有正向预测作用,表明高主动性人格能够提高大学生的生涯适应水平。这与以往的研究结果一致(Hou et al., 2014; Tolentino et al., 2014; 李栩等, 2013)。当职场环境发生改变时,具有高主动性人格的个体不会被环境所束缚,而是积极应对职业生涯发展中遇到的问题,主动探索、适应或改变其外部环境,积极寻找机会,发挥其潜能,积极应对职业生涯发展中遇到的问题,从而提升生涯适应力。

大学生的主动性人格既能直接影响其生涯适应力,还能通过成就动机(追求成功的动机与避免失败的动机)间接影响生涯适应力。职业生涯发展的过程中,生涯适应力会受到一些因素的影响,其中成就动机是潜在的影响因素之一(Swanson & Tokar, 1991)。成就动机低的个体,其潜能无法充分发挥,导致生涯发展受到阻碍,而成就动机水平高的个体会抵制各种不良的刺激,克服职业生涯转折带来的困难,乐于接受新的挑战,从而获得职业生涯的成功。个体的人格会影响其成就动机的培养(蒋京川, 2003),具有主动性人格的个体会采取主动的行为改变环境,如清除阻碍生涯成功的障碍,同时降低对失败的恐惧心理,从而形成较为稳定的成就动机,对其生涯适应能力产生积极的影响。

4.3 成就动机中介作用的性别差异本研究的另一个重要发现是成就动机在大学生主动性人格和生涯适应力关系间的中介作用存在性别差异。分析中介模型的路径系数可知,虽然男生的主动性人格对追求成功的动机的正向预测作用小于女生,但是男生的追求成功的动机对生涯适应力的正向预测作用大于女生,这使得男生的追求成功的动机在主动性人格和生涯适应力间的中介效应大于女生。女生的主动性人格对避免失败的动机的负向预测作用以及避免失败的动机对生涯适应力的负向预测作用均大于男生,这使得女生的避免失败的动机在主动性人格和生涯适应力间的中介效应大于男生。

社会、文化、家庭教育等因素可能是造成大学生成就动机的中介作用存在性别差异的重要原因。虽然当今的社会提倡男女平等的思想,但是中国近千年的社会发展形成的“男性以事业为重,女性相夫教子”、“男主外,女主内”等传统观念根深蒂固(景怀斌, 1995)。一方面,传统观念要求男性充当“工具性角色”,与工作、政治紧密联系,赋予男性更多的赚钱养家的责任,所以男性需要在事业上有所成就,使得男性不得不主动地采取行动,关注自己的职业前途,积极地探索合适的职业发展路径,这些主动适应环境的行为可能会进一步激发男性渴望成功的动机,并提高其应对生涯困难和挫折的能力(Bussy & Bandura, 1999; 赵小云, 薛桂英, 2010)。因而对于男性群体来说,其主动性人格会完全通过提高内在追求成功的动机,进而对其生涯适应力产生积极的影响。传统观念要求女性充当“表意性角色”,与感情和情绪表达紧密联系,更加注重家庭关系(Bussy & Bandura, 1999)。尽管如此,现代女性也会渴望成功,其内在追求成功的动机水平虽然低于男性,但是女性也可以通过积极主动地改变环境,激发追求成功的需要,提高自身的生涯适应能力。另一方面,男女性的性格和行为也会受到社会文化的影响,男性一般表现出独立、胆大、能干的品质,而女性一般表现出心思细腻、敏感而多疑的品质,她们对失败有更多的顾虑和担忧(Witt & Wood, 2010; Horner, 1969)。当女性表现出积极主动的行为时,可以降低内心对失败的恐惧感,积极地探索自己的生涯发展路径,提高生涯适应能力。因而对于女性群体而言,其主动性人格会提升其追求成功的动机并降低其避免失败的动机,进而对生涯适应力产生积极的影响。

综上所述,由于性别角色期望和社会文化的影响,男生更容易表现主动性人格,激发追求成功的需要,追求成功的动机与生涯适应力的关系较女生更为密切,故男生追求成功的动机在主动性人格和生涯适应力间为完全中介,避免失败的动机中介作用不显著;而女生心思更加细腻,主动性人格促进追求成功的动机同时也会降低避免失败的动机,两者共同影响其生涯适应力,使得女生的追求成功的动机和避免失败的动机在主动性人格和生涯适应力间均属于部分中介。

4.4 研究的价值和未来展望本研究揭示了成就动机在大学生主动性人格与生涯适应力之间的中介作用。这一发现有助于了解主动性人格是如何影响大学生的生涯适应力。另外,成就动机中介作用的性别差异提示研究者应该考虑社会、文化、家庭教育等因素的作用,以准确地把握成就动机在主动性人格对男、女大学生生涯适应能力的不同影响,帮助大学生提高其生涯适应力发展水平,最终获得生涯成功。

本研究存在一些局限。首先,被试选取的范围局限于武汉市,可能对研究结论的推广产生影响;其次,本研究仅采用横断研究设计,无法得出变量间的因果关系。未来的研究可采用纵向研究设计,进一步考察主动性人格对生涯适应力的影响机制。

5 结论(1) 大学生成就动机及追求成功的动机存在显著的性别差异,男生得分显著高于女生;大学生生涯自信存在显著的性别差异,男生得分显著高于女生;大学生生涯关注存在显著的性别差异,男生得分显著低于女生;其他变量不存在显著的性别差异;

(2) 大学生成就动机及其各维度均存在显著的培养类型差异。具体而言,免费师范生成就动机及追求成功的动机得分显著低于非师范生,免费师范生避免失败的动机得分显著高于非师范生;大学生生涯控制存在显著的培养类型差异,免费师范生生涯控制得分显著高于非师范生;其他变量不存在显著的培养类型差异;

(3) 成就动机在主动性人格与生涯适应力间起部分中介作用;追求成功的动机在主动性人格和生涯适应力间的中介作用在男大学生群体中为完全中介,在女大学生群体中为部分中介;避免失败的动机在主动性人格和生涯适应力间的中介作用在男大学生群体中不显著,在女大学生群体中为部分中介。

| Atkinson J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. Psychological Review , 64(6), 359-372. DOI: 10.1037/h0043445. |

| Bateman T. S., & Crant J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior:A measure and correlates. Journal of Organizational Behavior , 14(2), 103-118. DOI: 10.1002/(ISSN)1099-1379. |

| Bussey K., & Bandura A. (1999). Social cognitive theory of gender development and differentiation. Psychological Review , 106(4), 676. DOI: 10.1037/0033-295X.106.4.676. |

| Ebberwein C. A., Krieshok T. S., Ulven J. C., & Prosser E. C. (2004). Voices in transition:Lessons on career adaptability. Career Development Quarterly , 52(4), 292-308. DOI: 10.1002/(ISSN)2161-0045. |

| Filstad C., Dean G., Fahsing I. A., & Gottschalk P. (2007). Newcomers' use of colleagues as role models:Research propositions for investigative thinking styles of law enforcement detectives. Knowledge and Process Management , 14(2), 71-80. DOI: 10.1002/(ISSN)1099-1441. |

| Guan Y., Deng H., Sun J., Wang Y., Cai Z., & Ye L. (2013). Career adaptability, job search self-efficacy and outcomes:A three-wave investigation among Chinese university graduates. Journal of Vocational Behavior , 83(3), 561-570. DOI: 10.1016/j.jvb.2013.09.003. |

| Guan Y., Guo Y., Bond M. H., Cai Z., Zhou X., & Xu J. (2014). New job market entrants' future work self, career adaptability and job search outcomes:Examining mediating and moderating models. Journal of Vocational Behavior , 85(1), 136-145. DOI: 10.1016/j.jvb.2014.05.003. |

| Hirschi A. (2009). Career adaptability development in adolescence:Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction. Journal of Vocational Behavior , 74(2), 145-155. DOI: 10.1016/j.jvb.2009.01.002. |

| Horner M. S. (1969). Sex differences in achievement motivation and performance in competitive and non-competitive situations. Dissertation Abstracts International , 30(1), 407. |

| Horner M. S. (1972). Toward an understanding of achievement-related conflicts in women. Journal of Social Issues , 28(2), 157-175. DOI: 10.1111/josi.1972.28.issue-2. |

| Hou C., Wu L., & Liu Z. (2014). Effect of proactive personality and decision-making self-efficacy on career adaptability among Chinese graduates. Social Behavior and Personality , 42(6), 903-912. DOI: 10.2224/sbp.2014.42.6.903. |

| Johnston C. S., Luciano E. C., Maggiori C., Ruch W., & Rossier J. (2013). Validation of the German version of the Career Adapt-Abilities Scale and its relation to orientations to happiness and work stress. Journal of Vocational Behavior , 83(3), 295-304. DOI: 10.1016/j.jvb.2013.06.002. |

| Koen J., Klehe U. C., Van Vianen A. E., Zikic J., & Nauta A. (2010). Job-search strategies and reemployment quality:The impact of career adaptability. Journal of Vocational Behavior , 77(1), 126-139. DOI: 10.1016/j.jvb.2010.02.004. |

| Major D. A., Turner J. E., & Fletcher T. D. (2006). Linking proactive personality and the Big Five to motivation to learn and development activity. Journal of Applied Psychology , 91(4), 927-935. DOI: 10.1037/0021-9010.91.4.927. |

| Pouyaud J., Vignoli E., Dosnon O., & Lallemand N. (2012). Career Adapt-Abilities Scale-France form:Psychometric properties and relationships to anxiety and motivation. Journal of Vocational Behavior , 80(3), 692-697. DOI: 10.1016/j.jvb.2012.01.021. |

| Rottinghaus P. J., Day S. X., & Borgen F. H. (2005). The Career Futures Inventory:A measure of career-related adaptability and optimism. Journal of Career Assessment , 13(1), 3-24. DOI: 10.1177/1069072704270271. |

| Savickas M. L. (2005). The theory and practice of career construction. Career Development and Counseling:Putting Theory and Research to Work , 1, 42-70. |

| Savickas M. L., & Porfeli E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale:Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior , 80(3), 661-673. DOI: 10.1016/j.jvb.2012.01.011. |

| Seibert S. E., Crant J. M., & Kraimer M. L. (1999). Proactive personality and career success. Journal of Applied Psychology , 84(3), 416. DOI: 10.1037/0021-9010.84.3.416. |

| Swanson J. L., & Tokar D. M. (1991). College students' perceptions of barriers to career development. Journal of Vocational Behavior , 38(1), 92-106. DOI: 10.1016/0001-8791(91)90020-M. |

| Tolentino L. R., Garcia P. R. J. M., Restubog S. L. D., Bordia P., & Tang R. L. (2013). Validation of the Career Adapt-Abilities Scale and an examination of a model of career adaptation in the Philippine context. Journal of Vocational Behavior , 83(3), 410-418. DOI: 10.1016/j.jvb.2013.06.013. |

| Tolentino L. R., Garcia P. R. J. M., Lu V. N., Restubog S. L. D., Bordia P., & Plewa C. (2014). Career adaptation:The relation of adaptability to goal orientation, proactive personality, and career optimism. Journal of Vocational Behavior , 84(1), 39-48. DOI: 10.1016/j.jvb.2013.11.004. |

| Witt M.G., & Wood W. (2010). Self-regulation of gendered behavior in everyday life. Sex Roles , 62(9), 635-646. |

| 卞冉, 车宏生, 阳辉. (2007). 项目组合在结构方程模型中的应用. 心理科学进展 , 15(3), 567-576. |

| 程利娜. (2010). 成就动机对高中生职业成熟度的影响. 内蒙古师范大学学报(教育科学版) , 23(8), 54-56. |

| 冯廷勇, 袁文萍, 赵伟华. (2011). 免费教育师范生学习适应状况及与报考动机的关系. 心理学探新 , 31(6), 559-563. |

| 侯杰泰, 温忠麟, 成子娟. (2004). 结构方程模型及其应用. 北京: 教育科学出版社 : 89 -104. |

| 黄颀, 刘电芝. (2011). 大学生主动性人格及其与性别角色的关系. 中国学校卫生 , 32(12), 1436-1437. |

| 蒋京川. (2003). 论成就动机与人格. 三峡大学学报(人文社会科学版) , 25(3), 85-87. |

| 景怀斌. (1995). 中国人成就动机性别差异研究. 心理科学 , 18(2), 180-182. |

| 李栩, 侯志瑾, 冯缦. (2013). 大学生父母生涯发展期望、主动性人格、生涯适应力和生涯决策困难的关系. 中国临床心理学杂志 , 21(2), 263-267. |

| 林崇德, 杨志良, 黄希庭. (2003). 心理学大辞典. 上海: 上海教育出版社 : 128 -1780. |

| 刘密, 龙立荣, 祖伟. (2007). 主动性人格的研究现状与展望. 心理科学进展 , 15(2), 333-337. |

| 任秀菊. (2010).大学本科四年级学生主动性人格成就动机与职业兴趣的关系研究.陕西:西北大学.硕士论文. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10697-2010119483.htm |

| 商佳音, 甘怡群. (2009). 主动性人格对大学毕业生职业决策自我效能的影响. 北京大学学报:自然科学版 , 45(3), 548-554. |

| 沈雪萍, 胡湜. (2015). 大学生主动性人格与求职清晰度的关系:职业使命感的中介与调节作用. 中国临床心理学杂志 , 23(1), 166-170. |

| 苏霞, 董振华. (2015). 父母教养行为与大学生生涯适应力的关系:成就动机的中介作用. 中国临床心理学杂志 , 23(1), 174-177. |

| 王建峰, 张巧明. (2010). 大学生职业决策自我效能与成就动机的关系研究. 鲁东大学学报(哲学社会科学版) , 27(2), 90-93. |

| 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 中介效应分析:方法和模型发展. 心理科学进展 , 22(5), 731-745. |

| 吴淑婉. (2008).大学生生涯适应力量表编制及相关研究.台湾:国立嘉义大学辅导与咨商研究所.硕士论文. |

| 叶仁敏, HagtvetK. A.. (1992). 成就动机的测量与分析. 心理发展与教育 , 2(1), 14-16. |

| 岳奎王. (2011). 免费师范生的就业冲突及其规避. 教育研究与实验 (2), 32-35. |

| 张燕, 赵宏玉, 齐婷婷, 张晓辉. (2011). 免费师范生的教师职业认同与学习动机及学业成就的关系研究. 心理发展与教育 , 27(6), 633-640. |

| 赵小云, 郭成. (2010). 国外生涯适应力研究述评. 心理科学进展 , 18(9), 1503-1510. |

| 赵小云, 薛桂英. (2010). 大学生生涯适应力现状及其与生涯决策风格的关系. 现代教育管理 (10), 119-122. |

| 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展 , 12(6), 942-950. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32