国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 赵力燕, 李董平, 徐小燕, 王艳辉, 孙文强 .2016.

- ZHAO Liyan, LI Dongping, XU Xiaoyan, WANG Yanhui, SUN Wenqiang .2016.

- 教育价值观和逆境信念在家庭经济压力与初中生学业成就之间的作用

- The Roles of Educational Values and Chinese Cultural Beliefs about Adversity in the Relationship between Family Financial Strain and Academic Achievement among Middle School Students

- 心理发展与教育, 32(4): 409-417

- Psychological Development and Education, 32(4): 409-417.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2016.04.04

2. 华中师范大学心理学院, 武汉 430079 ;

3. 四川师范大学教育科学学院, 成都 610101 ;

4. 嘉应学院教育科学学院, 梅州 514015 ;

5. 安徽师范大学教育科学学院, 芜湖 241000

2. School of Psychology, Central China Normal University, Wuhan 430079 ;

3. Institute of Education, Sichuan Normal University, Chengdu 610101 ;

4. School of Educational Science, Jiaying University, Meizhou 514015 ;

5. College of Educational Science, Anhui Normal University, Wuhu 241000

大量研究表明,家庭经济压力对青少年学业成就具有显著的不利影响(Duncan,Magnuson, & Votruba-Drzal,2015; Reardon,2011; 张卫,李董平,谢志杰,2007)。这种不利影响不仅表现在儿童青少年入学初期,且在整个学龄阶段持续存在(Reardon,2011)。已有研究表明,家庭经济压力可能通过父母抑郁、婚姻冲突、消极教养、父母投资等多种路径影响学业成就(Duncan et al.,2015)。但是,正如Heberle和Carter(2015)指出的那样,现有研究主要关注外部因素的中介作用,很少考察家庭经济压力下个体内部认知因素的中介作用。事实上,对内部认知因素的考察非常重要,因为个体的认知随年龄增长而日益固化,如果未在生命早期对贫困个体的非适应性认知进行干预,那么这些想法将越发自动化,不易在生命后期进行有意识的审视和改变(Heberle & Carter,2015)。因此,本研究将检验青少年的教育价值观这一重要认知因素在家庭经济压力与学业成就之间的中介作用。

教育价值观是个体对目前学业成功的价值及教育未来效用的判断(Fuligni,1998; Tseng,2004)。其中,“读书是否有用”是教育价值观的重要体现。为什么教育价值观可能是重要的中介变量?从理论层面来看,植根于社会学和人类学的文化模型(cultural perspectives)认为,长期生活于贫穷之中的个体容易形成特定的生活风格、行为规范和价值观念(即产生“贫困文化”),进而对个体的行为模式产生重要影响。也就是说,这类信念或价值观可能在贫困与个体行为模式之间具有中介作用(Duncan et al.,2015; Lamont & Small,2008; Lewis,1975)。具体到本研究,有理论研究者认为,家庭经济困难青少年学业成绩相对较差,可能受其“读书无用论”思想的影响。例如,丁霞(2006)指出,家庭经济困难的农村初中学困生及其父母大多认为“读书无用,是赔钱的事”。类似地,欧贤才和王凯(2007)指出,农村经济困难青少年大多认为读书前途渺茫、在教育方面的投资是没有价值的。从实证证据来看,一方面,家庭经济状况越差,青少年的教育价值观越消极。例如,曹新美(2013)发现,来自贫困家庭和温饱家庭的青少年的教育价值观得分显著低于小康家庭的青少年。另一方面,教育价值观对青少年学业成就具有重要影响,教育价值观越积极的青少年其学业成就越好(Fuligni,1997,1998; Tseng,2004)。例如,Fuligni(1997)研究发现,青少年对所学课程重要性的认识与该课程的成绩显著正相关。此外,美国移民家庭子女的学业成就往往比本土家庭子女更高,一个重要的原因是,前者比后者对教育有更高的期待,普遍认为教育更重要,也更愿意花时间去努力学习(Fuligni,1998; Tseng,2004)。因此,上述理论观点和实证研究提示,家庭经济压力可能通过教育价值观对青少年学业成就产生间接影响。然而,目前尚缺乏实证研究对此中介机制进行直接检验。

需要注意的是,并非所有经济困难的青少年都学不好(Luthar,Crossman, & Small,2005),相当一部分经历家庭经济压力的青少年仍然取得了良好的学业成就,表现出心理韧性(resilience)。究其原因,可能是某些个体或环境因素起到保护作用,缓冲了家庭经济压力的不利影响。然而,相较于中介机制的研究而言,目前有关贫困儿童青少年心理韧性现象及产生机制的研究十分有限(McLoyd,Mistry, & Hardway,2014)。逆境信念(beliefs about adversity)是指个体对逆境本质(如逆境产生的原因、结果以及适宜的应对行为等)的认识(Shek,2004,2005; Shek,Tang,Lam,Lam,Tsoi, & Tsang,2003)。持有消极逆境信念的个体往往轻视自己在逆境中的潜力,并妥协于逆境(如“好丑命生成”);相反,持有积极逆境信念的个体通常坚信逆境具有积极意义,并勇于挑战它(如“吃得苦中苦,方为人上人”)。在家庭经济困难条件下,积极的逆境信念有利于个体正确认识和接受逆境,合理调节情绪以适应逆境;也有利于个体从逆境中发现生命的意义、保持对未来的乐观心态、勇于坚强地承受逆境,从而战胜经济困难的不利影响。因此,逆境信念通过使个体从逆境中发现意义从而帮助其在逆境中健康成长,这种“指向意义的应对”(meaning-focused coping)是心理韧性的重要来源(Pan,Wong,Chan, & Chan,2008)。大量研究表明,逆境信念是青少年心理适应(自尊、孤独感、主观幸福感等)和问题行为(物质滥用、违法违纪行为等)的保护因素(Shek,2004,2005; Shek et al.,2003; 赵景欣,刘霞,张文新,2013)。基于这些理论分析和实证研究,本研究将考察中国文化逆境信念的保护作用。本研究假设,逆境信念能缓冲家庭经济压力对学业成就的直接和间接不利影响。如果逆境信念的保护作用得到验证,则有利于完善贫困青少年健康发展的韧性理论并从积极心理学视角开展预防和干预工作。

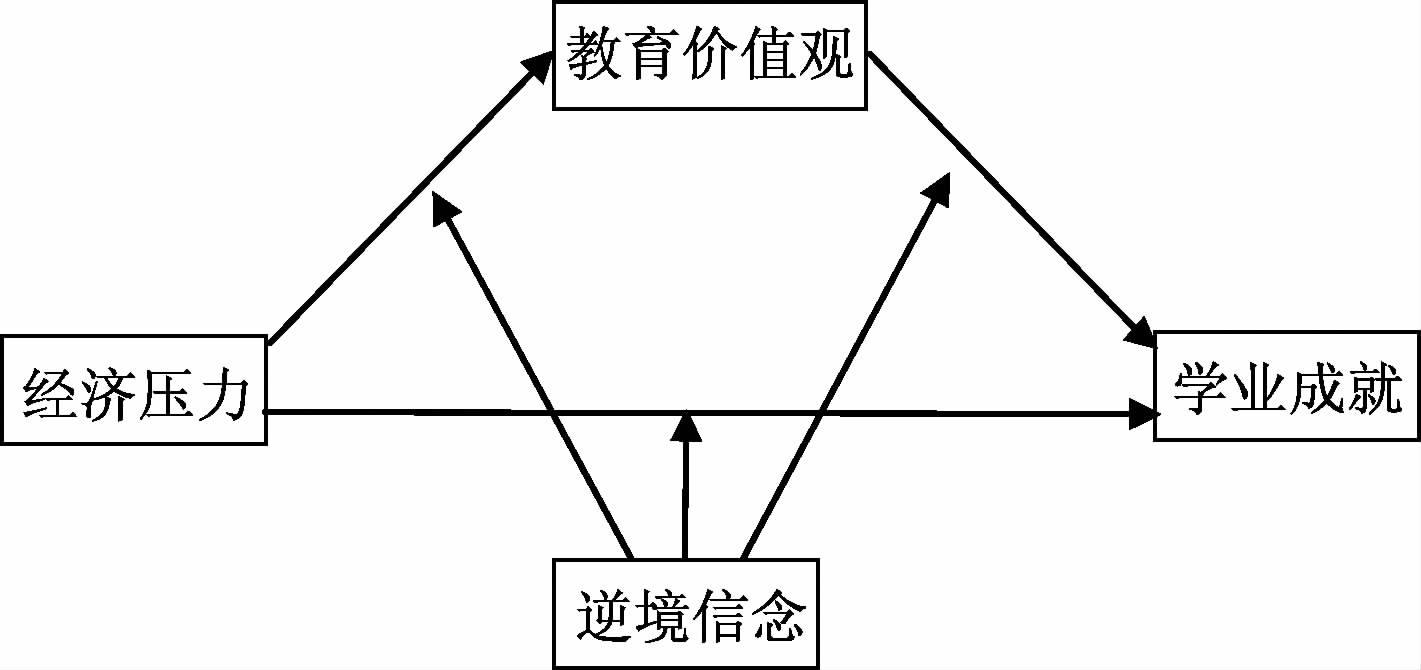

综上,本研究将考察青少年教育价值观在家庭经济压力与学业成就之间的中介作用,并检验中国文化逆境信念对家庭经济压力与学业成就的直接和间接关系的调节作用。两大研究目的构成了一个有调节的中介模型(见图 1)。本研究假设:家庭经济压力能显著负向预测学业成就(假设H1);教育价值观在家庭经济压力与学业成就之间具有中介作用(假设H2);逆境信念对上述直接和间接路径具有调节作用(假设H3)。由于相关证据的缺乏,本研究将不对逆境信念调节作用具体发生在哪一段路径做明确预期,而只是进行探索性分析。

|

| 图 1 假设模型 |

采用随机整群抽样,选取四川省9所初级中学进行调查。经学校领导、班主任和青少年本人知情同意,共有1613名青少年参加并完成全部问卷。其中,男生和女生分别占46.51%和53.49%。初一、初二、初三分别占36.79%、35.24%、27.97%。被试平均龄13.42岁(SD = 1.22)。所选学校均为普通中学,父亲和母亲受教育程度为“小学及以下”者分别占26.60%和36.34%,“初中”水平者分别占48.72%和44.30%,“高中(职高/技校/中专)”水平者分别占16.45%和13.22%,“大专”水平者分别占3.68%和3.20%,“本科”水平者分别占4.05%和2.69%;“研究生及以上”水平者分别占0.50%和0.25%,这与第六次全国人口普查数据相应群体受教育水平的全国平均状况非常接近(国务院第六次全国人口普查办公室,国家统计局人口和就业统计司,2011)。

2.2 工具 2.2.1 家庭经济压力家庭经济压力问卷是在参考同类研究工具(石雷山,陈英敏,侯秀,高峰强,2013; 徐夫真,张文新,张玲玲,2009)的基础上设计而成。包含2个项目,分别询问被试的家庭贫富状况和家庭收入状况。“你家的经济状况如何?”,采用5点计分,从“富裕”到“贫困”分别计1 ~ 5分。“当前你家人均月收入约为多少钱?”,采用6点计分,备选项为“500元及以下”、“501 ~ 1000元”、“1001 ~ 2000元”、“2001 ~ 3000元”、“3001 ~ 4000元”、“4001元及以上”,分别计1 ~ 6分。反向计分后,计算两个项目标准分的平均分作为家庭经济压力指标,分数越高表示家庭经济压力越大。本研究中,两个项目呈显著正相关(r = 0.43,p<0.001)。虽然这里只有两个项目,但它们与父母文化、职业声望、物质困难、有价物品数量具有中度到高度的相关,说明两个项目具有良好的效标效度(李董平,2012)。

2.2.2 教育价值观采用教育价值观问卷进行测量(Fuligni,1997; Fuligni & Tseng,1999; Fuligni & Zhang,2004; Tseng,2004)。该问卷包含学业价值及教育效用两个分问卷。其中,学业价值考察个体对目前学业成功价值的态度(当前教育价值观)。包含6个项目,例如“在你看来,在学校表现出色是否重要?”。采用五点计分,从“完全不重要”到“非常重要”分别计1 ~ 5分。教育效用考察个体对教育未来效用的态度(未来教育价值观)。包含5个项目,例如“在学校表现出色对于长大后过上幸福生活很重要”。采用五点计分,从“完全不符合”到“完全符合”分别计1~5分。本研究中,两个分问卷显著正相关(r = 0.62,p < 0.001)且单独分析结果模式基本一致,因此以两个分问卷项目总均分代表总的教育价值观,分数越高表示教育价值观越积极。该问卷在中国青少年中已被广泛使用,并具有良好的信效度(Fuligni & Zhang,2004)。本研究在前期研究基础上,对问卷进行翻译和修订,力求每个项目的准确以及测量功能的等价。对正式数据(N = 1613)进行验证性因子分析,两因子模型对数据拟合良好,χ2/df = 5.28,RMSEA = 0.05,GFI = 0.98,NFI = 0.99,IFI = 0.99,TLI = 0.98,CFI = 0.99。两个分问卷及总问卷的Cronbach’s α系数分别为0.90、0.85和0.91。

2.2.3 逆境信念采用Shek等人(2003)编制的逆境信念量表进行测量。主要涉及中国文化背景下个体的逆境信念。包含9个项目,例如,“有志者事竟成”。根据Shek等人的建议,在每个项目后面均附加了意思相同的一般性解释。采用六点计分,从“非常不同意”到“非常同意”分别计1 ~ 6分。计算所有项目的平均分,分数越高表示逆境信念越积极。该量表已被运用于中国青少年研究,并具有良好的信效度(Shek,2004,2005; Shek et al.,2003; 赵景欣等,2013)。本研究中,量表的Cronbach’s α系数为0.73。

2.2.4 学业成就采用张卫及其合作者编制的学业成就问卷(王建平,李董平,张卫,2010; 文超,张卫,李董平,喻承甫,代维祝,2010; 鲍振宙,张卫,李董平,李丹黎,王艳辉,2013)进行测量。包含3个项目,要求青少年对自己在语文、数学、英语三门主科上的学业表现进行评价。虽然这里采用了主观评定的方法,但已有研究表明学生对自己学业成就的主观知觉与实际考试成绩相关密切(Crockett,Schulenberg, & Petersen,1987; Dornbusch,Ritter,Leiderman,Roberts & Fraleigh,1987)。采用五点计分,从“很不好”到“很好”分别计1 ~ 5分。计算所有项目的平均分,分数越高表示学习成绩越好。本研究中,问卷的Cronbach’s α系数为0.77。

2.3 研究程序施测前,每位主试均接受严格的操作培训。施测时,以班级为单位进行团体施测,每班配备1到2名主试。主试向被试详细讲解指导语和例题,在指导语中说明本次调查的意义,并强调本调查匿名、答案无对错之分,要求被试根据客观实际独立作答。

2.4 分析思路采用SPSS 21.0进行数据统计分析,数据分析思路如下:(1)对各变量进行描述性统计和相关分析。(2)采用回归分析检验教育价值观及逆境信念在家庭经济压力及学业成就之间的中介作用和调节作用。本研究所有回归系数的显著性检验均采用Bootstrap方法进行(Erceg-Hurn & Mirosevich,2008)。

3 结果 3.1 共同方法偏差的控制与检验为了减少被试自我报告可能导致的共同方法偏差,本研究采用将不同问卷分开编排、使用不同指导语、不同计分方式、强调匿名等方法在程序中加以控制。同时,在事后数据分析时也进行了Harman单因子检验(Podsakoff,MacKenzie,Lee, & Podsakoff,2003),结果表明,6个因子特征根大于1,第一个因子解释的变异为25.83%(小于40%的临界标准)。说明单一因素并未解释所有的变异,即本研究的共同方法变异程度可以接受。

3.2 各变量的平均数、标准差和相关系数表 1列出了各变量的平均数、标准差和皮尔逊积差相关矩阵。需要说明的是,传统的统计教材往往认为,应该采用点二列相关来度量二分类别变量与连续变量之间(如性别与学业成就)的相关关系,但实际上,点二列相关仅是皮尔逊积差相关的特例,将它单列出来是为了在计算机技术不发达的时候简化手工计算过程,现今可直接使用SPSS计算皮尔逊积差相关即可(Gravetter & Wallnau,2009; Howell,2013)。相关分析表明,家庭经济压力与教育价值观、逆境信念、学业成就均呈显著负相关,说明家庭经济压力越大,青少年对教育价值的认可越低、积极逆境信念和学业成就也越低。另外,教育价值观、逆境信念均与学业成就呈显著正相关。说明青少年越认可教育的价值,其学业成就水平越高;青少年的逆境信念越积极,其学业成就水平也越高。此外,性别、年龄与教育价值观、逆境信念、学业成就也存在显著的低负相关。

| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1. 性别a | 0.47 | 0.50 | — | |||||

| 2. 年龄 | 13.42 | 1.22 | 0.01 | — | ||||

| 3. 经济压力b | 0.00 | 1.00 | -0.03 | 0.16*** | — | |||

| 4. 教育价值观 | 3.68 | 0.83 | -0.10*** | -0.15*** | -0.10*** | — | ||

| 5. 逆境信念 | 4.75 | 0.76 | -0.11*** | -0.06* | -0.07** | 0.29*** | — | |

| 6. 学业成就 | 2.78 | 0.92 | -0.19*** | -0.21*** | -0.19*** | 0.37*** | 0.23*** | — |

| 注:N = 1613. a性别为虚拟变量,女生 = 0,男生 = 1,均值表示男生所占比例. b经济压力为标准化后的分数. * p<0.05,** p <0.01,*** p < 0.001,下同。 | ||||||||

本研究将采用回归分析,对家庭经济压力与学业成就的关系模型进行检验。根据统计学家对有调节的中介模型检验的建议,需要对以下3个回归方程的参数进行估计。方程1:检验调节变量(逆境信念)对自变量(家庭经济压力)与因变量(学业成就)之间关系的调节效应;方程2:检验调节变量(逆境信念)对自变量(家庭经济压力)与中介变量(教育价值观)之间关系的调节效应;方程3:检验调节变量(逆境信念)对中介变量(教育价值观)与因变量(学业成就)之间关系的调节效应以及自变量(家庭经济压力)对因变量(学业成就)残余效应的调节效应(Muller,Judd, & Yzerbyt,2005; 温忠麟,叶宝娟,2014)。如果方程1中,家庭经济压力对学业成就的独立预测作用显著,而且方程2中家庭经济压力与逆境信念对教育价值观的交互效应或者方程3中教育价值观与逆境信念对学业成就的交互效应两者其中一项显著,便可视为存在有调节的中介效应(Muller et al,2005; 温忠麟,叶宝娟,2014)。每个方程中对所有预测变量进行了标准化处理,并对性别、年龄进行控制。在回归分析模型中,所有预测变量方差膨胀因子(VIF)取值在1.00 ~ 1.15。因此,不存在明显的多重共线性问题。

如表 2所示,方程1总体预测显著,F(5,1607)= 53.81,p <0.001。所有预测变量可以联合解释结果变量14%的变异。具体而言,在控制性别和年龄等无关变量后,家庭经济压力显著负向预测学业成就,逆境信念显著正向预测学业成就,经济压力×逆境信念对学业成就的预测作用不显著。

| 预测变量 | B | SE | β | t | p | 95% CI |

| 1.性别 | -0.32 | 0.04 | -0.17 | -7.49 | 0.001 | [-0.41,-0.23] |

| 2.年龄 | -0.12 | 0.02 | -0.17 | -7.06 | 0.001 | [-0.16,-0.09] |

| 3.经济压力 | -0.14 | 0.02 | -0.16 | -6.69 | 0.001 | [-0.19,-0.10] |

| 4.逆境信念 | 0.18 | 0.02 | 0.20 | 8.37 | 0.001 | [0.14,0.23] |

| 5.经济压力×逆境信念 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.28 | 0.814 | [-0.06,0.04] |

| 注:未标准化回归系数(B)、标准误(SE)及95%的置信区间均采用Bootstrap方法得到。 | ||||||

如表 3所示,方程2总体上显著,F(5,1607)= 41.78,p <0.001。所有预测变量可以联合解释结果变量12%的变异。具体而言,在控制性别和年龄后,家庭经济压力显著负向预测教育价值观,逆境信念显著正向预测教育价值观,经济压力×逆境信念对教育价值观的正向预测作用显著。

| 预测变量 | B | SE | β | t | p | 95% CI |

| 1.性别 | -0.14 | 0.05 | -0.07 | -2.98 | 0.006 | [-0.24,-0.05] |

| 2.年龄 | -0.10 | 0.02 | -0.12 | -5.14 | 0.001 | [-0.14,-0.07] |

| 3.经济压力 | -0.06 | 0.02 | -0.06 | -2.42 | 0.011 | [-0.10,-0.01] |

| 4.逆境信念 | 0.27 | 0.03 | 0.27 | 11.34 | 0.001 | [0.22,0.32] |

| 5.经济压力×逆境信念 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 2.64 | 0.028 | [0.01,0.10] |

| 注:未标准化回归系数(B)、标准误(SE)及95%的置信区间均采用Bootstrap方法得到。 | ||||||

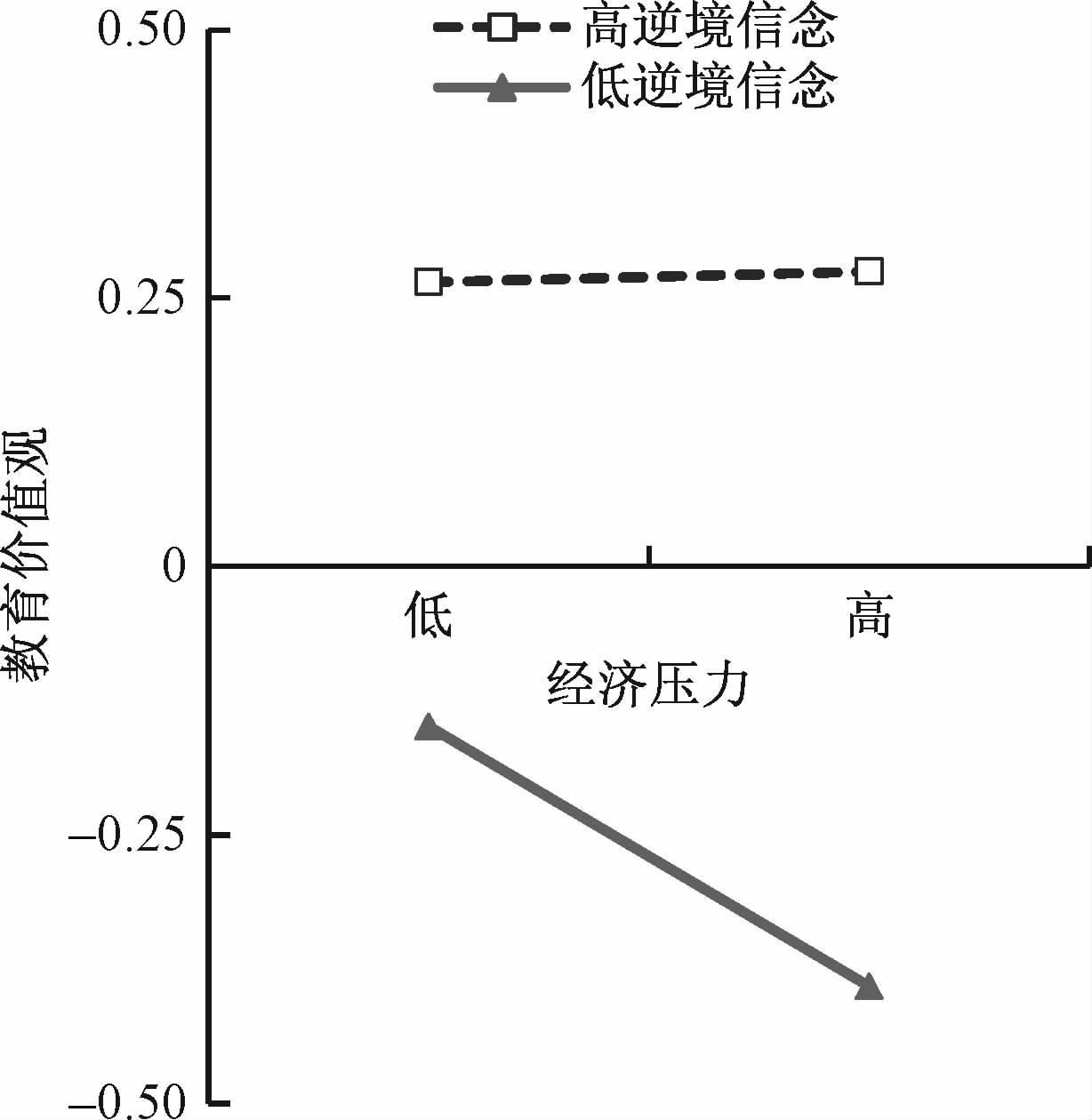

为了进一步揭示逆境信念调节经济压力与教育价值观之间关系的具体模式,本研究计算出逆境信念为平均数正负一个标准差时,家庭经济压力对教育价值观的预测作用,再根据回归方程分别取家庭经济压力和逆境信念平均数正负一个标准差的值绘制简单效应分析图(见图 2)。简单斜率检验表明,当逆境信念水平较低时,家庭经济压力对教育价值观的负向预测作用显著(B简单=-0.15,SE = 0.06,p <0.05)。但是,当逆境信念水平较高时,家庭经济压力对教育价值观的负向预测作用减弱且不再显著(B简单=-0.08,SE = 0.07,p > 0.05)。因此,逆境信念能缓冲家庭经济压力对教育价值观的不利影响。

|

| 图 2 逆境信念对经济压力与教育价值观之间关系的调节作用 |

最后,如表 4所示,方程3总体上显著,F(7,1605)= 64.64,p <0.001。所有预测变量可以联合解释结果变量22%的变异。具体而言,教育价值观正向预测学业成就,教育价值观×逆境信念的交互项对学业成就的预测作用不显著。

| 预测变量 | B | SE | β | t | p | 95% CI |

| 1.性别 | -0.28 | 0.04 | -0.15 | -6.88 | 0.001 | [-0.36,-0.20] |

| 2.年龄 | -0.10 | 0.02 | -0.13 | -5.71 | 0.001 | [-0.13,-0.06] |

| 3.经济压力 | -0.13 | 0.02 | -0.14 | -6.34 | 0.001 | [-0.17,-0.09] |

| 4.逆境信念 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 5.37 | 0.001 | [0.07,0.16] |

| 5.经济压力×逆境信念 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.45 | 0.715 | [-0.06,0.04] |

| 6.教育价值观 | 0.27 | 0.02 | 0.29 | 12.46 | 0.001 | [0.22,0.32] |

| 7.教育价值观×逆境信念 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 2.21 | 0.053 | [0.00,0.08] |

| 注:未标准化回归系数(B)、标准误(SE)及95%的置信区间均采用Bootstrap方法得到。 | ||||||

综上所述,逆境信念只调节了中介过程的第一阶段,这类模型常被称为“第一阶段调节模型”,它是有调节的中介模型的一种形式(Edwards & Lambert,2007)。具体表现为,家庭经济压力通过教育价值观影响学业成就这一中介过程受到逆境信念的调节。对于逆境信念水平较低的青少年,家庭经济压力对学业成就较大的消极影响是通过教育价值观这一中介变量来实现的,ab =-0.03,SE = 0.01,95%的置信区间为[-0.05,-0.01]。相比之下,对于逆境信念水平较高的青少年,家庭经济压力通过教育价值观对学业成就的中介效应不显著,ab =-0.00,SE = 0.01,95%的置信区间为[-0.02,0.02]。简言之,教育价值观的中介作用受到逆境信念的调节,高逆境信念能缓冲家庭经济压力通过教育价值观对学业成就产生的消极影响。

4 讨论本研究通过一个有调节的中介模型,具体考察了教育价值观在家庭经济压力与学业成就之间的中介作用及这种中介作用是否受到逆境信念的调节。研究发现有助于回答家庭经济压力通过什么(怎样起作用)和在什么条件下(何时起作用)影响学业成就两大关键问题。这不仅有利于深入发掘贫富差距导致成就差距的原因,而且有利于有效干预方案的制定(Crook & Evans,2014)。

4.1 教育价值观的中介作用首先,本研究发现家庭经济压力能显著负向预测教育价值观及学业成就,这一结果支持了本研究的假设,并与以往研究结果相一致(曹新美,2013; 陈国华,2013; Reardon,2011; 王建平等,2010)。更重要的是,本研究首次通过实证研究证实教育价值观在家庭经济压力与学业成就之间具有中介作用。也就是说,教育价值观是家庭经济压力影响青少年学业成就的重要机制之一。家庭经济困难的青少年更可能形成“读书无用论”的思想,进而对其学业成就产生不利影响。该发现可以从贫困文化模型的两个层面来解释。从环境层面来看:①长期缺衣少食的贫困状况,使个体意识到按照社会所推崇的标准去获取成功(成绩好以后有好前途)不大可能,因此索性放弃这种努力,遵行一种不思进取的价值观念(如“读书无用论”)。②贫困青少年往往处于贫困聚居的社会隔离状态,身边通常有太多未能从教育中获益的邻居、同伴、家人,这种替代强化容易使个体相信“读书无用”(McLoyd,Kaplan,Purtell,Bagley,Hardaway, & Smalls,2009)。③长期生活在贫穷之下的父母容易形成一种特定的生活方式及价值观念(如读书无用论),这种亚文化形成后会对后代产生重要影响,并通过代际传递使贫困本身在这种亚文化的保护下得以维持和深化。从个体层面来看:①家庭经济压力使个体的认知资源被消耗、注意力变得狭窄,导致个体在判断教育价值时不能权衡利弊、容易做出不合理决策(读书无用)(吕小康,汪新建,付晓婷,2014; Mani,Mullainathan,Shafir, & Zhao,2013)。②贫困会导致个体自我控制能力和延迟满足能力较差(Evans & Kim,2013),从而使个体较多关注短期利益(如读书无用、打工则可以快速改善生活),而不能长远地看到读书对自身未来的重要价值(Lewis,1975; 刘精明,杨江华,2007)。

4.2 逆境信念的保护作用虽然文化模型支持了贫困青少年学业成就相对较差的部分原因在于读书无用的思想,但是该理论在解释为什么许多青少年尽管贫困但仍然取得良好学业成就时受到了挑战。本研究构建了一个有调节的中介模型,考察了逆境信念对“经济压力→教育价值观→学业成就”这一中介路径的调节作用,对在什么情况下经济困难青少年持有读书无用论思想从而学不好这一疑问进行初步探索。有调节的中介效应检验发现,逆境信念对该中介路径的前半段的调节作用显著,对后半段以及残余直接效应的调节作用不显著,得到一个“第一阶段调节模型”。因此,研究结果部分支持了前文假设。积极的逆境信念能缓冲家庭经济压力通过教育价值观对学业成就的不利影响:当个体持有消极的逆境信念时,家庭经济压力确实会促使青少年产生读书无用的思想,进而导致学业成就降低;但是,当个体持有积极的逆境信念时,家庭经济压力不会促使青少年产生读书无用的思想,不会进而降低学业成就。

这可以从以下两方面加以解释。首先,在面对家庭经济压力时,高逆境信念的个体能够对逆境产生的原因进行合理认知,积极寻求逆境的意义,视逆境为自我提升的契机,从而发展出一系列适宜的应对行为(Shek,2005)。换句话说,持有高逆境信念的个体更加乐观、自我效能更强、相信自己是命运的主宰,将不幸视为个体发展的机会(如“有压力才有动力”、“吃得苦中苦方为人上人”),从而形成积极的教育价值观并取得优异成绩;相比之下,持有低逆境信念的个体更加悲观、自我效能感相对较低、相信命运由天安排,将不幸视为上帝的惩罚(如“好丑命生成”),从而形成消极的教育价值观并较难取得优异的成绩( Leung,1996;Shek,2005)。其次,转换和坚持(shift-and-persist)模型(Chen & Miller,2012)认为,如果在逆境之中,个体能找到教会他们信任他人、更好地调节情绪、关注未来的角色榜样,那么他们就会发展出合理转换(在面对压力时通过接受和重评的方式来调整自我)和坚持(通过探寻逆境的意义并保持对未来的乐观来坚强地承受逆境)的生活方式,从而表现出心理韧性。从转换和坚持策略与积极逆境信念的对应关系可以看出,具有积极逆境信念的青少年较之具有消极逆境信念的个体,在经济压力下更容易产生自我转换(如承认家庭经济困难的事实,同时相信自己有潜力改变这一状况)和坚持(如相信困苦能成就人、读书有用、有志者事竟成),从而获得较高的学业成就。

总之,本研究整合了贫困与儿童青少年发展领域中有关中介机制(贫困文化模型)和调节机制(心理韧性理论)的重要理论模型,具有一定的理论贡献。具体而言,本研究深入探讨教育价值观在何种程度上解释了经济压力对青少年的不利影响以及逆境信念在何种程度上调节了经济压力对青少年学业成就的影响。较之以往研究,本文研究有利于研究者更深入地理解家庭经济压力影响青少年学业成就背后的作用机制。整合后的理论模型更具解释力,能更好地描绘出不同青少年的不同发展路径。实际上,这种整合式研究取向体现了近年来新兴的研究趋势(e.g.,Evans & Fuller-Rowell,2013; 李董平,许路,鲍振宙,陈武,苏小慧,张微,2015; Sun,Li,Zhang,Bao, & Wang,2015; White,Liu,Nair, & Tein,2015),其研究思路也值得在其他问题情境中(不同自变量和结果变量)加以借鉴和使用。

4.3 实践启示本研究的发现对教育实践有重要启示。首先,家庭经济压力对学业成就具有重要影响,因此增加家庭收入、减少或消除贫困是提高青少年学业成就的首要途径。正如刘精明和杨江华(2007)所言,通过反贫困项目缩小收入差距应当成为解决当前贫困儿童青少年教育公平问题的重要政策理念。实际上,目前国外已有大量干预项目,通过税收补贴、福利救济、有条件现金转移等途径增加家庭收入,促进了儿童青少年的健康发展(包括学业成就)(Duncan et al.,2015; Yoshikawa,Aber, & Beardslee,2012)。

其次,应当帮助个体树立积极的教育价值观。教育工作者可以从毕生发展观出发,让处于贫困文化下的青少年及其父母尽量看到教育对个体的长远物质价值和精神价值以及对整个社会打破贫困代际传递的重要意义,并鼓励父母在子女学习中适当提高心理投资(如关心子女的学习、对子女学习有合理的期望等)以弥补因贫困所导致的物质资源的匮乏。

再者,注重培养经济困难青少年的积极逆境信念。可以鼓励青少年采用我国文化背景下的积极逆境信念取代原有的消极逆境信念(Shek,2005),鼓励青少年迎难而上、奋发图强,从而减轻家庭经济压力对教育价值观的不利影响。需要指出的是,尽管逆境信念这一个体因素具有保护作用,但其保护作用不应该被过分夸大。一是因为最近的研究表明,处境不利儿童的韧性发展可能存在韧性代价(鲍振宙,李董平,张卫,王艳辉,孙文强,赵力燕,2014)。二是因为逆境信念可能受到处境不利的削弱(即极端逆境下个体难以形成积极的逆境信念),且过分强调个体因素的保护作用容易误导公众产生“责备受害者”的倾向,在一定程度上忽视政府应当承担的从根本上消除贫困的重要任务(Luthar,Crossman, & Small,2015)。

4.4 研究的不足及展望尽管本研究在家庭经济压力影响学业成就的内在机制方面有了一些发现,但仍然存在某些不足。首先,本研究属于横断研究,不能推断变量间的因果关系,未来的研究可以进一步考虑使用纵向研究和实验研究,更好地检验本研究的假设模型。其次,本研究的家庭经济压力是青少年感知到的,虽然测量工具有一定的效标效度,但毕竟青少年参与家庭事务的程度有限,其所感知的家庭经济和实际情况可能有差距。未来的研究应考虑收集更加客观的家庭收入和人口数目的数据,计算收入需求比值(income-to-needs ratio),并与国家贫困线进行对比,从而更准确地探讨变量间的关系。再者,本研究只考察了个体因素中的逆境信念的保护作用,而个体因素可能受近端或远端环境的影响(Luthar et al.,2015),因此未来研究可以考察同伴、家庭、社区背景中其它因素对青少年发展的保护价值。另外,本研究仅在四川(中西部)地区选取被试,未来研究应进一步提高被试在地域、文化、经济发展水平等方面的代表性,更好地验证本研究的结果。最后,本研究仅在中国文化下考察了青少年逆境信念的保护作用,由于中国传统文化具有特殊性,其结果是否适用其他文化背景仍有待进一步检验。

5 结论本研究得出以下结论:

(1) 在控制性别和年龄后,家庭经济压力对青少年学业成就具有显著的负向预测作用。

(2) 教育价值观在家庭经济压力与学业成就之间具有中介作用。

(3) 教育价值观的中介作用受到逆境信念的调节,高逆境信念能缓冲家庭经济压力对教育价值观的消极作用,进而减少对学业成就的不利影响。

| Chen E, & Miller G.E (2012). Shift and persist strategies: Why low socioeconomic status isn't always bad for health. Perspectives on Psychological Science , 7(2), 135-158. DOI: 10.1177/1745691612436694. |

| Crockett L.J, Schulenberg J.E, & Petersen A.C (1987). Congruence between objective and self-report data in a sample of young adolescents. Journal of Adolescent Research , 2(4), 383-392. DOI: 10.1177/074355488724006. |

| Crook S.R, & Evans G.W (2014). The role of planning skills in the income-achievement gap. Child Development , 85(2), 405-411. DOI: 10.1111/cdev.12129. |

| Dornbusch S.M, Ritter P.L, Leiderman P.H, Roberts D.F, & Fraleigh M.J (1987). The relation of parenting style to adolescent school performance. Child Development , 58(5), 1244-1257. DOI: 10.2307/1130618. |

| Duncan G.J, Magnuson K, & Votruba-Drzal E (2015). Children and socioeconomic status. New York: Wiley : 534 -573. |

| Edwards J.R, & Lambert L.S (2007). Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis. Psychological Methods , 12(1), 1-12. DOI: 10.1037/1082-989X.12.1.1. |

| Erceg-Hurn D.M, & Mirosevich V.M (2008). Modern robust statistical methods: An easy way to maximize the accuracy and power of your research. American Psychologist , 63(7), 591-601. DOI: 10.1037/0003-066X.63.7.591. |

| Evans G.W, & Fuller-Rowell T.E (2013). Childhood poverty, chronic stress, and young adult working memory: The protective role of self-regulatory capacity. Developmental Science , 16(5), 688-696. DOI: 10.1111/desc.2013.16.issue-5. |

| Evans G.W, & &Kim P (2013). Childhood poverty, chronic stress, self-regulation, and coping. Child Development Perspectives , 7(1), 43-48. DOI: 10.1111/cdep.12013. |

| Fuligni A.J (1997). The academic achievement of adolescents from immigrant families: The role of family background, attitudes, and behavior. Child Development , 68(2), 351-363. |

| Fuligni A.J (1998). The adjustment of children from immigrant families. Current Directions in Psychological Science , 7(4), 99-103. DOI: 10.1111/cdir.1998.7.issue-4. |

| Fuligni A.J, & Tseng V (1999). Family obligation and the academic motivation of adolescents from immigrant and American-born families. Stamford, CT: JAI Press : 159 -183. |

| Fuligni A.J, & Zhang W.X (2004). Attitudes toward family obligation among adolescents in contemporary urban and rural China. Child Development , 74(1), 180-192. |

| Gravetter F.J, & Wallnau L.B (2009). Statistics for the behavioral sciences (8th ed. Belmont, CA: Wadsorth . |

| Heberle A.E, & Carter A.S (2015). Cognitive aspects of young children's experience of economic disadvantage. Psychological Bulletin , 141(4), 723-746. DOI: 10.1037/bul0000010. |

| Howell D.C (2013). Statistical methods for psychology (8th ed. Belmont, CA: Wadsworth . |

| Lamont M, & Small M.L (2008). . How culture matters for the understanding of poverty: Enriching our understanding , 76-102. |

| Lewis O (1975). Five families: Mexican case studies in the culture of poverty. New York: Basic Books . |

| Luthar S.S, Crossman E.J, & Small P.J (2015). Resilience and adversity. New York: Wiley : 247 -286. |

| Mani A, Mullainathan S, Shafir E, & Zhao J (2013). Poverty impedes cognitive function. Science , 341, 976-980. DOI: 10.1126/science.1238041. |

| McLoyd V.C, Kaplan R, Purtell K.M, Bagley E, Hardaway C.R, & Smalls C (2009). Poverty and socioeconomic disadvantage in adolescence. New York: Wiley : 444 -491. |

| McLoyd V, Mistry R.S, & Hardaway C.R (2014). Poverty and children's development. New York: Oxford University Press : 109 -124. |

| Muller D, Judd C.M, & Yzerbyt V.Y (2005). When moderation is mediated and mediation is moderated. Journal of Personality and Social Psychology , 89(6), 852-863. DOI: 10.1037/0022-3514.89.6.852. |

| Pan J, Wong D.F.K, Chan K.S, & Chan C.L. W (2008). Development and validation of the Chinese making sense of adversity scale: Acculturative stressors as an example. Research on Social Work Practice , 18(5), 479-486. DOI: 10.1177/1049731507314012. |

| Podsakoff P.M, MacKenzie S.B, Lee J, & Podsakoff N.P (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology , 88(5), 879-903. DOI: 10.1037/0021-9010.88.5.879. |

| Reardon S.F (2011). The widening academic achievement gap between the rich and the poor: New evidence and possible explanations. Whither Opportunity , 91-116. |

| Shek D.T (2004). Chinese cultural beliefs about adversity: Its relationship to psychological well-being, school adjustment and problem behavior in Chinese adolescents with and without economic disadvantage. Childhood , 11(1), 63-80. DOI: 10.1177/0907568204040185. |

| Shek D.T (2005). A longitudinal study of Chinese cultural beliefs about adversity, psychological well-being, delinquency and substance abuse in Chinese adolescents with economic disadvantage. Social Indicators Research , 71(1-3), 385-409. DOI: 10.1007/s11205-004-8029-8. |

| Shek D.T, Tang V, Lam C.M, Lam M.C, Tsoi K.W, & Tsang K.M (2003). The relationship between Chinese cultural beliefs about adversity and psychological adjustment in Chinese families with economic disadvantage. American Journal of Family Therapy , 31(5), 427-443. DOI: 10.1080/01926180390228955. |

| Sun W, Li D, Zhang W, Bao Z, & Wang Y (2015). Family material hardship and Chinese adolescents' problem behaviors: A moderated mediation analysis. PLoS ONE , 10(5), e0128024. DOI: 10.1371/journal.pone.0128024. |

| Tseng V (2004). Family interdependence and academic adjustment in college: Youth from immigrant and U. S.-born families. Child Development , 75(3), 966-983. |

| White R, Liu Y, Nair R.L, & Tein J.Y (2015). Longitudinal and integrative tests of family stress model effects on Mexican origin adolescents. Developmental Psychology , 51(5), 649-662. DOI: 10.1037/a0038993. |

| Yoshikawa H, Aber J.L, & Beardslee W.R (2012). The effects of poverty on the mental, emotional, and behavioral health of children and youth: implications for prevention. American Psychologist , 67(4), 272-284. DOI: 10.1037/a0028015. |

| 鲍振宙, 李董平, 张卫, 王艳辉, 孙文强, 赵力燕. (2014). 累积生态风险与青少年的学业和社交能力: 子女责任感的风险补偿与调节效应. 心理发展与教育 , 30(5), 482-495. |

| 鲍振宙, 张卫, 李董平, 李丹黎, 王艳辉. (2013). 校园氛围与青少年学业成就的关系: 一个有调节的中介模型. 心理发展与教育 , 29(1), 54-60. |

| 曹新美. (2013). 中学生学习价值观的现状与特点研究. 中国特殊教育 (8), 77-84. |

| 陈国华. (2013). “读书无用论”现象的农村社会调查与反思. 天府新论 (2), 111-115. |

| 丁霞. 2006.农村初中“学困生”的产生原因及对策研究. 硕士学位论文. 东北师范大学. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10200-2006097588.htm |

| 国务院第六次全国人口普查办公室. (2011). 2010年第六次全国人口普查主要数据. 北京: 中国统计出版社 . |

| 李董平. 2012. 多重生态学风险因素与青少年社会适应: 风险建模与作用机制研究. 博士学位论文. 华南师范大学. |

| 李董平, 许路, 鲍振宙, 陈武, 苏小慧, 张微. (2015). 家庭经济压力与青少年抑郁: 歧视知觉和亲子依恋的作用. 心理发展与教育 , 31(3), 342-349. |

| 刘精明, 杨江华. (2007). 关注贫困儿童的教育公平问题. 华中师范大学学报(人文社会科学版) , 6(2), 120-128. |

| 吕小康, 汪新建, 付晓婷. (2014). 为什么贫困会削弱决策能力?三种心理学解释. 心理科学进展 , 22(11), 1823-1828. |

| 欧贤才, 王凯. (2007). 自愿性辍学: 新时期农村初中教育的一个新问题. 中国青年研究 (5), 60-63. |

| 石雷山, 陈英敏, 侯秀, 高峰强. (2013). 家庭社会经济地位与学习投入的关系: 学业自我效能的中介作用. 心理发展与教育 , 29(1), 71-78. |

| 王建平, 李董平, 张卫. (2010). 家庭经济困难与青少年社会适应的关系. 北京师范大学学报(社会科学版) (4), 22-23. |

| 文超, 张卫, 李董平, 喻承甫, 代维祝. (2010). 初中生感恩与学业成就的关系: 学习投入的中介作用. 心理发展与教育 , 26(6), 598-605. |

| 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 有调节的中介模型检验方法: 竞争还是替补? 心理学报, 46(5): 714-726. 心理学报 , 46(5), 714-726. |

| 徐夫真, 张文新, 张玲玲. (2009). 家庭功能对青少年疏离感的影响: 有调节的中介效应. 心理学报 , 41(12), 1165-1174. |

| 张卫, 李董平, 谢志杰. (2007). 低社会经济地位与儿童发展. 华南师范大学学报(社会科学版) (6), 104-112. |

| 赵景欣, 刘霞, 张文新. (2013). 同伴拒绝、同伴接纳与农村留守儿童的心理适应: 亲子亲合与逆境信念的作用. 心理学报 , 45(7), 797-810. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32