国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 邢强, 夏静静, 王彩燕. 2016.

- XING Qiang, XIA Jingjing, WANG Caiyan. 2016.

- 工作记忆容量与内容相关性对类别学习的影响

- The Influences of Working Memory Capacity and Content Relevance on Category Learning

- 心理发展与教育, 32(3): 324-329

- Acta Meteorologica Sinica, 32(3): 324-329.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2016.03.09

-

文章历史

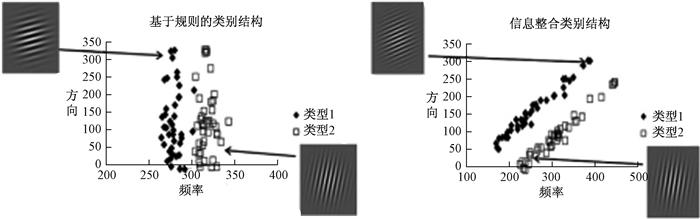

类别学习是通过不断地分类练习,学会如何将类别刺激进行归类的过程。知觉类别学习是类别学习的主要类型之一,包括两类知觉类别结构:基于规则(rule-based, 简称RB)类别结构和信息整合(information-integration, 简称II)类别结构(Ashby, Alfonso-Reese, Turken, & Waldron, 1998;Waldron & Ashby, 2001)。基于规则类别结构的分类规则容易用言语表达;而信息整合类别结构的分类规则很难用语言表达且需要对多个维度进行整合才能正确分类(如图 1)。根据多重系统理论假设,不同的类别结构所依赖的分类系统是不同的:基于规则类别结构是通过外显推理、假设检验的言语分类系统来进行的,依赖工作记忆和执行注意;而信息整合类别结构是通过内隐的非言语分类系统来进行的,是一种程序性的内隐学习,依赖于特定大脑区域与特定动作之间建立联结。外显的规则学习系统和内隐的程序学习系统是分离的,相互竞争,此消彼长(Ashby & Maddox, 1990; Ashby, Ell, & Waldron, 2003; Maddox, Ashby, Ing, & Pickering, 2004)。

|

| 图 1 基于规则和信息整合的类别结构(孙海龙,邢强,2014) |

类别学习作为一种高级的思维过程,必然需要记忆等认知过程的参与(张娟,莫雷,林丹,2008)。Waldron和Ashby(2001)使用双任务范式,让被试在学习分类任务的同时完成stroop任务。结果发现stroop任务对基于规则的分类任务有干扰,而对于信息整合的类别学习没有干扰,得出了工作记忆影响基于规则类别学习而不影响信息整合类别学习的结论。后来大量研究都支持了此观点(Maddox & Ashby, 2004;Zeithamova & Maddox, 2006,2007)。但Filoteo, Lauritzen和Maddox(2010)同样使用双任务范式,结果发现增加工作记忆任务会损害基于规则类别学习但会促进信息整合类别学习。Filoteo等认为由于内隐外显系统是可以互相转换的,如果增加工作记忆任务作为干扰,当工作记忆任务的干扰足够强时,个体无法依赖外显类别系统进行分类时,转而使用内隐类别学习系统。但我们认为上述研究存在的主要问题是双任务范式中,工作记忆任务与类别学习任务完全不相关。因此在探讨工作记忆对类别学习的影响时,有必要考虑言语工作记忆储存的内容与类别学习相关这一情况,即采用内容相关范式。内容相关范式是通过操纵指导语来进行规则启动的,启动与分类规则相关或者无关的维度来考察工作记忆对两个类别学习的影响。其中与分类规则有直接相关的维度称之为“相关维度”,与分类规则无直接相关的维度称之为“无关维度”。

此外,有研究者指出,分类成绩不仅与任务类型有关,也与个体拥有的某些认知能力有关,如个体的工作记忆能力(DeCaro, Thomas, & Beilock, 2008)。DeCaro等人(2008)研究结果发现,与工作记忆容量大的被试相比,工作记忆容量小的被试在信息整合学习任务中表现更好,而在基于规则学习任务中表现更差,结果说明个体本身的工作记忆容量差异会影响类别学习。而Lewandowsky, Yang, Newell和Kalish(2012)的研究发现工作记忆容量影响类别学习,但对基于规则的类别结构和信息整合的类别结构的影响是一致的,并没有出现分离效应。由此可见,工作记忆容量影响基于规则和信息整合类别结构的学习,但是目前仍存在较多的争议。

基于此,本实验综合工作记忆容量和内容相关性两个因素,分别探讨对基于规则类别学习和信息整合类别学习的影响。研究假设如下:(1)工作记忆容量越高越有利于基于规则类别学习,且关注相关维度成绩更好;(2)不管工作记忆容量高低,只要关注相关维度就有利于信息整合类别学习。

2 实验1 工作记忆容量与内容相关性对基于规则类别学习的影响实验1通过工作记忆广度任务和维度启动来探讨工作记忆容量与内容相关性对基于规则类别学习的影响。

2.1 方法2.1.1 被试随机选取195名在校大学生参与实验,视力或矫正视力正常,无色盲或色弱问题。其中171份数据有效,男生75人,女生96人,平均年龄为(20.58±1.79)岁。

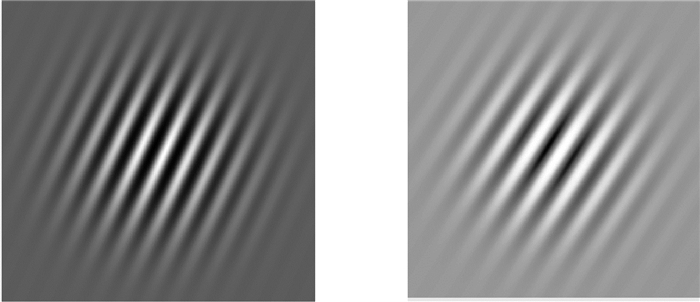

2.1.2 材料采用基于规则的双维度两类别的光栅图作为实验材料,共40张图片。光栅图是一种在宽度和方向上发生变化的正弦波图形。使用Photoshop软件调节光栅图的亮度,处理图片的亮度的属性值变化范围为0到45,如下两个样例(左图为原图,亮度值为0;右图亮度值为45)。

|

| 图 2 基于规则类别学习的实验材料 |

采用2(工作记忆容量:高,低)× 4(内容相关性:方向,宽度,亮度,控制)组间实验设计。内容相关性有三个维度:方向、宽度、亮度,但总共设置了四个实验处理,将控制组也作为一个水平。其中方向和宽度是与正确分类规则有关的相关维度,亮度是无关维度,因而方向组和宽度组是相关维度组,亮度组是无关维度组,因变量是分类正确率。

2.1.4 实验程序本实验共有两个任务:工作记忆广度测试任务和类别学习任务。被试先完成工作记忆任务,紧接着完成类别学习任务。整个实验过程大致1小时。

记忆广度任务实验程序:刺激项目是一系列一位数的加减运算题,被试需要心算并记住答案,难度水平从2个增加到10个,每个水平下各有三组算式,比如:

2+9=? 6-1=?

9-3=?6+6=?5-2=?

2+5=? 7-4=? 8+9=? 8-1=?

……

测试从2个算式开始,并逐渐增加。每组算式呈现时间为3s, 每组从2个到10个递增算式相继呈现。每组呈现完毕后出现输入框,被试输入答案后进入下一组测试,如果不同难度水平中有两组不反应或者反应错误,则终止测试。被试正确回忆的最多的答案个数作为记忆广度成绩。测试完成后,让被试休息5分钟,再进行下一任务。

类别学习任务实验程序:采用e-prime2.0 进行编程。被试坐在计算机前,两眼距离计算机屏幕50~80cm。在每个实验条件下随机呈现带有条纹的光栅图,随机出现在1024 ×768像素银灰色背景中央位置。通过设置指导语进行维度启动,控制组呈现基本指导语,其余三组呈现提示指导语。

基本指导语如下:

当屏幕出现“+”后会立刻出现带有条纹的光栅图。你的任务是:请仔细地观察每个图片,试着把这些图分类。如果认为是一类则请按“F”键,如果认为是另一类,则请按“J”键。按键后,系统会自动对你的判断做出反馈(正确或错误)。通过反馈和不断尝试联结,学习分类。实验过程有点长,会使眼睛容易疲劳,所以每完成一组请适当休息。明白后,则请按“Q“键进入练习。

提示指导语如下(以方向组为例):

当屏幕呈现“+”后会立刻出现带有条纹的光栅图。你的任务是:请仔细地观察每个图片,试着把这些图进行分类。如果认为是一类则请按“F”键,如果认为是另一类,则请按“J”键。按键后,系统会自动对你的判断做出反馈(正确或错误),根据以往大多数被试的经验,关注条纹的方向成绩更好。 实验过程有点长,会使眼睛容易疲劳,所以每完成一组请适当休息。如明白后,则请按“Q”键进入练习。

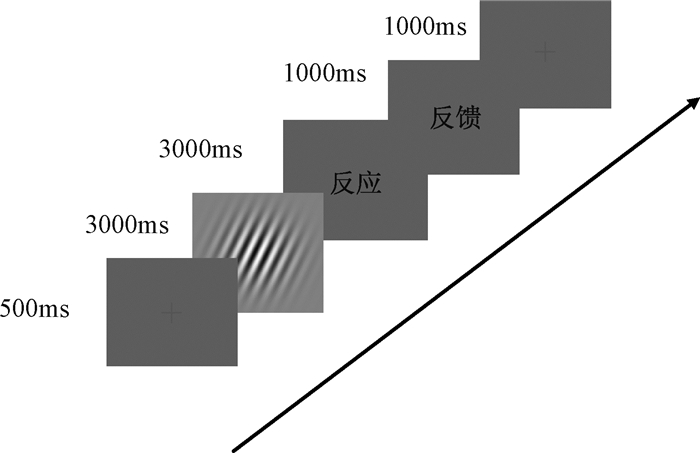

类别学习阶段,共有12个blocks, 每个block各有40个trails。材料呈现时间为3000ms, 反应后并立即给予反馈(正确或错误),每个trial的流程图如下:

|

| 图 3 一个trail的实验流程图 |

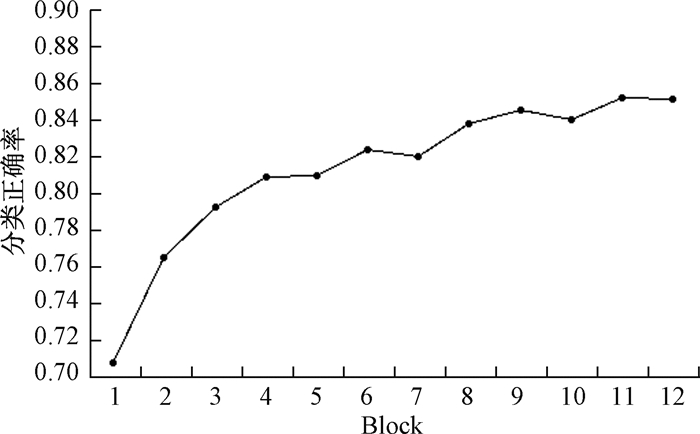

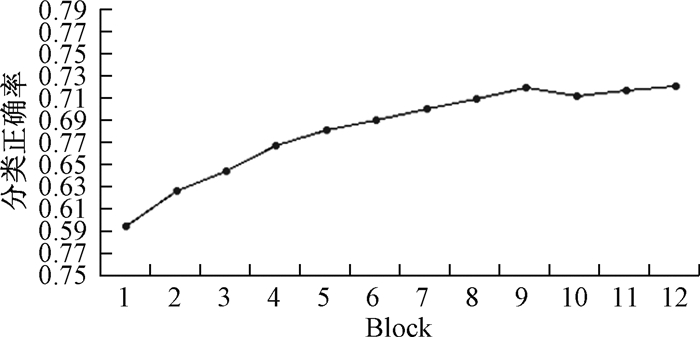

对12个Blocks进行单因素方差分析,结果显示:Block的主效应显著(F(11,159)=29.69,p < 0.01,η2=0.373),根据图 4,随着Block数的增加,正确率是明显提高的。表明学习效应产生了,被试在实验过程中学会了分类。

|

| 图 4 随着Block的增加,分类正确率的变化趋势 |

首先我们结合陈英和和王明怡(2006)的数据处理和本实验实际情况,将工作记忆容量为4、5、6为低容量,工作记忆容量为7、8、9为高容量。其中工作记忆容量值在≤4和≥9的人数较少,因此,将它们分别归入工作记忆容量值4和9的组中。其中高工作记忆容量组94人,低工作记忆容量组78人。宽度组有44人(高工作记忆容量:23人;低工作记忆容量:21人),方向组43人(高工作记忆容量:23人;低工作记忆容量:20人),亮度组41人(高工作记忆容量:25人;低工作记忆容量:16人,控制组43人(高工作记忆容量:23人;低工作记忆容量:20人)。四个内容相关性组的分类正确率在高、低工作记忆容量下的平均数和标准差如表 1所示:

| 内容相关性 | 低容量 | 高容量 |

| 宽度组 | 0.83±0.16 | 0.75±0.24 |

| 方向组 | 0.78±0.23 | 0.93±0.05 |

| 亮度组 | 0.77±0.20 | 0.82±0.18 |

| 控制组 | 0.76±0.23 | 0.85±0.15 |

进行2 × 4的完全随机方差分析,结果显示:工作记忆容量的主效应显著(F(1,163)=4.33,p﹤0.05,η2=0.026),高容量下的分类正确率高于低容量下的正确率;内容相关性的主效应不显著(F(3,163)=0.36,p=0.786)。而工作记忆容量与内容相关性的交互作用差异显著(F(3,163)=2.88,p﹤0.05,η2=0.050)。进一步进行简单效应分析显示:在低容量条件下,各组的分类正确率差异均不显著;在高容量条件下,方向组与亮度组的分类正确率差异显著(p < 0.01);宽度组和亮度组的分类正确率差异呈边缘显著(p=0.054);而宽度组和方向组差异没有达到显著水平,控制组和其余三组均没有达到显著水平。

3 实验2 工作记忆容量与内容相关性对信息整合类别学习的影响实验1证明了工作记忆容量与内容相关性对基于规则类别学习的影响,但是工作记忆容量与内容相关性对信息整合类别学习是否有影响,影响又是怎样的呢?实验2主要探讨工作记忆与内容相关性对信息整合类别学习的影响。

3.1 研究方法3.1.1 被试随机选取198名在校大学生参与实验,视力或矫正视力正常,无色盲或色弱问题。其中152份有效数据。男生57人,女生95人,平均年龄(20.67±1.74)岁。

3.1.2 实验材料采用信息整合的双维度两类别的光栅图作为实验材料,材料处理如实验1。

3.1.3 实验设计同实验1。

3.1.4 实验程序同实验1。

3.2 结果与分析3.2.1 学习进程对12个Blocks进行单因素方差分析,结果显示:Block的主效应极其显著(F(11,140)=23.90,p < 0.001,η2=0.139),根据图 5,随着Block数的增加,分类正确率明显提高的,表明学习是有效的。

|

| 图 5 随着Block的增加,分类正确率的变化趋势 |

首先,同实验一结果处理方式划分高低工作记忆容量组。其中高工作记忆容量组89人,低工作记忆容量组63人。宽度组有36人(高工作记忆容量:23人;低工作记忆容量:13人),方向组38人(高工作记忆容量:21人;低工作记忆容量:17人),亮度组40人(高工作记忆容量:23人;低工作记忆容量:17人),控制组38人(高工作记忆容量:22人;低工作记忆容量:16人)。

如表 2所示,对不同工作记忆容量上不同内容相关组的分类正确率 进行2 × 4的完全随机方差分析,结果显示:工作记忆容量的主效应不显著(F(1,144)=2.88,p >0.01),说明工作记忆容量不影响信息整合类别学习;内容相关性的主效应显著(F(3,144)=5.12,p <0.01,η2=0.106),事后多重比较发现,亮度组分别与控制组、宽度组、方向组差异显著(p < 0.01),控制组、宽度组、方向组的分类正确率均大于亮度组,表明信息整合类别学习的成绩表现在内容相关性上差异显著,关注相关维度成绩优于无关维度。工作记忆容量与内容相关性的交互作用差异不显著(F(3,144)=2.10,p>0.05)。

| 内容相关性 | 低容量 | 高容量 |

| 宽度组 | 0.75±0.16 | 0.67±0.18 |

| 方向组 | 0.69±0.15 | 0.75±0.12 |

| 亮度组 | 0.57±0.16 | 0.62±0.17 |

| 控制组 | 0.65±0.16 | 0.78±0.08 |

实验1发现工作记忆容量影响基于规则类别学习,高容量下的成绩优于低容量下的成绩,这与DeCaro等人(2008)的研究一致。根据COVIS模型,基于规则的类别学习依赖于工作记忆和执行功能,其中工作记忆为假设的产生和检验提供了条件(Conway, Kane, Bunting, Hambrick, Wilhelm, & Engle, 2005)。高工作记忆容量说明被试的工作记忆能力高,这本身即为一个很好的前提条件。个体在分类学习过程中,可以利用充足的认知资源来进行假设检验、转换和选择新规则。另外,有研究证明基于规则的类别学习更多采用规则策略,规则策略同样涉及到工作记忆和注意资源(邵蕾蕾,2012)。在本研究中,基于规则类别学习运用的规则策略涉及双维度合取规则(如:条纹方向偏左且条纹宽度窄时则为A类,否则为B类),并且需要一定的工作记忆容量。但结果表明,低容量条件下,相关维度组和无关维度组差异不显著,尽管给予有利暗示,工作记忆容量不足以促进相关维度组提高分类成绩。因而表明,一定的工作记忆容量对于基于规则类别学习是必要的(Kane & Engle, 2000;Kane, Bleckley, Conway, & Engle, 2001)。

但是,内容相关性不影响基于规则类别学习,无论关注相关维度还是无关维度对基于规则类别学习没有影响,这与我们的假设相悖,也与Grimm和Maddox(2013)的研究结果相反。对于出现不一致的原因,可以从以下角度来解释:Grimm等人(2013)采用的是单线条作为实验材料,进行相关维度启动时,被试很容易发现规则进行正确的分类。而本研究采用光栅图作为实验材料,光栅图一个显著的优点是排除已有经验的影响,在难度上有所加大(孙海龙,邢强,2014)。进行相关维度启动,被试同样需要经过不断的假设检验,才能发现规则;而在进行无关维度启动时,被试一旦发现当前规则不是最优规则时,会立即转变策略,从而关注到相关维度上来。因此,在基于规则学习中,关注无关维度和相关维度没有差异。

研究进一步发现,工作记忆容量和内容相关性共同影响基于规则类别学习,即高容量下,关注相关维度更有利于基于规则的类别学习,低容量下,关注相关维度和无关维度无明显差异。这是因为高容量条件下进行相关维度启动实则提供了假设检验过程习得最优分类规则的捷径,被试把注意力集中在对分类有效的维度上,结合反馈,不断分析和验证分类规则,较少出现规则冲突,因而成绩更好;反之,在低容量条件下,尽管提供了相关维度条件,被试由于工作记忆容量太低,对他们而言依然非常困难地进行分类学习,因此成绩相对更差。无关维度启动,实则给假设检验系统增加了干扰,占用工作记忆资源。而无关维度启动条件下,被试把注意力集中在对分类无效的维度上,让被试很难把注意力集中在相关维度上,分类初始阶段还可能不断出现规则冲突,干扰被试做出正确的分类,因此在低容量条件下,关注相关维度和无关维度没有差别。

4.2 工作记忆容量与内容相关性对信息整合类别学习的影响实验2发现工作记忆容量不影响信息整合类别学习,这与我们的假设一致,但是DeCaro等人(2008)的研究结果表明,工作记忆容量越低,信息整合类别学习成绩越好。对比DeCaro等人(2008)的研究和本实验可以发现,前者设置了4个维度,必须同时要整合3个维度才可以正确分类,在难度上有所加大,工作记忆容量越低阻止被试进行假设检验,导致更倾向于进行内隐的程序化学习,所以被试一开始就是进行内隐学习。但是在本研究中,设置了3个维度,被试只需整合其中两个维度就可以正确分类,在难度上大大减小。根据COVIS模型,信息整合类别学习不依赖于工作记忆和执行功能,它是通过将大脑特定区域与特定反应模式之间进行联结习得类别,这种刺激-反应联结是通过尾状核底部内的多巴胺奖赏信号调节的,而多巴胺从分泌到消失的时间很短暂,需要反应之后的反馈进一步激活多巴胺局部奖赏调节(Ashby & Waldron, 2000;孙海龙,邢强,2014)。当被试一开始在进行外显的假设检验得到错误的反馈同时,已经慢慢地转化成内隐的无意识加工。另外,从神经机制方面来看,信息整合类别学习是一种程序性学习,程序性学习是与基底神经节和纹状体紧密相关,而工作记忆是与前扣带回和前额叶皮层有关,二者有着不同的神经基础。综上,工作记忆容量的高低不会对信息整合类别学习产生影响。

但是,内容相关性影响信息整合类别学习,关注相关维度更有利于信息整合类别学习。正如上述信息整合类别学习是通过大脑特定区域与特定反应模式之间进行联结。那么提供有利暗示关注相关维度,是有利于加速相关大脑区域的联结,减少定位过程,因而关注相关维度有利于信息整合类别学习。

另外,工作记忆容量和内容相关性不存在交互作用,不管工作记忆容量高低,关注相关维度都比关注无关维度下的成绩要好。在类别学习任务中,外显系统最初占优势,但通过不断的练习和反馈,潜在的内隐系统超过了外显系统,信息整合类别学习过程也就是先外显后内隐的系统转换过程(DeCaro et al., 2008;Johansen & Palmeri, 2002;Maddox & Ashby, 2004)。在学习初期,外显系统占优势,相关维度启动给予的有利提示促进被试学习。启动无关维度干扰和误导被试,使得分类任务更难。随着学习阶段的深入,内隐系统逐渐占优势,开始受无意识控制的潜伏学习过程。另一方面,Ashby和Crossley(2010)认为信息整合类别学习采用一种比较内隐的学习策略,如相似性策略。相似性规则策略则不需要涉及到选择性注意,需要从长时记忆中提取储存的样例或原型。

总之,研究证明了工作记忆容量与内容相关性对基于规则和信息整合类别学习的影响,为多系统理论添上了有力的证据,即不同类别结构的类别学习所依赖的分类系统是不同的。

5 结论(1)对基于规则类别学习来说,在高工作记忆容量条件下,当关注相关维度时,类别学习的成绩更好。

(2)对基于信息整合类别学习来说,不管工作记忆容量如何,只要关注相关维度类别学习的成绩更好。

| Ashby, F. G., Alfonso-Reese, L. A., Turken, U., & Waldron, E. M. (1998). A neuropsychological theory of multiple systems in category learning. Psychological Review, 105(3),442-481. |

| Ashby, F. G., & Crossley, M. J. (2010). Interactions between declarative and procedural-learning categorization systems. Neurobiology of Learning and Memory, 94(1), 1-12. |

| Ashby, F. G., Ell, S. W., & Waldron, E. M. (2003). Procedural learning in perceptual categorization. Memory & Cognition, 31(7),1114-1125. |

| Ashby, F. G., & Maddox, W. T. (1990). Integrating information from separable psychological dimensions. Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance, 16(3), 598-612. |

| Ashby, F. G., & Waldron, E. M. (2000). The neuropsychological bases of category learning. Current Directions in Psychological Science,9(1), 10-14. |

| Conway, A. R. A., Kane, M. J., Bunting, M. F., Hambrick, D. Z., Wilhelm, O., & Engle, R. W. (2005). Working memory span tasks:A methodological review and user's guide. Psychonomic Bulletin &Review, 12(5), 769-786. |

| DeCaro, M. S.,Thomas, R. D., & Beilock, S. L.(2008). Individual differences in category learning:Sometimes less working memory capacity is better than more. Cognition, 107(1), 284-294. |

| Filoteo, J. V., Lauritzen, S., & Maddox, W. T. (2010). Removing the frontal lobes:The effects of engaging executive functions on perceptual category learning. Psychological Science, 21(3), 415-423. |

| Grimm, L. R., & Maddox,W. T. (2013). Differential impact of relevant and irrelevant dimension primes on rule-based and information-integration category learning. Acta physiological, 144(3), 530-537. |

| Johansen, M. K., & Palmeri, T. J. (2002). Are there representational shifts during category learning. Cognitive Psychology,45(4), 482-553. |

| Kane, M. J., Bleckley, M. K., Conway, R. A., & Engle, R. W. (2001). A controlled-attention view of working-memory capacity. Journal of Experimental Psychology:General, 130(2), 169-183. |

| Kane, M. J., & Engle, R. W. (2000). Working-memory capacity, proactive interference, and divided attention:limits on long-term memory Retrieval. Journal of Experimental Psychology:Learning, Memory, & Cognition, 26(2), 336-358. |

| Lewandowsky, S., Yang, L. X., Newell, B. R., & Kalish, M. L. (2012). Working memory does not dissociate between different perceptual categorization tasks. Journal of Experimental Psychology Learning Memory & Cognition, 38(4), 881-904. |

| Maddox, W. T., & Ashby, F. G. (2004). Dissociating explicit and procedural-learning based systems of perceptual category learning. Behavioural Processes,66(3), 309-332. |

| Maddox, W. T., Ashby, F. G., Ing, A. D., & Pickering, A. D. (2004). Disrupting feedback processing interferes with rule-based but not information-integration category learning. Memory & Cognition, 32(4), 582-591. |

| Waldron, E. M., & Ashby, F. G. (2001).The effects of concurrent task inference in category learning. Psychonomic, Bulletin & Review, 8(1), 168-176. |

| Zeithamova, D., & Maddox, W. T. (2006). Dual-task interference in perceptual category learning. Memory & Cognition, 34(2), 387-398. |

| Zeithamova, D., & Maddox, W. T. (2007).The role of visuospatial and verbal working memory in perceptual category learning. Memory & Cognition, 35(6), 1380-1398. |

| 陈英和, 王明怡. (2006). 工作记忆广度对儿童算术认知策略的影响. 心理发展与教育, 22(2), 29-35. |

| 邵蕾蕾. (2012). 类别学习中学习策略的倾向性. 硕士论文. 浙江师范大学. |

| 孙海龙, 邢强. (2014). 反馈对知觉类别学习的影响及其认知神经生理机制. 心理科学进展, 22(1), 67-74. |

| 张娟, 莫雷, 林丹. (2008). 认知神经和神经心理角度的多重类别学习系统. 心理科学, 31(6), 1357-1360. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32