国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 陈晓晨, 蒋薇, 时勘. 2016.

- CHEN Xiaochen, JIANG Wei, SHI Kan. 2016.

- 青少年跨群体友谊与群际态度的关系研究

- Cross-group Friendships and Intergroup Attitudes Among Adolescents

- 心理发展与教育, 32(3): 285-293

- Acta Meteorologica Sinica, 32(3): 285-293.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2016.03.04

-

文章历史

随着改革开放和经济的发展,我国流动人口数量持续快速增长。在流动人口规模不断增加的同时,流动儿童的数量也在不断增加(周皓,荣珊,2011)。据2005年全国1%人口抽样调查的数据推算,4周岁到16岁以下流动儿童规模达到1834万人,占流动人口的12.45%(段成荣,杨舸,2008)。由于成长环境、个人习惯等方面的差异,流动儿童在适应与融入新的学习生活环境时面对许多困难。例如,有研究发现与城市常住儿童相比,流动儿童存在有更多的社交焦虑与孤独感(蔺秀云,方晓义,刘杨,兰菁,2009)、更少的社会支持(丁芳,吴伟,周鋆,范李敏,2014)、受歧视现象普遍(蔺秀云等,2009;刘霞,申继亮,2010;郝振,崔丽娟,2014)、身份认同存在困难(王中会,周晓娟,Gening Jin, 2014)等问题。流动儿童的积极发展与社会融合已成为社会各界关心的热点问题。本研究从群际接触理论(Allport, 1954;Pettigrew, 1998)的视角出发,考查城市常住与外来学生间的交友情况,以及友谊与群际态度的关系,希望为促进不同背景青少年的融合提供有科学依据的建议。

1.1 朋友选择的原则国内外大量研究表明,友谊对于个体的积极发展起到至关重要的作用(Hartup & Stevens, 1999;Reis & Collins, 2004)。特别是在中学阶段,家庭对青少年的影响逐渐被同伴所超越(Brechwald & Prinstein, 2011)。青少年在与同伴交往中建立的友谊是其获得社会支持与归属感的重要来源(Furman & Buhrmester, 1992),朋友的影响也会使个体的态度与行为发生显著改变(Berndt, 1992)。然而,在城市常住人口与外来人口混合的学校中,来自不同区域的学生是如何相处的?他们在朋友选择时存在哪些偏好? 对于这些问题研究者们了解尚少。接近性与相似性是影响友谊形成的两条基本原则。接近性是指人们愿意和身边容易接触到的人成为朋友(Mouw & Entwisle, 2006);相似性是指人们愿意和自己相似的人成为朋友(McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001)。有关学校种族构成对朋友选择的研究表明能够,这两条原则共同对学生的友谊产生影响。与接近性原则相一致,随着学校种族多样性的增加,跨种族友谊明显增多(Moody, 2001;Kao & Joyner, 2004)。同时,与相似性原则一致,各种族的学生在选择朋友时都表现出对同种族同伴的偏爱(Hallinan & Williams, 1989; Hamm, Brown, & Heck, 2005)。特别是少数族裔的学生(黑人、拉美裔人)作为相对社会地位较低群体的成员,在朋友选择时表现出更强烈的本群体偏好,以便从同族的朋友中获取更多的社会支持(Quillian & Campbell, 2003)。据此,本研究形成了关于学生友谊选择模式的假设:根据接近性原则,本地与外来学生的混合编班为不同群体学生的接触交往提供了机会,因此跨群体的友谊会普遍存在(H1a)。另外,根据相似性原则,学生们(特别是外地学生)在选择朋友时会存在本群体偏好。也就是说,在控制班级中本地和外地学生的比例后,本地学生更倾向于选择本地学生做朋友;外地学生更倾向于选择外地学生做朋友(H1b)。

1.2 跨群体友谊与群际态度不同群体间学生的友谊(跨群体友谊)之所以重要,一个主要原因在于它有助于改善群际态度。根据Allport(1954)的群际接触假说,不同群体成员间的相互接触有助于改善对外群体的态度并减少偏见。Allport指出了四种群际接触的最佳条件:平等地位、合作、共同目标、以及权威、法律或习俗的支持。在对接触理论的重构中,Pettigrew(1998)指出,友谊情境至少满足前三个最佳接触条件,因此跨群体的友谊是一种理想的接触形式。已有大量研究证实,跨群体的友谊与更为积极的外群体态度相关联(李森森,龙长权,陈庆飞,李红,2010)。但是友谊与态度联系的强弱受到不同测量方式的影响(Davies, Tropp, Aron, Pettigrew & Wright, 2011)。

群际态度是一个多维的概念(Tropp & Pettigrew, 2005)。一些研究主要关注态度的情感维度,即与外群体成员所建立的情感联结,如喜欢或尊重外群体(Pettigrew, 1997; Levin, vanLaar, & Sidanius, 2003; Paolini, Hewstone, Cairns, & Voci, 2004)。另一类常见的友谊-态度关系研究则聚焦于态度的认知维度,即对外群体成员的信念和评价(Wolsko, Park, Judd, & Bachelor, 2003; Feddes, Noack, & Rutland, 2009)。一种很常见的测量方式是“群体典型性特质评定法”(Brown & Bigler, 2002)。该方法要求被试回答有多少外群体成员具备某种刻板化的特质(如,“有多少外地人是邋遢的?”)。元分析结果表明,较认知维度相比,态度的情感维度与友谊的关联更强(Tropp & Pettigew, 2005; Davies et al., 2011)。研究者认为,这可能是由于态度的情感与认知维度与跨群体友谊存在着不同的连结。当回答对外群的情感时,人们更容易想到自身的经历,因此与好朋友所建立的积极情感连结更容易迁移到整个外群体。然而,在进行认知评价时,人们更倾向于将熟识的朋友看作是特殊的个体,对朋友的积极印象可能不足以引发对整个外群体刻板印象的改变(Rothbart, 1996;Rothbart & John, 1985)。元分析包含了大量来自不同样本、不同方法的研究。其结果虽然具有一定启发性,但目前尚缺少同时包含不同态度测量方式的研究,以便直接比较态度的情感与认知维度与跨群体友谊的关系。另外,友谊与态度联系的强弱还受到友谊测量方式的影响。Davies等人(2011)小结了几种常见的友谊测量方式,包括:朋友的数量、与朋友共处的时间、亲密感和知觉到的支持等。尽管每种测量方式都表明跨群体的友谊与更好的外群体态度相关联,但是友谊的不同方面与态度不同维度间的具体关系尚不清楚。为弥补上述不足,本研究包含多种友谊(数量、质量)与态度(情感、认知)的测量方式,并提出假设2(H2):跨群体友谊与更为积极的外群体态度相关联。对于友谊不同方面和态度不同维度之间的关系没有具体假设。

另一个值得注意的问题是,尽管群际接触假说得到了普遍支持,但是对于不同群体而言,接触的效应大小有所不同。一项包含主流群体与少数群体被试的研究表明,与外群体成员的友好接触更为有效地减少了少数群体成员对主流群体的内隐偏见(Henry & Hardin, 2006)。也就是说,在少数群体成员上发现了更强的接触效应。研究者认为,由于少数群体成员所处的社会地位较低,他们本身就存在一定程度的外群体偏好(Ashburn-Nardo, Knowles, & Monteith, 2003; Rudman, Feinberg, & Fairchild, 2002),因此他们对于主流群体的态度更容易改变。据此,本研究提出假设3(H3):相对本地学生而言,较强的友谊效应会存在于外地学生当中。

1.3 态度改变的心理机制:群际焦虑的中介作用群际态度改变的心理机制也得到了接触理论研究者们的广泛关注。Pettigrew(1998)在对经典的接触假说重构时,强调指出了情绪因素在改变外群体态度时发挥的重要作用。其中,群际焦虑(intergroup anxiety)是与外群体成员接触时一种典型的负性情绪反应(Stephan & Stephan, 1985)。群际焦虑是指,在与外群体成员接触时,由于担心被拒绝、歧视或被误解而产生的一种忧虑不安的情感体验。已有研究表明,群际接触可以显著地减少群际焦虑。例如,Mendes等人的研究发现,那些与黑人接触较多的白人大学生的外群体焦虑要显著低于那些没有过类似经历的白人大学生(Mendes, Blascovich, Lickel, & Hunter, 2002)。另外,关于想象接触的研究表明,想象的外群接触可以减低群际焦虑,进而改善外群体态度(Turner, West, & Christie, 2013)。据此,本研究提出假设4(H4):跨群体友谊作为一种亲密的群际接触形式,可以减少群际焦虑,进而提升外群体态度(即,跨群体友谊通过群际焦虑的中介作用提升外群体态度)。

总之,跨群体友谊被认为是心理学中改善群际关系最有效的途径之一。西方已有研究证实了跨群体友谊有助于减少对少数种族、同性恋者、老年人和精神病患者的偏见(Davies et al., 2011)。国内已有学者指出,群际接触假说为促进城市新移民的社会融入问题提供了很好的理论视角(李森森等,2010),但相关的实证研究还非常匮乏。另外,国外已有相关研究主要关注跨群体友谊对提升主流群体对弱势群体态度的作用。关于跨群体友谊在移民群体的融合与适应中可能发挥的作用了解相对较少。本地与外地学生由于成长经历、所处社会环境等方面的不同,很可能在与外群体同伴的交往模式中存在差异。基于此,本研究致力于考查学校情境中本地与外地学生的跨群体友谊和群际态度。首先,本研究考查了不同群体学生的友谊选择模式;其次,研究通过回归分析考查了跨群体友谊与群际态度的关系,并检验了友谊效应的大小是否在不同群体中存在差异;最后,本研究采用结构方程模型考查了群际焦虑在跨群体友谊与外群体态度之间的中介作用。研究有助于在更为广阔的社会背景中检验和完善群际接触理论。

2 研究方法 2.1 被试本研究采用整班取样的方式,对广州市三所民办初中的1045名初一、初二学生进行了问卷调查。参与研究的学生均得到了家长的许可,并签署了知情同意书。剔除无效样本后,共得905份有效数据。其中,男生462人,女生443人;广州本地学生445人(49.2%),外地学生388人在我国,一般将流动人口理解为户籍不在“本地”(流入地)但在“本地”居住半年以上的人口。相应地,将流动儿童定义为流动人口中18周岁以下的儿童人口(段成荣、吕利丹、王宗萍、郭静,2013)。根据这一定义,本研究中的“外地学生”均为流动儿童。(42.9%),72人(8%)未填写户籍。被试年龄范围在11~15岁,平均年龄为12.7±0.69岁。

2.2 研究工具 2.2.1 友谊采用非限定性同伴提名的方式测量朋友数量。学生需写下他们在班级中好朋友的名字,有几个写几个。被提名朋友的户籍根据他们自我报告的信息决定。

另外,学生需对每位朋友进行友谊质量评定。对于友谊质量的测量,采用了改编自Chen与Graham(2015)研究中的问卷。问卷经由3名心理专业硕、博研究生和2名心理系教师进行翻译与回译。问卷由5道题目组成,包含“共享时间”(2道题)与“情感支持”(3道题)两个维度。例如,“在放学后或者假期我们一起学习、一起玩儿”;“当我沮丧时,这个朋友会安慰我”。问卷采用3点计分,1表示“从不”,3表示“总是”。分别计算共享时间与情感支持维度项目均分,分数越高表明在该维度上友谊质量越好。本研究中,共享时间与情感支持分量表的Cronbach α系数分别为0.66和0.78。

2.2.2 群际态度本研究从情感和认知两个维度测查了群际态度。

针对态度的情感维度,本研究借鉴了Binder等人(2009)研究中的测量方式。学生需要就他们对广州本地和外地学生的整体感受(喜欢、信任等)分别进行评分,量表包括4个项目,例如,“考虑来自广州/外地的学生,我喜欢他们”。采用5点计分,1表示“完全不同意”,5表示“非常同意”。计算所有项目的均分,分数越高表明情感态度越积极。探索性因子分析发现,仅有一个因子特征值大于1,表明只能提取一个因子,方差贡献率为74. 23%,各项目的载荷在0.70~0.85之间。在本研究中,对于广州本地和外地学生,量表的Cronbachα系数分别为0.89和0.88。

对于态度的认知维度(消极刻板印象),采用了针对儿童青少年较常用的群体特质典型性评定法进行测量(Brown & Bigler, 2002)。在问卷中向学生们呈现4个消极特质词(邋遢、粗鲁、贪财、斤斤计较),特质词的选取基于近年国内学者关于城市居民对外来人口态度的研究(刘林平,2008)。学生们需回答,有多少广州/外地的成员具有这些特质。例如,“在你看来,有多少广州/外地的学生是粗鲁的”。采用5点计分,1表示“几乎没有”,5表示“全部都是”。计算所有项目的均分,分数越高表明越多的消极刻板印象。探索性因子分析发现,仅有一个因子特征值大于1,表明只能提取一个因子,方差贡献率为65. 02%,各项目的载荷在0. 80~0. 82之间。在本研究中,对于广州本地和外地学生,量表的Cronbachα系数分别为0.83和0.82。

2.2.3 群际焦虑采用了改编自Levin等人(2003)研究中的群际焦虑问题,共两道题目。问题经由3名心理专业硕博研究生和2名心理系教师进行翻译与回译。两道题目分别是:“我能和来自不同地区的同学很好地相处”(反向计分)、“和其他地区的同学相处时,我感到紧张不安”。采用5点计分,1表示“完全不同意”,5表示“非常同意”。计算两道题目的平均分,分数越高表明群际焦虑程度越高。本研究中,两道题目的相关系数为r =.41,p < 0.001。

2.2.4 控制变量研究中控制了被试的性别、年级、父母受教育水平(1=小学或初中,4=大学本科或研究生)、粤语流利程度(“你粤语说得怎么样”;1=很差,5=非常好)、班级中本地学生与外地学生之比以及移民代际。采用国际上常用的确定移民代际的标准(e.g.,Hamm et al., 2005),根据学生报告的其自身及父母的出生地确定其移民代际。具体地说,出生在广州以外的学生,为一代移民;自己出生在广州,且父母中至少有一方出生在广州以外,为二代移民;自己及父母均出生在广州本地的学生,为三代(或以上)移民。

2.3 研究程序与数据处理以班级为单位在课堂上团体施测,由各班班主任担任主试。施测前对各班班主任进行测试说明,要求班主任读测试指导语,以确保测试的有效性。整个测试大约在30~40 分钟完成。本研究收集的数据采用SPSS22.0软件进行录入和管理,并用SPSS22.0和Mplus7两个软件进行数据分析。

3 结果与分析 3.1 本地与外地学生的友谊模式 3.1.1 朋友选择的情况本研究中的905名被试共提名了3658名朋友。与以往有关初中生友谊的研究结果类似(e.g.,Kao & Joyner, 2004;Quillian & Campbell, 2003),绝大多数提名(91%)为同性别的朋友,因此本研究只关注了同性别的友谊。样本中跨群体友谊十分普遍:在广州学生中,有344人(77.3%)提名了至少一位外地学生为朋友;在外地学生中,有346人(89.2%)提名了至少一位广州本地人为朋友。

为进一步考查学生们在朋友选择时是否存在(地域)本群体偏好,本研究采用Hamm等人(2005)研究中所报告的方法,对朋友提名进行了比例差异的显著性检验。检验中所使用的公式如下:

其中,p表示目标群体人数占被提名朋友总数的比例;π表示目标群体在整个班级内所占的比例;n表示提名的总人数。举例来说,在某个50人的班级中,有50%的广州本地学生。如果学生们完全是按照可得性原则选择朋友,那么在他们提名的朋友中应该有50%(π)为广州本地人。假设在该班级的25名广州学生共提名了80位朋友(n),其中有70%(p)为本地人,在这种情况下,

Z分数大于1.96的临界值(p < 0.05),表明在该班级中,广州学生在选择朋友时对本群体成员的选择显著高于期望比例,即存在本群体偏好。

本研究对样本中21个班级里广州本地和外地学生的朋友选择情况逐一进行了分析。结果表明,广州本地学生在选择朋友时不存在显著的本群体偏好(z-scores = -1.25~1.90)。也就是说,在广州学生的朋友当中,本地人和外地人的比例与班级中不同地区学生的比例大致相等。有趣的是,在5个班级中,外地学生在选择朋友时存在显著的本群体偏好(z-scores = 2.04 ~ 3.19)。

3.1.2 友谊质量为进一步考查本群体与跨群体友谊在质量上的差异,本研究针对友谊质量①的每个维度(共享时间、情感支持)进行了2(地区:广州、外地)* 2(友谊类型:本群体、跨群体)的方差分析,结果未发现显著的主效应或交互作用(all ps > 0.05)。这说明,对于广州本地及外地学生,与内群体及外群体成员所形成的友谊在质量上不存在显著差异。广州本地与外地学生的友谊质量评分如表 1所示。

| 广州学生 | 外地学生 | |||

| 本群体 | 外群体 | 本群体 | 外群体 | |

| 共享时间 | 1.93(0.60) | 1.99(0.58) | 1.98(0.59) | 1.97(0.60) |

| 情感支持 | 2.49(0.55) | 2.55(0.54) | 2.56(0.50) | 2.50(0.51) |

① 关于友谊质量的分析只包括了至少拥有一个外群体朋友的子样本(n = 690)。

3.2 跨群体友谊与群际态度的关系本研究进一步考查了跨群体友谊与群际态度的关系。如表 2所示,外群体朋友数量与群际态度中的积极情感呈显著正相关,与消极刻板印象呈显著负相关;友谊质量中的共享时间与积极情感呈显著正相关,情感支持与积极情感呈显著正相关、与消极刻板印象呈显著负相关。这表示拥有外群朋友的数量越多、友谊质量越高,外群体态度越积极。

| M ± SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 1.外群体朋友数 | 1.88 (1.52) | 1.00 | |||||

| 2.共享时间 | 1.96 (0.53) | 0.08* | 1.00 | ||||

| 3.情感支持 | 2.51 (0.49) | 0.08* | 0.35** | 1.00 | |||

| 4.积极情感 | 4.21 (0.75) | 0.10* | 0.20** | 0.31** | 1.00 | ||

| 5.消极刻板印象 | 2.48 (0.82) | -0.09* | 0.04 | -0.16** | -0.28** | 1.00 | |

| 6.群际焦虑 | 1.76 (0.82) | -0.09* | -0.12** | -0.17** | -0.35** | 0.25** | 1.00 |

| 注:*p < 0.05. **p < 0.01,下同。 | |||||||

在控制性别(女 = 0)、年级(初一 = 0)、代际(移民三代为参照组)、父母受教育水平、粤语流利程度及班级中本地与外地学生之比的情况下,以外群体朋友数量为预测变量,并分别以积极情感、消极刻板印象为结果变量,进行分层回归分析。由于友谊效应对于本地和外地学生可能存在差异,研究者对广州本地和外地学生分别进行了分析。结果如表 3所示。对于广州本地学生,没有发现显著的友谊效应(积极情感:β = 0.04,p > 0.05; 消极刻板印象:β = 0.01,p > 0.05);然而,对于外地学生,跨群体朋友(即广州本地朋友)的数量可以显著预测外群体情感(β = 0.18,p < 0.01)和消极刻板印象(β = - 0.19,p < 0.01)。也就是说,外地学生拥有的广州朋友越多,其对广州人的感情越积极,消极刻板印象越少。

| 广州学生 | 外地学生 | |||||||||||

| 积极情感 | 消极刻板印象 | 积极情感 | 消极刻板印象 | |||||||||

| △R2 | β | t | △R2 | β | t | △R2 | β | t | △R2 | β | t | |

| 第一层 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | ||||||||

| 性别 | -0.14 | -2.61** | 0.11 | 2.05* | -0.06 | -1.02 | 0.05 | 0.92 | ||||

| 年级 | 0.06 | 1.12 | 0.06 | 1.07 | -0.01 | -0.22 | -0.05 | -0.89 | ||||

| 移民一代 | 0.04 | 0.66 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.43 | ||||

| 移民二代 | 0.01 | 0.15 | -0.06 | -1.04 | -0.01 | -0.05 | 0.08 | 0.44 | ||||

| 父母受教育水平 | -0.11 | -2.16* | -0.01 | -0.20 | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.96 | ||||

| 粤语流利程度 | -0.14 | -2.38* | 0.09 | 1.51 | 0.06 | 1.10 | 0.12 | 2.03* | ||||

| 本地与外地学生比 | 0.09 | 1.58 | 0.05 | 0.95 | -0.05 | -0.85 | 0.07 | 1.22 | ||||

| 第二层 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||||||||

| 友谊数量 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | 0.22 | 0.18 | 2.99** | -0.19 | -3.13** | ||||

由于友谊效应只存在于外地学生当中,针对这一群体,本研究进一步分析了友谊质量对群际态度的影响。在控制了人口统计学变量后,以共享时间和情感支持为预测变量,并分别以外群体积极情感和消极刻板印象为结果变量,进行回归分析。结果如表 4所示,共享时间只对外群体情感有显著的预测作用(β=0.19,p < 0.01);而情感支持对可以显著预测更多的外群体积极情感(β=0.26,p < 0.001)与更少的消极刻板印象(β=-0.22,p < 0.01)。

| 积极情感 | 消极刻板印象 | |||||

| △R2 | β | t | △R2 | β | t | |

| 第一层 | 0.00 | 0.03 | ||||

| 性别 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.37 | ||

| 年级 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | -1.03 | ||

| 移民一代 | 0.09 | 0.50 | -0.01 | -0.05 | ||

| 移民二代 | 0.10 | 0.56 | -0.01 | -0.06 | ||

| 父母受教育水平 | -0.06 | -1.01 | 0.05 | 0.86 | ||

| 粤语流利程度 | -0.00 | -0.01 | 0.14 | 2.29* | ||

| 本地与外地学生比 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.64 | ||

| 第二层 | 0.07 | 0.03 | ||||

| 共享时间 | 0.19 | 3.06** | 0.04 | 0.58 | ||

| 第三层 | 0.13 | 0.07 | ||||

| 情感支持 | 0.26 | 4.15*** | -0.22 | -3.40** | ||

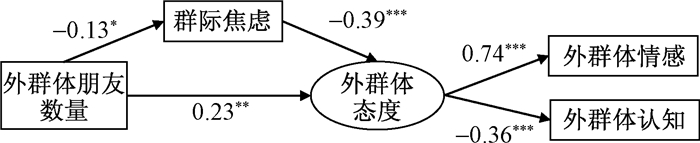

本研究进一步考查了友谊影响外地学生群际态度的作用机制。采用结构方程模型(SEM),用极大似然法对图 1 的假设模型进行估计和检验,结果表明各项拟合指数都良好(χ2 = 11.452,df = 9,p = 0. 246;RMSEA = 0. 030 ; CFI = 0. 958;TLI = 0. 942)。采用Bootstrap对群际焦虑的中介效应进行显著性检验,选定的Bootstrap自行取样量为1000。结果表明,跨群体友谊通过降低群际焦虑对外群体态度有着显著的影响,中介效应量为0.050,且中介效应值的95%置信区间(0.001,0.103)没有包括0,说明所得的中介值具有可信度。跨群体友谊对于外群体态度的直接效应也显著,直接效应量为0.231,其95%的置信区间为(0.009,0.453)。群际焦虑的中介效应量占总效应量的17.86%。

|

| 图 1 群际焦虑在跨群体友谊与群际态度之间的中介作用 |

本研究从群际接触理论(Allport, 1954; Pettigrew, 1998)的视角出发,考查了民办学校中本市常住与外来学生的友谊选择以及群际态度。研究结果表明,跨群体友谊普遍存在,但是本地与外地学生在朋友选择模式上存在一些差异。外地学生在选择朋友时存在一定的本群体偏好(符合相似性原则),也就是说,在控制班级中本地和外地人的比例后,外地学生更倾向于选择同是外来人的同学做朋友。这可能是由于外地学生共同面对在异乡学习生活的各种困难,更容易相互理解和帮助。另外,国外有关移民青少年的研究表明,移民学生在受到不公平对待或歧视时更愿意与内群体成员交流以获取支持,与本群体成员的友谊有助于移民青少年自我同一性的健康发展(Syed & Yuan, 2012; Graham, Munniksma, & Juvonen, 2014)然而,在本地学生的朋友选择中,本研究没有发现本群体偏好。这可能是因为本地学生生活在自己的家乡,安全感较强,因此能够以更加自信和开放的态度与来自不同地区的同学做朋友。

另外,本研究还比较了本群体和跨群体友谊在质量上的差异。与Aboud等人的研究结果一致(Aboud, Mendelson, & Purdy, 2003),本研究中,本群体和跨群体友谊在共享时间和情感支持两个质量维度上不存在显著差异。这表明,无论是本群体还是外群体的朋友,在提供陪伴和情感支持方面的功能是相似的。

4.2 跨群体友谊与群际态度与已有研究结果一致(Pettigrew, 1997; Levin et al., 2003),本研究发现,跨群体友谊数量与更为积极的外群体态度相关联。学生们将对其外群体朋友的积极情感和认知迁移到了整个外群体。值得一提的是,在对本地和外地学生分别进行分析时,这种“友谊效应”只存在于外地学生当中。对这一发现的可能解释是:负面的刻板印象主要是针对少数群体的(外地人),人们对于主流群体(本地人)的态度普遍较为积极。受社会上流行观点的影响,外地学生与本地朋友良好的交往经历比较容易影响对所有本地人的态度。另外,处于高社会地位的群体(本研究中的本地学生)可能更容易刻板化地看待他人(Fiske, 1993),因此对外群体的态度更难发生改变。

关于友谊质量的分析表明,与朋友的共享时间与更为积极的外群体情感相关联;来自外群体朋友的情感支持与更为积极的外群体情感和更少的消极刻板印象相关联。这一发现与Tropp和Pettigrew(2005)元分析的结论一致,即态度的认知维度比情感维度更难改变。与外群体朋友反复的交流和接触有助于将对朋友的积极情感迁移到整个外群体;然而,需要外群体朋友更多的情感投入才能减少个体对外群体的认知偏见。

情绪因素在改善外群体态度的过程中所发挥的作用已受到学者们的广泛关注(李森森等,2010)。正因为如此,本研究考查了群际焦虑的中介作用,并发现跨群体友谊通过减少群际焦虑进而改善外群体态度。Stephan & Stephan(1985)指出,个体在与外群体成员交往时,由于一些负性的期待(如被拒绝、被误解等)容易出现焦虑情绪。然而,与朋友的交往通常是轻松愉快的。与外群体朋友成功的交往经验,使个体在与外群成员交往时的焦虑感降低,进而对外群体的态度有所改善。这一发现与以往关于友谊减少焦虑感的研究结果相一致(La Greca & Lopez, 1998; Matsuzaki, Kojo, & Tanaka, 1993)。

4.3 研究不足本研究虽然取得了一定成果,但是仍然存在以下几点不足。首先,本研究是横断研究,只能揭示变量与变量之间存在某种相关关系,不能揭示因果关系。本研究中,研究者依据群际接触理论,考查了跨群体友谊降低群际焦虑问题,这一探索进一步深化了对于如何促进外群体态度的认识,即跨群体友谊→群际焦虑→外群体态度的发展过程,不过,与之相反的心理过程也可能存在,即那些具有消极外群体态度的个体体验到更多的群际焦虑,因而更难与外群体成员做朋友。未来研究可以采用纵向追踪方法以厘清变量间的因果关系。其次,本研究只关注了初一、初二年级的学生,因为在初中阶段同伴关系尤为重要,学生们也是在这个年龄阶段对本群体的身份认同变得十分敏感(Rutland, Abrams, & Levy, 2007)。然而,未来研究需对不同年龄段儿童加以考查,以便了解群际态度随年龄的发展变化过程。最后,本研究所得结果主要是基于广州的样本,研究所得结果在其他地区(如,北京、上海)的学校中是否同样存在,还需要进一步研究加以验证。

4.4 对实践工作的启示尽管存在上述不足,研究者认为本研究的发现对实践工作的展开具有一定启示。首先,本研究发现,在学校中本地与外地学生间的友谊普遍存在,并且跨群体友谊与更为积极的外群体态度相关联。此结果提示,将本地与外来学生混合分校(分班)可以为外地学生提供更多的与本地同学交往的机会,促进他们融入新居住地的生活。因此,混合分校(分班)很可能比隔离的学校(如,专门的打工子弟学校)更能有效地促进本地与外来学生的社会融合。其次,本研究虽证实了跨群体友谊的积极作用,但同时发现,外地学生在朋友选择时存在一定的本群体偏好(即他们更愿意与同是外地学生的人做朋友)。这一发现提示教育工作者,在安排日常学习活动时,可有意创设条件、增加本地与外来学生相互接触合作的机会(如通过座位的安排、设计学习小组或团队合作任务等),以增加跨群体友谊的形成。第三,本研究的结果说明了情绪情感因素在态度改变中的重要作用(态度的情感维度比认知维度更易改变,群际焦虑是跨群体友谊提升群际态度的中介变量)。这些结果提示,在促进不同群体学生融合的教育中,应着眼于为学生提供积极的与外群成员接触的情感体验,尽量避免说教(直接改变认知)。

5 研究结论(1)在本地与外来学生混合的学校中,跨群体友谊普遍存在。外地学生在选择朋友时,存在一定的本群体偏好;

(2)跨群体友谊与更为积极的外群体态度相关联,且这种“友谊效应”只存在于外地学生中;

(3)在外地学生中,友谊质量的共享时间维度可以显著预测外群体积极情感,友谊质量的情感支持维度可以显著预测外群体积极情感和消极刻板印象;

(4)外地学生的跨群体友谊通过群际焦虑的中介作用对群际态度产生影响。

| Aboud, F., Mendelson, M., & Purdy, K. (2003).Cross-race peer relations and friendship quality. International Journal of Behavioral Development, 27(2), 165-173. |

| Allport, G. (1954). The nature of prejudice. Garden City, N.Y.:Doubleday Anchor. |

| Ashburn-Nardo, L., Knowles, M.L., & Monteith, M.J. (2003).Black Americans' implicit racial associations and their implications for intergroup judgment. Social Cognition, 21, 61-87. |

| Berndt, T.J. (1992). Friendship and friends' influence in adolescence. Current Directions in Psychological Science, 1(5), 156-159. |

| Binder, J., Zagefka, H., Brown, R., Funke, F., Kessler, T., & Mummendey, A. (2009). Does contact reduce prejudice or does prejudice reduce contact? A longitudinal test of the contact hypothesis among majority and minority groups in three European countries. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 843-856. |

| Brechwald, W. A., & Prinstein, M. J. (2011). Beyond homophily:A decade of advances in understanding peer influence processes. Journal of Research on Adolescence,21(1), 166-179. |

| Brown, C., & Bigler, R. (2002). Effects of minority status in the classroom on children's intergroup attitudes. Journal of Experimental Child Psychology, 83, 77-110. |

| Chen, X., & Graham, S. (2015). Cross-ethnic friendships and intergroup attitudes among Asian American adolescents. Child Development, 86(3), 749-764. |

| Davies, K., Tropp, L. R., Aron, A., Pettigrew, T. F., & Wright, S.C. (2011). Cross-group friendships and intergroup attitudes:A meta-analytic review. Personality and Social Psychology Review, 15(4), 332-351. |

| Feddes, A. R., Noack, P., & Rutland, A. (2009). Direct and extended friendship effects on minority and majority children's interethnic attitudes:A longitudinal study. Child Development,80(2), 377-390. |

| Fiske, S.T. (1993). Controlling other people:The impact of power on stereotyping. American Psychologist, 48, 621-628. |

| Furman, W., & Buhrmester, D. (1992). Age and sex differences in perceptions of networks of personal relationships. Child Development, 63(1), 103-115. |

| Graham, S., Munniksma, A., & Juvonen, J. (2014). Psychosocial benefits of cross-ethnic friendships in urban middle schools. Child Development, 85(2), 469-483. |

| Hallinan, M., & Williams, R. (1989). Interracial friendship choices in secondary schools. American Sociological Review, 54, 67-78. |

| Hamm, J., Brown, B., & Heck, D. (2005).Bridging the ethnic divide:Students and school characteristics in African American, Asian-descent, Latino, and White adolescents' cross-ethnic friend nominations. Journal of Research on Adolescence,15, 21-46. |

| Hartup, W. W., & Stevens, N. (1999). Friendships and adaptation across the lifespan. Current directions in psychological science, 8(3), 76-79. |

| Henry, P. J., & Hardin, C. D. (2006). The Contact Hypothesis Revisited Status Bias in the Reduction of Implicit Prejudice in the United States and Lebanon. Psychological Science, 17(10), 862-868. |

| Kao, G., & Joyner, K. (2004). Do race and ethnicity matter among friends? Activities among interracial, interethnic, and intraethnic adolescent friends. Sociological Quarterly, 45, 557-573. |

| La Greca, A., & Lopez, N. (1998). Social anxiety among adolescents:Linkages with peer relations and friendships. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 83-94. |

| Levin, S., van Laar, C., & Sidanius, J. (2003). The effects of in-group and out-group friends on ethnic attitudes in college:A longitudinal study. Group Processes and Intergroup Relations, 6, 76-92. |

| Matsuzaki, M., Kojo, K., & Tanaka, K. (1993).The effects of social support from friends on anxiety and task performance. Journal of Applied Biobehavioral Research, 1, 101-119. |

| McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). Birds of a feather:Homophily in social networks. Annual Review of Sociology, 27, 415-444. |

| Mendes,W. B., Blascovich, J., Lickel, B., & Hunter, S. (2002). Challenge and threat during social interaction with and black men. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 939-952. |

| Moody, J. (2001). Race, school integration, and friendship segragation in America. American Journal of Sociology, 107, 679-716. |

| Mouw, T., &Entwisle, B. (2006).Residential segregation and interracial friendship inschools. American Journal of Sociology, 112(2), 394-441. |

| Paolini, S., Hewstone, M., Cairns, E., & Voci, A. (2004). Effects of direct and indirect cross-group friendships on judgments of Catholics and Protestants in Northern Ireland:The mediating role of an anxiety-reduction mechanism. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(6), 770-786. |

| Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup contact theory. Annual Review of Psychology, 49, 65-85. |

| Pettigrew, T. F. (1997). Generalized intergroup contact effects on prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 173-185. |

| Quillian, L., & Campbell, M. (2003). Beyond Black and White:The present and future of multiracial friendship segregation. American Sociological Review, 68, 540-566. |

| Rothbart, M., & John, O.P. (1985). Social categorization and behavioral episodes:A cognitive analysis of the effects of intergroup contact. Journal of Social Issues, 41, 81-104. |

| Rothbart, M. (1996). Category-exemplar dynamics and stereotype change. International Journal of Intercultural Relations, 20, 305-321. |

| Rudman, L.A., Feinberg, J., & Fairchild, K. (2002). Minority members' implicit attitudes:Automatic ingroup bias as a function of group status. Social Cognition, 20, 294-320. |

| Rutland, A., Abrams, D., & Levy, S. (2007). Introduction:Extending the conversation:Transdisciplinary approaches to social identity and intergroup attitudes in children and adolescents. International Journal of Behavioral Development,31, 417-418. |

| Reis, H. T., & Collins, W. A. (2004). Relationships, human behavior, and psychological science. Current Directions in Psychological Science, 13(6), 233-237. |

| Stephan, W. G., & Stephan, C. W. (1985).Intergroup anxiety. Journal of Social Issue, 41, 157-175. |

| Syed, M., & Juan, M. (2012).Birds of an ethnic feather? Ethnic identity homophily among college-age friends. Journal of Adolescence, 35, 1505-1514. |

| Tropp, L.R., & Pettigrew, T. F. (2005). Differential relationships between intergroup contact and affective and cognitive dimensions of prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(8), 1145-1158. |

| Turner, R. N., West, K., & Christie, Z. (2013).Out-group trust, intergroup anxiety, and out-group attitude as mediators of the effect of imagined intergroup contact on intergroup behavioral tendencies. Journal of Applied Social Psychology, 43(S2), 196-205. |

| Wolsko, C., Park, B., Judd, C.M., & Bachelor, J. (2003). Intergroup contact:Effects on group evaluations and perceived variability. Group Processes and Intergroup Relations, 6, 93-110. |

| 丁芳,吴伟,周鋆,范李敏. (2014). 初中流动儿童的内隐群体偏爱、社会支持及其对学校适应的影响.心理学探新, 34(3), 249-254. |

| 段成荣, 吕利丹, 王宗萍, 郭静. (2013). 我国流动儿童生存和发展:问题与对策——基于 2010 年第六次全国人口普查数据的分析. 南方人口, 28(4), 44-55. |

| 段成荣,杨舸. (2008). 我国流动儿童最新状况——基于2005 年全国1%人口抽样调查数据的分析. 人口学刊,(6), 23-31. |

| 郝振,崔丽娟. (2014). 受歧视知觉对流动儿童社会融入的影响:中介机制及自尊的调节作用. 心理发展与教育,30(2),137-144. |

| 李森森,龙长权,陈庆飞,李红. (2010). 群际接触理论——种改善群际关系的理论. 心理科学进展,18(5), 831-839. |

| 蔺秀云,方晓义,刘杨,兰菁. (2009).流动儿童歧视知觉与心理健康水平的关系及其心理机制.心理学报,41(10), 967-979. |

| 刘林平.(2008). 交往与态度:城市居民眼中的农民工——对广州市民的问卷调查. 中山大学学报(社会科学版),48(2), 183-210. |

| 刘霞,申继亮. (2010).流动儿童歧视知觉及与自尊的关系.心理科学,33(3), 695-697. |

| 王中会,周晓娟,Gening Jin. (2014). 流动儿童城市适应及其社会认同的追踪研究.中国特殊教育,163(1), 53-59. |

| 周皓,荣珊. (2011). 我国流动儿童研究综述.人口与经济, 186 (3),94-103. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32