国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 徐芬, 周晓禹, 马凤玲. 2016.

- XU Fen, ZHOU Xiaoyu, MA Fengling. 2016.

- 初中生的社会比较对认知与情感信任的影响

- Social Comparison's Effects on Cognitive and Affective Trust in Middle School Students

- 心理发展与教育, 32(3): 257-264

- Acta Meteorologica Sinica, 32(3): 257-264.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2016.03.01

-

文章历史

古人云“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”。看见比自己优秀的人就要与他一样优秀,看见不如自己的人要反省自己身上有没有同样的不足。这个过程往往需要通过社会比较来实现。社会比较是一种将自己能力、观点和境况等与他人进行比较的行为(Suls, 1997)。最早由Festinger(1954)提出,此后一直受到心理学家的广泛关注。社会比较在方方面面影响着个体。不少研究指出社会比较对个体的发展有益,通过与他人的比较可以起到获取自我认知信息(如,自我评价信息),维护情感(如,获得感同身受的感觉),以及引发积极行为(如,向榜样学习的行为)的作用(Wills, 1981; Wood, 1989;Locke & Nekich, 2000)。有关社会比较的研究一方面关注的是比较双方的特点,如,比较者的自尊(Aspinwall & Taylor, 1993),被比较者与比较者的相似性(Suls, Martin, & Wheeler, 2002);另一方面关注的是比较双方之间动态的人际关系。Dunn,Ruedy和Schweitzer(2012)指出人际交往中的社会比较会影响信任,具体表现为社会比较会从认知和情感两个维度影响信任方对被信任方的信任水平。

信任作为一切人际关系的基础也一直受到研究者的广泛关注。Dunn等人(2012)认为信任是信任方基于被信任方能力和性格,以及双方间情感联结,而愿意把自身置于容易受到被信任方伤害的处境的一种心理状态。该概念界定中包含信任的两种形式:认知信任(cognitive trust)和情感信任(affective trust)。认知信任是基于被信任方可信特征而产生的信任,主要的可信特征是能力、正直、诚实等人格特征(Mayer, Davis, & Schoorman, 1995; Colquitt, Scott, & LePine, 2007),所以认知信任也被认为是基于对方能力和正直品格的信任。然而,在现实生活中,人际交往除了包括理性认知的成分,还包括情感依赖的成分。情感信任就是基于双方的情感联结而产生的信任,比如二者之间的关心与照顾。Wilson, Davis和Schoorman(2006)的研究发现,个体对他人的情感信任水平越高,就越能感受到对方给予的关心,越有安全感。有研究者总结道“信任是日常生活中情感与理性思考的混合体”(Lewis & Weigert, 1985)。

有关社会比较与信任关系的研究发现,社会比较对信任的认知过程和情感过程的影响不同(Dunn et al., 2012)。从认知的角度讲,如前所述,认知信任是建立在能力和正直品质上的。已有研究显示,社会比较提供的信息会影响个体对他人的能力评价(Mussweiler, 2003),而对能力的感知是认知信任的基础,由此推测,社会比较会影响认知信任。Dunn等人(2012)的研究也的确发现基于能力的社会比较与认知信任存在关系,即不同方向的社会比较对认知信任的影响不同。这里涉及到的社会比较方向有两种:向上比较,即与比自己优秀的人作比较;向下比较,即与不如自己的人作比较。研究发现,向上比较会使得个体对比较对象的尊敬感油然而生(Molleman, Nauta, & Buunk, 2007),从而伴随较高水平的认知信任;而向下比较时,信任方会感知到对方不如自己,由此提升对自我形象的评估而导致对被信任方认知信任水平下降(Dunn et al., 2012)。另一方面,从情感信任的角度讲,研究发现向上比较会引发消极情绪(如,嫉妒),伤害与信任方之间的情感联结,从而伤害情感信任(Moran & Schweitzer, 2008)。Dunn等人(2012)的研究也证实了向上比较会产生消极情绪,并由此损害情感信任。而相比于向上比较,向下比较会带来更多的积极情绪(Visconti, Kochenderfer-Ladd, & Clifford, 2013)。然而Dunn等人的研究并没有发现向下比较对情感信任有影响。

目前,有关社会比较对信任影响的研究仅限于成人研究。然而众多研究发现,社会比较在初中时期十分普遍,涉及初中生学习生活的方方面面,比如容貌,人际关系,学业能力,运动能力等(蔡洋洋,龙文祥,2012)。本研究关注的是能力维度的社会比较,学业成绩作为学习能力的一种体现,在我国的教育背景下相当受重视。学习成绩优异的学生,往往“荣誉满身”。同时,不少前人研究也因为学业成绩比较在课堂环境中普遍存在,而将其作为研究青少年社会比较的主要形式(Meisel & Blumberg, 1990; Summers, Schallert, & Ritter, 2003)。因此,在结合我国现实情况与前人研究的基础上,本研究将社会比较具体限定为对学业成绩的比较。

相关研究已经表明,青少年的社会比较对其认知和情感过程都有影响。March(1987)在研究中提出了“大鱼小池塘效应”(big fish-little pond effect),认为同样能力的学生,在整体学业成就较高的班级中进行向上比较时会产生较低的学业自我评价,在整体学业成就较低的班级中进行向下比较时则会产生较高的学业自我评价。有研究者发现,相比于向上比较,向下比较会带来较高的自尊(Visconti et al., 2013)。另外,社会比较本身会给儿童和青少年带来压力感和忧伤感(Fincham, Hokoda, & Sanders, 1989)。相较于向上比较,向下比较会带来更多愉悦的良好情绪(Visconti et al., 2013)。

不仅如此,青少年时期是友谊发展的关键时期(Brown & Mann, 1990;La Greca & Lopez, 1998)。有研究发现青少年往往愿意与自己的朋友做比较,比如Meisel和Blumberg(1990)调查了九年级的学生,发现几乎一半的学生在进行与学业成就相关的社会比较时,比较对象都是最好的朋友。另外还有研究发现,不同的友谊状态下,社会比较的影响不同。Summers等人(2003)在考察7年级学生有关数学能力的社会比较时发现,相比于普通同学,青少年与亲密好友的比较带来的对比感更加强烈。社会比较在不同友谊状态下的表现不同,说明社会比较与友谊之间存在某种关联,然而有关社会比较对友谊影响的直接研究较少。但有研究显示社会比较会影响同伴关系,即向下比较会给青少年带来较低的孤独感和较高的同伴接纳水平(Visconti et al., 2013)。从友谊和信任的关系来看,信任是青少年友谊的基础(Rotenberg, Boulton, & Fox, 2005; Rotenberg et al., 2010)。青少年研究发现在不同的友谊状态下,朋友间的信任水平不同。比如Kahn和Turiel(1988)发现,相比于普通朋友,亲密朋友之间的信任更加牢固,不容易被破坏。

尽管现有研究已经在友谊情境中,分别探讨了青少年的社会比较特点和信任特点,但并没有研究结合青少年友谊这一重要因素,考察社会比较对信任的影响作用。因此,本研究以社会比较对信任影响的相关成人研究为基础,考察青少年的社会比较是否会对处于不同友谊状态的朋友间的信任产生不同的影响。在本研究中,不同友谊状态通过朋友间的亲密度是否发生变化来界定。也就是说,我们选取初一新生为被试,考虑到他们处在新友谊建立的时期,开学时结交的最亲密朋友在一段时间的相处后,有的亲密度不变,依然是最亲密的好友;有的亲密度发生了变化,不再是最亲密的好友而变成了普通朋友。这就反映出了两种不同的友谊状态,即亲密朋友与普通朋友。具体地说,本研究要考察的研究问题是:第一,对处于不同友谊状态(亲密朋友vs.普通朋友)的初中生来说,社会比较对认知与情感信任的影响是否有差异?第二,考虑到信任在友谊中扮演着重要角色(Mercer, 2011),以及社会比较会影响同伴关系(Visconti et al., 2013),所以进一步分析当朋友从最亲密朋友变为普通朋友时,社会比较是否会通过认知和情感信任对友谊关系的转变产生影响?

2 研究方法 2.1 被试被试来源于杭州两所普通初中的初一新生,一共608人,删除填答有明显规律的4人,有效问卷为604份,其中男生319人,女生285人,平均年龄12.85岁(SD=0.8)。

2.2 研究材料实验材料翻译自Dunn等人(2012)研究中使用的认知信任与情感信任评定量表,评定表共有10个项目,1个项目反向计分。其中认知信任和情感信任各5个评定项目。比如测量情感信任的题目为:“如果我在学校遇到困难了,我会告诉他/她”;测量认知信任的题目为:“如果他/她给我学习或工作上的建议,我会听取”。其中认知信任中有一题原意为:“我会因为此人在我的团队中扮演重要角色而觉得踏实”。由于中国的初中生相对缺乏团队合作的经验,所以我们把题目的表述改成了:“如果需要大家一起来共同完成一项任务,只有他/她扮演特别重要的角色我才会放心”。施测时,将认知与情感信任的题目顺序随机,并备有顺序和倒序两种题目顺序。

每个项目有七个评定等级,从1分(完全不同意)到7分(完全同意)。分数越高,说明信任水平越高。为了方便理解,统计处理时,两种信任分数均为总分除以项目数5,即每个项目的平均得分,范围在1至7分内。在本研究中,认知信任的内部一致性系数α为0.72,情感信任的内部一致性系数α为0.87,没有发现顺序效应。

2.3 研究程序 2.3.1 友谊的测量本研究中的友谊关系变化以朋友间亲密度变化为衡量指标,这种变化通过两个不同时间点的亲密度的差异来反映。首先,在开学初约一个月时,让被试写出一名班级中与他最亲密的、同性好友的姓名,并在三个月后再次给该好友做亲密度排序。由于经过了三个月的相处了解,被试会对开学初所填好友的亲密程度有一个重新的审视,有的依然是最亲密的朋友,有的疏远了。我们请被试填写除这位好友以外,近段时间在班中的其他亲密的同性好友的姓名,不超过四位,并连同之前的好友做一个亲密度的排序:第一行为自己最亲密的好友姓名,第二行为自己较为亲密的好友姓名,以此类推,一共五行。然后记录此时原好友的亲密度(第一行为5,第五行为1)。用第二次的亲密度值减去第一次(默认为5),所得为亲密度变化值。如果为0,表示亲密度不变,依然为最亲密的朋友,即亲密朋友;如果亲密度小于0,则表示二人已经不是最亲密朋友,即普通朋友。具体数值是-1到-4,表示亲密度的降低程度,数值越小表示越疏远。施测时发现,只有一名学生特别标注了已经不再和开学初所写好友保持友谊关系,因此在后期数据处理中剔除了其数据。其余同学都将原好友排进了五位好友中,因此我们认为即使亲密度发生了变化,他们依然保持友谊关系,只是从亲密朋友转变为了普通朋友。

2.3.2 社会比较类型测量本研究考虑到学业成绩比较在中国教育背景下的普遍性和重要性,借鉴前人研究的方法(Summers et al., 2003; Dunn et al., 2012),构建学习成绩比较情境用以反映社会比较的方向。第二次测量亲密度时,所有被试都已经参加完初中第一次期中考试,主试让被试填写基本信息(姓名,性别,班级等),然后告知他们需要了解本人及其开学所填写好友的期中考试情况,请被试根据所了解的情况以及自己的主观感觉在一个7级梯子上画出自己和好友期中考试的班级排名位置,越靠上的梯级表示考试排名越靠前。比较类型的分类是:如果好友位置在被试上方,则归为向上比较;好友位置在被试下方,则归为向下比较;若两人位置相同,则归为平行比较。

最后,让被试评价对好友的认知与情感信任水平。

3 结果分析 3.1 社会比较对认知和情感信任的影响初步统计显示,在604份问卷中,向上比较276人,平行比较82人,向下比较246人。由于本研究仅关注向上比较与向下比较对信任的影响,所以删除掉82名平行比较的被试数据,最终有效被试是522名(M=12.87岁,SD=0.67)。此外,对友谊状态的统计分析发现,三个月后依旧为最亲密好友的被试(即亲密朋友组:亲密度变化为0)共有185人,占总人数的35.4%,其中男生101人,女生84人(M=12.94岁,SD=0.43)。从最亲密朋友转变为普通朋友的被试(即普通朋友组:亲密度变化值为-1到-4的被试),一共为337人,占总人数的64.6%,其中男生178人,女生159人(M=12.80岁,SD=0.91)。

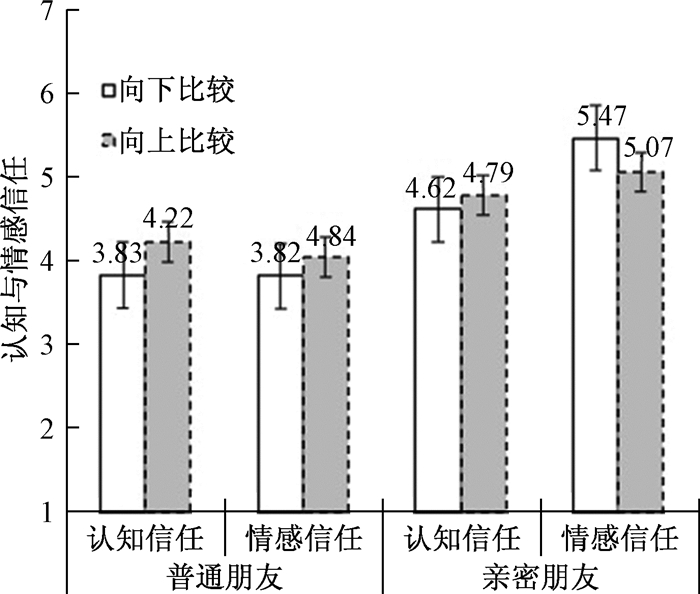

表 1为向上、向下比较时,两组被试认知信任和情感信任的平均数和标准差。对性别差异的初步分析结果发现,在亲密朋友组中,男女生的认知信任水平差异不显著,但女生的情感信任水平显著高于男生,t(183)=-3.56,p<0.001;在普通朋友组中,认知与情感信任性别差异都不显著。由于本研究不考虑性别差异,所以接下来的分析都将控制性别差异。

| 向下比较 | 向上比较 | |

| 亲密朋友(n=185人) | n=80 | n=105 |

| 认知信任 | 4.62(1.12) | 4.79(1.15) |

| 情感信任 | 5.47(1.42) | 5.07(1.28) |

| 普通朋友(n=337人) | n=166 | n=171 |

| 认知信任 | 3.83(1.15) | 4.22(1.02) |

| 情感信任 | 3.82(1.54) | 4.04(1.55) |

为了探讨友谊状态和社会比较对认知、情感信任的影响,我们进行了2(信任类型:认知信任,情感信任)×2(社会比较:向上比较,向下比较)×2(友谊状态:亲密朋友,普通朋友)的重复测量方差分析。其中信任类型为被试内因素,社会比较和友谊状态为被试间因素。被试通过信任评价量表(Dunn et al., 2012)对朋友做出的信任评价得分是因变量。结果发现:信任类型与友谊状态的主效应显著(分别为:F(1,517)=4.81,p=0.03,偏η2=0.009;F(1,517)=83.72,p<0.001,偏η2=0.139),社会比较主效应不显著,F(1,517)=0.99,p=0.32,偏η2=0.002。但三个变量两两之间的交互作用都显著,即信任类型和社会比较、友谊状态的交互作用显著(分别为:F(1,517)=14.89,p< 0.001,偏η2=0.028;F(1,517)=51.90,p< 0.001,偏η2=0.091),社会比较和友谊状态交互作用边缘显著,F(1,517)=3.46,p=0.06,偏η2=0.007。进一步分析也发现了信任类型、社会比较和友谊状态的三阶交互作用显著,F(1,517)=5.02,p=0.03,偏η2=0.010。

为了考察三阶交互作用,我们将友谊状态这一变量拆分,即分别以亲密朋友组与普通朋友组为基础,考察社会比较对认知和情感信任的影响。我们分别在亲密朋友和普通朋友中,以社会比较、信任类型为自变量,以信任评价量表得分为因变量,进行2(社会比较)×2(信任类型)的重复测量方差分析。结果显示(见图 1),在普通朋友组中,社会比较主效应显著F(1,334)=5.04,p=0.03,偏η2=0.015,向上比较的信任水平高于向下比较的信任水平。信任类型主效应不显著,F(1,334)=3.09,p=0.08,偏η2=0.009,信任类型和社会比较的交互作用不显著,F(1,334)=2.02,p=0.16,偏η2=0.006。在亲密朋友组中,信任类型主效应显著,F(1,182)=15.32,p<0.001,偏η2=0.078,情感信任水平显著高于认知信任水平。社会比较主效应不显著,F(1,182)=0.16,p=0.69,偏η2=0.001,但信任类型和社会比较的交互作用显著,F(1,182)=15.60,p<0.001,偏η2=0.079。简单效应分析发现,向下比较的情感信任水平高于向上比较,t(183)=2.03,p=0.04;向下比较的认知信任水平与向上比较没有显著差异,t(183)=-1.06,p=0.29。

|

| 图 1 向上、向下比较时,两种友谊状态下的认知与情感信任分数 |

由此可见,在普通朋友组,认知信任与情感信任水平差异不显著;向上比较的认知与情感信任水平均高于向下比较,即相对于向上比较,向下比较既损害认知信任又损害情感信任;在亲密朋友组,情感信任水平高于认知信任水平;社会比较对认知信任没有影响;向下比较的情感信任水平高于向上比较,即相对于向下比较,向上比较损害情感信任。

3.2 社会比较对亲密度变化的影响:认知与情感信任的中介作用从上述结果中我们发现,社会比较确实会影响认知和情感信任。根据第二次的亲密度评价,普通朋友的亲密度是有不同程度的变化的(亲密度变化值:-1至-4),考虑到信任是友谊关系的基础,并且社会比较会影响同伴关系,那么社会比较是否会通过认知与情感信任对亲密度的变化产生影响呢?为此,我们选取普通朋友组作为对象,考察认知与情感信任在社会比较与亲密度的变化关系中的中介作用。控制性别后,两种社会比较类型与两种信任以及亲密度变化的相关系数如表 2所示。

| 1 | 2 | 3 | |

| 1.社会比较a | — | ||

| 2.认知信任 | 0.15** | — | |

| 3.情感信任 | 0.03 | 0.76** | — |

| 4.亲密度变化 | 0.12** | 0.39** | 0.46** |

| 注:a社会比较为虚拟变量,向下比较=0,向上比较=1;*p<0.05,**p<0.01。 | |||

表 2中的相关结果表明,社会比较与亲密度变化、社会比较与认知信任以及认知信任与亲密度变化之间的相关均显著。由此,我们根据假设,以社会比较为自变量,认知信任得分为中介变量,亲密度的变化值(-1至-4)为因变量,在控制性别后,进行了中介效应分析。

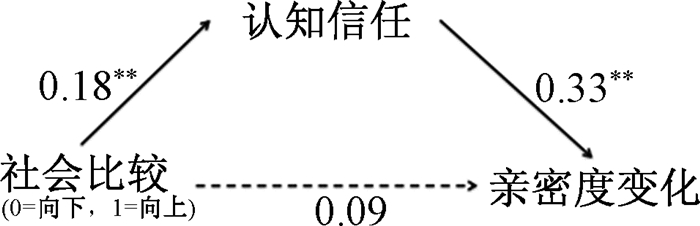

我们检验了认知信任的中介效应,结果见表 3。

| 变量 | 认知信任 | 亲密度变化 | ||

| 标准化系数 | △R2 | 标准化系数 | △R2 | |

| 第一步 | 0.00 | 0.00 | ||

| 性别a | -0.03 | -0.03 | ||

| 第二步 | 0.03** | 0.02** | ||

| 性别a | -0.01 | -0.02 | ||

| 社会比较b | 0.18** | 0.14** | ||

| 第三步 | 0.11** | |||

| 性别a | -0.02 | |||

| 社会比较b | 0.09 | |||

| 认知信任 | 0.33** | |||

| 注:a性别为虚拟变量,男生=0,女生=1;b社会比较为虚拟变量,向下比较=0,向上比较=1;*p<0.05,**p<0.01。 | ||||

从表 3中可以看到,当认知信任放入回归方程后,社会比较对亲密度的影响不再显著,说明认知信任完全中介了社会比较对亲密度变化的作用。认知信任的完全中介模型图及路径系数如图 2所示。在社会比较对亲密度变化的影响过程中,相对于向下比较,向上比较时对朋友的认知信任水平较高,从而更有利于维持友谊的亲密性。

|

| 图 2 认知信任在社会比较与亲密度变化的中介作用 |

从表 2中还可以看出,就情感信任而言,由于社会比较与情感信任没有显著的相关,由此就不存在情感信任在社会比较与亲密度变化之间的中介关系,也就是说社会比较只能通过认知信任影响亲密度变化,不能通过情感信任影响亲密度变化。但情感信任与亲密度变化相关显著,这表明情感信任越高,亲密度的降低程度就越小。

4 讨论 4.1 不同友谊状态下,初中生的社会比较对认知与情感信任的影响本研究发现,在不同友谊状态下,社会比较对认知和情感信任的影响不同。首先,亲密朋友间的认知信任不受社会比较影响;然而相对于向下比较,向上比较会损害情感信任。这说明在亲密朋友中,信任的理性成分,即认知信任已经较为牢固。而相对非理性的成分,即情感信任则较为敏感。虽然认知信任的结果与Dunn等人(2012)的成人研究不一致,但是在Dunn等人的研究中,比较对象只涉及朋友而没有涉及最亲密朋友。然而,认知信任的结果却在一定程度上补充了Kahn等人(1988)的青少年研究结果,即越亲密的朋友之间的信任越难以破坏。这说明亲密好友间难以破坏的信任包含认知成分。另外,本研究的情感信任结果与Dunn等人(2012)的研究一致,也在一定程度上验证了有关青少年研究的结果(Summers et al., 2003),当比较对象与被试越亲密时,社会比较的对比作用越强烈。这说明与亲密他人比较后的强烈对比效应伤害到的是情感信任。这符合Mercer(2011)的观点,即紧密连接的人际关系(如依恋关系,浪漫关系)中的信任破坏会带来强烈的负性情感反应。这也从另一个角度说明了亲密友谊具有一些负性特质,比如冲突,压力(La Greca & Harrison, 2005)和焦虑感(Berndt & Keefe, 1995)。

其次,在普通朋友组,相对于向上比较,向下比较损害认知信任和情感信任。这说明对于普通朋友来说,社会比较对认知、情感信任的影响一致。这与Dunn等人(2012)的研究结果不完全一致。具体为,认知信任的结果与Dunn等人的研究一致,也与我国特有的“近朱者赤”的传统文化观念相符;情感信任的结果与Dunn等人的研究相反,本研究显示向上比较的情感信任水平高于向下比较。可能的解释是,在青少年期,个体对他人的印象形成还不能做到十分精细化(Hill & Palmquist, 1978),可能会以偏概全地去认识对方。青少年对于普通朋友的认识肯定也不如亲密朋友那么充分细致,再加上我国的教育十分强调学习成绩的重要性,所以可能导致他们的认知和情感信任在社会比较中受到了相似的影响,使得青少年对学习好的同学,不论在情感还是认知层面,都较为信任。

最后,需要注意的是,虽然社会比较对亲密朋友间的信任和普通朋友间的信任影响不同,但是分析显示,无论在向上还是向下比较时,个体对亲密朋友的认知和情感信任水平均显著高于普通朋友。

4.2 认知信任在社会比较与亲密度变化关系中的中介作用本研究发现社会比较完全通过认知信任影响朋友之间的亲密度变化。相比于向下比较,向上比较时青少年对朋友的认知信任水平较高,更有利于维持友谊的亲密性。首先该结果揭示了社会比较对青少年友谊的影响,这从侧面补充了前人研究(Chen, Rubin, & Li, 1997; Véronneau, Vitaro, Brendgen, Dishion, & Tremblay, 2010),即学业成绩好的同学往往更能获得亲密的友谊。另外,本研究揭示了社会比较对友谊的影响,是通过认知信任的完全中介起作用的。具体来说,向上比较说明对方在期中考试中的表现比自己优异,在我国的教育背景下,学生对学业成绩十分重视,因此对成绩优异的同学的认知信任水平较高。在提倡“见贤思齐焉”的中国教育背景下,同学们本着“近朱者赤”的精神,在学习上努力向优秀的好友看齐,从而与比自己优秀的朋友保持亲近。相反,向下比较体现了朋友的学习能力较弱,对其认知信任水平就较低,再加上“近墨者黑”等传统文化的影响,同学们往往不愿意与学习不好的同学为伍,从而疏远不如自己的朋友。

本研究没有发现情感信任在其中的中介作用,主要是因为社会比较与情感信任的相关不显著,相比社会比较与认知信任的显著相关以及后续的回归分析,可以看出社会比较对情感信任的作用显然没有对认知信任的作用明显。可能的解释是青少年期是逐渐脱离家庭,走向同伴,建立同伴关系的关键期,为了满足情感需求以及获得归属感,相比于对朋友的理性认识,青少年可能更看重与朋友的情感联结。即使双方由亲密朋友转变为普通朋友,被试与比较对象之间的友谊关系始终存在,相比于普通同学,朋友之间的情感联结更强,因此朋友之间的情感信任相对稳定。因而与认知信任相比,情感信任不易受到社会比较的影响。同时,这也说明了认知和情感是信任的两个不同的维度,在人际交往中扮演着不同的角色。

虽然本研究揭示了社会比较会通过认知信任影响青少年的友谊关系,但是中介模型的解释率只有12%,这说明影响青少年友谊关系的因素有很多,如朋友的性别和学校(Burk, Steglich, & Snijders, 2007),社会文化导向(Gilligan, 1982)和青少年期独有的生理、心理变化(Berndt, 1982)等很多因素,而社会比较只是影响友谊关系的众多因素中的一个。

5 结论本研究旨在探讨不同友谊状态下,社会比较对认知与情感信任的影响,以及两种信任在社会比较与亲密度变化的关系中所起的中介作用。得出如下结论:

(1)在亲密朋友的群体中,情感信任高于认知信任,相对于向下比较,向上比较损害情感信任,社会比较不影响认知信任;在普通朋友的群体中,情感信任与认知信任水平相当,相对于向上比较,向下比较损害认知信任和情感信任。

(2)社会比较只能通过认知信任影响朋友之间的亲密度变化,不能通过情感信任。认知信任在其中起到的是完全中介作用,即相比于向下比较,向上比较时个体对朋友的认知信任水平较高,从而更有利于维持友谊的亲密性。

| Aspinwall, L. G., & Taylor, S. E. (1993). Effects of social comparison direction, threat, and self-esteem on affect, self-evaluation, and expected stress. Journal of Personality and Social Psychology, 64(5), 708-722. |

| Berndt, T. J. (1982). The features and effects of friendship in early adolescence. Child Development, 53(6), 1447-1460. |

| Berndt, T. J., & Keunho, K. (1995). Friends' influence of adolescents' adjustment to school. Child Development, 66(5), 1312-1329. |

| Brown, J. E., & Mann, L. (1990). The relationship between family structure and process variables and adolescent decision making. Journal of Adolescence, 13(1), 25-37. |

| Burk, W. J., Steglich, C. E. G., & Snijders, T. A. B. (2007). Beyond dyadic interdependence:actor-oriented models for co-evolving social networks and individual behaviors. International Journal of Behavioral Development, 31(4), 397-404. |

| Chen, X.Y., Rubin, K. H., & Li, D. (1997). Relation between academic achievement and social adjustment:evidence from Chinese children. Developmental Psychology, 33(3), 518-525. |

| Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, J. A. (2007). Trust, trustworthiness, and trust propensity:a meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance. Journal of Applied Psychology, 92(4), 909-927. |

| Dishion, T. J., Véronneau, M. H., & Myers, M. W. (2010). Cascading peer dynamics underlying the progression from problem behavior to violence in early to late adolescence. Development and Psychopathology, 22(3), 603-619. |

| Dunn, J., Ruedy, N. E., & Schweitzer, M. E. (2012). It hurts both ways:how social comparisons harm affective and cognitive trust. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117(1), 2-14. |

| Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140. |

| Fincham, F. D., Hokoda, A., & Sanders, R. J. (1989). Learned helplessness, test anxiety, and academic achievement:a longitudinal analysis. Child Development, 60(1), 138-145. |

| Gilligan, C. (1982). In a different voice. Cambridge:Harvard University Press, 1-184. |

| Hill, J. P., & Palmquist, W. J. (1978). Social cognition and social relations in early adolescence. International Journal of Behavioral Development, 1(1), 1-36. |

| Kahn, J., Peter, H., & Turiel, E. (1988). Children's conceptions of trust in the context of social expectations. Merrill-Palmer Quarterly, 34(4), 403-419. |

| La Greca, A. M., & Harrison, H. M. (2005). Adolescent peer relations, friendships, and romantic relationships:do they predict social anxiety and depression? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34(1), 49-61. |

| Lewis, J. D., & Weigert, A. (1985). Trust as a social reality. Social Forces, 63(4), 967-985. |

| Locke, K. D., & Nekich, J. C. (2000). Agency and communion in naturalistic social comparison. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(7), 864-874. |

| Marsh, H. W. (1987). The big-fish-little-pond effect on academic self-concept. Journal of Educational Psychology, 79(3), 280-295. |

| Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integration model of organizational trust. Academy of Management. The Academy of Management Review, 20(3), 709-734. |

| McAllister, D. J. (1995). Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24-59. |

| Meisel, C. J., & Blumberg, C. J. (1990). The social comparison choices of elementary and secondary school students:The influence of gender, race, and friendship. Contemporary Educational Psychology, 15(2), 170-182. |

| Mercer, J. (2011). Interpersonal trust during childhood and adolescence. Choice:Current Reviews for Academic Libraries, 48(7), 1386-1386. |

| Molleman, E., Nauta, A., & Buunk, B. P. (2007). Social comparison-based thoughts in groups:their associations with interpersonal trust and learning outcomes. Journal of Applied Social Psychology, 37(6), 1163-1180. |

| Moran, S., & Schweitzer, M. E. (2008). When better is worse:envy and the use of deception. Negotiation and Conflict Management Research, 1(1), 3-29. |

| Mussweiler, T. (2003). Comparison processes in social judgment:mechanisms and consequences. Psychological Review, 110(3), 472-489. |

| Rotenberg, K. J., Boulton, M. J., & Fox, C. L. (2005). Cross-sectional and longitudinal relations among children's trust beliefs, psychological maladjustment and social relationships:are very high as well as very low trusting children at risk? Journal of Abnormal Child Psychology, 33(5), 595-610. |

| Rotenberg, K. J., Addis, N., Betts, L. R., Corrigan, A., Fox, C., Hobson, Z., et al. (2010). The relation between trust beliefs and loneliness during early childhood, middle childhood, and adulthood. Personality & Social Psychology Bulletin, 36(8), 1086-1100. |

| Suls, J. M. (1977). Gossip as social comparison. Journal of Communication (pre-1986), 27(1), 164-168. |

| Suls, J., Martin, R., & Wheeler, L. (2002). Social comparison:why, with whom, and with what effect? Current Directions in Psychological Science, 11(5), 159-163. |

| Summers, J. J., Schallert, D. L., & Ritter, P. M. (2003). The role of social comparison in students' perceptions of ability:An enriched view of academic motivation in middle school students. Contemporary Educational Psychology, 28(4), 510-523. |

| Véronneau, M. H., Vitaro, F., Brendgen, M., Dishion, T. J., & Tremblay, R. E. (2010). Transactional analysis of the reciprocal links between peer experiences and academic achievement from middle childhood to early adolescence. Developmental psychology, 46(4), 773-790. |

| Visconti, K. J., Kochenderfer-Ladd, B., & Clifford, C. A. (2013). Children's attributions for peer victimization:A social comparison approach. Journal of Applied Developmental Psychology, 34(6), 277-287. |

| Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology. Psychological Bulletin, 90(2), 245-271. |

| Wilson, J. M., Straus, S. G., & McEvily, B. (2006). All in due time:the development of trust in computer-mediated and face-to-face teams. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 99(1), 16-33. |

| Wood, J. V. (1989). Theory and research concerning social comparisons of personal attributes. Psychological Bulletin, 106(2), 231-248. |

| 蔡洋洋, 龙文祥. (2012). 初中生的社会比较研究. 卷宗, (9), 26-27. |

2016, Vol. 32

2016, Vol. 32