国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 郝嘉佳, 陈英和. 2015.

- HAO Jiajia, CHEN Yinghe. 2015.

- 小学儿童分享的发展及反馈信息的促进效应

- The Developmental Character of Primary School Children's Sharing and the Effects of Positive Feedbacks

- 心理发展与教育, 31(6): 641-647

- Acta Meteorologica Sinica, 31(6): 641-647.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.06.01

-

文章历史

2. 北京师范大学发展心理研究所, 北京 100875

2. Institute of Developmental Psychology, Beijing Normal University, Beijing 100875

亲社会行为指的是所有符合社会期望,且有利于他人、群体或社会的行为。分享是一种典型的亲社会行为,表现为个体和他人共享某种资源。从群体层面而言,分享精神的提倡和对分享行为的鼓励有助于个体与群体之间的交往,对于社会的整体发展进步具有积极的现实意义;从个体层面而言,分享行为的培养是促进儿童社会化过程的一个重要方面,对于儿童健全人格的发展具有重要意义。

近年来,有研究者将经济学的博弈游戏任务运用到发展心理学领域,以此来测量儿童的分享行为(Gummerum,Hanoch,& Keller,2008;于静,朱莉琪,2010; Ongley & Malti,2014)。在独裁者博弈游戏的经典版本中,每组成员中包含两个彼此匿名的参与者。其中一个游戏者称为提议者或独裁者,决定如何将一定数目的钱分给另一个人(也可以不分)。另一个人是接受者,即只能接受这个提议,没有权力反对。每一组的钱会完全根据提议者的建议来进行分配。由于提议者和接受者是完全匿名的,所以接受者不能在后续的研究中进行回报或者惩罚。因此,研究者认为,提议者在独裁者博弈中的积极提议反映其关心他人利益的偏好,可作为提议者方面亲社会的指标(Colman,2003)。与测量分享行为的传统方法相比,独裁者博弈游戏任务可以更加有效地反映儿童真实生活中的行为表现,而且研究者能较容易地对构成博弈情境的各种重要属性进行操控,提高了分享行为测量的真实性和可比较性。

一般来说,儿童随着年龄的增加会表现出更多对他人的利他关注以及与此相关的亲社会行为(Eisenberg,Fabes,& Spinrad,2006)。以往国外采用独裁者博弈游戏考查小学儿童分享的研究中大多数结论表明儿童分享数量随年龄增长而增加。例如四、五年级的儿童比二年级儿童的分享提议数目更多(Harbaugh & Krause,2000),六年级儿童表现得比三年级儿童更加慷慨(Gummerum et al., 2008),9岁和14岁儿童的分享数量多于7岁儿童(Harbaugh,Krause,& Liday,2003)。国内采用独裁者博弈游戏考查儿童分享的研究很少。朱莉琪,皇甫刚,Keller,牟毅和陈单枝(2008)的研究采用了独裁者博弈游戏和最后通牒博弈游戏两种任务考查小学三、六年级、初中二年级和大学一年级学生的分享情况。在最后通牒博弈游戏中,接受者有权利拒绝分配者的提议。如果同意则按分配者的方案进行,如果拒绝的话,则两个人都什么也得不到。结果发现先完成独裁者博弈游戏的儿童其分享的数量在不同的年级之间是相对稳定的,而在完成最后通牒游戏之后再进行独裁者博弈游戏的儿童中,分享数量随着年级升高呈现出下降的趋势。对此研究者认为可能是由于文化和教育的不同,使得中国儿童和西方儿童在分享方面表现出不同发展趋势。但是以往有研究证实游戏的顺序会影响儿童给出硬币的数量,如果被试先进行最后通牒博弈,之后再进行独裁者博弈,会让被试更多地体验到分配的权利,并会激发其自我服务的一面,使得被试表现更多自私和个体主义(Takezawa,Gummerum,& Keller,2006)。由此可以推论,国内外关于儿童分享发展趋势的研究结果差异也可能是由于实验的任务和程序不同。因此,在本研究中,儿童将完成单一的独裁者博弈游戏,以避免可能出现的启动效应。另外,Engel(2010)的元分析发现,不同群体被试可能在分享的平均数量上没有显著差异,而其中不同分享数量的人数比例分布不同。Ongley和Malti(2014)的研究则发现8岁儿童和12岁儿童在分享数量上有显著差异,在分享和不分享的人数比例上却没有显著区别。这两个研究分别从不同方面说明了同一个问题:在描述分享状况时,分享的平均数量和不同分享数量的人数比例分布是两个必要的指标。而目前研究中有关儿童分享发展研究更多地关注平均数量,对于儿童分享情况分布比例的研究为数甚少(Malti,Gummerum,Ongley,Chaparro,Nola,& Bae,2015)。因此,本研究将从分享的平均数量和不同分享情况分布比例两个角度对儿童的分享情况进行分析,以更好地揭示小学儿童分享的发展特点。

如何促进儿童的分享行为,是发展心理学和教育心理学领域研究者积极探索的问题。近年来,有研究者提出社会信息加工模型揭示了儿童在特定情境中的认知加工过程,有助于我们针对性地干预特定的认知阶段进而培养儿童的亲社会行为(Nelson & Crick,1999;寇彧,马艳,2004)。社会信息加工模型认为儿童基于自我经验,对社会情境中的信息进行一系列加工,如线索编码、线索解释和表征、目标澄清、反应产生或形成、反应决策、行动执行等。从社会信息加工的过程来看,在一个行为发生之前,儿童会考虑可能的行为并对其进行评价,以预测行为可能产生的后果,这往往来源于之前的社会经验。反之,行为完成后,儿童得到的评价反馈又会进入到其社会图式和个人经验系统中,在后续的行为中产生作用(Lemerise,Gregory,& Fredstrom,2005)。因此,我们推论对儿童的分享行为进行积极的反馈,会促进儿童后续分享行为。在一般的生活情境中,儿童的分享行为可能会得到三种不同来源的反馈信息,一是来自分享的同伴;二是来自教师或家长等权威;三是来自儿童自身的内在评价。以往研究较多关注权威评价对于儿童包括分享在内的亲社会行为的强化作用;有研究发现,同伴的亲社会反馈可以增加青少年在公共物品博弈中的亲社会分配(Hoorn,Dijk,Meuwese,Rieffe,& Crone,2014),但是关于同伴互动如何影响小学阶段儿童的分享行为的直接探讨较少;有研究指出,启动儿童与分享利他有关的自我概念会使得儿童表现出更多的分享行为(Dovidio,2006),但是对于自我反馈与儿童亲社会行为的研究也相对很少。对于不同年龄阶段的儿童而言,其心理发展阶段不同,因而对于社会信息的选择、编码的侧重点和方式有所差别(Kupersmidt,Stelter,& Dodge,2011)。一方面,随着年龄增加,儿童越来越多地关注行为的结果,并将其纳入到与此相关的社会图式,进而指导后续行为;另一方面,低年龄阶段的儿童对来自外部的信息更加敏感,自我反思相对较少。且随着年龄增加,儿童能够更多地考虑同伴的情绪和心理状态。因此,反馈在不同年龄阶段儿童社会信息加工过程的作用可能会表现出一定差别,自我、同伴、权威等反馈信息的来源也可能是影响其促进效应的重要因素,而以往研究尚未对此有系统的实证研究。

综上,本研究将以独裁者博弈游戏为载体,考查儿童分享数量和分享类型的发展特点,并基于社会信息加工理论探讨来自不同来源的正向反馈对于小学各阶段儿童后续分享行为的促进。这将为进一步完善儿童亲社会行为发展的社会信息加工理论提供实证支持,且有助于教育者制定促进不同年龄阶段儿童的亲社会的适应性方案。

2 研究方法 2.1 被试采用整群取样的方式,整班选取某北方县城小学二、四、六年级学生,每个年级的学生随机分为四组,其中三个实验组的被试在自然分享条件后分别接受来自权威、同伴、自我的正向反馈信息,继而完成后续任务;控制组被试完成与实验组相同的试次,但是始终不接受任何反馈信息。其中有效被试情况如表 1所示。

| 年级 | 组别 | 年龄( M±SD岁) | n |

| 二年级 | 权威反馈 | 8.1 ±0.5 | 31 |

| 同伴反馈 | 8.0 ±0.4 | 32 | |

| 自我反馈 | 8.1 ±0.5 | 32 | |

| 对照组 | 8.2 ±0.4 | 32 | |

| 总计 | 8.1 ±0.5 | 127 | |

| 四年级 | 权威反馈 | 10.2 ±0.9 | 33 |

| 同伴反馈 | 10.2 ±0.6 | 33 | |

| 自我反馈 | 10.0 ±0.5 | 33 | |

| 对照组 | 10.1 ±0.7 | 32 | |

| 总计 | 10.1 ±0.7 | 131 | |

| 六年级 | 权威反馈 | 12.1 ±0.6 | 32 |

| 同伴反馈 | 12.1 ±0.9 | 32 | |

| 自我反馈 | 12.1 ±0.6 | 32 | |

| 对照组 | 12.2 ±0.9 | 32 | |

| 总计 | 12.1 ±0.8 | 128 |

本研究采用计算机网络游戏的方式呈现独裁者博弈游戏,以此测查儿童的分享行为。这种虚拟网络游戏的设计,既保证了参加者的匿名性,又增加了儿童关于互动过程的真实感。

指导语:欢迎你来参加这个游戏。这是个网络在线游戏,在游戏中,你将会随机和另一位游戏参加者分为一组,你们将会获得由游戏组织者提供的一些游戏币,计算机会随机决定一个分配者,由这个分配者在小组中进行分配。在这个游戏中,参加者都是匿名的,所有的人都不会知道分配双方彼此是谁。每轮游戏后程序都会进行重新分组,每两个人只可能会有一次分在同一组的机会。每次分配的结果由网络系统自动记录,但不会公布,这样每个人都不会知道其他人的分配方式。游戏结束后会根据每次游戏的分配结果总和得出每个人的所得。这些游戏币在游戏结束后可以兑换为各种相应价值的小礼物(为了反映游戏币的现实价值,根据各年级儿童的零用钱及日常偏好确定相应的礼物,分别向儿童进行展示)。

网络游戏过程用E-Prime进行编程,计算机自动记录儿童的分享情况。实验任务中,每轮游戏每组儿童会获得10个游戏币,所有的被试都是充当分配者的角色。

2.3 实验程序研究采用小规模集体测查的方式,在学校的机房进行,每次测查的被试由同年级男、女生各约十人组成。测查时间为计算机课与活动课。研究者向儿童讲解游戏规则及操作方式,并分给每位儿童一个四位数字编号,确保儿童理解游戏规则、掌握操作方式后,由儿童自己输入编号进行游戏。

每个年级的儿童随机分为四组,均匹配男女生人数。其中三个组为实验组,分别完成自我评价反馈、同伴评价反馈和权威评价反馈的任务。对于实验组被试而言,首先完成自然条件下的独裁者博弈游戏。指导语为“现在你和****(与被试编号类似的四位数字虚拟编号)分为一组,你们一共获得10个游戏币,你是分配者,你分给对方多少游戏币?”

然后是反馈环节,同样包含四轮独裁者博弈游戏,在每轮分配结束后,向儿童呈现一个反馈评价界面。其中,反馈评价来自三种不同的信息来源,具体内容分别是:(1)同伴反馈,即以同伴的名义对儿童的行为表示肯定和感谢,在屏幕上呈现“****说:很高兴收到你分享的游戏币,谢谢你!”。(2)权威评价,即以游戏系统的名义对儿童表示肯定,在屏幕上呈现“你做得很好,乐于分享是一种好品质!”(3)自我评价,在屏幕上呈现“你觉得以下哪种说法比较符合你?A.我是一个非常愿意和他人分享的人;B.我是一个比较愿意和他人分享的人;C.我是一个不太愿意和他人分享的人;D.我是一个非常不愿意和他人分享的人。”,让儿童从中选择符合自己的说法。

最后是即时后续分享任务,也就是无反馈的独裁者任务(游戏设置同基线任务)。

为了确定实验试次的增加不影响儿童分享,研究中设置控制组。对于控制组的被试而言,完成与实验组相同的试次,但是始终没有反馈信息。

游戏结束后,请被试填写个人信息,根据被试所得游戏币的数量给予礼物。

3 研究结果 3.1 小学儿童分享的发展特点 3.1.1 小学儿童分享数量的发展趋势首先,分析在自然条件下小学二、四、六年级儿童的分享数量,结果发现,二、四、六年级儿童在反馈前独裁者博弈游戏中的分享数量呈现出上升趋势。以年级为自变量,以儿童在反馈前的分享数量为因变量进行方差分析。结果表明,年级的主效应显著,F(2,383)=3.52,p<0.05,ηp2=0.02。事后检验发现,六年级儿童的分享数量高于二年级儿童且达到统计显著水平 [(4.26±1.38)vs.(3.76±1.64),p<0.05],六年级儿童的分享数量高于四年级儿童且达到统计边缘显著水平[(4.26±1.40)vs.(3.92±1.62),p=0.07],二、四年级儿童的分享数量之间的差异未达到统计显著水平。

3.1.2 小学儿童分享类型的分布趋势其次,分析了小学二、四、六年级儿童中不同分享类型的分布情况,根据儿童的分享数量可以划分为以下四类:不分享(0个)、利己分享(1~4个)、平分(5个)、利他分享(6个及以上),四种分享类型儿童的人数分布比例见表 2。

| 不分享 | 利己分享 | 平分 | 利他分享 | χ 2 | |

| 二年级 | 3.7% | 55.1% | 20.9% | 20.3% | 25.95 ** |

| 四年级 | 7.6% | 39.7% | 38.4% | 14.3% | |

| 六年级 | 5.5% | 33.6% | 48.6% | 12.3% |

以年级为行变量,以分享类型为列变量的卡方分析发现,四种分享类型的分布在三个年级间的差异显著。具体而言,二年级儿童中利己分享所占的比例最大,有半数以上;四年级儿童中进行利己分享和平分的儿童比例相当,各自约占40%;六年级儿童中平分是人数最多的分享类型,所占比例接近50%。这表明随着年级升高,儿童从倾向于以利己分享类型为主逐渐转为以平分为主。对不同年级之间平分类型的儿童所占比例进行的两两比较发现,六年级和四年级儿童中平分的人数比例均显著高于二年级儿童(分别为χ2=8.88,p<0.01;χ2=22.06,p<0.001),四、六年级儿童之间没有显著差异。

3.2 不同来源的反馈对小学儿童分享的促进为了探讨不同来源的反馈对于小学二、四、六年级儿童分享的促进,以反馈为被试内变量,以年级和信息来源为被试间变量,进行分享数量前、后测的重复测量方差分析。结果发现,反馈的主效应显著,F(1,374)=40.62,p<0.05,ηp2=0.09;反馈和信息来源之间交互作用显著,F(3,374)=5.29,p<0.05,ηp2=0.04;年级、反馈、信息来源三者之间的交互作用显著,F(6,374)=2.17,p<0.05,ηp2=0.03。

| 反馈前分享数量( M±SD) | 反馈后分享数量( M±SD) | F | Sig | ||

| 二年级 | 权威反馈 | 3.77±1.53 | 4.46±1.49 | 8.77 | 0.003 |

| 同伴反馈 | 3.80±1.90 | 5.06±1.80 | 29.55 | 0.001 | |

| 自我反馈 | 3.73±1.52 | 4.02±1.70 | 1.48 | 0.225 | |

| 对照组 | 3.73±1.67 | 3.70±1.88 | 0.02 | 0.882 | |

| 四年级 | 权威反馈 | 3.94±1.43 | 4.66±1.32 | 10.09 | 0.002 |

| 同伴反馈 | 3.92±1.98 | 4.48±2.45 | 6.22 | 0.013 | |

| 自我反馈 | 3.90±1.56 | 4.37±1.70 | 4.11 | 0.043 | |

| 对照组 | 3.94±1.45 | 4.00±1.72 | 0.07 | 0.786 | |

| 六年级 | 权威反馈 | 4.25±1.04 | 4.41±0.87 | 0.46 | 0.501 |

| 同伴反馈 | 4.27±1.88 | 4.52±1.76 | 1.17 | 0.286 | |

| 自我反馈 | 4.26±1.16 | 5.01±1.90 | 10.51 | 0.001 | |

| 对照组 | 4.26±1.34 | 4.19±1.64 | 0.12 | 0.731 |

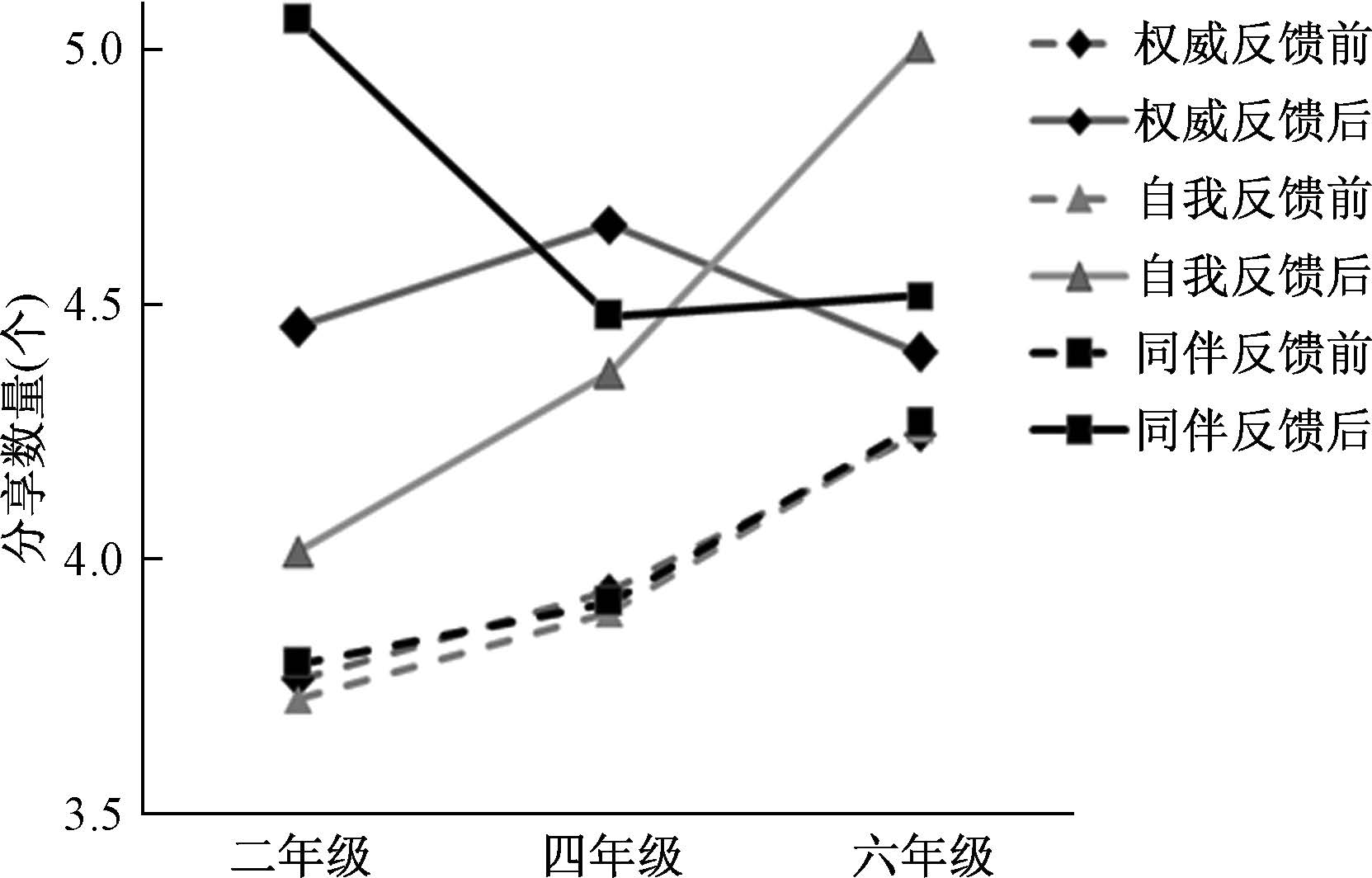

由于本研究的目的在于探讨不同来源的反馈信息对各年级小学儿童的分享数量的促进效应,因此我们对反馈、年级、信息来源在儿童分享数量差异方面的交互作用进行简单简单效应检验。结果如图 1可见,对于二年级儿童而言,同伴反馈和权威反馈会明显提高儿童的分享数量(ps<0.01);对于四年级儿童而言,权威反馈、同伴反馈和自我反馈都会提高儿童的分享数量(ps<0.05);对于六年级儿童而言,自我反馈会明显提高儿童的分享数量(ps<0.05)。另外,二、四、六年级的对照组儿童中在实验前后试次中的分享数量均没有显著差异,这表明实验组儿童在反馈前后的分享数量差异是源于反馈的实验处理,而不是源自实验试次的增加。以上结果表明,正向反馈可以促进儿童的分享行为,且不同来源的反馈分别适用于特定年龄阶段的儿童。对于低年级儿童,来自权威和来自同伴的正向反馈具有促进效应;随着年级的升高,儿童的自我评价更多地影响其亲社会分享行为。

|

| 图 1 各年级儿童的反馈前、后的分享数量 |

本研究采用计算机网络游戏的方式呈现独裁者博弈游戏,以小学二、四、六年级儿童为研究对象,从分享的平均数量和不同分享类型的比例分布两个角度考查了儿童分享行为发展的一般趋势。一方面,对各年级儿童分享数量的平均情况的统计分析表明,儿童分享的平均数量在二年级时就达到30%以上,且随着年级升高而不断增加。这与以往国外研究中发现的儿童分享数量随年龄增长而上升的趋势相一致(Fabes & Eisenberg,1996;Harbaugh & Krause,2000;Gummerum et al., 2008)。另一方面,根据儿童分享数量划分为不分享、利己分享、平分和利他分享四种类别,分析各种类型的儿童在各年龄阶段中所占比例发现,三个年级中不分享儿童所占的比例都很小,随着年级升高,在同年级儿童中分布最广的分享类别由利己分享逐渐转变为平分。两个角度的分析基本得出了一致的结论,即儿童都是倾向于进行分享的,至少在小学阶段,随着年级升高,儿童的分享行为在朝向积极的方向发展。具体到年级阶段,平均数量的差异表现在二、四年级和六年级之间,平分类型所占比例的差异表现在二年级与四、六年级之间。由此,我们可以推断四年级是儿童分享行为发展的一个比较重要的阶段。

小学儿童分享的发展特点也体现在儿童对于不同来源的正向反馈信息的敏感性,这也是教育实践中促进儿童亲社会分享所关注的重要内容。研究结果表明,二、四年级儿童在接受来自权威和同伴的正向反馈后分享数量增加,四、六年级儿童在接受自我正向评价后分享数量增加;而各年级对照组儿童在相应试次的分享数量与在自然条件任务中没有显著差异,即实验组儿童分享数量的增加与实验试次无关。这说明正向反馈信息可以促进小学儿童的亲社会分享,且信息来源会影响反馈对于不同年龄阶段儿童的促进效应。

各年龄阶段儿童适宜信息来源的不同与儿童的社会认知发展相关。基于社会信息加工的相关理论,儿童对于社会情境中信息的加工,依赖于已有的社会图式。从小学低年级起,儿童就会考虑与同伴相关的信息,接受者的特点会影响儿童的亲社会分享(Malti et al., 2015),团体进行的独裁者博弈中同伴在场也会影响儿童的决策(Leman,Keller,Takezawa,& Gummerum,2009);关于儿童亲社会推理的研究发现,儿童从小学阶段开始表现出对他人赞许和促进人际关系的关注。这种赞许取向随着年龄增长而有所减少(Eisenberg,2000)。因此,同伴的积极反馈会增加低年级儿童的分享数量,而对高年级儿童没有明显的影响。

自我反馈方面,有研究发现儿童自我报告的与亲社会有关的自我概念与其亲社会行为之间具有显著相关(Kauten & Barry,2014),对于儿童自我概念方面的反馈可以增加儿童的亲社会行为(Dunsmore,2015)。随着与他人关系,尤其是同伴关系的重要性变得越来越明显,儿童关于自我的表征逐渐变得更加地人际化(Bosacki,2015)。对于低年级儿童而言,自我评价反馈未能促进儿童的后续分享,这可能是由于尽管对自我的分享行为进行了评价,但这种评价尚不能进入儿童的自我表征系统当中;另一种可能是,尽管儿童形成了亲社会相关的自我意象,但是尚不能很快将其转化为实际行为,所以没有显著影响后续分享行为。到小学高年级,儿童才会将人际互动方面的信息纳入到自我表征系统并体现在实际行为中,儿童对于自我分享行为的评价反馈才会促进其分享数量的提高。

根据皮亚杰关于道德发展的经典理论,大约在10岁~11岁,儿童从他律道德阶段发展至自律道德阶段。这一转变时期刚好对应本研究中的四年级儿童,这也可以解释为什么来自权威的正向反馈可以提高二、四年级儿童的分享数量,而自我反馈可以促进六年级儿童的后续分享。

基于本研究结果,传统教育中所重视的权威评价对儿童亲社会行为的促进依然很有价值,尤其是对中低年级儿童。同时,同伴正向反馈和自我正向反馈分别对小学不同年龄阶段儿童亲社会行为发展非常重要。已有研究发现,良好同伴关系与亲社会行为具有正相关,亲社会是影响儿童同伴关系的重要因素(Caputi et al., 2012)。本研究则为同伴交往中亲社会行为积极反馈的重要性提供了直接证据。作为共同参与游戏的同伴,其对于儿童分享行为的积极反馈,可以从情绪和认知两方面为儿童提供直接的强化。因此,在儿童亲社会培养的教育实践中,可以通过引导儿童在接受亲社会行为后给予正向反馈,促进儿童之间良好的同伴互动,帮助儿童建立积极的社会认知脚本,促进其对亲社会行为后果的预期和评价,进而增加群体的亲社会行为。自我正向反馈对于高年级儿童分享的促进则提示我们关注小学中、高年级儿童自我概念的发展,在教育实践中可以创设亲社会情境,为儿童提供实施亲社会行为的机会,并鼓励儿童对于自身亲社会行为进行积极评价,以帮助其形成和完善与此相关的自我概念,进而增加其亲社会行为。

5 结论1. 小学阶段,儿童在独裁者游戏中的分享数量与平分所占的比例均随年级升高而增加,六年级儿童的分享数量显著高于二、四年级儿童,四、六年级儿童中进行平分的人数比例显著多于二年级儿童。

2. 不同来源的正向反馈分别对特定年龄阶段儿童的分享具有促进效应。来自同伴和权威的正向反馈可以提高二、四年级儿童的分享数量;自我评价的正向反馈可以提高四、六年级儿童的分享数量。

| Bosacki, S. L.(2015). Children's theory of mind, self-perceptions, and peer relations:A longitudinal study. Infant and Child Development.24(2), 175-188. |

| Caputi, M., Lecce, S., Pagnin, A., & Banerjee, R.(2012). Longitudinal effects of theory of mind on later peer relations:The role of prosocial behavior.Developmental Psychology,48(1), 257-270. |

| Christoph Engel.(2011). Dictator games:A meta study, Experimental Economics,14(4),583-610. |

| Colman, A.(2003). Cooperation, psychological game theory, and limitations of rationality in social interaction.Behavioral and Brain Sciences,26(2), 139-153. |

| Dunsmore, J. C.(2015). Effects of Person-and Process-focused Feedback on Prosocial Behavior in Middle Childhood.Social Development.24(1), 57-75. |

| Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Spinrad, T. L.(2006). Prosocial development. In W. Damon & R. M. Lerner(Eds.), Handbook of child psychology(Vol. Social, emotional, and personality development. Hopoken:wiley, 646-718. |

| Gummerum, M., Hanoch, Y., & Keller, M.(2008). When child development meets economic game theory:An interdisciplinary approach to investigating social development. Human Development,51(4), 235-261. |

| Harbaugh, W., & Krause, K.(2000).Children's altruism in public good and dictator experiments. Economic Inquiry,38(1), 95-109. |

| Hoorn, J., Dijk, E., Meuwese, R., Rieffe, C., & Crone, E. A.(2014). Peer Influence on Prosocial Behavior in Adolescence. Journal of Research on Adolescence. In press. doi:10.1111/jora. 12173 |

| Kauten, R., & Barry, C. T.(2014). Do you think I'm as kind as I do? The relation of adolescent narcissism with self-and peer-perceptions of prosocial and aggressive behavior. Personality and individual differences,61, 69-73. |

| Kupersmidt, J. B., Stelter, R., & Dodge, K. A.(2011). Development and validation of the social information processing application:a Web-based measure of social information processing patterns in elementary school-age boys. Psychological assessment,23(4), 834-847. |

| Leman, P., Keller, M., Takezawa, M., & Gummerum, M.(2009). Children's and adolescents decisions about sharing money with others. Social Development,18(3), 711-727. |

| Lemerise, E., Gregory, D., & Fredstrom, B.(2005).The influence of provocateurs' emotion displays on the social information processing of children varying in social adjustment and age. Journal of Experimental Child Psychology,90(4), 344-366. |

| Malti, T., Gummerum, M., Keller, M., Chaparro, M. P., & Buchmann, M.(2012). Early sympathy and social acceptance predict the development of sharing in children. PloS one,7(12), 293-297. |

| Malti, T., Gummerum, M., Ongley, S., Chaparro, M., Nola, M., & Bae, N. Y.(2015). "Who is worthy of my generosity?" Recipient characteristics and the development of children's sharing.International Journal of Behavioral Development, in press, doi:0165025414567007. |

| Nelson, D., & Crick, N.(1999). Rose-colored glasses:Examining the social information-processing of prosocial young adolescents. The Journal of Early Adolescence,19(1), 17-38. |

| Ongley, S. F., & Malti, T.(2014). The role of moral emotions in the development of children's sharing behavior. Developmental psychology,50(4), 1148-1159 |

| Takezawa, M., Gummerum, M., & Keller, M.(2006). A stage for the rational tail of the emotional dog:Roles of moral reasoning in group decision making. Journal of Economic Psychology,27(1),117-139. |

| Van Hoorn, J., van Dijk, E., Meuwese, R., Rieffe, C., & Crone, E. A.(2014). Peer Influence on Prosocial Behavior in Adolescence. Journal of Research on Adolescence, in press, doi:10.1111/jora.12173 |

| 寇彧, 马艳.(2004).儿童社会适应的社会信息加工模型及其特殊应用,心理与行为研究,2(1), 388-393. |

| 于静, 朱莉琪.(2010).儿童公平行为的发展——来自博弈实验的证据,心理科学进展,18(7),1182-1188. |

| 朱莉琪, 皇甫刚, M. Keller, 牟毅, 陈单枝.(2008).从博弈游戏看儿童经济决策行为的发展,心理学报,40(4), 402-408. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31