国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 黎志华, 尹霞云. 2015.

- LI Zhihua, YIN Xiayun. 2015.

- 社会支持对大学生希望的影响机制:自尊和自我效能感的中介作用

- How Social Support Influences Hope in College Students: The Mediating Roles of Self-esteem and Self-efficacy

- 心理发展与教育, 31(5): 610-617

- Acta Meteorologica Sinica, 31(5): 610-617.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.05.13

-

文章历史

12. 湖南省农村儿童青少年健康促进研究中心, 长沙 410128;

13. 湖南科技大学教育学院应用心理学系, 湘潭 411201

2. Research Center of Health Promotion of Children and research center, Changsha 410128;

3. Institute of Education, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201

希望是积极心理学的核心概念,也是积极心理学界公认的24种积极人格特质和人格优势力量之一,对人们的适应和发展有着非常重要的意义,当前在心理学界获得广泛认可的是Snyder等的希望理论(Reichard,Avey,Lopez,& Dollwet,2013)。Snyder等(2000,2002)把希望定义为一种个体对目标达成的认知思考过程,在这一思考过程中,个体将设定有意义且明确的目标,并根据先前所设定的目标产生动机与相关的策略,最终促使目标得以成功(Snyder,Shorey,Cheavens,Pulvers,Adams,& Wiklund,2002)。由此,Snyder等(2000,2002)认为希望包括两个维度:(1)路径思维(pathways-thoughts),即为了达到目标,人们需要拟定相对合理的途径来实现它;且当达成目标的某一途径有障碍时,人们能创建替代的途径去达成目标。(2)动力思维(agency-thoughts),即个体运用路径和策略以达成目标的能力的知觉。希望作为人们对未来的积极期望,对大学生的发展有着重要意义。其作用主要表现在如下三个方面:第一,对个体学业成就有积极的影响;第二,对个体消极心理(如抑郁、焦虑等)的缓冲作用(Snyder,2002);第三,对个体积极心理(如生活满意度、幸福感等)的增益作用( Ciarrochi,Heaven,&Davies,2007)。因此,对大学生的希望进行系统的研究有着重要的理论和实际意义,目前关于希望的研究更多的是侧重于希望对个体的积极影响,对希望的影响因素及其作用机制的相关研究仍非常欠缺(韩小琼,严标宾,郑雪,2010)。研究者们认为希望是个体的外部因素和内部因素共同作用的结果(Bernardo,2010),由此,需要在实证研究中考察两者对希望的共同作用机制。

个体的受社会支持程度是考察社会层面对心理影响的一个重要变量,Snyder等(Snyder,Cheavens,& Sympson,1997)探讨了个体希望水平在群体内的发展,发现在群体内有着共同目标,且能相互支持的个体能提升到更高的水平,由此他们认为,社会支持对希望的提升有着重要的意义。多项来自医院临床样本的研究也表明社会支持是患者希望水平的一个重要的预测变量(Crothers,Tomter,& Garske,2006; Gibson,1999; Zhang,Gao,Wang,& Wu,2010)。此外,Horton和Wall and er(2001)对儿童的研究中发现希望和社会支持的两个维度相关都非常的显著。

社会支持是一个多维的结构,从性质上可以分为两类,一类为客观的支持,这类支持是可见的或实际的,包括物质上的直接援助、团体关系的存在和参与等(Kessler,Price,& Wortman,1985);另一类是主观的支持,这类支持是个体体验到的或情感上感受到的支持,指的是个体在社会中受尊重、被支持与理解的情感体验和满意程度(Kessler et al,1985; 辛自强,池丽萍,2001)。前人的研究往往把社会支持作为一个整体考察其对希望的影响。事实上,多项研究表明不同性质的社会支持对个体身心健康的影响也不尽相同(Uchino,Cacioppo,& Kiecolt-Glaser,1996),由此本研究第一个目的是:考察不同性质的社会支持对大学生希望的预测作用是否存在差异。

外在社会因素对个体内在心理的影响,需经过自我概念的中介作用(刘凤娥,黄希庭,2001)。自尊和自我效能感是自我概念两个最重要的成分(Judge,Locke,& Durham,1997),自尊是对自我价值的整体判断,位于自我概念的最顶层,自我效能感是自我能力的判断和信心,也是自我概念的核心指标(Judge & Bono,2001)。两者都在外在的环境刺激与个体的身心反应之间起着重要的中介功能(陈建文,王滔,2007);同时,Snyder(2002)提出假设认为自尊和自我效能感可能是影响个体希望水平的两个最重要的心理变量。就社会支持对个体心理影响的机制而言,社会支持既可能直接对个体的内在心理发生影响,也可能通过影响个体某些内在的心理因素进而影响到该心理品质(Uchino et al,1996)。由此,我们认为社会支持还可能通过影响自尊和自我效能感进而影响个体的希望水平。

虽然自尊理论模型没有明确的阐述其与目标的关系,但自尊实际上和个体目标定向密切相关(Hewitt,2002),当个体的自尊水平较低的时候,往往表现为缺乏目标,或者自暴自弃的行为,而高自尊水平的个体则往往有着清晰和明确的目标(Dumont & Provost,1999)。研究表明社会支持对大学生的自尊水平有着显著的正向预测效应,当大学生获得更多的社会支持,其自尊水平也会更高(严标宾,郑雪,2006)。同时,当个体的自尊水平较高的时候,所追求的生活目标也会较高(Crocker & Park,2004),并能通过目标引导个体进行希望思考,以达成预定目的(Snyder,Lopez,Shorey,R and ,& Feldman,2003)。Heaven和Ciarrochi(2008)对高中生做了为期4年的追踪研究,发现两者有着类似的变化轨迹;Yarcheski和Mahon(2014)对青少年希望的预测因素进行了元分析,发现有良好社会支持且自尊水平更高的青少年希望水平会更高,但是该研究并没有进一步厘清三者之间的关系。据此,我们可以进一步假设:社会支持对希望的影响可能受到个体自尊水平的作用。

自我效能感也是一个与目标相关的重要变量,指人们对自己实现特定领域行为目标所需能力的信心或信念(Bandura, 1982)。自我效能感更多的是基于特定情境下某一具体目标的思考(Bandura, 1982),希望理论也认为希望是基于目标的思考和感知,但希望所涉及的目标则是持久,跨情境的,以目标为导向的思维(Snyder,2002)。Bandura(1995)认为他人积极的鼓励和劝说能有效的提高自我效能感,相关研究也发现社会支持越好的大学生,自我效能感越高(宋灵青,刘儒德,李玉环,高振华,李文君,2010)。同时,研究表明自我效能感对希望有着显著的正向预测作用(Phan,2013; Snyder,2002),因为个体的自我效能感的水平越高,将有更为清晰的目标,并且能更有效地达成他的目标,由此,他的希望水平也会越高。反之,如果个体的自我效能感越低,那么在实现其目标的过程中,将目标不清晰,缺乏动力,由此导致个体的较低的希望水平(Snyder,2002)。相关研究对中学生的希望和自我效能感进行了持续2年的追踪研究,发现希望和自我效能有着非常相似的发展轨迹(Phan,2013)。由此,自我效能感可能是社会支持对希望预测关系中的另一个重要中介变量。

自尊和自我效能感都是自我概念的核心成分,两者既相互关联又彼此区分,但被认为是两个独立的潜在结构和心理变量(陈建文,王滔,2007;Judge & Bono,2001);同时,多项实证研究证明自尊和自我效能感都能显著的预测个体的希望水平。但是以往的研究只是单独考察它们之中某个因素对希望的影响,由此,本研究的第二个目的是:同时考察自尊和自我效能感在社会支持对大学生希望预测中的中介作用,并进一步对它们的特定中介效应进行比较。

综上,个体的希望水平既受到社会支持这一外部因素的显著影响,同时也受到了自尊和自我效能感等内部因素的作用。但是以往的研究很少同时考察外部因素和内部因素的共同作用机制,也没有分析和比较各重要因素对希望的独特作用。据此,本研究的目的如下:

(1)在前人研究的基础上进一步考察社会支持各维度分别对希望的预测效应。

(2)检验自尊和自我效能感在社会支持对希望的预测作用中的中介作用,并对两个变量特定的中介效应进行比较。

2 研究方法 2.1 被试在湖南省长沙市抽取4所不同层次的高校(部属重点高校一所、省属重点高校一所、地方普通大学两所),然后在4所高校以班为单位整群抽取被试,共发放问卷780份,其中收回有效问卷756份,有效回收率达到96.92%。样本的年龄阶段为17~24岁,平均年龄为19.69±1.12岁。其中男生样本为369人,女生样本为387人;独生子女391人,非独生子女365人;大学一、二、三、四年级各195人、207人、202人、152人;文科、理科、工科各239人、286人、231人。

2.2 研究工具 2.2.1 希望特质问卷采用Snyder修订的成人希望特质问卷(Adult Dispositional Hope Scale,ADHS)测量大学生的希望水平。本研究选取了ADHS的中文修订版进行施测(Sun,Ng,& Wang,2012),该量表共12个条目,其中有4个条目测量路径思维,4个条目测量动力思维,另外的4个条目属于干扰项。各条目均为1~8级评分(1=绝对不符合,8=完全符合),8个条目相加的总分即为总的希望水平,得分越高表示希望水平越高(Snyder,2002; Sun et al,2012)。该量表目前被研究者们广泛的使用,大量的研究证明该量表具有良好的效度和信度(刘孟超,黄希庭,2013),在本研究中该问卷的Cronbach’s α系数为0.841。

2.2.2 社会支持评定量表采用肖水源1994 年编制的社会支持评定量表(Social Support Rating Scale,SSRS)(汪向东,王希林,马弘,1999)。该量表共有10 个条目,包括客观支持、主观支持和对社会支持的利用度三个维度,该量表记分的方法为:第1~4条,8~10条,每条只选择一项,选择1、2、3、4项分别计1、2、3、4分;第5条分A、B、C、D四项计总分,每项从无到全力支持分别计1~4分;第6、7条如实回答,“无任何来源”则计0分,回答“下列来源者”,有几个来源就计几分。问卷得分越高,社会支持程度越高。从已有的研究结果来看,社会支持问卷的测定结果与身心健康结果具有中等程度的相关性,即该量表具有较好的预测效度(汪向东等,1999)。为使量表中的问题更适合大学生的实际情况,本研究对原有的量表稍作改动,如把“同事”改为“同学”,并删除第五题中“儿女”一项。本研究中问卷的Cronbach’s α系数为0.832。

2.2.3 自尊量表采用Rosenberg 编制的自尊量表(Self-Esteem Scale,SES),该量表由10个条目组成。设计中充分考虑了测定的方便,被试直接报告这些描述是否符合他们自己。各条目均为1~4级评分(1=完全不符合,4=完全符合),分值越高,自尊程度越高。研究表明该量表具有较高的信度和效度(Fleming & Courtney,1984),本研究中问卷的Cronbach’s α系数为0.856。

2.2.4 一般自我效能感问卷采用Schwarzer等人编制的一般自我效能感问卷(General Self-Efficacy Scale,GSES),GSES共10个条目,涉及个体遇到挫折或困难时的自信心。GSES各条目均为1~4级评分(1=完全不正确,4=完全正确),总分越高,则具有越高的自我效能感。根据Schwarzer报告,在不同文化(国家)的多次测定中,GSES的内部一致性系数在0.75和0.91之间,一直有良好的信度和效度(Schwarzer & Born,1997);中文版亦有良好的信度和效度(王才康,胡中锋,刘勇,2001),在本研究中问卷Cronbach’s α系数为0.856。

2.3 施测程序由经过培训的研究生主持每次施测,统一指导语,以班级为单位由主试向被试统一发放问卷,要求被试按照指导语逐项回答问卷上的所有问题,测试在20分钟内完成,问卷和量表当场回收。为了避免被试的掩饰心理,施测问卷之时向被试强调问卷调查的目的是为了科学研究。

2.4 统计过程问卷所获得的数据采用SPSS21.0统计软件包和Mplus6.0进行处理,采用SPSS21.0进行描述统计、相关分析以及多元回归分析。采用Mplus6.0进行中介效应检验以及特定中介效应的差异检验。

3 结果与分析 3.1 共同方法偏差检验研究数据均采用问卷法收集可能导致共同方法偏差的问题。因此,本研究所采用的测量工具均为成熟的问卷,具有较高的信度和效度,并采用匿名的方法进行调查(周浩,龙立荣,2004)。在此基础上进一步进行Harman单因素检验将希望、社会支持、自尊以及自我效能感等4个变量的所有项目做因子分析,提取一个因子,结果发现第一个因子变量解释率为 14.41%,远小于40%,所以不存在共同方法偏差问题(Podsakoff,MacKenzie,Lee,& Podsakoff,2003)。

3.2 描述性统计及相关分析各变量的均值、标准差和相关系数如表 1所示,从表 1可见,希望、自尊、自我效能感、社会支持等变量之间的相关都达到了非常显著的水平(ps<0.01),其中自尊和希望的相关达到0.49,自我效能感和希望的相关达到0.64,这和以前的研究结果基本相当(Ciarrochi et al,2007; Phan,2013; Yarcheski & Mahon,2014)。

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 1.希望 | 1 | |||

| 2.自尊 | 0.49** | 1 | ||

| 3.自我效能感 | 0.64** | 0.43** | 1 | |

| 4.社会支持 | 0.28** | 0.33** | 0.27** | 1 |

| M | 43.93 | 30.95 | 27.13 | 38.38 |

| SD | 6.59 | 4.60 | 4.43 | 6.96 |

| 注:*代表p<0.05,**代表 p<0.01,下同。 | ||||

为了考察社会支持各个维度与希望的关系,分别以希望总分、路径因子、动力因子作为因变量,社会支持的3个维度作为自变量进行多元回归分析,结果见表 2。表 2可见,对希望及其两个因子起主要预测作用的是社会支持的主观支持维度,各标准回归系数都达到非常显著的水平(ps<0.01)可解释希望得分变异的8.5%,路径因子得分的4.9%,动力因子得分的8.6%。

| 希望 | 路径因子 | 动力因子 | |

| 客观支持 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |

| 主观支持 | 0.26** | 0.18** | 0.28** |

| 支持利用度 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |

| R | 0.29 | 0.22 | 0.29 |

| R2 | 0.085 | 0.049 | 0.086 |

上面的分析中发现社会支持各维度对希望起显著预测作用的只有主观社会支持这一维度,由此,以下的中介效应模型中我们只用主观社会支持维度来预测大学生的希望水平,在此基础上进一步探讨主观社会支持对希望影响的内部机制如何,结合对希望有着显著影响的两个重要变量自尊和自我效能感联合考察这几个变量对希望影响的路径关系。

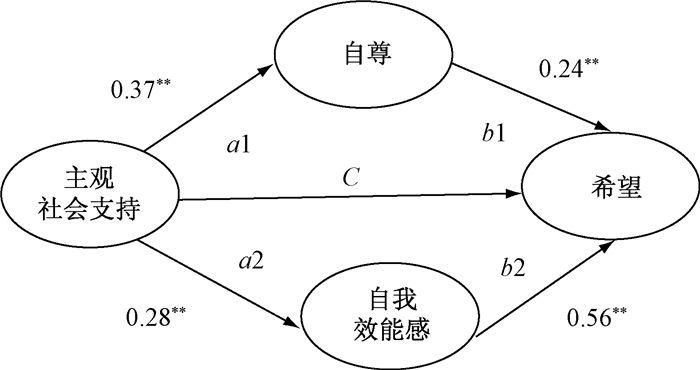

3.4.1 假设模型的拟合指标采用Mplus6.0统计软件分别对假设的模型进行拟合,假设模型1为主观社会支持、自尊以及自我效能感共同预测希望,没有设置中介变量。假设模型2(图 1)为主观社会支持预测希望,自尊和自我效能感两个变量作为中介变量,两个模型对数据的拟合指标见表 3。从表 3可见,模型1的拟合效果不太理想,而模型2的各种拟合指标都达到相对理想的水平,由此,我们认为模型2更加符合真实的情况。

| χ2 | df | χ2/df | CFI | TLI | RMSEA | AIC | BIC | |

| 模型1 | 614.03 | 205 | 3.00 | 0.84 | 0.82 | 0.078 | 13441.24 | 13698.54 |

| 模型2 | 573.66 | 205 | 2.78 | 0.96 | 0.94 | 0.064 | 13400.87 | 13658.87 |

| 注:本研究选取常用的拟合指标评价模型拟合:CFI(comparative fit index)、TLI(Tucker-Lewis)、RMSEA(Root Mean Square Error of a Approximation)以及信息指数AIC(Akaike’s information criterion)。CFI和TLI的建议参考值为大于0.9,其值越大越好;RMSEA的建议参考值为小于0.08,越小越好(McDonald & Ho,2002)。AIC可用于评价多个嵌套和非嵌套竞争模型的优劣,其值越小越好。模型之间的AIC差值在10以上时,说明模型之间有实质性的差异(Banduranham & Anderson,2004)。 | ||||||||

本研究拟采用Bootstrap法对假设模型2(图 1)的中介效应进行检验,模拟研究发现,与其它的中介效应检验方法相比,Bootstrap具有较高的统计效力,因此,Bootstrap法是目前最理想的中介效应检验方法(Preacher & Hayes,2008; 王孟成,2014)。

|

| 图 1 自尊、自我效能感在主观社会支持对希望预测的中介作用路径图 注:模型中的数值均为标准化路径系数 |

由图 1可见,模型中的所有路径系数都达到了非常显著的水平(ps<0.01)。Mplus6.0还给出了中介效应模型的特定间接效应的估计值见表 4。

| 效应 | 估计值 | 标准误 | p |

| 主观社会支持→希望(c’) | 0.28 | 0.051 | <0.01 |

| 主观社会支持→自尊→希望(a1b1) | 0.08 | 0.031 | <0.01 |

| 主观社会支持→自我效能感→希望(a2b2) | 0.16 | 0.046 | <0.01 |

根据路径分析效应分解的原理,主观社会支持到希望的总效应等于直接效应加间接效应,主观社会支持对希望的直接效应即主观社会支持对希望的路径系数为0.28,总的间接效应等于两个特定间接效应之和0.24。间接效应占总效应的比例为0.24/(0.24+0.28)=0.46,即主观社会支持作用于大学生希望的效应有46%是通过自尊和自我效能感这两个变量所起的作用。同时,我们还可以看到,两个中介变量在自变量和因变量之间所起的作用并不一样,对两个变量作为中介变量的间接效应估计值进行Wald chi-square test(Muthén & Muthén,2010)检验发现通过自我效能感的间接效应估计值显著的高于自尊的间接效应估计值(ps<0.01)。

4 讨论 4.1 主观社会支持对大学生希望水平的直接作用虽然已有多项研究结果表明社会支持对希望有显著的正向预测作用(Gibson,1999; Crothers et al,2006; Zhang et al,2010),但是不同性质的社会支持分别对希望的预测作用如何仍缺乏相关的研究。对于客观支持和主观支持的重要性,不同的学者有不同的看法,多数学者认为感受到的支持比客观支持更有意义(Singh-Manoux,Marmot,& Adler,2005)。本研究结果发现社会支持的主观支持维度对大学生希望及其两个因子的回归系数都非常显著,而其它两个维度对大学生希望的回归系数都不显著。说明社会支持各个维度中,是主观支持影响着个体的希望水平。主观社会支持作为个体对其人际关系密切程度及质量的一种认知,是个体适应的重要影响因素也是一种重要的资源(Sarason,Pierce,Bannerman,& Sarason,1993)。由于个体认知和环境等因素的影响,不同个体对这种资源的利用是不尽相同的,社会支持在个体适应和发展中发挥的作用也就会有所不同(Sarason,Sarason,& Shearin,1986)。这个结果也更符合希望的理论假设(Snyder,2002),因为希望更多的是个体面向目标的一种认知,所以,当个体在精神和情感上感到自己受到尊重、理解和支持时,他会有更强的动力去追求他已有的目标,使个体希望的动力思维得以提升。同时,因为感受到到自己的被理解和被支持,即使在追求目标的过程中受到阻碍,他也能更好地寻求解决的方案,由此促进个体希望的路径思维。Bernardo(2010)认为,Snyder的希望理论最大的不足是只考虑了个体内在的差异以及假定个体对目标的追求只是某单个个体的事情,所以,他认为希望理论模型还应该考虑社会因素的影响。而本研究表明:社会因素的影响可能还受到个体主观认知过程的作用。总之,这种被感知到的现实即是心理的现实,而正是这种心理的现实作为实际的变量影响人的行为与发展(Kessler et al., 1985)。本研究给我们的教育工作一些启示,那就是外界的支持只有被个体感受和认同后才能对个体产生积极影响。

4.2 自尊和自我效能的中介作用研究结果表明社会支持作用于大学生希望的效应有46%是通过自尊和自我效能感这两个变量所起的作用。由此,我们可以更好的理解社会支持和希望的关系:主观社会支持不仅直接对大学生的希望水平有着直接的正向预测作用,且能通过影响个体的自尊水平和自我效能感这两个中介变量间接影响到个体的希望水平。这进一步说明了社会支持和希望之间的关系及其内在心理机制,扩展了前人研究成果。

正如本研究所揭示的:受到良好社会支持的个体(父母的关心、老师的表扬、同学的支持等),能体会到更高的自尊水平,高自尊的个体往往有更积极的自我评价,也更加自信和乐观(Baumeister,Campbell,Krueger,& Vohs,2003),由此,能促使他们积极地思考诸多行动的可能性的过程,从而拓展个体的注意、认知、行动的范围。同时,也会驱使个体对情境作出注意和努力,并激发个体探索的认知行动趋势,不断获取有利于目标实现的知识和经验(Fredrickson,2001)。因此,他们有更强的追求目标的动力和实现目标的路径能力,也获得了更高的希望水平。

同时,研究发现自我效能感也是社会支持对希望预测关系的一个重要的中介变量,有着良好社会支持的个体在完成任务的过程中感受到更多的支持和鼓励,也更相信自己有能力去完成目标(陆昌勤,凌文辁,方俐洛,2004),促进自我效能感的提升。一方面自我效能感高的个体对自己更有信心,这种信心使个体获得更多的积极体验,并体验更多的积极情绪,从而提升对未来长期目标的总体评价并促进个体动力思维的发展;另一方面,自我效能感的提升使得个体更容易获得成功,并增强个体对环境的自主感和控制感(冯冬冬,陆昌勤,萧爱铃,2008)。所以,自我效能感高的个体能拟定相对合理的途径去实现目标,且当达成目标的某一途径有障碍时,能寻找替代的途径去达成目标,由此,最终促进路径思维的发展。

研究还发现自尊和自我效能感这两个中介变量在社会支持对希望的预测关系中所起的中介效应有显著的差异,对两个变量作为中介变量的间接效应估计值进行差异检验发现通过自我效能感的间接效应估计值显著的高于自尊的间接效应估计值,即自我效能感比自尊有着更为显著的中介效应。因为自我效能感和希望一样都是和目标直接相关联的认知品质,自我效能感是对自己是否有能力达成某一具体的目标,或者某一行为是否产生预期的结果进行评估,如果评估的结果是肯定的,他将有更多的努力去达成这个目标(Bandura, 1982),这有点类似于希望理论模型中的动力思维因子。由此,自我效能感和希望有着更为密切的关系,且对希望有更为直接和显著的影响。而自尊则是对自我综合价值的总体评估,并通过对自我的评估从而间接影响到个体的目标定向(Hewitt,1998)。所以,自尊虽然也对希望有显著的效应,但是其影响没有自我效能感显著。

总的来说,就理论价值而言,本研究揭示了社会支持对大学生希望的影响机制,及其自尊和自我效能的中介作用机制及其差异。这既是对Snyder希望理论的一个有效补充,也使我们能更系统地了解希望的影响因素及其相关心理机制。同时,本研究也给我们教育工作者一些启示:那就是提升大学生的希望水平既要重视对他们情感上、心理上的支持;也要着力培养他们更高的自我效能感和自尊水平,因而也具有重要的现实意义。

5 结论(1)社会支持的主观支持维度对大学生的希望有着显著的正向预测作用,客观支持和支持利用度两个维度对希望的预测作用不显著。

(2)自尊和自我效能感在主观社会支持对希望的预测关系中有非常显著的中介作用,而自我效能感的中介效应更显著。

| Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147. |

| Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press. |

| Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles?. Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1-44. |

| Bernardo, A.B. I.(2010). Extending hope theory: Internal and external locus of trait hope. Personality and Individual Differences, 49(8), 944-949. |

| Burnham, K. P., & Anderson,D. R.(2004). Multimodel inference understanding AIC and BIC in model selection. Sociological Methods & Research, 33(2), 261-304. |

| Ciarrochi, J., Heaven, P. C., & Davies, F. (2007). The impact of hope, self-esteem, and attributional style on adolescents' school grades and emotional well-being: A longitudinal study. Journal of Research in Personality, 41(6), 1161-1178. |

| Crocker, J., & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem. Psychological Bulletin, 130(3), 392-414. |

| Crothers, M. K., Tomter, H. D., & Garske, J. P. (2006). The relationships between satisfaction with social support, affect balance, and hope in cancer patients. Journal of Psychosocial Oncology, 23(4), 103-118. |

| Dumont, M., & Provost, M. A. (1999). Resilience in adolescents: Protective role of social support, coping strategies, self-esteem, and social activities on experience of stress and depression. Journal of Youth and Adolescence, 28(3), 343-363. |

| Fleming, J. S., & Courtney, B. E. (1984). The dimensionality of self-esteem: II. Hierarchical facet model for revised measurement scales. Journal of Personality and Social Psychology, 46(2), 404-416. |

| Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218-232. |

| Gibson, P. R. (1999). Hope in multiple chemical sensitivity: social support and attitude towards healthcare delivery as predictors of hope. Journal of Clinical Nursing, 8(3), 275-283. |

| Heaven, P., & Ciarrochi, J. (2008). Parental styles, gender and the development of hope and self-esteem. European Journal of Personality, 22(8), 707-724. |

| Hewitt, J. P. (1998). The myth of self-esteem: Finding happiness and solving problems in America. New York: St. Mar-tin's Press. |

| Hewitt, J. P. (2002). The social construction of self-esteem. In CR Snyder & SJ Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 135-147). Oxford University Press. |

| Horton, T. V., & Wallander, J. L. (2001). Hope and social support as resilience factors against psychological distress of mothers who care for children with chronic physical conditions. Rehabilitation Psychology, 46(4), 382-399. |

| Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits—self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability—with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86(1), 80-92. |

| Judge, T. A., Locke, E. A., & Durham, C. C. (1997). The dispositional causes of job satisfaction: A core evaluations approach. Research in Organizational Behavior, 19(1),151-188. |

| Kessler, R. C., Price, R. H., & Wortman, C. B. (1985). Social factors in psychopathology: Stress, social support, and coping processes. Annual review of psychology, 36(1), 531-572. |

| McDonald, R. P., & Ho, M.H. R.(2002).Principles and practice in reporting structural equation analyses. Psychological methods, 7(1), 64-82. |

| Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2010). Mplus User's Guide. Sixth Edition. Los Angeles, CA. |

| Phan, H. P. (2013). Examination of self-efficacy and hope: A developmental approach using latent growth modeling. The Journal of Educational Research, 106(2), 93-104. |

| Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879-891. |

| Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. |

| Reichard, R. J., Avey, J. B., Lopez, S., & Dollwet, M. (2013). Having the will and finding the way: A review and meta-analysis of hope at work. The Journal of Positive Psychology, 8(4), 292-304. |

| Sarason, B. R., Pierce, G. R., Bannerman, A., & Sarason, I.G.(1993). Investigating the Antecedents of Perceived Social Support: Parents View of and Bavavion Toward Their Children. Jornal of Personality and Social Psychology, 65(5), 1071-1085. |

| Sarason, I.G., Sarason, B. R., & Shearin, E.N. (1986).Social Support an an Individual Difference Variable: Its Stability, Oringins and Relational Aspects. Journal of Personality and Social Psychology, 50(4), 845-855. |

| Schwarzer, R., & Born, A. (1997). Optimistic self-beliefs: Assessment of general perceived self-efficacy in thirteen cultures. World Psychology, 3(2), 177-190. |

| Singh-Manoux, A., Marmot, M. G., & Adler, N. E. (2005). Does subjective social status predict health and change in health status better than objective status ?. Psychosomatic Medicine, 67(6), 855-861. |

| Snyder, C. R. (2000). The past and possible futures of hope. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 11-28. |

| Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249-275. |

| Snyder, C. R., Cheavens, J., & Sympson, S. C. (1997). Hope: An individual motive for social commerce. Group Dynamics: theory, research, and practice, 1(2), 107-123. |

| Snyder, C. R., Lopez, S. J., Shorey, H. S., Rand, K. L., & Feldman, D. B. (2003). Hope theory, measurements, and applications to school psychology. School Psychology Quarterly, 18(2), 122-137. |

| Snyder, C. R., Shorey, H. S., Cheavens, J., Pulvers, K. M., Adams, V. H. I. I. I., & Wiklund, C. (2002). Hope and academic success in college.Journal of Educational Psychology, 94(4), 820-826. |

| Sun, Q., Ng, K. M., & Wang, C. A. (2012).validation study on a new Chinese Version of the Dispositional Hope Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 45(2), 133-148. |

| Uchino, B. N., Cacioppo, J. T., & Kiecolt-Glaser, J. K. (1996). The relationship between social support and physiological processes: a review with emphasis on underlying mechanisms and implications for health. Psychological Bulletin, 119(3), 488-531. |

| Yarcheski, A.,& Mahon, N.E. (2014).Meta-Analyses of Predictors of Hope in Adolescents.Western Journal of Nursing Research, 23(9),105-113. |

| Zhang, J., Gao, W., Wang, P., & Wu, Z. H. (2010). Relationships among hope, coping style and social support for breast cancer patients. Chinese Medical Journal (English Edition), 123(17), 2331-2338. |

| 陈建文,王滔.(2007).自尊和自我效能感关系的辨析.心理科学进展,15(4),624-630. |

| 冯冬冬,陆昌勤,萧爱铃.(2008). 工作不安全感与幸福感、绩效的关系:自我效能感的作用. 心理学报,40(4), 448-455. |

| 韩小琼, 严标宾,郑雪. (2010). 希望的研究进展. 自然辩证法通讯,32(5), 105-110. |

| 刘凤娥,黄希庭.(2001).自我概念的多维度多层次模型研究述评.心理学动态, 9(2), 136-140. |

| 刘孟超, 黄希庭.(2013). 希望: 心理学的研究述评. 心理科学进展, 21(3), 548-560. |

| 陆昌勤,凌文辁,方俐洛.(2004). 管理自我效能感与一般自我效能感的关系. 心理学报, 36(5), 586-592. |

| 宋灵青, 刘儒德, 李玉环, 高振华, 李文君.(2010). 社会支持、学习观和自我效能感对学习主观幸福感的影响. 心理发展与教育, 26 (3), 282-287. |

| 王才康, 胡中锋, 刘勇. (2001). 一般自我效能感量表的信度和效度研究. 应用心理学, 7(1), 37-40. |

| 王孟成.(2014).潜变量建模与Mplus应用. 重庆: 重庆大学出版社 . |

| 肖水源. (1999). 社会支持评定量表. 见汪向东, 王希林, 马弘. 心理卫生评定量表手册(增订版). 北京:中国心理卫生杂志社, 127-130. |

| 辛自强,池丽萍. (2001). 快乐感与社会支持的关系. 心理学报, 33(5), 442-447. |

| 严标宾, 郑雪.(2006). 大学生社会支持、自尊和主观幸福感的关系研究. 心理发展与教育, 22(3), 60-64 . |

| 周浩, 龙立荣. (2004).共同方法偏差的统计检验与控制方法.心理科学进展, 12(6), 942-950. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31