国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 李文辉, 李婵, 沈悦, 但菲. 2015.

- LI Wenhui, LI Chan, SHEN Yue, DAN Fei. 2015.

- 大学生共情对利他行为的影响:一个有调节的中介模型

- Effect of Empathy on College Students' Altruistic Behavior: A Moderated Mediation Model

- 心理发展与教育, 31(5): 571-577

- Acta Meteorologica Sinica, 31(5): 571-577.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.05.08

-

文章历史

2. 辽宁石油化工大学石油天然气工程学院, 抚顺 113000;

3. 辽宁师范大学心理学院, 大连 116029

2. College of Petroleum Engineering, Liaoning SHI HUA University, Fushun 113000, China;

3. School of Psychology, Liaoning Normal University, Dalian 116029, China

大学生群体作为一个国家的希望,他们身上能够出现多少的利他行为(Altruistic behavior)部分地反应了整个社会的未来走向。令人担忧的是有研究者认为当代青年利他行为已经出现了弱化现象(张志祥,2005)。因此,现在对大学生利他行为进行研究有着重要的现实意义。Fehr和Fischbache(2003)认为利他行为是指自己付出代价而让他人获利的行为。关于利他行为的原因,Hamilton(1964)提出的亲缘选择理论认为个体的亲属携带了相似基因,因此为了将该基因保存下去,即使不是自己的直接繁殖后代,也会更愿意对其做出利他行为。亲缘选择理论是根据人类进化的角度来对利他行为进行解释(Bourke,2011)。这种进化的观点得到了一些研究者的认同,他们发现人类对其亲属确实存在明显的利他行为倾向(Fehr & Fischbache,2003; West,Griffin,& Gardner,2007)。但是,人类的利他行为往往可以扩展到其他非亲属类的人群,即对陌生人表现出利他行为。亲缘选择理论的观点则无法准确的解释这一现象。所以有研究者把更广泛的利他行为的原因归结为共情所致(潘彦谷,刘衍玲,冉光明,雷浩,马建苓,滕召军,2013)。

共情(Empathy)指个体感知或想象其他个体的情感,并部分体验到其他个体感受的心理过程(Singer & Lamm,2009)。共情起源于动物的亲代养育行为,其神经基础来源于古老的情感评估系统。MacLean(1985)认为,共情出现于1800 万年前,与哺乳动物的进化有关。当哺乳动物进化出亲代养育行为时,需要具备对后代疼痛、危难等情感信号的回应能力,于是原始的共情就出现了。这表明共情是一种古老的能力,是动物和人类的一种本性,更是利他行为的直接动机(潘彦谷等,2013)。

以往对利他行为的研究主要集中在共情与利他行为的关系上,而共情对利他行为具体作用的机制研究则较少。其实,人类共情包括一个重要的过程就是情绪唤醒。以往研究表明,不同个体之间的情绪唤醒存在明显差别,即表现出不同的情绪稳定性(王登峰,崔红,2008)。因此,这就涉及到一项重要的人格特质——神经质(Neuroticism,也称情绪稳定性)。神经质是大五人格中的一部分,该人格维度评估的是情感的调节和情绪的不稳定性(Pervin & John,2004)。大五人格中还包括外倾性(Extraversion)、宜人性(Agreeableness)、责任感(Conscientiousness)和开放性(Openness)。以往研究表明,神经质和共情成显著的正相关,即共情水平越高,个体的神经质特征表现的也越明显(闫志英,张奇勇,杨晓岚,2012)。此外,神经质和利他行为之间存在密切的关系(Ashton,Paunonen,Helmes & Jackson,1998)。在更早之前就有人格心理学家提出了“利他人格”这个概念(钟华,郭永玉,2008)。Batson和Powell(2003)进行的一项16年的纵向研究,发现4岁和20岁的利他行为是呈现正相关的。该结果表明,利他行为在个体早期就出现的差异可以稳定的持续多年不变,证明存在利他人格。人格作为一个人行为稳定的内部倾向,它从根源上决定了一个人的行为特点。因此,我们有理由认为利他行为的根本原因其实是人格在起着重要作用。基于共情、神经质和利他行为的关系,我们提出假设1:神经质可能会在共情和利他行为之间起到一定的中介作用,即共情可能会通过神经质对利他行为产生影响。

肖凤秋等人(2014a)总结利他行为产生机制的理论,发现众多理论大概可以分为进化、认知和生物三个方面。这说明影响利他行为产生的因素可能并不是单一的,只有全面的考察才能理解其真正的机制。根据此观点我们可以这样理解,利他行为的产生并不只是受进化和生物原因(例如,共情和人格特质)的影响,认知上的判断也是利他行为产生的重要条件。其中,损失-奖赏的激励模型(The arousal: cost-reward model)认为人们在提供帮助之前会进行认知决策加工。最终帮助与否很大程度上决定于行为实施者对提供帮助将带来的损失、奖赏,以及不提供帮助可能带来的损失之间的比较(Dovidio,Piliavin,Gaertner,Schroeder,& Clark,1991)。根据损失-奖赏的激励模型,人们相对理性,主要关注自我。我们可以这样理解,自我对其整体状态的评估可能会影响是否做出利他行为。陈妹娟和周爱保(2003)对幸福感(the sense of well-being)的定义正是个体根据自定的标准对其生活质量的整体性评估。综合地看,个体的幸福感应该也是影响利他行为的一个重要因素,这也得到了一些相关研究的证实(井婷,宋佳东,刘佳,2011;姜春艳,刘华山,马玉芝,刁春婷,2011)。从损失-奖赏的激励模型的角度看,幸福感可以被视为自我保护的一个因素,它根据自己的情况来决定是否做出利他行为。所以我们提出假设2:幸福感可能是利他行为的一个调节变量,它调节的是神经质对利他行为的作用。因为幸福感和神经质两者之间关系呈现出的是显著的负相关,即个体的感受幸福感越高,神经质程度就越低(郑雪,王玲,邱林,严标宾,2003)。如果假设1和假设2都能够得到验证,那么这表明共情、利他行为、幸福感和神经质之间的关系应该更为复杂,即可能会存在一个有调节的中介模型。

综上,利他行为可能是在共情、幸福感和神经质多种因素共同影响下产生的。因此,本研究尝试从心理学的角度分析影响利他行为的因素及其作用机制,为促进大学生利他行为的出现提供有效的数据支持,并对如何增强大学生利他行为提供科学的参考意见。

2 方法2.1 对象采用方便取样,选取辽宁省某高校选修课程的8个班级298名大学生。收回有效问卷273份,回收率为91.6%。其中男生147人(占总体53.8%),女生126人(占总体46.2%);大二学生152人(占总体55.7%),大三学生121人(占总体44.3%);城市学生179人(占总体65.5%),农村学生94人(占总体34.5%);年龄19~23岁,平均20.5 ±0.9岁。

2.2 测量工具2.2.1 人际反应指针量表中文版人际反应指针量表(Interpersonal Reactivity Index-C,IRI.C)共22题,包括观点采择,想象力,共情性关心,个人痛苦4个维度。量表采用“非常不恰当”到“非常恰当”5点计分,分数越高代表共情能力越高。该量表是台湾学者詹志禹(1987)根据Davis(1980)的人际反应指针量表修订而成。该量表在本研究中的α系数为0.74。

2.2.2 神经质人格问卷神经质人格问卷选自大五人格问卷(The Big Five Inventory,BFI)(Pervin & John,2004)。神经质人格问卷由8个题构成。问卷采用从“非常不同意”到“非常同意”5点计分,分数越高证明该维度人格特征越明显。该问卷在本研究中的的α系数为0.81。

2.2.3 幸福感指数量表幸福感指数量表(Index of Well-Being)共9个题,包括两个部分:总体情感指数和生活满意度(汪向东,王希林,马弘,1999)。总体情感指数由8个项目组成,生活满意度由1个项目组成。每题有1~7个等级,计算总分时将总体情感指数量表之平均得分与生活满意度问卷得分(权重为1.1)相加。其范围在2.1(最不幸福)~14.7(最幸福)之间。该量表在本研究中的α系数为0.90。

2.2.4 大学生利他行为问卷大学生利他行为问卷(The Altruistic Behavior of College Students),共22道题,包括利他行为责任性、尊重和关心他人、关心和关注自己、利他行为表现、利己性行为和观念5个维度(李艳芳,2008)。该问卷采用从“非常不符合”到“非常符合”7点计分,总分越高,表示利他水平越高。该问卷在本研究中的α系数为0.85。

2.3 统计方法数据应用SPSS 16.0和AMOS 17.0 统计软件进行Pearson积差相关分析,多元回归和路径分析。为避免可能存在的偏态问题,结构方程模型的计算采用Bootstrap方法(Preacher,Rucker,& Hayes,2007)。

3 结果3.1 共情、利他行为、幸福感和神经质之间的相关分析相关分析表明,利他行为与共情、幸福感分别成显著正相关,和神经质则成显著负相关。神经质和共情成显著正相关,和幸福感则成显著负相关。共情和幸福感之间相关性则未达到显著水平。(表 1)。

| 项目 | M±SD | 共情 | 利他行为 | 幸福感 | 神经质 |

| 共情 | 52.97±9.01 | — | |||

| 利他行为 | 119.16±11.59 | 0.33** | — | ||

| 幸福感 | 11.05±2.11 | 0.06 | 0.23** | — | |

| 神经质 | 22.97±5.60 | 0.26** | -0.35** | -0.32** | — |

| 注:M为平均数,SD为标准差,**p<0.01。 | |||||

相关分析的结果表明,共情和神经质与利他行为成显著正相关,和幸福感则不相关。并且,神经质和利他行为成显著负相关。这说明共情、神经质和利他行为之间可能存在更复杂的关系。为考察神经质在共情和利他行为之间的影响机制,本研究进一步运用SPSS 16.0 统计软件分析神经质在共情和利他行为之间的中介作用。参照温忠麟、张雷、侯杰泰和刘红云(2004)介绍的中介效应检验程序,首先将所有数据进行中心化处理,即转换为Z分数。然后逐步进行回归分析,考察神经质在共情和利他行为之间可能存在的预测关系和中介效应。并同时检验多重共线性。自变量的容许度(Tolerance)均大于0.93,方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF)均小于1.07,条件指数(Condition Index)均小于1.3,因此自变量间不存在多重共线性问题。中介效应详细分析结果见表 2。由于依次检验c、a、b路径下的3个t值均显著,因此中介效应显著,并且c’路径的t值也显著,表明是部分中介效应。中介效应的比例为0.26×0.46/0.33=36.24%。

| 查看步骤 | 查看路径 | 回归方程 | SE | t |

| 第一步 | c | y=0.33x | 0.06 | 5.80*** |

| 第二步 | a | w=0.26x | 0.06 | 4.36*** |

| 第三步 | b | y=-0.46w | 0.05 | -8.80*** |

| c’ | +0.45x | 0.05 | 8.60*** | |

| 注:y是利他行为,x是共情,w是神经质,*** p<0.001。 | ||||

相关分析表明,利他行为和幸福感成显著正相关,和神经质则成显著负相关。神经质和幸福感则成显著负相关。为考察神经质、幸福感和利他行为之间的影响机制,本研究进一步运用SPSS 16.0 统计软件分析幸福感在神经质和利他行为之间的调节作用。参照温忠麟、张雷、侯杰泰和刘红云(2005)介绍的调节效应检验程序,首先将所有数据进行中心化处理,即转换为Z分数,并将转化后的幸福感与转化后的神经质相乘形成神经质×幸福感的交互项。逐步进行回归分析,考察幸福感在神经质和利他行为之间可能存在的预测关系和调节效应。并同时检验多重共线性。自变量的容许度均大于0.89,方差膨胀因子均小于1.12,条件指数均小于1.44,因此自变量间不存在多重共线性问题。调节效应详细结果见表 3。

| 查看步骤 | 回归方程 | R2 | R2 的变化 |

| 第一步 | y=-0.30w+0.14u | 0. 14 | 0.07*** |

| 第二步 | y=-0.06-0.31w+0.17u-0.2uw | 0.20 | |

| 注:y是利他行为,w是神经质,u是幸福感,*** p<0.001。 | |||

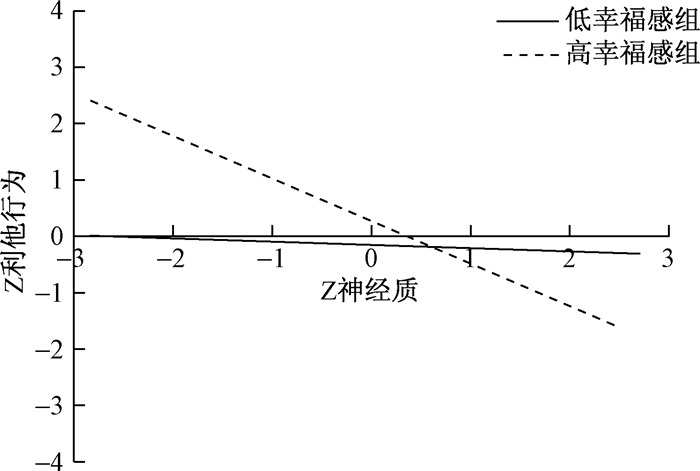

通过简单斜率检验来分析幸福感的调节作用(Hayes & Matthes,2009)。以幸福感上下1个标准差为界将被试分为高幸福感组和低幸福感组。低幸福感组神经质对利他行为的回归系数不显著(p>0.05)。高幸福感组神经质对利他行为有显著的负向预测作用(p<0.001),即在幸福感较高的人群中,神经质的水平越低,利他行为越多。这一结果表明在幸福感不同的个体中神经质对于利他行为的作用是不同的(图 1)。

|

| 图 1 幸福感在神经质对利他行为预测中的调节效应 |

从以上结果发现,神经质在共情和利他行为中起部分中介作用,而幸福感在神经质和利他行为的关系中起调节作用。这预示着共情、幸福感、神经质和利他行为之间可能组成一个有调节的中介模型。参照温忠麟、张雷和侯杰泰(2006)介绍的有调节的中介变量检验程序用AMOS17.0进行整体模型检验。并同时采用SPSS检验多重共线性。自变量的容许度均大于0.8,方差膨胀因子均小于1.2,条件指数均小于1.67,因此自变量间不存在多重共线性问题。

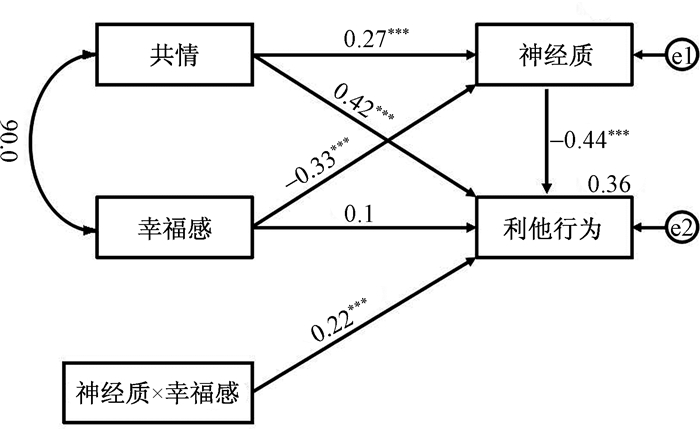

结构方程模型的计算采用Bootstrap方法(Preacher,Rucker,& Hayes,2007),样本量选择5000,在95%置信区间下进行检验,如果这些路径系数95%的置信区间没有包括0表明效应显著。结果发现:共情对利他行为的直接效应显著,置信区间从0.32到0.51;共情对神经质的直接效应显著,置信区间从0.17到0.37;幸福感对利他行为的直接效应不显著,置信区间从-0.01到0.20;幸福感对神经质的直接效应显著,置信区间从-0.43到-0.23;神经质对利他行为的直接效应显著,置信区间从-0.54到-0.34;神经质×幸福感对利他行为的直接效应显著,置信区间从-0.31到-0.11;共情对利他行为的间接效应显著,置信区间从-0.18到-0.07;幸福感对利他行为的间接效应显著,置信区间从0.09到0.21。详细路径系数见图 2。该模型拟合指标:χ2/df=2.55,GFI=0.98,CFI=0.97,IFI=0.97,AGFI=0.95,NFI=0.95,TLI=0.91,RMSEA=0.07,SRMR=0.04,RMR=0.06。根据拟合良好的标准(侯杰泰,温忠麟,成子娟,2004),χ2/df小于5,RMSEA等小于0. 08,NFI、CFI、GFI等大于0. 90,表明该模型拟合良好。

|

| 图 2 共情、利他行为、幸福感和神经质的模型图 |

本研究探讨了大学生共情、神经质和幸福感对利他行为的影响。研究结果发现大学生的共情和幸福感与利他行为存在显著的正相关,而神经质和利他行为则呈现为显著的负相关,这与以往相关研究的结果均一致(Ashton,Paunonen,Helmes,& Jackson,1998;井婷,宋佳东,刘佳,2011;闫志英,张奇勇,杨晓岚,2012)。共情、利他行为和神经质三者之间两两相关,为本研究为进一步检验神经质在共情和利他行为之间的中介效应提供了依据。中介效应检验结果发现神经质在两者之间起到部分中介的作用,中介效应占总效应的36.24%。该结果表明共情对利他行为的影响一部分是直接作用,另一部分则是通过神经质作为中介来起到作用的,并且其中介作用占共情对利他行为总体作用的1/3左右。这与我们提出的假设1相一致。值得注意的是共情对利他行为影响的直接效应是正向的,而通过中介项神经质对利他行为的影响则是负向的。这说明共情和利他行为之间的关系不是简单的线性关系(共情越高,利他行为越多)。个体高共情可能会引起神经质特征的一些表现(如情绪不稳定,敏感等),这会导致利他行为的减少。因此,该中介效应结果说明共情对利他行为的影响更像是一把双刃剑,直接作用的一面是随着共情的增加,利他行为也随之增多;神经质进行中介作用的另一面则是共情越高,神经质特点出现越多,利他行为反而减少。以往研究更多强调共情对利他行为积极一面的影响(肖凤秋,郑志伟,陈英和,2014b),而忽略了共情通过神经质人格特质的中介作用会使利他行为减少。

4.2 幸福感的调节作用为了验证我们提出的假设2,本研究对幸福感在神经质和利他行为之间的调节作用进行了检验。结果发现幸福感确实在神经质和利他行为之间起到调节作用。具体的说,在高幸福感的人群中,神经质的水平越低,利他行为越多;在低幸福感人群中,神经质对利他行为无法进行有效预测。幸福感是对其生活质量的整体性评估,它是衡量个人生活质量的综合性心理指标(陈妹娟,周爱保,2003)。人类的一切活动不仅是为了让自身得以生存,还要在生存的基础之上享有更好的生活,即追求较高的幸福感。因此,出现这种调节效应的原因可能在于高幸福感的人群中存在大量的利他行为,而低幸福感人群中的利他行为比较少(或者是达到地板效应)。因为当个体觉得自己的生活不幸福,有较低的幸福感时,他很难去做出利他行为,即牺牲自己的利益去帮助他人。只有当自己觉得自己生活的比较幸福,有较高幸福感时,个体才会牺牲自己的利益去做一些利他行为。损失-奖赏的激励理论认为人们在提供帮助之前会进行认知决策加工。最终帮助与否很大程度上决定于行为实施者对提供帮助将带来的损失、奖赏、以及不提供帮助可能带来的损失之间的比较(Dovidio et al., 1991)。这也比较符合罗杰斯提出的需要层次理论,只有自己最基本的生存需要得到满足时,才会去追求更高级的心理需要。

4.3 共情影响利他行为的内部机制在神经质的中介作用和幸福感的调节作用基础上,对共情影响利他行为的内部机制进行整合分析,我们发现共情影响利他行为的关系中存在一个有调节的中介模型。具体的说,神经质在共情和利他行为之间起到部分中介作用,而幸福感则调节了这个中介作用的后半路径,即共情通过神经质对利他行为的间接效应受到幸福感的调节。这也是本研究在以往研究基础之上对共情影响利他行为内部作用机制的更深入发现。

个体的利他行为不是在无意识状态下的表现,而是经过大脑分析后作出的决策及行为表现(肖凤秋等,2014b)。因此,可以说在利他行为产生过程中,个体经历了一个复杂的心理过程。根据本研究的结果分析,共情是利他行为产生的直接原因。共情的这种直接作用也有研究者称其为是利他行为的动机作用(寇彧,徐华女,2005;潘彦谷等,2013)。根据动机唤醒理论的观点,并不是动机越强行为效果越好,适当水平的动机强度才能取得更好的行为效果。本研究的结果也支持了这样的观点。共情作为利他行为的动机,也需要控制其程度,否则也可能会起到负面作用。本研究的结果也揭示了负面作用的原因,那就是共情会通过神经质的中介作用对利他行为产生负面影响。人格作为一个人行为稳定的内部倾向,是长期影响个体行为的一个重要因素。因此,当下的利他行为动机(共情)仍然需要部分地通过神经质作为中介来影响利他行为的产生。此外,中介效应的后半路径,还受到个体幸福感的调节。只有高幸福感个体的利他行为才会受到神经质的影响,而低幸福感的个体则不会。幸福感的这种调节作用反应了个体自我保护的一种心理,使得利他行为的产生更加符合人性。

分析整个有调节的中介模型,发现共情,幸福感和神经质人格分别可以对应影响利他行为的当前状态,近期状态和长期状态。这说明利他行为的产生不能一蹴而就,利他行为的产生原因可能是一个长期的过程。因此,这对未来利他行为的研究和培养提供了科学的、有价值的参考。

4.4 实践意义和展望本研究揭示了共情影响利他行为的内部作用机制,为增加大学生利他行为的出现进行有效的引导和教育具有重要的启示。首先,应认识到利他行为的培养不能只抓现在,要考虑到其行为形成是一个当下、近期和长期因素共同影响的产物。因此要从小就进行人格方面的培养。其次,共情是影响利他行为的重要因素,适当培养个体共情能力可以有效的增加大学生的利他行为。再次,由于神经质在共情和利他行为之间起到部分的作用,并且,这种作用是反方向的。根据这一结果,我们知道如果简单而机械的培养共情能力,可能会导致神经质的上升,从而抑制了利他行为的出现。这就要求我们在培养共情能力时,要适当有效增强即可,否则过分强调共情可能会适得其反。最后,幸福感在神经质和利他行为之间起到调节作用。提示我们即使减轻神经质特征,也未必会有效促进利他行为的出现。因为只有高幸福感的人群才能体现神经质和利他行为的关系,所以我们平时还要提升大学生的幸福感。

本研究也存在一些局限。首先,本研究基于大学生的自我报告,今后可以采用更为客观的方法收集数据资料。其次,本研究采用横断设计,无法推断变量间的因果关系,今后仍需采用追踪设计检验本研究的发现。最后,本研究没有考虑性别等因素,无法得到更为具体的研究结论,今后的研究应加大样本量多角度的验证该研究结果。

5 结论本研究得到以下结论:

(1)神经质在共情和利他行为之间起着部分中介作用,也就是说,共情既对利他行为产生直接影响,也通过神经质间接地影响着利他行为;

(2)幸福感是神经质部分中介共情和利他行为关系的调节变量。幸福感调节的是中介作用的后半路径,即共情通过神经质对利他行为的间接效应受到幸福感的调节。具体的说,相对于低幸福感的大学生,间接效应对于高幸福感的大学生更加显著。

| Ashton, M. C., Paunonen, S. V., Helmes, E., & Jackson, D. N. (1998). Kin altruism, reciprocal altruism, and the Big Five personality factors. Evolution and Human Behavior, 19(4), 243-255. |

| Batson, D. C., & Powell, A. (2003). Altruism and prosocial behavior. In T. Milon & M. J. Lerner (Eds.), Handbook of psychology (Vol. 5, pp. 463-484). New Jersey: Hoboken, John Wiley & Sons Inc. |

| Bourke, A. F. (2011). The validity and value of inclusive fitness theory. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278(1723), 3313-3320. |

| Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85. |

| Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., Gaertner, S. L., Schroeder, D. A., & Clark, R. D. (1991).The arousal: Cost.reward model and the process of intervention: A review of the evidence. In M. S. Clark (Ed.), Prosocial behavior. Review of personality and social psychology (pp. 86-118). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. |

| Fehr, E., & Fischbacher, U. (2003). The nature of human altruism. Nature, 425(6960), 785-791. |

| Hamilton, W. D. (1964). The genetical evolution of social behaviour. I. Journal of Theoretical Biology, 7(1), 1-16. |

| Hayes, A. F., & Matthes, J. (2009). Computational procedures for probing interactions in OLS and logistic regression: SPSS and SAS implementations. Behavior Research Methods, 41(3), 924-936. |

| Hoffman, L. M.(2001). Empathy and moral development. Cambridge: Cambridge university press, 63-221. |

| MacLean, P. D. (1985). Brain evolution relating to family, play, and the separation call. Archives of General Psychiatry, 42(4), 405-417. |

| Pervin, L. A., & John, O. P. (2004).黄希庭主译.人格手册:理论与研究 (第二版). 上海:华东师范大学出版社. |

| Preacher, K. J., Rucker, D. D., & Hayes, A. F. (2007). Addressing moderated mediation hypotheses: theory, methods, and prescriptions. Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185-227. |

| Singer, T., & Lamm, C. (2009). The social neuroscience of empathy. Annals of the New York Academy of Sciences,1156(1), 81-96. |

| West, S. A., Griffin, A. S., & Gardner, A. (2007). Social semantics: altruism, cooperation, mutualism, strong reciprocity and group selection. Journal of Evolutionary Biology, 20(2), 415-432. |

| 陈妹娟, 周爱保. (2003).主观幸福感研究综述. 心理与行为研究, 1(3), 214-2 17. |

| 侯杰泰, 温忠麟, 成子娟.(2004). 结构方程模型及其应用.北京:教育科学出版社,154-161. |

| 寇彧, 徐华女. (2005). 移情对亲社会行为决策的两种功能. 心理学探新, 25(3), 73-77. |

| 李艳芳. (2008). 大学生道德价值观、自我概念与利他行为关系研究. 武汉:华中科技大学. |

| 姜春艳, 刘华山, 马玉芝, 刁春婷. (2011). 大学生主观幸福感、人格及利他行为的关系.中国心理学会成立90周年纪念大会暨第十四届全国心理学学术会议,710-711. |

| 井婷, 宋佳东, 刘佳. (2011). 幸福感对利他行为影响的实证分析. 学术交流, 8, 22-25. |

| 潘彦谷, 刘衍玲, 冉光明, 雷浩, 马建苓, 滕召军. (2013). 动物和人类的利他本性: 共情的进化. 心理科学进展, 21(7), 1229-1238. |

| 汪向东, 王希林, 马弘. (1999). 心理卫生评定量表手册增订版. 北京:中国心理卫生杂志社,82-83. |

| 王登峰, 崔红. (2008). 中国人的情绪性人格特点. 西南大学学报: 人文社会科学版, 34(6), 1-6. |

| 温忠麟, 侯杰泰, 张雷. (2005). 调节效应与中介效应的比较和应用. 心理学报, 37(2), 268-274. |

| 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云. (2004). 中介效应检验程序及其应用. 心理学报, 36 (5), 614-620 |

| 温忠麟, 张雷, 侯杰泰. (2006). 有中介的调节变量和有调节的中介变量. 心理学报, 38(3), 448-452. |

| 肖凤秋, 郑志伟, 陈英和. (2014a).亲社会行为产生机制的理论演进. 心理科学, 37(5), 1263-1270. |

| 肖凤秋, 郑志伟, 陈英和. (2014b). 共情对亲社会行为的影响及神经基础. 心理发展与教育, 30(2), 208-215. |

| 闫志英, 张奇勇, 杨晓岚. (2012). 共情对助人倾向的影响: 人格的调节作用. 中国临床心理学杂志, 20(6), 858-860. |

| 詹志禹. (1987). 年级、性别角色、人情取向与同理心的关系. 台湾:台湾政治大学教育研究所, 125-154 |

| 张志祥. (2005).当代青年利他行为弱化的多视角审视.中国青年研究, 12, 20-25. |

| 郑雪, 王玲, 邱林, 严标宾. (2003). 大学生主观幸福感及其与人格特征的关系. 中国临床心理学杂志, 11(2), 105-107. |

| 钟华, 郭永玉, (2008). 利他人格研究述评, 华东师范大学学报(教育科学版), 26(1), 68-80. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31