国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 孙岩, 马亚楠, 杨丽珠. 2015.

- SUN Yan, MA Yanan, YANG Lizhu. 2015.

- 父母教育价值观对儿童人格的影响:有调节的中介模型

- The Impacts of Parental Educational Values On Children's Personality: A Moderated Mediation Model

- 心理发展与教育, 31(5): 522-530

- Acta Meteorologica Sinica, 31(5): 522-530.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.05.02

-

文章历史

人格是指个体在生物基础上受社会生活条件制约而形成的独特而稳定的具有调控能力、倾向性和动力性的各种心理特征的综合系统(杨丽珠,1993)。它作为个体的核心部分,长久以来一直是众多领域研究者关注的焦点,学者们一致认为儿童期是人格形成和发展的重要时期,在这个时期形成的人格特质与个体的未来发展息息相关,如儿童的人格可以有效地预测其日后的学业成就、人格特质、问题行为等(Van den Akker,Dekovic,Asscher,Shiner,& Prinzie,2013)。健康的人格特征不仅是身体健康的前提条件,更是学习、工作、生活所不可或缺的基础。由于我国改革开放以来经济快速发展,经历着一系列的社会变迁,在儿童人格教育领域,凸现了许多实际问题,如父母日益多元化的教育价值观、教养方式对儿童人格发展的影响,给儿童人格的健康发展带来了巨大的挑战。因此,深入探讨我国儿童人格发展的影响因素不仅将提高社会对儿童人格发展问题的关注,而且也有利于从实践应用层面提出更加客观有效的促进儿童人格健康发展的实施方案。

作为儿童人格发展最基础的家庭环境因素之一,父母教育价值观对儿童人格的发展具有十分重要的意义(戴维,2012)。教育价值观是指父母在养育孩子的过程中认为最重要的方面,即在家庭生活中对儿童培养的重心,包括生活、学业以及人际交往等各个方面(杨红梅,2013)。它直接影响着父母对儿童的态度,对儿童进行教育的期望、目标、途径、策略及行为,是家庭教育的核心因素,对儿童人格的发展起到宏观的指导作用。国外诸多研究已经表明,如果父母教育价值观中注重培养儿童的自主独立性,那么儿童就容易形成自主独立,强调自我实现、自我成就的人格特质;反之,如果父母教育价值观中注重培养儿童与他人保持一致性,那么儿童就容易形成服从、依赖性、合作性的人格特质(Chen & French,2008)。Cheah和Chirkov(2008)认为在对儿童的认知、情绪以及社交能力影响方面,父母教育价值观具有直接或间接的作用。父母教育价值观一直以来被认为是父母教养方面的认知因素,可能会在家庭中营造出一种符合父母教育价值取向的氛围,潜移默化地影响着儿童人格的发展,使儿童人格的发展接受教育价值观的宏观指导。国内学者邹萍和杨丽珠(2005)考察了中国城市儿童父母教育价值观的类型及其对幼儿人格的影响,认为积极型的教育价值观有利于幼儿人格的发展。因此,探讨教育价值观在儿童人格发展中所起的作用具有重要意义。故本研究提出假设1:父母教育价值观可能会显著影响儿童人格某些维度的发展。

以往关于儿童人格的研究主要集中在教育价值观、教养方式等家庭影响因素方面,对这些因素如何影响儿童人格发展的具体作用机制研究较少,本研究将对父母教养方式在父母教育价值观与儿童人格之间关系的中介机制进行检验。父母教养方式是指家长在教育、抚养子女的日常活动中表现出的一种行为倾向,它是对父母各种教养行为特征的概括,是一种具有相对稳定性的行为风格(林磊,1995)。一方面,父母教养方式在儿童人格发展中扮演着重要的角色,积极的、支持性的父母的教养与儿童语言和认知发展提高相关(Tamis-LeMonda,Shannon,Cabrera,& Lamb,2004),也会促进儿童情绪调节能力的发展(Morris,Silk,Morris,Steinberg,Aucion,& Keyes,2011);而消极的教养方式则是儿童人格发展的危险因素(Robinsona,Lopezb,& Ramosb,2014)。

另一方面,教养方式不仅与儿童人格的发展密切相关并对其产生影响,同时也受到教育价值观的影响。Luster,Rhoades和Haas(1989)曾经指出,父母的教育价值观通过日常照顾与抚养儿童的教养方式中反映出来。Darling和Steinberg(1993)的教养方式背景模型也认为,父母对孩子培养的重心和目标即教育价值观决定了父母的教养方式,从而影响着儿童的发展。如有研究发现,教育观念中比较重视儿童学业成就的家长,会在日常生活中更多的与儿童讨论学习的话题(Rowe & Casillas,2011),或者可能会倾向于让孩子参加以教育为导向的课程(Chao,2000)。由此我们可以推断,教养方式可能在父母教育价值观与儿童人格发展之间起到某种中介作用。然而到目前为止,这一中介作用机制尚缺乏实证研究的支持。基于父母教养方式与教育价值观和儿童人格的密切关系,我们提出假设2:父母教养方式一方面会受教育价值观的影响,另一方面还可能直接影响儿童人格,即教养方式在父母教育价值观和儿童人格之间起中介作用。

发展心理学家长期以来一直受父母对儿童具有主导作用模式的影响,这种模式假设家庭内的影响模式是单向的,只是父母对孩子产生影响。然而,今天大多数发展心理学家更赞同相互影响模式,把儿童的发展看作是环境与个体交互作用的过程(戴维,2012)。气质是一个人所特有的心理活动的动力特征(刘文,杨丽珠,2005),是人格发展的基础,它作为遗传的心理因素与环境共同交互地影响儿童人格的发展。这种交互性的影响可能表现在两个方面:其一,气质可能在教育价值观与父母教养方式之间起调节作用,影响父母教养方式的选择。教育价值观是父母对儿童教育教养的理解以及在日常生活中对孩子培养的重心以及目标,当面对不同气质类型的儿童时,持不同教育价值观的父母可能会根据儿童气质特点选择不同的教养方式。Meng(2012)也认为,有效的教养方式取决于父母能否将儿童气质特点融合于父母教养目标之中,从而确保儿童良好的发展。其二,气质可能在教养方式与儿童人格之间起调节作用。当面对容易型气质的儿童,比较容易唤起父母良好的积极的教养方式,或者可以保护其免于不良教养方式的影响,进而促进其人格的健康发展。Leerkes,Blankson和O′Brien(2009)的研究发现,在对童年早期情绪失调的预测中,反应性高的婴儿与敏感的母亲相匹配时,会减少儿童的情绪失调。而当面对困难型气质的儿童,唤起父母的消极的教养方式将不利于儿童人格的发展,此时,需要采用积极的教养使其免于不良的发展后果。Muhtadie,Zhou,Eisenberg和Wang(2013)的研究发现,对于那种努力控制水平较低的儿童容易唤起父母专制型教养方式,而权威型教养方式对那些愤怒和沮丧特质的儿童则较为有效。因此,基于气质在教育价值观与教养方式之间,以及在教养方式与儿童人格之间的密切关系,本研究提出假设3:儿童气质在教养方式中介教育价值观与儿童人格的关系中,起调节作用。

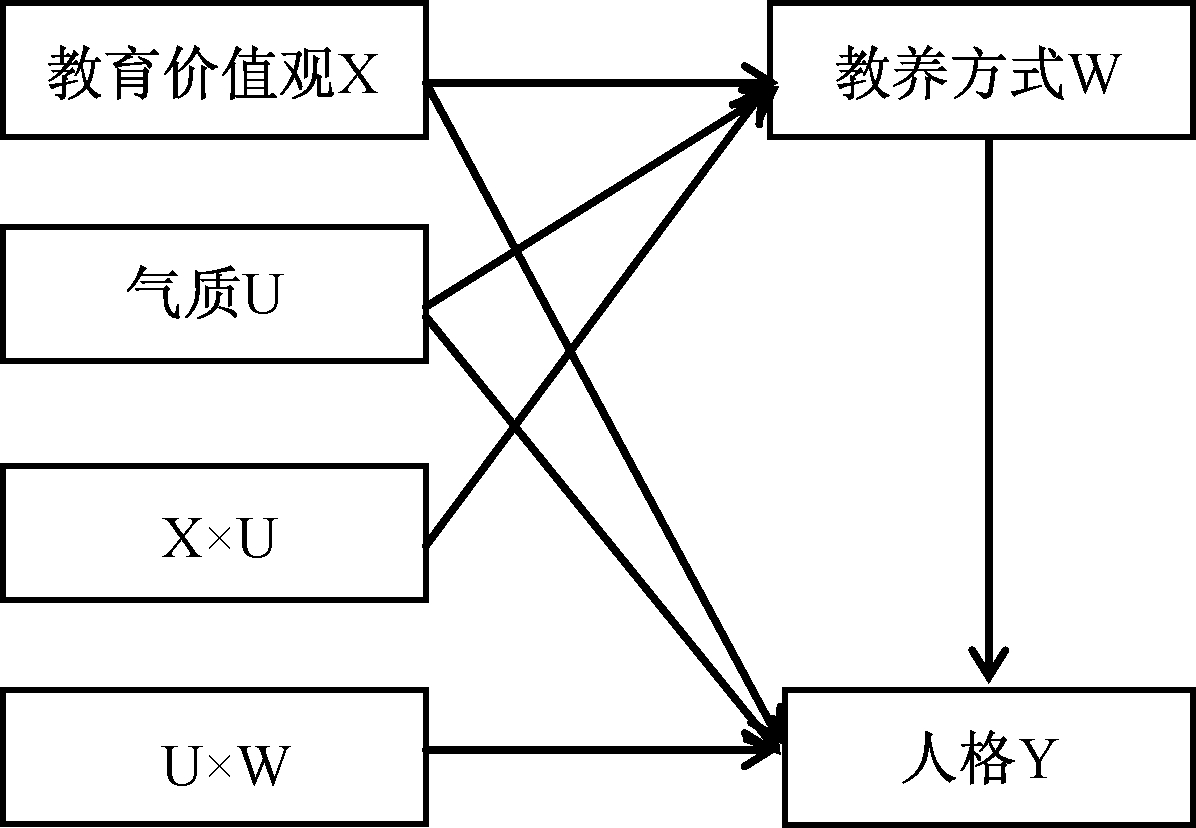

综上所述,本研究拟考察包含教养方式的中介作用和儿童气质调节作用的有调节的中介效应模型(如图 1所示),该模型深化了父母教育价值观与儿童人格之间的直接关系,一方面可以回答父母教育价值观怎样影响儿童人格,同时可以回答这种影响何时更强或更弱。这不仅能够揭示在儿童发展中父母教育价值观、教养方式、儿童气质对其人格的影响及其内在作用机制,而且也能为儿童健全人格的培养提供可操作的具体途径和重要依据。

|

| 图 1 拟检验的假设模型 |

在大连市三所幼儿园随机选取儿童573人为被试,剔除因数据缺失、规律作答等原因导致的无效问卷,最终保留有效被试553人(M年龄=4.38岁,SD=0.82岁),问卷有效率为96.5%。有效被试中男生289人,女生264人;三岁组幼儿179人(M年龄=3.44岁,SD=0.35岁),四岁组幼儿219人(M年龄=4.44岁,SD=0.27岁),五岁组幼儿155人(M年龄=5.39岁,SD=0.33岁)。

2.2 研究工具 2.2.1 幼儿家长教育价值观调查问卷采用杨丽珠(2014)编制的幼儿家长教育价值观问卷,共23道题目,包括独立性、坚韧性、好行为、知识性和关系性五个维度。问卷采用Likert 5级计分。本研究中各维度的克伦巴赫α系数介于0.59~0.83之间,全问卷α系数为0.85,验证性因素分析表明,问卷结构的拟合指数良好(χ2/

由杨丽珠和杨春卿(1998)编制,共40道题目,包括溺爱性、民主性、放任性、专制性和不一致性五个维度。该问卷采用Likert 5级计分。本研究中各维度的克伦巴赫α系数介于0.44~0.79之间,全问卷α系数为0.85,验证性因素分析表明,问卷结构的拟合指数良好(χ2/

采用刘文和杨丽珠编制的“3~9岁儿童气质教师评定问卷”(刘文,杨丽珠,2005),共31道题目,包括情绪性、活动性、反应性、社会抑制性、专注性五个维度。该问卷采用Likert 5级计分。本研究中各维度的克伦巴赫α系数介于0.55~0.96之间,验证性因素分析表明,问卷结构的拟合指数良好(χ2/

采用杨丽珠等(2015)编制的“中国儿童人格发展教师评定问卷(3~6岁)”,共60道题目,包括智能特征、认真自控、外倾性、亲社会性和情绪稳定性五个维度。采用Likert 5级计分,其中有9道题为反向计分。本研究中各维度的克伦巴赫α系数介于0.83~0.94之间,验证性因素分析表明,问卷结构的拟合指数良好(χ2/df=2.99,CFI=0.85,TLI=0.84,RMSEA=0.06),证明问卷具有理想的信效度指标。

2.3 研究程序与数据处理在征得幼儿园领导和幼儿父母的知情同意后,由经过严格培训的心理学专业研究生担任主试,向参加实验儿童的父母发放教育价值观问卷、父母教养方式问卷,并告知其研究意义及填写方法;向各个班的带班老师发放儿童人格教师评定问卷和儿童气质教师评定问卷,并告知其研究意义及填写方法;最后所有问卷由主试统一回收。采用SPSS18.0进行相关分析,考察研究所涉及到的主要研究变量之间的关系;采用AMOS17.0对父母教育价值观与儿童人格间的有调节的中介模型进行验证。

3 结果 3.1 共同方法偏差的检验共同方法偏差是由于同样的数据来源或评分者、相同的测量环境、以及项目本身特征所造成的预测变量与结果变量间的人为性共变(周浩,龙立荣,2004)。本研究采用Harman单因素法检验共同方法偏差,设定一个公共因素,若这个因素解释了全部或大部分的变异,则认为存在共同方法偏差(Podsakoff,MacKenzie,Lee,& Podsakoff,2003)。利用验证性因素分析方法对本研究所涉及的四个变量抽取出一个公共因素。结果表明数据与模型无法有效拟合(χ2/

表 1显示了教育价值观、教养方式、人格和气质四个变量各个维度的相关系数、平均数以及标准差。结果显示,父母教育价值观的好行为与儿童人格的情绪稳定性显著相关;父母教育价值观的关系性与儿童人格的智能特征、认真自控和亲社会性显著相关。此外,教养方式中除了专制性维度,其他维度均与儿童人格的五个维度存在不同程度的相关。气质的五个维度均与儿童人格的五个维度存在不同程度的相关。

应用逐步回归分析考察了教育价值观对儿童人格各个维度的影响作用,结果显示,教育价值观对人格的智能特征维度和情绪稳定性维度有显著的影响作用。具体来说,教育价值观的关系性维度能显著地影响儿童人格的智能特征(β=0.088,t=2.073,p<0.05);教育价值观的好行为维度能显著地影响儿童人格的情绪稳定性(β=0.086,t=2.021,p<0.05)。因此,假设1得到验证。

3.4 有调节的中介模型检验 3.4.1 以智能特征为因变量的有调节的中介模型检验采用极大似然估计的方法对图 1的假设模型进行检验。模型的各项拟合指数如下:(χ2/

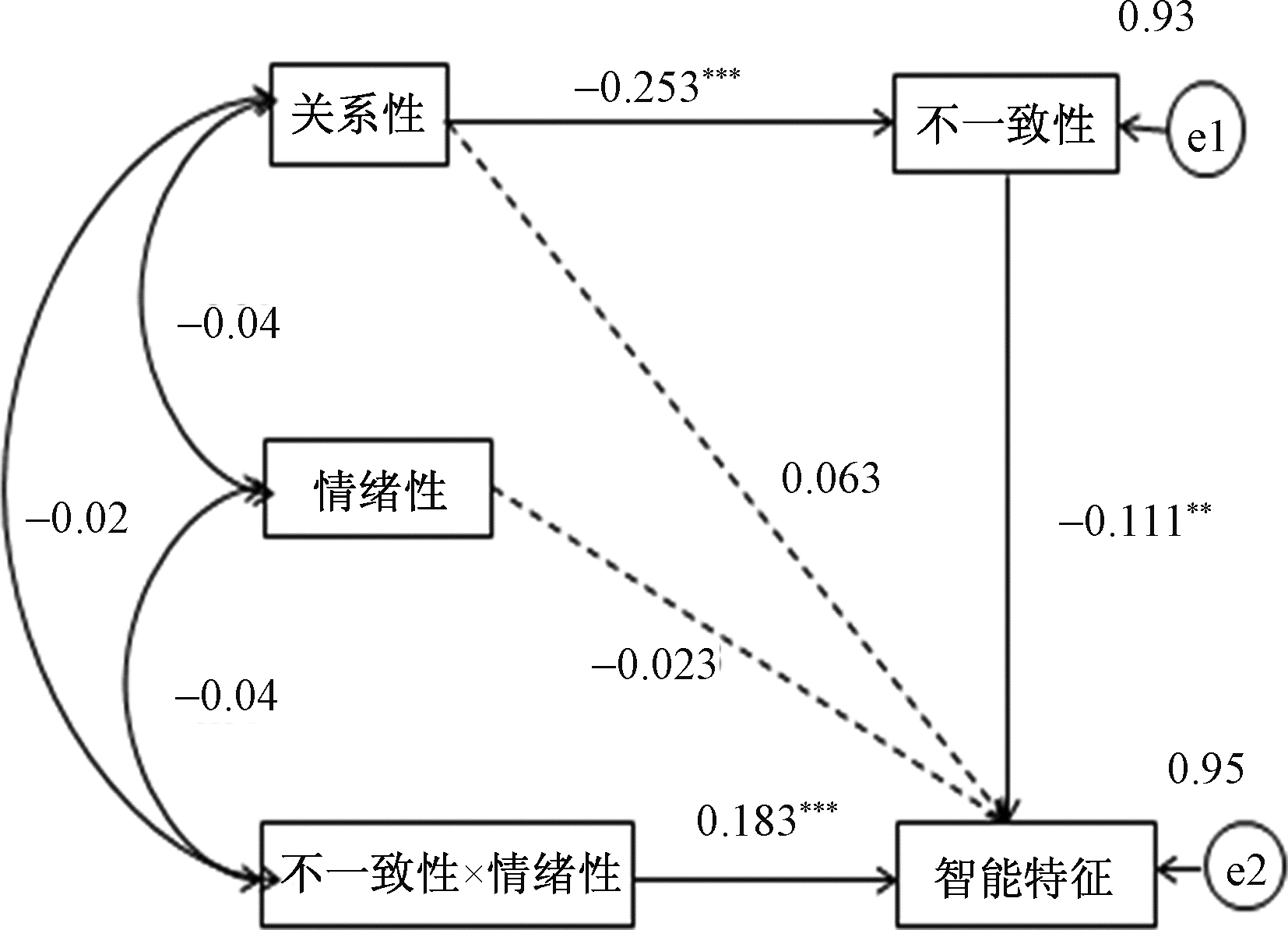

采用温忠麟和叶宝娟(2014)提出的有调节的中介模型的判断标准,进一步考察模型中的各项路径系数(图 2),发现教育价值观的关系性维度对教养方式的不一致性维度的影响路径系数显著(β=-0.253,t=-6.139,p<0.001),不一致性对智能特征的影响路径系数显著(β=-0.111,t=-2.599,p<0.01),表明教养方式不一致性在教育价值观关系性与智能特征之间关系中起中介作用。教养方式的不一致性维度与气质情绪性维度的交互项对智能特征的影响路径系数显著(β=0.183,t=4.235,p<0.001),表明气质的情绪性维度对教养方式的不一致性维度与智能特征之间的关系具有调节作用。假设2和3得到验证,由此形成了一个有调节的中介模型,当气质的情绪性维度分别取1、0、-1时,中介效应值分别为0.018、0.028、0.074,分别占了总效应的20.4%、31.8%、84.1%。

|

| 图 2 教育价值观、教养方式、气质对智能特征的影响模型 |

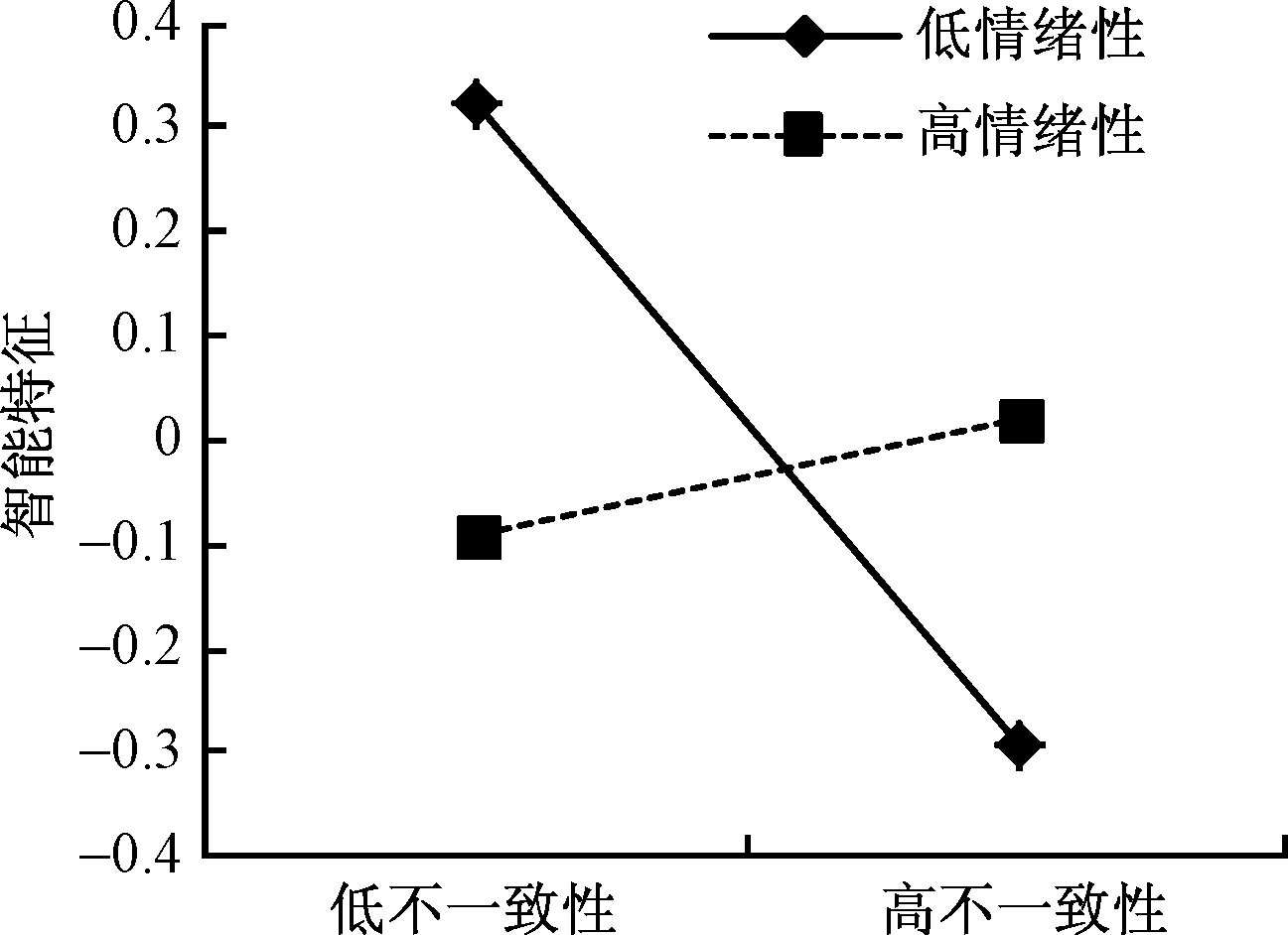

为了揭示交互效应的实质,根据回归方程分别取不一致性和情绪性正负一个标准差的值绘制了简单效应分析图(Dearing & Hamilton,2006)。简单斜率检验表明(如图 3所示),当儿童气质情绪性水平较高时,教养方式不一致性对儿童人格的智能特征没有显著影响(β=0.201,t=1.984,p=0.05);然而,当儿童气质情绪性水平较低时,教养方式不一致性显著地负向影响了儿童人格的智能特征(β=-0.341,t=-3.097,p<0.01)。这表明,气质的情绪性维度对教养方式的不一致性维度与儿童智能特征的关系具有调节效应。

|

| 图 3 情绪性对不一致性与智能特征的调节 |

采用极大似然估计方法对图 1的假设模型进行检验。模型的各项拟合指数如下:(χ2/

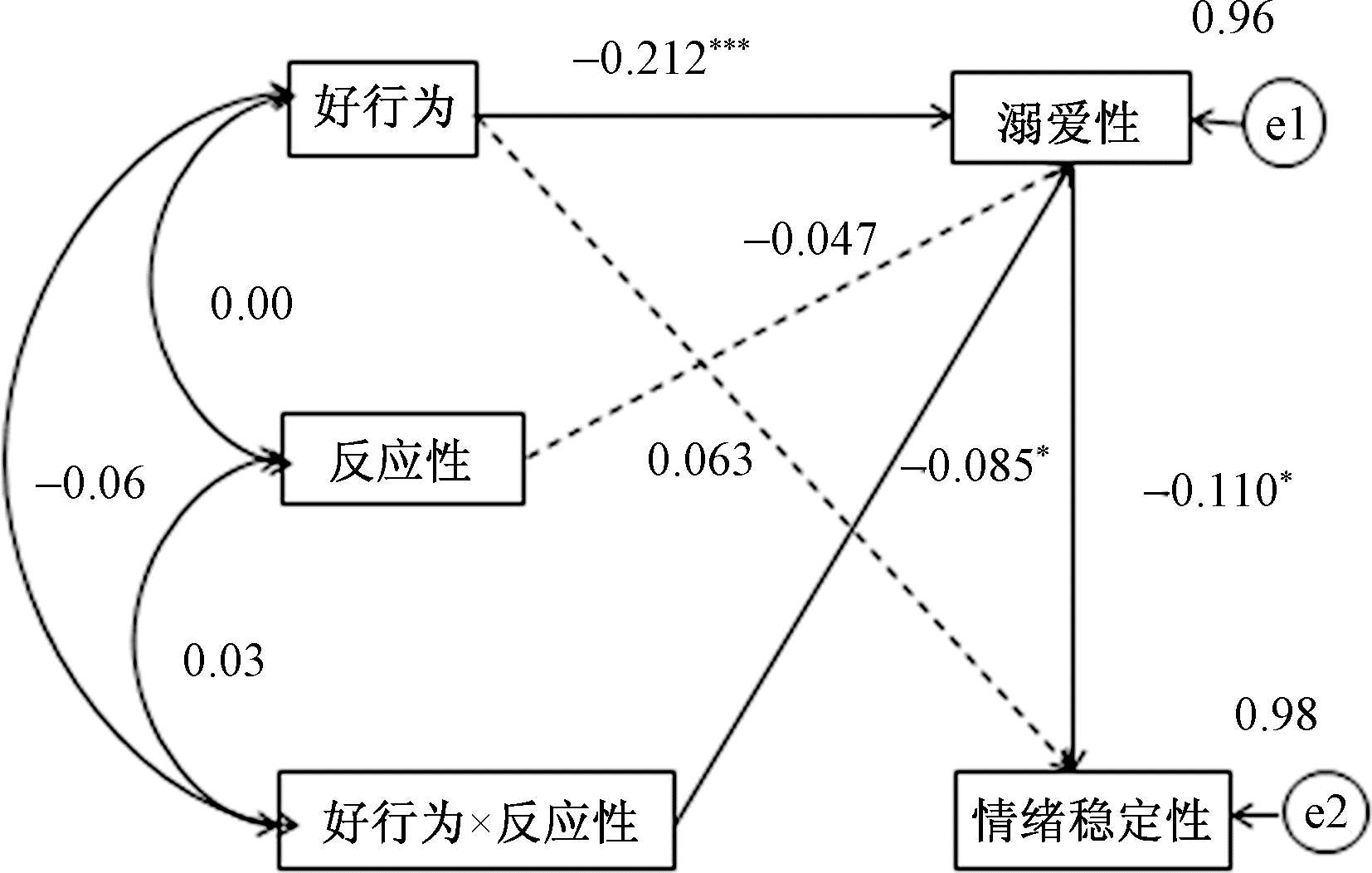

采用温忠麟和叶宝娟(2014)提出的有调节的中介模型的判断标准,进一步考察模型中的各项路径系数(如图 4所示),发现教育价值观的好行为维度对教养方式的溺爱性维度的影响路径系数显著(β=-0.212,t=-5.110,p<0.001),溺爱性对情绪稳定性的影响路径系数显著(β=-0.110,t=-2.549,p<0.05),表明教养方式溺爱性在教育价值观好行为与情绪稳定性的关系中具有中介作用。教育价值观的好行为维度与气质的反应性维度的交互项对溺爱性的影响路径系数显著(β=-0.085,t=-2.083,p<0.05),表明气质的反应性维度对教育价值观的好行为维度与教养方式的溺爱性维度之间的关系具有调节作用。假设2和3得到验证,由此形成了一个有调节的中介模型,当气质的反应性维度分别取值1、0、-1时,中介效应值分别为0.032、0.023、0.014,分别占了总效应的37.6%、26.7%、16.3%。

|

| 图 4 教育价值观、教养方式、气质对情绪稳定性的影响模型 |

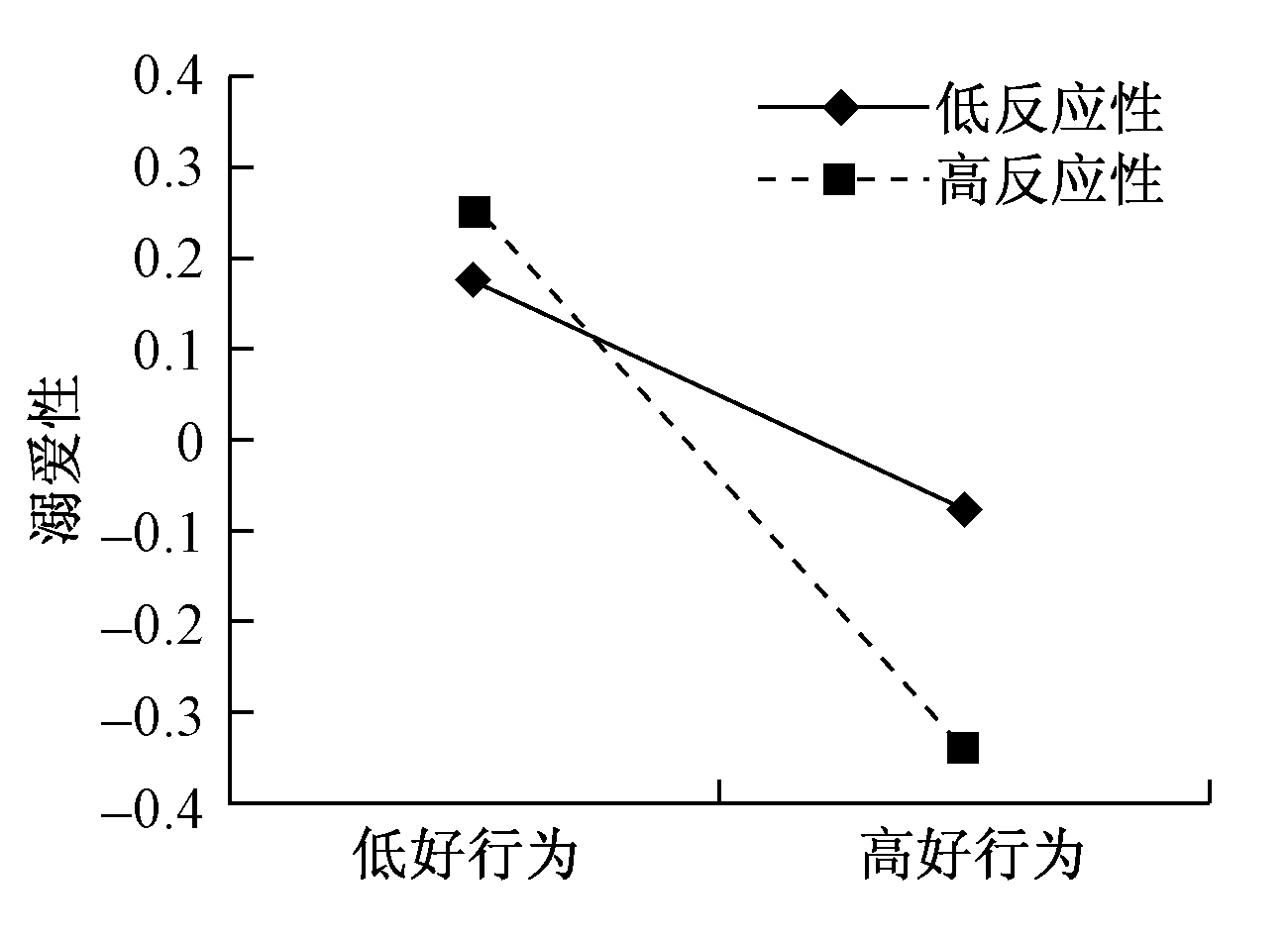

为了揭示交互效应的实质,根据回归方程分别取好行为和反应性正负一个标准差的值绘制了简单效应分析图(Dearing & Hamilton,2006)。简单斜率检验表明(如图 5所示),当儿童气质反应性水平较高时,教育价值观的好行为维度显著地负向影响了父母教养方式的溺爱性(β=-0.349,t=-3.615,p<0.001);然而,当儿童气质反应性较低时,教育价值观的好行为维度不能显著地影响父母教养方式的溺爱性(β=-0.061,t=-0.485,p>0.05)。

|

| 图 5 反应性对好行为与溺爱性的调节 |

以上研究结果支持了本文提出的有调节的中介模型(温忠麟,叶宝娟,2014),教养方式在教育价值观与儿童人格之间起中介作用,儿童自身气质水平调节了这一中介效应。

4 讨论 4.1 教育价值观对儿童人格的影响研究结果显示教育价值观的关系性维度对儿童人格的智能特征具有显著的影响。关系性是指亲代在养育子代的过程中,尊重孩子的个体性,注重培养孩子的人际交往能力,这里主要指亲子关系。即良好的亲子关系可以促进儿童智能特征的发展。EI Nokali,Bachman和Votruba-Drzal等人(2010)的研究表明,亲子关系良好的儿童拥有更高的学业成就水平以及社会交往能力。良好的亲子关系容易使孩子形成安全型的情感依恋,使儿童在亲子交往中感受到较多的关爱与温暖,在一个充满爱的家庭氛围中成长。此外,具有良好亲子关系的父母注意为孩子创设较好的家庭环境,对他们有着较高的期望并进行合理适度的监控,不仅在生活中为个体提供经验和创造活动的机会,同时在学习上也给予热情的支持和指导,有助于促进儿童智能特征的发展。

教育价值观的好行为维度对儿童人格的情绪稳定性具有显著的促进作用。好行为是指亲代在养育子代的过程中,注重培养孩子尊老爱幼的传统美德以及社会公德。邹萍和杨丽珠(2005)的研究表明父母教育价值观中不注重对儿童好行为的培养,会给儿童情绪带来不良影响,容易导致其情绪的不稳定,情绪调节能力差,适应性较低。此外,父母对孩子的好行为期望能够为孩子所感知,通常孩子都想取悦自己所钟爱的父母,受此驱使,他们会做父母期望他们做的事,学习父母期望他们学习的内容,接受父母对自己的指导与约束,进而形成良好的情绪调节能力。

4.2 教养方式的中介作用 4.2.1 教育价值观与人格智能特征维度:教养方式的中介作用在教育价值观关系性对儿童人格智能特征的影响中,父母教养方式的不一致性起中介作用。父母教育价值观中注重对儿童关系性的培养,容易形成良好的亲子关系,亲子关系融洽可以使孩子感受到温馨的家庭氛围,同时父母更容易在教养孩子的过程中表现出一致性,也就意味着父母在教养孩子过程中分歧较少,表现出高质量的协调一致的教养,而这样的教养行为被发现与儿童的语言和认知能力的提高相关(Tamis-LeMonda et al., 2004),是儿童智能特征发展的保护性因素。在关系性教育价值观影响下,采取一致性教养行为的父母会经常与孩子交流,在亲子活动中设法激发孩子的好奇心以及引起孩子进行探索的欲望,从而促进其智力的发展。一项纵向研究发现父母采用支持性的教养行为,他们的孩子容易对新颖事物感兴趣并且持久性注意能力发展较好,研究还发现这两项能力的发展显著预测了儿童之后的学业成就(Martin,Ryan,& Brooks-Gunn,2013)。此外,较低水平的教养不一致性与儿童抑制能力的良好发展相关(Roskam,Stievenart,Meunier,& Noël,2014),而抑制能力的良好发展则意味着其对某件事的专注性,比如学习,可以促进其智能特征的发展。

4.2.2 教育价值观与人格情绪稳定性维度:教养方式的中介作用在教育价值观好行为维度对儿童人格情绪稳定性的影响中,父母教养方式的溺爱性起中介作用。好行为是指在养育子代的过程中,注重培养孩子尊老爱幼的传统美德以及社会公德。父母教育价值观中注重对孩子好行为的培养,会在生活中对孩子的行为进行适当约束与限制,可以使其摆脱一切以孩子为中心的思想,从而不会使用溺爱性的教养方式。这样的父母在日常教养孩子的过程中,把孩子作为独立的主体,关爱与约束并重,对孩子的期望、要求及奖励、惩罚比较恰当,有利于孩子自我情绪的控制与调节,发展出较为稳定的情绪。在日常生活中,父母对孩子不合适的情绪宣泄不予制止教育,则容易使孩子以自我为中心,难于对自己情绪进行有效的控制,不利于情绪调节的发展(Jabeen,Anis-ul-Haque,& Riaz,2013)。另外,溺爱性教养方式的父母对孩子有过分保护的倾向,容易养成儿童过分依赖的习惯,在生活中缺乏主动性,适应能力较差,娇气、任性、自私,不利于儿童情绪稳定性的发展。同时也容易导致儿童不会使用适应性的情绪调节策略,致使情绪调节困难,从而导致情绪的不稳定(Fletcher,Parker,Bayes,Paterson,& McClure,2014)。

综上所述,父母的教育价值观与儿童的人格发展相关是因为它塑造着父母的教养方式(Senese,Bornstein,Haynes,Rossi,& Venuti,2012),父母对儿童发展认识的不同导致了不同的教育策略和行为,本研究也证明了这一点。这提醒我们,改变父母不良的教养方式不仅要从行为入手,也应该从父母教育价值观入手,转变其不良的关于孩子教育教养的价值观念,提高父母对儿童人格发展的正确认识,才能真正促进儿童人格的健康发展。

4.3 气质的调节作用 4.3.1 教育价值观与人格智能特征维度:气质的调节作用研究运用个体与环境交互作用的观点考察了父母教育价值观对儿童人格的影响及其内在作用机制,结果表明,儿童的情绪性水平对教育价值观与儿童人格之间的间接效应存在调节作用。即教养方式不一致性与智能特征之间的关系受儿童气质水平调节,与情绪性水平较高的儿童相比,间接效应对于情绪性水平较低的儿童更显著。

研究结果表明,在气质的情绪性水平较低的儿童中,随着教养方式不一致性水平的降低,即一致性水平的升高,儿童的智能特征得分会显著增高。气质的情绪性包括对人、对事情的积极情绪和负情绪表达及其表现的适度性(刘文,杨丽珠,2005),情绪性水平较低的孩子其情绪的稳定性、耐受性较高,是生活中情绪比较温和、稳定的儿童。Bates(1992)曾经指出:当孩子表现出易于抚慰、容易适应、易社交的气质特征时,父母会以温和、反应迅速的养育方式对待孩子。即当儿童气质的情绪性水平较低时,父母会选择符合儿童气质的教养方式来养育孩子,这种符合儿童气质的教养方式继而影响着儿童智能特征的发展。以往的研究结果表明当父母使用一致性较高的教养方式时,儿童智能特征发展较好(Sultan,Hagger,& Hussain,2013)。这就形成了气质调节教养方式的选择,教养方式继而影响着儿童人格发展的调节模式,这种调节模式也支持了托马斯和切斯的拟合度模型,即父母要创设符合儿童气质的抚养环境,促进儿童的人格发展(桑标,2009)。

4.3.2 教育价值观与人格情绪稳定性维度:气质的调节作用在教育价值观对儿童人格情绪稳定性的影响中,气质反应性在教育价值观好行为与教养方式溺爱性之间起显著的调节作用。反应性水平越高代表个体对外界刺激的感受、敏锐程度越高,对刺激做出反应的速度越快。本研究发现,当儿童反应性水平较高时,教育价值观好行为显著影响了教养方式溺爱性。其结果可能是因为反应性水平较高的儿童拥有更敏感的系统,更容易感知到父母教育价值观好行为的期望和要求,从而做出敏感而积极快速的反馈(Stright,Gallagher,& Kelley,2008),得到孩子积极反馈的父母则会倾向于使父母对孩子的行为进行一定的约束,不容易使用溺爱性这样的教养方式,而良好的教养方式则会使孩子的情绪稳定性得到很好的发展,从而形成父母与孩子交互作用的良性循环。而对于气质反应性水平较低的儿童来说,他们对父母提出的要求感受性不高,所以对于一个总是对父母所提要求不予以积极反应的孩子,父母培养塑造孩子所持有的教育价值观自然也不能很好的贯彻到其教养方式中,因此教育价值观与教养方式没有显著而较强的相关。

综上所述,气质对儿童人格发展的影响并非线性的,而是通过与环境的交互作用实现的。气质首先调节了教养方式的使用,面对温和的儿童,会唤起父母良好的一致性的教养方式,进而促进儿童智能特征的发展,使得亲子互动过程成为一种良性循环的过程。这也符合托马斯和切斯的良好匹配模型,即气质与环境相匹配进而能对儿童发展产生有利的结果。其次,气质调节了父母教育价值观。容易型的气质特点会与良好的教养方式或者教育价值观相匹配,而困难型气质则会匹配消极的教育价值观或者教养方式。但是,困难型气质的儿童人格并非不能获得健康发展,有研究表明当困难型气质的孩子体验到高质量的教养时,他们同样能得到较好的发展(Stright,Gallagher,& Kelley,2008),这也提醒我们:如果通过早期干预改善父母的教育价值观或者教养方式,困难型气质儿童其人格也能得到良好的发展。

在考察家庭对儿童人格的影响时,儿童的生物基础气质和他们所处的家庭环境不可避免的交织在一起。因此,在讨论家庭因素对儿童人格发展的贡献时两者都要考虑(Bates & Pettit,2007),个体自身特征可能会让这种影响减弱或增强,说明了有些儿童对环境较为敏感,另一些儿童则不那么容易受到环境的影响(Ellis & Boyce,2008)。研究结果提醒我们,儿童气质特点没有好坏之分,没有哪种气质特点意味着儿童必然受到负面影响或者能确保儿童的健康发展,关键是儿童生活的环境与其自身气质特点能否良好匹配。如果生活在与自身气质相匹配的环境中,那么气质就能发挥积极作用;如果生活在与自己气质不匹配的环境中,则气质就可能对儿童产生不良影响(张晓,王晓艳,陈会昌,2010)。因此,面对不同气质特点的儿童,能否唤起父母适合儿童气质的教育价值观或者教养方式,让儿童处于与自身气质相匹配的环境中,是儿童能否获得健全人格发展的关键。

5 结论本研究综合考察了幼儿气质、教养方式和父母教育价值观对其人格的影响,得出如下结论:

(1)教育价值观关系性维度正向预测了儿童人格智能特征;教育价值观好行为维度正向预测了儿童人格情绪稳定性;

(2)教养方式不一致性维度在关系性与智能特征的关系中起中介作用;教养方式溺爱性维度在好行为与情绪稳定性的关系中起中介作用;

(3)气质的情绪性维度和反应性维度分别调节了教养方式不一致性和溺爱性的中介作用。

| Bates, J. E. (1992). Determinants of disciplinary practice in Low-income black mother.Child Development,63(3), 573-582. |

| Bates, J. E., & Pettit, G. S. (2007).Temperament, parenting, and socialization.In Grusec, J. & Hastings, P. (Eds.), Handbook of socialization: Theory and research (pp.153-177). New York: Guilford. |

| Chao, R. K. (2000). The parenting of immigrant Chinese and European American mothers: Relations between parenting styles, socialization goals, and parental practices.Journal of Applied Developmental Psychology,21(2), 233-248. |

| Chen, X., & French, D. C. (2008). Children's social competence in cultural context.Annual Review of Psychology,59, 591-616. |

| Cheah, C. S. L., & Chirkov, V. (2008). Parents' personal and cultural beliefs regarding young children.Journal of Cross-Cultural Psychology, 39, 402-423. |

| Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model.Psychological Bulletin,113,487-496. |

| Dearing, E., & Hamilton, L. C. (2006). Contemporary advances and classic advice for analyzing mediating and moderating variables.Monographs of the Society for Research in Child Development,71(3),88-104 . |

| Ellis, B. J., & Boyce, W. (2008). Biological sensitivity to context.Current Directions in Psychological Science,17(3), 183-187. |

| EINokali, N. E., Bachman, H. J., & Votruba-Drzal, E. (2010). Parent Involvement and Children's Academic and Social Development in Elementary School.Child Development,81(3),988-1005. |

| Fletcher, K., Parker, G., Bayes, A., Paterson, A., & McClure, G. (2014). Emotion regulation strategies in bipolar II disorder and borderline personality disorder: Differences and relationships with perceived parental style.Journal of Affective Disorders,157,52-59 . |

| Jabeen, F., Anis-ul-Haque, M., & Riaz, M. N. (2013). Parenting Styles as Predictors of Emotion Regulation Among Adolescents.Pakistan Journal of Psychological Research,28(1),85-105 . |

| Leerkes, E. M., Blankson, A. N., & O'Brien, M.(2009). Differential effects of sensitivity to infant distress and non-distress on social-emotional functioning.Child Development,80, 762-775. |

| Luster T., Rhoades, K., & Haas, B. (1989).The Relation between Parental Values and Parenting Behavior: A Test of the Kohn Hypothesis.Journal of Marriage and Family,51(1), 139-147. |

| Martin, A., Ryan, R. M., & Brooks-Gunn, J. (2013). Longitudinal associations among interest, persistence, supportive parenting, and achievement in early childhood.Early Childhood Research Quarterly,28(4),658-667 . |

| Meng, C., (2012). Parenting Goals and Parenting Styles among Taiwanese Parents: The Moderating Role of Child Temperament.The New School Psychology Bulletin,9(2),52-67. |

| Morris, A. S., Silk, J. S., Morris, M. D., Steinberg, L., Aucion, K. J., & Keyes, A. W. (2011). The Influence of Mother-Child Emotion Regulation Strategies on Children's Expression of Anger and Sadness.Developmental Psychology,47(1), 213-225. |

| Muhtadie, L., Zhou, Q., Eisenberg, N., & Wang, Y. (2013). Predicting internalizing problems in Chinese children: the unique and interactive effects of parenting and child temperament.Development and Psychopathology,25(3), 653-667. |

| Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies.Journal of Applied Psychology,88(5),879-903. |

| Robinsona, O. C., Lopezb, F. G., & Ramosb, K., (2014). Parental antipathy and neglect: Relations with Big Five personality traits, cross-context trait variability and authenticity.Personality and Individual Differences,56(2), 180-185. |

| Roskam, I., Stievenart, M., Meunier, J. C., & Noël, M.P. (2014). The development of children's inhibition: Does parenting matter?Journal of Experimental Child Psychology,122, 166-182 . |

| Rowe, M. L., & Casillas, A. (2011). Parental goals and talk with toddlers.Infant Child Development,20(5), 475-494. |

| Senese, V. P., Bornstein, M. H., Haynes, O. M., Rossi, G., & Venuti, P. (2012). A cross-cultural comparison of mothers' beliefs about their parenting very young children Original.Infant Behavior and Development,35(3), 479-488. |

| Stright, A. D., Gallagher, K. C., & Kelley, K. (2008). Infant Temperament Moderates Relations between Maternal Parenting in Early Childhood and Children's Adjustment in First Grade.Child Development,79(1),186-200 . |

| Sultan, S., Hagger, M., & Hussain, I. (2013). Analyzing Academic Performance and Mental Health of Elementary School Students through Parenting Practices.Journal of Educational Research,16(1),71-78 . |

| Tamis-LeMonda, C. S., Shannon, J. D., Cabrera, N. J., & Lamb, M. E. (2004). Fathers and Mothers at Play With Their 2-and 3-Year-Olds: Contributions to Language and Cognitive Development.Child Development, 75(6),1806-1820 . |

| Van den Akker, A. L., Dekovic, M., Asscher, J. J., Shiner, R. L., & Prinzie, P. (2013). Personality types in childhood: relations to latent trajectory classes of problem behavior and over-reactive parenting across the transition into adolescence.Journal of Personality and Social Psychology,104(1), 750-764. |

| 戴维﹒谢弗 著. 陈会昌等译. (2012).社会性与人格发展. 北京: 人民邮电出版社, 398. |

| 林磊. (1995). 幼儿家长教育方式的类型及其行为特点.心理发展与教育,4, 43-47. |

| 刘文, 杨丽珠. (2005). 基于教师评定的3-9 岁儿童气质结构.心理学报,37(1), 67-72. |

| 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 有调节的中介模型检验方法: 竞争还是替补?心理学报,46(5), 714-726. |

| 杨红梅. (2013). 幼儿父母价值观的调查研究.早期教育(教科研版), 10. |

| 杨丽珠. (1993).幼儿个性发展与教育.北京: 世界图书出版公司. |

| 杨丽珠. (2014).儿童青少年人格发展与教育.北京:中国人民大学出版社. |

| 杨丽珠, 杨春卿. (1998). 幼儿气质与母亲教养方式的选择.心理科学,21(1), 43-50 . |

| 杨丽珠, 张金荣, 刘红云, 孙岩. (2015). 3-6岁儿童人格发展的群组序列追踪研究,心理科学,38(3),586-593. |

| 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法.心理科学进展,12(6), 942 -950. |

| 桑标. (2009).儿童发展心理学. 北京: 高等教育出版社, 259. |

| 邹萍, 杨丽珠. (2005). 父母教育观念类型对幼儿个性相关特质发展的影响.心理与行为研究,3(3), 182-187. |

| 张晓, 王晓艳, 陈会昌. (2010). 气质与童年早期的师生关系:家庭情感环境的作用. 心理学报, 42(7),768-778. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31