国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 刘文文, 江琦, 任晶晶, 李树芳, 徐雅珮. 2015.

- LIU Wenwen, JIANG Qi, REN Jingjing, LI Shufang, XU Yapei. 2015.

- 特质愤怒对攻击行为的影响:敌意认知和冲动性水平有调节的中介作用

- The Impact of Trait Anger on Aggressive Behavior: ModeratedMediating Effect of Hostile Cognition and Impulsivity Level

- 心理发展与教育, 31(4): 485-493

- Acta Meteorologica Sinica, 31(4): 485-493.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.04.13

-

文章历史

2 西南大学心理学部, 重庆 400715

2 Faculty of Psychological Science, Southwest University, Chongqing 400715

在生活中我们常会有这样的疑问,面对同样的冲突情境,为什么有的人会将其理解为挑衅性的、不友好的、敌意的,而有的人却更愿意解释为中性的呢?同样是内心愤怒的个体,为什么有的人会大发雷霆,任其爆发,而有的人却能够恰如其分的控制呢?心理学家(Epps & Kendall,1995; Tafrate,Kassinove,& Dundin,2002; Wilkowski & Robinson,2010; Wulfert,Block,Santa Ana,Rodriguez,& Colsman,2002)认为,这可能是由于个体的特质愤怒水平差异和冲动性水平的不同所造成的。部分调查结果显示,约有13%的人属于高特质愤怒个体(陶琳瑾,2011)。那么到底什么是特质愤怒呢?从心理学上讲,特质愤怒(trait anger)是一种持久而稳定的人格特质,包括在愤怒的频率、持续时间和强度上稳定的个体差异(Deffenbacher,1992; Charles D Spielberger,Reheiser,& Sydeman,1995)。有研究发现,相对于低特质愤怒者而言,高特质愤怒者更有可能表现出一些违反社会规则的偏差行为(Restubog,Garcia,Wang,& Cheng,2010),例如,攻击性驾驶(Deffenbacher,Lynch,Oetting,& Yingling,2001)、针对重要他人的暴力攻击(Parrott & Zeichner,2003)、虐待儿童(Nomellini & Katz,1983)等。还有研究表明,高特质愤怒个体对与愤怒相关刺激存在注意偏向(罗亚莉,张大均,2011),更倾向于对外部的输入产生敌意性解释,并且在对敌对意图不明了的情况下(模糊情境),也倾向于产生敌意性解释(Crick & Dodge,1994)。因此高特质愤怒个体比低特质愤怒个体更容易在相同情境中感到被激怒,更容易产生状态愤怒(Charles Donald Spielberger,1988),从而表现出更多的适应不良的应对(maladaptive cope),包括言语和身体对抗。由此我们可以看出,特质愤怒是影响攻击行为及其各维度的一个显著因素(Bettencourt,Talley,Benjamin,& Valentine,2006)。然而特质愤怒究竟“怎样”影响攻击行为以及“何时”影响更强,已有研究很少涉及。因此,本研究拟从一般攻击模型(The General Aggression Model,以下简称GAM)出发,对此问题进行初步探讨。

一般攻击模型(GAM)是Anderson在整合以往研究的基础上提出的。该模型主要介绍了输入变量(个体因素和情境因素)通过影响个体当时的内在认知过程和后继的评价决策过程而产生攻击行为(Anderson & Bushman,2002);其中输入变量主要包括两个方面:人的因素和情景因素。人的因素主要包括特质、信念、态度、价值观、长期目标等。情境因素主要包括:攻击性线索、挑衅、挫折、疼痛与不适、酒精和药物、诱因等。人体的内在状态主要包括:敌意性思维等的认知过程、情感过程、唤醒水平三个方面。评价和决策过程的结果决定最终的行为方式。GAM的理论建构是符合当前攻击社会认知模型的任务取向的。攻击社会认知模型的任务包括鉴别攻击行为的内部中介因素以及解释认知中介过程是如何制约个体的攻击反应等。GAM所探讨的正是作为个体内在状态的认知过程(敌意性认知)在攻击行为中所起的中介作用(应贤慧,戴春林,2008)。

根据Anderson的GAM理论以及攻击社会认知模型的任务取向,输入变量很少直接对人的行为产生影响而往往以个体内在认知过程为中介的。因此特质愤怒作为个体特质因素,也必须依赖个体的内在状态的认知过程(敌意性认知)的中介而得以实现(Anderson & Bushman,2002; 应贤慧,戴春林,2008)。人格的社会认知理论(Cervone & Shoda,1999)也认为,个体在情境和行为表现上的不同也许是由于个体对特定情境的理解不同所造成的,与之相关的认知过程在其中可能起到中介作用。因此,个体对敌意刺激的不同程度的认知过程是引发个体不同愤怒程度的一个重要因素(Epps & Kendall,1995; Wilkowski,Robinson,Gordon,& Troop-Gordon,2007)。还有研究表明,高特质愤怒者更倾向于启动“热”执行加工功能,例如,将模糊性的刺激解释为敌意性的(Wilkowski,Robinson,Gordon,& Troop-Gordon,2007)。因此,本研究提出假设H1:个体的内在认知过程(敌意性认知)会在特质愤怒与攻击行为之间起着(部分)中介作用。

虽然敌意认知在特质愤怒对攻击行为的影响中起到至关重要的作用,但是有些个体受敌意性思维的影响较大,而有些则较小。究其缘由,这可能是由于个体冲动性水平的不同所导致的。冲动性作为一种人格特质,对人的思维和行为都有一定的影响(周静,2014)。换言之,冲动性水平可能作为调节变量,调节敌意认知对攻击行为的影响。

冲动性(impulsivity)是一种稳定的人格特质,具有冲动性人格特质的个体,无论对内部刺激还是外部刺激通常都会作出快速、无计划的反应,且不考虑是否会对自身或他人产生负面影响(Moeller,Barratt,Dougherty,Schmitz,& Swann,2001)。Barratt(1985)并将其最终划分为三个维度—运动冲动性、注意冲动性和无计划冲动性。运动冲动性是指易受外界刺激的引诱和干扰,行事鲁莽,不计后果,对行为的负性结果敏感度低;注意冲动性指对正在发生的事件难以集中注意力或者精力;无计划冲动性指缺少对将要发生或未来事情的规划,即缺乏长远考虑(Barratt,1985; Stanford et al., 2009)。杨丽珠等(2011)认为,人类攻击行为不仅受到内部认知因素影响,还受人格特征等多种因素的制约。如冲动性人格特质(Barratt,Monahan,& Steadman,1994),已有研究发现(Wulfert,Block,SantaAna,Rodriguez,& Colsman,2002),个体在感受到威胁或侵犯的情况下,高冲动性个体更容易从事一些具有破坏性、攻击性、暴力性或危险性的行为。据此,我们假设H2:冲动性水平在敌意认知对攻击行为的影响中起调节作用。

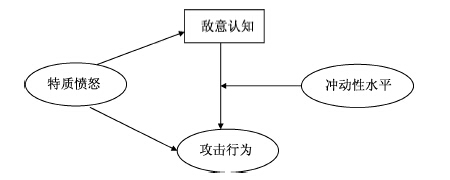

综上所述,根据GAM模型,结合已有的实证研究,我们提出假设H1和H2,并整合为一个有调节的中介模型(图 1),即“特质愤怒→敌意认知→攻击行为”,且该中介过程的后半路径受个体冲动性水平的调节。旨在从理论上深入理解特质愤怒对攻击行为的影响机制,同时为GAM模型提供实证依据;从实践上为有效控制特制愤怒者的攻击行为提供干预和指导,促进其身心健康水平。

|

| 图 1 特质愤怒、敌意认知、冲动性水平与攻击行为的假设模型 |

采用整群随机抽样的方式选取重庆市某综合性大学700名大学生为被试,以班级为单位,共发放问卷700份,回收544份,回收率为78%,剔除部分问卷回答不完整、答案全部一致或者具有明显规律的虚假作答问卷,最终获得有效问卷527份。其中,大一132人,大二259人,大三136人;男生132人,女生389人,还有6人未标明性别;被试年龄在16~25岁之间。

2.2 研究工具 2.2.1 特质愤怒量表采用Spielberger(1999)编制的特质愤怒量表(The Trait Anger Scale,TAS),该量表包含10个条目、两个因子,即气质型愤怒和反应型愤怒因子,每个因子分别有4个条目,其余两个条目计入特质愤怒总分。量表采用4级评分,从“几乎不”(得1分)到“总是”(得4分),得分高的个体比得分低的个体更容易体验状态愤怒,且易怒的程度更高。本研究中,对量表进行探索性和验证性因素分析后发现,条目7和条目9的因素负荷量极低,因此将其删除,删除后的总量表的α系数为0.82,两个分量表分别为0.82和0.70。

2.2.2 攻击行为问卷Buss和Perry编制的攻击性问卷(The Aggression Questionnaire,AQ)包含身体攻击性、言语攻击性、愤怒和敌意认知四个分量表共29个条目;前14个项目测量个体攻击行为,包含身体攻击、言语攻击两个维度,后15个项目测量个体攻击性的内在状态,即攻击性情绪和认知,含愤怒(Anger)和敌意(Hostility)两个维度。由于本研究是对个体的攻击行为进行测量即指采用面对面的直接攻击形式,如打架、辱骂以及其他形式的身体攻击和言语攻击等外部攻击行为(Hartup,1974; 刘灵,2005)。因此,采用攻击性问卷的前两个维度—身体攻击和言语攻击,共14个题目。问卷采用五点记分法,从“完全不符合”(得1分)到“完全符合”(得5分),得分越高表明攻击行为越频繁。本研究中,身体攻击和言语攻击两维度的α系数分别为0.7和0.6。

2.2.3 敌意认知分量表对敌意性认知的测量参照应贤慧的做法(应贤慧,戴春林,2008),采用攻击性问卷的敌意认知维度。问卷的计分方法与攻击性问卷一致。本研究中,该维度的α系数为0.7。

2.2.4 冲动性量表使用Barratt的冲动量表中文版(The Chinese version of the Barratt Impulsiveness Scale,11th version,BIS-11-C),Barratt冲动量表中文版是由Patton,Stanford,Barratt(1995)编制,由张树桥等人修订的测量冲动性人格特质的量表。由30个条目组成,分成三个因子:注意因子、运动性因子、无计划性因子。根据每个条目出现的频度按1~4级评分(几乎不/从不=1,偶尔=2,经常=3,几乎是/总是=4),其中11个条目(4、5、13、14、15、16、17、19、20、21、26)为反向计分。问卷总分越高,说明个体的冲动水平越高。在进行探索性和验证性因素分析后发现,11、24、25三个题目的因素负荷极低,并且也不符合大学生本身的特征,因此将其删除,但是题目的序号未做修改。研究表明,在删除三个题目后,总量表和分量表的α系数在0.54~0.72之间,本研究中总量表的α系数为0.72;

2.3 施测过程与数据处理采用统一指导语,由经过专业培训的心理学专业研究生对调查对象进行集体或个体施测,并向被试说明问卷的保密性、填写的真实性、填写的注意事项以及填写方法,在被试理解后单独作答,完成后当场收回问卷。整个测试流程大约20分钟。对不符合条件的被试进行剔除,然后用SPSS17.0和AMOS17.0进行数据处理与分析。

3 结果与分析 3.1 共同方法偏差检验和主要变量间的相关分析 3.1.1 共同方法偏差检验

由于问卷数据是通过集体施测和自评的方式收集的,因此,在此过程中可能会存在共同方法偏差(common method biases)。为此,在问卷收集过程中主要通过设定问卷的反应方式、反应语句,作答时的匿名性、保密性等方式来进行程序控制;在统计控制上,则主要是对数据进行Harman 单因素检验,具体来说,就是同时对所有变量的项目进行探索性因素分析,检验未旋转主成分分析的结果,如果只析出一个因子或某个公因子解释力特别大,即可判定存在严重的共同方法偏差(Eby & Dobbins,1997; Livingstone,Nelson,& Barr,1997; 周浩,龙立荣,2004);如果得到了多个特征值大于1的因子且第一个因子解释的变异量不超过40%,则表明共同方法变异不严重(Ashford & Tsui,1991)。检验结果表明,未旋转主成分分析共有17个因子的特征值大于1且第一个因子解释的变异量仅为16.77%,鉴于此,本研究的共同方法偏差问题不严重。

3.1.2 主要变量间的相关分析采用斯皮尔曼(Spearman)相关分析对主要变量间的相关进行分析(表 1),结果发现,主要变量之间存在显著相关,具体来说,气质型愤怒和反应型愤怒分别与愤怒、身体攻击、言语攻击、敌意认知、注意因子、运动性因子存在显著正相关,但是气质型愤怒与无计划性因子相关不显著,而反应型因子与运动性因子成显著正相关;敌意认知与愤怒、身体攻击、言语攻击、注意因子、运动性因子存在显著正相关,但是与无计划性因子相关不显著;愤怒、身体攻击、言语攻击与注意因子、运动性因子存在显著正相关,但是只有愤怒与无计划性因子存在显著相关,身体攻击和言语攻击与无计划性因子相关不显著;因此,有必要进一步考察它们之间的关系。

| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| 1气质型愤怒 | 7.71 | 2.09 | 1.00 | ||||||||

| 2反应型愤怒 | 8.06 | 1.96 | 0.50** | 1.00 | |||||||

| 3愤怒 | 19.51 | 5.01 | 0.63** | 0.50** | 1.00 | ||||||

| 4身体攻击 | 19.28 | 5.12 | 0.42** | 0.42** | 0.56** | 1.00 | |||||

| 5言语攻击 | 13.62 | 3.06 | 0.34** | 0.33** | 0.50** | 0.35** | 1.00 | ||||

| 6敌意认知 | 18.15 | 4.22 | 0.38** | 0.44** | 0.52** | 0.40** | 0.47** | 1.00 | |||

| 7注意因子 | 17.87 | 2.97 | 0.20** | 0.25** | 0.31** | 0.26** | 0.21** | 0.33** | 1.00 | ||

| 8运动性因子 | 20.27 | 3.06 | 0.31** | 0.28** | 0.38** | 0.38** | 0.30** | 0.29** | 0.35** | 1.00 | |

| 9无计划因子 | 24.45 | 3.74 | 0.06 | 0.09* | 0.12** | 0.06 | -0.03 | 0.05 | 0.19** | 0.16** | 1.00 |

| 注:“*”表示p<0.05,“ **”表示p<0.01“ ***”表示p<0.001。 | |||||||||||

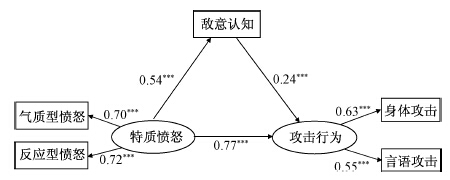

采用结构方程模型技术,以特质愤怒为预测变量,攻击行为为因变量,探讨敌意认知的中介效应,并考察整个模型法拟合情况。结果表明,整个模型拟合指数良好:χ2/df为1.61,RMSEA等于0.03,GFI、AGFI、IFI和CFI值都大于0.90。

特质愤怒、敌意认知和攻击行为间的中介作用模型见图 2。结果显示,特质愤怒对攻击行为的路径系数显著(β=0.54,p<0.001),特质愤怒对敌意认知的路径系数显著(β=0.77,p<0.001),敌意认知对攻击行为的路径系数显著(β=0.24,p<0.001)。由此可见,敌意认知在特质愤怒和攻击行为间起着部分中介的作用(中介效应值ab=0.13,Z=2.6,p<0.01)。

|

| 图 2 敌意认知的中介效应模型 |

有调节的中介模型(moderated mediation model)就是同时包含中介变量和调节变量的一种常见模型,这种模型意味着自变量通过中介变量对因变量产生影响,而中介过程受到调节变量的调节(Baron & Kenny,1986; 温忠麟,刘红云,侯杰泰,2012; 温忠麟,叶宝娟,2014; 温忠麟,张雷,侯杰泰,2006)。在本部分研究中自变量为敌意认知,调节变量为注意因子、运动性因子和无计划性因子,因变量为攻击行为(分为身体攻击和言语攻击)。首先将自变量与调节变量中心化,以免受多重共线性的影响,以此为基础分别计算敌意认知与注意因子、运动性因子、无计划因子的交互项对攻击行为的预测作用是否显著,从而检验调节作用是否显著。分析结果的各项拟合指数分别为:χ2/df=4.42,RMSEA=0.08,GFI=0.99,IFI=0.97,CFI=0.97。敌意认知与运动性因子的交互项对攻击行为的路径系数显著(β=0.17,p<0.01),说明运动性因子在特质愤怒对攻击行为的预测作用中存在调节效应,即特质愤怒对攻击行为的影响会因运动性因子水平的不同而存在差异。而敌意认知与注意因子、无计划因子的交互项对攻击行为的路径系数不显著,这说明注意因子和无计划因子在特质愤怒对攻击行为的预测作用中不存在调节效应。

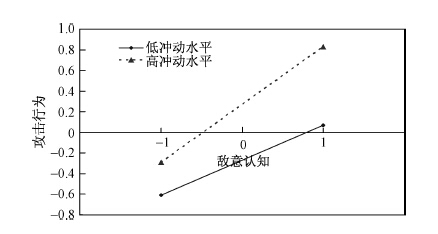

其次,通过简单斜率检验来进一步分析运动性因子的调节作用。以平均数加减一个标准差将调节变量分组,平均数加一个标准差为高分组,平均数减一个标准差为低分组,从图 3可以直观地看出敌意认知对攻击行为的影响如何受到运动性因子的调节。敌意认知对攻击行为的影响可以直接看斜率,它衡量了敌意认知每变化一个标准差,攻击行为变化多少个标准差。简单斜率检验结果表明,当个体的冲动性水平较低时(Z冲动水平≤-1),随着敌意认知的增加,个体的攻击行为表现出上升的趋势(β=0.4,t=4.01,p<0.001),敌意认知每增加一个标准差,攻击行为增加0.4个标准差;当个体的冲动性水平较高时(Z冲动水平≥1),随着敌意认知的增加,个体的攻击行为表现出上升的趋势(β=0.5,t=4.6,p<0.001),敌意认知每增加一个标准差,攻击行为显著增加0.5个标准差,相对于冲动性水平较低时,增加幅度显著提高。即敌意认知对攻击行为的影响会因个体冲动性水平的不同而表现出前强度上的差异。

|

| 图 3 运动性因子水平调节敌意认知对攻击行为的影响 |

以上结果发现,敌意认知在特质愤怒和攻击行为之间具有部分中介作用,而运动性因子对敌意认知和攻击行为之间的关系具有调节作用,这预示着在特质愤怒、敌意认知、冲动性水平和个体攻击行为的 关系中,冲动性水平可能是有调节的中介变量。 对此,我们进行模型整合验证。

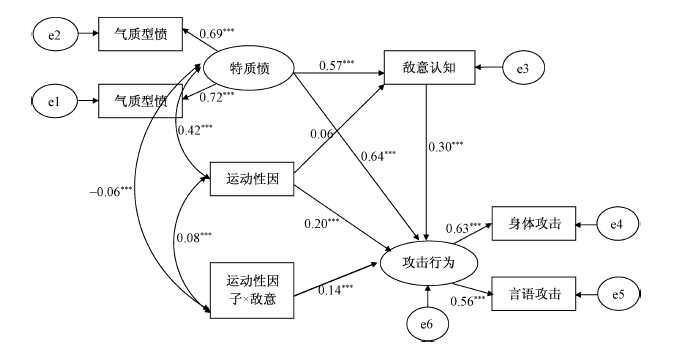

整合验证结果的各项拟合指数分别为:χ2/df=5.02,RMSEA=0.087,GFI=0.98,IFI=0.96,CFI=0.96。模型拟合良好(图 4)。特质愤怒与敌意认知之间(β=0.57,p<0.001)、敌意认知与攻击行为之间(β=0.30,p<0.001)、特质愤怒与攻击行为之间(β=0.64,p<0.001)路径系数显著;运动性因子与敌意认知之间的路径系数不显著(β=0.06,p>0.05)、运动性因子与攻击行为间的路径系数显著(β=0.20,p<0.001),敌意认知与运动性因子的交互项与攻击行为间的路径系数显著(β=0.14,p<0.01),这一结果验证了特质愤怒对攻击行为是有调节的中介作用。

|

| 图 4 有调节的中介作用的结构方程模型结果 |

在已有研究的基础上,本研究采用结构方程技术,纳入敌意认知以探讨特质愤怒对攻击行为的影响机制,结果显示,敌意认知部分中介特质愤怒对攻击行为的影响,初步证明了敌意认知部分中介特质愤怒和攻击行为关系的合理性。结合Anderson的一般攻击模型(GAM),可以发现,特质愤怒作为输入变量,通过激活个体的内在敌意认知水平,进而来增加攻击行为。这就在理论上进一步深化了特质愤怒对攻击行为的影响机制。

相关分析的结果显示,气质型愤怒、反应型愤怒与攻击行为及各个维度均呈显著正相关,结构方程模型分析结果也发现,特质愤怒对攻击行为具有显著的直接预测作用,特质愤怒越高,个体的攻击性越强,这与以往的研究结果是一致的(Tafrate,Kassinove,& Dundin,2002)。同时,本研究也发现,敌意认知对攻击行为也具有显著地直接预测作用。这与社会信息加工理论的观点是一致的。社会信息加工理论认为,决定个体行为的关键不仅在于情境刺激,更主要是由于个体对这种情境刺激的加工和解释方式。个体对敌意情境刺激的认知加工和解释方式决定了其在该情境下的反应(Dodge & Crick,1990)。大量研究验证了该理论的实用性和稳定性,研究者们发现,具有高敌意认知的个体通常会报告更高水平的愤怒(Epps & Kendall,1995; Wilkowski & Robinson,2010),在模糊情境刺激下,增加被试的敌意解释,会使被试的愤怒反应增多(Meier & Robinson,2004),而对敌意解释偏见进行干预,降低这种偏见以后,个体的愤怒反应也随之降低(Hudley & Graham,1993)。

除此之外,我们发现,特质愤怒除了直接作用于攻击行为外,还通过敌意认知间接作用于攻击行为。即特质愤怒者更容易通过主观上对刺激情境产生敌意解释而产生攻击性行为,该发现可以从以下角度加以解释:首先,从认知新联想理论(Berkowitz, 1990,2003)的角度看,与攻击有关的思维、情感和行为在记忆中是一个联合的网络。这个网络的任何部分一旦被激活,相关的概念也会相互传播激活。对于高特质愤怒者而言,一方面,他们的敌意思维与记忆之间的相互联系比低特质愤怒个体更为紧密,因此他们更习惯性地获取敌意思维,对外界刺激做出敌意解释;另一方面,他们敌意概念的外延更广,因此敌意概念与其他概念的联系也更加紧密,被激活的速度也相对更快。其次,Mathews和MacLeod等(2002)认为,在人类的认知加工系统中可能存在威胁性评估系统。这一系统对于信息的威胁性评估具有一个阈限,如果威胁性程度在这个阈限以内,系统就会忽略这个信息。高特质愤怒个体的威胁性评估系统可能有更低的阈限值。

值得一提的是,对中介效应进行检验后我们发现,敌意认知的中介效应值仅仅为13%,也就是说特质愤怒主要还是直接引发攻击行为。Huesmann(1988,1988)的脚本理论(Script Theory)认为,存储在个体记忆中的概念集或脚本,如果经常得到实践或心理上的预演,那么这一脚本便会更容易获得或激活,甚至达到无需意识参与的自动化程度。对于高特质愤怒者而言,存储在他们记忆中的攻击性脚本早已达到无需意识参与的自动化程度,因此,当他们面对外界挑衅或威胁性刺激时,会迅速的直接进行攻击行为反应而无需思考。Tafrate等(2002)的研究也发现,个体的特质愤怒越高,其攻击性越强,反应过程越快。

4.2 冲动性水平的调节作用特质愤怒对攻击行为有直接的正向预测效应,且通过敌意认知增加或降低攻击行为。然而,即便是同样愤怒的个体,他们在攻击行为的表达上也会存在很大的个体差异。为此,我们进一步检验冲动水平是否调节敌意认知对攻击行为的影响。结果表明,冲动水平的运动性因子维度的确调节敌意认知对攻击行为的影响。具体来说,当个体敌意认知水平处于同等水平时,运动性因子水平高的个体的攻击性明显强于运动性因子水平低的个体的攻击性。这与前人研究的结果基本一致。于丽霞等则通过自我报告、行为学、脑电等指标考察了自伤青少年的冲动性,其结果显示,自伤青少年的冲动性显著高于普通的同龄青少年(于丽霞,凌霄,江光荣,2013)。鉴于此,我们可以考虑从控制个体冲动性的角度来对个体的攻击行为进行干预,以减少攻击行为的发生。

值得注意的是,冲动性水平的其他两个维度注意因子和无计划性因子并没有调节敌意认知对攻击行为的影响。我们知道,冲动性主要是影响人类的思维和行为控制两个方面(周亮,何晓燕,肖水源,2006),而注意因子和无计划因子是类属于思维方面的,在本研究中,冲动性水平主要调节的是特质愤怒—敌意认知—攻击行为的后半路径而非前半路径,即个体对信息进行认知加工后到实施行为之间的过程的调节,也就是一种对外在行为表达的控制。而且,在本研究中,运动性因子维度对敌意认知的路径系数并不显著,这也进一步说明了这一调节主要是对外在行为表达的控制。

4.3 研究价值及展望本研究具有重要的理论价值和实践意义。理论上,有助于理解特质愤怒“怎样”影响个体的攻击行为,以及“何时”影响更强,进而丰富特质愤怒对攻击行为影响机制的理论研究;同时也为一般攻击模型提供了一定的实证依据。实践上,根据了解特质愤怒个体攻击行为发生的内部机制来提出更具有针对性的措施来减少攻击行为的发生,从而促进个体的身心健康,实现内心的自我和谐。例如,许多研究者(Nangle,Erdley,Carpenter,& Newman,2002)通过干预个体认知中信息加工过程的不同阶段来制定干预方案,从而降低攻击性儿童或青少年的敌意归因(Hudley et al., 1998; Hudley & Graham,1993)提高对攻击行为后果的认知能力(杜红梅,冯维,2005)并产生适当的行为反应。Watkins等(2009)则是通过对高特质愤怒者进行反思注意和努力控制能力的训练(例如,注意训练疗法、反思-聚焦认知疗法等),来提高个体的自我控制能力,降低攻击行为。这些干预虽然取得了一定的效果,但是都是通过个体自我报告的方式来测量的,缺乏客观的生理测量指标。另一方面,对被试的知识文化水平也有一定的要求,这就在一定程度上限制了干预对象的范围。

当然,由于条件限制,本研究也存在许多不足。首先,对个体内在认知方式的测量采用攻击行为问卷的敌意认知维度,不可避免的会存在高相关来影响研究结果。并且,对个体内在认知方式的测量仅采用问卷的形式,比较单一。而执行功能是比较复杂的认知功能,需要通过脑生理机制来进一步深化研究。执行功能的生理机制在前额叶皮层(Durston et al., 2002; 蔡厚德,刘昌,2004; 周详,白学军,2006),前额皮层是导致攻击行为的重要因素。Grafman等(1996)通过对前额有损伤的老兵进行研究后发现,他们会表现出愤怒、敌对、准备战斗的个性特征。另一项研究也发现,前额有损伤的个体比正常被试和其他脑区有损伤的个体相比,会表现出更多的攻击行为。Barratt,Stanford和Kent等(1997)的研究发现,与非攻击性男性相比,攻击性男性P300振幅的削弱,主要出现在前额皮层区域。未来的研究中需要结合FMRI、ERP等技术从脑机制方面来进行深化。

此外,本研究虽然探讨了敌意认知对特质愤怒和攻击行为的部分中介作用,以及冲动性水平所起到的调节作用,但是除此之外,是否还存在其他可能的中介变量和调节变量,这也是以后需要进一步探讨的。

5 结论(1)特质愤怒、敌意认知、冲动型水平与攻击行为成显著正相关。

(2)特质愤怒对攻击行为有直接的正向预测作用,同时还通过敌意认知部分中介对攻击行为产生影响。

(3)敌意认知的中介作用受到个体冲动性水平的调节,敌意认知对攻击行为的影响,会随着个体的冲动性水平的不同而表现出差异。

| "Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Psychology, 53(1), 27. |

| Ashford, S. J., & Tsui, A. S. (1991). Self-regulation for managerial effectiveness: The role of active feedback seeking. Academy of Management Journal, 34(2), 251-280. |

| Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173. |

| Barratt, E. S. (1985). Impulsiveness subtraits: Arousal and information processing. Motivation, Emotion and Personality, 137-146. |

| Barratt, E. S., Monahan, J., & Steadman, H. (1994). Impulsiveness and aggression. Violence and Mental Disorder: Developments in Risk Assessment, 10, 61-79. |

| Barratt, E. S., Stanford, M. S., Kent, T. A., & Alan, F. (1997). Neuropsychological and cognitive psychophysiological substrates of impulsive aggression. Biological Psychiatry, 41(10), 1045-1061. |

| Berkowitz, L. (1990). On the formation and regulation of anger and aggression: A cognitive-neoassociationistic analysis. American Psychologist, 45(4), 494. |

| Berkowitz, L. (Ed.). (2003). Affect, aggression, and antisocial behavior (xvii). New York: Oxford University Press, 804-823. |

| Bettencourt, B., Talley, A., Benjamin, A. J., & Valentine, J. (2006). Personality and aggressive behavior under provoking and neutral conditions: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 132(5), 751. |

| Cervone, D., & Shoda, Y. (1999). The coherence of personality: Social-cognitive bases of consistency, variability, and organization: Guilford Press. |

| Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. Psychological Bulletin, 115(1), 74. |

| Deffenbacher, J. L. (1992). Trait anger: Theory, findings, and implications. Advances in Personality Assessment, 9, 177-201. |

| Deffenbacher, J. L., Lynch, R. S., Oetting, E. R., & Yingling, D. A. (2001). Driving anger: Correlates and a test of state-trait theory. Personality and Individual Differences, 31(8), 1321-1331. |

| Dodge, K. A., & Crick, N. R. (1990). Social information-processing bases of aggressive behavior in children. Personality and Social Psychology Bulletin, 16(1), 8-22. |

| Durston, S., Thomas, K. M., Yang, Y., Ulu?, A. M., Zimmerman, R. D., & Casey, B. (2002). A neural basis for the development of inhibitory control. Developmental Science, 5(4), F9-F16. |

| Eby, L. T., & Dobbins, G. H. (1997). Collectivistic orientation in teams: an individual and group-level analysis. Journal of Organizational Behavior, 18(3), 275-295. |

| Epps, J., & Kendall, P. C. (1995). Hostile attributional bias in adults. Cognitive Therapy and Research, 19(2), 159-178. |

| Grafman, J., Schwab, K., Warden, D., Pridgen, A., Brown, H., & Salazar, A. (1996). Frontal lobe injuries, violence, and aggression a report of the vietnam head injury study. Neurology, 46(5), 1231-1231. |

| Hartup, W. W. (1974). Aggression in childhood: Developmental perspectives. American Psychologist, 29(5), 336. |

| Huesmann, L. R. (1988). An information processing model for the development of aggression. |

| Huesmann, L. R. (1998). The role of social information processing and cognitive schema in the acquisition and maintenance of habitual aggressive behavior. |

| Hudley, C., Britsch, B., Wakefield, W. D., Smith, T., Demorat, M., & Cho, S. J. (1998). An attribution retraining program to reduce aggression in elementary school students. Psychology in the Schools, 35(3), 271-282. |

| Hudley, C., & Graham, S. (1993). An attributional intervention to reduce peer-directed aggression among African-American boys. Child development, 64(1), 124-138. |

| Livingstone, L. P., Nelson, D. L., & Barr, S. H. (1997). Person-environment fit and creativity: an examination of supply-value and demand-ability versions of fit. Journal of Management, 23(2), 119-146. |

| Mathews, A., & MacLeod, C. (2002). Induced processing biases have causal effects on anxiety. Cognition & Emotion, 16(3), 331-354. |

| Meier, B. P., & Robinson, M. D. (2004). Does quick to blame mean quick to anger? The role of agreeableness in dissociating blame and anger. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(7), 856-867. |

| Moeller, F. G., Barratt, E. S., Dougherty, D. M., Schmitz, J. M., & Swann, A. C. (2001). Psychiatric aspects of impulsivity. American Journal of Psychiatry, 158(11), 1783-1793. |

| Nangle, D. W., Erdley, C., Carpenter, E. M., & Newman, J. E. (2002). Social skills training as a treatment for aggressive children and adolescents: A developmental-clinical integration. Aggression and Violent Behavior, 7(2), 169-199. |

| Nomellini, S., & Katz, R. C. (1983). Effects of anger control training on abusive parents. Cognitive Therapy and Research, 7(1), 57-67. |

| Parrott, D. J., & Zeichner, A. (2003). Effects of trait anger and negative attitudes towards women on physical assault in dating relationships. Journal of Family Violence, 18(5), 301-307. |

| Patton, J. H., & Stanford, M. S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. Journal of Clinical Psychology, 51(6), 768-774. |

| Restubog, S. L. D., Garcia, P. R. J. M., Wang, L., & Cheng, D. (2010). It's all about control: The role of self-control in buffering the effects of negative reciprocity beliefs and trait anger on workplace deviance. Journal of Research in Personality, 44(5), 655-660. |

| Spielberger, C. D. (1988). State-trait anger expression inventory: Professional manual: Psychological Assessment Resources Odessa, FL. |

| Spielberger, C. D., Reheiser, E. C., & Sydeman, S. J. (1995). Measuring the experience, expression, and control of anger. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 18(3), 207-232. |

| Stanford, M. S., Mathias, C. W., Dougherty, D. M., Lake, S. L., Anderson, N. E., & Patton, J. H. (2009). Fifty years of the Barratt Impulsiveness Scale: An update and review. Personality and Individual Differences, 47(5), 385-395. |

| Tafrate, R. C., Kassinove, H., & Dundin, L. (2002). Anger episodes in high-and low-trait-anger community adults. Journal of Clinical Psychology, 58(12), 1573-1590. |

| Watkins, E. R. (2009). Depressive rumination: investigating mechanisms to improve cognitive behavioural treatments. Cognitive Behaviour Therapy, 38(S1), 8-14. |

| Wilkowski, B. M., & Robinson, M. D. (2010). Associative and spontaneous appraisal processes independently contribute to anger elicitation in daily life. Emotion, 10(2), 181. |

| Wilkowski, B. M., Robinson, M. D., Gordon, R. D., & Troop-Gordon, W. (2007). Tracking the evil eye: Trait anger and selective attention within ambiguously hostile scenes. Journal of Research in Personality, 41(3), 650-666. |

| Wulfert, E., Block, J. A., Santa Ana, E., Rodriguez, M. L., & Colsman, M. (2002). Delay of gratification: Impulsive choices and problem behaviors in early and late adolescence. Journal of Personality, 70(4), 533-552. |

| 蔡厚德, 刘昌. (2004). 大脑前扣带回皮层与执行功能. 心理科学进展, 12(5), 643-650. |

| 杜红梅, 冯维. (2005). 移情与后果认知训练对儿童欺负行为影响的实验研究. 心理发展与教育, 2, 81-86. |

| 刘灵. (2005). 中学生攻击行为的情境特征研究. 福建师范大学. 硕士学位论文. |

| 罗亚莉, & 张大均. (2011). 高特质愤怒个体对负性情绪面孔注意偏向的实验研究. 心理科学, 34(2), 322-327. |

| 陶琳瑾. (2011). 高特质愤怒青少年的宽恕干预研究.南京师范大学. 博士学位论文. |

| 温忠麟, 刘红云, 侯杰泰. (2012). 调节效应和中介效应分析: 北京: 教育科学出版社. |

| 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 有调节的中介模型检验方法: 竞争还是替补. 心理学报5, 013. |

| 温忠麟, 张雷, 侯杰泰. (2006). 有中介的调节变量和有调节的中介变量. 心理学报, 38(3), 448-452. |

| 杨丽珠, 杜文轩, 沈悦. (2011). 特质愤怒与反应性攻击的综合认知模型述评. 心理科学进展, 19(9), 1249-1258. |

| 应贤慧, 戴春林. (2008). 中学生移情与攻击行为: 攻击情绪与认知的中介作用. 心理发展与教育, 2, 73-78. |

| 于丽霞, 凌霄, 江光荣. (2013). 自伤青少年的冲动性. 心理学报, 3, 009. |

| 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6), 942-950. |

| 周静. (2014). 冲动性人格特质高中生的社会信息编码特征研究. 西南大学. 硕士学位论文. |

| 周亮, 何晓燕, 肖水源. (2006). 冲动性测量的方法学问题. 中国临床心理学杂志, 14(5), 455-457. |

| 周详, 白学军. (2006). 抑制性控制的认知与人格因素. 心理科学, 29(3), 690-694." |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31