国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 罗利, 周天梅. 2015.

- LUO Li, ZHOU Tianmei. 2015.

- 中学生感恩与主观幸福感的关系:抗挫折能力与社会支持的中介作用

- The Relationship between Gratitude and Subjective Well-being for Middle-school Students: The Mediation Role of Anti-frustration Ability and Social Support

- 心理发展与教育, 31(4): 467-474

- Acta Meteorologica Sinica, 31(4): 467-474.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.04.11

-

文章历史

2 四川师范大学教师教育 学院, 四川 成都 610068

2 Teacher Education College, Sichuan Normal University, Chengdu Sichuan 610068, China

感恩是中华民族的传统美德,中国古代有关感恩的名言有很多,如“鸦有反哺之义,羊知跪乳之恩”,“投之以桃,报之以李”,“恩欲报,怨欲忘;报怨短,报恩长”。从现代心理学的观点看,感恩是个体对自己受到别人帮助之后的积极认知和情绪(McCullough,Tesng,& Emmons,2004)。根据情绪理论,感恩可被看做情绪特质、心境或情绪(McCullough,Emmons,& Tsang,2002):作为情绪特质,感恩是对积极生活的关注和感激的一种生活定向(Wood,Froh,& Geraghty,2010),可称为感恩倾向(McCullough,Kilpatrick,Emmons,& Larson,2001);作为一种心境,感恩是持续一段时间的心理状态,它会影响人们在某种特定情境中的信息加工和反应能力(McCullough et al., 2004);作为一种情绪,感恩是指个体在受到恩惠时产生的一种感激和喜悦的感受(Emmons & McCullough,2003;喻承甫,张卫,李董平,肖婕婷,2010),即状态感恩。感恩作为积极心理学的一个研究的重要方面,得到了诸多研究者的关注。

主观幸福感是指个体依据自己设定的标准对其生活质量所作的整体性评价(吴明霞,2000),是衡量个人生活质量的重要的综合性心理指标,它包括生活满意度和情感体验(积极情感与消极情感)两个基本成分(丁新华,王极盛,2004)。感恩与主观幸福感密切相关,并在不同人群中得到证实(何安明,惠秋平,2013),且感恩对幸福感的影响是独立的,即使在控制大五人格的影响后,感恩仍能显著的预测幸福感(Wood,Froh,& Geraghty,2010)。感恩能直接作用于幸福感之外,还能通过减少个体的精神病学症状来增强幸福感(喻承甫,张卫,李董平,肖婕婷,2010),如感恩倾向高的个体出现人际关系困扰的可能性越低(甘启颖,2012),感恩能通过提升个体对生命意义的理解,降低自杀的风险(Kleiman,Adams,Kashdan,& Riskind,2013)。研究者通过对个体进行感恩干预,也能显著提高整体幸福感、改善心理健康(Chan,2010;Toepfer & Walker,2009)。

中学生作为一群特殊的群体,正处于生理和心理激烈变化的时期,如情绪具有两极性,体验更为强烈(林崇德,2005),因此中学生的感恩与主观幸福感的关系也得到广泛关注。谢晓东、张卫、喻承甫、周雅颂、叶瀚琛、陈嘉俊(2013)对中学生的研究表明感恩与主观幸福感的各个指标、心理幸福感呈显著相关;纪佩妤(2009)采用自编的感恩问卷对台湾地区的中学生进行调查,结果发现中学生感恩心理与幸福感呈正相关。此外,感恩还能降低中学生的外化和内化问题行为,对中学生的问题行为有抑制作用(代维祝,张卫,李董平,喻承甫,文超,2010),中学生的感恩水平越高,越不可能出现问题行为,焦虑、抑郁等负性情绪也更低,反之越可能出现问题行为,如较低的亲社会行为(侯小花,蒋美华,2009),病理性网络的使用(许倩,高婷婷,孔祥娜,魏昶,2013;喻承甫,张卫,曾毅茵,叶婷,胡谏萍,李丹黎,2012);此外,感恩也能帮助经历过地震的中学生度过艰难,降低个体患创伤后应激障碍的风险(郑裕鸿,范方,喻承甫,罗廷琛,2011)。通过对中学生的感恩干预也能有效降低中学生的消极心理症状,增强个体的幸福感,如Emmnos和McCullough(2003)让中学生进行自我指导式的感恩练习,发现感恩可以促使他们更加乐观和积极地评价自己的生活,具备感恩的中学生更容易感到开心,有较高的正性情绪和较少的负性情绪;王晓伟(2013)和张丹(2012)通过对初中生进行感恩干预,结果显示初中生在受到干预后不仅提高了感恩本身,而且主观幸福感与心理健康水平也显著提高。

尽管对中学生感恩与幸福感关系的研究较多,但其影响机制的研究却较为少见,中学生感恩对主观幸福感影响机制尚不清晰,Emmnos和McCullough(2003)认为感恩也许能提高学生处理各种情绪问题的能力、扩大中学生的社会交际网,从而减轻抑郁等负性情绪,提高中学生的幸福感,Fredrickosn(2005)认为感恩能扩展个体的认知和灵活思维的能力来增强个体的幸福感。

社会支持是个体从其所拥有的社会关系中所获得精神和物质上的支持(周林刚,冯建华,2005),良好的社会支持可以帮助个体更好的适应环境(何晓燕,郭成,2006),它是主观幸福感的重要预测因子。中学生的社会支持对其主观幸福感的各个方面均有显著影响,其中家庭支持对个体的主观幸福感的预测最强(蒋红,张玉凤,张澜,2013)。感恩特质高的个体,会有更多的亲社会行为,这有助于他们社会关系的建立与维持,帮助他们拥有更好的人际关系(Harpman,2004),感恩也使得个体感知到的社会支持程度也较高,有更强烈的归属感(Lin & Yeh,2014),社会支持在感恩与幸福感之间起中介作用(Wood,Maltby,Gillett,Linley,& Joseph,2008)。

抗挫折能力是个体面对挫折和失败时,能正确认识挫折、从挫折中恢复情绪和应对挫折的意志及行为等方面的能力。抗挫折能力与个体的心理健康、人际关系等方面显著相关(张丽萍,周广亚,2012)。抗挫折能力越高的个体,体验到的负性情绪越少,Massey,Garnefski和Gebhardt(2009)研究发现青少年的抗挫能力越低,体验到的挫折感越强,幸福感越低,负性情绪也较高,相反青少年的抗挫能力越强,抑郁症状越少,体验到更高的幸福感,对生活质量有更高的评价。研究显示感恩高的个体能关注事件的积极方面并采取积极的、适应的行为来应对困难和挫折(Adler & Fagley,2005),可见感恩对个体的抗挫折能力有正向作用。

相互作用压力理论(Transactional Stress Theory)认为社会支持是一种保护性因子,会影响个体对事件的认知评价(Lin & Yeh,2014),从而影响所采取的行为。社会支持对主观幸福感的影响可能是因为社会支持能增强个体的心理能力,如抗挫折能力,使个体采取更多的积极的方式应对问题(Lin & Yeh,2014);研究表明良好的社会支持能提升学生的挫折承受能力,他们会采取更积极的应对策略(程利娜,2013;罗靖,2010)。因此,感恩也许通过两种机制来影响个体的主观幸福观:社会支持和抗挫折能力,且社会支持可以通过影响个体的抗挫折能力来影响主观幸福感。

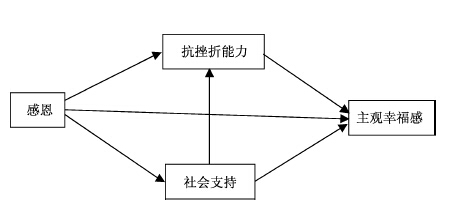

尽管已有对感恩、社会支持、抗挫折能力与主观幸福感两两关系之间的研究,然而对其之间的影响机制却较少,因此,本研究主要从社会支持和抗挫折能力的角度来考察中学生感恩与主观幸福感的影响机制。感恩对主观幸福感的影响的假设路径有四条(图 1):(1)感恩直接影响主观幸福感;(2)感恩通过增强社会支持影响主观幸福感;(3)感恩通过增强抗挫折能力影响主观幸福感;(4)感恩通过增强社会支持、社会支持增强抗挫折能力来影响主观幸福感。

|

| 图 1 感恩、社会支持、抗挫折能力和主观幸福感关系的假设模型 |

采用整体施测的方式,分别抽取自贡、西昌、西藏阿里、云南昆明各地的一所中学,共发放问卷880份,回收有效问卷865份,有效率为98.30%。其中男生394名,女生444名,未填写的有27名;西昌119名(初一至初三分别为39,40,40),自贡183名(初二、高二、高三分别为70,59,54),阿里318名(初一至高三分别为60,54,52,58,44,50),昆明239名(初一至初三分别为82,69,88),缺失6名。被试的平均年龄为14.98岁。

2.2 研究工具 2.2.1 感恩问卷采用McCullough等(2002)编制的感恩问卷(GQ-6),该问卷由魏昶、吴慧婷、孔祥娜和王海涛(2011)修订,主要用于测量个体对感恩的认同倾向。问卷共计6个条目,采用1(非常不同意)~6(非常同意)的6点评分,分数越高,表明对感恩越认同。该问卷在我国中学生群体的使用中具有良好的信度和效度(Chen & Kee,2008;Froh,Fan,Emmons,Bono,Huebner,& Watkins,2011),本研究中问卷的Cronbach α系数为0.59。

2.2.2 正性情感负性情感量表采用Watson,Clark和Tellegen(1998)编制的正性情感负性情感量表(PANAS),量表由邱林、郑雪和王雁飞(2008)修订,用于测量日常情绪体验。量表共计18个条目,包含正性情绪和负性情绪两个维度,并采用1(非常少或没有)~5(非常强烈)的评分方式,得分越高,表示在该维度上的情绪越强烈。本研究中问卷的整体Cronbach α系数为0.80,正性情绪量表的Cronbach α系数为0.80,负性情绪Cronbach α系数为0.85。

2.2.3 生活满意度问卷采用Diener,Emmons,Larsen和Griffin(1985)编制的生活满意度问卷(SLS),用于测试个体对生活的整体满意程度,中文版问卷采自Wang,Yuen和Slaney(2009)。该问卷包含5个条目,采用1(非常不同意)~7(非常同意)的7点评分方式,分数越高,表明对生活的整体满意度越高。本研究中问卷的Cronbach α系数为0.76。

2.2.4 抗挫折能力问卷采用自编的抗挫折能力问卷,该问卷共计23个条目,四个维度(即行为取向、挫折认知、情绪体验和意志力),问卷采用1(非常不符合)~5(非常符合)的5点评分方式,分数越高,表明抗挫折能力越强。行为取向是指遇到挫折后的行为对策及处理方式,共9个项目,如“做事失败时,我总是积极主动的寻找失败的原因”,挫折认识是指对挫折的看法和评价,共6个项目,如“我总觉得自己的运气不好,每次考试都没能发挥正常的”,情绪体验是指遇到挫折后的感受和体验,共4个项目,如“碰到困难,我会控制自己的情绪,以免使情况变得更糟糕”,意志力是指遇到挫折后克服困难、积极应对挫折的毅力和决心,共4个项目,如“我常把生活遇到困难或失败看成是一种挑战”。问卷具有良好的信度和结构效度,问卷的Cronbach α系数为0.80,分半信度为0.76,各条目在该维度上的载荷均大于0.40,行为取向、挫折认知、情绪体验和意志力的Cronbach α系数分别为0.83,0.64,0.68,0.54;采用结构方程进行模型验证,主要的拟合指标分别为: χ2=641.00,df=224,χ2/df=2.86,RMSEA=0.05,CFI=0.91,GFI=0.94,AGFI=0.92。

2.2.5 社会支持问卷采用肖水源(1994)编制的社会支持问卷,该问卷共计10个条目,包含3个维度(即主观支持、客观支持和支持利用度),量表得分越高,表明社会支持程度越高。本研究中问卷的Cronbach α系数为0.68。

2.3 研究程序将问卷装订成册后在班级中进行整体施测。

2.4 统计方法采用SPSS17.0和AMOS17.0进行数据分析。

3 结果 3.1 感恩、抗挫折能力、社会支持和主观幸福感的描述性统计从总体上看,中学生感恩水平和抗挫折能力处于中等水平,正性情绪显著高于负性情绪[t(869)=21.95,p<0.001,η2=0.36]。感恩、抗挫折能力、社会支持和主观幸福感的描述性统计见表 1。

3.2 感恩、抗挫折能力、社会支持和主观幸福感的相关分析感恩与正性情绪、负性情绪、抗挫折能力及其各维度、社会支持的相关显著;抗挫折总分与生活满意度、正性情绪、负性情绪和社会支持相关显著,社会支持与生活满意度、正性情绪相关显著,与负性情绪相关不显著;正性情绪与负性情绪呈正相关。相关分析结果见表 1。

| M(±SD) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 1.行为取向 | 31.64(±6.11) | 1.00 | |||||||||

| 2.挫折认知 | 21.77(±5.02) | 0.32*** | 1.00 | ||||||||

| 3.情绪体验 | 14.47(±3.19) | 0.49*** | 0.20*** | 1.00 | |||||||

| 4.意志力 | 12.89(±3.52) | 0.18*** | 0.32*** | 0.06 | 1.00 | ||||||

| 5.抗挫折总分 | 80.78(±12.29) | 0.81*** | 0.71*** | 0.60*** | 0.53*** | 1.00 | |||||

| 6.生活满意度 | 20.58(±6.60) | 0.45*** | 0.17*** | 0.32*** | 0.09** | 0.40*** | 1.00 | ||||

| 7.正性情绪 | 29.05(±7.92) | 0.45*** | 0.19*** | 0.32*** | 0.10** | 0.41*** | 0.51*** | 1.00 | |||

| 8.负性情绪 | 21.53(±6.96) | -0.11*** | -0.35*** | -0.10*** | -0.27*** | -0.30*** | 0.01 | 0.09** | 1.00 | ||

| 9.感恩 | 26.56(±4.42) | 0.13*** | 0.12*** | 0.11** | 0.12*** | 0.17*** | 0.02 | 0.10*** | -0.13*** | 1.00 | |

| 10.社会支持 | 40.62(±5.42) | 0.22*** | 0.08*** | 0.06 | 0.13*** | 0.19*** | 0.19*** | 0.26*** | -0.02 | 0.29*** | 1.00 |

| 注:*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001(下同)。 | |||||||||||

进行结构方程的的验证之前,首先采用Harman单因素检验对共同方法偏差进行了考察,该方法认为如果只析出一个因子或某个因子解释力特别大,即可判定存在严重的共同方法偏差(周浩,龙立荣,2004)。采用因子分析的方法对研究中6个因子进行因素分析,6个因子的总体的解释率是39.07%,每个因子的解释率分别为15.50%,8.50%,4.77%,4.23%,3.15%,2.92%;同时,采用了验证性的因素分析对6个因子的条目进行了一因素模型和六因素模型的结构验证,结果表明六因素模型下的拟合更好,省俭性指标PNFI也更高,拟合指数见表 2。由此可见解释率并未附在一个因素上。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | p | GFI | AGFI | CFI | RMSEA | PNFI |

| 一因素模型 | 11055.579 | 1829 | 6.04 | <0.001 | 0.58 | 0.56 | 0.42 | 0.08 | 0.37 |

| 六因素模型 | 5443.36 | 1810 | 3.00 | <0.001 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.048 | 0.66 |

采用AMOS对感恩、抗挫折能力、社会支持和主观幸福感的关系进行结构方程分析,同时采用偏差校正的百分位 Bootstrap法进行中介效应检验,该方法能有效的降低Ⅱ类错误的发生,统计功效高(MacKinnon,Lockwood,&Williams,2004;方杰,张敏强,邱皓政,2012),分析中偏差校正的百分位Bootstrap法的重复取样为5000,中介效应量的置信区间为95%。

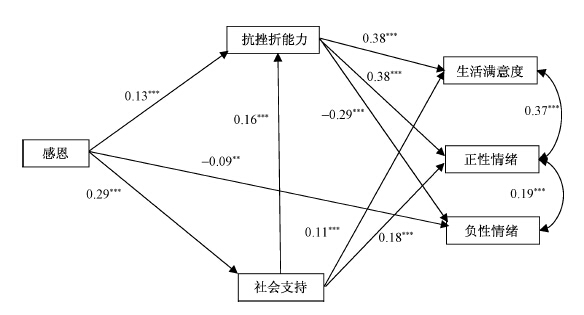

根据已有的研究与本文的研究假设,首先建立了模型1(假设模型),模型2根据修正系数与相关分析建立了正性情绪与负性情绪、正性情绪与生活满意度误差间的相关,并删除不显著的路径。根据模型的拟合指数,模型2更为合理。结果显示,感恩能显著地预测负性情绪,对正性情绪和生活满意度的直接预测作用不显著,假设路径1未被完全验证;感恩能通过作用于社会支持、进而影响正性情绪和生活满意度,但不能影响负性情绪,假设路径2未被完全验证,社会支持在感恩与正性情绪、生活满意度之间中介作用;感恩能通过作用于抗挫折能力来影响主观幸福感的各个指标,因此假设路径3被验证,抗挫折能力在感恩与负性情绪、正性情绪、生活满意度之间中介作用显著;最后,感恩能通过影响社会支持与和抗挫折能力,进而影响主观幸福感的各个指标,因此假设路径4被验证。模型的拟合指数见表 3,模型见图 2。

| 模型 | χ2 | df | p | GFI | AGFI | NFI | CFI | RMSEA | AIC |

| Model 1假设模型 | 202.13 | 3 | <0.001 | 0.93 | 0.49 | 0.74 | 0.74 | 0.28 | 238.13 |

| Model 2修正模型 | 28.1 | 4 | <0.001 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.08 | 62.11 |

|

| 图 2 感恩、抗挫折能力、社会支持和主观幸福感的关系模型注:均为标准化路径系数 |

感恩对正性情绪和生活满意度的影响路径有三条:感恩-社会支持-正性情绪/生活满意度,感恩-抗挫折能力-正性情绪/生活满意度,感恩-社会支持-抗挫折能力-正性情绪/生活满意度;感恩对 负性情绪的影响路径也有三条:感恩-负性情绪,感恩-抗挫折能力-负性情绪,感恩-社会支持-抗挫折能力-负性情绪。中介效应大小和估计区间见表 4,各路径效应大小与效应比例见表 5。

| 感恩 | 社会支持 | |||||

| 中介效应 | 区间 | p | 中介效应 | 区间 | p | |

| 负性情绪 | -0.05 | [-0.07,-0.03] | <0.001 | -0.05 | [-0.07,-0.03] | <0.001 |

| 积极情绪 | 0.12 | [0.08,0.15] | <0.001 | 0.06 | [0.04,0.09] | <0.001 |

| 生活满意度 | 0.10 | [0.07,0.13] | <0.001 | 0.06 | [0.04,0.09] | <0.001 |

| 路径 | 正性情绪 | 负性情绪 | 生活满意度 | |||

| 标准化效应值 | 比例 | 标准化效应值 | 比例 | 标准化效应值 | 比例 | |

| 感恩- | 0 | 0 | -0.09 | 64.29% | 0 | 0 |

| 感恩-社会支持- | 0.05 | 41.67% | 0 | 0 | 0.03 | 30.00% |

| 感恩-抗挫折能力- | 0.05 | 41.67% | -0.04 | 28.57% | 0.05 | 50.00% |

| 感恩-社会支持-抗挫折能力- | 0.02 | 16.66% | -0.01 | 7.14% | 0.02 | 20.00% |

| 感恩对各指标的总效应 | 0.12 | 100% | -0.14 | 100% | 0.10 | 100% |

本研究结果显示中学生正性情绪显著的高于负性情绪,这说明现在的中学生在日常生活中能体验较多的正性情绪和较少的负性情绪,这与已有的研究结果相似,如岳颂华、张卫、黄红清和董平(2006)对中学生的主观幸福感的研究结果表明,中学生具有较高的生活满意度和较高的正性情绪,而负性情绪较少。

相关分析结果显示,感恩与正性情绪、负性情绪显著相关,这与已有的研究结果基本一致,感恩高的个体会报告更多的生活满意度、乐观、积极情绪,更少的抑郁和嫉妒等负性情绪(McCullough et al., 2002)。此外,中学生的正性情绪与负性情绪呈显著正相关,这可能是因为正性情绪与负性情绪量表测量的是个体日常情绪体验的程度,这也正说明中学生在情绪上具有不稳定性的特点,且比较强烈(林崇德,2005);其次,从文化对情绪影响的角度来讲,西方人倾向于采用两级方式体验和表达情绪,而东方人倾向于辩证的方式体验和表达情绪,从而使得在东方等集体文化社会中,正性情绪和负性情绪具有正相关(乔建中,姬慧,2002);最后,由于研究中样本量较大,因此尽管两者的相关系数为0.09,但也达到了显著。

结构方程分析表明,感恩能直接预测负性情绪,这说明感恩能直接帮助个体从负性事件中恢复,减少对自身的负面影响,对幸福感起到保护作用(喻承甫等,2010),周宵、安媛媛、伍新春、陈和琼和龙超敏(2014)的研究也表明,感恩可显著地正向预测经历汶川地震的中学生创伤后成长,降低其患心理疾病的几率。本研究发现感恩不能直接预测正性情绪和生活满意度,这说明感恩对主观幸福感的某些方面的影响并不是直接的,而是要通过其他变量的中介作用来实现,感恩通过作用于这些中介变量而体现出其拓展建构效应,从而影响主观幸福感的某些方面(喻承甫等,2010;Wood et al., 2008)。综上,感恩对主观幸福感的直接影响主要体现在降低个体的负性情绪,也许在负性事件中感恩更能直接发挥其积极的作用。

本研究发现中学生感恩对主观幸福感的影响主要通过社会支持和抗挫折能力实现,社会支持和抗挫折能力在中学生感恩和正性情绪、生活满意度间起着完全中介作用,抗挫折能力在感恩与负性情绪间起部分中介作用。一方面感恩作为一种积极的特质,是促进主观幸福感的重要因子,它让个体倾向于关注和欣赏生活中的积极方面,增强个体的人际关系和社会支持程度(汤茉玲,2010),社会支持可以通过缓冲效应和主效应模式来增强主观幸福感(傅湘华,吴振华,2009),前者认为社会支持可以为个体提供物质和精神的支持,增强个体的抗挫折能力,使之免受压力破坏,从而维持较高的主观幸福感,后者认为社会支持对维持一般状态下的良好情绪和幸福感具有重要作用,研究显示无论个体是否处于压力之下,社会支持高的中学生主观幸福感也越高(金灿灿,邹泓,侯珂,2011),出现情绪问题的可能性也较小(孙仕秀,关影红,覃滟云,张露,范方,2013);另一方面,感恩特质高的个体会更频繁的处于状态感恩之中,并表达感恩行为(喻承甫等,2010),根据Fredrickosn(2005)的积极情绪的拓展建构理论,状态感恩本身不仅是一种正向的情绪感受,也是一种复杂的现象,透过短期的情绪感受到长期正向的认知行为脚本转化的累积,可以使个体在生理、注意力等认知方面与人际资源等方面渐渐地累积好处,并在生活中不断发挥影响力(纪佩妤,2009),它具有扩展个体的心理资源和社会资源、提升生活满意度和正性情绪,降低负性情绪的功能,杨光艳(2013)认为感恩的体验以及由感恩激发的行为能帮助中学生建立和加强与他人的社会性连接和友谊,促进伙伴关系,当需要的时候,这些社会资源就会成为中学生社会支持的源泉。此外,较高的感恩水平和社会支持均能促进个体的抗挫折能力,帮助中学生应对生活和学习中的挫折(Adler & Fagley,2005)。中学生时期是感恩品质发展的一个关键时期,因此,要提高中学生的主观幸福感水平,可以通过对他们进行感恩干预(如写感恩信、感恩日记),或将感恩引入到日常的心理健康教育之中,张丹(2012)的研究表明活动体验、故事移情和讨论分享是几种有效的方式,通过这些方式帮助中学生在人生的关键时期形成良好的感恩心理,并提高与感恩相关的品质,从而提高其主观幸福感。

综上所述,感恩是一种积极的心理品质,是个体成长的重要的韧性因子(喻承甫等,2010),它不仅能直接降低负性情绪,也能通过提升个体的社会支持水平,扩展社会资源,增强个体抗挫折能力,间接地作用于主观幸福感。

尽管本研究从社会支持和抗挫折能力的角度解释了感恩作用于中学生主观幸福感的机制,并得出了一些结论,但是由于样本主要集中于西部地区,所得结果是否能推广至西区地区以外的中学生群体,有待于进一步的验证;此外,本研究中,感恩量表在中学生群体中的信度较低,因此,有必要编制更适用于中学生群体的感恩量表,或在中学生群体中对此感恩量表进行进一步的修订。

5 结论(1)中学生正性情绪显著的高于负性情绪。

(2)中学生感恩与主观幸福感、社会支持、抗挫折能力相关显著。

(3)感恩直接负向预测负性情绪,不能直接预测正性情绪和生活满意度。社会支持和抗挫折能力在中学生感恩与生活满意度、正性情绪间起完全中介作用,抗挫折能力在感恩与负性情绪间起部分中介作用;感恩能通过作用于社会支持和抗挫折能力来影响中学生的主观幸福感。

| Adler, M. G., & Fagley, N. S. (2005). Appreciation: Individual differences in finding value and meaning as a unique predictor of subjective well-being. Journal of Personality, 73(1), 79-114. |

| Chan, D. W. (2010). Gratitude, gratitude intervention and subjective well-being among Chinese school teachers in Hong Kong. Educational Psychology, 30(2), 139-153. |

| Chen, L. H., & Kee, Y. H. (2008). Gratitude and adolescent athletes well-being. Social Indicators Research, 89(2), 361-373. |

| Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with the life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75. |

| Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An Experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377-389. |

| Fredrickosn, B. L. (2005). Positive emotion broaden the scope of attention and thought-action repertories. Cognitive and Emotion, 9(3), 313-333. |

| Froh, J. J., Fan, J., Emmons, R. A., Bono, G., Huebner, E. S., & Watkins, P. (2011). Measuring gratitude in youth: assessing the psychometric properties of adult gratitude scales in children and adolescents. Psychology Assessment, 23(2), 311-24. |

| Harpman, E. J. (2004). Gratitude in the history of ideas. The psychology of gratitude. New York: Oxford University Press, 19-36. |

| Kleiman, E. M., Adams, L. M., Kashdan, B. T., & Riskind, J. H. (2013). Gratitude and grit indirectly reduce risk of suicidal ideations by enhancing meaning in life: Evidence for a mediated moderation model. Journal of Research in Personality, 47(5), 539-546. |

| Lin, C. C., & Yeh, Y.C. (2014). How gratitude influences well-being: A structural equation modeling approach. Social Indicators Research, 118(1), 205-217. |

| MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., & Williams, J. (2004). Confidence limits for the indirect effect: Distribution of the product and resampling methods. Multivariate Behavioral Research, 39(1), 99-128. |

| Massey, E. K., Garnefski, N., & Gebhardt, W. (2009). Goal frustration, coping and well-being in the context of adolescent headache: A self-regulation approach. European Journal of Pain., 13, 977-984. |

| McCullough, M. E.,Emmons, R. A.,& Tsang, J. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82(1), 112-127. |

| McCullough, M. E., Kilpatrick, S. D., Emmons, R. A., & Larson, D. B. (2001). Is gratitude a moral affect. Psychological Bulletin, 127(2), 249-266. |

| Toepfer, S., & Walker, K. (2009). Letters of Gratitude: Improving Well-Being through Expressive Writing.Journal of Writing Research, 1(3), 181-198. |

| McCullough, M. E., Tesng, J. A., & Emmons, R. A.(2004).Gratitude in intermediate effective terrain: Links of grateful meeds to individual differences and daily emotional experience. Journal of Pemonahty and Social Psychology, 86(2), 295-309. |

| Wang, K.T., Yuen, M., & Slaney, R.B. (2009). Perfectionism, depression, loneliness, and life satisfaction: A study of high school students in Hong Kong. The Counseling Psychologist, 37(2), 249-274. |

| Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1998). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063-1070. |

| Wood, A. M., Froh, J. J., & Geraghty, A. W. A. (2010). Gratitude and well-being: A review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 30(7), 890-905. |

| Wood, A. M., Maltby, J., Gillett, R., Linley, P. A., & Joseph, S. (2008). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies. Journal of Research in Personality, 42, 854-871. |

| 程利娜. (2013). 父母教养方式和社会支持对中学生挫折承受力的影响研究. 中国健康教育, 29(1), 15-18. |

| 代维祝, 张卫, 李董平, 喻承甫, 文超. (2010). 压力性生活事件与青少年问题行为:感恩与意向性自我调节的作用.中国临床心理学杂志, 18(6), 796-798. |

| 丁新华, 王极盛.(2004). 青少年主观幸福感研究述评. 心理科学进展, 2004, 12(1): 59-66. |

| 方杰, 张敏强, 邱皓政. (2012). 中介效应的检验方法和效果量测量: 回顾与展望.心理发展与教育, 28(1), 105-111. |

| 傅湘华, 吴振华(2009). 社会支持与主观幸福感研究概述. 中国校外教育. 8, 368-369. |

| 甘启颖. (2012). 感恩心理与人际关系之间关系的探究. 社会心理科学, 9, 69-73. |

| 何安明, 惠秋平. (2013). 农村留守老人自我和谐的状况及其与感恩、情绪智力的相关性. 中国老年学杂志, 33(5), 1131-1133. |

| 何晓燕, 郭成, (2006). 中学生挫折应对与心理健康. 现代中小学教育, 3, 58-60. |

| 侯小花, 蒋美华. (2009). 中学生感恩与亲社会行为的关系研究. 现代企业教育, 22: 159-160. |

| 纪佩妤. (2009). 青少年感恩心测量之研究. 国立台北教育大学硕士论文. |

| 蒋红, 张玉凤, 张澜. (2013). 中学生一般自我效能感、社会支持及主观幸福感关系. 现代预防医学, 40(20), 3786-3789. |

| 金灿灿, 邹泓, 侯珂. (2011). 情绪智力和父母社会支持对犯罪青少年社会适应的影响: 直接效应还是缓冲效应? 心理科学, 34(6), 1353-1359. |

| 林崇德. (2005). 发展心理学. 浙江: 浙江教育出版社. 389-390. |

| 罗靖. (2010). 高师生挫折承受力与社会支持研究. 广西师范学院硕士学位论文. |

| 乔建中, 姬慧. (2002). 文化和性别在积极情绪和消极情绪中的作用. 心理科学进展. 10(1), 108-113. |

| 邱林, 郑雪, 王雁飞. (2008). 积极情感消极情感量表(PANAS)的修订. 应用心理学, 14(3), 249-254. |

| 孙仕秀, 关影红, 覃滟云, 张露, 范方(2013). 青少年社会支持与情绪行为问题的关系心理弹性的中介与调节作用. 中国临床心理学杂志, 21(1), 114-118. |

| 汤茉玲. (2010). 大学生感恩与人际交往、主观幸福感的关系研究. 东南大学硕士论文. |

| 王晓伟. (2013). 初中生感恩心理的辅导研究. 山东师范大学硕士学位论文. |

| 魏昶, 吴慧婷, 孔祥娜, 王海涛. (2011). 感恩问卷GQ-6的修订及信效度检验. 中国学校卫生, 32(10): 1201-1202. |

| 吴明霞. 30年来西方关于主观幸福感的理论发展. 心理学动态, 2000, 8(4): 23-28. |

| 谢晓东, 张卫, 喻承甫, 周雅颂, 叶瀚琛, 陈嘉俊. (2013). 青少年物质主义与幸福感的关系: 感恩的中介作用, 心理科学, 36(3), 638-646. |

| 肖水源. (1994).《社会支持评定量表》的理论基础与研究应用. 临床精神医院杂志, 4(2), 98-100. |

| 许倩, 高婷婷, 孔祥娜, 魏昶. (2013). 青少年感恩与病理性网络使用的关系. 科学大众.科学教育, 3, 31-33. |

| 杨光艳. (2013). 青少年感恩与主观幸福感的关系研究. 华章, 32, 7-8. |

| 喻承甫, 张卫, 李董平, 肖婕婷.(2010). 感恩及其与幸福感的关系. 心理科学进展, 18(7), 1112-1113. |

| 喻承甫, 张卫, 曾毅茵, 叶婷, 胡谏萍, 李丹黎. (2012). 青少年感恩、基本心理需要与病理性网络使用的关系. 心理发展与教育, 28(1), 83-90. |

| 岳颂华, 张卫, 黄红清, 李董平(2006). 青少年主观幸福感、心理健康及其与应对方式的关系. 心理发展与教育, 22(3), 93-98. |

| 张丹. (2012). 团体心理辅导对初中生感恩品质的干预研究. 曲阜师范大学硕士学位论文. |

| 张丽萍, 周广亚. (2012). 大学生抗挫折心理能力现状的调查与分析. 安阳师范学院学报, 1, 138-142. |

| 郑裕鸿, 范方, 喻承甫, 罗廷琛. (2011). 青少年感恩与创伤后应激障碍症状的关系:社会支持和心理弹性的中介作用. 心理发展与教育. 27(5), 522-528. |

| 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6): 942-950. |

| 周林刚, 冯建华. (2005). 社会支持理论——一个文献的回顾. 广西师范学院学报, 26(3), 11-20. |

| 周宵, 安媛媛, 伍新春, 陈和琼, 龙超敏. (2014). 汶川地震三年半后中学生的感恩对创伤后成长的影响: 社会支持的中介作用. 心理发展与教育, 30(1), 68-74. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31