国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 张国华, 雷雳. 2015.

- ZHANG Guohua, LEI Li. 2015.

- 基于技术接受模型的青少年网络游戏成瘾机制研究

- The Mechanism of Online Game Addiction for Adolescents: Based on Technology Acceptance Model

- 心理发展与教育, 31(4): 437-444

- Acta Meteorologica Sinica, 31(4): 437-444.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.04.07

-

文章历史

2 中国人民大学心理学系, 北京 100872;

3 华中师范大学心理学院, 武汉 430079

2 Department of Psychology, Renmin University of China, Beijing 100872;

3 School of Psychology, Central China Normal University, Wuhan 430079

近年来,伴随着网络游戏产业的迅猛发展,越来越多的青少年出现网络游戏成瘾问题。网络游戏成瘾是指不可抑制地、反复地、长时间玩网络游戏,并且沉迷于其中而难以自拔,极度地依赖网络游戏所带来的心理和生理上的快感,并可能造成个体明显的身体、心理、社会功能受损的一种上网行为(余祖伟,孙配贞,2012)。当前,网络游戏成瘾成为影响青少年健康发展的社会心理问题,受到社会公众和学术界的关注。关于青少年的网络游戏成瘾,目前还没有成熟的理论观点。有学者借鉴沉醉感理论(Huang & Hsieh,2011)、“使用与满足”理论(Wu,Wang,& Tsai,2010; Huang & Hsieh,2011)、ACE模型(Young & Klausing,2007)和认知—行为模型(Haagsma,Caplan,Peters,& Pieterse,2013)等已有的网络成瘾理论来阐述网络游戏成瘾,在一定程度上揭示了青少年网络游戏成瘾的形成机制,并得到了部分实证研究的支持。近年来,Davis(1989)的技术接受模型(Technology Acceptance Model,简称TAM)成为信息技术领域研究用户信息系统接受的主流理论模型。有研究者开始利用该模型研究用户对网络游戏的接受及使用意向(Hsu & Lu,2004; Shin,2010; Lee & Tsai,2010),取得了一定的成果。本研究拟在现有研究的基础上,以技术接受模型为理论框架探讨青少年网络游戏成瘾的机制。

1.1 技术接受模型概述技术接受模型以理性行为理论(Theory of reasoned action,TRA)为理论基础,吸收了期望理论模型、自我效能理论等相关理论中的合理内核,主要探讨使用者内部的信念、态度与意愿对技术使用的影响(Davis,1989)。技术接受模型认为,用户对新技术的接受和使用受到使用意向的影响,而使用意向受到有用感(Perceived usefulness)和易用感(Perceived ease-of-use)以及用户对新技术的态度的影响,进一步地,态度又受到有用感和易用感两个因素的影响,并且易用感对有用感也有影响。此外,态度也被认为是决定用户使用或者不使用该技术的重要因素(Davis,Bagozzi,& Warshaw,1989)。持赞许态度的用户可能使用该技术,而不赞许的态度将导致不使用(Liker & Sindi,1997)。随着研究的深化,技术接受模型被引入了更多的内部和外部变量,内容更加丰富,形成了系统的模型体系(Venkatesh & Davis,2000),被广泛应用于研究对各种信息技术的接受,应用范围越来越广(Tan & Chou,2008)。但Davis(1989)指出,基于技术接受模型的研究应指出其他变量影响模型核心变量的过程,如有用感、易用感、态度和使用者的实际接受和使用。

1.2 基于技术接受模型的网络游戏使用意向研究研究表明,技术接受模型也适用于解释用户对网络游戏的接受和使用(Hsu & Lu,2004; Shin,2010; Lee & Tsai,2010)。Hsu和Lu(2004)最先以技术接受模型为基础,通过结构方程模型考察网络游戏接受的影响因素,结果表明有用感和易用感通过网络游戏态度间接预测用户的网络游戏使用意向。Shin(2010)也在修正该模型的基础上研究了MMORPGs玩家的游戏使用意向,结果表明玩家的使用意向受到感知到的安全和乐趣的影响,态度是其中的重要中介变量。Lee和Tsai(2010)的研究结果也表明,易用感会通过态度显著预测玩家的网络游戏使用意向。

有学者指出,有用感和易用感无法完全概括网络游戏使用者的动机。一般来说,影响用户使用某款网络游戏的三个因素分别是:能满足休闲和娱乐的目的、易于操作、沟通效果好(Hsu & Lu,2004),而这三个方面都与网络游戏的品质有关。研究表明,网络游戏品质(如用户界面、道具、反应速度等)对玩家的态度和行为都具有重要影响(周朗,2006),对网络游戏品质的感知直接影响玩家对网络游戏的忠诚度(江晓东,余璐,2010)。因此,本研究将网络游戏品质感知作为网络游戏用户内部信念的一个成分纳入到技术接受模型,以考察网络游戏品质感知对青少年网络游戏成瘾的影响。

研究表明,网络游戏体验(尤其是沉醉体验)也是网络游戏使用意向的重要影响因素(Hsu & Lu,2004;Shin,2010; Lee & Tsai,2010)。网络游戏体验是玩家在游戏过程中产生的主观感受和情绪体验(Poels,de Kort,& Ijsselsteijn,2007),是个体在和网络游戏诸要素(features)交互时产生的(Hsu,Wen,& Wu,2009)。目前基于技术接受模型的网络游戏使用意向研究,大多也同时将网络游戏体验纳入到模型中来,结果发现网络游戏体验能够显著预测玩家的游戏使用意向和对网络游戏的忠诚度(Hsu & Lu,2004; Shin,2010; Lee & Tsai,2010)。在Lee和Tsai(2010)的研究中,玩家对网络游戏的态度在沉醉体验和网络游戏使用意向之间具有显著的中介作用。基于以上分析,本研究也将网络游戏体验作为网络游戏用户内部信念的一个成分纳入到技术接受模型,以考察其对青少年网络游戏成瘾的影响。

1.3 基于技术接受模型的青少年网络游戏成瘾假设模型上述分析表明,技术接受模型可能也有助于揭示青少年网络游戏成瘾的机制。根据技术接受模型以及现有研究成果,有用感、易用感、游戏品质感知和游戏体验等因素会影响玩家的网络游戏使用意向(Hsu & Lu,2004),进而产生实际的网络游戏使用行为(Kwak,Clavio,Eagleman,& Kim,2010)。随着网络游戏使用的增加,玩家对网络游戏的卷入程度不断提高(Brockmyer et al., 2009),并逐渐养成玩网络游戏的习惯,最终导致网络游戏成瘾(Chou & Ting,2003)。在此过程中,玩家对网络游戏的态度发挥着重要的中介作用(Lee & Tsai,2010)。综上所述,本研究拟在以往的理论和实证研究基础上,提出一个修正的青少年网络游戏成瘾的技术接受模型,以此描述青少年网络游戏成瘾的影响因素及其机制。在该模型中,有用感、易用感、品质感知和游戏体验是模型的自变量,态度是中介变量,网络游戏成瘾为因变量。本研究假设,品质感知、有用感、易用感和游戏体验对青少年网络游戏成瘾具有直接的预测作用,另外还通过态度间接预测网络游戏成瘾。本研究将采用结构方程模型对研究变量的直接和间接效应进行检验。

2 研究方法 2.1 研究对象采用方便取样选取北京某中学初一到高二五个年级的学生共450人,去除无效问卷(不认真作答、漏答、无网游经历)后得到有效被试380人,有效率为84.4%。被试年龄范围在11~17岁之间,平均年龄为13.91岁。其中,男生168人,女生205人,7人性别信息缺失;初一93人,平均年龄为12.23岁;初二98人,平均年龄为13.28岁;初三79人,平均年龄为14.43岁;高一67人,平均年龄为15.28岁;高二43人,平均年龄为16.16岁。

2.2 研究工具(1)网络游戏品质感知问卷。该问卷由江晓东和余璐(2010)编制,涉及玩家对游戏目标清晰度、道具、反应速度、互动交流和气氛等方面的感知,共7个项目,题目如“这款网络游戏提供了完成游戏任务(目标)所需的所有信息”、“这款网络游戏里的交流场所的背景和人物的氛围非常和谐”。被试从“1=完全不同意”到“7=完全同意”进行7级评定,得分越高表明玩家感知到的网络游戏品质越高。本研究中,该问卷的内部一致性信度Cronbach α系数为0.93。

(2)有用感问卷。该问卷由Hsu和Lu(2004)编制,测量玩家认为玩网络游戏能够实现目的的程度,共3个项目,如“网络游戏使我能更快实现自己的目的”、“网络游戏使我能更有效地实现自己的目的”。被试从“1=完全不同意”到“7=完全同意”进行7级评定,得分越高表明玩家感知到的网络游戏有用性越高。本研究中,该问卷的内部一致性信度Cronbach α系数为0.93。

(3)易用感问卷。该问卷由Hsu和Lu(2004)编制,测量玩家认为玩网络游戏的容易程度,共3个题项,如“我能很容易地熟练操作某款网络游戏”、“我很快就能学会玩某款网络游戏”。被试从“1=完全不同意”到“7=完全同意”进行7级评定,得分越高表明玩家感知到的网络游戏易用性越高。本研究中,该问卷的内部一致性信度Cronbach α系数为0.93。

(4)青少年网络游戏体验量表。该问卷由张国华(2013)编制,包括6种网络游戏体验,分别为社交体验、控制体验、角色扮演、娱乐体验、沉醉体验和成就体验。共40个项目,题目如“我觉得团队合作比单人游戏更好玩”、“我在玩网络游戏时感觉自己就是游戏中的角色”。采用5点量表计分,从“极不符合”到“极为符合”分别记1~5分,得分越高说明网络游戏体验越强。在本研究中,总量表的内部一致性信度Cronbach α系数为0.96,6个分量表的Cronbach α值分别为0.95、0.89、0.85、0.76、0.81、0.81。

(5)网络游戏态度问卷。该问卷由Hsu和Lu(2004)编制,测量玩家对玩网络游戏的态度评价,包括以下2个项目,“我在玩网络游戏时感觉良好”、“我喜欢玩网络游戏”。被试从“1=完全不同意”到“7=完全同意”进行7级评定,得分越高表明玩家对玩网络游戏的态度越积极。本研究中,该问卷的内部一致性信度Cronbach α系数为0.77。

(6)网络游戏成瘾界定量表。该量表由马庆国和戴珅懿(2011)编制,共11个项目,被试从“0=非常不符合”到“4=非常符合”进行5级评定,得分越高表明网络游戏成瘾程度越深。本研究中,该量表的内部一致性信度Cronbach α系数为0.73。

2.3 施测过程和数据分析主试为各班的班主任或者担任该班心理健康教育课程的老师,在征得学校和青少年本人的知情同意后,以班级为单位进行集体施测。测验时由主试阅读指导语,要求被试根据指导语的要求认真作答,独立完成。填写完成后现场回收问卷,时间约为20分钟。

采用SPSS 17.0输入和管理数据,并进行描述统计、相关分析和回归分析,采用AMOS 17.0建立结构方程模型。

3 结果 3.1 共同方法偏差检验采用Harman单因素检验法(周浩,龙立荣,2004)对共同方法偏差进行检验。具体做法是将所有变量放到一个探索性因素分析中,检验未旋转的因素分析结果,如果只析出一个因子或某个因子解释力特别大,即可判定存在严重的共同方法偏差。本研究结果表明,未旋转情况下共提取出11个主成分,第一个主成分解释了总方差变异的32.12%,低于40%的临界值,因此可以认为本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

3.2 各变量的相关分析各研究变量的平均数和标准差及其相关系数见表 1。结果表明,网络游戏品质感知、有用感、易用感、网络游戏体验、网络游戏态度与网络游戏成瘾均为显著正相关。

| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

| 1.品质感知 | 4.63 | 1.52 | 1 | ||||

| 2.有用感 | 4.02 | 1.65 | 0.66** | 1 | |||

| 3.易用感 | 4.62 | 1.67 | 0.85** | 0.72** | 1 | ||

| 4.游戏体验 | 3.03 | 0.82 | 0.63** | 0.60** | 0.63** | 1 | |

| 5.态度 | 4.38 | 1.62 | 0.87** | 0.82** | 0.92** | 0.83** | 1 |

| 6.网络游戏成瘾 | 1.05 | 0.59 | 0.15** | 0.27** | 0.22** | 0.50** | 0.37** |

| 注:*为p<0.05, **为p<0.01, ***为p<0.001(下同)。 | |||||||

相关分析的结果为进一步检验各研究变量之间的关系提供了支持。为整体考察各变量与网络游戏成瘾之间的关系,首先采用结构方程模型分析各变量对网络游戏成瘾的直接影响效应。在直接效应模型中,品质感知、有用感、易用感和游戏体验作为外源潜变量是模型中的自变量;网络游戏成瘾作为内生潜变量是模型中的因变量。根据温忠麟等人(2004)的推荐,选取χ2/df、CFI、IFI、TLI、PNFI和RMSEA为拟合指标,其中χ2/df小于5,CFI、IFI和TLI等指数均在0.90以上,PNFI大于0.50,RMSEA小于0.08,表明模型与数据拟合良好。结果表明,直接效应模型的各项拟合指标均达到可以接受的程度,χ2/df=3.13、CFI=0.90、IFI=0.90、TLI=0.89、PNFI=0.78,RMSEA=0.07。在直接效应模型中,品质感知和游戏体验对网络游戏成瘾的影响路径显著(标准化回归系数分别为β=-0.29, p<0.05; β=0.56, p<0.001),有用感和易用感对网络游戏成瘾的影响路径不显著(β=0.09, p=0.24;β=0.06, p=0.58)。

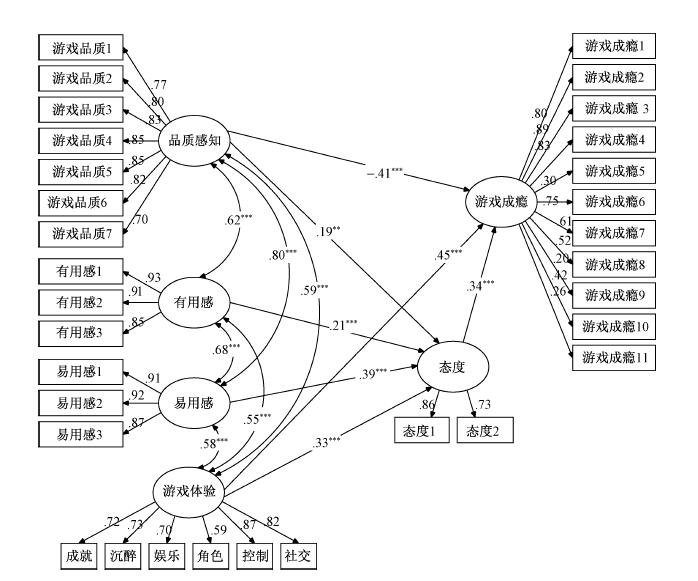

在直接效应分析的基础上,建立青少年网络游戏成瘾机制的潜变量中介效应模型。在中介效应模型中,品质感知、有用感、易用感和游戏体验作为外源潜变量,是模型中的自变量;态度和网络游戏成瘾作为内生潜变量,其中态度是模型中的中介变量,网络游戏成瘾是模型中的因变量。根据荣泰生(2010)提出的模型修正步骤对模型进行修正后,得到最终的中介效应模型(图 1),模型拟合结果良好(χ2/df=3.12,RMSEA=0.07,CFI=0.90,IFI=0.90,TLI=0.89,PNFI=0.77)。

从中介效应模型的路径系数来看,在引入态度这一中介变量后:(1)品质感知对网络游戏成瘾影响的总效应为-0.34,其中品质感知对网络游戏成瘾的直接效应为-0.41,态度在品质感知与网络游戏成瘾的关系中起部分中介作用,中介效应为(0.19×0.34)=0.07。由此可见,态度削弱了品质感知对网络游戏成瘾的负向预测作用;(2)有用感、易用感对网络游戏成瘾的直接预测作用不显著,因此态度在有用感、易用感与网络游戏成瘾的关系中起完全中介作用,完全中介效应分别为(0.21×0.34)=0.07和(0.39×0.34)=0.13。由此可见,态度增强了有用感和易用感对网络游戏成瘾的正向预测作用;(3)游戏体验对网络游戏成瘾影响的总效应为0.56,其中游戏体验对网络游戏成瘾影响的直接效应为0.45,态度在游戏体验与网络游戏成瘾的关系中起部分中介作用,中介效应为(0.33×0.34)=0.11。由此可见,态度增强了游戏体验对网络游戏成瘾的正向预测作用。

|

| 图 1 青少年网络游戏成瘾机制的技术接受模型 |

本研究以技术接受模型为理论框架,考察网络游戏品质感知、有用感、易用感、网络游戏体验和网络游戏态度对青少年网络游戏成瘾的影响及其机制。相关分析结果表明,各研究变量与网络游戏成瘾之间存在显著正相关。这与以往研究的结果(Shin,2010; Lee & Tsai,2010;Hsu,Wen,& Wu,2009;魏华,周宗奎,鲍娜,高洁,2012)相一致。该结果表明,青少年对网络游戏的品质感知和有用感及易用感越高、网络游戏体验越强、网络游戏态度越积极,网络游戏成瘾的可能性也就越大。进一步的结构方程模型直接效应分析发现,品质感知能直接负向预测网络游戏成瘾,游戏体验能直接正向预测网络游戏成瘾。说明高品质的网络游戏能够预防青少年网络游戏成瘾,而网络游戏体验越深则越有可能出现网络游戏成瘾。

一般来说,品质高的网络游戏具有目标清晰、画面精细、游戏反应速度快,以及游戏的挑战、交互、难度等设计合理的特点。已有研究表明,玩家对网络游戏品质的感知能够提高其游戏态度和行为(周朗,2006)以及忠诚度(江晓东,余璐,2010)。本研究进一步表明,具有较高品质的网络游戏能够有效降低青少年玩家的成瘾倾向。可能的原因在于,高品质的网络游戏能使青少年玩家在较短时间内获得更多的心理满足感(如控制感、临场感等),达到释放压力、满足各种心理需求的目的,在一定程度上减少青少年长时间沉溺于网络游戏的可能性。因此,从根本上来说,高品质的网络游戏会有助于预防网络游戏成瘾。

对大多数网络游戏用户而言,获得游戏体验是极为重要的。根据《2010年中国网络游戏用户调研报告》,获得游戏体验是大型网络游戏用户最为重要的游戏目的与动机之一,很多玩家都非常关注游戏体验。研究表明,网络游戏体验(如沉醉体验、成就体验等)与网络游戏成瘾密切相关,是网络游戏成瘾的重要预测变量(Chou & Ting,2003; Hsu,Wen,& Wu,2009; 魏华等,2012)。本研究也表明,网络游戏体验与网络游戏成瘾存在密切关联,是网络游戏成瘾的重要预测变量。究其原因,网络游戏积极体验越多,个体就越可能依赖网络来满足自己的需要,从而与现实世界更加疏离,在这一过程中就容易形成网络游戏成瘾(魏华等,2012)。

4.2 网络游戏态度的中介作用所谓网络游戏态度,是指玩家对网络游戏行为的积极或消极感受(Hsu & Lu,2004)。网络游戏(尤其是MMORPGs)为玩家营造了一个独立于外部世界的三维虚拟空间,玩家身处其中能够做任何想做的事情,设想虚构人物的角色并完全控制其行为。通过选择与自我相一致的游戏角色,为玩家提供了试验和探索自我认同的机会,其后果是对游戏角色的态度和认同往往会导致网络游戏成瘾(Smahel,Blinka,& Ledabyl,2008)。本研究发现,网络游戏态度与网络游戏成瘾显著正相关,而且能够显著地正向预测网络游戏成瘾。青少年网络游戏玩家对玩网络游戏的态度越积极,就越有可能出现网络游戏成瘾。在技术接受模型中,态度是重要的中介变量,这一点得到了大量实证研究的支持(Hsu & Lu,2004; Lee & Tsai,2010; Boyle,Connolly,Hainey,& Boyle,2012)。本研究也探讨了态度的中介作用,结果表明态度在品质感知和游戏体验与网络游戏成瘾的关系中起部分中介作用,在有用感和易用感与网络游戏成瘾之间起完全中介作用。

本研究发现,品质感知通过态度间接地正向预测网络游戏成瘾,态度减弱了品质感知对网络游戏成瘾的负向预测作用。具体来说,网络游戏态度越积极,越有可能削弱游戏品质感知对网络游戏成瘾的抑制作用。网络游戏品质越高,青少年对网络游戏的态度就越积极,也就越有可能长时间玩该款网络游戏,伴随而来的是网络游戏成瘾水平的不断提高。这样一来,态度就削弱了游戏品质对青少年网络游戏成瘾的保护作用。

本研究表明,有用感和易用感通过网络游戏态度间接地正向预测网络游戏成瘾。一般来说,玩家会在觉得网络游戏有助于提升其行为表现时才会去玩,比如说认为玩网络游戏能发展和维护人际关系、满足个人的幻想、娱乐、控制感和成就感等。基于技术接受模型的网络游戏使用意向研究表明,有用感是玩家接受某款网络游戏的重要影响因素。虽然有用感未对玩家的使用意向产生直接影响,但它通过网络游戏态度间接预测网络游戏使用意向(Hsu & Lu,2004;江晓东,余璐,2010)。本研究进一步表明,有用感对网络游戏成瘾的直接影响不显著,但能通过网络游戏态度间接正向预测网络游戏成瘾。也就是说,玩家认为玩网络游戏能满足自己的目的和意图并不会直接导致其网络游戏成瘾,只有当他们还对网络游戏产生积极态度和评价时,才有可能去玩网络游戏,从而提高成瘾倾向。易用感对网络游戏的直接影响不显著,但能通过网络游戏态度间接正向预测网络游戏成瘾。说明网络游戏是否容易操作或者操作的难易程度也会对青少年网络游戏成瘾产生影响。这与以往的网络游戏使用意向的研究结果相似(Hsu & Lu,2004; Lee & Tsai,2010)。一般来说,玩家都比较喜欢容易操作的网络游戏,易用感比较强的网络游戏会增强青少年对网络游戏的积极态度和评价,增加游戏行为,从而对青少年网络游戏成瘾产生影响。

本研究还发现,游戏体验通过态度间接地正向预测网络游戏成瘾,态度增强了游戏体验对网络游戏成瘾的正向预测作用。网络游戏能给青少年带来丰富多彩的刺激和不断升级的挑战,产生令人愉悦的游戏体验,久而久之,玩网络游戏时的愉快体验将导致玩家对网络游戏的积极态度和期待,进一步强化网络游戏的动机(Boyle,Connolly,Hainey,& Boyle,2012)。本研究结果进一步表明,积极态度可能加深网络游戏体验对网络游戏成瘾的影响。具体来说,青少年的网络游戏体验越深,对网络游戏的态度越积极,就越有可能出现网络游戏成瘾。

4.3 本研究的意义及未来研究方向本研究的理论意义在于尝试将技术接受模型扩展到网络游戏成瘾研究领域,丰富了对青少年网络游戏成瘾的理论解释。本研究结果表明,该模型拟合良好,能够很好地解释青少年网络游戏成瘾的机制。这说明,在青少年网络游戏成瘾的研究中应该考虑玩家对网络游戏的内在信念、体验和态度的作用。在现实意义方面,本研究结果能为网络游戏产品的开发和设计,以及青少年网络游戏成瘾的预防和干预提供借鉴。从网络游戏研发和营销的角度来看,要保护青少年免受或少受网络游戏成瘾的困扰,就要保证运营的网络游戏具有较高的品质和品味,比如说游戏内容健康、游戏情境合理、游戏画面精良等(江晓东,余璐,2010),如此一来才能在获得商业收益的同时尽量避免玩家上瘾,充分发挥游戏本身具有的正面意义(董建蓉,李小平,唐丽萍,2007)。

从网络游戏成瘾的预防和干预角度来看,通常来说,网络游戏使人成瘾的因素包括:想完成游戏的动力、竞争的动力、提高操作技巧的动力等(张璇等,2006)。网络游戏成瘾者常常在虚拟世界的象征中去“实现”对权力、财富等需求的满足,并逐步代替现实中的有效行为,从而导致情绪低落、志趣丧失、烦躁不安等(Peters & Malesky,2008)。因此,在青少年网络游戏成瘾的预防和干预过程中,要注意通过现实生活中的各种活动让青少年体验到成功、控制等积极体验和心理满足感。此外,教育行政主管部门、学校和家长要针对青少年可能在网络游戏中获得的各种体验进行干预和教育,并通过一定的措施弱化网络游戏体验可能带来的负面影响,以预防和干预青少年出现网络游戏成瘾。有学者指出,从平衡网络游戏相关的商业利益和网络游戏成瘾干预实践的角度出发,在游戏开发的环节可以通过一些设计尽量削弱能够增强网络游戏成瘾的体验,加强对网络游戏成瘾影响较小的游戏体验方面(魏华,周宗奎,鲍娜,高洁,2012)。如何实现两者之间的平衡,是未来研究需要进一步探讨的问题。

当然,本研究也还存在一些不足。一是本研究虽然初步构建了青少年网络游戏成瘾的技术接受模型,但在变量选取时可能遗漏其它对网络游戏成瘾具有重要影响的变量。另外,本研究使用的问卷多翻译自国外,这些量表虽然在相关研究领域使用比较广泛,已经具有一定的认可度,但在中国文化背景下使用的有效性需要进一步检验。本研究使用的网络游戏成瘾界定量表虽然总体上具有较好的信效度,但11个题目中有三个(第5、11和13题)因素载荷都≦0.30,表明该量表的结构效度仍有待提高。最后,相关分析表明品质感知与网络游戏成瘾显著正相关,但在结构方程模型分析时品质感知对网络游戏成瘾为负向预测作用。本研究针对现有结果做了理论上的探讨和分析,但还需要后续研究的进一步检验。

5 结论

(1)有用感、易用感、品质感知、游戏体验和态度与网络游戏成瘾显著正相关。

(2)品质感知和游戏体验通过态度的部分中介作用对网络游戏成瘾产生间接影响,同时对网络游戏成瘾有直接效应;有用感和易用感通过态度的完全中介作用对网络游戏成瘾产生间接影响,对网络游戏成瘾没有直接效应。

| Boyle, E. A., Connolly, T. M., Hainey, T., & Boyle, J. M. (2012). Engagement in digital entertainment games: A systematic review. Computers in Human Behavior, 28(3), 771-780. |

| Brockmyer, J.H., et al. (2009). The development of the Game Engagement Questionnaire: A measure of engagement in video game-playing. Journal of Experimental Social Psychology, 45(4), 624-634. |

| Chou, T. J., & Ting, C. C. (2003). The role of flow experience in cyber-game addiction. CyberPsychology & Behavior, 6(6), 663-675. |

| Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-339. |

| Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003. |

| Haagsma, M. C., Caplan, S. E., Peters, O., & Pieterse, M. E. (2013). A cognitive-behavioral model of problematic online gaming in adolescents aged 12-22 years. Computers in Human Behavior, 29(1), 202-209. |

| Hsu, C.L., & Lu, H.P. (2004).Why do people play on-line games? An extended TAM with social influences and flow experience Information & Management, 41(7), 853-868. |

| Hsu, S. H., Wen, M. H., & Wu, M. C. (2009). Exploring user experiences as predictors of MMORPG addiction. Computers & Education, 53(3), 990-999. |

| Huang, L.Y., & Hsieh Y.J. (2011). Predicting online game loyalty based on need gratification and experiential motives. Internet Research, 21(5), 581-598. |

| Kwak, D. H., Clavio, G. E., Eagleman, A. N., & Kim, K. T. (2010). Exploring the Antecedents and Consequences of Personalizing Sport Video Game Experiences. Sport Marketing Quarterly, 19(4), 217-225. |

| Lee, M.C., & Tsai, T.R. (2010). What Drives People to Continue to Play Online Games? An Extension of Technology Model and Theory of Planned Behavior. International Journal of Human-Computer Interaction, 26(6), 601-620. |

| Liker, J. K., & Sindi, A. A. (1997). User acceptance of expert systems: A test of the theory of reasoned action. Journal of Engineering and Technology Management, 14(2), 147-173. |

| Peters, C. S., & Malesky, A. (2008). Problematic Usage among Highly-Engaged Players of Massively Multiplayer Online Role Playing Games. CyberPsychology & Behavior, 11(4), 481-484. |

| Poels, K., de Kort, Y., & Ijsselsteijn, W. (2007). “It Is Always a Lot of Fun!” Exploring Dimensions of Digital Game Experience Using Focus Group Methodology. Proceedings of Futureplay, Toronto [CD Rom], Canada, pp. 83-89. |

| Shin, D.H. (2010). The Dynamic User Activities in Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. International Journal of Human-Computer Interaction, 26(4), 317-344. |

| Smahel, D., Blinka, L., & Ledabyl, O. (2008). Playing MMORPGs: Connections between Addiction and Identifying with a Character. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 715-718. |

| Tan, F. B., & Chou, J. P. C. (2008). The relationship between mobile service quality, perceived technology compatibility, and users' perceived playfulness in the context of mobile information and entertainment services. International Journal of Human-Computer Interaction, 24(7), 649-671. |

| Venkatesh, V., & Davis, F.D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2), 186-204. |

| Wu, J.H., Wang, S.C., & Tsai, H.H. (2010). Falling in love with online games: The uses and gratifications perspective. Computers in Human Behavior, 26(6), 1862-1871. |

| Young, K. S., & Klausing, P. (2007). Breaking Free of the Web: Catholics and Internet Addiction. Cincinnati, OH: St. Anthony's Messenger Press. |

| 董建蓉, 李小平, 唐丽萍. (2007). 基于网络游戏的产品属性与消费行为研究——以大学生游戏成瘾为例. 中南民族大学学报(人文社科版), 27(s1), 83-85. |

| 贺金波, 郭永玉, 向远明. (2008). 青少年网络游戏成瘾的发生机制. 中国临床心理学杂志, 16(1), 46-48. |

| 江晓东,余璐. (2010). 网络游戏品质对玩家忠诚度的影响——沉浸体验的中介效应. 上海管理科学, 32(6), 76-80. |

| 马庆国, 戴珅懿. (2011). 网络游戏成瘾量表研究——事件相关脑电位辅助分析. 管理工程学报, 25(2), 21-29. |

| 荣泰生. (2010). AMOS与研究方法. 重庆: 重庆大学出版社. |

| 魏华, 周宗奎, 鲍娜, 高洁. (2012). 网络游戏体验问卷在中国大学生中的适用性分析. 中国临床心理学杂志, 20(5), 597-599. |

| 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云. (2004). 中介效应检验程序及其应用. 心理学报, 36(5), 614-620. |

| 余祖伟, 孙配贞. (2012). 中学生网络游戏成瘾倾向与大七人格关系研究. 宁波大学学报(教育科学版), 34(1), 39-44. |

| 张国华. (2013). 青少年的网络游戏体验及其对网络游戏成瘾发展的影响. 中国人民大学博士学位论文. |

| 张璇, 谢敏, 胡晓晴, 葛少华, 郑全全. (2006). 大学生电脑游戏成瘾及其影响因素初探. 中国临床心理学杂志, 14(2), 150-152. |

| 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 2004, 12(6): 942-950. |

| 周朗. (2006). 基于技术接受模型理论的网络游戏参与行为影响因素研究. 浙江大学硕士学位论文. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31