国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 郑显亮, 赵薇. 2015.

- ZHENG Xianliang, ZHAO Wei. 2015.

- 中学生网络利他行为与希望的关系:自我效能感与自尊的中介作用

- Relationship between Internet Altruistic Behavior and Hope of Middle School Students: The Mediating Role of Self-efficacy and Self-esteem

- 心理发展与教育, 31(4): 428-436

- Acta Meteorologica Sinica, 31(4): 428-436.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.04.06

-

文章历史

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)于2014年7月发布的第34次《中国互联网络发展状况统计报告》,中国网民数已达6.32亿,互联网普及率为46.90%。诚然,互联网为人们的人际交往、休闲娱乐、获取信息等提供了诸多便利,是人们日常生活和学习不可或缺的一部分。随着和谐社会的不断发展,社会对“正能量”的呼声和需求不断增加,互联网作为即时的交流平台也在发挥着其积极的作用。在互联网给人们带来积极影响的过程中,网络利他行为引起了研究者的兴趣与关注(Nicolas,2008; Wright & Li,2011; 郑显亮,2013)。网络利他行为是指在网络环境中表现出来的支持、指导、分享、提醒等有利于他人和社会、且不期望得到任何回报的自觉自愿行为(郑显亮,2013)。例如:在网上分享一些学习资料、在论坛上解答人们的问题、在网上为受难者祈福、举报网上不良信息等。通过文献梳理发现,目前网络利他行为的研究主要集中在对其内涵(Joinson,2003; Amichai-Hamburger & Furnham,2007; 丁迈,陈曦,2009)、表现形式(Kendall,2002; 王小璐,风笑天,2004; 彭庆红,樊富珉,2005)、结构维度(郑显亮,2010)、影响因素及机制(Nicolas,2008; Whitty & Joinson,2009; 赵欢欢,张和云,刘勤学,王福兴,周宗奎,2012; 郑显亮,张婷,袁浅香,2012)、对受助者的影响(Cummings,Sproull,& Kiesler,2002)上,而很少关注网络利他行为对助人者个体发展的意义和价值。

希望作为一种积极心理品质,近年来日益引起学者的广泛兴趣(Snyder,2002; Day,Hanson,Maltby,Proctor,& Wood,2010; 刘孟超,黄希庭,2013)。研究者对希望的概念进行了不同角度的阐述。Averill,Catlin,Chon(1990)认为,希望是一种情感体验,是个体处于逆境或遇见阻碍时能够支撑其信念的一种特定情绪。Breznitz(1986)提出,希望是一种认知倾向,是一种使个体维持自己朝某种目标进行活动的思想和信念。Snyder等人(1991)则认为希望是经由后天学习而成的一种个人思维和行为倾向,它是一种认知特征同时还是一种动力状态。Snyder的观点得到了多数学者的认可。Snyder(2002)指出,希望包含路径思维(pathways thoughts)和动力思维(agency thoughts)两个重要组成部分。动力思维是个体启动和维持动机,朝向目标持续前进的决心和信念;路径思维则是达到个人所渴望目标的多种有效的方法、策略与计划。研究者发现,虽然希望具有一定程度的稳定性,但通过持续的干预,个体的希望水平是可以得到提高的(田莉娟,2007)。

利他和希望都是个体的积极心理能量,都是积极心理学要探讨的重要主题。那么,个体的网络利他行为和希望之间是否会存在一定的关联呢?积极心理学强调研究人类的性格力量和美德,提倡研究积极人格特质,并指出希望是应主要研究的24种积极人格特质之一(Peterson & Seligma,2004)。积极心理学认为,先天的生理因素对人格的形成不可或缺,但人格的形成主要还是依赖于后天的社会生活体验。个体在积极体验条件下更容易和个体的先天气质特点发生内化而形成某种人格特质。因此,积极心理学把增进个体的积极体验作为培养个体积极人格的最主要途径(Schneider,2001)。郑显亮(2013)指出,网络利他行为不期望得到来自外部的精神上或物质上的奖励,但不排除自身因做了好事所获得的愉悦感、心理满足感、自我价值实现等内在奖励。因此,网络利他行为能增进助人者个体的积极体验,这对建构个体的积极人格具有重要意义。Fredrickson(2001)提出了积极情绪的拓展建构理论(broaden- and -build theory of positive motions),该理论认为,积极情绪能够扩展个体的注意范围和思维活动序列,能够帮助建构个体内资源和个体间资源,包括身体资源(如身体技能、健康)、智力资源(知识、执行控制能力)、人际资源(友谊、社会网络)和心理资源(心理恢复力、乐观、创造性)等。一些实证研究也发现,积极情绪可以增强社会支持、个人目标等个人资源(Fredrickson,Cohn,Coffey,Pek,& Finkel,2008),同时也能够促进人际问题、协商与谈判问题的解决(Isen,2002)。由此可见,个体通过网络利他行为增进了积极情绪,这能够增强个体达到预定目标的心理资源,也能促进个体预定目标问题的解决,从而引导个体完成目标,促进希望的产生。因此,本研究认为,网络利他行为可能会对个体希望的产生和发展具有一定意义。那么,网络利他行为对希望会产生什么样的影响呢?它的影响机制又是怎样的呢?这是本研究拟探讨的主要问题。

网络利他行为要求个体在网络环境中运用自己的经验或技能去帮助他人,这一方面会巩固和提高个体在某一活动领域的知识技能,另一方面由于帮助了他人而获得了很多成功经验,这会增强个体从事相应活动的信心。因此,我们认为,网络利他行为会增强个体在某一活动领域中完成任务的能力的判断,从而提高其自我效能感。而有研究结果发现,自我效能感与希望之间有显著的正相关(Davidson,Feldman,& Margalit,2012; 廉串德,2011), 何露和朱翠英(2013)的研究进一步证明了一般自我效能感对希望水平有显著的预测作用。& Barrows,Dunn,Lloyd(2013)指出,具有较高自我效能感的个体对自己的能力充满信心,他们为了成功地完成某项特定任务会去寻找增加知识和技能的机会,在这个过程中调动起必须的动机、认知资源和一系列的行动。而相信自己能实现自己期望目标的信念即为路径思维,调动起一切资源为实现目标而采取的行动即为动力思维。所以高自我效能感个体这种完成任务的动机和有效途径充分体现了个体具有较高的希望水平。从上述分析可以看出,网络利他行为与自我效能感可能存在较密切的关系,自我效能感又对希望有预测作用。因此,本研究提出假设H1:自我效能感在网络利他行为对希望的影响中可能起着中介作用。

有研究者指出,通过帮助他人,个体可以得到来自他人的社会赞许和增强自尊心(Eisenberg & Guthie,2002)。Grube & piliavin(2000)的研究显示,长期从事志愿活动的人通常能够赢得自我理解,并能显著提高他们的自尊水平。王丽和王庭照(2005)的实证研究也表明青少年亲社会行为与自尊之间存在显著的正相关。还有研究更进一步发现,网络利他行为与自尊之间也存在显著的正相关关系(郑显亮等,2012)。可见,网络利他行为与自尊的关系密切。而自尊是希望的启动因子(Seligman & Csikszentmihalyi,2000)。Heaven & Ciarrochi(2008)的研究表明,当个体自尊水平较高时,其所追求的生活目标也较高,并能通过目标以引导个体进行希望思考,以达成预定的目标。郭传辉(2012)对大学生自尊与希望的关系进行了实证研究,结果发现自尊对希望存在显著的正向预测作用,大学生自尊水平越高,其希望水平也就越高。因此,通过对网络利他行为、自尊和希望之间关系的分析,本研究提出假设H2:自尊在网络利他行为对希望的影响中可能起着中介作用。

自我效能感与自尊是自我概念中重要的组成部分,两者都涉及到个体的自我评价。从定义上看,自我效能感是对自己是否有能力完成某件事情的判断,是对特定领域的能力感;自尊则是对个体能力感和价值感的主观评价,是对自己“做人”方面的判断,是整体的相对稳定的体验。李妲、王亮和张素英(2008)对自我效能感与自尊的关系进行了研究,结果表明自我效能感与自尊显著正相关,自我效能感越高,自尊水平就越高。Brown,Hoye,Nicholson(2012)的实证研究进一步证明了自我效能感对个体自尊水平的形成有着预测作用。综合上述分析,我们发现,网络利他行为与自我效能感有密切联系,自我效能感影响着自尊,而自尊对希望又存在预测作用。因此,本研究提出假设H3:自我效能感和自尊在网络利他行为与希望之间的关系中可能起着链式中介作用。所谓链式中介作用是指多个中介变量表现出顺序性特征,形成中介链,预测变量通过中介链对结果变量产生间接效应(Taylor,MacKinnon,& Tein,2008; 柳士顺,凌文辁,2009)。链式中介比传统的简单中介更能揭示预测变量和结果变量之间关系的复杂机制问题,因而能更深入地探讨预测变量和结果变量之间的关系(Taylor et al., 2008)。

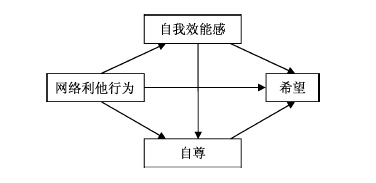

中学阶段是个体塑造行为品质的关键时期。培养中学生的希望品质,提升他们的自信心,对中学生的健康成长具有重要意义。因此,本研究拟以中学生为对象,系统探讨网络利他行为对希望的影响及其作用机制,以期为网络利他行为对助人者个体发展的意义与价值提供一个参考依据。根据相关理论,本研究提出网络利他行为、自我效能感、自尊和希望之间关系的假设模型,假设模型见图 1。

|

| 图 1 网络利他行为对希望的作用机制 |

在江西省赣州市随机抽取两所中学,在每所学校的初一、初二、初三年级各抽1个班级进行测试。共分发问卷350份,剔除无效问卷后,获得有效问卷326份,有效回收率为93.14%。其中男生160名(占49.08%),女生166名(占50.92%);初一学生117名(占35.89%),初二学生112名(占34.36%),初三学生97名(占29.75%)。平均年龄13.53±1.08岁。

2.2 研究工具 2.2.1 希望特质量表该量表由Snyder等人(1991)编制。量表共12个项目,包括路径思维(4个项目,如“我能想出许多途径和方法来使自己摆脱陷入的困境”)和动力思维(4个项目,如“我总是不知疲倦地追求我的目标”)两个维度,剩余的 4 个项目主要是用来转移被试的注意,不记入总分。量表采用4点计分,从“1=绝对错误”到“4=绝对正确”,得分越高表示个体希望水平越高。该量表已在相关研究中运用,信效度较好(张敏,陈志霞,2013)。验证性因素分析支持了问卷的结构,χ2/df=2.41,GFI=0.96,NFI=0.90,NNFI=0.90,CFI=0.93,RMSEA=0.07。项目的因子载荷在0.40~0.67之间。该量表在本研究中的α系数为0.88。

该量表由郑显亮(2010)编制。量表共26个项目,包括网络支持(9个项目,如“对网友给予关心和鼓励”)、网络指导(6个项目,如“指导网友如何防毒、杀毒”)、网络分享(6个项目,如“在论坛上讨论问题,并发表个人意见”)、网络提醒(5个项目,如“告诉网友们一些网络陷阱”)4个维度。量表采用4点记分,从“1=从不”到“4=通常”来评估网络利他行为发生的频数。得分越高表明网络利他行为的水平越高。该量表的信效度已在国内青少年身上得到良好验证(郑显亮,2013; 赵欢欢等,2012)。验证性因素分析支持了问卷的结构,χ2/df=2.32,GFI=0.90,NFI=0.96,NNFI=0.97,CFI=0.98,RMSEA=0.07。项目的因子载荷在0.47~0.83之间。在本研究中,该量表的α系数为0.94,各维度的α系数在0.79~0.89之间。

2.2.3 自尊量表该量表由Rosenberg(1965)编制。量表共10个项目,从“1=很不符合”到“4=非常符合”作4点记分,得分越高表明自尊水平越高。该量表在国内研究中得到广泛应用,信效度较好。验证性因素分析支持了问卷的结构,χ2/df=4.45,GFI=0.90,NFI=0.89,NNFI=0.90,CFI=0.91,RMSEA=0.07。项目的因子载荷在0.35~0.81之间。该量表在本研究中的α系数为0.89。

2.2.4 一般自我效能感量表该量表由Schwarzer等人编制, 王才康、胡中锋和刘勇(2001)翻译修订。量表共 10个项目,采用 4点计分,从“1=完全不正确”到“4=完全正确”,得分越高表示自我效能感越高。该量表广泛应用于相关研究,有着较好的信效度。验证性因素分析支持了问卷的结构,χ2/df=3.50,GFI=0.92,NFI=0.90,NNFI=0.91,CFI=0.90,RMSEA=0.07。项目的因子载荷在0.36~0.60之间。在本研究中,该量表的α系数为0.86。 2.3 施测和数据处理

以班级为单位进行问卷施测,所需时间约20分钟。由经过培训的心理学研究生担任主试。在问卷施测前,主试向被试宣读指导语,向学生宣读问卷测试的匿名性、保密性原则。采用SPSS16.0和LISREL8.80对数据进行统计处理。

2.4 共同方法偏差的控制

由于本研究采用问卷调查法收集数据,所有数据都是通过被试的自我报告获得,因此测量中可能存在共同方法偏差(common method bias)。一般地,共同方法偏差常用两种方法进行控制:程序控制和统计控制(Podsakoff,MacKenzie,& Lee,2003)。本研究首先采用班级统一施测问卷、强调问卷的匿名性、保密性以及数据仅限于科学研究的说明等来进行程序控制。然后采用Harman单因子检验进行统计控制,也就是将所有变量的项目进行未旋转的主成分因素分析。结果显示共有16个因子的特征根值大于1且第一个因子解释的变异量只有20.43%,小于40%,表明本研究共同方法偏差问题不明显。

3 结果与分析 3.1 各变量的相关分析对网络利他行为、自我效能感、自尊和希望进行Pearson积差相关分析(见表 1),结果发现,网络利他行为与自我效能感(r=0.27,p<0.01)、自尊(r=0.15,p<0.05)、希望(r=0.19,p<0.01)均存在显著的正相关;自我效能感与希望(r=0.50,p<0.01)、自我效能感与自尊(r=0.47,p<0.01)、自尊与希望(r=0.45,p<0.01)之间的相关也显著,说明网络利他行为、自我效能感、自尊和希望之间的关系较密切。

| M | SD | 网络利他行为 | 自我效能感 | 自尊 | 希望 | |

| 网络利他行为 | 1.74 | 0.61 | 1.00 | |||

| 自我效能感 | 2.30 | 0.48 | 0.27** | 1.00 | ||

| 自尊 | 2.75 | 0.43 | 0.15* | 0.47** | 1.00 | |

| 希望 | 1.74 | 0.31 | 0.19** | 0.50** | 0.45** | 1.00 |

| 注:*p<0.05, **p<0.01。 | ||||||

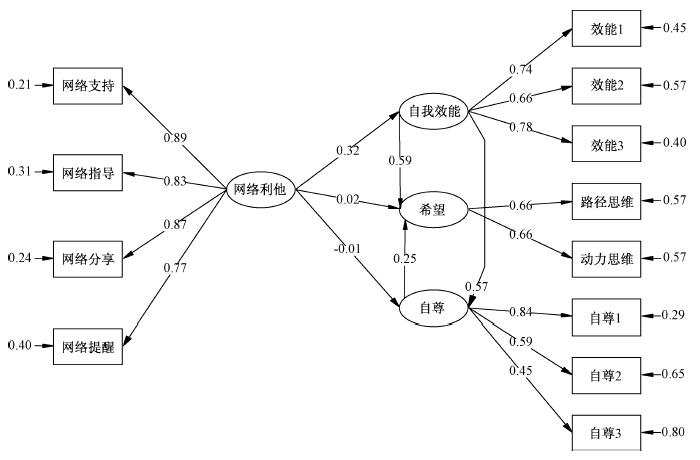

由于自我效能感量表和自尊量表所含项目数较多,为了防止多个项目造成潜变量的膨胀测量误差,本研究采用平衡取向中的单因子法(single-factor method)(卞冉,车宏生,阳辉,2007)分别对自我效能感量表和自尊量表进行打包处理(parceling),即首先确定将自我效能感量表和自尊量表分别打成3个包,把负荷最高的几个项目放到各个包中作为锚定项目,然后按照反方向依次加入次高项目进行平衡,打包后的观测变量以每个包内项目的平均分代替。由于网络利他行为量表包含4个维度,希望特质量表包含2个维度,故不对其做打包处理,把这两个量表各维度的平均分做为相应变量的观测指标。

3.2.2 测量模型的构建与检验根据结构方程模型的建模要求,首先进行网络利他行为、自我效能感、自尊与希望之间关系的测量模型的构建和检验。测量模型包括4个潜变量和12个观测变量。其中,潜变量Ⅰ“网络利他行为”包括网络支持、网络指导、网络分享和网络提醒四个观测变量;潜变量Ⅱ“自我效能感”打成了3个包,包括自我效能感1、自我效能感2和自我效能感3三个观测变量;潜变量Ⅲ“自尊”也打成3个包,包括自尊1、自尊2和自尊3三个观测变量;潜变量Ⅳ“希望”包括路径思维和动力思维二个观测变量。采用LISREL8.80对测量模型与数据拟合程度进行检验,结果显示,χ2=136.17,df=48,χ2/df=2.84,GFI=0.93,NFI=0.93,NNFI=0.94,CFI=0.95,RMSEA=0.08。 所有观测变量在相应的潜变量上的标准化因子载荷在0.45~0. 89之间,表明测量模型达到了理想的标准,所有的观测变量都有效地测量了所表征的潜变量,可进行进一步的结构模型的检验。

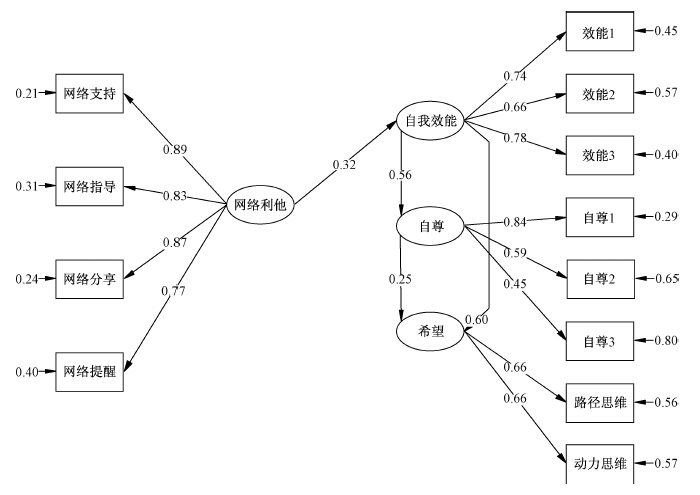

3.2.3 结构模型的构建与检验根据研究假设构建初始结构模型。初始结构模型以自我效能感、自尊和希望为内生潜变量,以网络利他行为为外源潜变量,网络利他行为对自我效能感、自尊和希望均产生影响,自我效能感、自尊均对希望产生影响,自我效能感还对自尊产生影响(图 2)。采用协方差结构模型的极大似然法对结构模型进行估计和检验。模型拟合结果显示(表 2),初始模型的各项拟合指标都较好,但发现网络利他行为对希望(GA2 1=0.02,t=0.33)、网络利他行为对自尊(GA3 1=-0.01,t=-0.10)的直接路径均不显著,故对初始模型进行修改,删除这两条不显著的路径后得到修改模型(图 3),修改模型的各项拟合指标都很好(表 2),且初始模型和修改模型属嵌套模型,根据嵌套模型比较的原理,修改模型减少了两条路径,自由度就增加2个,△x2(2)=0.68<5.99,p>0.05,卡方值没能显著增加,表明修改模型的拟合程度没有显著恶化,但更简洁,因此修改模型更为可取。从图 3可知,自我效能感在网络利他行为对希望的影响中起着完全中介作用,效应值为0.32×0.60=0.20;网络利他行为又通过自我效能感和自尊的链式中介作用对希望产生影响,效应值为0.32×0.56×0.25=0.04;但自尊在网络利他行为对希望的影响中不存在中介作用。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | RMSEA | GFI | NFI | NNFI | CFI |

| 初始模型 | 135.83 | 48 | 2.83 | 0.079 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |

| 修改模型(删除GA2 1、 GA3 1) | 136.51 | 50 | 2.73 | 0.078 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |

|

| 图 2 网络利他行为、自我效能感、自尊与希望的初始模型 |

|

| 图 3 网络利他行为、自我效能感、自尊与希望的修改模型 |

采用LISREL软件中的Bootstrap程序(Shrout & Bolger,2002)对中介效应的显著性进行检验。首先采用重复随机抽样的方法在原始数据(N=326)中抽取1000个Bootstrap样本,生成并保存1000个中介效应值,形成一个近似抽样分布,同时计算出中介效应的平均路径系数,如果这些平均路径系数在95%的置信区间没有包括0,则表明中介效应显著。由表 3可知,各条路径的 95%置信区间都没有包括 0,这验证了自我效能感和自尊在网络利他行为与希望间的中介效应。

| 路径 | 标准化的间接效应估计 | 平均间接效应 | 95%的置信区间 | |

| 下限 | 上限 | |||

| 网络利他行为—自我效能感—希望 | 0.32×0.60=0.20 | 0.18 | 0.08 | 0.28 |

| 网络利他行为—自我效能感—自尊 | 0.32×0.56=0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.25 |

| 自我效能感—自尊—希望 | 0.56×0.25=0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.21 |

| 网络利他行为—自我效能感—自尊—希望 | 0.32×0.56×0.25=0.04 | 0.03 | 0.008 | 0.05 |

Snyder(2002)的希望理论指出,希望是个体为了达到所追求的目标时建立的一套内在认知评估机制,它由路径思维与动力思维的交互作用促使个体实现目标。路径思维是个体相信自己能够产生有效途径来达到期望目标的信念和认知;动力思维是激励个体制定目标,并沿着所设计路径前进的动力系统。本研究发现,中学生的网络利他行为与希望之间存在显著的正相关,即中学生的网络利他行为越多,其希望水平越高。研究者指出,网络利他行为程度高的个体,在帮助他人的过程中能获得更多的成功,能体验到更多的愉悦感、心理满足感和成就感,因此,网络利他行为能有效增进个体的积极情绪体验(Wright & Li, 2011,郑显亮,2013)。而增进个体的积极情绪体验是培养个体积极人格的最主要途径(Schneider,2001)。另外,根据积极情绪的拓展建构理论(Fredrickson,2001),积极情绪可以拓展个体的认知能力,增强认知灵活性,建构持久性的个人资源,包括知识资源、心理资源、社会资源等。赵欢欢等人(2012)的实证研究发现,网络利他行为与网络社会支持存在较密切的关系,网络利他行为能获得更多的社会连结和良好的社会支持。于是,中学生在网络利他行为中获得的成功经验能促使其自我能力感增强,使得动力思维特质不断的成长和扩展;同时,中学生通过网络利他行为产生的积极情绪体验和获得的社会支持也能促使中学生维持较高水平的内驱力,能够更好地确定目标并对实现目标的途径有更清晰的认识,引导他们寻找达到目标的各种可行的方法,从而提高他们的路径思维水平。所以,中学生网络利他行为越多,其希望水平就越高。

4.2 自我效能感在网络利他行为对希望影响中的中介作用结构方程模型结果表明,网络利他行为对希望的直接效应不显著,它完全通过影响自我效能感间接影响希望,即自我效能感在网络利他行为和希望的关系中起着完全中介作用。这与研究假设H1一致。自我效能感是指人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度。研究者指出,以往成败的经验对于个体自我效能感的形成影响最大,较多的成功经验可以形成较高的自我效能感(Bandura, 1997)。网络利他行为程度高的中学生,他们运用自己的经验或技能通过帮助他人解决一些实际问题而能获得更多的成功经验,这些成功经验的不断累积,就能增强他们在某一活动领域中完成任务的能力的判断,从而提高其自我效能感。而自我效能感会促进个体对未来的积极期望,从而会影响个体在活动过程中的努力程度(Caprara,Steca,Gerbino,Pacielloi,& Vecchio,2006),高自我效能感能促使人们在活动中做出更多的努力并持之以恒,直到达到活动的目标(Laura & Stephen,2002)。因此,高自我效能感者易于追逐高个人目标和目标结果(张钊,2007),并能导致高目标导向的能量和实现目标的计划。目标导向的能量即为动力思维,实现目标的计划即为路径思维,这两者交互作用为实现预定目标而产生的一种积极动机状态就是希望(Snyder,2002)。可见,网络利他行为首先可能会影响中学生的自我效能感,使他们的自我效能感随着其网络利他行为的增加而相应地提高,而自我效能感的提高又促使其希望水平的提高,于是就形成了“网络利他行为→自我效能感→希望”这样一种作用模式。

4.3 自我效能感、自尊在网络利他行为对希望影响中的链式中介作用 4.3.1 自我效能感在网络利他行为与自尊之间的中介作用本研究发现网络利他行为对自尊的直接效应不显著,网络利他行为是通过影响自我效能感而对自尊产生间接影响,即自我效能感在网络利他行为与自尊的关系中起着完全中介作用。作为自我概念中的核心成分,自我效能感与自尊存在着关联,都涉及到自我评价,但自我效能感是“做事”的自我评价,自尊是“做人”的自我评价(陈建文,王滔,2007)。Lightsey,Burke,Ervin(2006)的研究表明自我效能感和自尊具有中度相关,自我效能感可以提高自尊并能预测随后的自尊水平。黄玉纤、刘琴、杨茜和张进辅(2014)的实证研究进一步证明了一般自我效能感对自尊有正向影响,一般自我效能感高的个体对自己的评价较为正向,有更多的积极情感和价值感,从而增加其自尊体验。本研究结果显示,中学生网络利他行为首先影响其自我效能感,然后自我效能感再对其自尊产生影响。也就是说,中学生在网络环境中从事利他行为可以提高其“做事”的自我评价,然后通过一个个具体的“做事”的自我评价的不断积累,再形成对其“做人”的整体的自我评价,即形成了“网络利他行为→自我效能感→自尊”的作用途径。

4.3.2 自尊在自我效能感与希望之间的中介作用本研究还发现,自我效能感不仅对希望有直接影响,它也能通过自尊的中介作用对希望产生间接影响。有很多研究表明,自尊与希望之间的关系密切。Claudio,Midgett,Pacico,Bastianello,Zanon(2014)的研究发现,自尊和希望之间存在显著性的相关。赖英娟、陆伟明和董旭英(2011)的实证研究也证明了自尊对希望有显著的正向影响,即当自尊越趋正向时,则有较高的希望感。张向葵、张林和赵义泉(2004)提出了自尊的“倒立金字塔”理论模型,该理论模型认为,自尊是个体对自身价值的一种积极的自我评价,是个体追求自身价值实现的一种内在动力,而这种内在的心理活动的动态系统会促使个体寻找各种实现目标的有效途径,从而提高个体的希望水平。Setliff & Marmurek(2002)的研究也显示,高自尊的个体拥有更多的可利用资源,能充分地调动各种策略去实现目标。根据Snyder(2002)的希望理论,希望是个体对成功实现目标所需能力的自我认知和主观评定。高自尊者有更高的自我价值感和自我能量感,相信自己有能力找到实现目标的途径并保持努力,对追求目标所需的动力和途径有较高的自我认知与评定,因而表现出更高的希望水平。

总之,中学生的网络利他行为可以预测其自我效能感,自我效能感又影响着他们的自尊水平,自尊水平的高低又与个体的希望水平密切相关。因此,不难得出,网络利他行为通过自我效能感、自尊中介链间接地对希望产生影响。

4.4 本研究的不足与展望本研究采用结构方程模型方法对网络利他行为、自我效能感、自尊与希望之间的关系模型进行了实证探讨,验证了自我效能感、自尊在网络利他行为对希望影响中的中介作用,丰富了网络利他行为对个体发展的意义与价值的研究。但本研究仍存在一些不足,需要在今后研究中加以改进。首先,取样的地域限制。本研究只是选取了赣州市两所中学的学生,取样的范围较窄,这可能会对本研究结果的普遍性推广产生一定的影响。其次,采用了横断研究设计。尽管建立在理论基础之上的横断研究可以提供有价值的信息,但横断研究尚不能确立因果关系,今后可采用实验研究和追踪设计来检验本研究的发现。最后,本研究仅关注了自我效能感、自尊在网络利他行为影响中学生希望中的作用,但是其它一些可能影响网络利他行为与希望之间关系的因素并未涉及,如社会支持、应对方式、认知归因等,这些都有待今后作更深入的研究。

5 结论本研究得出以下结论:

(1)中学生网络利他行为、自我效能感、自尊与希望之间存在显著的正相关;

(2)中学生网络利他行为对希望没有直接的预测作用,自我效能感在中学生网络利他行为与希望之间起完全中介作用;

(3)自尊在中学生网络利他行为与希望之间不起中介作用。

(4)自我效能感、自尊在中学生网络利他行为与希望之间起链式中介作用。

| Amichai-Hamburger, Y., & Furnham, A. (2007). The positive net. Computers in Human Behavior, 23(2), 1033-1045. |

| Averill, J. R., Catlin, G., & Chon, K. K. (1990). Rules of hope. New York: Springer-Verlag. |

| Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control (pp. 10-21). New York: Freeman. |

| Barrows, J., Dunn, S., & Lloyd, C. A. (2013). Anxiety, self-efficacy, and college exam grades. Universal Journal of Educational Research, 1(3), 204-208. |

| Breznitz, S. (1986). The effect of hope on coping with stress. In Appley, M. H., & Trurnbull, P. (Eds.), Dynamicus of stress: Physiological, psychological, and social perspectives. New York: Plenum Press, 295-307. |

| Brown, K. M., Hoye, R., & Nicholson, M. (2012). Self-esteem, self-efficacy, and social connectedness as mediators of the relationship between volunteering and well-being. Journal of Social Service Research, 38(4), 468-483. |

| Caprara, G.V., Steca, P., Gerbino, M., Pacielloi, M., & Vecchio, G. M. (2006). Looking for adolescents' well-being: Self-efficacy beliefs as determinants of positive thinking and happiness. Epidemiology and Social Psychiatry, 15(1), 30-43. |

| Claudio, S., Midgett, H. A., Pacico, J. C., Bastianello, M. R., & Zanon, C. (2014). The relationship of hope, optimism, self-esteem, subjective well-being, and personality in Brazilians and Americans. Psychology, 5(6), 514-522. |

| Cummings, J. N., Sproull, L., & Kiesler, S. (2002). Beyond hearing: Where real world and online support meet. Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 6(1), 78-88. |

| Davidson, O. B., Feldman, D. B., & Margalit, M. (2012). A focused intervention for 1st-year college students: Promoting hope, sense of coherence, and self-efficacy. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 146(3), 333-352. |

| Day, L., Hanson, K., Maltby, J., Proctor, C., & Wood, A. (2010). Hope uniquely predicts objective academic achievement above intelligence, personality, and previous academic achievement. Journal of Research in Personality, 44(4), 550-553. |

| Eisenberg, N., & Guthie, I. K. (2002). Prosocial development in early adulthood: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology. 82(6), 993-1006. |

| Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218-226. |

| Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J., & Finkel, S. M. (2008). Open hearts build lives: Positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. Journal of Personality and Social Psychology, 95(5), 1045-1062. |

| Grube, J. A., & Piliavin, J. A. (2000). Role identity, organizational experiences and volunteer performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 26 (9), 1108-1119. |

| Heaven, P., & Ciarrochi, J. (2008). Parental styles, gender and the development of hope and self-esteem. European Journal of Personality, 22(8), 707-724. |

| Isen, A. M. (2002). A role of neuropsychology in understanding the facilitate influence of positive affect on social behavior and cognitive process. In C. R. Synder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 528-540). New York, NY: Oxford University Press. |

| Joinson, A. N. (2003). Understanding the psychology of internet behavior: Virtual worlds, real lives. Basingstoke: Palgrave Macmillan. |

| Kendall, L. (2002). Hanging out in the virtual pub: Masculinities and relationships online. Berkeley: University of California Press. |

| Laura, L. P., & Stephen, G. G. (2002). Leadership self-efficacy and managers' motivation for leading change. Journal of Organizational Behavior, 23(2), 215-223. |

| Lightsey, J. O., Burke, M., & Ervin, A. (2006). Generalized self-efficacy, self-esteem, and negative affect. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadiennedes Sciences du Comportement, 38(1), 72-80. |

| Nicolas, G. (2008). Helping on the web: Ethnic stereotypes and computer-mediated communication. Research Journal of Social Sciences, 37(3), 1-3. |

| Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. (pp. 54-60). Washington, D. C.: APA Press and Oxford University Press. |

| Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Lee, J. Y. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. |

| Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image (pp. 301-326). Princeton. NJ: Princeton Universe Press. |

| Schneider, S. L. (2001). In search of realistic optimism: Meaning, knowledge, and warm fuzziness. American Psychologist, 56(3), 250-263. |

| Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychology, 55(1), 5-14. |

| Setliff, A. E., & Marnunek, H. H. (2002). The mood regulatory function of autobiographical recall is moderated by self-esteem. Personality and Individual Differences, 38(2), 761-771. |

| Shrout, P. E., & Bolger, N. (2002). Mediation in experimental and non-experimental studies: New procedures and recommendations. Psychological Methods, 7(4), 422-445. |

| Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249-275. |

| Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R. Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., et al. (1991). The will and the ways: Development and validation of an individual differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570-585. |

| Taylor, A. B., MacKinnon, D. P., & Tein, J. Y. (2008). Tests of the three-path mediated effect. Organizational Research Methods, 11(2), 241-269. |

| Whitty, M. T., & Joinson, A. N. (2009). Truth, lies and trust on the internet. London: Routledge. |

| Wright, M. F., & Li, Y. (2011). The associations between young adults' face-to-face prosocial behaviors and their online prosocial behaviors. Computers in Human Behavior, 27(5), 1959-1962. |

| 卞冉, 车宏生, 阳辉. (2007). 项目组合在结构方程模型中的应用. 心理科学进展, 15(3), 567-576. |

| 陈建文,王滔. (2007).自尊与自我效能关系的辨析.心理科学进展, 15(4),624-630. |

| 丁迈,陈曦.(2009).网络环境下的利他行为研究.现代传播, (3), 35-37. |

| 郭传辉. (2012). 大学生希望与自尊、人际关系的关系研究. 福建师范大学.硕士学位论文. |

| 何露, 朱翠英. (2013). 大学生希望水平、一般自我效能感及生活满意度的关系研究. 黑龙江教育(高教研究与评估), (3), 77-79. |

| 黄玉纤, 刘琴, 杨茜, 张进辅. (2014). 大学生自尊在一般自我效能感与就业能力间的中介作用. 心理研究, 7(1), 91-96. |

| 赖英娟, 陆伟明, 董旭英. (2011). 以结构方程模式探讨台湾大学生自尊、生活目标、希望感及校园人际关系对忧郁情绪之影响. 教育心理学报, 42(4), 677-700. |

| 李妲, 王亮, 张素英. (2008). 大学生自我效能感与自尊的相关性研究. 中国健康心理学杂志, 16(4), 403-404. |

| 廉串德. (2011). 跨文化心理学: 希望理论与自我效能理论的适用性对比(144-157页). 北京: 社会科学文献出版社. |

| 刘孟超, 黄希庭. (2013). 希望: 心理学的研究述评. 心理科学进展, 21(3), 548-557. |

| 柳士顺, 凌文辁. (2009). 多重中介模型及其应用. 心理科学, 32(2), 433-435. |

| 彭庆红,樊富珉.(2005).大学生网络利他行为及其对高校德育的启示.思想理论教育导刊, (12), 49-51. |

| 田莉娟. (2007).中学生希望特质的评定和干预研究. 河北师范大学硕士学位论文. |

| 王才康, 胡中锋,刘勇. (2001). 一般自我效能感量表的信度和效度研究. 应用心理学, 7(1), 37-40. |

| 王丽, 王庭照. (2005). 青少年亲社会行为研究. 当代青年研究, (11), 51-53. |

| 王小璐,风笑天.(2004).网络中的青少年利他行为新探.广东青年干部学院学报,18(3), 16-19. |

| 张敏, 陈志霞.(2013).希望特质在生活事件与自杀意念关系中的调节作用.中国特殊教育, (2), 76-80. |

| 张向葵, 张林, 赵义泉. (2004). 关于自尊结构模型的理论建构. 心理科学, 27(4), 791-795. |

| 张钊. (2007).个人目标、自我效能感与主观幸福感:一项纵向研究. 华中师范大学.硕士学位论文. |

| 赵欢欢, 张和云, 刘勤学, 王福兴, 周宗奎. (2012). 大学生移情特质与网络利他行为:网络社会支持的中介效应. 心理发展与教育, 28(5), 478-486. |

| 郑显亮. (2010). 大学生网络利他行为: 量表制作与多层线性分析. 上海师范大学博士学位论文. |

| 郑显亮. (2013). 网络利他行为的理论与实证研究(12-130页). 北京: 中国社会科学出版社. |

| 郑显亮,张婷,袁浅香. (2012). 自尊与网络利他行为的关系:通情的中介作用.中国临床心理学杂志, 20(4), 550-551. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31