国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 陈曦, 陈光辉, 赵景欣. 2015.

- CHEN Xi, CHEN Guanghui, ZHAO Jingxin. 2015.

- 家庭社会经济地位与青少年未来规划的关系:外向性的调节作用及其性别差异

- The Relationships between Family Socioeconomic Status and Adolescents' Future Planning: The Moderating Effect of Extroversion and the Gender Differences

- 心理发展与教育, 31(4): 420-427

- Acta Meteorologica Sinica, 31(4): 420-427.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.04.05

-

文章历史

未来规划是指个体设立目标、制定计划并实施计划的过程,主要包括探索和投入两个维度(Nurmi,1991)。国内外研究一致表明,青少年期个体对未来的探索和投入主要集中在教育和职业领域(张玲玲,张文新,周秀琴,胡艺馨,王姝琼,2008; Seginer,2009)。作为自我同一性发展的一个重要方面,未来规划在青少年期的发展尤为关键(Nurmi,1991; 于凤杰,赵景欣,张文新,2013),对个体的日常行动具有动力性的引导作用。对于正处于从儿童期向成年期过渡的青少年期个体而言,积极的未来规划不仅能够有效降低青少年问题行为的发生(Barnett et al., 2013; McKay,Percy,& Cole,2013),而且能够正向预测青少年成年后的职业发展和社会地位(Ashby & Schoon,2010)。鉴于此,探讨促进青少年积极未来规划发展的影响因素及其作用模式,对于引导青少年的积极发展具有重要启示。

家庭社会经济地位是根据家庭获取或控制有价值资源(如财富、权力与社会地位等)的程度对其进行的等级排名,反映了个体获得现实或潜在资源的差异。家庭社会经济地位的不同会影响青少年关于自身发展条件和可获得资源的感知,进而会改变个体对于未来发展的设想与规划(SchrSchrder,Schmitt-Rodermund,& Arnaud,2011; 张玲玲,2008),成长于贫穷家庭中的个体往往偏爱当前的、即时的满足,相反,成长于富有家庭中的个体则会更多地思考未来(Griskevicius,Tybur,Delton,& Robertson,2011)。研究表明,较高的家庭社会经济地位往往能够预测青少年积极的未来规划(Cameron,Desai,Bahador,& Dremel,1977)。相反,来自低收入家庭的青少年对未来缺乏清晰准确的思考,对未来的预期也较为消极(Nurmi,1991)。并且,来自低社会经济地位家庭青少年的未来目标更多地与工作有关,高社会经济地位家庭的青少年则更多与教育有关(Poole & Cooney,1987)。由此可见,家庭社会经济地位已经成为了影响青少年未来规划发展的重要背景因素。然而,已有的相关研究主要是在西方文化背景下展开的,关于中国青少年的研究还比较少。目前,我国正处于社会转型期,贫富差距日趋增大。在这样的社会背景下,家庭社会经济地位会如何影响中国青少年的未来规划呢?哪些保护因素能够抵御低家庭社会经济地位对青少年未来规划的不良影响呢?这成为了中国社会中亟待解决的重要研究问题。另外,已有相关研究多采用横断设计,仅考察了家庭社会经济地位对青少年未来规划的即时性影响,而家庭社会经济地位对青少年未来规划的影响是否具有长期效应尚需进一步验证。

外向性是人格中的一个基本特质。根据大五人格模型,外向性包括热情、乐群、自信、活跃、刺激寻求和积极情绪六个层面(Costa & McCrae,1985)。高外向者会表现出好社交、活跃、健谈、乐群、乐观、好玩乐和重感情的特征;低外向者会表现出谨慎、冷静、无精打采、冷淡、乐于做事、退让和话少的特征(珀文,2001)。已有研究较为一致地发现(Rogers & Creed,2011; Rogers,Creed,& Ian Glendon,2008),外向性与青少年的未来规划存在直接关联,高外向性的青少年在进行未来规划的过程中往往具备较强的自我效能感,对自己的未来发展有更多的探索和投入。并且,高外向性者所具有的特征能够使个体更有可能获得较多的资源(李文道,邹泓,赵霞,2005; 王萍萍,许燕,陈咏媛,李佳慧,2010),使其具有了抵御环境压力所带来的不良影响的可能性。研究显示(黎建斌,马利军,陶惠斯,池思晓,2012),当个体在重要任务中获得失败反馈时,高外向性能够缓冲失败对其自我概念的打击,确保其在不利条件下进行自我调节。由此可以预期,外向性会在一定程度上抵御低家庭社会经济地位所带来的消极影响,从而调节家庭社会经济地位与青少年未来规划之间的关系。

此外,家庭社会经济地位对个体的影响还存在性别差异。与男青少年相比,家庭经济困难会对女青少年的成熟度提出更高要求,女青少年也必须在家庭事务中承担更多的责任,这会使得他们对自己的未来,尤其是职业前途,产生更为悲观的看法,不知道在将来如何获得令人满意的工作(Flanagan,1990)。Lamm等人(1976)也发现,家庭社会经济地位能够影响女生对未来的预期,但与男生对未来的预期之间不存在显著关系。同时,根据性别角色社会化理论,由于男性和女性在社会化过程中承担着不同的责任,不同性别的个体在其发展过程中需要掌握的具体技能和资源是不同的(Eagly & Wood,1999)。由此我们预期,家庭社会经济地位、外向性对青少年未来规划的影响会存在性别差异。

综上,本研究将以初中和高中青少年为被试,采用间隔一年半的追踪研究设计,以青少年在未来教育和职业领域的探索和投入水平作为其未来规划的指标(张玲玲等,2008; Seginer,2009),对以下问题进行探讨:(1)家庭社会经济地位对青少年未来规划是否具有即时性影响,这种影响是否存在长期效应?(2)外向性是否与青少年的未来规划存在关联?(3)对于外向性水平不同的青少年,家庭社会经济地位对其未来规划的影响是否存在差异?(4)家庭经济地位、外向性对青少年未来规划的预测作用及其作用模式是否存在性别差异?本研究的发现预期能够为不同性别、不同外向性水平青少年的未来规划提供合理建议。

2 研究方法 2.1 被试从山东省济南市和莱州市的五所初中和五所高中选取初二和高一的学生,第一次测量时共1296人,初二学生646人(男生337人,女生309人),平均年龄为14.03±0.62岁,高一学生650人(男生353人,女生297人),平均年龄为16.14±0.53岁。间隔一年半后,追踪到的有效人数为935人,其中初二学生432人(男213人,女生219人),高一学生503人(男274人,女生229人)。采用方差分析进一步检验流失被试与追踪被试在第一次测量的变量上是否存在差异,结果表明,流失被试与追踪被试在 T1 时的教育和职业领域的探索和投入、家庭社会经济地位以及外向性等变量上均不存在差异(ps>0.05)。本研究对两次测量数据均有效的935人进行统计分析。

2 研究工具2 2.2.1 未来规划采用 Nurmi 编制的青少年未来取向问卷(中文版)中的规划过程分问卷对青少年的未来规划进行测量。该问卷在中西方青少年未来规划的研究中得到广泛应用,是目前该领域研究中权威的测查工具(Nurmi,Poole,& Kalakoski,1996; 张玲玲,张文新,2008)。未来规划分问卷考察了青少年在教育和职业领域的未来规划,包括探索和投入两个维度,各领域均包含7个项目,各项目均采用5点计分,各维度的得分范围为1~5,分数越高代表未来规划的水平越高。在两次测量中,教育规划的内部一致性信度分别为0.69与0.77,职业规划的内部一致性信度分别为0.72与0.76。

2.2.2 家庭社会经济地位采用父母受教育水平、父母职业以及家庭月收入作为家庭社会经济地位的指标(Bradley & Corwyn,2002)。由被试报告父母的职业以及受教育水平、家庭月收入,参考师保国和申继亮(2007)研究中的有关标准对其进行编码。其中,父母职业被分为5个等级,依次赋值为1~5分,分值越高,表明职业等级越高;父母的受教育水平被分为“小学或小学以下”、“初中”、“高中或中专”、“大专”、“大学本科”、“研究生”6个等级,依次赋值为1~6分;家庭月收入分为“300元以下”、“300~700元”、“700~1000元”、“1000~1500元”、“1500~2000元”、“2000~3000元”、“3000元以上”7个等级,依次赋值为1~7分。

2.2.3 外向性采用张建新等人2004年修订的人格五因素问卷简版(NEO-FFI)中的外向性分问卷进行测量,该分问卷包括12个项目,所有项目均采用5点计分,从“1”表示“非常不符合”~“5”表示“非常符合”,该分问卷的得分范围为12~60。在本研究中,该分问卷的内部一致性信度为0.76。

2.3 研究程序本研究的主试均由经过专业培训的心理学专业研究生担任,以班级为单位进行集体施测,每个班由两名主试负责,被试完成问卷后由主试当场收回。第一次施测(T1)在被试初二上学期(或高一上学期)进行,测量被试的家庭社会经济地位、外向性以及教育和职业领域的未来规划。间隔1年半后,于初三下学期(或高二下学期)进行第二次施测(T2),测量被试在教育和职业领域的未来规划。应用SPSS21.0、Amos21.0对数据进行统计分析。

3 结果与分析 3.1 家庭社会经济地位、外向性与青少年未来规划之间的相关对青少年的家庭社会经济地位、外向性及其在教育、职业领域的探索和投入进行相关分析,结果发现(见表 1),家庭社会经济地位各维度与第一次测量、第二次测量的教育和职业领域的探索和投入均呈显著正相关,即家庭社会经济地位越高,青少年在T1与T2中对各领域的探索和投入就越多。外向性与教育、职业领域的探索和投入也呈显著正相关,即青少年的外向性得分越高,则在T1和T2时对各领域的探索和投入水平越高。

分别在男女生群体中进行三个变量之间的相关分析,结果发现(表 1),对女生来说,家庭月收入、父母职业与T1、T2各领域的探索和投入呈显著正相关;父母受教育水平与女生T1时的教育投入、职业探索和投入、T2时的教育探索和投入呈正相关;外向性与女生T1时的教育投入、职业探索和投入、T2时的教育投入和职业投入呈正相关。对男生而言,家庭社会经济地位各维度与其T1时的教育探索和投入、职业探索、T2时的教育探索和投入、职业投入呈正相关;外向性则与男生在两次测量中的教育及职业领域的探索和投入均呈显著正相关。由此可见,家庭社会经济地位、外向性与青少年未来规划之间的关联在不同性别群体中存在一定的不一致。

| 组别 | 变量 | T1教育探索 | T1教育投入 | T1职业探索 | T1职业投入 | T2教育探索 | T2教育投入 | T2职业探索 | T2职业投入 | M(SD) |

| 总体 | 家庭收入 | 0.15*** | 0.23*** | 0.15*** | 0.12*** | 0.15*** | 0.21*** | 0.13*** | 0.12*** | 4.08(1.73) |

| 受教育水平 | 0.01** | 0.23*** | 0.13*** | 0.08* | 0.13*** | 0.26*** | 0.04 | 0.09** | 5.81(2.34) | |

| 父母职业 | 0.13*** | 0.21*** | 0.16*** | 0.09** | 0.14*** | 0.23*** | 0.07* | 0.12*** | 4.65(2.53) | |

| 外向性 | 0.08* | 0.21*** | 0.14*** | 0.21*** | 0.09** | 0.16*** | 0.11*** | 0.18*** | 40.99(6.84) | |

| M(SD) | 3.06(0.65) | 3.84(0.63) | 3.01(0.69) | 3.38(0.58) | 3.17(0.67) | 3.80(0.67) | 3.04(0.68) | 3.35(0.60) | ||

| 女生 | 家庭收入 | 0.18*** | 0.27*** | 0.14** | 0.10* | 0.14** | 0.23*** | 0.15** | 0.14** | 3.98(1.76) |

| 受教育水平 | 0.08 | 0.25*** | 0.12* | 0.10* | 0.13** | 0.30*** | 0.05 | 0.09 | 5.77(2.29) | |

| 父母职业 | 0.17*** | 0.28*** | 0.16** | 0.14** | 0.17*** | 0.27*** | 0.11* | 0.14** | 4.52(2.54) | |

| 外向性 | 0.04 | 0.21*** | 0.13** | 0.23*** | 0.08 | 0.11* | 0.07 | 0.14** | 41.08(7.02) | |

| M(SD) | 3.11(0.62) | 3.90(0.62) | 3.01(0.65) | 3.37(0.59) | 3.24(0.65) | 3.87(0.65) | 3.04(0.65) | 3.34(0.57) | ||

| 男生 | 家庭收入 | 0.14** | 0.20*** | 0.17*** | 0.13** | 0.17*** | 0.21*** | 0.13** | 0.11* | 4.17(1.70) |

| 受教育水平 | 0.11* | 0.20*** | 0.13** | 0.06 | 0.14** | 0.23*** | 0.03 | 0.09* | 5.85(2.39) | |

| 父母职业 | 0.11* | 0.15** | 0.16*** | 0.05 | 0.13** | 0.21*** | 0.04 | 0.11* | 4.76(2.51) | |

| 外向性 | 0.11* | 0.21*** | 0.15** | 0.18*** | 0.10* | 0.19*** | 0.16*** | 0.21*** | 40.90(6.67) | |

| M(SD) | 3.01(0.68) | 3.78(0.62) | 3.00(0.73) | 3.38(0.58) | 3.10(0.69) | 3.73(0.68) | 3.05(0.70) | 3.37(0.63) | ||

| 注: * p <0.05, ** p <0.01, *** p<0.001,下同。 | ||||||||||

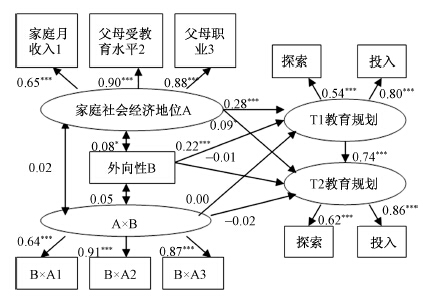

采用结构方程建模的方法,分别以家庭月收入、父母受教育水平和父母职业三个观测变量生成的潜变量家庭社会经济地位为预测变量,以教育探索和教育投入两个观测变量生成的潜变量未来教育规划作为结果变量,以外向性作为调节变量,把家庭社会经济地位各维度和外向性中心化后形成交互项作为调节效应的指标(温忠麟,侯杰泰,张雷,2005),考察家庭社会经济地位对青少年未来教育规划的预测作用,探讨外向性在二者关系中可能存在的调节效应,并检验该调节作用模型的性别差异。

结果显示(图 1),各测量模型与数据拟合良好,各因子载荷均显著(ps<0.001)。各变量间的结构模型也与数据拟合良好,各拟合指标为χ2(35)=137.33; RMSEA=0.06; GFI=0.97,TLI=0.96,CFI=0.97。从图 1可以看出,家庭社会经济地位能够显著正向预测青少年T1、T2时教育规划(γ=0.28,SE=0.01,p<0.001;γ=0.09,SE=0.01,p<0.05),即家庭社会经济地位越低,青少年T1、T2时教育规划水平越低,可见家庭社会经济地位对青少年教育规划不仅具有即时性影响还具有长期影响;外向性能够显著正向预测青少年T1时的教育规划(γ=0.22,SE=0.00,p<0.001),但不能预测青少年T2时的教育规划(γ=-0.01,SE=0.00,p>0.05),即外向性越高,青少年T1时的教育规划水平越高,说明外向性对青少年的教育规划仅具有即时性影响;家庭社会经济地位和外向性的交互项不能显著预测青少年T1和T2时教育规划(γ=0.00, SE=0.00, p>0.05;γ=-0.02, SE=0.00, p>0.05),表明外向性在总体上不能调节家庭社会经济地位与青少年T1和T2教育规划之间的关系。

进一步采用结构方程模型多组比较的方法考察家庭社会经济地位、外向性影响青少年未来教育规划的调节作用模型是否存在性别差异。首先对男生样本和女生样本分别进行模型检验以确定是否能够进行结构方程模型多组比较。结果显示,男生模型各拟合指标分别为χ2(35)=93.92; RMSEA=0.06; GFI=0.97,TLI=0.95,CFI=0.97;女生模型各拟合指标分别为χ2(35)=85.07; RMSEA=0.06; GFI=0.97,TLI=0.96,CFI=0.98。以上两个模型与数据均拟合良好,可进行跨组比较。在此基础上定义下列模型:模型1为不加任何限制的基准模型;模型2在模型1的基础上,设定结构模型部分的路径系数跨组等值。

多组比较的结果显示,与模型1相比,模型2增加的χ2(7)=16.97,p<0.05,说明模型存在显著的性别差异。经参数差异临界比率值比较发现,外向性在家庭社会经济地位与青少年T1、T2教育规划之间所起的调节作用存在性别差异(c.r.=2.90,绝对值大于2.58,p<0.01;c.r.=-2.87,绝对值大于2.58,p<0.01)。在女生样本中,外向性仅能调节家庭社会经济地位与其T1时教育规划之间的关系(γ = -0.12,SE= 0. 00, p<0. 05)。在男生样本中,外向性能够调节家庭社会经济地位与其T1、T2时教育规划之间的关系(γ=0.12,SE=0.00,p<0. 05; γ =-0.13,SE=0.00, p<0. 05)。但家庭社会经济地位、外向性对青少年T1、T2时教育规划的主效应均不存在性别差异(ps>0.05)。

|

| 图 1 家庭社会经济地位、外向性对青少年教育规划的预测作用模型 |

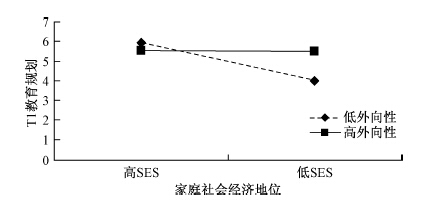

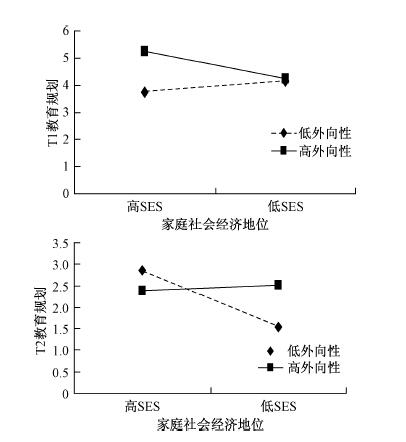

通过简单斜率检验对外向性的调节作用做进一步分析,结果表明,对于女生(图 2),家庭社会经济地位能显著地正向预测低外向性女生T1的教育规划(simple slope=0.10,t=3.45,p<0.001),却不能显著预测高外向性女生T1的教育规划(simple slope=0.00,t=0.15,p>0.05),说明高外向性能够抵抗家庭社会经济地位对女生T1时教育规划的影响。对于男生(见图 3),家庭社会经济地位能够显著正向预测高外向性男生T1的教育规划(simple slope=0.06,t=2.06,p<0.05),不能预测低外向性男生T1的教育规划(simple slope=-0.02,t=1.01,p>0.05)。但是,家庭社会经济地位能显著地正向预测低外向性男生T2的教育规划(simple slope=0.07,t=3.11,p<0.01),但不能预测高外向性男生T2的教育规划(simple slope=-0.01,t=0.37,p>0.05)。

|

| 图 2 外向性在家庭社会经济地位对女生T1教育规划预测中的调节作用 |

|

| 图 3 外向性在家庭社会经济地位对男生T1、T2教育规划预测中的调节作用 |

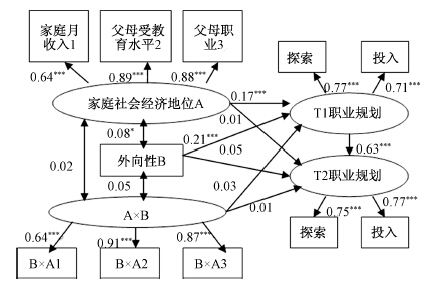

采用上述同样方法,考察了家庭社会经济地位对青少年职业规划的预测作用,检验外向性在二者关系中可能存在的调节效应及其性别差异。结果表明(见图 4),各测量模型与数据拟合良好,各因子载荷均显著(ps<0.001)。各变量间的结构模型也与数据拟合良好,各拟合指标为χ2(35)=122.92; RMSEA=0.05; GFI=0.98,TLI=0.96,CFI=0.98。家庭社会经济地位能够显著正向预测青少年T1时职业规划(γ=0.17, SE=0.02, p<0. 001),不能显著预测青少年T2时职业规划(γ=0.01, SE=0.02, p>0.05)。外向性能够显著正向预测青少年T1时的职业规划(γ=0.21,SE=0.00, p<0.001),不能预测青少年T2时的职业规划(γ=0.05, SE=0.00, p>0.05)。但是,家庭社会经济地位和外向性的交互项不能显著预测青少年T1和T2时职业规划(γ=0.03,SE=0.00,p>0. 05; γ=0.01, SE=0.00, p>0.05),表明在总体上外向性不能调节家庭社会经济地位与青少年T1和T2职业规划之间的关系。

同样采用结构方程模型多组比较的方法考察家庭社会经济地位、外向性影响青少年职业规划的调节作用模型是否存在性别差异。首先对男生样本和女生样本分别进行模型检验,结果显示以上两个模型与数据均拟合良好,可进行跨组比较。在此基础上定义下列模型:模型1为不加任何限制的基准模型;模型2在模型1的基础上,设定结构模型部分的路径系数跨组等值。多组比较的结果显示,与模型1相比,模型2 增加的χ2(7)=11.49,p>0.05,表明结构模型不存在显著的性别差异。在男生和女生样本中,外向性均无法调节家庭社会经济地位和青少年职业规划之间的关系(ps>0.05)。

|

| 图 4 家庭社会经济地位、外向性对青少年职业规划的预测作用模型 |

通过纵向研究设计,本研究考察了家庭社会经济地位、外向性对青少年未来规划的即时性和长期影响,并且探讨了其作用模式的性别差异。研究结果为家庭社会经济地位对青少年未来规划的长期效应提供了实证支持,在为青少年未来规划的性别差异提供深入解释的同时,为我国开展更有针对性的青少年生涯辅导和教育提供了可靠的事实依据。

4.1 家庭社会经济地位与青少年未来规划的关系在本研究中,家庭社会经济地位不仅能够正向预测青少年当时的未来规划,间隔一年半以后,在控制第一次测量的未来规划的情况下,家庭社会经济地位仍然能够显著地正向预测青少年的教育规划,表明家庭社会经济地位对青少年的教育规划具有即时性影响,且该影响存在长期效应。这一结果支持了家庭压力模型(FSM)和家庭投资模型(FIM)(Conger & Donnellan,2007)。家庭压力模型认为家庭经济困难会给父母造成巨大的心理压力,这种压力使父母更容易出现多种情绪和行为问题,受到这些问题的影响父母多采取严厉急躁、低温暖的不良教养行为。因此,家庭社会经济地位较低的青少年既缺乏接受高等教育所需的物质资源,又难以从父母那里获得必要的支持和帮助,因此往往对未来教育目标的实现持较为消极的态度,缺乏对未来进行探索和投入的动力。相反,根据家庭投资模型,在高社会经济地位的家庭中,父母能够为青少年的未来发展提供更多的经济资源和社会资源。同时,具有良好教育背景和较高职业地位的父母多采取温暖理解又有适当监督的教养方式(曲可佳,邹泓,2013),能够投入更多的时间和精力与子女进行沟通交流,为子女在教育领域的发展提供必要的指导,因此家庭社会经济地位较高的青少年对自己的教育领域的未来发展有更积极的规划。

本研究还发现,家庭社会经济地位对青少年未来规划的影响存在领域特异性。与对教育领域未来规划的影响不同,家庭社会经济地位对青少年职业领域的未来规划仅具有即时性影响,但不具备长期效应。由于不同领域未来规划的相对重要性受到与年龄相关的发展任务的影响(Nurmi,1991; Seginer,2009),对于初高中阶段的青少年来说,首要任务是接受教育,其次才是找工作。尤其是在我国应试教育的影响下,绝大多数初高中生都将考大学作为最重要甚至是唯一的目标(蔡重,2014; 闫守轩,韩玲玲,2011),而找工作的要求相对没有那么迫切,他们对于未来职业的思考十分有限,因此家庭社会经济地位对其职业领域未来规划的影响较小,仅具有短期效应。

4.2 外向性与青少年未来规划之间的关系及其调节作用在本研究中,外向性能够显著地正向预测青少年即时的教育规划和职业规划,表明高外向性能够提高青少年即时的教育规划和职业规划水平。这与以往的研究结果相一致(Rogers & Creed,2011; Rogers et al., 2008)。高外向性的青少年表现为好社交、健谈、乐群等特征,他们有更多机会与他人讨论有关未来教育和职业发展的事宜,更有可能获得进行教育和职业规划所需的信息和指导。同时,研究显示,外向性与自我效能感有显著的正向关系,高外向性的个体往往具备较高的自我效能感(申正付,杨秀木,孙雪芹,贺庆功,韩布新,2013;Timothy & Remus,2002),因此更有信心和动力对未来教育和职业的发展进行探索和投入。值得指出的是,虽然本研究发现了高外向性对于青少年未来教育规划和职业规划的即时保护作用,但是高外向性却不能预测青少年一年半之后的未来规划水平,说明其对青少年未来规划水平的长期保护作用不明显。

在直接保护作用之外,本研究还发现,在不同性别群体中,外向性对家庭社会经济地位与青少年教育规划之间关系的调节作用存在性别差异,但是这种调节效应的性别差异不存在于职业领域的未来规划之中。具体而言,对于低外向性的女青少年,家庭社会经济地位越低,其即时的教育规划水平越低,但是对于高外向性的女青少年,二者之间的关联不再显著。这表明,高外向性较好地抵抗了低家庭社会经济地位对于女青少年即时教育规划的不利影响,表现出了压力抵抗效应。然而,在男青少年群体中,外向性的压力抵抗效应却表现出了不同的模式:在家庭社会经济地位与男青少年的即时教育规划关系中,低外向性表现出了对低家庭社会经济地位的压力抵抗效应,这恰恰与女生群体中的保护模式相反;在家庭社会经济地位与教育规划的长期关系中,与女生群体中的保护模式相一致,高外向性依然表现出了对低家庭社会经济地位的压力抵抗效应。由此可见,高外向性能够抵抗低家庭社会经济地位对女青少年即时未来规划的不良影响,低外向性则能够抵抗低家庭社会经济地位对男青少年即时未来规划的不良影响,但是长期来看,高外向性依然发挥着对低家庭社会经济地位男生未来教育规划的保护作用,对女生未来教育规划的长期保护作用则不明显。这可能是因为男女青少年从外向性特质中能够获益的抵抗低家庭社会经济地位不良影响的资源有所不同。外向性特质往往会使青少年乐于社会交往,这样得到同伴或成年人支持的机会也就更多。但是,一项元分析发现(Eagly & Crowley,1986),与男生相比,女生能够接受别人更多的帮助;女生感受到的社会支持和对社会支持的利用度高于男生(Bokhorst,Sumter,& Westenberg,2010)。并且,在人际交往中,女青少年更注重与他人的合作、更容易与他人建立亲密的友谊关系。由此可以推论,在同样的社会支持机会面前,高外向性女生要比高外向性男生更能够加以利用并由此在不利背景下受益。同时,男青少年在人际交往中则更关注竞争、权力和主导性等(桑特洛克,2013),低外向者所具有的谨慎、冷静、乐于做事等特征则更能够有效地帮助男青少年在低家庭社会经济地位的困境中即时考虑未来的问题,但是从长远来看,女生的外向性相对不稳定(Rantanen,MetsPelto,Feldt,Pulkkinen,& Kokko,2007),因此难以发挥长期保护作用;男生往往被认为应该承担起支撑家庭的责任,这种期待在低社会经济地位的家庭中更为迫切,随着男生年龄的增长,这种角色期待带来的压力也会随之增强,从而促使男生利用高外向性所带来的社会支持等资源使其在不利背景下受益。当然,关于外向性的调节效应的性别差异的原因还有待于未来进行进一步的研究和探讨。

本研究的结果对于指导不同家庭经济地位背景下的不同外向性水平青少年的未来规划具有一定的启示。然而,由于本研究中的数据均采用由青少年自我报告的方式获得,未来研究可考虑采用多主体报告的方式收集数据。另外,家庭社会经济地位同时具有客观性质和主观性质(Goodman et al., 2001),我们在后续的研究中会将主观家庭社会经济地位作为研究点,以扩展本研究的结果。

| Ashby, J. S., & Schoon, I. (2010). Career success: The role of teenage career aspirations, ambition value and gender in predicting adult social status and earnings. Journal of Vocational Behavior, 77(3), 350-360. |

| Barnett, E., Spruijt-Metz, D., Unger, J. B., Rohrbach, L.A., Sun, P., & Sussman, S. (2013). Bidirectional associations between future time perspective and substance use among continuation high-school students. Substance Use & Misuse, 48(8), 574-580. |

| Bokhorst, C. L., Sumter, S. R., & Westenberg, P. M. (2010). Social support from parents, friends, classmates, and teachers in children and adolescents aged 9 to 18 years: Who is perceived as most supportive? Social Development, 19(2), 417-426. |

| Bradley, R. H., & Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology, 53(1), 371-399. |

| Cameron, P., Desai, K. G., Bahador, D., & Dremel, G. (1977). Temporality across the life-span. The International Journal of Aging and Human Development, 8(3), 229-259. |

| Conger, R. D., & Donnellan, M. B. (2007). An interactionist perspective on the socioeconomic context of human development. Annu. Rev. Psychol., 58, 175-199. |

| Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R.(1985). The NEO Personality Inventory Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. |

| Eagly, A. J., & Crowley, M. (1986). Gender and helping behavior: A meta-analytic review of the social psychological literature. Psychological Bulletin, 100(3), 283-308. |

| Eagly, A. H., & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. American Psychologist, 54(6), 408-423. |

| Flagnagan, C. (1990). Change in family work status: Effects on parent-adolescent decision making. Child Development, 61(1), 163-177. |

| Goodman, E., Adler, N. E., Kawachi, I., Frazier, A. L., Huang, B., & Colditz, G. A. (2001). Adolescents' perceptions of social status: development and evaluation of a new indicator. Pediatrics, 108(2), e31-e31. |

| Griskevicius, V., Tybur, J. M., Delton, A. W., & Robertson, T. E. (2011). The influence of mortality and socioeconomic status on risk and delayed rewards: A life history theory approach. Journal of Personality and Social Psychology, 100(6), 1015-1026. |

| Lamm, H., Schmidt, R. W., & Trommsdorff, G. (1976). Sex and social class as determinants of future orientation (time perspective) in adolescents. Journal of Personality and Social Psychology, 34(3), 317-326. |

| McKay, M. T., Percy, A., & Cole, J. C. (2013). Present orientation, future orientation and alcohol use in Northern Irish adolescents. Addiction Research & Theory, 21(1), 43-51. |

| Nurmi, J. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of future orientation and planning. Developmental Review, 11(1), 1-59. |

| Nurmi, J., Poole, M. E., & Kalakoski, V. (1996). Age differences in adolescent identity exploration and commitment in urban and rural environments. Journal of Adolescence, 19(5), 443-452. |

| Poole, M. E., & Cooney, G. H. (1987). Orientation to the future: A comparison of adolescents in Australia and Singapore. Journal of Youth and Adolescence, 16(2), 129-151. |

| Rantanen, J., MetsöPelto, R. L., Feldt, T., Pulkkinen, L., & Kokko, K. (2007). Long-term stability in the Big Five personality traits in adulthood. Scandinavian Journal of Psychology, 48(6), 511-518. |

| Rogers, M. E., & Creed, P. A. (2011). A longitudinal examination of adolescent career planning and exploration using a social cognitive career theory framework. Journal of Adolescence, 34(1), 163-172. |

| Rogers, M. E., Creed, P. A., & Ian Glendon, A. (2008). The role of personality in adolescent career planning and exploration: A social cognitive perspective. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 132-142. |

| Schröder, E., Schmitt-Rodermund, E., & Arnaud, N. (2011). Career choice intentions of adolescents with a family business background. Family Business Review, 24(4), 305-321. |

| Seginer, R. (2009). Future orientation: Developmental and Ecological Perspectives. New York: Springer. |

| Timothy, A. J., Remus I. (2002). Relationship of personality to performance motivation: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 87(4), 797-807. |

| 珀文, L. A. (2001). 人格科学(周榕 等译).上海: 华东师范大学出版社. |

| 蔡重. (2014). 高考制度的现状与改革设想. 教学月刊·中学版, (4), 14-16. |

| 黎建斌, 马利军, 陶惠斯, 池思晓. (2012). 成败反馈对大学生核心自我评价的影响: 任务重要性、外向性的调节作用. 心理科学, 35(2), 364-368. |

| 李文道, 邹泓, 赵霞. (2005). 初中生的社会支持与人格的关系. 心理科学, 28(4), 868-871. |

| 曲可佳, 邹泓. (2013). 家庭社会经济地位, 父母教养行为与大学生职业生涯探索的关系. 心理发展与教育, 29(5), 500-506. |

| 申正付, 杨秀木, 孙雪芹, 贺庆功, 韩布新.(2013). 人格特征、一般自我效能感对大学生主观幸福感的影响.中国临床心理学杂志, 21(2), 303-305. |

| 师保国, 申继亮. (2007). 家庭社会经济地位, 智力和内部动机与创造性的关系. 心理发展与教育, 23(1), 30-34. |

| 王萍萍, 许燕, 陈咏媛, 李佳慧. (2010). 地震灾区高中生外向性对主观幸福感的影响:社会期望的调节作用. 中国特殊教育, 120(6), 65-68. |

| 温忠麟, 侯杰泰, 张雷. (2005). 调节效应与中介效应的比较和应用. 心理学报, 37(2), 268-274. |

| 闫守轩, 韩玲玲. (2011). 从高考改革新方案透视高中文理分科. 教育学术月刊, (2), 66-69. |

| 于凤杰, 赵景欣, 张文新. (2013). 早中期青少年未来规划的发展及其与父母教养行为的关系:行为自主的中介效应. 心理学报, 45(6), 658-671. |

| 桑特洛克, J. W. (2013). 青少年心理学(第11版)(寇彧 等译). 北京: 人民邮电出版社. |

| 张玲玲. (2008). 青少年未来取向的发展与家庭、同伴因素的关系. 博士学位论文. 山东师范大学. |

| 张玲玲, 张文新. (2008). 中晚期青少年的个人规划及其与亲子、朋友沟通的关系. 心理学报, 40(5), 583-592. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31