国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 李明军, 王振宏, 刘亚. 2015.

- LI Mingjun, WANG Zhenhong, LIU Ya. 2015.

- 中小学教师工作家庭冲突与职业倦怠的关系:自我决定动机的中介作用

- Work Family Conflicts and Job Burnout in Primary and Middle School Teachers: The Mediator Role of Self-determination Motivation

- 心理发展与教育, 31(3): 368-376

- Acta Meteorologica Sinica, 31(3): 368-376.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.03.15

-

文章历史

2. 陕西学前师范学院教育科学系, 西安 710100

2. Faculty of Education, Shaanxi XueQian Normal University, Xi'an 710100, China

教师职业倦怠是教师在工作过程中因工作时间过长、工作量过大、工作强度过高及无视自己的个体需要所引起的生理、心智、情绪情感及行为等方面的耗竭状态(Cherniss,1980;张丽华,王丹,白学军,2007),主要包括情感衰竭、去个性化和成就感低落等三个维度(Maslach,Schaufeli,& Leiter,2001)。研究表明,中小学教师是职业倦怠的高发群体(郑晓芳,2013),其职业倦怠不仅直接影响着教师的主动工作行为、工作满意度、离职意向与身心健康,而且也会影响学生的学习及社会行为问题(Hakanen,Schaufeli,& Ahola,2008;Hastings & Bham,2003;Kohashi,2013)。教师职业倦怠的形成受工作压力、人格特质、应对方式、效能感、情绪调节能力等因素的影响(Kokkinos,2007;Skaalvik & Skaalvik,2010;姚计海,管海娟,2013)。其中,教师工作与家庭之间的关系,特别是工作家庭冲突关系是一个非常重要的方面,越来越受到研究者的关注。

教师工作家庭冲突(work family conflict)是由工作和家庭层面的角色压力引发的一种在资源、情绪情感及行为等方面的角色冲突,具有多维度多层次性,可分为因工作要求而产生的工作干扰家庭和因家庭要求而产生的家庭干扰工作两种类型(Frone,Yardley,& Markel,1997;Greenhaus & Beutell,1985;吴明霞,张大均,陈旭,余林,郭成,2009)。近年来,研究者基于工作要求-资源模型(Job Dem and -Resource Model,Bakker & Demerouti,2007)和工作家庭边界理论(Work Family Border Theory,Nippert-Eng,1996)考察了中小学教师工作家庭冲突对职业倦怠的影响。研究者认为,中小学教师每天穿梭于工作与家庭两个相对独立的边界,承担着两个领域的多重角色,但其个体所占有的心理资源总量是有限的,在工作(家庭)领域的角色要求扩张时,则会从家庭(工作)领域中调取资源(Westman,Hobfoll,Chen,Davidson,& Laski,2004)。鉴于个体对现有自身资源的保护意识高于获取新资源(Holahan,Moos,Holahan,& Cronkite,1999),因而,个体在感知到家庭(或工作)资源潜在损耗时,常常采用改变工作态度的策略以应对资源损耗(Ito & Brotheridge,2003)。据此,研究者提出工作家庭冲突对于中小学教师而言是一种重要的职业压力源(Lambert,Hogan,& Barton,2002),是引发教师职业倦怠的重要因素(Jawahar,Kisamore,Stone,& Rahn,2012;Rupert,Stevanovic,& Hunley,2009;芦咏莉,何菲,冯丽红,栾子童,2012)。但教师工作家庭冲突对职业倦怠的影响机制尚不清楚,有待进一步考察。

教师工作动机作为激发和维持教师工作或活动的内部动力,与职业压力、职业倦怠存在密切关系,一直受到研究者的关注。已有研究发现内部工作动机与外部工作动机对职业倦怠有不同的影响。例如,Lamb(1984)认为“个体内部工作动机与职业倦怠之间存在显著负相关,外部工作动机与职业倦怠之间正相关显著,个体内部工作动机的减弱是导致职业倦怠的重要因素”。Thomas(2009)提出“内部工作动机是驱动个体工作投入的重要因素”。近年来,在自我决定动机理论框架下,研究者从工作动机外部激发因素逐渐被内化为个体内部工作动机过程的角度,提出了外在调节、内摄调节、认同调节、整合调节和内部动机等五种工作动机调节方式(Deci & Ryan,2000)。其中,外在调节是自主性程度最低的动机,主要指个体的活动或工作是为了获得奖励或避免惩罚;内摄调节主要指个体活动或工作是为了维持自尊或避免内疚感;认同调节是个体理解并认可活动或工作的价值,并将其接纳到自我内部的一种较自主的动机;整合调节是个体接受了外界目标,并使其成为个人的核心价值和信念;内部动机是自主性程度最高的动机,指个体活动或工作是因为活动本身所带来的内在满足感(Valler and ,Pelletier,& Koestner,2008;张景焕,刘桂荣,师玮玮,付秀君,2011)。研究者进一步将外在调节和内摄调节称为控制性动机,认同调节、整合调节和内部动机称为自主性动机(Vansteenkiste,Ryan,& Deci,2008),并据此探讨了控制性动机和自主性动机与工作倦怠的关系。研究发现,自我决定程度较低的控制性动机正向预测职业倦怠,而自我决定程度较高的自主性动机负向预测职业倦怠(Bethencourt,2012;Gillet,Huart,Colombat,& Fouquereau,2013;Jowett,Hill,Hall,& Curran,2013;Meyer & Gagné,2008)。如,Bethencourt(2012)以企业员工为被试发现自主性动机与职业倦怠间存在显著负相关,控制性工作动机则与职业倦怠正相关显著;Jowett等(2013)通过对211名职业运动员的研究,也得出了类似的结论,并进一步提出个体自我决定动机程度是预测其职业倦怠的一个重要因素。中小学教师承担着繁重的教育教学工作,工作时间长,任务负荷重,劳动强度大,迫切需要具有强大的自我决定动机以维持工作的有效开展和促进专业化水平的提升(林高标,林燕真,2013;张剑,张建兵,李跃,Deci,2010),其自我决定动机水平是否也会影响其职业倦怠,需要进一步探讨。

另外,已有研究也关注了职业压力对工作动机影响。例如,Tyagi(1985)和LePine,LePine,和Jackson(2004)等人认为职业压力对个体的内部工作动机和外部工作动机均会带来一定的损害作用。由于工作家庭冲突是一种重要的职业压力源(Lambert,Hogan,& Barton,2002),因而可以推断高工作家庭冲突会导致高职业压力感,损耗个体的内外部工作动机,进而会影响职业倦怠。依据工作家庭边界理论,如果个体工作与家庭领域的资源能够满足相应的角色要求,工作家庭边界则将处于平衡状态,而一旦工作或家庭领域的资源无法满足角色要求时,平衡状态就会被打破,迫使个体从另一领域获取资源支持,导致工作家庭之间的边界相互挤压,产生工作家庭角色冲突(高中华,赵晨,2014)。因而,处于工作家庭冲突中的个体可能会更多体验到受制于工作(家庭)或受制于家庭(工作)的高控制感以及心理资源枯竭感,无法根据自己的意愿自由选择其兴趣点(工作或家庭)。从这个意义上看,工作家庭冲突也就意味着个体自主需要受到破坏,工作家庭冲突会影响自我决定动机的水平。同时,自我决定理论认为基本心理需求(自主性、胜任感和关系感)的满足与否是个体能否健康成长和发展的关键,基本心理需求得到满足时,个体将形成高程度的自我决定动机,并朝向积极健康的方向发展,反之,不利于高程度自我决定动机的形成,个体将朝向消极方向发展(Deci & Ryan,2000)。因此,工作家庭冲突可能会因其破坏了个体基本心理需要,将不利于个体自我决定动机的形成和发展。同时,工作家庭冲突也可能会通过对自我决定动机水平的影响,进而影响职业倦怠,即自我决定动机在工作家庭冲突与职业倦怠关系中起中介作用,但已有研究没有对此予以关注。

因此,本研究基于工作家庭边界理论和自我决定理论,以中小学教师为被试,进一步考察中小学教师工作家庭冲突、自我决定动机与职业倦怠三者之间的关系。基于已有的理论与实证研究提出以下假设:(1)中小学教师工作家庭冲突与职业倦怠正相关显著,冲突程度越高,倦怠感越强;(2)中小学教师工作家庭冲突与自我决定动机负相关显著,工作家庭冲突程度越高,自我决定动机的水平越低;(3)中小学教师自我决定动机与职业倦怠负相关显著,自我决定动机水平越高,职业倦怠感越低;(4)中小学教师工作家庭冲突会通过对自我决定动机水平的影响进而影响职业倦怠,自我决定动机在工作家庭冲突与职业倦怠的关系中起中介作用。 2 研究方法 2.1 被试

采用整群抽样法,抽取2013年10月份参加陕西省“国培计划”项目(5个班)和“特岗教师”培训项目(4个班),9个培训班的367名已婚或离异在职教师(由于已婚教师较之于未婚教师更多的需要独自负责照顾家庭及子女,家庭和工作两个领域更为明确,同时研究表明婚姻状况是影响教师工作家庭冲突的重要因素,相对于未婚教师,已婚教师更容易体验到工作家庭的冲突感(Aryee,1992;Voydanoff,1988;陈建武,张向前,2013;陆佳芳,时勘,2002),因而在本研究中对被试的婚姻状况进行了必要限制。此外,离异教师也曾独自承担家庭责任,体验过工作与家庭相冲突的状态,因而本研究将其和已婚教师一道作为研究的被试)。在征得被试同意的情况下,以培训班为单位在课堂环境下进行纸笔施测。被试均被当面告知指导语并均表示理解问卷的评分方式。每位被试完成测验所需时间为15~20分钟。最后回收有效问卷348人,有效率为94.82%。其中男教师116人,女教师251人;高级职称55人,中级职称149人,初级职称128人,职称资料缺失16人;年龄范围为23~49岁(M=33.25,SD=5.97),年龄资料缺失10人;教龄分布范围为1~31年(M=10.69,SD=6.58),教龄资料缺失14人;最高学历为中等师范29人,专科学历115人,本科174人,研究生22人,学历资料缺失8人。 2.2 研究工具 2.2.1 教师工作家庭冲突问卷

教师工作家庭冲突问卷由西南大学吴明霞等(2009)人编制,包括工作干扰家庭和家庭干扰工作两个分问卷(各11个项目,共22个项目),分别计分。两个分问卷均包括情绪情感、心理资源和行为方式等三个维度,使用李克特5 点评分,1~5 分别对应 “极少发生”到“总是这样”,得分越高代表冲突程度越大。其中情绪情感用来测量教师在履行工作(家庭)角色时感受到的消极情绪对其履行家庭(工作)角色时情绪情感不良影响的程度,如“工作中的事情使我心情不好,影响了家庭气氛”、“与家人闹矛盾,使我工作时情绪不好”;心理资源用来测量教师投入到工作(家庭)领域中履行角色所需的时间、精力和体力使执行家庭(工作)角色所提出的要求变得困难的程度,如“下班回家后,我感到身心疲惫,无力再为家庭付出了”、“我为家里的事费神,难以集中精力、专注于工作”;行为方式用来测量教师不自觉地运用工作(家庭)中的角色行为模式来处理家庭(工作)中的问题,结果无效甚至产生反作用的程度,如“我会无意间用对待学生的方式来对待家人,家人却不接受”、“开展家庭活动所用的行为方式,我会不自觉地用于教学中,效果却不佳”。本研究中,工作干扰家庭分问卷各维度内部一致性信度系数在0.79~0.86之间,家庭干扰工作分问卷各维度内部一致性信度在0.72~0.84之间。验证性因素分析表明,两个分问卷各项拟合指标良好,分别为:χ2=94.25,χ2/df=2.30,CFI=0.96,TLI=0.95,RMSEA=0.079,SRMR=0.049和χ2=89.03,χ2/df=2.17,CFI=0.95,TLI=0.94,RMSEA=0.075,SRMR=0.047。 2.2.2 教师自我决定动机问卷

教师自我决定动机问卷采用Roth等(2007)编制的“教师工作动机四种调节方式问卷”来测量教师的工作动机调节方式,包括外在调节、内摄调节、认同调节和内部动机四个维度,每个维度4个项目,共计16个项目,问卷使用李克特5 点评分,1~5 分别对应 “完全不同意”到“完全同意”。外在调节指教师的工作动机是迫于外界的压力,为了获得奖励或避免惩罚,如“作为教师我努力工作,因为我不想让校长担忧”;内摄调节指教师的工作动机是为了维持自尊或避免内疚感,如“作为教师我努力工作,因为如果我不努力会感到内疚”;认同调节指教师接受了外界目标,认识到了工作的价值和意义而进行工作,如“作为教师我努力工作,因为帮助别人很重要”;内部动机指教师的工作是出于工作本身所带来的内在满足感,如“作为教师我努力工作,因为我喜欢与学生联系、沟通”。鉴于整合调节已非常接近内部动机(Deci & Ryan,2000),多数动机调节方式测量工具没有对整合调节进行单独测量,而是将其与内部动机一起进行测量(Roth et al., 2007)。自我决定动机计算公式为“自我决定动机=3×内部动机+认同调节-内摄调节-3×外在调节”(Roth et al,2007)。本研究首先请3 名专家独立将问卷翻译成中文,再通过讨论协商确定中文稿。然后,请10名来自一线的中小学教师实际填写了问卷,并对其进行了访谈,根据访谈结果对部分文字表述进行了修改,形成了教师工作动机调节方式问卷中文版初稿。之后,邀请3名英文翻译专家通过讨论将中文问卷回译成英文,并让其对回译的问卷和原来的英文问卷进行了比较,修改调整了部分语言表述,确定了最后的中文版问卷。本研究中四个分量表的内部一致性信度在0.68~0.80之间。验证性因素分析表明,问卷结构效度良好(χ2=219.03,χ2/df=2.43,CFI=0.94,TLI=0.92,RMSEA=0.083,SRMR=0.058)。 2.2.3 教师职业倦怠问卷

教师职业倦怠问卷采用李超平和时勘(2003)依据Schaufeli,Leiter和Maslach(1996)编制的职业倦怠量表(MBI-GS)修订的中文版,共有情绪衰竭(5个项目)、去个性化(5个项目)和成就感低落(6个项目)等三个维度,16个项目,量表采用李克特7 点评分,0~6 分别对应“从不”到“非常频繁”,分值越高表明倦怠感越强。情感衰竭用来测量教师认为自己所有的情绪资源都已经耗尽,工作特别累,压力特别大,对工作缺乏冲劲和动力,有挫折感,紧张感,甚至出现害怕工作的情况,如“下班的时候我感觉精疲力竭”;去个性化用来测量教师刻意与工作以及其他与工作相关的人保持距离,对工作不像以前那么热心和投入,总是很被动地完成自己份内的工作,对工作的意义表示怀疑,并且不再关心自己的工作是否有贡献的情况,如“我怀疑自己所做的工作的意义”;成就感低落用来测量教师对自身持有负面的评价,认为自己不能有效地胜任工作,或者怀疑自己所做工作的贡献的情况,如“我自信自己能有成效地完成各项工作(反向题)”。本研究中,问卷各维度内部一致性信度在0.75~0.79之间。验证性因素分析表明,问卷结构效度良好(χ2=163.24,χ2/df=2.63,CFI=0.93,TLI=0.91,RMSEA=0.089,SRMR=0.069)。 2.3 数据处理

本研究使用SPSS 19.0和Amos 17.0统计软件包进行数据分析处理。 2.4 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法(Podsakoff,MacKenzie,Lee,& Podsakoff,2003)检验共同方法偏差,探索性因素分析析出13个因子,共解释总方差64.30%的变异,其中第一个因子解释了总体方差24.22%的变异,小于Hair,Anderson,Tatham和Black(1998)确定的50%的判断标准。同时,验证性因素分析结果表明单因子模型的各项拟合指标很差(χ2=1153.92,χ2/df=8.32,CFI=0.56,TLI=0.52,RMSEA=0.159,90%CI=0.145-0.198,SRMR=0.158)。因此,研究变量之间不存在严重的共同方法偏差。 3 结果 3.1 中小学教师工作家庭冲突、自我决定动机与职业倦怠的描述统计

教师工作干扰家庭、家庭干扰工作、自我决定动机与职业倦怠各变量的平均数、标准差及之间的相关系数见表 1。t检验表明,中小学教师感知工作干扰家庭程度高于家庭干扰工作(t=10.53,p<0.001),自主性动机高于控制性动机(t=6.73,p<0.001),职业倦怠程度高于理论中值水平(t=10.41,p<0.001)。皮尔逊积差相关分析表明,教师工作干扰家庭、家庭干扰工作、自我决定动机与职业倦怠之间存在不同程度的相关,且相关都达到了显著水平(p<0.01)。具体来说,工作干扰家庭与家庭干扰工作均与自我决定动机负相关显著,与职业倦怠正相关显著,自我决定动机与职业倦怠负相关显著。根据Cohen(1992)、胡竹菁(2010)和郑昊敏,温忠麟,吴艳(2011)的观点,积差相关系数的大小本身就能反映出“影响效果”(effect size)的大小,可以直接作为一种效应量。依据Cohen(1992)界定的积差相关系数的效应量标准(ρ=0.1为小;ρ=0.3为中等;ρ=0.5为大),本研究中最小的相关系数为0.26接近中等效应量,其余相关系数的效应量均在中等以上,且所有相关系数的统计检验力均在0.99以上。因此,研究假设H1、H2和H3得以验证,这也为后续建立结构方程模型提供了必要前提。

| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 |

| 1 工作干扰家庭 | 2.86 | 0.65 | 1 | ||

| 2 家庭干扰工作 | 2.24 | 0.86 | 0.39** | ||

| 3 自我决定动机 | 2.44 | 4.53 | -0.35** | -0.40** | 1 |

| 4 职业倦怠 | 3.50 | 0.70 | 0.39** | 0.26** | -0.54** |

| 注:*p<.05,**p<.01, ***p<.001,下同。 | |||||

运用结构方程模型检验自我决定动机在中小学教师工作家庭冲突对职业倦怠影响过程中的中介作用。根据Anderson和Gerbing(1988)的两阶段程序分析法,在进行结构模型分析之前,首先运用极大似然法对测量模型进行验证性因素分析,结果显示,测量模型拟合良好(χ2=48.08,χ2/df=2.00,CFI=0.96,TLI=0.94,RMSEA=0.070,90%CI=0.040-0.098,SRMR=0.058)。其次,进行结构模型分析。根据Baron和Kenny(1986)与温忠麟,张雷,侯杰泰和刘红云(2004)所建议的中介效应检验程序,本研究构建了两个结构模型:(a)不包括中介变量(自我决定动机)的直接效应模型,与(b)包含中介变量的中介效应模型。如果预测变量(工作干扰家庭、家庭干扰工作)到结果变量(职业倦怠)的路径系数在直接效应模型和中介效应模型中均显著,但在中介效应模型中有所降低,则中介变量起部分中介作用;如果预测变量到结果变量的路径系数在直接效应模型中显著,而在中介效应模型中不显著,则中介变量起完全中介作用。

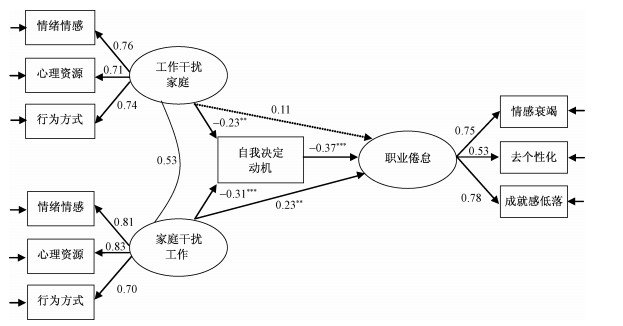

统计结果显示,工作家庭冲突预测职业倦怠的直接效应模型拟合良好(χ2=41.52,χ2/df=1.81,CFI=0.97,TLI=0.95,RMSEA=0.062,90%CI=0.030-0.092,SRMR=0.049),工作干扰家庭—职业倦怠的标准化路径(β=0.21,t=2.01,p=0.043)及家庭干扰工作—职业倦怠的标准化路径(β=0.34,t=3.01,p=0.002)系数均显著,这为进一步构建中介效应模型提供了必要前提。将自我决定动机作为中介变量纳入上述模型构建中介效应模型,结果表明,该中介效应模型拟合良好(χ2=58.06,χ2/df=1.94,CFI=0.96,TLI=0.94,RMSEA=0.067,90%CI=0.041-0.093,SRMR=0.056)。根据修正指数建议和考虑到去个性化和成就感低落二者之间可能的相关性,增加去个性化和成就感低落误差项之间的相关后,中介模型拟合的非常好(χ2=50.30,χ2/df=1.73,CFI=0.97,TLI=0.95,RMSEA=0.060,90%CI=0.030-0.087,SRMR=0.048)。具体标准化路径系数见图 1。由于工作干扰家庭—职业倦怠的路径系数在直接效应模型中显著(β=0.21,t=2.01,p=0.043),但在中介效应模型中不显著(β=0.11,t=1.18,p=0.239),因此,自我决定动机在二者间起完全中介作用。由于家庭干扰工作—职业倦怠的路径系数在直接效应模型(β=0.34,t=3.01,p=0.002)和中介效应模型(β=0.23,t=2.36,p=0.018)中均显著,但在中介效应效应模型中路径系数值有所降低,因此,自我决定动机在二者间起部分中介作用。

|

| 图 1 自我决定动机的中介作用模型图 |

为进一步确证教师自我决定动机在工作干扰家庭对职业倦怠影响过程中起完全中介作用,本研究分别比较了部分中介模型(χ2=50.30,χ2/df=1.73,CFI=0.97,TLI=0.95,RMSEA=0.060,90%CI=0.030-0.087,SRMR=0.048)及删除“工作干扰家庭—职业倦怠”路径后的完全中介模型(χ2=51.67,χ2/df=1.72,CFI=0.97,TLI=0.95,RMSEA=0.059,90%CI=0.030-0.086,SRMR=0.051)。结果显示,⊿χ2 (1,N=348)=1.37,p>0.05,这表明可以删除“工作干扰家庭—职业倦怠”路径,即自我决定动机在工作干扰家庭对职业倦怠的影响中起完全中介作用。运用同样的方法,本研究对自我决定动机在家庭干扰工作对职业倦怠的影响中起部分中介作用进行进一步的确证,研究分别比较了部分中介模型(χ2=50.30,χ2/df=1.73,CFI=0.97,TLI=0.95,RMSEA=0.060,90%CI=0.030-0.087,SRMR=0.048)及删除“家庭干扰工作—职业倦怠”路径后的完全中介模型(χ2=56.19,χ2/df=1.87,CFI=0.96,TLI=0.94,RMSEA=0.065,90%CI=0.038-0.091,SRMR=0.058)。结果显示,⊿χ2 (1,N=348)=5.89,p<0.05,这表明不可以删除“家庭干扰工作—职业倦怠”路径,即自我决定动机在家庭干扰工作对职业倦怠的影响中起部分中介作用。

运用Sobel Z检验法分别检验自我决定动机在工作干扰家庭和家庭干扰工作对职业倦怠的影响中所起的中介作用的显著性(Sobel,1986;温忠麟等,2004)。统计结果分别为Sobel Z=2.22,SE=0.06,p<0.05和Sobel Z=2.75,SE=0.05,p<0.01。因此,自我决定动机在工作干扰家庭对职业倦怠影响的过程中的确起到了完全中介作用;在家庭干扰工作对职业倦怠影响的过程中的确起到了部分中介作用,研究假设H4得到验证。 4 讨论 4.1 中小学教师工作家庭冲突、自我决定动机与职业倦怠的特征分析

本研究的结果表明,中小学教师自我报告的工作干扰家庭水平高于家庭干扰工作水平,即教师的工作家庭边界具有不对称渗透性,工作方面的要求和职责更可能干扰家庭生活,相反家庭方面的要求和职责对工作的干扰可能性小一些,工作更容易干扰家庭。这一结果与已有相关研究结论比较一致(李超平,时堪,2003;陆佳芳,时勘,2002)。这或许是因为在中国人的价值体系中,一方面家庭观念特别强,人们担负更多的家庭方面的期望和责任(金盛华,郑建君,辛志勇,2009);另一方面,工作往往比家庭得到更高的优先权(例如“舍小家顾大家”)(Yang,Chen,Choi,& Zou,2000)。因此,中小学教师往往感受到更多的工作要求使得他们难以充分参与到家庭生活中去。同时,研究发现中小学教师自主性动机水平高于控制性动机水平,教师具有较高的自我决定动机水平,这与Roth等(2007)和孟晓磊(2010)关于教师自主性工作动机的研究结果一致,表明教师在工作中能理解、认同教育工作的价值与意义,更注重追求教育所带来的内在满足感。此外,研究表明教师职业倦怠感略高于理论平均水平即教师具有中等程度以上的倦怠感,这与以往关于我国教师职业倦怠特征研究的结果一致(刘毅,吴宇驹,邢强,2009;郑晓芳,2013),这与中小学教师职业压力过大、教育教学任务过重、角色冲突程度较高等职业特征有一定的关联。 4.2 自我决定动机在中小学教师工作家庭冲突与职业倦怠关系中的作用

自我决定动机是指个体从事某项工作的意愿是出于满足自己内在需求的目的而自愿做出的,其程度水平反映了个体内在固有的追求新奇,发展自己的倾向(Deci & Ryan,2000)。尽管大量研究表明,自我决定动机与职业压力和职业倦怠有密切关系,但目前很少有研究关注自我决定动机在工作家庭关系对职业倦怠影响过程中的作用。本研究再次验证了中小学教师工作家庭冲突对职业倦怠有一定的预测作用。同时研究表明,工作家庭冲突作为一种重要的压力源,还直接影响教师的自我决定动机水平,工作家庭冲突程度越高,个体自我决定动机水平越低。这一结果与已有关于“压力与动机”研究结果相一致(Gällstedt,2003;LePine,LePine,& Jackson,2004),其原因可能是,当教师处于工作家庭冲突状态时,其主要的心理资源大量消耗于工作家庭关系的平衡与协调之中,如果没有及时补充被消耗掉的心理资源,教师在工作中所投入的心理资源受到限制或枯竭,工作自主感和自我决定动机会随之减低。此外,本研究还发现,教师自我决定动机可以有效预测其职业倦怠,这一研究结果与组织领域的已有研究一致(Bethencourt,2012;Gillet et al., 2013;Jowett et al., 2013),这主要是具有较高水平自我决定动机的教师,其工作主要是出于满足自己内在需求的目的,具有较高的发展自己的倾向,在工作过程中会以饱满的精神状态和积极的工作行为投入教育教学,不易产生倦怠感。因而,中小学教师工作家庭冲突会通过影响个体的自我决定动机,进而影响个体的职业倦怠,自我决定动机在工作家庭冲突对职业倦怠的影响过程中起中介作用。

研究进一步发现,自我决定动机在工作干扰家庭和家庭干扰工作对职业倦怠影响过程中所起的中介作用存在一定差异。具体而言,在引入中介变量(自我决定动机)后,工作干扰家庭—职业倦怠的路径系数由显著降为不显著,这说明工作干扰家庭对职业倦怠的影响是完全通过自我决定动机起作用的,即工作干扰家庭可能不直接预测职业倦怠,自我决定动机在工作干扰家庭对职业倦怠影响过程中起完全中介作用。不同的是,家庭干扰工作与职业倦怠的关系即使在引入中介变量后依然显著,这说明家庭干扰工作既可以直接影响职业倦怠,也可以通过自我决定动机的中介作用间接影响职业倦怠,即自我决定动机在家庭干扰工作对职业倦怠影响过程中起部分中介作用。这一研究结论与张勉,李海,魏钧和杨百寅(2011)以306名中国企业的管理人员为被试,得出家庭对工作的冲突对工作相关结果具有显著的负向影响,工作对家庭的冲突则没有显著影响的结论是一致的,但与唐芳贵和彭艳(2006)、刘丽华等(2011)及唐汉瑛等(2010)分别以教师、护士和临床医生为被试,得出工作家庭冲突的两种类型均会显著预测个体职业倦怠的结论不尽相同。研究之所以存在差异,除被试差异的因素外,还有其他深层次的原因。首先,以往的研究在考察工作家庭冲突对职业倦怠的影响时,大多没有分析工作动机这一涉及个体核心工作追求因素的作用。此外,个体体验到的工作干扰家庭和家庭干扰工作的差异是导致不同职业倦怠感的另一重要原因。当教师处于家庭干扰工作时,难以在时间、精力和情感上尽到对工作的责任,不易实现工作确定的相关目标,工作上容易感到精疲力竭,成就感低落,容易引发职业倦怠感。而当工作干扰家庭时,教师为了满足工作的需要,而消耗了较多的时间、精力和情感,从而难以尽到对家庭的责任,尽管容易产生冲突感,但教师可以在教育工作本身的需要感、成就感和价值感等其他方面得到满足,并不一定会直接影响其职业倦怠,工作干扰家庭将主要通过弱化自我决定动机水平进而影响教师的职业倦怠。 5 结论

(1)中小学教师自我报告的工作干扰家庭水平高于家庭干扰工作水平,自主性动机水平高于控制性动机水平,职业倦怠处于中等以上程度。

(2)中小学教师工作干扰家庭、家庭干扰工作对职业倦怠的预测作用存在差异,家庭干扰工作直接正向预测其职业倦怠,工作干扰家庭不直接预测其职业倦怠。

(3)自我决定动机负向预测中小学教师的职业倦怠。

(4)自我决定动机在中小学教师工作家庭冲突对职业倦怠的影响过程中起中介效应,在工作干扰家庭与职业倦怠的关系中起部分中介作用,在家庭干扰工作与职业倦怠的关系中起完全中介作用。

| Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice. A review and recommended two-step approach.Psychological Bulletin, 103(3), 411-423. |

| Aryee, S. (1992). Antecedents and outcomes of work-family conflict among married professional women: Evidence from Singapore. Human Relations, 45(8), 813-837. |

| Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art.Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328. |

| Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. |

| Bethencourt, L.A. (2012).Employee engagement and self-determination theory (Unpublished doctorial dissertation). Northern Illinois University, Dekalb. |

| Cherniss, C. (1980).Staff burnout: Job stress in the human service (pp. 162-171). Beverly Hills, CA: Sage. |

| Cohen, J. (1992). A power primer.Psychological Bulletin, 112(1), 155-159. |

| Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior.Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. |

| Frone, M. R., Yardley, J. K., & Markel, K. S. (1997). Developing and testing an integrative model of the work-family interface.Journal of Vocational Behavior, 50(2), 145-167. |

| Gällstedt, M. (2003). Working conditions in projects: perceptions of stress and motivation among project team members and project managers.International Journal of Project Management, 21(6), 449-56. |

| Gillet, N., Huart, I., Colombat, P., & Fouquereau E. (2013). Perceived organizational support, motivation, and engagement among police officers.Professional Psychology: Research and Practice, 44(1), 46-55. |

| Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles.The Academy of Management Review, 10(1), 76-88. |

| Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998).Multivariance data analysis (5th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. |

| Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Ahola, K. (2008). The Job Demands-Resources model: A three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement.Work & Stress, 22(3), 224-241. |

| Hastings, R. P., & Bham, M. S. (2003). The relationship between student behaviour patterns and teacher burnout.School Psychology International, 24(1), 115-127. |

| Holahan, C. J., Moos, R. H., Holahan, C. K., & Cronkite, R. C. (1999). Resource loss, resource gain, and depressive symptoms: A 10-year model.Journal of Personality and Social Psychology, 77(3), 620-629. |

| Ito, J. K., & Brotheridge, C. M. (2003). Resources, coping strategies, and emotional exhaustion: A conservation of resources perspective. Journal of Vocational Behavior, 63(3), 490-509. |

| Jawahar, I.M., Kisamore, J. L., Stone, T. H., & Rahn, D. L. (2012). Differential effect of inter-role conflict on proactive individual's experience of burnout.Journal of Business and Psychology, 27(2), 243-254. |

| Jowett, G. E., Hill, A. P., Hall, H. K., & Curran, T. (2013). Perfectionism and junior athlete burnout: The mediating role of autonomous and controlled motivation.Sport, Exercise, and Performance Psychology, 2(1), 48-61. |

| Kohashi, S. (2013). Relationships between stress, burnout, and job turnover intention among elementary and junior high school teachers.The Journal of Japan Academy of Health Sciences,15(4), 240-259. |

| Kokkinos, C. M. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 77(1), 229-243. |

| Lamb, P. J. (1984).Intrinsic vs extrinsic factors of motivation of psychologists who have experienced burnout and a major role change in their work(Unpublished Doctorial Dissertation). Florida Institute of Technology. |

| Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Barton, S. M. (2002). The impact of work-family conflict on correctional staff job satisfaction: an exploratory study.American Journal of Criminal Justice, 27(1), 35-55. |

| LePine, J.A., LePine, M.A. and Jackson, C.L. (2004), "Challenge and hindrance stress: relationships with exhaustion, motivation to learn, and learning performance",Journal of Applied Psychology, 89(5),883-891. |

| Maslach, C., Schaufeli, W.B., & Leiter, M.P. (2001). Job burnout.Annual Review of Psychology, 52(1), 397-422. |

| Meyer, J. P., & Gagné, M. (2008). Employee engagement from a self-determination theory perspective.Industrial and Organizational Psychology, 1(1), 60-62. |

| Nippert-Eng, C. E. (1996).Home and work: Negotiating boundaries through everyday life. Chicago: University of Chicago Press. |

| Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies.Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. |

| Roth, G., Assor, A., Kanat-Maymon Y., & Kaplan, H. (2007).Autonomous motivation for teaching: How self-determined teaching may lead to self-determined learning.Journal of Educational Psychology, 99(4), 761-774. |

| Rupert, P. A., Stevanovic, P., & Hunley, H. A. (2009). Work-family conflict and burnout among practicing psychologists.Professional Psychology: Research and Practice, 40(1), 54-61. |

| Schaufeli, W.B., Leiter, M.P., Maslach, C., & Jackson, S. E. (1996). The MBI-General Survey. In C. Maslach, S.E. Jackson, & M.P Leiter (Eds.),Maslach Burnout Inventory Manual (3rd ed., pp. 19-26). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. |

| Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1059-1069. |

| Sobel, M. E. (1986). Some new results on indirect effects and their standard errors in covariance structure models. In N. Tuma (Ed.),Sociological methodology (pp. 159-186). Washington, DC: American Sociological Association. |

| Thomas, K. W. (2009).Intrinsic motivation at work: what really drives employee engagement? (2nd Ed.) . San Francisco, California: Berrett-Koehler Publishers. |

| Tyagi, P. K. (1985). The effects of stressful organizational conditions on salesperson work motivation.Journal of the Academy of Marketing Science, 13(1), 290-309. |

| Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Koestner, R. (2008). Reflections on self-determination theory.Canadian Psychology, 49(3), 257-262. |

| Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). Self-determination theory and the explanatory role of psychological needs in human well-being. In L. Bruni, F. Comim, & M. Pugno (Eds.),Capabilities and happiness (pp. 187-223). Oxford, England: Oxford University Press. |

| Voydanoff, P. (1988). Work role characteristics, family structure demands, and work/family conflict.Journal of Marriage and the Family, 50(3), 749-761. |

| Westman, M., Hobfoll, S. E., Chen, S., Davidson, O. B., & Laski, S. (2004). Organizational stress through the lens of conservation of resources (COR) theory. Research in Occupational Stress and Well-being,4(1), 167-220. |

| Yang, N., Chen, C. C., Choi, J., & Zou, Y. (2000). Sources of work-family conflict: A Sino-U.S. comparison of the effects of work and family demands.Academy of Management Journal, 43(1), 113-123. |

| 陈建武, 张向前. (2013). 高校女教师工作家庭冲突与职业倦怠关系研究.集美大学学报, 14(3), 12-16. |

| 高中华, 赵晨. (2014). 工作家庭两不误为何这么难?基于工作家庭边界理论的探讨.心理学报, 46(4), 552-568. |

| 胡竹菁. (2010).心理统计学 (pp. 270-271). 北京: 高等教育出版社. |

| 金盛华, 郑建君, 辛志勇. (2009). 当代中国人价值观的结构与特点.心理学报, 41(10), 1000-1014. |

| 李超平, 时勘. (2003). 分配公平与程序公平对工作倦怠的影响.心理学报, 35(5), 677-684. |

| 林高标, 林燕真. (2013). 动机的自我决定理论及其对教师专业发展的启示.教育发展研究, 4, 24-28. |

| 刘丽华, 李琼蕾, 豆小娟, 朱琮云, 赖晓青, 张诗晗, 田慧霞. (2011). 护士工作家庭冲突、控制感与职业倦怠的相关研究.湖南师范大学学报(医学版), 8(4), 90-93. |

| 刘毅, 吴宇驹, 邢强. (2009). 教师压力影响职业倦怠: 教学效能感的调节作用.心理发展与教育, 25(1), 108-113. |

| 陆佳芳, 时勘. (2002). 工作家庭冲突的初步研究.应用心理学, 8(2), 45-50. |

| 芦咏莉, 何菲, 冯丽红, 栾子童. (2012). 小学教师工作-家庭冲突类型及其在职业倦怠上的特征.教师教育研究, 24(3), 68-73. |

| 孟晓磊. (2010).中小学教师自主性的发展特点及其与工作绩效的关系研究. 西南大学硕士学位论文. |

| 唐芳贵, 彭艳. (2006). 工作家庭冲突、控制感与中小学教师的职业倦怠.中国临床康复, 46(10), 82-85. |

| 唐汉瑛, 马红宇, 汪茂云, 王斌. (2010). 临床医生工作家庭冲突与职业倦怠的关系研究.中国临床心理学杂志, 18(2), 219-222. |

| 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云. (2004). 中介效应检验程序及其应用.心理学报, 36(5), 614-620. |

| 吴明霞, 张大均, 陈旭, 余林, 郭成. (2009). 中小学教师工作-家庭冲突的测量.心理发展与教育, 25(1), 120-127. |

| 姚计海, 管海娟. (2013). 中小学教师情绪智力与职业倦怠的关系研究.教育学报, 9(3), 100-110. |

| 张景焕, 刘桂荣, 师玮玮, 付秀君. (2011). 动机的激发与小学生创造思维的关系: 自主性动机的中介作用.心理学报, 43(10), 1138-1150. |

| 郑昊敏, 温忠麟, 吴艳. (2011). 心理学常用效应量的选用与分析.心理科学进展, 19(12), 1868-1878. |

| 张剑, 张建兵, 李跃, Deci, E. L. (2010). 促进工作动机的有效路径: 自我决定理论的观点.心理科学进展, 18(5), 752-759. |

| 张丽华, 王丹, 白学军. (2007). 国外教师职业倦怠影响因素研究新进展.心理科学, 30 (2), 492-494. |

| 张勉, 李海, 魏钧, 杨百寅. (2011). 交叉影响还是直接影响? 工作-家庭冲突的影响机制.心理学报,43(5), 573-588. |

| 郑晓芳. (2013).中小学教师职业压力对职业倦怠和工作满意感的影响研究.吉林大学博士学位论文. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31