国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 唐凯晴, 范方, 龙可, 陈世键, 彭婷, 杨彦川, 叶婷婷. 2015.

- TANG Kaiqing, FAN Fang, LONG Ke, CHEN Shijian, PENG Ting, YANG Yanchuan, YE Tingting. 2015.

- 大学生早期适应不良图式、焦虑与拖延的关系

- Early Maladaptive Schemas, Anxiety and Procrastination among Chinese University Students

- 心理发展与教育, 31(3): 360-367

- Acta Meteorologica Sinica, 31(3): 360-367.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.03.14

拖延(Procrastination)是指个体不必要地延迟任务的开始或完成,且伴随有主观不适感的行为(Solomon & Rothblum,1984)。国内外研究均表明,拖延现象在大学生群体中普遍存在且日趋严重,给大学生的学习与生活带来极为不利的影响(Steel,2007; 楚翘,肖蓉,林倩,2010)。因而,理清拖延行为的心理机制,以实施有效的干预,具有重要的现实意义。

Folkman(1984)提出的三“A”理论(The Triple A Theory)对个体拖延行为做出如下解释:当个体需要完成某项任务时,其首先对任务进行评估(Appraisal),考虑该任务是否会对自己某些方面造成威胁(如自尊或成绩),或者自己能否较好地完成该项任务,若能造成威胁,个体则会产生焦虑(Anxiety)等消极情绪,为了缓解这些消极情绪,个体就会选择回避(Avoidance),转而从事其他相对轻松的任务,比如娱乐、游戏等,从而产生了拖延行为。根据上述理论,拖延是为了缓解焦虑等消极情绪而产生的,持相同观点的还有Solomon和Rothblum(1984)。有关研究也表明,高拖延者往往有着更高水平的焦虑(Scher & Ferrari,2000; Azure,2011; 陈贵,蔡太生,胡凤姣,张斌,2012),焦虑等消极学业情绪能显著正向预测学业拖延(王超超,2010;刘会,2014)。然而,也有研究发现,拖延与焦虑之间不存在显著关系(Lay & Silverman,1996; Pychyl,Morin & Salmon,2001)。

上述前人研究结论的不一致,可能是受其研究目的及其方法不同的影响,也可能是由于其未对焦虑类型加以区分的缘故:在上述研究中,研究者们对焦虑的评估主要是基于单维焦虑量表或选用其他量表下的焦虑分量表进行。此外,徐平(2012)的研究结果在一定程度上支持了不同类型的焦虑与拖延之间很可能存在着不同的相互作用:其通过实验情景的设计,诱发个体的暂时性焦虑,结果显示这种暂时性的焦虑会导致拖延行为的终止;而通过焦虑特质量表得到的个体特质焦虑水平,却与拖延特质呈显著的正相关。

状态焦虑(State Anxiety)和特质焦虑(Trait Anxiety)是Spielberger(1972)根据焦虑的持久性和稳定性特点的不同进行划分:状态焦虑主要表现在特定的情境中,会伴随着自主神经系统活动性的唤醒,是一种暂时的、具有个体差异的情绪状态或反应,随着时间的变化,其强度和波动性也在变化;特质焦虑主要表现在人格特征中,是相对稳定的,即一个人无论在何种情景中都预先具有的把外界刺激感知为危险或有威胁的倾向。如上文所述,现有研究已从不同角度探讨过焦虑与拖延的关系,但少有研究同时探讨状态与特质焦虑对拖延的影响。

根据认知学派的观点(Ellis & Knaus,1977),事件本身并不会直接导致消极情绪和行为障碍,个体对事件的不合理认知和评价方式才是产生消极情绪和行为障碍的主要原因。有关研究也表明,个体的焦虑情绪、拖延行为受非理性信念的影响(Ferrari,1998; 程素萍,李敏,张睕,2010),而这些非理性信念往往形成于过去的经历与早期的经验。

早期适应不良图式(Early Maladaptive Schemas,EMSs)最早由Young(1994)提出,指个体在儿童期和青春期逐步形成的非常稳定持久的观念,它贯穿人的一生,在很大程度上表现为不适应的,甚至可能导致个体严重的功能缺陷(Young,Klosko,& Weishaar,2003/2010)。这种由早期经验形成的认知图式决定着人们对事物的评价,制约着个体的情感、行为和思维模式。在国内,崔丽霞及其研究团队最早对图式量表进行中文版的修订(Cui,Lin,& Oei,2010),中文版图式量表包含以下14种图式:(1)遗弃/不稳定;(2)不信任/虐待;(3)情感剥夺;(4)缺陷/羞耻;(5)社交孤立/疏离;(6)依赖/无能力;(7)对伤害或疾病的易感性;(8)纠结/未发展的自我;(9)失败;(10)权利/夸张;(11)缺乏自控/自律不足;(12)自我牺牲;(13)情感压抑;(14)苛刻标准/吹毛求疵。Young图式治疗理论(2010)指出,根据未满足的情感需要的不同,存在5大图式类别,其中1、2、3、4、5图式属于“分离和拒绝”类别,6、7、8、9图式属于“自主性和能力不足”类别,10、11图式属于“限制不足”类别,12图式属于“他人导向”类别,13、14图式则属于“过于警惕和压抑”类别。

通过文献检索,尽管当前未见有研究对早期适应不良图式与拖延之间的关系进行过探讨,但不少研究已发现,存在以下不良认知者更可能出现拖延行为:认为自身能力不足,对任务完成质量要求过高,过分害怕失败(Beck,Koons,& Milgrim,2000; Steel,2007; Rice,Richardson,& Clark,2012; 迟昊阳,赵冉,侯志瑾,林楠,2012; 陈陈,燕婷,林崇德,2013; 张萌,陈英和,2013),而这些不良认知都能在上述图式类型中找到与之概念相近或匹配的图式,如缺陷/羞耻、依赖/无能力、缺乏自控/自律不足、苛刻标准/吹毛求疵等,这为早期适应不良图式可能作为拖延的预测因子提供了支持。与此同时,有关研究表明,早期适应不良图式会形成各种心理与行为问题的易感性,图式一旦被激活,能够直接或者间接引发高水平的情感活动,如抑郁、焦虑等(Harris & Curtin,2002; Nordahl,Holthe,& Haugum,2005; Young et al., 2003/2010; Calvete,Orue,& Hankin,2013; 崔丽霞,罗小婧,肖晶,2011)。换言之,早期适应不良图式不仅可能对拖延有直接的预测作用,还可能通过焦虑间接影响拖延,三者间的关系值得探讨。

综上所述,不良认知是消极情绪与问题行为的重要影响因素,但已有研究却未见有从个体早期适应不良图式的角度对拖延行为进行探讨。此外,虽然前人对拖延与焦虑的关系已有所研究,但状态与特质焦虑对拖延可能存在的不同作用尚未得到充分探讨。因此,本研究旨在从两方面对早期适应不良图式、焦虑与拖延三者之间的关系进行考察:一方面,考察不同类别的早期适应不良图式是否能预测焦虑情绪、拖延行为;另一方面,考察状态与特质焦虑对拖延的作用及其在图式与拖延之间的中介效应。基于现有的研究成果及相关的理论依据,本研究的假设如下:(1)存在早期适应不良图式的个体更易于产生焦虑情绪与拖延行为;(2)状态焦虑负向预测拖延,特质焦虑正向预测拖延;(3)焦虑在图式与拖延之间存在中介效应。

2 方法 2.1 对象采用便利性取样,选取广东一高校大学生作为调查对象,共派发问卷600份,回收有效问卷559份(占93.2%)。受测对象年龄介于17~21岁之间(19.03 ± 1.21),其中男生158人,女生401人;文科生286人,理科生273人;来自农村255人,城市304人;独生子女191人,非独生子女368人。

2.2 工具 2.2.1 一般拖延量表(General Procrastination Scale,GPS)由Lay等(1986)编制,为单维量表,共20个项目,采用5级评分,从“非常不符合”到“非常符合”,其中3、4、6、8、13、14、15、18、20题为反向计分的项目,全部项目累加得分越高,拖延行为越严重。选用包翠秋(2007)修订的中文版量表,其Cronbach’s ɑ系数为0.80,而本研究中该量表的Cronbach’s ɑ系数为0.71。

2.2.2 Young图式问卷—简版(Young Schema Questionnaire-Short Form,YSQ-SF)由Young(1994)编制,共75个项目,15个分量表,分别测量15种早期适应不良图式。选用崔丽霞等(2010)修订的中文版问卷,共64个项目,14个分量表,采用6级评分,从“完全不符合”到“完全符合”,量表总分是各个分量表得分之和,分量表得分是分量表项目得分之和,得分越高代表适应不良的程度越高,总量表的Cronbach’s ɑ系数为0.94,各分量表的Cronbach’ɑ系数在0.71~0.86之间。本研究中该量表的Cronbach’s ɑ系数为0.93,对应情感剥夺、遗弃/不稳定、不信任/虐待、社会孤立/疏离、缺陷/羞耻、失败、依赖/无能力、对伤害或疾病的易感性、纠结/未发展的自我、自我牺牲、情感压抑、苛刻标准/吹毛求疵、权利/夸张、缺乏自控/自律不足14种图式的分量表Cronbach’s ɑ系数分别为0.86、0.65、0.86、0.85、0.85、0.79、0.81、0.75、0.78、0.78、0.86、0.77、0.73、0.57。

2.2.3 状态—特质焦虑问卷(State-Trait Anxiety Inventory,STAI)由Spielberger等(1970)编制,含状态焦虑分量表(S-AI)和特质焦虑分量表(T-AI)两个部分,各部分有20个项目,采用4级评分,从“完全没有”到“非常明显”,一半为描述负性情绪的项目,一半为描述正性情绪的项目,凡正性情绪项目均为反向计分,项目累加得分越高,焦虑程度越严重。自郑晓华、舒良和张艾琳(1993)对STAI中文版本的信效度进行检验后,该量表得到了广泛的应用。本研究中该量表的Cronbach’s ɑ系数为0.94,状态焦虑分量表和特质焦虑分量表的Cronbach’s ɑ系数分别为0.91、0.87。

2.2.4 自编一般人口学情况调查表包括年龄、性别、生源地(农村/城市)、专业(文科/理科)、是否为独生子女、是否曾恋爱、父母婚姻状况等人口学变量。

2.3 研究程序与数据处理在相关院系老师及学生本人知情同意的基础上,以班级为单位进行团体施测。主试为经过培训的心理学专业研究生,在受测学生填写问卷前,向其说明问卷内容将严格保密,问卷信息仅作为研究之用,要求其根据指导语认真如实作答。每位学生完成相关问卷约需15分钟,所有问卷当场回收。

通过SPSS20.0对问卷数据进行录入、整理、描述性及相关分析,运用Mplus7.0进行中介模型检验。

3 结果 3.1 早期适应不良图式、焦虑和拖延的相关分析附表列出了早期适应不良图式、焦虑和拖延得分的均值、标准差,以及各变量间的相关系数。如附表所示,在14种早期适应不良图式中除自我牺牲图式、权利/夸张图式外,其余均与拖延、状态焦虑及特质焦虑呈显著正相关。其中,在“分离和拒绝”图式类别中的遗弃/不稳定、不信任/虐待、情感剥夺、缺陷/羞耻及社交孤立/疏离5种图式得分两两相关显著,系数在0.32~0.60之间;在“自主性和能力不足”图式类别中的失败、依赖/无能力、对伤害或疾病的易感性及纠结/未发展的自我4种图式得分两两相关显著,系数在0.32~0.50之间;在“过于警惕和压抑”图式类别中情感压抑与苛刻标准/吹毛求疵图式呈中等相关;在“限制不足”图式类别中权利/夸张与缺乏自控/缺乏自律图式呈较低相关,且考虑到权利/夸张图式与拖延、焦虑的相关并不显著,故在后续的中介效应检验中不将该图式纳入分析。

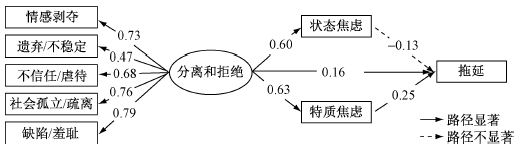

3.2 状态焦虑和特质焦虑的中介效应检验 3.2.1 焦虑在“分离和拒绝”图式与拖延之间的中介效应分析模型1(图 1)中将“分离和拒绝”图式类别设为潜变量,遗弃/不稳定、不信任/虐待、情感剥夺、缺陷/羞耻及社交孤立/疏离5种图式作为其观测变量,而拖延、状态焦虑及特质焦虑均为显变量。模型1主要拟合指数为:RMSEA = 0.08,CFI = 0.96,NNFI = 0.94,SRMR = 0.03。根据温忠麟,侯杰泰和马什赫伯特(2004)建议使用的结构方程拟合指数及其界值,可认为模型1的拟合效果良好。如图 1所示,“分离和拒绝”图式能够显著正向预测拖延、状态焦虑及特质焦虑;特质焦虑的中介效应显著(Sobel test statistic = 3.35,双侧检验p<0.001),中介效应占总效应的比例为65.8%;状态焦虑与拖延的路径系数为负值但不显著(p = 0.07)。

|

| 图 1 焦虑在“分离和拒绝”图式与拖延之间的中介模型图 |

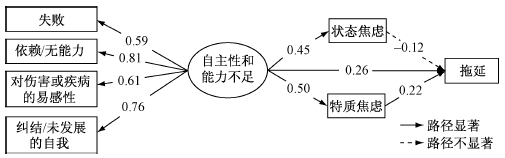

模型2(图 2)中将“自主性和能力不足”图式类别设为潜变量,失败、依赖/无能力、对伤害或疾病的易感性及纠结/未发展的自我4种图式作为其观测变量,而拖延、状态焦虑及特质焦虑均为显变量。结果显示,模型2的拟合良好(RMSEA = 0.06,CFI = 0.98,NNFI = 0.97,SRMR = 0.03)。如图 2所示,“自主性和能力不足”图式能够显著正向预测拖延、状态焦虑及特质焦虑;特质焦虑的中介效应显著(Sobel test statistic = 2.96,双侧检验p < 0.01),中介效应占总效应的比例为34.8%;状态焦虑与拖延的路径系数为负值但不显著(p = 0.08)。

|

| 图 2 焦虑在“自主性和能力不足”图式与拖延之间的中介模型图 |

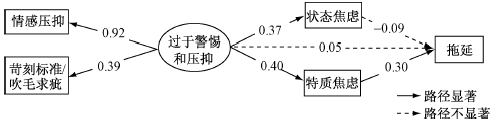

模型3(图 3)中将“过于警惕和压抑”图式类别设为潜变量,情感压抑和苛刻标准/吹毛求疵2种图式作为其观测变量,而拖延、状态焦虑及特质焦虑均为显变量。模型3主要拟合指数为:RMSEA = 0.13,CFI = 0.97,NNFI = 0.86,SRMR = 0.04。该模型的RMSEA和NNFI均未达界值要求(温忠麟等,2004),拟合欠佳。从图 3可看出,苛刻标准/吹毛求疵图式的负荷偏低,这可能是导致模型3拟合欠佳的原因之一。

|

| 图 3 焦虑在“过于警惕和压抑”图式与拖延之间的中介模型图 |

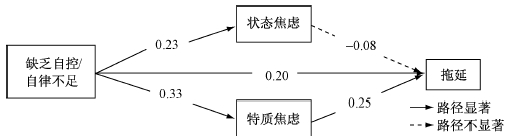

因“限制不足”图式类别中只有缺乏自控/自律不足图式与拖延、焦虑呈显著相关,故在模型4(图 4)中将缺乏自控/自律不足图式、拖延、状态焦虑及特质焦虑均设为显变量。结果显示,焦虑对缺乏自控/自律不足图式与拖延的中介模型拟合良好(RMSEA = 0.00,CFI = 1.00,NNFI = 1.00,SRMR = 0.00)。如图 4所示,缺乏自控/自律不足图式能够显著正向预测状态焦虑和特质焦虑;特质焦虑的中介效应显著(Sobel test statistic = 2.57,双侧检验p < 0.05),中介效应占总效应的比例为31.2%;状态焦虑与拖延的路径系数为负值但不显著(p = 0.25)。

|

| 图 4 焦虑在“过于警惕和压抑”图式与拖延之间的中介模型图 |

关于早期适应不良图式与焦虑,除自我牺牲、权利/夸张2种图式外,其余12种图式均与状态焦虑、特质焦虑呈显著正相关(附表),可见大多数的早期适应不良图式与两类焦虑的关系十分紧密。路径分析结果显示,“分离和拒绝”、“自主性和能力不足”及“缺乏自控/自律不足”图式均能显著正向预测状态和特质焦虑(图 1、图 2、图 4),该结果得到了以往研究的支持:早期适应不良图式的形成源于早期的情感需要未能得到满足(Young et. al.,2003),早期的情感需要得不到满足会使个体产生不安全感,而缺乏安全感是诱发焦虑的重要因素(沈学武,耿德勤,赵长银,2002)。

| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |

| 1 情感剥夺 | 11.09 | 4.75 | 1 | ||||||||||||||||

| 2 遗弃/不稳定 | 11.93 | 5.34 | 0.32** | 1 | |||||||||||||||

| 3 不信任/虐待 | 10.80 | 4.44 | 0.44** | 0.38** | 1 | ||||||||||||||

| 4 社会孤立/疏离 | 11.30 | 4.62 | 0.60** | 0.38** | 0.55** | 1 | |||||||||||||

| 5 缺陷/羞耻 | 9.36 | 3.95 | 0.60** | 0.33** | 0.53** | 0.54** | 1 | ||||||||||||

| 6 失败 | 11.11 | 4.81 | 0.37** | 0.26** | 0.27** | 0.39** | 0.55** | 1 | |||||||||||

| 7 依赖/无能力 | 7.58 | 3.16 | 0.27** | 0.31** | 0.31** | 0.37** | 0.52** | 0.50** | 1 | ||||||||||

| 8 对伤害或疾病的易感性 | 6.09 | 2.70 | 0.33** | 0.32** | 0.53** | 0.41** | 0.46** | 0.32** | 0.47** | 1 | |||||||||

| 9 纠结/未发展的自我 | 9.20 | 3.98 | 0.27** | 0.30** | 0.38** | 0.39** | 0.48** | 0.41** | 0.63** | 0.49** | 1 | ||||||||

| 10 自我牺牲 | 16.31 | 4.12 | 0.07 | 0.15** | 0.10* | 0.08 | 0.08 | 0.09* | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 1 | |||||||

| 11 情感压抑 | 13.31 | 5.23 | 0.47** | 0.29** | 0.35** | 0.51** | 0.45** | 0.32** | 0.28** | 0.27** | 0.24** | 0.16** | 1 | ||||||

| 12 苛刻的标准/吹毛求疵 | 16.99 | 4.58 | 0.14** | 0.25** | 0.29** | 0.26** | 0.13** | 0.10** | 0.09** | 0.20** | 0.13** | 0.24** | 0.36** | 1 | |||||

| 13 权利/夸张 | 12.39 | 3.72 | 0.11** | 0.25** | 0.29** | 0.23** | 0.08** | 0.01** | 0.08** | 0.16** | 0.15** | 0.32** | 0.19** | 0.44** | 1 | ||||

| 14 缺乏自控/自律不足 | 11.99 | 4.40 | 0.27** | 0.29** | 0.27** | 0.41** | 0.30** | 0.27** | 0.28** | 0.27** | 0.28** | 0.10** | 0.33** | 0.20** | 0.26** | 1 | |||

| 15 状态焦虑 | 39.41 | 9.67 | 0.40** | 0.24** | 0.44** | 0.43** | 0.54** | 0.33** | 0.31** | 0.35** | 0.31** | 0.02 | 0.35** | 0.14** | 00.3 | 0.23** | 1 | ||

| 16 特质焦虑 | 42.76 | 8.86 | 0.41** | 0.34** | 0.41** | 0.48** | 0.54** | 0.38** | 0.37** | 0.37** | 0.34** | 0.05 | 0.37** | 0.19** | 0.5 | 0.33** | 0.77** | 1 | |

| 17 拖延 | 54.90 | 8.10 | 0.16** | 0.12** | 0.12** | 0.16** | 0.26** | 0.16** | 0.27** | 0.18** | 0.23** | 0.07 | 0.14** | 0.11** | 0.8 | 0.26** | 0.16** | 0.25** | 1 |

关于早期适应不良图式与拖延,除自我牺牲、权利/夸张2种图式外,其余12种图式均与拖延呈显著正相关(附表),这提示不良认知图式与拖延之间存在着关联。不仅如此,路径分析结果显示,“分离和拒绝”图式类别能显著正向预测拖延(图 1),持有该类图式的个体往往不能和他人建立安全、满意的依恋关系,他们认为其他人都“应该”或“必须”对自己公平、宽容、体贴,因此当别人交代他们具有挑战的任务时,他们认为别人不应该也没有权利要求自己这样做,从而选择拖延的方式去报复别人(Ferrari,2001)。“自主性和能力不足”图式类别也能显著正向预测拖延(图 2),持有该类图式的个体很难建立对自己的认同,难以设立个人目标以及掌握必须的技能,故其自我效能感往往偏低,而自我效能感低的个体更倾向于拖延(黄晗,2005; 包翠秋,2007)。“缺乏自控/自律不足”图式同样能够显著正向预测拖延(图 4),持有该类图式的个体在自我约束方面没有形成足够的内部限制,难以抑制自己的冲动或延迟满足,即自我控制能力偏低,以往研究表明,自我控制能力对拖延有反向预测作用(Steel,2007; 陈贵等,2012)。

4.2 状态与特质焦虑对拖延的作用及其中介效应鉴于少有研究尝试同时探讨状态与特质焦虑对拖延的作用,故本研究特别对此进行考察。研究结果显示(图 1、图 2、图 4),状态焦虑对拖延的预测作用不显著,而特质焦虑能显著正向预测拖延。这可能是由于特质焦虑相对于状态焦虑而言,更为稳定,而且是跨情景的,其作为一种人格特质而存在:特质焦虑高的个体倾向于把外界刺激感知为危险或有威胁的。根据三“A”理论(Folkman,1984),拖延的产生正是因为对任务进行了消极、负面的评估,所以特质焦虑能够作为拖延的预测因子。在以往未发现焦虑与拖延关系的研究(Lay & Silverman,1996; Pychyl,Morin & Salmon,2001)中,研究者们选择在临近考试前对学生被试进行施测,显然,此时所测得的焦虑状况更多是反映个体的状态焦虑而非特质焦虑。因此,本研究结果一方面为状态焦虑对拖延的作用不同于特质焦虑提供了一定的实证支撑,另一方面也为以往研究结果的不一致提供了一种可能的解释。

此外,本研究发现,在“分离和拒绝”、“自主性和能力不足”、“缺乏自控/自律不足”图式与拖延之间,特质焦虑起部分中介作用,意味着上述3类图式对拖延具有双重效应,既能直接预测拖延,也能通过特质焦虑间接作用于拖延。这一发现填补了国内外关于早期适应不良图式、焦虑和拖延关系研究中的空白,有助于增进对不同类别的早期适应不良图式如何通过特质焦虑来影响拖延行为的问题的认识,加深对拖延心理机制的了解。

正如前文对早期适应不良图式、焦虑与拖延之间关系的论述,持有早期适应不良图式的个体,存在着诸多的不合理认知,当面对任务时,“分离和拒绝”的个体认为他人无权要求自己而拖延,“自主性和能力不足”的个体认为任务难度大、自身能力不足而拖延,“缺乏自控/自律不足”的个体则更愿意选择优先完成其他非目标任务的事情而拖延。与此同时,这些早期适应不良图式令个体长期处于焦虑情绪中,使其更容易形成特质性焦虑,进而强化拖延倾向。

在“过分警惕和压抑”图式与焦虑、拖延之间的关系上,本研究结果虽然并不支持理论假设模型(图 3),但并不能否定该模型所反映的变量之间关系的可能性。故对此,仍需后续研究做进一步的探讨。

4.3 本研究的意义与局限本研究一方面考察了不同类别的早期适应不良图式对焦虑与拖延的预测作用;另一方面考察了状态与特质焦虑对拖延的作用及其中介效应。因此,本研究结果不但丰富了拖延产生机制的理论解释,而且为拖延行为的干预和纠正提供了新的思路与依据,尤其为图式治疗的引入奠定了实证基础。但本研究仍存在一定的局限:首先,本研究仅选取了一所高校进行便利性取样,样本代表性有所欠缺;其次,本研究数据通过问卷法获得,不可避免共同方法偏差;再者,本研究为横断设计,无法得出因果结论。

5 结论本研究通过对大学生的早期适应不良图式、焦虑与拖延之间关系进行探讨,得出以下结论:

(1)除“过于警惕和压抑”图式外,“分离和拒绝”、“自主性和能力不足”、“缺乏自控/自律不足”图式均能显著正向预测焦虑和拖延;

(2)特质焦虑能显著正向预测拖延,而状态焦虑对拖延无显著预测作用;

(3)特质焦虑在“分离和拒绝”、“自主性和能力不足”、“缺乏自控/自律不足”图式与拖延之间起部分中介作用。

| Azure,J. A. (2011). Correlates of course anxiety and academic procrastination in higher education. Global Journal of Educational Research, 10, 55-65. |

| Beck, A. T. (Ed.). (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press. |

| Beck, B. L., Koons, S. R., & Milgrim, D. L. (2000). Correlates and consequences of behavioral procrastination: The effects of academic procrastination, self-consciousness, self-esteem and self-handicapping. Journal of Social Behavior & Personality, 15, 3-13. |

| Calvete, E., Orue, I., & Hankin, B. L. (2013). Early maladaptive schemas and social anxiety in adolescents: The mediating role of anxious automatic thoughts. Journal of anxiety disorders, 27, 278-288. |

| Cui, L., Lin, W., & Oei, T. P. (2010). Factor structure and psychometric properties of the Young Schema Questionnaire (short form) in Chinese undergraduate students. International Journal of Mental Health and Addiction, 9, 645-655. |

| Ellis, A., & Knaus, W. J. (Ed.). (1977). Overcoming Procrastination. New York: Signet Books. |

| Harris, A. E., & Curtin, L. (2002). Parental perceptions, early maladaptive schemas, and depressive symptoms in young adults. Cognitive Therapy and Research, 26, 405-416. |

| Lay, C., & Silverman, S. (1996). Trait procrastination, anxiety, and dilatory behavior. Personality and Individual Differences, 21, 61-67. |

| Ferrari J. R. (1998).Self-handicapping by procrastinators: Protecting self-esteem, social-esteem, or both? Journal of Research in Personality, 25, 245-261. |

| Ferrari, J. R. (2001). Procrastination as self-regulation failure of performance: Effects of cognitive load, self-awareness, and time limits on 'working Best Under Pressure'. European Journal of Personality, 15, 391-406. |

| Folkman, S. (Ed.). (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company LLC. |

| Nordahl, H. M., Holthe, H., & Haugum, J. A. (2005). Early maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: Does schema modification predict symptomatic relief? Clinical Psychology & Psychotherapy, 12, 142-149. |

| Pychyl, T. A., Morin, R. W., & Salmon, B. R. (2001). Procrastination and the planning fallacy: An examination of the study habits of university students. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 135-150. |

| Rice, K. G., Richardson, C. M. E., & Clark, D. (2012). Perfectionism, procrastination, and psychological distress. Journal of Counseling Psychology, 59(2), 288-302. |

| Rothblum, E. D., Solomon, I. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastination. Journal of Counseling Psychology, 33, 387-481. |

| Scher, S. J., & Ferrari, J. R. (2000). The recall of completed and noncompleted tasks through daily logs to measure procrastination. Journal of Social Behavior & Personality, 15, 255-265. |

| Solomon, L. J., & Rothblum. E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503-509. |

| Spielberger, C. D. (Ed). (1972). Anxiety: Current trends in theory and research: I. Oxford, England: Academic Press. |

| Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological bulletin., 133, 65-94. |

| Young, J. E. (Ed.). (1994). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota, FL: Professional Press. |

| 包翠秋. (2007). 大学生拖延行为与自尊, 自我效能感的关系研究. 西南大学硕士学位论文. |

| 陈陈, 燕婷, 林崇德. (2013). 大学生完美主义, 自尊与学业拖延的关系. 心理发展与教育, 29,368-377. |

| 陈贵, 蔡太生, 胡凤姣, 张斌. (2012). 中学生的拖延状况及相关因素研究. 中国临床心理学杂志, 20, 571-573. |

| 程素萍, 李敏, 张睕. (2010). 大学生拖延行为与元认知和情绪的关系. 中国临床心理学杂志, 18, 238-240.] |

| 迟昊阳, 赵冉, 侯志瑾, 林楠. (2012). 大学生完美主义与拖延: 成就动机的中介作用. 中国临床心理学杂志,20, 233-236. |

| 楚翘, 肖蓉, 林倩. (2010). 大学生拖延行为状况与特点研究. 中国健康心理学杂志,18, 970-972. |

| 崔丽霞, 罗小婧, 肖晶. (2011). 儿童期创伤对特质抑郁和特质焦虑的影响: 图式中介特异性研究. 心理学报,43, 1163-1174. |

| 黄晗. (2006). 大学生目标取向, 自我效能及价值与学业拖延的关系研究. 东北师范大学硕士学位论文. |

| 杰弗里·E·杨, 珍妮特·S·克洛斯科, 马乔里·E·韦夏(2010). 图式治疗: 实践指南(崔丽霞等 译). 北京:世界图书出版公司. |

| 刘会.(2014). 研究生学习焦虑、应对方式与学业拖延的关系研究.兰州大学硕士学位论文. |

| 沈学武, 耿德勤, 赵长银. (2002). 不安全感与神经症关系的理论探讨. 中国行为医学科学, 11, 235-236. |

| 王超超. (2010). 初中生自我效能感, 学业情绪与学业拖延的关系研究. 河北师范大学硕士学位论文. |

| 温忠麟, 侯杰泰, 马什赫伯特. (2004). 结构方程模型检验: 拟合指数与卡方准则. 心理学报,36, 186-194. |

| 徐平. (2012). 关于拖延和焦虑关系的实验研究. 华东师范大学硕士学位论文. |

| 郑晓华, 舒良, 张艾琳. (1993). 状态-特质焦虑问题在长春的测试报告. 中国心理卫生杂志,7, 60-62. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31