国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 苏斌原, 张洁婷, 喻承甫, 张卫. 2015.

- SU Binyuan, ZHANG Jieting, YU Chengfu, ZHANG Wei. 2015.

- 大学生心理行为问题的识别:基于潜在剖面分析

- Identifying Psychological or Behavioral Problems of College Students: Based on Latent Profile Analysis

- 心理发展与教育, 31(3): 350-359

- Acta Meteorologica Sinica, 31(3): 350-359.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.03.13

2. 华南师范大学心理学院/心理应 用研究中心, 广东广州 510631;

3. 深圳大学, 广东深圳 518060

2. School of Psychology/Center for Studies of Psychological Application, South China Normal University, Guangzhou, 510631;

3. Shenzhen University, Shenzhen, 518060

近年来,大学生的心理健康问题和精神疾病问题越来越受到关注。开展新生心理健康普查,发现可能存在心理行为问题的高危人群,并对之进行预防性的干预,从而减少心理危机事件的发生,是高校开展心理健康工作的普遍做法和重要内容。大学生人格问卷(University Personality Inventory,UPI)是过去二十年中用于大学生心理普查工作最常见的心理量表,1966年由参加全日本大学生保健协会的大学生心理咨询员和精神科医生集体编制而成,是为发现早期有心理问题的学生而编制的大学生精神卫生、人格健康调查表。1991年国内部分高校对其进行引进和修订后,作为大学新生入学时心理健康水平调查推广使用(王建中,1995;王建中,1999;李晶,王学春,李波,刘根义,宋煜炜,2003)。该量表具有涵盖的心理症状较多、信息量大、操作简单、筛选迅速等优点,在国内得到广泛使用。然而,许多研究者发现UPI量表应用实践中存在着不少问题。首先,虽然UPI主要设计为单维的,但在日本和中国的一些研究中已经表明它是多维度的(余莉,蔡玲,2007;郑林科,王建利,2005)。另外,以往研究使用的传统因素分析方法,其前提是假设测量指标变量是服从正态分布的连续型数据。如果忽视这一前提条件而将其用于分析等级或类别变量,不仅得到的参数估计可能是有偏的,模型的拟合也不可信。UPI量表是0-1计分,将这种二分变量看作连续变量进行因素分析,结果是不可靠的。其次,UPI存在筛选假阳性率较高的问题,诊断或类型划分的临界值存在矛盾或不一致等问题(黄艳苹,李玲,2012)。日本与我国的一些研究发现UPI的筛选率在不同人口学变量下不够稳定(Yoshitake,1996;余莉,蔡玲,2007;郑林科,王建利,2005)。这些筛选标准是多年前根据使用经验设定,不但在样本对象上需要更新,其统计技术也有待改进。

在心理行为问题识别的传统方法上,量表使用者通常将量表分数与相应常模进行比较,以判断被试的心理状态所处的相对程度或水平。但是,由于社会的急速发展,常模极易失去时效性,从而无法继续充当诊断分析的参照点。而且,量表的常模建立程序比较复杂,成本高。能否通过潜在剖面分析等统计方法对心理健康情况进行分类识别?使用潜在剖面分析方法与传统划界分数方法在心理问题的识别诊断上孰优孰劣?这正是本研究所关心的问题。

1.2 潜在剖面模型的原理潜在剖面模型(latent profile model,LPM)是潜在类别模型(latent class model,LCM)在连续型外显变量上的方法拓展。在心理学研究中,常通过样本外显的、可测量的行为表现对个体潜在或内隐的认知、情绪等进行间接的测量。根据外显变量和潜在变量的数据类型,可以将表示外显变量与潜在变量之间的理论关系的潜在结构分析分为四大类:潜在类别分析、潜在剖面分析、潜在特质分析和因素分析(邱皓政,2008)。潜在类别分析(latent class analysis,LCA)就是借助潜在类别模型这一统计模型,用潜在的类别变量来解释外显的类别变量之间的关联,进而维持外显变量之间的局部独立性。

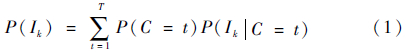

潜在类别分析的基本思想是对各外显变量各种反应的概率分布可以由少数互斥的潜在类别变量来解释,每种类别对各外显变量的反应选择都有特定的倾向。假设 Ijk 是被试k在第j个外显变量的作答,其中有L个作答水平,Ik 是某被试k的作答向量;潜在模型假设有唯一一个潜在类别变量 C,潜在类别数为T。潜在类别模型如公式(1)所示,

模型的两个基本假设(邱皓政,2008)为:(1)潜在类别之间存在互斥性,且 。(2)在某个潜在类别下,各个外显变量的反应之间无关联性,即局部独立性,如公式(2)表示,

。(2)在某个潜在类别下,各个外显变量的反应之间无关联性,即局部独立性,如公式(2)表示,

其中 P(C=t)是被试属于第t种潜在类别的概率,P(Ijk=l|C=t)是在第t种潜在类别下被试在题j作答为l的条件概率,条件概率总和为1,即 。

。

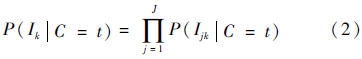

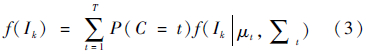

潜在剖面分析(Latent Profile Analysis,LPA)是潜在类别模型在连续型外显变量上的方法拓展,原理、步骤与传统的LCA相同,区别在于将概率分布拓展成密度分布,即公式1变成

其中 ∑τ,假设外显变量的分布是具有 t 个成分(component,或称潜在类别,潜在剖面)的混合分布,每个潜在类别具有各自的均值向量 μt和协方差矩阵 ∑τ 。由于外显变量是连续变量,通常也假设每个潜在类别下的条件分布为正态分布(Vermunt,1968)。

1.3 潜在剖面模型在心理行为问题诊断中的应用潜在类别模型自上世纪50年代发展起来,其传统模型已广泛应用于心理学的质化研究中。该方法不但弥补了类别型潜变量的统计分析方法的空白,同时也激起研究者对心理学变量质化研究的思考和兴趣:个体的心理差异不仅仅是水平上的差异,还可能存在结构上的差异(Marsh,Lüdtke,Trautwein,& Morin,2009)。这种质化差异的研究不但有助于对群体的心理剖析(如心理诊断、人格差异),还对进一步的关系研究具有重大的突破意义。近年来,越来越多的研究者将潜在类别分析方法应用到对心理行为问题的诊断与分类。潜在类别分析方法最基本的应用就是根据个体在外显测查题目上的作答模式来判断个体的潜在特征分类并了解各种类别在整个群体中的人数比例。这种基于概率模型的分类方法不但能够保证划分出来的各类之间差异最大类别内部差异最小,而且还能利用客观的统计指标去衡量分类的准确性和有效性。一项关于潜在类别模型应用在诊断上的实证研究的综述发现,以“Latent class”、“Latent classes”、“Finite mixture”和“Finite mixtures”为主题词在数据库中进行搜索,共发现1704篇文献,经筛选后共有64篇文献是有关以人为研究对象的LCA方法在疾病诊断上的应用(Maarten,Naaktgeboren,Reitsma,Moons,& Groot,2013)。其中,LCA在传染病领域应用最为广泛,共有38篇,其次是心理与行为问题的诊断(6篇),其他方面还有运动系统疾病(4篇)、消化系统疾病(3篇)以及呼吸系统疾病和癌症(各2篇)。该领域的实证研究绝大部分发表在2002年之后,特别是2007年后呈现明显增长。例如,有研究者运用LCM方法对美国精神疾病诊断与统计手册第5版(DSM-IV)中分裂型人格障碍(SPD)诊断标准的潜在结构进行评估,将SPD分为三种不同的亚种:第一类主要以古怪的想法,不适当情感和人际问题为主要特征的;第二类主要是人之困难方面为特征,包括一些知觉困难;第三类特征主要是妄想狂症状。针对SPD的不同亚种的特征,咨询师可采用相应的咨询策略对其进行干预或治疗(Fossati,Krueger,Markon,Borroni,& Maffei,2013)。Szatmari(1995)使用潜类别模型对自闭症诊断的标准进行了讨论,发现国际疾病分类手册第10版(ICD-10)对自闭症的诊断更加符合潜类别。有研究者将LCM方法运用到临床心理诊断上,来评估医生诊断的精确性或对青少年网络游戏成瘾进行了分类与识别(Bertr and ,Bénichou,Grenier,& Chastang,2005; Antonius,Van,& Tim,2010)。近几年,潜在类别模型在国内也在抑郁症、居民健康行为、攻击性等问题上得到应用(裴磊磊,2009;赵丽,张瑛,2013;曹尚,罗鹏飞,2013;吴鹏,刘华山,谢亚静,王卉,2014)。

在心理学研究中,外显变量为连续变量的情况十分常见,潜在剖面分析方法的应用具有广阔的前景。潜在剖面分析继承了传统潜在类别分析以“个体中心法”(person-centered)的统计思想,关注个体之间的异质性,不但能更准确刻画出个体之间的量化差异,同时还能总结个体间多维的质化差异。这对心理与行为治疗提供了重要的信息,例如针对各潜类别的心理与行为特征、流行率采取更有针对性的治疗方案。此外,潜在剖面分析的量化差异还可用于探讨各种心理水平的临界点,基于统计模型的分界点可减少诊断的主观性(张洁婷,焦璨,张敏强,2009)。

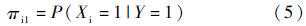

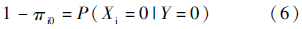

1.4 研究假设以往基于潜在类别模型和潜在剖面模型的心理行为问题识别和诊断的研究,都着重于对个体类别间潜在特征的识别,或对某一心理行为症状的诊断,而在同一被试群体中将基于潜在剖面模型的识别方法与传统划界分数方法进行比较的研究则尚未见报告。传统划界分数方法在心理测评或心理诊断中更为常见,其原理及方法更容易被接受,也更具操作性,但参照常模的划界分数方法的劣势也显而易见:常模建立程序比较复杂,成本高,随着社会的变迁常模也容易失去时效性。潜在剖面分析方法根据个体在外显测查题目上的作答模式来判断个体的潜在特征分类,用客观的统计指标去衡量分类的准确性和有效性,以保证组间异质和内组同质的最大化,在心理行为问题的识别上具有很大的优势。两组识别方法在心理行为问题识别上孰优孰劣?在临床心理诊断上,诊断的准确性主要是以敏感度(sensitivity)和特异度(specificity)来评价。其中,敏感度是指当患者确实患病时,医生对该患者诊断为阳性(患病)的概率,如公式(5)所示,πi1 表示第i个被试患病(患病表示为1)的概率,P(Xi=1|Y=1)表示当被试真实情况为患病(Y=1)时被试在诊断中被判断为患病(Xi=1)的概率;特异度是指当患者事实上没患病时,医生对该患者诊断为阴性(无患病)的概率,如公式(6)所示,1- πi0 表示第i个被试无患病(无患病表示为0)的概率。(李丹玲,2013;刘沛、孙金芳,2008)。

本研究首先使用基于二级计分的因素分析方法对UPI的因子结构进行了探索性和验证性因素分析;其次,基于UPI因素分析的结果对大学生群体的心理健康状况进行潜在剖面分析;最后,以心理健康阳性症状检出率、学生心理状况专家评定等结果为黄金标准(Golden St and ard),将LPA分组结果与传统划界分数分组结果在敏感度和特异度上进行比较,以检验潜在剖面分析在大学生心理行为问题诊断的识别上是否更优。

2 研究方法 2.1 被试本研究的数据来自广州市某综合性大学2012年、2013年一年级学生的新生心理健康普查数据(N = 12718,平均年龄19.1±0.95,64%为女生)。心理普查是由该大学的心理咨询中心在学生入学时第一个月进行,由各学院组织在计算机中心通过联网电脑统一施测。

2.2 研究工具 2.2.1 大学生人格问卷(UPI)采用大学生人格问卷UPI(王建中,1995)评估被试在过去一年中是否感觉到或经历了心理行为症状(如:“食欲不振”,“感到自卑”)。作“是”或“否”的回答,二级记分。UPI由以下三部分构成: 第一部分是学生的基本情况。第二部分由 60 个项目构成。其中 4 个项目是测伪题。其余56个是反映学生的苦恼,焦虑,矛盾等症状项目,其中第25题“想轻生”为评估自杀意念的关键题。第三部分是附加题,了解学生对自身身心健康状态的总评价以及是否需要或接受过心理咨询。UPI的筛选标准如下:满足下列条件之一者归为第一类需重点关注学生:(1)UPI总分在25分(包括25分)以上者;(2)第25题做肯定选择者;(3)辅助题中同时至少有两题做肯定选择者;(4)明确提出咨询要求者;第一类学生可能存在严重心理问题,需要进一步诊断并持续重点关注。满足下列条件之一者应归为第二类可能有一般心理问题学生:(1)UPI总分在20~25分(包括20分,不包括25分)之间者;(2)第8,16,26题中有一题做肯定选择者;(3)辅助题中只有一题作肯定选择者。不属于第一类和第二类者归为第三类心理健康的学生。基于本次研究数据,UPI量表的内部一致性信度系数为0.914。

2.2.2 90项心理健康症状量表(SCL-90)采用李克特量表 0(不是全部)~5(非常)级计分。量表分为十个维度:躯体化(12项),强迫(10项),抑郁(13项),焦虑(10项),敌对(6项),偏执(6项),精神病(10项),人际关系敏感(9项),以及恐怖(7项),其他因素因为它的不明确性在本研究不做讨论。基于本次研究数据,SCL90九个分量表的内部一致性信度系数分别为0.83,0.82,0.87,0.83,0.74,0.71,0.78,0.82,0.69。

2.3 心理状况评定选取2013年某学院644名学生分别由心理咨询师、年级辅导员、兼职班主任对学生的心理健康状况进行评定。其中,心理咨询师为学校心理咨询中心专职心理咨询教师、心理学博士、国家二级心理咨询师,用电话约请学生、半结构化面谈20~30分钟;年级辅导员为分管该年级学生事务的辅导员,根据日常与学生的接触情况进行评定;兼职班主任为经过选拔和培训的高年级本科生或研究生,他们负责各项学生工作的具体执行,与学生有更多接触。评定根据国家二级心理咨询师培训教材中对心理行为问题的划分标准,将学生心理状况评定为严重心理问题、一般心理问题、心理健康。基于本研究数据,三类评定者的Kappa系数分别为:心理咨询师-年级辅导员0.79、心理咨询师-兼职班主任0.78、年级辅导员-兼职班主任0.92。

2.4 统计方法 2.4.1 探素性及验证性因素分析为了确定UPI潜在的结构,我们随机地将2012年6129名学生数据分成两组,一组为探索性样本,另一组验证性样本。我们对探索性样本进行基于二分变量的探索性因素分析,并在验证性样本中对探素性因素分析的结果进行验证。传统的因素分析法假设外显变量与潜在变量都是连续型变量,且二者之间存在着线性的关系。而当外显变量为二分变量时,这两项前提假设都有所违背。Muthén(1989)提出了适用于二分变量的因素分析法,该方法首先通过潜在特质模型将每项二分变量对应转化为连续型变量y*,再使用连续型变量y*作为外显变量建立因素分析模型。在探索性因素分析中,结合特征值陡坡图和理论解释确定因素模型后,删除低因子负荷(<0.4)或交叉负荷(即项目在两个或更多的因素中因子负荷差不多)。最后用验证性因素分析验证该因子模型。

2.4.2 潜在剖面分析基于因素分析生成的UPI因素模型,我们分别对2012年6129名、2013年6589名学生数据采用潜在剖面分析方法对大学生心理健康的类型进行划分。潜在剖面分析能够做出所有个体属于某一心理健康风险类型群体的可能性估计,借助拟合信息等统计学指标确定最合理的分类,从而保证分类结果的准确性。在潜在剖面分析中常用的拟合信息有艾凯克信息准则(AIC)和贝叶斯信息准则(BIC)、罗梦戴尔鲁本校似然比(LMRT)、信息熵(Entropy)等。 一般说来一个模型如果有更高的 Entropy、更低的 AIC和BIC、LMRT 达到显著性,则说明这个模型的拟合程度高(张洁婷等,2009)。

为了检验潜在剖面分析模型分类的合理性,我们将分类结果与UPI传统划界分数分类结果进行比较,探索提高识别存在高危心理问题风险学生的诊断准确性的方法。

数据使用Mplus7.0和SPSS18.0软件进行分析。

3 结果 3.1 因素分析结果初始因素分析是从UPI的55个二级计分的题目上进行的,4道测伪题及在分类中有特别权重的第25题没有参与探素性因素分析。根据常规的拟合指标发现五因素模型最优:特征值总额的52%,RMSEA= 0.02,SRMR=0.04,CFI=0.98,TLI=0.97,χ2/df =1.88。进行进一步探索性因素分析,并在每个因子项目执行更加严格的标准,经过六次探素性因素分析,逐步删除多重负荷或低负荷的题目,最后剩余27个题目。在模型竞争中五因素模型再次被评估为最佳的模型拟合(特征值=64%,RMSEA= 0.02,SRMR=0.04,CFI=0.99,TLI=0.99,χ 2/df=1.87)。经过进一步的探索性因素分析,方差解释率从原来的52%上升到64%,每个项目的因素负荷均大于0.5,并没有交叉负载的情况,因子间相关性在0.23和0.53之间,UPI的测量学指标均有所提高。

因素A均涉及食欲、头痛、恶心等身体状况,因此命名为躯体症状。因素B涉及认知能力下降和负面的自我形象,命名为认知症状。因素C主要包括失去与外界联系的兴趣与妄想,涉及各类神经症的症状表现,命名为精神症状,鉴于第25题在评估自杀风险方面的重要性,将第25题也归类到该因素。 因素D涉及负性情绪的各种表现,命名为情绪症状。因素E涉及在与他人交往时存在的不自在感,多疑敏感,命名为人际敏感症状。

验证性因素分析结果发现27题项的五因素模型具有良好的模型拟合指数:χ2 =1073.07,DF=314,RMSEA= 0.03,CFI=.97,TLI=.97。躯体症状、精神症状和人际敏感症状等维度的内部一致性信度为中等(α=0.61,0.59和0.61),情绪症状和认知症状维度有较高的内部一致性信度(α=0.70和0.81)。

3.2 潜在剖面分析结果以被试在UPI因素分析得出的五个维度上的得分作为外显变量(已将第25题“想轻生”归入精神症状维度)建立潜在剖面模型,对大学生的心理行为问题特征进行潜在剖面分析的模型拟合性估计。

不同类别数目的潜在剖面模型拟合指数如表 1所示,模型选择指标在类别数目为3时开始逐渐变缓,即模型拟合随着类别数目增加所得到的优化程度减小。在对3~6类别模型进行横向对比后,我们选择3类别模型为最佳模型,理由如下:1、模型的各项拟合指数符合标准;2、模型的稳定性:如表 2所示,3类别模型在各类别下的人数分布、UPI各分量表得分等指标上在2012年、2013年都比较接近,即在分类人群特征的稳定性上,对比4~6类别模型而言,3类别模型更优;3、模型的简洁性:4类别及5类别模型虽然也分别划分出10%左右存在明显心理问题症状的学生,但其他分类间的区分并不太明显,类别过于细分不能做出更合理的解释;4、符合经验性:3类别模型更加符合十年来心理咨询中心对大学生心理咨询问题总结的经验特点。

| 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | 6类 | ||

| T1 (n=6129) | BIC | 97376.26 | 52384.56 | 27587.48 | 17185.18 | 12463.93 | 11340.68 |

| AIC | 97309.09 | 52243.49 | 27372.51 | 16896.32 | 12101.18 | 10904.03 | |

| Entropy | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |

| LMRT | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |

| T2 (n=6752) | BIC | 110492.80 | 101462.4 0 | 97606.46 | 96423.07 | 88142.79 | 87581.14 |

| AIC | 110424.60 | 101353.30 | 97456.47 | 96232.17 | 87910.99 | 87308.43 | |

| Entropy | 1.00 | 0.88 | o.88 | 0.83 | 0.93 | 0.87 | |

| LMRT | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

表 2显示了三类别模型在不同年份下类别划分良好的稳定性。在不同类别的人数分布上,第三类人群比例维持在9.35%~9.86%之间,在UPI量表总分及各分量表得分上均显现出较高的一致性,第三类人群的UPI总分比第一类人群在两年间均高出至少1.5个标准差,在精神症状维度上的得分均比其他人群高出2.6个标准差,表现出突出的精神症状如自杀意念、不愿交往、对任何事物失去兴趣、过于猜疑等。

| T1(2012年,n=6129) | T2(2013年,n=6752) | |||||||||||||||

| UPI量表的Z分数 | UPI量表的Z分数 | |||||||||||||||

| n | % | 躯体 | 认知 | 精神 | 情绪 | 人际 | 总分 | n | % | 躯体 | 认知 | 精神 | 情绪 | 人际 | 总分 | |

| 1 | 4476 | 73.03 | -.24 | -.37 | -.34 | -.49 | -.23 | -.45 | 4793 | 70.99 | -.28 | -.45 | -.37 | -.47 | -.27 | -.52 |

| 2 | 1061 | 17.31 | .56 | .86 | -.00 | 1.36 | .61 | 1.06 | 1293 | 19.15 | .57 | 1.05 | .07 | 1.14 | .69 | 1.07 |

| 3 | 573 | 9.35 | .86 | 1.30 | 2.62 | 1.27 | .67 | 1.57 | 666 | 9.86 | .88 | 1.24 | 2.59 | 1.23 | .66 | 1.69 |

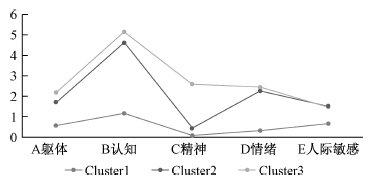

如图 1所示,在三种类型中,第一类人群在五个症状维度的得分都很低,可命名为健康组,占总体的70.99%;第二类人群具有较高的认知症状和情绪症状,躯体症状和人际敏感症状维度也略高于普通人群,反映了该群体学生存在认知和情绪方面的心理困惑,命名为困扰组,该类占19.15%;第三类人群存在突出的认知症状和精神症状,躯体症状、情绪症状和人际敏感症状维度上得分也较高,说明这一群体学生存在严重心理问题的风险很高,需要重点关注及进一步排查其患有严重心理疾病的风险,及时干预,可命名为风险组,它的比例为9.86%。

|

|

图 1 大学生心理行为问题的潜在类别(T2,2013年) 注:横坐标表示UPI量表题目的维度,纵坐标表示本样在该维度的原始平均分数< |

在以心理健康症状(SCL90)阳性症状检出率为金标准的比较中,使用潜在剖面模型分组方法,风险组的阳性症状检出率为61.21%,这些学生中有25.49%以上存在4个或以上的阳性症状,困扰组的阳性症状检出率为38.28%,他们主要以抑郁、焦虑、强迫等情绪、认知症状呈阳性,健康组的阳性检出率为8.36%。这意味着,划为风险组产生心理健康阳性症状的风险是困扰组的2倍、是心理健康组的8倍。而以传统划界分数分组方法,一类重点关注组的阳性症状检出率为52.28%,二类关注组的检出率为21.09%。比较两种分组方法,潜在剖面模型分组方法在识别心理健康症状特别是同时具有多个阳性症状的被试上有显著的提高,具有更好的识别力。

| SCL90不同阳性症状数量的检出率 | 合计 | |||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4及以上 | ||||

| 风险组 | 计数 | 254 | 101 | 64 | 69 | 167 | 655 | |

| 潜在 | 潜在类别中的 % | 38.79 | 15.42 | 9.77 | 10.53 | 25.49 | ||

| 剖面 | 困扰组 | 计数 | 777 | 177 | 99 | 83 | 123 | 1259 |

| 模型 | 潜在类别 中的 % | 61.72 | 14.06 | 7.86 | 6.59 | 9.77 | ||

| 分组 | 健康组 | 计数 | 4284 | 244 | 66 | 30 | 51 | 4675 |

| 潜在类别 中的 % | 91.64 | 5.22 | 1.41 | 0.64 | 1.09 | |||

| 一类重点组 | 计数 | 566 | 151 | 105 | 116 | 248 | 1186 | |

| 传统 | 传统分类中的 % | 47.72 | 12.73 | 8.85 | 9.78 | 20.91 | ||

| 划界 | 二类关注组 | 计数 | 1433 | 192 | 83 | 49 | 59 | 1816 |

| 分数 | 传统分类中的 % | 78.91 | 10.57 | 4.57 | 2.70 | 3.25 | ||

| 分组 | 三类健康组 | 计数 | 3316 | 179 | 41 | 17 | 34 | 3587 |

| 传统分类中的 % | 92.44 | 4.99 | 1.14 | 0.47 | 0.95 | |||

| 合计 | 计数 | 5315 | 522 | 229 | 182 | 341 | 6589 | |

| 备注:表中0~4分别代表了被试在SCL90量表上有0~4个维度上呈现出阳性症状。 | ||||||||

| 识别方法 | 识别指标 | 样本量 | 一类分组人数 | 高风险学生 识别人数 | 敏感度 | 特异度 |

| 潜在剖面 模型分组 | SCL-90阳性症状 检出率 | 6589 | 655 | 401 | 61.21% | 91.64% |

| 心理咨询师评定 | 644 | 39 | 33 | 84.61% | 92.63% | |

| 年级辅导员评定 | 644 | 39 | 29 | 74.36% | 97.21% | |

| 班主任评定 | 644 | 39 | 25 | 64.10% | 96.81% | |

| 传统划界 分数分组 | SCL-90阳性症状 检出率 | 6589 | 1186 | 620 | 52.28% | 92.44% |

| 心理咨询师评定 | 644 | 77 | 38 | 49.35% | 95.01% | |

| 年级辅导员评定 | 644 | 77 | 32 | 41.56% | 93.27% | |

| 班主任评定 | 644 | 77 | 31 | 40.26% | 93.27% | |

| 备注:敏感度等于被试实际有问题又被分类标准正确地识别出来的百分比。特异度等于被试实际无心理问题按该分类标准被正确地识别为无问题的百分比。 | ||||||

潜在剖面模型分组方法在以阳性症状检出率、心理咨询师评定、年级辅导员评定、班主任评定等指标作为金标准的敏感度均在61%~84%之间,均分别高出传统划界分数分组方法至少10%。两组方法在特异度上差异不大,均在90%以上。

4 讨论 4.1 大学生人格问卷UPI存在一个五因素的稳定结构探索性因素分析的结果显示了大学生人格问卷UPI存在五个因素的稳定结构,优化模型后的验证性因素分析的结果也有力地支持了这一五因素模型的结构,结果再次验证了UPI问卷是多维度的构想,但该结果与前人研究有所不同。Yoshitake(1995)提出UPI问卷测量的三种倾向:精神分裂症倾向、抑郁症倾向、神经症倾向。张明亮(2007)则将UPI分成六个维度:偏执强迫、抑郁、情绪波动,人际交往,身体状况和过于敏感,但作者并未在研究中报告因子划分的统计学指标;李献斌等人(2004)则将UPI划分为躯体表现、神经衰弱、强迫倾向、人际交往、情绪与性格等4类指标。郑林科等(2005)将UPI划分多达12个因素。以往研究使用的传统因素分析方法,其前提条件是测量变量为连续型变量并服从正态分布。如果忽略这一前提而将其用于分析以0-1计分的二分变量上,得到的参数估计可能是有偏的,模型的拟合也不可信。本研究使用Muthén(1989)提出的适用于二分变量的因素分析法进行维度划分,这样可以克服传统因素分析由于二分变量无法满足正态分布前提假设而导致因子个数的偏差,因此得到的因子结构结果更加可靠(Muthén, 1978,1989; Parry & McArdle,1991)。UPI问卷优化后的五因素模型能较好地反映学生在躯体症状、认知症状、精神症状、情绪症状和人际敏感症状上的心理状况。经过优化后的五因素模型的各特征根总值有显著上升,其他拟合指数也显示更优,说明优化后的五因素模型更能解释来自总体的方差变异。

4.2 潜在剖面分析在心理行为问题识别上的优势 4.2.1 有助于识别出心理行为问题的异质亚群体潜在剖面分析的结果表明,大学生的心理行为问题可以划分为三个亚群体:风险组、困扰组、健康组。72.9%的大学生处于健康组,9.4%的学生处于风险组,这与我们多年的临床观察较接近。风险组的学生有61.21%的风险会出现抑郁、焦虑、恐惧等心理健康症状,远高于健康组8.36%以及困扰组39%的风险。风险组有严重心理问题的概率更高,他们中有25.49%的可能会同时出现4个及以上的心理健康症状,他们在精神症状维度上表现突出(Z≥2.6SD),这些学生是高校心理咨询与治疗干预的重点对象,也是心理危机事件发生的高风险因素,及早并有效地识别此类学生,有助于更有针对性地开展心理干预工作。有17.7%的大学生处于心理困扰组,他们有39%的风险出现一个或以上的心理健康症状,其中主要以认知和情绪方面的心理困扰为主,他们更多呈现的是“灰色”的心理状态,需要及时的心理疏导或心理素质成长训练,以防止心理问题的进一步恶化。

使用潜在剖面模型分析出不同心理健康风险的亚群体,可以有助于高校管理者更有针对性地开展心理健康教育工作,例如针对风险组学生心理问题的严重性与高风险性,需要及时地识别、追踪、干预,困扰组则应提供有关情绪和认知方面的团体心理训练或个别心理辅导,对于健康组则更多地关注他们发展性的心理需求。

4.2.2 有助于提高心理行为问题识别的敏感度国内对大学生心理健康问题已有大量的研究,但是由于测量工具、心理健康行为指标和统计分析方法的局限,一直无法较好地解决心理健康普查中出现的假阳性率过高的问题(黄艳苹,2012;师晓宁等,2003;姚本先等,2007)。本研究结果显示:潜在剖面分析方法在心理行为问题诊断识别的敏感度上相比传统划界分数方法可提高8.93%~35.26%,在特异度上则差别不大。这表明采用潜在剖面模型对心理问题进行分类识别的方法相对传统划界分数方法更加准确,能有效解决UPI量表假阳性率过高的问题。心理问题常常是内隐、潜在和发展的,在临床心理诊断中通常没有客观或直接可测的效标,缺乏所谓的黄金标准(张洁婷,2010)。为尽可能接近现实情况,选用更合适的指标作为评价诊断敏感度与特异度则尤其重要。本研究使用心理量表SCL90的阳性症状检出率及心理咨询师、辅导员、朋辈班主任三者对学生心理状况的评定作为评价诊断敏感度与特异度的指标,尽可能地避免了共同方法偏差以及评分者主观性等测量误差的影响。LPA在心理问题识别的敏感度介于61%~84%,特异度介于91.64%~97.21%,这一结果接近临床心理诊断同类研究的水平。郭田生等人(2014)开发的心理疾病专家诊断系统以定式临床检查病人版(SCID-P)、国际疾病分类手册第10版(ICD-10)及中国精神障碍分类与诊断标准第三版(CCMD-3)等为“黄金标准”,评估抑郁症、精神分裂症等13类精神障碍的敏感度介于88.0~93.8%、特异度介于95.3%~97.0%。Tao等人(2010)采用不同资历的精神科医生评定结果作为“黄金标准”评估网络成瘾诊断标准的敏感度介于72.41%~99.73%、特异度介于60.64%~99.73%。LPA在心理问题识别的敏感度相比临床心理诊断同类研究略低,原因可能在于UPI量表本身的局限,它作为一种心理问题筛选的简易工具,设计之初就持“宁可误判,不可漏报”的思路。

由此可见,传统划界方法具有误判率高而漏报率较低的特点,LPA 在类别数目的判断以及分类特征等方面有更为科学、客观的判断标准,其分类准确性明显优于传统方法。在现实工作中,使用潜在剖面分析方法来识别存在严重心理问题的高风险学生,可以帮助高校心理健康工作者在有限人力物力和时间等资源条件下,更加快速有效地识别出高风险学生并进行跟踪干预。

5 结语 5.1 结论(1)UPI存在一个稳定的五因素结构:躯体症状、认知症状、精神症状、情绪症状、人际敏感症状;经过优化后的五因素模型的方差解释率从原来的52%上升到64%,各项拟合指数也得到优化。[JP]

(2)本研究大学生样本的心理健康问题与行为可划分为三个亚群体:风险组、困扰组、健康组,分别占比9.86%、19.15%、70.99%。风险组表现为突出的精神症状,有61.21%的风险出现心理健康阳性症状,远高于心理困扰组的38.28%和心理健康组的8.36%。此外,困扰组表现为出现认知与情绪症状的高风险。潜在剖面分析方法可有效识别出不同心理健康风险的亚群体,有助于高校更有针对性地开展心理健康教育工作。

(3)潜在剖面分析方法比传统划界方法在心理问题诊断识别的敏感度上能显著提高8.93%~35.26%。

5.2 贡献(1)首次将潜在剖面分析方法与传统量表分数划界方法采用了心理测量与专家评定结合作为“黄金标准”的方法比较了临床诊断识别的敏感度与特异度,验证了潜在剖面分析方法在临床心理诊断上的优势。

(2)将潜在剖面分析方法应用到大学生心理健康问题的识别诊断上,拓展了潜在剖面模型在心理学研究中的应用领域,对大学生心理健康教育工作具有很强的指导意义。

(3)对国内常用的心理普查工具UPI进行了修订与信度效度验证:验证了UPI存在多维度的设想,并提出UPI存在五因素结构。

5.3 局限(1)学界对心理健康问题的界定模糊,导致对学生心理健康问题的判断标准不一、主观性强,在临床心理诊断中通常没有客观或直接可测的效标,缺乏所谓的“黄金标准”,本研究所选取的指标未必能完全反映真实情况。

(2)本研究所得的数据均来自于被试的自我报告,可能会受到社会期望作答的影响,存在共同方法偏差和测量误差。

(3)心理问题是动态发展变化的,横断研究并不能很好地反映个体在不同时间及环境下心理问题变化发展的状况。

然而,根据潜在剖面模型适配检验和比较结果,选择最优的心理问题测量诊断识别方案,以权衡精确性和研究成本,有效提高临床心理诊断识别的敏感度与特异度,潜在剖面分析是值得尝试的方法。选取更合适的诊断测量工具、选用更接近反映学生心理健康状况真实情况的指标(如专家评定、追踪学生心理求助情况等)、采用潜在类别增长模型进行纵向追踪研究(例如采用潜在增长模型分析大学生心理行为问题的发展轨迹或采用潜在转变分析方法,研究大学生在不同时间点心理行为问题潜在类别的转变情况),这将是未来我们将潜在剖面模型进一步应用于心理问题诊断的努力方向。

| Antonius J., Van R.J., & Tim M.S.(2010). Online video game addiction: identification of addicted adolescent gamers. Addiction, 106(1), 205-212. |

| Bertrand, P., Bénichou, J., Grenier, P., & Chastang, C. (2005). Hui and Walter's latent-class reference-free approach may be more useful in assessing agreement than diagnostic performance. Journal of Clinical Epidemiology, 58(1), 21-26. |

| Benjamin, D.K.,DeLong,E., & Steinbach,W.J.(2004) Latent Class Analysis: An Illustrative Application for Education in the Assessment of Resident Otoscopic Skills. Ambulatory Pediatrics, 4(1),13-17. |

| Fossati, A., Krueger, R. F, Markon, K. E., Borroni, S.,& Maffei, C.(2013). Reliability and Validity of the Personality Inventory for DSM-5 (PID-5): Predicting DSM-IV Personality Disorders and Psychopathy in Community-Dwelling Italian Adults. Assessment, 20(6),689-708. |

| Kay, N., Li, K., Nokkaew, N., & Park,B. (2009). Hopelessness and suicidal behavior among Chinese, Thai and Korean college students and predictive effects of the World Health Organization 's WHOQOL-BREF. International Electronic Journal of Health Education, 12(1), 16-32. |

| Maarten, V. S. M., Naaktgeboren, A., Reitsma, J. B., Moons, K. G. M., & Groot, J. A. H. (2013). Latent Class Models in Diagnostic Studies When There is No Reference Standard-A Systematic Review. American Journal of Epidemiology, 179(4), 423-431. |

| Muthén, B. (1978) Contributions to factor analysis of dichotomous variables. Psychometrika, 43, 551-560 |

| Muthén, B. (1989) Dichotomous factor analysis of symptom data. Sociological Methods & Research, 18, 19-65 |

| Muthén, B.(1998). Dichotomous factor analysis of symptom data. Sociological Methods & Research, 18(1), 19-65. |

| Muthén, L.K., Muthén, BO. (2012). Mplus: Statistical analysis with latent variables, User's guide, , 1(1), 159-257. |

| McDonald, R. P. (2002). Principles and practice in reporting structural equation analysis. Psychological Methods, 7(2), 64-82. |

| Parry, C. D. H., & McArdle, J. J. (1991) An applied comparison of methods for least- squares factor analysis of dichotomous variables. Applied Psychological Measurement, 15, 35-46. DOI: 10.1177/014662169101500105 |

| Ran T., Xiuqin H., Jinan W., Huimin Z., Ying, Z., & Mengchen L.(2010). Proposed diagnostic Criteria for internet addiction. Addiction, 105, 556-564. |

| Szatmari, P., Volkmar, F., & Walter,S.(1995). Evaluation of diagnostic criteria forautism using latent class models. Journal of the American Academyof Child and Adolescent Psychiatry, 34(2), 216-222. |

| Yoshitake, M.(1995). UPIからみた新入生の心の健康状態 : 他大学との比較をとおして [A study on mental health of freshmen in Toyo Women's College by UPI] . 東洋女子短期大学紀要,27,33-42. |

| Yoshitake, M.(1996). UPIの有用性について [A study on validity of UPI] . 東洋女子短期大学紀要,28,87-103. |

| 曹尚, 罗鹏飞. (2012). 多样本潜在类别模型在居民健康素养中的应用.中国卫生统计,29(1), 427-420. |

| 郭田生, 骆晓林, 李新纯, 姚美艳, 张喜艳, 周晓旋等. (2014). 心理疾病专家诊断系统的临床信度和效度评价. 中国临床心理学杂志,22(3), 96-101. |

| 黄艳苹, 李玲. (2012). 高校心理普查危机因子检测系统的构建.教育理论与实践,32(1),37-39. |

| 李雪燕, 辛涛. (2007). 特质焦虑的潜类别分析. 北京师范大学学报(自然科学版),42(6),610-614. |

| 李丹玲. (2013). 基于灵敏度和特异度任意赋权的评价诊断试验的统计推断方法. 南方医科大学博士学位论文. |

| 李献斌,李啊特.(2004). 农业院校本科新生心理健康研究.健康心理学杂志, 12,68-171. |

| 李晶,王学春,李波, 刘根义, 宋煜炜.(2003).UPI与SCL90在新生中应用效果分析, 中国校医, 17(1),41-43. |

| 刘沛, 孙金芳. (2008). 无金标准条件下患病率与阳性检出率、灵敏度、特异度的关系.中国卫生统计, 25(3),233-236. |

| 裴磊磊. (2009). 抑郁患者单核苷酸从态性(SNPs)分布特征的潜在类别分析. 山西医科大学硕士学位论文. |

| 邱皓政. (2008).潜在类别模型的原理与技术. 北京:教育科学出版社. |

| 吴鹏, 刘华山, 谢亚静, 王卉. (2014). 攻击性初中生的类别:一个潜在类别模型的应用.心理与行为研究,12(1),58-62. |

| 王建中.(1995).UPI与SCL90的比较研究, 中国心理卫生杂志,9(3),117. |

| 王建中.(1999).大学生心理问题评定及其筛查研究, 迈向21世纪的高校心理健康教育-第六届全国大学生心理咨询学术会议优秀论文集, 南京:中国心理卫生协会, 570-580. |

| 谢员, 江光荣. (2013). 青少年健康相关危险行为的类型及与心理健康的关系:基于潜在剖面分析的结果.中国临床心理学杂志, 4(1), 650-653. |

| 杨金辉, 汪耀, 程红梅, 罗艳, 张道立, 程敏. (2008). SCL90和EPQ及UPI 3个量表关系研究.中国校医,3(1),249-255. |

| 余莉. 蔡玲. (2007). 大学生人格问卷国内外应用研究的综述.职业圈,1(1), 158-159. |

| 郑林科, 王建利. (2005). 万名大学生心理普查检测与心理障碍因子分析--以年西安石油大学全校学生心理普查结果为例.西安石油大学学报(社会科学版),16(1), 91-96. |

| 赵丽, 张瑛. (2013). 潜在类别模型在健康行为研究中的应用. 中华疾病控制杂志,7(1),625-629. |

| 张明亮,朱晓文.(2007).1087例大学新生UP1人格健康评价效应.现代生物医学进展,7(7),1093-1095. |

| 张洁婷, 焦璨, 张敏强. (2009). 潜在类别分析技术在心理学研究中的应用.心理科学进展,18(12), 1991-1998. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31