国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 李庆功, 吴素芳, 傅根跃. 2015.

- LI Qinggong, WU Sufang, FU Genyue. 2015.

- 儿童同伴信任和同伴接纳的关系:社会行为的中介效应及其性别差异

- The Mediating Role of Social Behavior between Children's Trust in Peers and Peer Acceptance and Its Gender Difference

- 心理发展与教育, 31(3): 303-310

- Acta Meteorologica Sinica, 31(3): 303-310.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.03.07

从Erikson开始,儿童信任的发展及其对人际关系的积极影响一直以来为发展心理学研究者所关注。在Erikson看来,信任是一种对于自我和世界的基本信任感。这种基本信任感是感觉性的、前逻辑的,是在潜意识状态中起作用的,其影响具有普遍性(Erikson,1950)。而对于照料者能够提供敏感、一致照料的信任感是婴幼儿与照料者形成安全依恋关系的基础( Ainsworth,Blehar,Waters,& Wall,1978)。与Erikson的心理动力学观点不同,Rotter等人提出了信任的社会学习理论。该理论将信任定义为对于他人的言词、承诺以及口头或书面的陈述是否可靠的一种概括化的期待,即对于他人可信度的概括化期望(generalized expectancy)。这种期望从生命早期开始发展,经过不断的社会学习,到成人期成为一种相对稳定的人格特质,并在人际关系的建立与维护中起到至关重要的作用(Rotter,1971)。

在儿童时期,同伴关系成为一种非常重要的人际关系。儿童需要相信他们的同伴是可靠、诚实、善意和合作的,这样他们才能发展健康的自尊,建立良好的同伴关系(Bernath & Feshbach,1995)。研究者基于Rotter的信任定义设计了多种方法测量儿童对他人可信度的概括化期望,探讨儿童信任,尤其同伴信任(trust in peers)对其同伴关系的影响(Buzzelli,1988; Rotenberg & Boulton,2013; Rotenberg,Boulton,& Fox,2005; Wentzel,1991; 徐芬,汤玉龙,蒋文明,马凤玲,2013)。如Rotenberg等(2005)采用同伴互评的方法测量儿童对同伴的信任,发现小学5~6年级儿童的同伴信任能够预测其同伴评定的接纳水平和自我感知的接纳水平。徐芬等(2013)采用儿童一般信任信念量表(children’s generalized trust beliefs,CGTB)测量儿童的信任,结果发现8~12岁儿童的信任水平越高,就越容易被同伴所接纳,其自我报告的友谊质量也越好。

除了同伴关系,信任还会影响儿童与同伴交往中的社会行为。社会行为所涉及的范围非常广泛,相关研究主要集中在亲社会行为、攻击行为与退缩行为等三种典型行为上。研究发现信任可以预测儿童亲社会行为,人际信任水平高的儿童会有更多的合作行为和分享行为(Wentzel,1991),更多的助人行为(李丹,2000),也更愿意和同伴一起游戏(Rotenberg et.al.,2014)。相反,人际信任低的儿童由于认为他人是不可信的,因而会以不信任的行为方式(如攻击、退缩和说谎)去对待他们(Rotter,1980)。

儿童的社会行为总是发生在同伴交往背景中,与其同伴关系具有紧密的联系。研究者普遍认为儿童积极的社会行为是他们受同伴欢迎的主要原因,而消极的社会行为则会使他们被同伴所拒绝。如研究表明儿童亲社会行为与同伴接纳成正相关(Layous,Nelson,Oberle,Schonert-Reichl,& Lyubomirsky,2012; Mouratidis & Sideridis,2009; 王昱文,王振宏,刘建君,2011),而攻击和退缩行为与同伴接纳成负相关(Oberle,Schonert-Reichl,& Thomson,2010; Rubin,Coplan,& Bowker,2009; 赵冬梅,周宗奎,2010)。

由此可见儿童信任、社会行为、同伴关系三者之间存在紧密的关系。Rotter在其信任的社会学习理论中提出经过不断的社会学习,对他人的信任将成为一种稳定的人格特征,并在个体人际关系的建立与维护中扮演至关重要的角色、有助于其建立积极的人际关系,同时也将影响个体在社会交往中的行为,使其表现出更多的信任行为,如诚实守信、与人合作等(Rotter, 1971,1980)。而如上文所述,儿童的社会行为是其同伴关系的重要影响因素。因此在儿童的同伴信任与同伴关系间,社会行为可能起到了中介作用。同伴信任水平高的儿童会在同伴交往中表现出更多的亲社会行为、更少的攻击与退缩行为,从而导致其具有更为积极的同伴关系。但是就笔者所知的范围里还未见有研究对上述假设进行考察。所以本研究的第一个目的就是考察三种典型的社会行为(亲社会、退缩和攻击行为)在儿童同伴信任和同伴关系间是否存在中介效应。

另外,本研究还将关注社会行为的中介效应在性别上的差异。Rose等人提出了“同伴-社会化模型”,认为在青春期之前,儿童在同伴交往中存在着性别疏离(sex segregation)现象。因此男生和女生可能在其同伴群体内各自形成了不同的社会文化,而不同的社会文化又提供了他们不同的社会经验,包括不同的社会行为模式和互动类型(Rose & Rudolph,2006)。比如研究表明男孩和女孩有着不同的性别角色期待。男孩被要求独立、自主,具有探索精神,不希望其有退缩表现;女孩则被教导要善良、体贴,希望其表现更多的亲社会行为(Bosak,Sczesny,& Eagly,2008; Eagly,2009; Witt & Wood,2010)。性别角色期待不但使得儿童会形成与其性别角色认同一致的社会行为模式,而且会使得社会行为与其他变量之间的关系上存在性别差异。例如有研究表明女生的亲社会行为与同伴关系的联系比男生更为密切,而男生的退缩和攻击行为与同伴关系的联系比女生更为密切(Heyman & Legare,2004; 孙晓军,张永欣,周宗奎,2013; 邹泓,1998)。根据以上分析,社会行为在儿童社会交往中所起的作用存在性别上的差异。因此,社会行为在儿童同伴信任与同伴关系间的中介效应也可能存在性别差异。本研究的第二个目的就是考察上述性别差异是否存在。

综上所述,本研究拟以小学儿童为研究对象,考察社会行为在儿童同伴信任与同伴关系间的中介效应,以及社会行为的中介效应的性别差异。首先,本文基于Rotter的观点,将同伴信任界定为对同伴的可信度的概括化期待,并采用Rotenberg等所设计的同伴互评方法进行测量。其次,本研究以同伴接纳作为同伴关系的指标。同伴接纳指的是同伴对某一儿童的态度,喜欢或不喜欢、接纳或排斥,它是儿童同伴关系的一个常用指标(陈欣银,李正云,李伯黍,1994)。最后,之所以选择小学儿童为研究对象是因为近期有关儿童信任与同伴关系的研究多集中在小学儿童,这样有助于结合前人研究对本研究结果进行分析与讨论。本研究的结论将有助于更清晰地描绘小学儿童同伴信任影响同伴关系的机制,更好地了解同伴信任是以怎样的方式影响儿童的同伴关系。

2 方法 2.1 被试

在金华市和杭州市两所市区普通小学中选取3~6年级共8个班,每年级各两个班。共发放390份问卷,最后得到有效问卷366份,问卷有效率为93.8%。其中男生198名(M = 10.6岁,SD = 1.2,年龄范围:8岁5个月~13岁4月),女生168名(M = 10.4岁,SD = 1.2,年龄范围:8岁3个月~12岁7月)。 2.2 测量方法与工具 2.2.1 同伴信任的测量

同伴信任的测量选用Rotenberg等(2005)设计的方法。该方法以Rotter的信任社会学习理论为基础,把信任界定为个体对他人可信度的概括化期望,将同伴信任操作定义为儿童对同班同学在遵守承诺和保守秘密上如何表现的概括化期望。之所以选择遵守承诺和保守秘密这两个指标,是因为有研究表明可依赖性(dependability beliefs)和分享心事(sharing confidences)是儿童对于他人信任的两个重要维度(Hestenes,1996)。而遵守承诺对应于可依赖性,保守秘密则对应于分享心事。

首先采用同伴互评的方法,让被试逐一对同班的所有同学在保守秘密和遵守承诺这两种行为上的表现进行1~5点评价,分别对应于从不、偶尔、有时、经常、总是。这两种行为是儿童与同伴交往中常见的与信任密切相关的行为。然后把被试对同班同学在保守秘密上的评分均值(以T_SK表示)和遵守承诺上的评分均值(以T_PK表示)作为儿童同伴信任的两个指标,其取值在1~5之间,数值越大表示越信任同伴。在本研究中,两个指标的α一致性系数为0.86,同时以往研究表明该方法能有效地测量儿童的同伴信任(Rotenberg et al., 2005; 李庆功,周小梅,徐芬,2013)。在随后的相关分析与回归分析中,将两个指标相加取均值作为信任的分数。而在采用结构方程模型进行分析时,建构了“同伴信任”这一潜变量,并把T_SK和T_PK作为其外显指标。 2.2.2 同伴接纳的测量

采用同伴提名的方法,让被试报告在班里自己“最喜欢”和“最不喜欢”各3名同学。汇总班级所有同学的提名之后可以得到每个被试“最喜欢”和“最不喜欢”的提名数。然后把“最喜欢”和“最不喜欢”的提名数在班级内标准化。最后将前者减去后者的值作为同伴接纳的指标,数值越大表示越被同伴接纳。同伴提名法被研究者广泛应用于测量儿童的同伴接纳,同时国内研究也表明同伴提名在测量中国儿童的同伴接纳时具有良好的信效度(陈欣银,李正云,李伯黍,1994)。 2.2.3 社会行为的测量

采用“班级戏剧”问卷来测量被试的社会行为。本研究采用的“班级戏剧”问卷是经过韦志钢等人的修订,适合中国儿童(韦志钢,陈欣银,1992)。问卷一共有18个项目,要求被试就每一个项目在同班同学中选出“最符合”这一描述的人。问卷分为3个维度,每个维度包含6个项目:亲社会行为(例如,经常帮助别人的人);攻击行为(例如,经常打架的人);退缩行为(例如,不愿和别人一起玩,宁愿自己一个人玩的人)。每个项目最少要选出1名同学,最多选出3名同学。接着汇总得到每名被试在各个项目上所得到的提名数。然后在班级范围内对提名数进行标准化作为被试在该项目上的得分。最后把同一维度上所有项目得分的均值作为被试亲社会行为、攻击行为和退缩行为的指标。数值越大表示其表现出的社会行为越多。亲社会、攻击和退缩等三个维度上的α一致性系数分别为0.95、0.92和0.86。 2.3 施测程序

首先以方便取样的方式确定金华和杭州的两所小学,然后以分层随机的方式选取3~6年级共8个班,每年级各2个班。最后采用团体施测的形式以班为单位对儿童进行测量,每班由两名主试负责。主试在施测前需经过严格的培训,保证以标准的方式来施测。 2.4 共同方法偏差的控制与检验

本研究对于同伴接纳和社会行为这两个变量的测量本质上都是同伴提名的方式,理论上存在共同方法偏差的可能。为了控制共同方法偏差的影响,在变量测量的顺序做如下安排:首先是测量同伴接纳,然后是同伴信任,最后是社会行为。这样的安排能一定程度上减少同伴接纳和社会行为测量上共同方法偏差的影响。此外,采用周浩和龙立荣(2004)所建议的Harman单因素检验方法来考察同伴接纳和社会行为之间的共同方法偏差。以被试同伴接纳的1个项目和社会行为的18个项目为指标建构单因素的潜变量模型。结果表明模型拟合很差(χ2/df= 28.0; RMSEA = 0.272;TLI(NNFI)= 0.277; CFI = 0.357),说明两个变量间不存在严重的共同方法偏差。

3 结果与分析 3.1 各变量的描述统计值及其相关

各变量的均值与标准差,以及变量间的零阶相关系数、控制性别和年龄之后的偏相关系数见表 1。结果显示儿童同伴信任与同伴接纳之间有显著的正相关,同时同伴信任与亲社会行为有显著正相关,与退缩行为有显著负相关,与攻击行为的相关不显著。另外同伴接纳与社会行为之间存在较高水平的相关,其中与亲社会行为有显著正相关,与攻击行为和退缩行为有显著负相关。

| 变量名 | M±SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1同伴信任 | 3.15±0.64 | - | (0.24 ***) | (0.22 ***) | (-0.14 **) | (-0.06) |

| 2同伴接纳 | 0±1.59 | 0.24 *** | - | (0.57 ***) | (-0.44 ***) | (-0.47 ***) |

| 3亲社会行为 | 0±0.89 | 0.23 *** | 0.58 *** | - | (-0.14 **) | (-0.01) |

| 4退缩行为 | 0±0.75 | -0.13 ** | -0.43 *** | -0.13 * | - | (0.17 **) |

| 5攻击行为 | 0±0.84 | -0.08 | -0.50*** | -0.08 | 0.15** | - |

| 注:括号内是控制年龄和性别之后的偏相关;*p < 0.05; [DK]** p < 0.01; [DK2]***p < 0.001。 | ||||||

中介效应检验的前提条件是同伴信任对同伴接纳有预测作用,因此采用分层回归的方法,以同伴接纳为反应变量,第一层纳入性别和年龄,第二层纳入同伴信任。结果发现在控制了性别和年龄的影响之后,同伴信任对同伴接纳依然具有正向的预测作用(β=0.24,t= 4.67,p < 0.001; ΔR2= 0.09)。

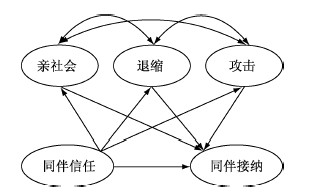

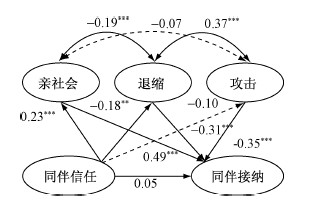

为了进一步检验三种社会行为在同伴信任对同伴接纳的预测作用中的中介效应,构建图 1所示的中介模型M1。然后采用结构方程模型的方法以全体被试的数据去拟合该中介模型。结果显示该模型的拟合度基本可以接受(拟合结果见表 2),标准路径系数见图 2。路径系数的结果显示同伴信任对亲社会与退缩行为的预测、亲社会与退缩行为对同伴接纳的预测都显著,表明亲社会行为和退缩行为的中介效应显著。而由于同伴信任对攻击行为的预测不显著,因此采用Sobel检验,结果发现攻击行为的中介效应不显著(z = 1.92,p= 0.055)。社会行为的中介效应量为0.21,相对效应量为80%。

|

| 图 1 社会行为的中介作用模型 |

|

| 图 2 中介模型M1的路径系数 |

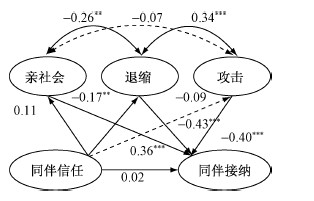

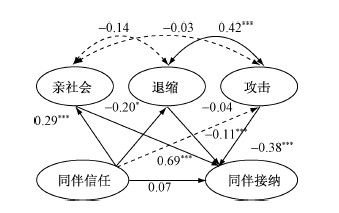

在M1基础上以男女为组别变量建构中介模型M2。在M2中设置男女生模型相同,路径系数自由估计。M2模型的拟合结果见表 2,表明模型的拟合度基本可以接受,其路径系数见图 3(男生组)、图 4(女生组)。M2的路径系数结果表明:

| 模型 | χ2/df | RMSEA | TLI(NNFI) | CFI |

| M1 | 3.24 | 0.078 | 0.930 | 0.944 |

| M2 | 2.36 | 0.061 | 0.912 | 0.930 |

| M3 | 2.48 | 0.064 | 0.904 | 0.922 |

| M4 | 2.38 | 0.062 | 0.911 | 0.928 |

| M5 | 2.44 | 0.063 | 0.907 | 0.925 |

|

| 图 3 中介模型M2的路径系数(男生组) |

|

| 图 4 中介模型M2的路径系数(女生组) |

(1)亲社会行为的中介效应:女生的同伴信任对亲社会行为、亲社会行为对同伴接纳的正向预测作用都显著,表明女生的亲社会行为在同伴信任与同伴接纳间存在显著的中介效应。由于男生的同伴信任对亲社会行为的路径系数不显著,因此采用Sobel检验,结果发现男生的亲社会行为的中介效应不显著(z = 1.75,p= 0.080)。

(2)退缩行为的中介效应:男女生的同伴信任对退缩行为的负向预测、退缩行为对同伴接纳的负向预测都显著,表明男女生的退缩行为在同伴信任与同伴接纳间都存在显著的中介效应。

(3)由于男女生的同伴信任对攻击行为的路径系数都不显著,因此采用Sobel检验。结果发现男女生的攻击行为的中介效应都不显著(男生:z = 1.50,p= 0.132;女生:z = 0.50,p= 0.618)。

因为中介模型M2的路径系数在数值上存在男女间的不同,所以需要进一步通过结构方程模型中的多组比较方法来检验路径系数的性别差异是否具有统计意义上的显著性。以此来考察社会行为的中介效应的性别差异。在M2的基础上建构M3,限定男生组与女生组的模型中对应的所有路径系数都相等,结果表明M3与M2有显著差异[Δχ2(7)=57.52,p < 0.001],即中介模型M2的路径系数存在显著的性别差异。由于男女生的攻击行为的中介效应都不显著,因此接下来只检验亲社会与退缩行为的中介效应在性别上的差异。

(1)亲社会行为的中介效应的性别差异检验:在M2的基础上建构M4,限定同伴信任对亲社会行为以及亲社会行为对同伴接纳的路径系数相等,结果显示M4与M2有显著差异[Δχ2(2)= 12.03,p=0.002],表明亲社会行为的中介效应存在性别差异。进一步依次限定上述两条路径系数相等,结果显示女生的同伴信任对亲社会行为的预测作用大于男生[β男=0.11,β女=0.29;Δχ2(1)= 4.76,p = 0.029];女生的亲社会行为对同伴接纳的预测作用同样大于男生[β男=0.36,β女=0.69;Δχ2(1)= 8.08,p=0.004]。以上结果表明女生亲社会行为的中介效应大于男生,其中女生亲社会行为的中介效应量为0.20、相对效应量为65%,而男生的中介效应量为0.04、相对值为23%。

(2)退缩行为的中介效应的性别差异检验:在M2的基础上建构M5,限定同伴信任对退缩行为以及退缩行为对同伴接纳的路径系数相等,结果显示M5与M2有显著差异[Δχ2(2)= 31.30,p < 0.001],表明退缩行为的中介效应存在性别差异。进一步依次限定上述两条路径系数相等,结果显示同伴信任对退缩行为的预测作用没有性别差异 [β男=-0.17,β女=-0.20;Δχ2(1)= 0.57,p = 0.451];男生退缩行为对同伴接纳的预测作用大于女生[β男=-0.43,β女=-0.11;Δχ2(1)= 30.62,p < 0.001]。以上结果表明男生的退缩行为的中介效应大于女生,其中男生退缩行为的中介效应量为0.07、相对效应量为43%,而女生的中介效应量为0.02、相对值为7%。

4 讨论 4.1 社会行为在儿童同伴信任和同伴接纳间的中介效应

本研究发现小学儿童的同伴信任对同伴关系有积极的预测作用,即儿童对同伴的信任度越高则越能获得同伴的接纳,这与以往的研究结果一致(Rotenberg et al., 2005; 徐芬等,2013)。在此基础上,本研究进一步考察了社会行为在小学儿童的同伴信任与同伴接纳间的中介效应。结果表明亲社会行为和退缩行为的中介效应显著。首先,结果显示同伴信任对亲社会行为有正向预测作用。同时与以往研究一致,亲社会行为对同伴接纳也存在显著正向预测作用(Layous et al., 2012; Wentzel,1991; 李丹,2000)。因此可以推论同伴信任水平高的小学儿童会在同伴交往中表现出更多的亲社会行为,从而导致其更被同伴所接纳。另外结果还发现同伴信任能负向预测其退缩行为,同时退缩行为对同伴接纳存在显著的负向预测作用,这在以往研究中也得到验证(Rubin et al., 2009; 程利国,高翔,2003)。因此可以推论同伴信任水平高的小学儿童会在同伴交往中表现出更少的退缩行为,从而导致其更被同伴所接纳。以上结果在一定程度上揭示了儿童同伴信任对同伴关系的影响机制,说明亲社会行为和退缩行为在同伴信任对同伴接纳的影响过程中起到了重要作用。

与此同时,本研究发现攻击行为在儿童同伴信任和同伴接纳间的中介效应不显著。通过对中介模型的路径系数的分析可以看出,虽然本研究中攻击行为对同伴接纳同样存在负向的预测作用,和以往研究结果相一致(Oberle et al., 2010; 周宗奎,万晶晶,2005)。但是同伴信任却不能预测其攻击行为。这是导致攻击行为的中介效应不显著的原因。

那么为什么儿童同伴信任不能预测其攻击行为呢?从攻击行为类型的区分上可以获得一些可能的解释。Dodge依据信息加工模型理论对反应性攻击和主动性攻击进行了区分,反应性攻击是在被他人攻击或激惹后个体所表现出的攻击性行为,主动性攻击是在未受攻击或激惹时由个体主动发起的攻击行为(Crick & Dodge,1996)。从社会认知角度来看,主动性攻击者把攻击作为达到目标的一种手段,攻击行为的产生源于对某些结果的期待(Dodge & Coie,1987; Ostrov,Murray-Close,Godleski,& Hart,2013)。反应性攻击者则具有敌意归因倾向,伴随强烈的不安全感和对他人的不信任,从而更容易对同伴做出报复性攻击行为( Crick & Dodge,1994; Orobio de Castro,Merk,Koops,Veerman,& Bosch,2005)。由此可见信任与反应性攻击的关系更为紧密。信任同伴的个体对同伴的行为动机有更乐观和善意的期待,能以一种积极开放的心态去处理同伴关系,从而可以减少反应性攻击。但是本研究并没有对反应性攻击和主动性攻击作区分,这可能导致同伴信任与攻击行为的关系没有预想的那么密切。

另外,本研究将同伴信任界定为对同伴可信度的概括化期望,而可信度的内涵非常丰富,如有研究者提出可信度的内涵包括多达11个侧面(Butler,1991)。Mayer等(1995)总结了个体可信度包括正直、善意和能力等三个侧面,受到其他研究者的广泛认可。对照上述三个侧面,本研究所选择的遵守承诺和保守秘密两个指标,更偏重正直,而较少涉及善意和能力。而相对正直而言,儿童对他人善意的信任可能与其攻击行为之间的关系更为密切。这可能使得本研究中儿童的同伴信任对其攻击行为的预测效应较弱。 4.2 社会行为的中介效应的性别差异

本研究的另一个重要发现是社会行为在儿童同伴信任和同伴接纳关系间的中介效应存在性别差异。分析中介模型的路径系数可知,由于女生的同伴信任对亲社会行为的正向预测作用以及亲社会行为对同伴接纳的正向预测作用都要大于男生,因此使得女生的亲社会行为在同伴信任与同伴接纳间的中介效应大于男生。另外,虽然男女在同伴信任对退缩行为的预测作用上没有性别差异,但是男生退缩行为对同伴接纳的负向预测作用大于女生。这使得男生退缩行为在同伴信任与同伴接纳间的中介效应大于女生。上述结果符合Rose和Rudolph所提出的“同伴-社会化模型”的相关观点,表明男孩和女孩在社会化过程有着不同的社会交往模式和互动类型。

社会文化因素可能是造成儿童社会行为的中介效应存在性别差异的重要原因。社会文化对男孩和女孩有不同的性别角色期待。例如女孩从小被要求友善、体贴、关怀他人,而男孩被要求独立、果断、能干(Eagly,2009; Witt & Wood,2010)。一方面,因为性别角色期望所导致的压力使得男女在社会交往中的目标导向存在差异。与男生相比,女生在社会交往中会更注重社会性评价和情感需求( Rose & Rudolph,2006)。因此使得女生的同伴信任水平与亲社会行为间的关系比男孩更为密切,预测作用也更大。另一方面,在社会行为与同伴接纳的关系上,已有研究表明同伴会强化符合性别角色期待的社会行为,并由此影响儿童在同伴群体中的地位和受欢迎度。亲社会行为是决定女生是否被接纳的主要因素,而攻击和退缩行为是决定男生是否被接纳的主要因素(Heyman & Legare,2004; 邹泓,1998)。因此使得女生亲社会行为与同伴接纳间的关系比男生更为密切,而男生退缩行为与同伴接纳间的关系比女生更为密切。 4.3 研究的价值与展望

本研究揭示了社会行为在儿童同伴信任与同伴接纳之间的中介效应及其性别差异,更清晰地描绘了同伴信任对同伴关系的影响机制。这一发现有助于了解同伴信任是以怎样的方式影响儿童的同伴关系。另外,社会行为的中介效应的性别差异提示研究者应该考虑性别角色期待或社会文化因素的作用,以求准确地把握不同性别儿童在同伴交往中所表现的心理特点和行为特征,有针对性引导儿童通过提升信任水平来调整社会行为,帮助儿童获得良好的同伴关系和社会适应能力。

展望今后的研究,可以从以下两个方向来开展。其一,需要选择或完善信任的测量方法,使其能涵盖正直、善意和能力等多个侧面。以期比较不同侧面的同伴信任与其社会行为、同伴关系之间的关系。如与正直相比,对同伴善意的信任可能与同伴接纳、社会行为的关系更为密切。

其二,本研究采用的是横断设计,所以在模型的因果关系的构建中的说服力不强。本研究依据Erikson和Rotter等人的理论以及前人的研究,认为同伴信任与同伴接纳的关系中信任是因、接纳是果。但是两者的因果关系还可能存在另外两种可能:(1)接纳是因,信任是果。儿童在与社会交往中被更多的同伴所接纳,同伴对其表现出更多的可信行为(如遵守承诺和保守秘密),因而导致儿童对同伴可信度的概括化期望更为积极,即具有更高的信任水平;(2)两者可能互为因果。有研究者认为儿童与同伴的交往是双向互动的行为,双方行动是互为依存的,一个行动者的行为既是对另一个参与者行为的反应,也是对其行为的刺激( Rubin,Bukowski,& Parker,2006)。因此儿童同伴信任和同伴接纳可能互为因果,存在动态相互作用的关系。因此有必要在进一步研究中收集纵向数据,对研究模型中的因果关系进行更好的验证。

| Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum. |

| Bernath, M. S., & Feshbach, N. D. (1995). Children's trust: Theory, assessment, development, and research directions. Applied and preventive psychology, 4(1), 1-19. |

| Bosak, J., Sczesny, S., & Eagly, A. H. (2008). Communion and agency judgments of women and men as a function of role information and response format. European Journal of Social Psychology, 38(7), 1148-1155. |

| Butler, J. K. (1991). Toward understanding and measuring conditions of trust: Evolution of a conditions of trust inventory. Journal of Management, 17(3), 643-663. |

| Buzzelli, C. (1988). The development of trust in children's relations with peers. Child Study Journal, 18(1), 33-46. |

| Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. Psychological Bulletin, 115(1), 74-101. |

| Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1996). Social information-processing mechanisms in reactive and proactive aggression. Child Development, 67(3), 993-1002. |

| Dodge, K. A., & Coie, J. D. (1987). Social-information-processing factors in reactive and proactive aggression in children's peer groups. Journal of Personality and Social Psychology, 53(6), 1146-1158. |

| Eagly, A. H. (2009). The his and hers of prosocial behavior: An examination of the social psychology of gender. American Psychologist, 64(8), 644-658. |

| Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York: Norton. |

| Heyman, G. D., & Legare, C. H. (2004). Children's beliefs about gender differences in the academic and social domains. Sex Roles, 50(3-4), 227-239. |

| Hestenes, M. J. (1996). Early and middle adolescents' trust in parents and friends. (Ph D), Purdue University. |

| Layous, K., Nelson, S. K., Oberle, E., Schonert-Reichl, K. A., & Lyubomirsky, S. (2012). Kindness counts: Prompting prosocial behavior in preadolescents boosts peer acceptance and well-being. PLoS ONE, 7(12), 1-3. |

| Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Managment Review, 20(3), 709-734. |

| Mouratidis, A. A., & Sideridis, G. D. (2009). On social achievement goals: Their relations with peer acceptance, classroom belongingness, and perceptions of loneliness. The Journal of Experimental Education, 77(3), 285-308. |

| Oberle, E., Schonert-Reichl, K. A., & Thomson, K. C. (2010). Understanding the link between social and emotional well-being and peer relations in early adolescence: Gender-specific predictors of peer acceptance. Journal of Youth and Adolescence, 39(11), 1330-1342. |

| Orobio de Castro, B., Merk, W., Koops, W., Veerman, J. W., & Bosch, J. D. (2005). Emotions in social information processing and their relations with reactive and proactive aggression in referred aggressive boys. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34(1), 105-116. |

| Ostrov, J. M., Murray-Close, D., Godleski, S. A., & Hart, E. J. (2013). Prospective associations between forms and functions of aggression and social and affective processes during early childhood. Journal of Experimental Child Psychology, 116(1), 19-36. |

| Rose, A. J., & Rudolph, K. D. (2006). A review of sex differences in peer relationship processes: potential trade-offs for the emotional and behavioral development of girls and boys. Psychological Bulletin, 132(1), 98-131. |

| Rotenberg, K. J., & Boulton, M. (2013). Interpersonal trust consistency and the quality of peer relationships during childhood. Social Development, 22(2), 225-241. |

| Rotenberg, K. J., Boulton, M. J., & Fox, C. L. (2005). Cross-sectional and longitudinal relations among children's trust beliefs, psychological maladjustment and social relationships: Are very high as well as very low trusting children at risk? Journal of Abnormal Child Psychology, 33(5), 595-610. |

| Rotenberg, K. J., Qualter, P., Holt, N. L., Harris, R. A., Henzi, P., & Barrett, L. (2014). When Trust Fails: The Relation Between Children's Trust Beliefs in Peers and their Peer Interactions in a Natural Setting. Journal of Abnormal Child Psychology, 42(6), 967-980. |

| Rotter, J. B. (1971). Generalized expectancies for interpersonal trust. American Psychologist, 26(5), 443-452. |

| Rotter, J. B. (1980). Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility. American Psychologist, 35(1), 1-7. |

| Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Parker, J. G. (2006). Peer interactions, relationships, and groups. In W. Damon & R. H. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology (6 ed., Vol. 3, pp. 619-700). New York: Wiley. |

| Rubin, K. H., Coplan, R. J., & Bowker, J. C. (2009). Social withdrawal in childhood. Annual Review of Psychology, 60(1), 141-171. |

| Wentzel, K. R. (1991). Relations between social competence and academic achievement in early adolescence. Child Development, 62(5), 1066-1078. |

| Witt, M. G., & Wood, W. (2010). Self-regulation of gendered behavior in everyday life. Sex Roles, 62(9), 635-646. |

| 程利国, 高翔. (2003). 影响小学生同伴接纳因素的研究. 心理发展与教育, 19(2), 35-42. |

| 李丹. (2000). 影响儿童亲社会行为的因素的研究. 心理科学,23(3), 285-288. |

| 李庆功, 周小梅, 徐芬. (2013). 好友可信度与 9- 12 岁儿童信任的关系及其发展. 心理发展与教育, 29(3), 232-237. |

| 陈欣银, 李正云, 李伯黍. (1994). 同伴关系与社会行为:社会测量学分类方法在中国儿童中的适用性研究. 心理科学,17(1), 198-215. |

| 孙晓军, 张永欣, 周宗奎. (2013). 攻击行为对儿童受欺负的预测: 社会喜好的中介效应及性别差异. 心理科学, 36(2), 383-389. |

| 王昱文, 王振宏, 刘建君. (2011). 小学儿童自我意识情绪理解发展及其与亲社会行为, 同伴接纳的关系. 心理发展与教育, 27(1), 65-70. |

| 韦志钢, 陈欣银. (1992). 儿童的社会行为研究. 心理发展与教育,8(1), 23-29. |

| 徐芬, 汤玉龙, 蒋文明, 马凤玲. (2013). 不同年龄段小学生的一般信任倾向及同伴关系. 中国心理卫生杂志,27(3), 203-207. |

| 赵冬梅, 周宗奎. (2010). 儿童同伴交往中的攻击行为: 文化和性别特征. 心理科学,33(1), 144-146. |

| 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展,12(6), 942-950. |

| 周宗奎, 万晶晶. (2005). 初中生友谊特征与攻击行为的关系研究. 心理科学, 28(3), 573-575. |

| 邹泓. (1998). 同伴关系的发展功能及影响因素. 心理发展与教育,24(2), 39-44. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31