国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 刘杰, 黄希庭. 2015.

- LIU Jie, HUANG Xiting. 2015.

- 中国大学生幸福评价的时间轨迹

- The Temporal Trajectory for Subective Well-being among Chinese College Students

- 心理发展与教育, 31(3): 257-263

- Acta Meteorologica Sinica, 31(3): 257-263.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.03.01

幸福感是建立在人生意义上的一种快乐的心理状态,是其生存、发展需要达到某种程度的满足(黄希庭,李继波,刘杰,2012)。对幸福感的研究大多数集中于现在的幸福,比如幸福感的测量工具、影响因素、心理和神经机制等。不过,幸福不仅仅是指向现在的,也是从过去发展过来,并延伸到未来的。个体当前的幸福感是在过去与周围环境互动中积累起来的,并且当前的情绪、动机等也会受到预期幸福感的影响。未来的目标或梦想等都会影响到当前的幸福感。也就是说,幸福感不仅包括现在的主观感受,还包括对他们过去和将来生活的评价(Diener,Suh,Lucas,& Smith,1999)。因此,要理解当前的幸福感,对幸福感有全面的认识,就不能只研究当前的幸福,还需要了解过去和将来的幸福,了解人们对于过去幸福和将来幸福的看法和观点等。只有将时间维度与幸福感的研究结合起来,才能更加完整的理解幸福的本质。

西方人的研究(Busseri,Choma,& Sadava,2009; Staudinger,Bluck,& Herzberg,2003)发现,当人们被问及如何评价他们的过去、现在和将来的幸福时,通常会出现“对过去幸福的评价低于对现在幸福的评价,对现在幸福的评价低于对将来幸福的评价”这样的轨迹。对不同年龄段个体的幸福评价的时间轨迹的研究发现,年轻人的幸福评价轨迹都呈现过去的幸福<现在的幸福<将来的幸福这样的轨迹;中年人对幸福的评价轨迹呈现出过去的幸福<现在的幸福=将来的幸福;老年人对幸福的评价却呈现出不同的轨迹,即,过去的幸福>现在的幸福>将来的幸福(Busseri,2013)。对于幸福评价的时间轨迹所出现的年龄差异,可以用毕生发展理论来解释。个体在生活满意度、幸福、心理幸福感和人格评定的模式上是存在年龄差异的。例如,典型的幸福评价时间轨迹的斜率会随着年龄而降低,所以在过了70岁之后,未来比现在和过去具有较少的积极性(Okun,Dittburner,& Huff,2006; Staudinger et al., 2003)。

逐渐上升的幸福评价的时间轨迹具有潜在的积极意义。Ross和Newby-Clark提出,“当人们在未来旅行时,他们觉得这是一段幸福和自我改善的时光”(Ross & Newby-Clark,1998)。对自我提升的研究发现,对未来的积极预期与更加积极的心理健康水平、身体健康状态和人际功能有关(Taylor & Brown,1988)。实证的研究证据表明,那些仍然植根于现实的乐观主义和自我提升的期望,通过提升有效的应对、努力实现目标等,会对健康和幸福产生积极的影响(Davidson & Prkachin,1997; Oettingen,Pak,& Schnetter,2001)。对将来结果的乐观的预期会帮助人们感觉现在的生活很好(MacLeod & Conway,2005)。

以上这些成果都是在西方文化背景下取得的。在东方文化背景下,大学生又是如何评价自己的幸福水平呢?我国传统文化比较重视幸福的未来取向。“福”是甲骨文中的会意字,其字形像人用双手将酒樽里酒洒在祭台上,说明“福”是与祭祀、求福有关。这充分说明了人们对于未来的美好愿望和祈求,表明了中国人的幸福感具有强烈的未来取向。也说明了未来取向在中国人传统幸福观的重要性(高良,郑雪,严标宾,2010)。如此可能中国人对未来幸福的评价与西方人一样也是积极向上的。对于过去幸福的评价上,可能存在差异。东西方在对过去自我的评价上存在差异。例如,Ross,Heine,Wilson和Sugimori研究了日本人和加拿大人的时间自我评价的差异。结果发现,加拿大人通常过高地描述现在自己,过低地评价过去自我,而日本人对现在和过去自己的评价都很公正,不自我贬低也不自我提高(Ross,Heine,Wilson,& Sugimori,2005)。在中国文化背景下展开的研究发现,人们普遍积极的看待自己的将来,但在对过去自我和现在自我评价上不存在显著差异(陈莹,2008)。与过去自我和现在自我相比,被试用更多的积极词和更少的消极词对将来自我评价,而过去自我评价和现在自我评价之间不存在显著差异(罗扬眉,2011)。在反应时和电生理神经机制水平上均没有发现过去和现在自我评价存在显著差异。在行为水平上,过去自我评价和现在自我评价的反应时和对人格形容词的选择均不存在差异,但是都与将来条件下有差异;在电生理水平上,与正性词相比,负性过去自我评价和负性现在自我评价均在650~800ms的LPC上产生负性偏向,但将来条件下没有出现这种负性偏向(Luo,Huang,Chen,Jackson,& Wei,2010)。

个体对自己过去、现在和将来的态度会影响个人的心理健康和幸福感。Kim等人认为,东方人与西方人相比,对过去更加的重视(Kim et al., 2012)。他们检验了个体积极看待现在和过去自我是如何作用于主观幸福感的。结果表明,在积极看待现在自我时,欧裔和亚裔美国人都表现出较高水平的幸福感。然而,在积极看待过去自我时,只有亚裔美国人表现出了较高水平的幸福感。具体而言,当诱导被试去积极(相对于消极)思考现在的自我时,欧裔和亚裔被试更喜欢现在的生活。当诱导积极(相对于消极)看待过去自我时,只有亚裔美国人表现出更喜欢现在的生活。这几项研究对于研究中国人的幸福评价的时间轨迹有一定的借鉴作用。

综上所述,对于自己的过去比较重视,对未来充满期望的中国人会如何看待自己的幸福呢?如果幸福评价的时间轨迹具有普适性,那么中国大学生的幸福评价时间轨迹也应该是过去的幸福<现在的幸福<将来的幸福,体现出一种发展的趋势。如果按照对时间自我研究的结果来推论,那么中国大学生对幸福评价的时间轨迹就与西方人是不同的。也就是说,中国大学生会表现出过去的幸福与现在的幸福评价没有区别,而将来的幸福高于现在和过去幸福的趋势。因此,研究中国大学生的幸福评价的时间轨迹是怎样的,对于探讨幸福评价的时间轨迹是否具有普适性,拓展对中国人的幸福的研究是非常有必要的。此外,对于幸福以及对幸福评价的时间轨迹的研究,所采用的方法大多是自陈式问卷。如果幸福可以像人格研究那样采用形容词的方法来研究,也是一种新的尝试。

2 研究1 2.1 研究目的通过时间维度生活满意度量表的测量来探索中国大学生的幸福评价的时间轨迹。

2.2 方法向西南大学学生发放问卷200份,回收176份,回收率88%;有效问卷130份,有效率73.86%。其中男性59名,占45.38%;女性71名。平均年龄为20.4±0.72岁。

2.3 测量工具时间维度的生活满意度量表(Temporal Satisfaction With Life Scale)用来测量过去、现在和将来的生活满意度,此量表共有15个题目(Pavot,2014; Pavot,Diener,& Suh,1998)。7点评分,1表示完全不同意,7表示完全同意。这一量表包含三个子维度,分别为过去生活满意度、现在生活满意度和将来生活满意度,每个子维度包含5个题目。比如我对过去的生活比较满意;我对现在的生活比较满意;我对将来的生活比较满意。每个子维度的总分作为过去、现在和将来生活满意度的分数(总体量表和三个子维度的α系数分别为0.76,0.64,0.77,0.51)。

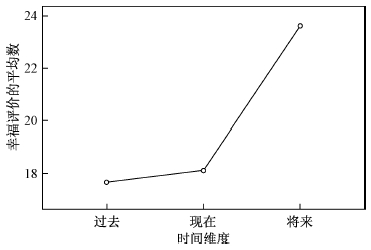

2.4 结果对过去、现在和将来幸福评价进行重复测量方差分析,结果时间主效应显著,F(2,256)=88.129,p<0.001。事后多重比较LSD结果显示,过去的幸福(M=17.66)与现在的幸福评价(M=18.07)差异不显著(p=0.415),对过去幸福的评价(M=17.66)显著低于对将来的幸福评价(M=23.62)(p<0.001),对现在幸福的评价(M=18.07)也显著低于对将来的幸福评价(M=23.62)(p<0.001)(图 1)。

|

| 图 1 幸福评价的时间轨迹 |

研究1的结果表明,中国大学生对过去幸福的评价与现在的幸福的评价没有显著差异,但均都显著低于对将来幸福的评价。这一结果与西方大学生的幸福评价时间轨迹不同,未出现过去幸福评价<现在幸福评价<将来幸福评价的趋势。在对未来的幸福评价上,东西方大学生都给出了较高的评价。这可能是因为未来是没有发生的,人们可以摆脱现实的真实情况的束缚。而对过去和现在的幸福评价上,东西方大学生存在着不同的轨迹。西方大学生似乎是通过贬低过去的幸福,来提升现在的幸福感的,以体现出一种成长的迹象。而中国大学生并不认为过去的幸福低于现在的幸福,如同中国大学生对时间自我的评价一样,似乎人们也不会通过贬低过去来提升现在的幸福感。有研究认为,中国人不是直接认为自己有某种积极特质的,而是通过间接地拒绝消极特质来做出积极的自我评价(Kim,Chiu,Peng,Cai,& Tov,2010)。那么对于幸福感的评价来说,是否也存在这样的假设,即中国大学生并不认为自己的幸福水平是随着时间逐渐提高的,而是通过逐渐下降的不幸福轨迹来显示出自己的幸福。因此,我们就有必要探讨中国大学生的不幸福的轨迹。

主观幸福感不仅包括对个体生活的满意程度的整体评价,还包括积极与消极情感(Diener,2009)。虽然大多数研究都认为对生活满意度的评价与积极情感呈现正相关,与消极情感呈现负相关,但还是应该将这三种成分放到一起来考虑,才能全面的了解幸福感的本质(Diener,2000)。以往对幸福评价的时间轨迹的研究大多来自于对生活满意度的测量,仅Busseri,Choma和Sadava以大学生为被试探讨了个体对自己过去的、现在的和将来的生活满意度、积极情绪和消极情绪的主观时间轨迹(2012)。因此,我们有必要将幸福感的这三种成分整合起来进行研究,其结果可能更具有代表性。故研究2采用描述幸福/不幸福的形容词,包括对生活满意度的主观评价,积极情绪、消极情绪的形容词来进一步探讨中国大学生的幸福评价的时间轨迹。

3 研究2 3.1 研究目的通过幸福形容词评定来探索中国大学生的幸福评价的时间轨迹。

3.2 方法招募45名西南大学学生,每人给予10元被试费。其中,男生16名,女生29名,平均年龄为21.42±1.36岁。实验采用2(形容词:幸福,不幸福)×3(时间:过去,现在,将来)的被试内设计,因变量为对幸福词和不幸福词的评价。

3.2.1 实验材料从最新版的《现代汉语词典》里找出描述幸福的形容词96个,不幸福的形容词93个。请256名西南大学学生按照该形容词与幸福/不幸福的相关度、意义度和熟悉度三个方面进行5点评分。其选词标准为:在相关度、意义度和熟悉度的得分均大于3。最终选取描述幸福的形容词30个,描述不幸福的形容词30个。描述幸福的形容词为: 欢乐的、开心的、快乐的、高兴的、愉快的、喜悦的、满足的、满意的、快活的、舒坦的、喜庆的、安享的、稳定的、畅快的、顺意的、安乐的、称心的、如意的、美满的、和睦的、自在的、健康的、安全的、安定的、温馨的、幸福的、舒心的、积极的、和气的、如愿的。描述不幸福的形容词为:愁苦的、凄苦的、落魄的、暗淡的、无趣的、悲剧的、苦涩的、不幸的、恐惧的、寂寞的、饥寒的、苦闷的、操劳的、贫穷的、闹心的、绝望的、悲惨的、忧愁的、烦恼的、担忧的、落后的、糟糕的、悲观的、苦恼的、悲伤的、昏暗的、哀伤的、渺茫的、困窘的、孤单的。

独立样本T检验表明,幸福词与不幸福词在相关度[M幸福词=4.16,SD=0.36;M不幸福词=4.01,SD=0.35; t(58)=1.642,p=0.106)、意义度(M幸福词=4.32,SD=0.21;M不幸福词=4.34,SD=0.16; t(58)=-0.547,p=.0587]和熟悉度[M幸福词=4.33,SD=0.23; M不幸福词=4.41,SD=0.18; t(58)=-1.580,p=0.119]上都不存在显著差异。

本结果表明,所选的30个幸福词和30个不幸福词对被试而言是熟悉的、知晓意义的,并且与幸福与不幸福是相关的形容词。幸福词和不幸福词在相关度、熟悉度和意义度都无显著差异,可以作为正式实验的刺激用词。

3.2.2 实验程序根据实验设计,分成6种条件,即过去幸福,现在幸福,将来幸福,过去不幸福,现在不幸福,将来不幸福。每个条件下的幸福/不幸福形容词都是一样的,每个条件下的30个幸福/不幸福形容词呈现一次,共有180个trial。6个block,每个block下有30个trial,每个block之间休息一次。每个条件出现的顺序和每个block出现的顺序也是随机的。每个trial之间的间隔随机为1000ms~1500ms。

先呈现一个在750~1000ms之间的随机的注视点,在注视点之后呈现250ms的时间幸福的提示词,如“五年前我的生活是”,然后随机呈现400~800ms的空屏,之后呈现3000ms的幸福形容词,让被试判断这个词是否符合描述时间维度上自己的幸福,让被试用数字键盘上相应的数字既快又准确的作出按键反应,1表示“不符合”,2表示“不确定”,3表示“符合”。

这里所选择的时间点为,用五年前来代表过去,五年后代表将来。大二、大三本科生在五年前刚好是在高中时代,五年后大都参加了工作,所以可能在幸福的评价上会有一些变化。

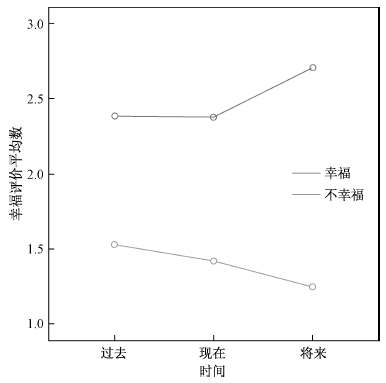

3.3 结果与分析重复测量方差分析表明,时间主效应显著,F(2,86)=7.267,p<0.001,ηp2=0.145; 幸福评价主效应显著, F(1,43)=166.301,p<0.001,ηp2=0.795; 时间与幸福评价的交互作用显著,F(2,86)= 11.009,p<0.001,ηp2=0.204。

对时间与幸福评价的交互作用进一步做简单效应分析。在对幸福的评价上,将来幸福(M=2.70)显著高于现在幸福(M=2.37)(p<0.001),将来幸福(M=2.70)显著高于过去幸福(M=2.38)(p<0.001),现在幸福(M=2.37)与过去幸福(M=2.38)无显著差异(p=0.929)。 与研究1的结果一致。

在对不幸福的评价上,将来不幸福(M=1.25)显著低于过去不幸福(M=1.53)(p<0.001),将来不幸福(M=1.25)显著低于现在不幸福(M=1.42)(p=0.0.24)。现在不幸福(M=1.42)与过去不幸福(M=1.53)不显著(p=0.119)。 即对不幸福的评价上,与幸福评价正好相反,呈现出过去=现在>将来幸福的趋势(图 2)。

|

| 图 2 大学生幸福评价与时间交互作用的效应图 |

研究2幸福评价的时间轨迹与研究1的结果一致,也出现了过去幸福=现在幸福<将来幸福这样的轨迹。也就是说,在全面考虑了生活满意度和积极情绪、消极情绪后,中国大学生的幸福评价的时间轨迹与西方大学生在时间维度上的幸福评价仍然是不同的,依然没有出现过去幸福评价<现在幸福评价<将来幸福评价这样的轨迹。造成这一结果的原因可能是由于中国大学生并不会像西方大学生一样,通过贬低过去的幸福感来提升当前的幸福感,而是通过对不幸福评价的时间轨迹来让自己感觉良好。实验结果支持这一假设。中国大学生在对幸福评价上不存在逐步上升的时间轨迹,在对不幸福的评价上体现出与幸福评价不同的轨迹,即过去不幸福评价=现在不幸福评价<将来不幸福评价,呈现出先平缓,后下降的趋势。因为在对不幸福的感觉上,中国大学生觉得现在和过去的不幸福程度是相似的,将来的不幸福程度远低于现在和过去的不幸福程度。这一结果与Kim等人(2010)的研究结果中国人不是直接认为自己有某种积极特质的,而是通过间接地拒绝消极特质而来做出积极的自我评价相类似,中国大学生对幸福的时间维度的评价可能也是通过拒绝不幸福评价来实现的。具体而言,中国大学生认为自己将来的不幸福水平会显著低于现在和过去的不幸福感,而对于现在和过去的不幸福感没有出现显著差异,正因为有这样的一种感受,因此,才会觉得现在的幸福与过去的幸福相类似,而将来会比现在和过去幸福得多。

4 讨论研究1和研究2的结果都表明,中国大学生的幸福评价的时间轨迹与西方大学生不同,表现为对过去的幸福的评价与对现在幸福的评价相当,均低于对将来幸福的评价。无论是时间维度的生活满意度评价,还是包含生活满意度评价、积极情绪、消极情绪的幸福形容词的评价,都体现了这一趋势。

人们对未来的幸福预期总是高于现在,并且会高估他们未来的生活满意度水平(Busseri et al., 2009)。同时,人们相信他们比周围的人更可能经历积极的生活事件,比如积累财富或是有一个聪明可爱的孩子;较少地经历消极事件(Helweg-Larsen & Shepperd,2001)。人们期望令人满意的特质方面得到长期的发展,而在不想要的品质方面得到长期的下降(Sedikides & Hepper,2009)。因此,对于将来幸福的积极评价是我们可以预见的。两个研究的结果也表明,中国大学生对未来幸福的评价是远远高于现在和过去的。

对过去和现在幸福的评价,东西方大学生的结果是不一致的。西方大学生被试呈现出幸福评价随着时间逐渐上升的趋势(Busseri et al., 2012)。这可能是因为人们倾向于用改善的观点来看待自己的生活,认为自己的生活会变得越来越好的。Choma,Busseri和Sadava发现,人们不仅会对自己的幸福的评价产生向上的时间轨迹,而且对于他人的幸福的评价也存在这样的轨迹(Choma,Busseri,& Sadava,2014)。这说明在西方人的眼中,普遍存在人的生活会越来越好的观点。中国大学生或者是中国的年轻人的研究结果并未出现这种越来越好的趋势。造成这一结果的原因可能是东西方文化的不同所导致的。Kim等人的研究就表明,在积极看待现在自我时,欧裔和亚裔美国人都表现出较高水平的幸福感。在积极看待过去自我时,只有亚裔美国人表现出了较高水平的幸福感。也就是说中西方对于过去的看法是不同的(Kim et al., 2012)。中国人不仅不会贬低过去的自我(罗扬眉,2011),而且也不会贬低过去的幸福。原因之一,可能与中国人不是直接认为自己有某种积极特质的,而是通过间接地拒绝消极特质而来做出积极的自我评价(Kim et al., 2010)一样,中国大学生也并不需要认为自己的幸福水平是随着时间逐渐提高来维持自己较高水平的幸福感,而是通过逐渐下降的不幸福轨迹来揭示自己的幸福。研究2中不幸福评价的时间轨迹支持这一推论。

原因之二,可能是中国文化中的谦虚在起作用。在中国文化背景下,人们也具有自我增强的动机,但是由于进行的外显的自我参照判断,人们的反应受到了社会赞许性尤其是谦虚的影响,因为谦虚的文化规范在东方文化中对人们的自我评价有重要的影响(胡金生,黄希庭, 2006,2009; 赵志裕,邹智敏,林升栋,2010),导致人们不会过分地贬低过去来提高现在的自我,因此,过去自我评价和现在自我评价没有显著差异。中国人在公开情境下更容易做出谦虚的自我评价,但在私密的情境下却会做出积极的自我评价,而西方在公开和私密的情境下都会做出积极的自我评价(Kim et al., 2010)。Cai,Brown,Deng和Oakes(2007)的研究结果也表明,东亚人的认知自我评价低于西方人是受到了谦虚文化的影响。那么对幸福评价的时间轨迹未出现逐步上升的趋势,可能也是由于谦虚的影响,因此,下一步应该验证谦虚是否会影响中国大学生的幸福评价轨迹。

原因之三,可能是测量方法造成的。对中国人时间自我的研究发现,内隐和外显测量的结果截然不同。在外显任务中发现,被试在对过去自我和现在自我进行评价时人格形容词的选择和反应时上并没有差异,即过去时间自我态度和现在时间自我态度没有差异。但是内隐任务得来的结果证实了时间自我评价理论。即,在Go/No-go联想任务(Go/No-go Association Task,GNAT)中,当现在自我与积极词联结在一起时,被试的辨别力指数显著高于现在自我与消极词联结在一起时的辨别力指数,即被试有积极的内隐现在自我态度。不过被试对于过去自我与消极词联结的辨别力指数要显著高于过去自我与积极词联结的辨别力指数,即被试有负性的过去自我态度(罗扬眉,2011)。对自尊的研究也发现,尽管东亚人在总的外显自尊的得分比西方人的得分要低,似乎东亚人都认为自己不好,但是在内隐层面上的自我评价却是积极的(Takata,2003; Yamaguchi et al., 2007)。可见,不同的测量方法,也会出现不同的结果。那么如果采用内隐的方法来测量中国大学生的幸福评价时间轨迹,结果可能会与外显的测量有所不同。这也是未来需要检验的一个方面。

与以往对幸福评价的时间轨迹的研究不同,本研究不仅采用了时间维度的生活满意度量表,还创新性地使用了幸福形容词作为实验材料,对幸福形容词进行评定的方法来研究幸福评价的时间轨迹,其结果再次证明了中国大学生的幸福评价轨迹是不同于西方的。今后可以将此种方法应用到对幸福的其他研究上。

本研究的一个主要局限是研究2中的被试人数,女性显著多于男性,这样就不能考察在幸福评价的时间轨迹是否存在性别差异。男女在很多方面存在差异,比如思维方式、情感表达等,在进行包含认知和情感的幸福评价时,男女可能存在差异。比如,对于过去的不幸,男性可能更多的解释为一种成长的机会,与女性相比可能评价更加积极一些。因此,这是需要在今后的研究中需要注意的一个问题。此外,在研究1中,时间维度的生活满意度量表中将来生活满意度这一子维度的Cronbach a系数仅为“0.51”,这说明此量表有一定的适用性,但还需要进一步的论证。

5 结论本研究获得如下主要结论:

(1)中国大学生的幸福评价时间轨迹呈现过去幸福与现在幸福评价无显著差异,均显著低于将来幸福评价这一趋势,即过去幸福=现在幸福<将来幸福。且无论是问卷测量还是形容词评定,均得到这一结果;

(2)中国大学生对不幸福的评价的时间轨迹呈现出过去不幸福与现在不幸福评价无显著差异,均显著高于将来不幸福评价这一趋势,即过去不幸福=现在不幸福>将来不幸福。

| Busseri, M.A. (2013). How Dispositional Optimists and Pessimists Evaluate their Past, Present and Anticipated Future Life Satisfaction: A Lifespan Approach. European Journal of Personality, 27(2), 185-199. |

| Busseri, M.A., Choma, B.L., & Sadava, S.W. (2009). Functional or Fantasy? Examining the Implications of Subjective Temporal Perspective "Trajectories" for Life Satisfaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 295-308. |

| Busseri, M.A., Choma, B.L., & Sadava, S.W. (2012). Subjective temporal trajectories for subjective well-being. The Journal of Positive Psychology, 7(1), 1-15. |

| Cai, H.J., Brown, J.D., Deng, C.P., & Oakes, M.A. (2007). Self-esteem and culture: Differences in cognitive self-evaluations or affective self-regard? Asian Journal of Social Psychology, 10(3), 162-170. |

| Choma, B.L., Busseri, M.A., & Sadava, S.W. (2014). Deciphering Subjective Trajectories for Life Satisfaction Using Self-versus-Normative Other Discrepancies, Self-esteem and Hope. European Journal of Personality, 28(2), 107-119. |

| Davidson, K., & Prkachin, K. (1997). Optimism and unrealistic optimism have an interacting impact on health-promoting behavior and knowledge changes. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(6), 617-625. |

| Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American psychologist, 55(1), 34-43. |

| Diener, E. (2009). Subjective well-being The science of well-being (pp. 11-58): Springer. |

| Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., & Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological bulletin, 125(2), 276-302. |

| Helweg-Larsen, M., & Shepperd, J.A. (2001). Do moderators of the optimistic bias affect personal or target risk estimates? A review of the literature. Personality and Social Psychology Review, 5(1), 74-95. |

| Kim, Y.H., Cai, H.J., Gilliland, M., Chiu, C.Y., Xia, S., & Tam, K.P. (2012). Standing in the glory or shadow of the past self: cultures differ in how much the past self affects current subjective well-being. Emotion, 12(5), 1111-1117. |

| Kim, Y.H., Chiu, C.Y., Peng, S.Q., Cai, H.J., & Tov, W. (2010). Explaining East-West differences in the likelihood of making favorable self-evaluations: The role of evaluation apprehension and directness of expression. Journal of Cross-Cultural Psychology, 41(1), 62-75. |

| Luo, Y.M., Huang, X.T., Chen, Y.G., Jackson, T., & Wei, D.T. (2010). Negativity bias of the self across time: an event-related potentials study. Neuroscience letters, 475(2), 69-73. |

| MacLeod, A.K., & Conway, C. (2005). Well-being and the anticipation of future positive experiences: The role of income, social networks, and planning ability. Cognition & emotion, 19(3), 357-374. |

| Oettingen, G., Pak, H-J., & Schnetter, K. (2001). Self-regulation of goal-setting: Turning free fantasies about the future into binding goals. Journal of personality and social psychology, 80(5), 736-753. |

| Okun, M.A., Dittburner, J.L., & Huff, B.P. (2006). Perceived changes in well-being: The role of chronological age, target age, and type of measure. The International Journal of Aging and Human Development, 63(4), 259-278. |

| Pavot, W. (2014). Temporal Satisfaction with Life Scale (TSWLS). Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, 6609-6611. |

| Pavot, W., Diener, E., & Suh, E. (1998). The temporal satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 70(2), 340-354. |

| Ross, M., Heine, S.J., Wilson, A.E., & Sugimori, S. (2005). Cross-cultural discrepancies in self-appraisals. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(9), 1175-1188. |

| Ross, M., & Newby-Clark, I.R. (1998). Construing the past and future. Social Cognition, 16(1), 133-150. |

| Sedikides, C., & Hepper, E.G. (2009). Self-improvement. Social and Personality Psychology Compass, 3(6), 899-917. |

| Staudinger, U.M., Bluck, S., & Herzberg, P.Y. (2003). Looking back and looking ahead: adult age differences in consistency of diachronous ratings of subjective well-being. Psychology and Aging, 18(1), 13-24. |

| Takata, T. (2003). Self-Enhancement and Self-Criticism in Japanese Culture An Experimental Analysis. Journal of Cross-Cultural Psychology, 34(5), 542-551. |

| Taylor, S.E., & Brown, J.D. (1988). Illusion and well-being: a social psychological perspective on mental health. Psychological bulletin, 103(2), 193-210. |

| Yamaguchi, S., Greenwald, A.G., Banaji, M.R., Murakami, F., Chen, D., Shiomura, K.,et al. (2007). Apparent universality of positive implicit self-esteem. Psychological Science, 18(6), 498-500. |

| 陈莹. (2008). 时间自我: 过去我, 现在我和将来我的一致与不一致. (博士), 重庆: 西南大学博士学位论文. |

| 高良, 郑雪, 严标宾. (2010). 幸福感的中西差异:自我建构的视角. 心理科学进展, 18(7), 1041-1045. |

| 胡金生, 黄希庭. (2006). 华人社会中的自谦初探. 心理科学, 29(6), 1392-1395. |

| 胡金生, 黄希庭. (2009). 自谦: 中国人一种重要的行事风格初探. 心理学报(9), 842-852. |

| 黄希庭, 李继波, 刘杰. (2012). 城市幸福指数之思考. 西南大学学报: 社会科学版, 38(5), 83-91. |

| 罗扬眉. (2011). 时间自我态度的外显和内隐测量. (硕士), 重庆: 西南大学硕士学位论文. |

| 赵志裕, 邹智敏, 林升栋. (2010). 文化与社会赞许反应: 社会个人互动的观点. 心理学报, 42(1), 48-55. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31