国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 杨晶, 余俊宣, 寇彧, 傅鑫媛. 2015.

- YANG Jing, YU Junxuan, KOU Yu, FU Xinyuan. 2015.

- 干预初中生的同伴关系以促进其亲社会行为

- Intervention on Peer Relationship Promoting Middle School Students' Prosocial Behavior

- 心理发展与教育, 31(2): 239-245

- Acta Meteorologica Sinica, 31(2): 239-245.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.02.14

-

文章历史

2. 河北省石家庄市第十二中学, 石家庄 050011

2. No. 12 Middle School of Shijiazhuang, Shijiazhuang 050011

青少年阶段是个体亲社会行为发展的重要时期。以往关于青少年亲社会行为的研究结果非常丰 富(Hardy & Carlo,2005;Gregory,Light-Husermann,Rijsdijk,& Eley,2009;Stoltenberg,Christ,& Carlo,2013),但这些研究都是从研究者自身的理解出发来界定亲社会行为的,忽略了青少年自身对亲社会行为的理解和诠释(Bergin,Talley,& Hamer,2003;Laible,Carlo,Murphy,Augustine,& Roesch,2014)。寇彧等人(2007,2008)以“被研究者为中心”开展研究,发现青少年的亲社会行为概念由利他性亲社会行为、遵规与公益性亲社会行为、关系性亲社会行为和特质性亲社会行为四个维度构成,并认为“关系性亲社会行为”突出反映了青少年的年龄特点,即重视维护同伴间友好和谐的关系与共同利益的发展。这项研究结果不仅与以往有关青少年社会性发展的研究结论相符合(Crick & Ladd,1993;Woodhouse,Dykas,& Cassidy,2012),也得到了之后一系列实证研究的印证(Caputi,Lecce,Pagnin,& Banerjee,2012;Lecce,Bianco,Devine,Hughes,& Banerjee,2014)。

大量研究结果显示,人与人之间的熟悉性、个体是否具有适宜而有效的交往技能和策略等都会影响亲社会行为的表现(赵章留,寇彧,2006)。同伴关系质量高的青少年往往表现出更多的亲社会行为(Carlo,Crockett,Wolff,& Beal,2012;Bédard,Bouffard,& Pansu,2014)。另外,同伴接纳也是影响中小学生亲社会行为发展的重要因素,比如,同伴接纳程度越高,就越能激发青少年向身边同伴学习亲社会行为的动机(Barry & Wentzel,2006)。这是因为同伴关系良好的个体一般拥有较强的社会认知能力,例如心理理论(Caputi et al., 2012)、观点采择(Banerjee,Watling,& Caputi,2011)和移情(Spinrad et al., 2006;Taylor,Eisenberg,Spinrad,Eggum,& Sulik,2013)等能力都发展得较好,而这些能力正是促进亲社会行为的关键因素(Eisenberg & Miller,1987;寇彧,徐华女,2005)。另一方面,同伴关系良好的青少年,其亲社会行为也更容易在同伴中获得积极反馈而得到进一步强化,这使得他们激励自己做得更好,进而表现出更多亲社会行为。基于这些研究,有研究者提出建立良好的同伴关系可作为培养儿童青少年亲社会行为的途径,并尝试通过解决同伴冲突来促进中小学生的亲社会行为(王磊,谭晨,寇彧,2005)。已有亲社会行为的干预主要是针对幼儿,例如通过表情识别、分享感受等进行的移情训练,通过强化、榜样示范等进行的行为训练,通过组织游戏活动进行的换位思考和合作能力训练,以及自我概念训练等。针对青少年的亲社会行为干预研究不仅较少,还忽视了对青少年群体交往中的亲社会行为的研究(Bergin,Talley,& Hamer,2003)。因此,本研究尝试将以往相关研究结果加以实际运用,通过改善初中生同伴关系的干预课程来促进其亲社会行为。

青少年同伴关系的形成一般包括建立关系、维持关系、冲突解决三个方面(周宗奎,范翠英,2003)。研究发现,儿童青少年如果缺乏建立、维持关系,以及解决冲突的必要技能,就会导致糟糕的同伴关系(高琨,邹泓,刘艳,2002;王磊,谭晨,寇彧,2005)。所以,社会技能训练被认为是促进儿童青少年同伴关系的一种有效途径(Cook,Buehler,& Blair,2013)。社会技能训练的程序为:首先诊断儿童青少年在社交方面存在的具体困难,然后分解解决困难的技能并由榜样表演相应的技能,最后,训练者引导学习者讨论并在相似的社会情境中模拟练习所观察到的技能。该训练虽然总体上对改善儿童青少年的社会交往有积极作用,但有研究发现,它只能使部分儿童青少年的同伴关系得到改善、同伴地位得到提升(Bierman & Furman,1984)。可能这种社会技能训练侧重于行为训练,并不能改善儿童青少年由于认知偏差造成的社交问题。所以,要想全面改善儿童青少年的同伴关系,还有必要对其进行社会认知方面的训练(Alisinanoglu,Ozbey,& Kesicioglu,2012;Dodge & Godwin,2013)。社会信息加工理论认为,儿童青少年在社会交往情境中的信息加工过程包括选择社交目标、评估任务环境、产生和筛选策略以及执行策略(Dwyer et al., 2010;马艳,寇彧,2007)。这些过程要求儿童青少年不断观察任务环境并检验社会交往的进展,以及确定目标达到的程度(Crick & Dodge,1994)。比如,社交中被拒绝的儿童存在敌意的归因偏差(Crick & Ladd,1993;潘佳雁,2002),通过一定的认知归因训练可以改善儿童青少年的归因方式,消除归因偏差,进而促进同伴关系。因此,社会认知训练常在改善儿童青少年同伴关系的过程中作为行为层面社会技能训练的重要补充。

综上所述,我们针对青少年同伴关系形成过程的三个环节,采用行为训练与认知训练相结合的社会技能训练技术,编制系统的改善同伴关系干预课程,以促进青少年的亲社会行为,为亲社会行为的培养探索新的思路和方法。 2 研究方法 2.1 研究设计

采用组间对照设计,设置实验班、对照班和控制班。由于具有合作、探究等教学设计环节的教学活动都可能引起学生同伴关系和亲社会行为的变化(刘诚杰,2007),所以我们增加对照班以减少系统误差。研究分为四个阶段:前测(T1)、干预、后测(T2)和干预后两周重测(T3)。实验班、对照班和空白班三次施测的问卷和程序相同,只是干预的内容不同。实验班学生接受改善同伴关系的课程(每周一节课,45分钟/节,共十周);对照班学生接受记忆力、注意力和思维能力的训练课程(课堂设计环节、课时安排均与实验班相同);空白班学生按照学校的正常安排上满十周自习课。2.2 研究对象

在河北省石家庄市某中学的初中一年级随机选取三个自然班,分别作为实验班、对照班和空白班。学生年龄为11~15岁(M=12.41,SD=0.68),三个班级的人数以及性别分布见表 1。

采用同伴评定法测量学生的同伴关系。给每位学生一份本班同性学生的名单,学生根据自己对这些同学的喜欢程度在5点量表上打分,1代表“非常不喜欢”,5代表“非常喜欢”。每位学生的同伴关系得分为本班其他同性学生对其喜欢程度的平均数,分数越高代表其同伴关系越好。 2.3.2 亲社会行为他评问卷

采用张庆鹏、寇彧(2011)编制的亲社会行为他评问卷测量学生的亲社会行为。问卷包括4个维度:利他性、遵规与公益性、关系性和特质性亲社会行为,共34个题目。为每位学生随机分配班上另外一个同性同学,要求被试在各个题目上评定该同学是否符合题目的描述,1代表“从不这样”,5代表“总是这样”。该问卷全部题目的内部一致性系数为0.97,四个维度的内部一致性系数都在0.80以上,符合心理测量学要求。基于空白班T1和T3的数据计算总分和四个维度两次测量的相关系数,依次为0.67、0.66、0.69、0.59、0.54,问卷的再测信度达到了心理测量学要求。 2.4 研究程序 2.4.1 前测

正式实施干预课程前一周(T1)对三个班学生施测同伴关系问卷和亲社会行为他评问卷。2.4.2 干预课程阶段

实验班开展的改善同伴关系干预课程包括建立关系、维持关系和冲突解决三部分,根据课程内容和任务难度,依次分配2、5、3个课时。在课程初始将学生按座位就近划分几个小组(每组8人左右,性别基本平衡)。课程设计主要分两个部分:首先是社会认知方面的讨论与练习,学生们根据具体的社交情境,在教师指导下思考并讨论社交目标、社交情境、社交策略等问题;其次是社交技能的练习(中间穿插归因训练),包括课上练习和课后实践作业。具体是围绕建立关系、维持关系和冲突解决三大主题,在第一节课开始部分有一个小的开场热身活动,接着在课程内容之后安排一个具体的社交情境进行讨论与练习;之后每个课时都安排了2~3个具体的社交情境供学生学习完课程内容之后进行讨论和练习。

(1)建立关系课程

该阶段旨在帮助初中生学习如何建立同伴关系,分五个步骤。第一步,开场热身活动“寻人信息卡”引导学生讨论“大家愿意与什么样的人建立同伴关系”(第一课时独有的开场活动,后面的课时都从第二步开始)。第二步,向学生展示具体的同伴交往情境。例如,“你刚进入新班级谁也不认识,你发现座位后面的同学课间活动时也独自坐在座位上。”第三步,评估任务环境。引导学生就某具体情境分组讨论并解决以下问题:在此情境中应该确立怎样的社交目标;哪些是积极的社交目标;如何从社交情境、熟悉性、他人的年龄、性别、可能的想法等方面进行评估。第四步,提出和筛选策略。根据之前的分析,依据可接受性、可行性等标准尽可能多地提出策略并选出最合适的策略(不限于一种)。之后,由各组选出的代表在全班面前报告本组讨论的情况,教师引导全班分析汇总各组提出的合适策略。第五步,练习策略。请学生以小组为单位在设定的具体情境下进行实际演练,教师引导学生分享感受并对失败的情况进行合理归因,在时间允许的情况下重复练习。课程结束时,教师向学生布置课后实践作业,比如“尝试与一个不认识的人开始一段对话”。

(2)维持关系课程

该阶段旨在帮助学生学习如何更好地维护同伴关系。课程以“盲人之旅”活动开场,教师引导学生讨论“同伴相处过程中,双方怎样才能维持良好的关系”,由此引入主题。然后给学生提供维持关系过程中常见的问题情境(根据之前的调查收集和编制而成)。例如,“你回家路上和同学小林聊得高兴,就把小学时的糗事和他/她说了,还告诉他/她不要告诉别人,他/她答应了。结果第二天,你就听见他/她在和别人说这件事(关于信任的问题)”、“你们四个朋友一直玩的挺好,一天A和B吵架了,A就跟你和C说不要理B,B也和你们说A不好,要是你们还和A玩,B就不和你们玩了(群体交往中的问题)”。接下来同样进行有针对性的讨论和练习。剩下的选择积极社交目标、评估任务环境、产生和筛选策略、练习策略等步骤与建立关系课程相同,最后布置一系列实践作业。

(3)冲突解决课程

此部分借鉴了王磊、谭晨和寇彧(2005)提出的“同伴冲突解决六步法”,教授学生解决同伴冲突的具体方法。具体包括了解他人的想法、了解他人的感受、了解他人产生想法和感受的原因、换位思考、提出尽可能多的解决冲突的办法和评出公认的最合理有效的冲突解决的方法六个步骤。课程首先通过“最佳配图”进行热身活动,让学生体会到在完成任务的过程中,对同一件事情如果从不同的角度出发,就会产生不同的感受与立场,由此引导学生思考“如何在不伤害彼此的前提下合理解决冲突”。接下来向学生展示2~3个冲突情境,例如,“你跟一个朋友一起聊天,她说喜欢明星××,你认为××很一般,为此你们争论起来。”然后引导学生确立积极的社交目标,接着使用“同伴冲突解决六步法”进行细致解析,得到合理有效的冲突解决办法,并加以练习。最后布置课后实践作业。

对照班与实验班同步进行10个课时的记忆力、注意力和思维能力训练课程。内容主要涉及与知识学习有关的记忆原理、注意力方法、思维技巧等。课程形式包括课堂讲解、学生分组讨论和练习等。空白班在此期间上自习课。2.4.3 后测

在干预结束时(T2)和结束后两周(T3)两个时间点对学生的同伴关系和亲社会行为进行后测。3 研究结果 3.1 实验班、对照班和空白班同伴关系和亲社会行为他评的描述统计

计算三个班级在前测(T1)、后测(T2)以及干预两周后重测(T3)的同伴关系和亲社会行为他评总分的均值和标准差(表 2)。其中,实验班学生在T2和T3上的同伴关系和亲社会他评总分都高于对照班和空白班的学生。

| 班级 | 同伴关系T1 | 同伴关系T2 | 同伴关系T3 | 亲社会总他评T1 | 亲社会总他评T2 | 亲社会总他评T3 | ||||||

| M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | |

| 实验班 | 3.67 | 0.50 | 3.83 | 0.51 | 3.94 | 0.34 | 26.07 | 7.65 | 28.66 | 7.30 | 29.09 | 6.16 |

| 对照班 | 3.32 | 0.37 | 3.27 | 0.41 | 3.19 | 0.45 | 25.37 | 6.51 | 25.63 | 6.93 | 26.60 | 7.36 |

| 空白班 | 3.44 | 0.40 | 3.21 | 0.49 | 3.26 | 0.49 | 23.53 | 5.93 | 23.44 | 6.59 | 23.77 | 6.98 |

比较三个班级同伴关系的前测分数,发现三个班级的同伴关系基线水平存在显著差异 [F(2,117)=6.95,p=0.001,ηp2=0.11,1-β=0.92],两两比较后发现实验班的基线水平显著高于对照班和空白班,对照班和空白班无显著差异(M实验班-对照班 =0.35,p<0.001;M实验班-空白班 =0.23,p=0.017;M对照班-空白班 =-0.12,p=0.213)。因此,采用协方差分析的方法,在控制同伴关系基线水平的情况下,检验三个班级在T2和T3的同伴关系是否存在显著差异,以此验证课程的干预效应(表 3)。在T2时间点上,三个班级的同伴关系得分有显著差异 [F(2,116)=14.31,p<0.001,ηp2=0.20,1-β=1.00],两两比较之后,发现实验班的同伴关系得分显著高于对照班和空白班。在T3时间点上,三个班级的同伴关系得分也有显著差异 [F(2,116)=31.42,p<0.001,ηp2=0.35,1-β=1.00],两两比较的结果也表明实验班的同伴关系得分显著高于对照班和空白班。可见,实验班学生在T2和T3的同伴关系水平均高于对照班和空白班,可以认为改善同伴关系的干预课程有效果。为进一步了解干预课程的长期效应,我们比较了实验班学生在T2和T3两个时间点上同伴关系水平的差异,结果表明实验班学生在干预后两周(T3)的同伴关系水平与干预课程刚结束时并无显著差异 [t(37)=1.66,p=0.105]。因此,改善同伴关系课程的干预效果至少可以维持两周,有较为稳定的干预效果。

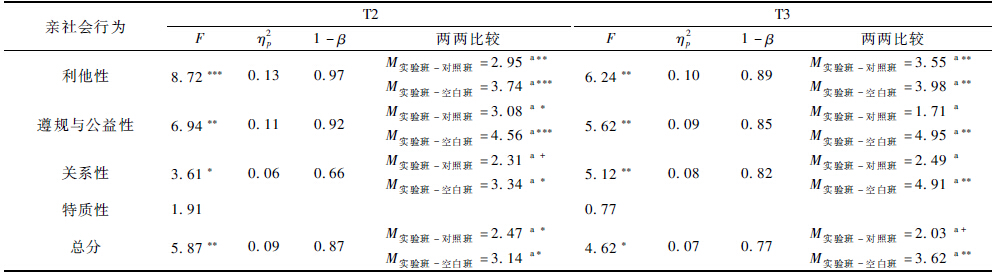

比较三个班级亲社会行为他评四个维度及其总分的前测分数,发现三个班级的基线水平除了在特质性维度上有显著差异外,其余都不存在显著差异[利他性:F(2,117)=1.00,p=0.373;遵规与公益性:F(2,117)=0.82,p=0.441;关系性:F(2,117)=1.47,p=0.234;特质性:F(2,117)=4.41,p=0.014,η2p=0.07,1-β=0.75;总分:F(2,117)=1.50,p=0.228]。控制T1的基线水平,对三个班级在T2和T3的亲社会行为他评四个维度及总分分别做协方差分析(表 4)。结果发现,三个班级的亲社会他评得分除了在特质性维度上没有显著差异外,在其他三个维度及总分上均有显著差异。从两两比较的结果来看,整体而言,实验班学生的利他性、遵规与公益性、关系性以及总的亲社会他评得分都高于对照班和空白班的学生。因而可以认为改善同伴关系的干预课程能促进初中生的亲社会行为。为进一步了解干预课程的长期效应,我们比较了实验班学生在T2和T3两个时间点上亲社会行为他评四个维度及其总分的差异,结果表明实验班学生在干预后两周(T3)的亲社会行为水平与干预课程刚结束时并无显著差异[利他性:t(37)=1.25,p=0.219;遵规与公益性:t(37)=0.42,p=0.676;关系性:t(37)=1.33,p=0.191;特质性:t(37)=0.05,p=0.960;总分:t(37)=0.70,p=0.487]。因此,改善同伴关系课程对初中生亲社会行为的促进效果至少可以维持两周,有较为稳定的干预效果。

|

| a即adjusted,其标注的数值不是原始值,而是协方差分析调整后的平均值。 +p<0.1,*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. |

在控制了同伴关系前测基线水平的情况下,实验班学生在干预后和干预两周后的同伴关系水平都显著高于对照班和空白班的学生,说明干预课程确实改善了实验班学生的同伴关系。之所以干预课程能改善初中生的同伴关系,其原因可能有以下几个方面。首先,课程的内容围绕建立关系、维持关系和冲突解决三个方面,这些都是青少年同伴关系中的核心问题,习得这三方面的相关技能会直接改善其同伴关系;其次,干预课程通过具体情境来帮助学生理解和巩固课程内容,这些情境都源于学生真实的生活,且兼顾性别、个体与群体等因素,充分调动了他们的积极性,有利于他们的参与投入;第三,参照社会信息加工模型,认知训练和归因训练相结合,帮助学生认识到同样的问题有不同的解决方式,可以从中选择更理智、更适当的解决策略;第四,注重课堂现场练习和课后实践,社会技能不仅仅是一种知识,更是解决实际问题的技能,学生通过反复练习才能真正掌握。干预过程中一系列的课后实践作业都针对学生生活实际,引导他们进一步实践课堂学习到的内容,进而促进他们反思和学以致用。 4.2 干预课程对初中生亲社会行为的促进

从三个班级学生在T2、T3时亲社会行为他评得分的情况来看,实验班学生在干预后的利他性、遵规与公益性、关系性亲社会行为以及总分上都有明显提高,且干预效果能持续一段时间,但在特质性亲社会行为上则没有明显变化。

改善同伴关系的干预课程可以促进初中生亲社会行为的原因可能包括以下两个方面。第一,改善同伴关系的课程提高了个体的社会认知能力,从而促进了亲社会行为。例如,课程引导学生同时考虑冲突双方的想法和感受,并且尝试换位站在对方的角度重新思考冲突的原因,使得学生在人际交往中能具备更多的同理心,更愿意体察他人的需求,进而增加亲社会行为的频率。同时,社会认知训练中引导学生追求积极交往目标、采取积极社交策略、对冲突情境做积极归因等内容也有助于学生形成积极的同伴交往态度,并采取亲社会行为来维护良好的同伴关系;第二,同伴关系改善以后,个体能够与同伴和谐相处,体验到更多积极的情感,增加了同伴之间做出友善行为的机会,反过来亲社会行为也更容易得到同伴的积极反馈,又增强了个体的亲社会动机,从而形成良性循环。

另一方面,特质性亲社会行为涉及主体的人格特质,而积极品质的提升需要较长期的干预和影响才能实现(张庆鹏,寇彧,2011)。而本干预课程只有10个课时,因而对特质性的亲社会行为没有明显

的促进作用。但从整体上看,改善同伴关系的干预课程,可以有效促进初中生的亲社会行为。4.3 不足与展望

本研究通过改善同伴关系的干预课程,不仅明显改善了初中生的同伴关系,还促进了他们的亲社会行为。这些量化的结果和实证的结论不仅能给一直在摸索如何上好心理课程的一线中小学教师提供新的思路,还能呈现给学生,让学生更好地了解干预课程并从真切的数字中感受其意义,激发他们的参与热情和坚持动机,从而促进干预课程的效果。尽管如此,本研究也有些许不足。一是由于学校自然班级建制的原因,三个班级同伴关系及亲社会行为的基线水平存在差异,虽然后续分析中通过协方差分析的方法予以控制,但仍然可能存在实验班、对照班和空白班学生不同质的问题;二是干预长期效应的追踪时间较短,只在干预后两周就安排重测,不能充分说明干预效果的持久性;三是使用亲社会行为他评问卷时,随机选取一名与被试同性的同学予以评定,其结果可能受到两人关系质量的影响。另外,评价者也在参与干预课程,他/她自身的变化也可能引发其对被试亲社会行为评价的改变。未来研究如果能更好地控制青少年的基线水平、自然成熟、生活事件、学校其它课程等的影响,在干预后较长时间内持续追踪,并采用更稳健的测量指标来衡量干预效果,那么其干预的效果会更有说服力。 5 结论

本研究围绕建立关系、维持关系和冲突解决三个方面,结合社会技能的行为训练和认知训练,设计并实施了干预课程。该干预课程可以有效改善初中生的同伴关系,并可以促进其亲社会行为,特别是利他性、遵规与公益性和关系性亲社会行为。

| Alisinanoglu, F., Ozbey, S., & Kesicioglu, O. S. (2012). Impact of social skill and problem behavior training program on children attending preschool: A survay.Academic Research International, 2(2), 321-330. |

| Banerjee, R., Watling, D., & Caputi, M. (2011). Peer relations and the understanding of faux pas: Longitudinal evidence for bidirectional associations.Child development, 82(6), 1887-1905. |

| Barry, C. M., & Wentzel, K. R. (2006). Friend influence on prosocial behavior: The role of motivational factors and friendship characteristics.Developmental Psychology, 42(1), 153-163. |

| Bédard, K., Bouffard, T., & Pansu, P. (2014). The risks for adolescents of negatively biased self-evaluations of social competence: The mediating role of social support.Journal of Adolescence, 37(6), 787-798. |

| Bergin, C., Talley, S., & Hamer, L. (2003). Prosocial behaviours of young adolescents: A focus group study.Journal of Adolescence, 26(1), 13-32. |

| Bierman, K. L., & Furman, W. (1984). The effects of social skills training and peer involvement on the social adjustment of preadolescents.Child development, 55(1), 151-162. |

| Caputi, M., Lecce, S., Pagnin, A., & Banerjee, R. (2012). Longitudinal effects of theory of mind on later peer relations: The role of prosocial behavior.Developmental Psychology, 48(1), 257-270. |

| Carlo, G., Crockett, L. J., Wolff, J. M., & Beal, S. J. (2012). The role of emotional reactivity, self-regulation, and puberty in adolescents' prosocial behaviors.Social Development, 21(4), 667-685. |

| Cook, E. C., Buehler, C., & Blair, B. L. (2013). Adolescents' emotional reactivity across relationship contexts.Developmental psychology, 49(2), 341-352. |

| Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment.Psychological Bulletin, 115(1), 74-101. |

| Crick, N. R., & Ladd, G. W. (1993). Children's perceptions of their peer experiences: Attributions, loneliness, social anxiety, and social avoidance.Developmental Psychology, 29(2), 244-254. |

| Dodge, K. A., & Godwin, J. (2013). Social-information-processing patterns mediate the impact of preventive intervention on adolescent antisocial behavior.Psychological science, 24(4), 456-465. |

| Dwyer, K. M., Fredstrom, B. K., Rubin, K. H., Booth-LaForce, C., Rose-Krasnor, L., & Burgess, K. B. (2010). Attachment, social information processing, and friendship quality of early adolescent girls and boys.Journal of Social and Personal Relationships, 27(1), 91-116. |

| Eisenberg, N., & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviors.Psychological bulletin, 101(1), 91-119. |

| Gregory, A. M., Light-Husermann, J. H., Rijsdijk, F., & Eley, T. C. (2009). Behavioral genetic analyses of prosocial behavior in adolescents.Developmental Science, 12(1), 165-174. |

| Hardy, S. A., & Carlo, G. (2005). Religiosity and prosocial behaviours in adolescence: The mediating role of prosocial values.Journal of Moral Education, 34(2), 231-249. |

| Laible, D., Carlo, G., Murphy, T., Augustine, M., & Roesch, S. (2014). Predicting children's prosocial and co-operative behavior from their temperamental profiles: A person-centered approach.Social Development. Article first published online, doi: 10.1111/sode.12072 |

| Lecce, S., Bianco, F., Devine, R. T., Hughes, C., & Banerjee, R. (2014). Promoting theory of mind during middle childhood: A training program. Journal of Experimental Child Psychology, 126, 52-67. |

| Spinrad, T. L., Eisenberg, N., Cumberland, A., Fabes, R. A., Valiente, C., Shepard, S. A., et al. (2006). Relation of emotion-related regulation to children's social competence: A longitudinal study.Emotion (Washington, DC), 6(3), 498-510. |

| Stoltenberg, S. F., Christ, C. C., & Carlo, G. (2013). Afraid to help: Social anxiety partially mediates the association between 5-HTTLPR triallelic genotype and prosocial behavior.Social neuroscience, 8(5), 400-406. |

| Taylor, Z. E., Eisenberg, N., Spinrad, T. L., Eggum, N. D., & Sulik, M. J. (2013). The relations of ego-resiliency and emotion socialization to the development of empathy and prosocial behavior across early childhood.Emotion, 13(5), 822-831. |

| Woodhouse, S. S., Dykas, M. J., & Cassidy, J. (2012). Loneliness and peer relations in adolescence.Social Development, 21(2), 273-293. |

| 高琨, 邹泓, 刘艳. (2002). 初中生社会交往策略的发展及其与同伴接纳的关系.心理发展与教育, 18(4), 41-46. |

| 寇彧, 付艳, 张庆鹏. (2007). 青少年认同的亲社会行为: 一项焦点群体访谈研究.社会学研究, (3), 154-174. |

| 寇彧, 徐华女. (2005). 移情对亲社会行为决策的两种功能.心理学探新, 95(3), 73-77. |

| 寇彧, 张庆鹏, 付艳. 原型理论视野中的亲社会行为研究. (2008).心理与行为研究, 6(2), 137-143. |

| 刘诚杰. (2007). 论合作探究学习的意义和策略.课程. 教材. 教法, (3), 22-24. |

| 马艳, 寇彧. (2007). 亲社会与攻击性儿童在两类假设情境中的社会信息加工特点.心理发展与教育, 23(4), 1-8. |

| 潘佳雁. (2002). 中学生同伴交往接受和拒绝的归因研究.心理科学, 25(1), 64-68. |

| 王磊, 谭晨, 寇彧. (2005). 同伴冲突解决的干预训练对小学儿童合作的影响.心理发展与教育, 21(4), 83-88. |

| 张庆鹏, 寇彧. (2011). 青少年亲社会行为测评维度的建立与验证.社会学研究, (4), 105-121. |

| 赵章留, 寇彧. (2006). 儿童四种典型亲社会行为发展的特点.心理发展与教育, (1), 117-121. |

| 周宗奎, 范翠英. (2003). 儿童社交问题解决与其社交地位关系的初步研究.心理科学, 26(5), 834-838. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31