国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 邓林园, 马博辉, 武永新. 2015.

- DENG Linyuan, MA Bohui, WU Yongxin. 2015.

- 初中生依恋与主观幸福感:自尊的中介作用

- Attachment and Subjective Well-being of Junior Middle School Students: the Mediating Role of Self Esteem

- 心理发展与教育, 31(2): 230-238

- Acta Meteorologica Sinica, 31(2): 230-238.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.02.13

-

文章历史

2. 北京市第一六六中学, 北京 100006

2. Beijing 166 middle school, Beijing 100006

美国心理学家于本世纪初首次提出了“积极心理学”的概念(Seligman & Czikszentmihalyi,2000),倡导发掘人类潜在的积极力量,而不是只去研究心理或行为问题。自此,心理学的研究大潮出现了革命性的转变,越来越多的心理学家致力于关注幸福、快乐等人类的积极品质和情绪情感,以期最终使人类走向幸福。主观幸福感(Subjective Well-being,SWB)指个体依据自己设定的标准对其生活质量所作的整体评价,包括生活满意度、积极情绪和消极情绪三个方面(Diener,1984),作为积极心理学三大研究对象之一,受到越来越多研究者的关注。

现阶段,有关成人和大学生主观幸福感的研究已经十分丰富(李文华,王丽萍,范杰,2014;杜秋霞,2013;耿晓伟,张峰,2012),但是以青少年为研究对象的主观幸福感研究还处于起步阶段(张陆,2007),专门针对初中生的主观幸福感研究就更少(张向民,张静,2011)。然而,初中阶段是个体身心发展的关键期(林崇德,2005),探索其主观幸福感现状及重要影响因素,对促进初中生健康发展并预防相关心理行为问题的产生具有重要意义。

Diener(1984)将影响主观幸福感的各种因素分为外部因素和内部因素两种。根据现有的文献来看,在影响青少年主观幸福感的外部因素(即环境因素)中,被研究较多的有生活事件、家庭因素和同伴因素等方面(杨光艳,2010);而在影响青少年主观幸福感的内部因素(即个体因素)中,被研究较多的有自尊、人格和应对方式等方面(胡芳,马迎华,2010;杨光艳,2010)。

具体而言,在影响青少年主观幸福感的环境因素方面,除了生活事件之外,家庭和同伴因素是研究者关注最多的。已有研究发现,亲子依恋是一个重要的家庭影响因素(Nickerson & Nagle,2004;邓林园,方晓义,伍明明,张锦涛,刘勤学,2013)。亲子依恋越安全,青少年体验到的主观幸福感越强;而亲子依恋不安全的青少年体验到更多的消极情绪如焦虑、抑郁,并伴随更多的问题行为(Cassidy,1996;杨玲,陆爱桃,连松州,张美超,2013;金晶,2012;王玉花,2010)。探讨同伴影响的研究也发现,青少年的同伴依恋越安全,在学校生活中就会表现出更高的生活满意度,体验到更多的积极情绪,从而总体幸福感要高于同伴依恋不良的个体(张林,徐强,2007;丁新华,王极盛,2004)。既然亲子依恋和同伴依恋都如此重要,而初中生又处在一个从童年阶段过渡到青少年阶段的关键期,其依恋关系也发生重大转移,父母的影响正在减弱,而同伴的影响正在增强(钟歆,刘聚红,陈旭,2014),那么亲子依恋和同伴依恋究竟谁对初中生主观幸福感的作用更大,而这两种依恋关系又是如何共同对初中生主观幸福感产生影响的呢?Greenberg等人(1983)的早期研究发现,亲子、同伴依恋都是青少年幸福感的预测指标,并且亲子依恋的作用更显著,但有些文献却显示,在步入青春期之后,中学生和同伴之间的交流和沟通逐渐增多,在某些情况下,同伴依恋对青少年的作用会高于父母的影响(Freeman & Brown,2001;Ainsworth & Bowlby,1991);还有研究(Raja,McGee,& Stanton,1992)发现,同伴依恋和亲子依恋各有各的作用,高同伴依恋质量无法弥补亲子依恋不良带来的负面影响。从这些研究结果来看,目前关于亲子依恋和同伴依恋对青少年发展的相对影响仍存在争议。而国内学者琚晓燕等人(2011)对亲子依恋、同伴依恋如何影响青少年社会适应的研究中提出,争论亲子依恋和同伴依恋谁更重要不再是关键,更应该关注的是这两个重要的环境变量如何对青少年产生共同影响。

在影响主观幸福感的个体因素方面,已有对成年人或大学生的研究表明,自尊是预测主观幸福感的最佳指标(Furnham & Cheng,2000;Diener,1984)。但早期的自尊研究都只是从个人的角度出发,强调个体对自己的总体评价。随着自尊的文化差异越来越受重视(尹天子,黄希庭,2012),有研究者基于社会认同理论(Crocker & Major,1989)提出自尊应该有两个方面,一个来自对个人的评价,一个来自对所属群体的评价,并称前者为个体自尊,后者为集体自尊。源自美国的研究发现,集体自尊对维持个体的幸福感起到非常重要的作用,它可以有效预测个体的总体幸福感水平(Crocker,Luhtanen,Blaine,& Broadnax,1994)。而对于像中国这样典型的集体主义国家,集体自尊的影响自然更是吸引了研究者的兴趣。一些同时考察集体自尊和个体自尊对大学生影响的研究发现,对于大学生的生活满意度、不良情绪和总体幸福感等方面,集体自尊和个体自尊的作用都很重要,并且两者之间相关显著(张林,徐强,2007;张力为,梁展鹏,2002)。然而,王磊(2008)在有关自尊的群体关联性的综述性研究中提出,对于像中国这样的集体主义国家来说,集体自尊更重要,并且集体自尊的增强可以有效提升个体自尊水平。王凤姿和产文良(2008)的研究正好支持了这一观点,该研究发现个体自尊在集体自尊与其他变量的关系中起中介作用。

综合上述,已有关于依恋、自尊与初中生主观幸福感之间关系的研究还存在以下需要继续探讨的地方:第一,以往国内的主观幸福感研究中较少涉及初中生群体(张向民,张静,2011),但初中生正处于由家庭向同伴的人际转移特殊时期,该阶段个体体验到的主观幸福感现状如何,以及亲子依恋和同伴依恋对其主观幸福感的相对影响力谁更大,是值得关注的话题;第二,以往的自尊研究更多关注到个体自尊,虽然现在已经有研究开始同时关注集体自尊和个体自尊对主观幸福感的影响,但两种自尊对初中生主观幸福感的影响机制却没有得到充分探讨;第三,以往对主观幸福感的影响因素研究,更多是单独在探讨环境因素或个体因素的作用,但这两种因素如何共同对个体尤其是初中生的主观幸福感产生影响,值得进一步探究。

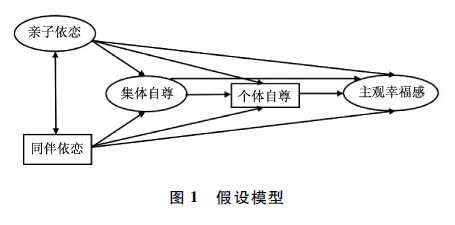

根据依恋的内部工作模式理论(Bowlby & Bretherton,1982)可知,依恋对个体心理状态的影响是通过内部工作模式起作用的,这种内部工作模式具体来讲就是个体在早期与重要他人互动过程中形成的与自我有关的概念等内容,而自尊是内部工作模式中的重要成分。这一结果在后续的实证研究中也得到支持(Cassidy,Kirsh,Scolton,& Parke,1996)。以青少年为对象的研究发现,自尊和社会认知在青少年与父母的依恋和攻击行为之间起到中介作用(Simons,Paternite,& Shore,2001);依恋能显著预测青少年的孤独感,而自尊在二者间起部分中介作用(李彩娜,班兰美,李红梅,2010)。因此,自尊可能也是依恋影响主观幸福感的一个中介变量,即依恋质量会影响个体的自尊水平,进而影响个体的主观幸福感。而基于自尊的群体关联性研究(王凤姿,产文良,2008),集体自尊又可以通过个体自尊对个体发展产生间接影响。因此,本研究基于以上两种理论假设,拟对初中生进行问卷调查,以探讨依恋关系(亲子依恋和同伴依恋)和自尊(集体自尊和个体自尊)对初中生主观幸福感的影响机制。具体研究内容为:(1)初中生主观幸福感的现状和发展特点;(2)亲子依恋、同伴依恋对初中生主观幸福感的相对影响力;(3)集体自尊和个体自尊在亲子依恋、同伴依恋与初中生主观幸福感关系之间的中介机制,并提出如图 1的假设模型:

|

| 图 1 假设模型 |

采取方便取样的方法,从山东省菏泽市选取2所初中,一所为国家示范化标准学校,一所为普通中学。再从每所初中的各个年级随机抽取3个班的学生作为被试,共完成问卷898份,剔除回答不完整或不认真的问卷后,有效问卷为857份,有效率为95.4%。其中男生450名,女生406名(性别变量缺失1名);初一291名,初二288名,初三278名。2.2 研究工具 2.2.1 亲子和同伴依恋

选取由Armsden和Greenberg(1987)编制的亲子与同伴依恋量表(IPPA)进行调查,该量表共75道题目,采用5点计分,从“1”(从来不这样)到“5”(总是这样),由母子依恋、父子依恋和同伴依恋三个分量表构成,每个分量表各25题。每个分量表又可以分为信任、沟通、疏离三个维度,将信任维度和沟通维度的得分相加再减去疏离维度得分,就得到每个依恋分量表的总分,分数越高代表依恋水平越高。在本研究中,母子依恋、父子依恋、同伴依恋三个分量表的Cronbach α系数分别为0.87、0.89、0.92。 2.2.2 主观幸福感

主观幸福感测查由生活满意度和积极消极情绪两个问卷组成。

生活满意度采用由 Huebner(1991)编制的生活满意度量表,共7题,如:“目前我的生活很不错”。问卷采用5点计分,从“1”(完全不符合)到“5”(完全符合),总分越高表明个体的总体生活满意度越高。在本研究中该问卷的Cronbach α系数为0.86。

积极消极情绪采用由陈文峰和张建新(2004)修订自Bradburn的《情感平衡量表》。该问卷共14题,由积极情绪(共8题)和消极情绪(共6题)两个维度组成。量表采用4点计分,从“1”(没有)到“4”(经常有),由被试对过去一个月的情绪状况进行自评。在本研究中,为了更好地测量初中生的情况,采用探索性因素分析对问卷进行修订。在做因素分析时,KMO球形检验的值 0.831,表明适合做因素分析。最终抽取的因素为:消极情绪保留原量表中的第2、3、6、9、12、14题,共6题,而积极情绪保留原量表中的第1、4、10、11、13题,共5题。经过对部分题目的反向计分,将各维度的题目得分相加得到维度分,而维度分越高代表积极情绪或消极情绪体验越频繁。在修订后的量表中,积极情绪与消极情绪分量表的Cronbach α系数分别为0.82和0.80。2.2.3 集体自尊

选自张力为、梁展鹏(2002)修订的《集体自尊量表中文版》。该量表由16 道题组成,采用7点计分,从“1”(完全不同意)到“7”(完全同意)。量表分为集体成员自尊(个体认为自己在所属群体当中是重要的,所属群体在本研究中指自己所在的班级),内部集体自尊(个体认为自己所属的群体是有价值且受到尊重的)、外部集体自尊(个体认为在别人眼中自己所属的群体是重要的)和认同影响(个体认为群体概念会对自我概念产生影响)四个维度。经过对部分题目的反向计分,将各维度题目得分相加得到维度分,再将各维度分相加得到总分,维度分和总分越高都代表集体自尊水平越高。在本研究中,总量表的Cronbach α系数为0.81,各分维度分别为0.64,0.78,0.80和0.60。 2.2.4 个体自尊

采用由Rosenberg(1965)编制的自尊量表(汪向东,王希林,马弘,1999)进行调查,共10 道题目,采用4点计分,从“1”(非常不同意)到“4”(非常同意)。主要测查个体自我价值感高低和自我接纳的程度,如“我时常觉得自己一无是处”。总分越高表明个体自尊水平越高。在本研究中该量表的Cronbach α系数为 0.78。 2.3 数据处理

采用SPSS17.0 软件对数据进行录入和管理,并使用SPSS17.0和AMOS20.0 两个统计软件进行数据统计和分析。

3 结果与分析 3.1 各变量描述统计

整体来看,初中生的亲子、同伴依恋处于比较中等偏上的水平:在5点量表中,父子信任(M题均分=3.86)、父子沟通(M题均分=3.21)、母子信任(M题均分=3.75)、母子沟通(M题均分=3.31)、同伴信任(M题均分=3.82)和同伴沟通(M题均分=3.55)的题均分介于3~4之间,而父子疏离(M题均分=2.33)、母子疏离(M题均分=2.28)和同伴疏离(M题均分=2.59)的题均分介于2~3之间;集体自尊和个体自尊水平较高:集体自尊在7点量表中的题均分为5.28,而个体自尊在4点量表中的题均分为3.07;主观幸福感处于中等水平:生活满意度的题均分为2.85,积极情绪题均分为3.01,消极情绪题均分为2.40。

进一步采用MANOVA检验考察初中生的依恋、自尊和主观幸福感的性别和年级差异,结果如下:

在亲子依恋方面,总体而言,男生的父子依恋水平更高[F(1,840)=5.08,p<0.05],而母子依恋的性别差异不显著[F(1,840)=0.04,p=0.84],并且,母子依恋[F(2,840)=10.94,p<0.01]和父子依恋[F(2,840)=10.94,p<0.01]的年级差异均显著,初二开始下降,而初二和初三没有显著差异;但性别和年级在母子依恋[F(2,840)=7.56,p<0.01]和父子依恋[F(2,840)=5.48,p<0.01]上的交互作用均显著,进一步简单效应分析结果表明,随着年级升高,男生的母子依恋水平(M初一-M初二=0.66,p=0.61;M初二-M初三=2.77,p<0.05;M初一-M初三=3.43,p<0.05)和父子依恋水平(M初一-M初二=1.28,p=0.32;M初二-M初三=3.15,p<0.05;M初一-M初三=4.44,p<0.01)均呈下降趋势,初三的水平最低,但初一和初二的差异不显著,而女生的母子依恋(M初一-M初二=8.06,p<0.01;M初二-M初三=-4.84,p<0.01;M初一-M初三=3.22,p=0.06)和父子依恋水平(M初一-M初二=7.06,p<0.01;M初二-M初三=-3.35,p<0.05;M初一-M初三=3.71,p<0.05)均是随年级升高先下降后回升;性别和年级在同伴依恋上的交互作用不显著[F(2,840)=1.36,p=0.26],并且年级的主效应也不显著,但性别的主效应显著[F(1,840)=10.94,p<0.01],女生的同伴依恋水平更高。

在自尊方面,性别和年级在集体自尊[F(2,840)=2.09,p=0.12]和个体自尊[F(2,840)=1.42,p=0.24]上的交互作用均不显著;个体自尊的性别差异[F(1,840)=2.07,p=0.15]和年级差异[F(2,840)=1.49,p=0.23]也均不显著;但集体自尊的性别差异[F(1,840)=5.23,p<0.05]和年级差异[F(2,840)=15.62,p<0.01]均显著,具体表现随着年级升高,初中生的集体自尊呈先下降后上升的趋势(M初一-M初二=5.86,p<0.01;M初二-M初三=-2.50,p<0.01;M初一-M初三=3.37,p<0.01),并且男生的集体自尊水平更高。

在主观幸福感方面,总体而言,女生的消极情绪更多[F(1,840)=5.49,p<0.05],初一学生的消极情绪少于初二和初三学生[F(2,840)=6.35,p<0.01];性别和年级在消极情绪[F(2,840)=3.24,p <0.05]上的交互作用显著,进一步简单效应分析结果表明,随着年级升高,男生的消极情绪并无明显变化[F(2,448)=0.92,p=0.40],但女生的消极情绪年级差异显著[F(2,403)=8.37,p<0.01],初一女生的消极情绪明显少于初二和初三女生(M初一-M初二=-1.56,p<0.01;M初一-M初三=-1.38,p<0.01),但初二和初三女生的消极情绪无显著差异(M初二-M初三=0.18,p=0.67);性别和年级在生活满意度[F(2,840)=1.16,p=0.31]和积极情绪[F(2,840)=0.46,p=0.63]上的交互作用均不显著;积极情绪的性别差异[F(1,840)=0.32,p=0.57]和年级差异[F(2,840)=0.11,p=0.89]也均不显著;但生活满意度的性别差异[F(1,840)=13.11,p<0.01]和年级差异[F(2,840)=16.54,p<0.01]均显著,具体表现随着年级升高,初中生的生活满意度呈不断下降的趋势(M初一-M初二=1.06,p<0.01;M初二-M初三=1.33,p<0.01;M初一-M初三=2.39,p<0.01),并且男生的生活满意度更高。

| 总均分 | 男 | 女 | 初一 | 初二 | 初三 | |

| 父子依恋 | 53.62±12.76 | 54.60±11.57 | 52.54±13.90 | 56.25±11.79 | 52.37±12.72 | 52.17±13.38 |

| 母子依恋 | 53.59±13.07 | 53.70±11.63 | 53.47±14.50 | 56.02±12.44 | 51.96±13.24 | 52.74±13.20 |

| 同伴依恋 | 48.53±13.79 | 47.09±13.30 | 50.13±48.54 | 49.13±15.03 | 47.13±12.95 | 49.37±13.20 |

| 集体自尊 | 84.49±12.97 | 85.45±12.61 | 83.41±13.30 | 87.55±11.62 | 81.69±13.37 | 84.18±13.25 |

| 个体自尊 | 30.67±3.58 | 30.84±3.45 | 30.48±3.71 | 30.94±3.38 | 30.62±3.49 | 30.45±3.85 |

| 生活满意度 | 19.92±4.98 | 20.51±5.11 | 19.27±4.75 | 21.05±5.25 | 20.00±4.70 | 18.66±4.69 |

| 积极情绪 | 15.04±2.69 | 14.98±2.43 | 15.10±2.96 | 15.07±2.85 | 15.01±2.70 | 15.03±2.53 |

| 消极情绪 | 14.39±3.36 | 14.16±3.22 | 14.64±3.50 | 13.84±3.46 | 14.58±3.09 | 14.76±3.47 |

| *代表p<0.05,**代表p<0.01,下同. | ||||||

由表 2可知,亲子、同伴依恋以及集体、个体自尊与主观幸福感各维度之间均呈显著相关。其中依恋(含母子依恋、父子依恋和同伴依恋)水平均与集体自尊、个体自尊,以及生活满意度和积极情绪呈显著正相关,与消极情绪呈显著负相关;集体自尊和个体自尊都与生活满意度和积极情绪呈显著正相关,但与消极情绪呈显著负相关。可见初中生依恋水平越高,自尊水平越高,其主观幸福感也越高。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| 1.父子依恋 | 1.00 | ||||||

| 2.母子依恋 | 0.59** | 1.00 | |||||

| 3.同伴依恋 | 0.40** | 0.38** | 1.00 | ||||

| 4.集体自尊 | 0.33** | 0.36** | 0.35** | 1.00 | |||

| 5.个体自尊 | 0.31** | 0.31** | 0.30** | 0.43** | 1.00 | ||

| 6.生活满意度 | 0.26** | 0.27** | 0.19** | 0.18** | 0.20** | 1.00 | |

| 7.积极情绪 | 0.33** | 0.38** | 0.39** | 0.36** | 0.38** | 0.37** | 1.00 |

| 8.消极情绪 | -0.32** | -0.34** | -0.29** | -0.23** | -0.25** | -0.23** | -0.32** |

在控制性别和年级的情况下,以初中生母子依恋、父子依恋、同伴依恋、集体自尊和个体自尊这5个变量为预测变量,并分别以生活满意度、积极情绪和消极情绪为结果变量,进行分层逐步多元回归分析。结果如表 3。

| 生活满意度 | 积极情绪 | 消极情绪 | ||||||||||

| ΔR2 | Β | t | ΔR2 | β | t | ΔR2 | β | T | ||||

| 第一层 | 0.05 | 第一层 | 0.00 | 第一层 | 0.02 | |||||||

| 性别 | -0.12 | -3.75** | 性别 | 0.02 | 0.55 | 性别 | 0.08 | 2.63** | ||||

| 年级 | -0.16 | -4.99** | 年级 | 0.03 | 1.11 | 年级 | 0.07 | 2.24* | ||||

| 第二层 | 第二层 | 第二层 | ||||||||||

| 母子依恋 | 0.06 | 0.13 | 3.24** | 同伴依恋 | 0.15 | 0.21 | 6.24** | 母子依恋 | 0.11 | -0.17 | -4.28** | |

| 同伴依恋 | 0.02 | 0.10 | 2.71** | 个体自尊 | 0.07 | 0.20 | 5.93** | 同伴依恋 | 0.04 | -0.17 | -4.71** | |

| 个体自尊 | 0.01 | 0.08 | 2.39* | 母子依恋 | 0.04 | 0.19 | 5.63** | 个体自尊 | 0.01 | -0.11 | -3.09** | |

| 父子依恋 | 0.00 | 0.09 a | 2.19* | 集体自尊 | 0.02 | 0.15 | 4.20** | 父子依恋 | 0.01 | -0.11 | -2.78** | |

| 注:aβ=0. 004. 性别为虚拟变量:男=0,女=1。 | ||||||||||||

可显著预测初中生生活满意度的变量依序为“母子依恋”、“同伴依恋”、“个体自尊”和“父子依恋”。四个预测变量共可有效解释“生活满意度”9%的变异量。其中对“生活满意度”最具预测力的是“母子依恋”,其解释变异量为 6%。回归模型中四个预测变量的β值均为正数,这说明该四个方面对生活满意度有正向预测作用。

可显著预测初中生积极情绪的变量依序为“同伴依恋”、“个体自尊”、“母子依恋”和“集体自尊”。五个预测变量共可有效解释“积极情绪”28%的变异量。其中最具预测力的是“同伴依恋”,其解释变异量为 15%。回归模型中四个预测变量的β值均为正数,这说明该四个方面对积极情绪有正向预测作用。

可显著预测初中生消极情绪的变量依序为“母子依恋”、“同伴依恋”、“个体自尊”和“父子依恋”。四个预测变量共可有效解释“消极情绪”17%的变异量。其中最具预测力的是“母子依恋”,其解释变异量为 11%。回归模型中四个预测变量的β值均为负数,这说明该四个方面对消极情绪有负向预测作用。3.4 集体、个体自尊在亲子、同伴依恋与主观幸福感之间的中介作用

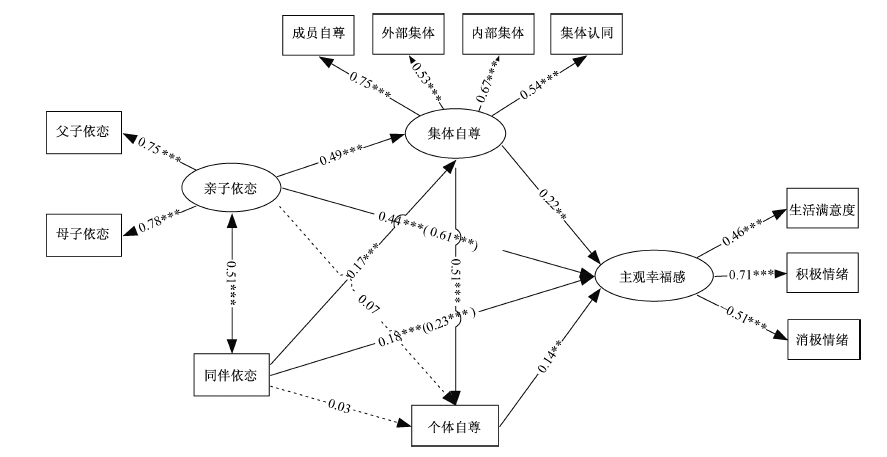

在相关分析的基础上,采用结构方程模型(SEM)对依恋影响初中生主观幸福感的机制进行考察,用极大似然法对图 1 的假设模型进行估计和检验,结果表明各项拟合指数都良好(χ2/df=5.488,RMSEA=0.072,NFI=0.920,CFI=0.933,GFI=0.958)。除了亲子依恋→个体自尊和同伴依恋→个体自尊两条路径系数不显著之外,其他路径系数均显著,亲子依恋和同伴依恋都通过三种主要途径对初中生主观幸福感产生影响:依恋→主观幸福感;依恋→集体自尊→主观幸福感;依恋→集体自尊→个体自尊→主观幸福感。其中亲子依恋对主观幸福感的三种影响途径中,直接效应占74.07%,亲子依恋→集体自尊→主观幸福感的间接效应占17.72%,亲子依恋→集体自尊→个体自尊→主观幸福感的间接效应占6.32%;而同伴依恋对主观幸福感的三种影响途径中,直接效应占75.86%,同伴依恋→集体自尊→主观幸福感的间接效应占11.71%,同伴依恋→集体自尊→个体自尊→主观幸福感的间接效应占5.75%。

|

| 图 2 自尊在依恋与初中生主观幸福感之间的中介作用 |

总的来说,初中生的依恋处于积极安全的水平,无论集体自尊还是个体自尊水平都相对较高,总体幸福感指数处于中上水平。但值得注意的是,初中生主观幸福感中的生活满意度方面呈现中等偏低状态,并且随年级不断下降。这与一些其他关于我国初中生生活满意度调查结果较一致,从初一到初三学生的总体生活满意度呈逐渐下降趋势(种媛,杨俊龙,夏小燕,2007;谭千保,曾苗,2007;王鑫强,张大均,2012),究其原因可能是初中生处于从童年期向青春期过渡的阶段,面临着青春期生理变化、学习、升学等各方面的压力和挑战需要去适应(郝传慧,雷雳,2007)。这一现象需要引起教育工作者的重视。

从发展的角度来看,本研究发现了明显的初二现象,尤其是女生:女生与父母的依恋水平随年级呈U型变化模式,重要转折期在初二;女生的集体自尊也随年级呈U型变化模式,重要转折期也在初二;初一女生的消极情绪明显少于初二和初三女生,但初二和初三女生之间并无显著差异,因此初二也是转折点;男、女生的生活满意度从初二开始都不断下降,但不管哪个年级都是女生的生活满意度更低。其实初二现象,在很多有研究中都得到证实(沈永江,张景焕,2011;向明凯,段立欣,吴兰波,2008),但从本研究的结果来看,初二对于女生来说是更危险的时期,消极情绪从初二开始增加,初三没有明显改善,同时生活满意度持续下降。究其原因,有学者指出由于女生比男生更注重人际关系中的自我暴露、亲密和情感支持(Frijns,Keijsers,Branje,& Meeus,2010),她们对于父母和同伴依恋关系的反应更为敏感。因此,对于父母和同伴的不安全依恋更易引发女生的消极情绪,降低生活满意度。同时有研究表明女生对于人际关系的投注和依赖较多,她们更易受到情感方面的伤害(杨海燕,2010),所以女生在初二面对人际关系的疏离时更容易产生消极情绪。并且本研究的结果还发现,女生的生活满意度更低,而且消极情绪更多。因此,初二现象,尤其是女生的初二现象值得研究者和教育工作者们高度关注。4.2 初中生亲子、同伴依恋以及集体、个体自尊对其主观幸福感的预测作用

根据回归分析的结果可以看见,亲子依恋和同伴依恋对于初中生的主观幸福感都具有显著的预测作用,说明亲子依恋和同伴依恋对于促进他们的幸福感都很重要,这一研究结果进一步澄清了父母和同伴在青少年发展中到底扮演什么角色这一争议性的话题。亲子依恋和同伴依恋不仅可以对青少年的社会适应(Lempers & Clark-Lempers,1992;Paterson,Pryor,& Field,1995;琚晓燕等,2011)和问题行为(方晓义,1995)等起到共同影响,还可以共同预测青少年的主观幸福感。但具体到主观幸福感的不同方面,父子依恋、母子依恋和同伴依恋的相对影响力又是不一样的。在生活满意度和消极情绪的预测模型中都是母子依恋的预测力最强,在积极情绪的预测模型中同伴依恋的预测力最强。可见,母亲作为孩子通常意义上的主要依恋对象,其主要影响即使在孩子进入青春期之后也是存在的,初中生与母亲的情感联结是其对生活现状是否满意的关键,并且安全的母子依恋可以保护初中生更少体验到积极情绪。而同伴依恋对初中生积极情绪的预测力最强,可见,对于进入青春期的孩子来说,同伴还是他们快乐的主要源泉,这与很多前人的研究也是一致的(金晶,2012;张魁,杨楠,耿耀国,2012)。因此,要提升初中生的主观幸福感,与父母和同伴的良好关系都很重要,父母尤其是母亲扮演的是一个安全岛的角色,而同伴的角色则在于促进他们有更多积极的情绪体验。

从自尊的预测作用来看,个体自尊的预测范围更广,个体自尊的提升既可以增加生活满意度和积极情绪,也可以减少消极情绪;而集体自尊只对初中生的积极情绪有显著预测作用。可见集体自尊的主要作用在于促进初中生有更多的快乐,这与同伴依恋的作用比较相似。4.3 初中生亲子、同伴依恋以及集体、个体自尊对其主观幸福感的影响机制

结构方程建模的结果表明,亲子依恋和同伴依恋对初中生主观幸福感既有直接的作用也有通过自尊产生的间接作用,但直接作用占更大的比例。这支持了依恋理论(Bowlby,1973),即积极的依恋关系可以促进个体的心理健康,也支持了内部工作模式在依恋和个体发展之间的重要中介影响(Bowlby & Bretherton,1982)。并且本研究发现,无论是亲子依恋还是同伴依恋对初中生个体自尊的直接作用均不显著,要么是通过集体自尊直接影响到初中生的主观幸福感,要么是先通过集体自尊进而对其个体自尊产生影响,最后影响到其主观幸福感。可见,相对于个体自尊而言,集体自尊在依恋与初中生主观幸福感的关系中是一个更关键的中介变量。这说明,自尊的作用的确具有文化差异性。尽管在已有的研究中发现,个体自尊在依恋与很多个体发展变量之间的关系都起到显著的中介作用(杨玲等,2013;琚晓燕等,2011),但当将集体自尊的作用纳入之后,个体自尊的中介作用明显削弱了。这支持了很多关于自尊文化差异的理论和研究,黄希庭等人(2012)的研究指出在不同的文化背景之下,自尊在根源性、包容性和表达性三个方面都表现出不同。对中国人来说,自尊有四个取向:个人取向自尊、关系取向自尊、家族(团体)取向自尊和他人取向自尊,除个人取向自尊外,其余三个自尊均为社会取向(翁嘉英,杨国枢,许燕,2009),可见与集体相关的自尊是更重要的。而自尊的群体关联性假设(王磊,2008)认为,个体会将发生在某个(些)其所从属社会群体中的成败事件作为评价自身价值的标准。自尊的群体关联性体现在若干个体所从属的群体之中,如家族、性别、种族、国家等。同时自尊的群体关联性具有两个特性:第一,自尊对群体事件的依随性。即个体的自尊与其所属社会群体的表现存在某种程度的依随关系;第二,自尊对群体依随的差异性。即自尊对有特定意义的群体事件其依随的程度在不同个体间存在差异,或同一个体的自尊对不同的群体依随的程度存在差异。因此,对于初中生来说,如何提升班级凝聚力,促进他们对班集体的认同和评价对于提升自我肯定以及进一步提升其主观幸福感非常关键。4.4 研究启示和不足

基于本研究的结果,对于如何提升初中生主观幸福感,有几点启示:第一,本研究发现典型的初二现象,尤其是女生,面临较多危机因素,因此学校心理辅导工作应重视初二学生尤其女生的心理预防和疏导工作。第二,对初中生来说,父母和同伴的支持同等重要,但其影响在主观幸福感的不同方面各有偏重,因此如何更好地促进初中生与父母之间、与同伴之间的积极沟通与交流,避免情感疏离,对于增强他们的主观幸福感都有帮助。第三,集体自尊的重要中介作用表明,在中国文化下,要增强学生的主观幸福感,仅仅注重学生个体自尊的提升是不足够的,更关键的是,如何进行班级和学校的团体文化建设,促进初中生对所在集体的认同和归属感。

本研究虽然取得了一定成果,但是仍然存在以下不足。首先,在本研究中,学生生活满意度量表仅仅测查了学生的总体生活满意度,缺乏对学校生活、家庭生活、学业等的满意度等方面的更细致考量,未来的研究可以选择更适合的相关量表。其次,缺乏更加系统的抽样。研究采取方便取样的方式,从两所学校的每个年级里各抽取了三个班级,样本的代表性尚待提高;最后,本研究是横断研究,只能揭示变量与变量之间存在某种相关关系,不能揭示变量与变量之间的因果关系。

5 结论

通过研究,得到以下结论:

(1)总体而言,男生的父子依恋水平、集体自尊水平和生活满意度更高,女生的同伴依恋水平和消极情绪更高;

(2)男女生表现出不同的年级发展特点,女生在亲子依恋、集体自尊和消极情绪上,男生在集体自尊上表现出明显的初二现象;

(3)亲子依恋、同伴依恋水平越高,初中生的集体自尊和个体自尊水平越高,其主观幸福感程度也越强;

(4)母子依恋、同伴依恋、个体自尊和父子依恋依次显著正向预测初中生的生活满意度,并依次负向预测初中生的消极情绪;同伴依恋、个体自尊、母子依恋和集体自尊依次显著正向预测初中生的积极情绪。

(5)亲子、同伴依恋不仅能直接影响初中生的主观幸福感,而且通过两种途径(依恋→集体自尊→主观幸福感;依恋→集体自尊→个体自尊→主观幸福感)间接对其产生影响。

| Ainsworth, M. D., & Bowlby, J. (1991). An ethological Approach to Personality Development. American Psychologist, 46: 333-341. |

| Armsden, C. G., & Greenberg, T. M. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16( 5), 427-454. |

| Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss, Vol. 2. Separation: Anxiety and Anger. New York: Basic Books, 55-60. |

| Bowlby, J. (1982). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. New York:Basic Books, 27-42. |

| Cassidy, J., Kirsh, S. J., Scolton, K. L., & Parke, R. D. (1996). Attachment and representations of peer relationships.Developmental Psychology, 32(5), 892-904. |

| Crocker, J., & Major, B. ( 1989). Social stigma and self-esteem: The self protective properties of stigma. Psychological Review, 96, 608-630. |

| Crocker, J., Luhtanen, R., Blaine, B., & Broadnax, S. (1994). Collective self-esteem and psychological well-being among White, Black, and Asian college students. Personality and social psychology Bulletin, 20(5), 503-513. |

| Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575. |

| Freeman, H., & Brown, B. B. (2001). Primary attachment to parents and peers during adolescence: Differences by attachment style. Journal of Youth and Adolescence, 30(6):653-674. |

| Frijns, T., Keijsers, L., Branje, S., & Meeus, W. (2010). What parents don't know and how it may affect their children: Qualifying the disclosure-adjustment link. Journal of Adolescence, 33(2), 261-270. |

| Furnham, A, & Cheng, H. (2000). Perceived parental behavior, self-esteem and happiness. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 35(10), 463-470. |

| Greenberg, M. T., Sigel M., & Leitch, C. J. (1983). The nature and importance of attachment relationships to parents and peer during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 2 (5), 373-386. |

| Huebner, E. S. (1991). Initial Development of the Students' Life Satisfaction Scale. School Psychology International, 12, 231-240. |

| Lempers, J. D., & Clark-Lempers, D. S. (1992). Young, middle, and late adolescents' comparisons of the functional importance of five significant relationships. Journal of Youth and Adolescence, 21(1), 53-96. |

| Nickerson, A. B., & Nagle, R. J. (2004). The influence of parent and peer attachments on life satisfaction in middle childhood and early adolescence. In Quality-of-Life Research on Children and Adolescents (pp. 35-60). Springer Netherlands. |

| Paterson, J., Pryor, J., & Field, J. (1995). Adolescent attachment to parents and friends in relation to aspects of self-esteem. Journal of Youth and Adolescence, 24(3), 365-376. |

| Raja, S., McGee, R., & Stanton, W. (1992). Perceived attachment to parents and peers psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21(4), 471-485. |

| Seligman, M., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology. An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14. |

| Simons, K. J., Paternite, C. E., & Shore C. (2001). Quality of parent/adolescent attachment and aggression in young adolescents. Journal of Early Adolescence, 21(2), 182-203. |

| 邓林园, 方晓义, 伍明明, 张锦涛, 刘勤学. (2013). 家庭环境、亲子依恋与青少年网络成瘾. 心理发展与教育, 29(3), 305-311. |

| 陈文峰, 张建新. (2004). 积极/消极情感量表中文版的结构和效度. 中国心理卫生杂志, 763-765. |

| 丁新华, 王极盛. (2004). 青少年主观幸福感研究述评究.心理科学进展, 12 (1), 59-66. |

| 杜秋霞.(2013).中年人感戴、自尊和主观幸福感的关系. 北京教育学院学报(自然科学版), 8(3), 18-24. |

| 方晓义. (1995). 母亲依恋、父母监控与青少年的吸烟、饮酒行为. 心理发展与教育, 3, 54-58. |

| 郝传慧, 雷雳. (2007). 青少年心理弹性的效用与提升. 中国青年研究, 1, 72-75. |

| 胡芳, 马迎华. (2010). 青少年主观幸福感研究进展. 中国学校卫生, 31(8), 1023-1024. |

| 耿晓伟, 张峰. (2012). 大学生性别角色与主观幸福感的关系: 自尊的中介作用. 心理与行为研究, 10(5), 384-388. |

| 金晶. (2012). 初中生依恋、主观幸福感及自尊的关系研究. 湖南师范大学硕士学位论文. |

| 琚晓燕, 刘宣文, 方晓义. (2011). 青少年父母、同伴依恋与社会适应性的关系.心理发展与教育, 27(2), 174-180. |

| 李彩娜, 班兰美, 李红梅. (2010). 大学生孤独感及其与依恋、自尊的关系. 中国临床心理学杂志, 18 (4), 514-516. |

| 林崇德. (2005). 发展心理学. 浙江:浙江教育出版社. |

| 李文华, 王丽萍, 苑杰. (2014). 大学生主观幸福感与家庭亲密度和适应性的关系.中国健康心理学杂志, 22(7), 1067-1069. |

| 沈永江, 张景焕. (2011). 团体心理辅导对初二学生班级环境的影响.中国临床心理学杂志, 19(3), 410-412. |

| 谭千保, 曾苗. (2007). 548名中学生的班级环境和生活满意度. 中国健康心理学杂志, 21(8), 544-547. |

| 王凤姿, 产文良. (2008). 大学生个人自尊、集体自尊与自我和谐水平的关系研究. 中国健康心理学杂志, 16(11), 1224-1226. |

| 王磊. (2008). 自尊的群体关联性及其启示. 华南师范大学学报(社会科学版), (4), 124-129. |

| 王鑫强, 张大均. (2012). 初中生生活满意度的发展趋势及心理韧性的影响:2年追踪研究. 心理发展与教育, 28(1), 91-98. |

| 王玉花. (2010). 有童年期留守经历的大学生成人依恋、社会支持与主观幸福感的关系研究. 心理学探新. 30(2), 71-75. |

| 汪向东, 王希林, 马弘. (1999). 心理卫生评定量表手册(增订版). 中国心理卫生杂志社, 142-149. |

| 翁嘉英, 杨国枢, 许燕. (2009). 华人多元自尊的概念分析与量表建构. 中国人的自我:心理学的分析.重庆:重庆大学出版社, 356-398. |

| 向明凯, 段立欣, 吴兰波. (2008). 直击“初二现象”. 中学生, 10, 14-15. |

| 杨海燕, 蔡太生, 何影. (2010). 父母依恋和同伴依恋与高中生行为问题的关系. 中国临床心理学杂志, 18(1), 106-110. |

| 杨光艳. (2010). 不同教师群体主观幸福感探析. 和田师范专科学校学报(汉文综合版), 29(3), 47-48. |

| 杨玲, 陆爱桃, 连松州, 张美超. (2013). 听障青少年依恋和生活满意度关系: 自尊的中介作用. 中国特殊教育, (9), 27-32. |

| 尹天子, 黄希庭. (2012). 自尊的神经机制. 西南大学学报(社会科学版), 38(2), 62-67. |

| 张魁, 杨楠, 耿耀国. (2012). 青少年同伴依恋、世故性和行为及情绪问题的关系. 赤峰学院学报(自然科学版), 28(3), 147-149. |

| 张力为, 梁展鹏. (2002). 运动员的生活满意感: 个人自尊与集体自尊的贡献.心理学报, 34(2), 160-167. |

| 张林, 徐强. (2007). 自我概念和个体自尊、集体自尊对大学生主观幸福感的影响. 中国临床心理学杂志, 15 (6), 609-611. |

| 张陆. (2007). 中小学教师教育幸福的结构及测量. 华东师范大学硕士学位论文. |

| 张向民, 张静. (2011). 我国青少年学生主观幸福感研究综述——对1995-2011 年间287 篇学术论文的文献综述. 教育研究, 29(20), 32-34. |

| 钟歆, 刘聚红, 陈旭. (2014). 青少年同伴依恋: 基于发展的视角. 心理科学进展, 22(7), 1149-1158. |

| 种媛, 杨俊龙, 夏小燕. (2007). 少数民族中学生生活满意度的跨文化研究. 民族教育研究, 18(30), 99-103. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31