国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 侯珂, 刘艳, 屈智勇, 张云运, 蒋索. 2015.

- HOU Ke, LIU Yan, QU Zhiyong, ZHANG Yunyun, JIANG Suo. 2015.

- 班级结构对留守儿童心理健康的影响:同化还是对比效应?

- The Impact of Classroom Composition on Psychological Adjustment of Left-behind Children: Contrast Effect or Assimilation Effect?

- 心理发展与教育, 31(2): 220-229

- Acta Meteorologica Sinica, 31(2): 220-229.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.02.12

-

文章历史

2. 北京师范大学发展心理研究所, 北京 100875;

3. 北京师范大学社会发展与公共政策研究院, 北京 100875;

4. 北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心, 北京 100875;

5. 温州医科大学环境与公共卫生学院心理学系, 温州 325035

2. Institute of Developmental Psychology, Beijing Normal University, Beijing 100875;

3. School of Social Development and Public Policy, Beijing Normal University, Beijing 100875;

4. National Innovation Center for Assessment of Basic Education Quality, Beijing Normal University, Beijing 100875;

5. Department of Psychology in School of Environment and Public Health, Wenzhou Medical University, Wenzhou 325035

改革开放以来,农村大量剩余劳动力不断向城市转移,但由于诸多原因大部分农民工将其子女留在家乡。留守儿童正是指因父母双方或一方外出而被留在户籍所在地,不能和父母双方共同生活在一起的未成年儿童(段成荣,周福林,2005)。由于缺乏父母教养监管和情感支持,他们在教育和心理健康等方面都存在诸多潜在危险。目前全国农村留守儿童数量已达6102.55万,占农村儿童总数的37.7%(全国妇联课题组,2013)。规模如此庞大留守儿童人数,使得他们在农村义务教育阶段在校生中的总体比重不断攀升,同时由于区域差异和农村基础教育布局调整的现实,其人数比例在局部(各学校或班级间)又并不均衡。

前人研究着重于比较留守儿童和一般农村儿童在学业、心理健康和社会适应上的差异,探讨个体、家庭层面的危险和保护性因素,只有少量研究关注学校班级环境的作用(宋淑娟,张影,2009),尤其忽略了不同家庭背景同学在班级内的相互影响。班级中不同背景和特征(性别、族群、家庭类型和能力等)的学生比例组成了稳定的班级结构(classroom composition),它是产生差异化班级环境的客观基础。在我国农村中小学校中,班级内一般农村儿童或留守儿童所占全班同学的比例,是否会对个体(尤其是留守儿童)的情绪和心理适应状况产生一定的影响?对该问题的深入探究,会为优化留守儿童的学校教育环境、促进其心理健康和社会适应提供理论依据,但国内学界对此尚缺乏相应的实证研究。

基于相关的理论和实证结果可以推测,班级结构对不同家庭背景农村儿童的影响存在两种不同的方式。首先,从经济学、社会学和教育学中对能力、社会经济地位、性别和族群等方面的同群效应(peer effects,也称为contextual effects,compositional effects)研究成果来看,班级结构对个体的学业成就存在同化作用。例如处于平均成绩更好的班级环境中,会提高个体自身的成绩;反之,如果处在平均成绩更差的班级中,则可能拉低个体自己的成绩(Hoxby,2000;Zimmer & Toma,2000;Burns & Mason,2002)。类似的效应在心理学界被称为同伴传染(peer contagions)或同伴社会化(peer socialization),研究者发现个体的各类外化问题行为(Dishion & Tipsord,2011)、抑郁等内化问题(Prinstein,2007;Conway,Rancourt,Adelman,Burk,& Prinstein,2011)都会在某一特定环境中和周围的同伴变得相似。虽然心理学者更多的是关注朋友和友伴团体的传染或社会化,但是在班级结构层次此效应依然存在(Dmitrieva,Steinberg,& Belsky,2007)。

其次,从另一个角度分析则可能会得到相对复杂的推论。近30年来,教育心理学界在不同年龄阶段、不同文化条件下重复验证的池鱼效应( big-fish-little-pond effect,Marsh & Parker,1984)显示,在控制班级平均成绩(能力)对学生成绩的积极预测后,进入平均成绩较高班级的学生其学业自我概念较低,而在平均成绩较低班级中个体的学业自我概念较高(Seaton,Marsh,& Craven,2009)。这说明在同一班级环境内,个体往往将自己的学业表现与同学相互比较,从而很大程度上塑造了个体的学业自我概念。类似情况不仅在能力分班(ability grouping)等条件下存在,班级结构在其他背景上的差异也会导致同学间的社会比较,从而产生相对性的心理影响。例如Crosnoe(2009)对校际生源分层的研究发现,中低收入家庭子女就读于高收入家庭生源较多的学校,会比就读于低收入家庭生源较多的学校出现更多的心理和社会性问题。Walsemann,Bell和Maitra(2011)对美国“全国青少年健康追踪研究”(Add Health)数据库的分析也表明,所在学校的白人学生比例与青少年所属种族(黑人-白人)的交互项会显著预测个体的抑郁和躯体化症状。

由此不难看出,班级结构对个体可能存在同化(assimilation)和对比(contrast)两种不同性质的影响机制。当同化作用超过对比作用时,个体的学业、行为表现和情感体验逐渐会和班级中多数同伴变得相似,同群效应得以显现。但对比作用产生的影响更大时,就会出现类似池鱼效应的现象,尤其是对处于弱势地位的个体来说,如果相似状况的同学越少,越感觉到自己“特殊”,个体所承受的压力也就越大,进而有更多的适应不良。本研究所关注的农村留守儿童群体,许多已有数据表明(高文斌,王婷,刘正奎,王香玲,2007; 宋淑娟,张影,2009; 赵景欣,刘霞,2010),留守儿童实际存在相对严重的心理和社会适应问题,据此可推断其比例较高的班级学生总体的心理健康状况通常更差。如果班级内的同化机制显著,处于一般农村儿童生源较少的班级将不利于个体的心理健康。另一方面,由于留守儿童相对劣势的社会地位,或受部分污名化影响(申继亮,胡心怡,刘霞,2009),选择进入一般农村儿童占主体的班级,又可能让他们感知到突出的对比效应,进而出现较多的心理健康症状。

有鉴于心理健康是一个多维度的复合概念,本研究主要从抑郁症状、自尊和未来压力感知3个重要的方面加以考察。自尊和抑郁是较为常用的心理健康指标,文章此处不再作过多介绍。未来压力感知是指个体对自己未来的学业、职业、人际及家庭目标产生的焦虑和压力。这种压力感知在青春期逐渐出现,与个体周围环境变化有关,也受宏观经济文化影响(Seiffge-Krenke,Aunola,& Nurmi,2009;Seiffge-Krenke et al., 2010)。有研究表明,较之美英发达国家,东欧及东亚等社会转型国家中青春期个体未来压力感知更高(Seiffge-Krenke,2012)。中国城市化进程势必对大量农村儿童日后的身份、生活方式和工作选择造成深远的影响,这类改变和不确定性会给个体带来较高的未来压力感知,因此将其作为农村儿童心理健康的具体指标具有一定的针对性和现实意义。

班级结构对于个体不同的心理健康指标的具体影响机制还可能存在一定的差异。现有同伴社会化研究较为一致地表明,作为一种情绪状态,抑郁症状容易受周围朋友和友伴团体的传染(Prinstein,2007;Conway et al,2011);在关注班级内对比效应的研究中,虽然有人认为个体抑郁症状显著受其影响(Walsemann,Bell,& Maitra,2011),但未能得到其他学者的支持(Crosnoe,2009),所以抑郁症状受班级结构产生的同化机制影响的概率可能更高。自尊和未来压力感知属于对自身和外在环境的认知评价,相对情绪状态具备一定的内在和私密特性,同伴间的一般沟通和互动估计难以造成直接的同伴传染。另外,虽然以它们作为具体指标的研究较少,但根据与之联系紧密的相关指标,如消极自我印象(Crosnoe,2009)、学业自我概念(Marsh et al., 2014)、学业和职业抱负(Marsh,1991; Nagengast & Marsh,2012; Dupriez,Monseur,Van Campenhoudt,& Lafontaine,2012)的研究结果,可以推测自尊和未来压力受比较机制的影响应该更加明显。

综上所述,关于班级结构对农村儿童心理适应的影响机制,本研究提出了两种不同的假设。其中同化效应假设主要针对抑郁症状:班级内一般农村儿童占比与个体的抑郁症状存在负向预测作用,且班级内其他学生平均抑郁水平在其间起到中介作用。换言之,留守儿童比例越高,班级内其他学生的抑郁水平也越高,而班级内其他学生的抑郁症状则能直接正向预测个体的抑郁水平。而对于自尊和未来压力感知,对比效应假设则可能更适合:班级中一般农村儿童占比与个体家庭背景(留守、特殊结构家庭)能够交互预测其自尊和未来压力感知,留守儿童(或特殊结构家庭儿童)在一般农村儿童占比越高的班级中其自尊水平会更低,未来压力感知会更高。 2 研究方法 2.1 样本

样本来自瑞典国际发展合作署资助的“处境不利儿童发展状况研究”项目数据,整群抽样选取了河南和陕西两省3县17所农村学校(包括了1所农村九年一贯制学校、3所乡镇初级中学、5所乡镇中心小学和8所村级小学和教学点),对其中4~9年级的103个班级内学生进行整班实测,获得有效样本4021人。其中小学生1989人,初中生2032人(4年级12.3%,5年级17.5%,6年级19.6%,7年级21.3%,8年级15.6%,9年级13.7%);女生1966人,男生2055人。年龄在7.9~18.5岁之间(MD=12.8,SD=1.9)。在此样本基础上,区分出3类不同家庭背景的农村学生群体:首先根据父母离婚、去世和入狱等情况划分出特殊结构家庭的农村儿童,共209人(5.2%);在余下的样本中区分出留守儿童和一般农村儿童,其中父母均在农村家中居住的一般农村儿童共2355人(58.6%),父母双方或单方外出务工(且回家间隔时间在3个月以上)的留守儿童共1457人(36.2%)。

所选取的班级人数在10~63之间(MD=39.0,SD=12.0),各班男生占比在27.6%~85.7%之间(MD=51.2%,SD=9.3%)。一般农村儿童占比在30.3%~100%(MD=60.8%,SD=18.8%),留守儿童比例在0%~63.8%(MD=34.3%,SD=17.8%);特殊结构家庭(父母离婚、去世和入狱)儿童占比0%~17.4%(MD=4.9%,SD=3.8%)。其中半数以上班级一般农村儿童占比在45%~75%之间,一般农村儿童占比超过90%和低于40%的分别有10个班级,只有1个班级(n=23)全部学生是一般农村儿童,删除该班级后对所有模型的估计影响不大,所以研究保留了所有样本。 2.2 研究变量 2.2.1 自尊

采用Rosenberg(1965)的整体自尊量表(Self-Esteem Scale,SES)评定个体关于自我价值和自我接纳的总体感受,此量表由10个项目组成,5点计分,被试根据项目描述与自身的符合程度,回答从“非常不符合”到“非常符合”。计算各项目的平均分,总分越高说明自尊水平越高。该量表国内外应用广泛(汪向东,王希林,马弘,1999),在本研究中内部一致性信度为0.74。 2.2.2 抑郁症状

采用Kovacs(1992)编制的儿童抑郁调查量表(Children's Depression Inventory,CDI;刘凤瑜,1997)的10 题简版形式(CDI-S)。该量表用于测量抑郁的不同症状,如睡眠困难、胃口不好、自杀意念等。每个项目由关于同一内容的三句描述组成,这三个描述句分别反映了正常反应、中度抑郁症状和严重抑郁症状,分别记为0分、1分、2分,总分0~20分。计算在10个项目上的总分,分数越高,表明抑郁症状越严重。本研究中该量表内部一致性信度为0.75。2.2.3 未来压力知觉

取自Seiffge-Krenke(1995)的问题问卷(Problem Questionnaire),该问卷考察了儿童青少年阶段在人际、学业、自我等7个方面典型和突出的日常压力源。研究选取了其中未来方面(problem with future)维度,该维度共8个项目,主要考察了儿童青少年对日后的生活、学业和成就等方面产生的焦虑和感知到的压力(例如,“你不能找到工作”),4点计分,要求被试从“不担心”到“非常担心”对题项进行评定,分别记作1~4分。研究中内部一致性信度为0.88。 2.2.4 班级平均得分

班级层次的抑郁症状、自尊和未来压力知觉水平的平均得分,是排除了被试本人得分外班级其他成员在这3方面各自的平均分数,由于排除了个体自身分数,所以同一班级内不同个体这些分值是不同的。2.2.5 不同家庭背景的农村儿童和班级结构

对于3类不同家庭背景的农村学生,研究以一般农村家庭儿童为参照,设置了两个虚拟变量,一是特殊结构家庭变量(特殊结构家庭儿童=1,一般农村家庭儿童=0,留守儿童=0),二是留守儿童变量(留守儿童=1,特殊结构家庭儿童=0,一般农村家庭儿童=0)。本研究所关注的班级结构是某一特定班级中不同家庭背景(留守、特殊结构家庭和一般农村家庭)学生人数在该班级中所占的比例。为了避免分析中出现多重共线性问题,本研究采用了单一指标,即一般农村家庭背景儿童在该班级中所占的比例,简称“一般农村儿童占比”。2.2.6 控制变量

研究中采用母亲受教育程度作为家庭社会经济的指标,母亲的受教育程度按照“没有上过学”、“小学”、“初中”、“高中”、“中专/职高”、“大专”、“本科”和“研究生”分为8个类别,在编码时对这些选择分别按受教育年限赋予相应分值。社区治安状况则由儿童针对最近半年内居住地附近盗窃、斗殴、赌博、抢劫、诈骗、拐卖人口、强奸和杀人8类违法犯罪事件是否发生加以报告,分别计以0和1,累积后作为社区治安状况指数。此外,年龄、班级规模(人数)、班级中的男生比例,以及是否寄宿(寄宿=1,非寄宿=0,有62.4%的儿童在学校寄宿)、小学-初中虚拟变量(小学=1,初中=0)、性别(男生=1,女生=0)都属于控制变量。2.3 数据分析方法

研究班级结构对个体的影响机制不能回避的某些关键性的混淆因素。由于调查数据的局限,学校层面的变量较为缺乏,可能导致遗漏变量偏差,所以采用学校固定效应( fixed effects,Allison,2009)模型控制了每所学校没有观测到的系统性差异,以便集中考察班级之间的差异。运用学校-班级-个体3层随机截距模型(Multilevel Model)并对自变量组间中心化后的估计结果基本一致(参数稍许偏高),本研究最终报告了学校固定效应模型分析的结果。至于可能存在的选择性偏差(不同家庭背景个体选择学校以及学校分班过程中存在的非随机性),考虑到农村家庭的择校行为并不普遍,即便择校也是流向城市的公立重点学校或私立校(叶庆娜,2007;谢硅,2012),留在农村接受义务教育的个体多数仍是就近入学,所以研究对此未作相应的控制。此外,因为调查样本中不可避免地存在缺失值(不同变量缺失介于0.2%~7%之间,大部分变量缺失低于3%),研究按照Rubin(1987)提出的多重填补方法(Multiple imputation)对其进行处理并汇总统计结果,并依据技术建议(Enders,2010; StataCorp,2013)生成了30个数据集,所有模型估计结果都基于这30个数据集,并依据Rubin的规则合并而成。

基于研究假设和上述考虑,本研究针对3个因变量分别估计了4个模型。模型0中包含了:性别、社区治安状况、母亲受教育年限、年龄、是否寄宿、小学、班级规模和班级性别比例8项个体(Xi)和班级层次的控制变量(Uj);研究着重关注的特殊结构家庭(Dijk),留守儿童(Lijk)两项虚拟变量和班级内一般农村儿童占比(Rj)。为了验证同化效应假设,模型1在模型0基础上加入了相应因变量的班级平均得分Yj,具体回归模型为:

其中,i,j,k分别是代表个体、班级和学校的下标,αk代表学校固定效应。为了验证对比效应假设,模型2在模型0的基础上加入了特殊结构家庭、留守儿童与班级内一般农村儿童比例的两个项交互项(Lijk×Rj)和(Dijk×Rj)得到回归方程:

最后,研究还将所有变量纳入了回归方程得到模型3加以进一步考察。统计分析采用Stata 12的MI和xtreg完成。3 研究结果 3.1 班级构成对未来压力感知的影响

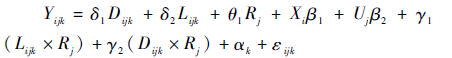

对于个体感知的未来压力,如表 1所示,模型0展示了个体和班级层次一系列控制变量对其的预测作用。可以发现,男孩感知到更高的未来压力,寄宿和班级规模也对未来压力感知存在显著正向预测。在控制系列相关变量之后,较之于一般农村儿童,留守儿童和特殊结构家庭儿童所报告的未来压力感知和抑郁症状显著更高,但一般农村儿童占比和班级内男生比例对其没有显著的预测作用。模型1是在模型0的基础上加入班级平均的未来压力感知得分,以检验同化效应假说。模型2则在模型0的基础上加入了两个交互项,即班级内一般农村儿童占比×留守儿童虚拟变量和班级内一般农村儿童占比×特殊结构家庭儿童虚拟变量,以检验对比效应假设。模型1的结果则表明班级的平均未来压力感知并不能有效预测个体的该项分数。模型2的分析显示,对于未来压力感知,一般农村儿童比例与特殊结构家庭的交互作用明显(B=0.91,t=2.49,p<0.05)。模型3则将两个假设涉及变量同时纳入回归方程,依然发现上述交互作用显著,同样更支持对比效应假设。在删除所有学生均为一般农村儿童的1个班级后,原来边缘显著的班级未来压力感知平均分在模型1(B=0.09, t=2.03,p<0.05)和模型3中(B=0.10,t=2.05,p<0.05)变为显著,但这两个模型中其他变量的显著性没有发生改变。由图 1可以看出,对于特殊结构家庭的个体,当他们所在班级内一般农村儿童占比较低时,其感知的未来压力和一般家庭背景的个体差异并不明显,但是随着班级内一般农村儿童比例的增加,特殊结构家庭的儿童未来压力感知明显有所提升(简单斜率B=0.77,t=5.73,p<0.001);对于一般家庭的儿童,班级内一般农村儿童占比变化不会明显改变他们对未来压力的感知(简单斜率B=-0.14,t=-0.72,p>0.05)。

|

| 图 1 不同家庭背景对班级内一般农村儿童比例和个体自尊、未来压力感知的调节 |

| 未来压力感知 | ||||

| Model0 | Model1 | Model2 | Model3 | |

| B(SE) | B(SE) | B(SE) | B(SE) | |

| 截距 | 1.84(0.29) *** | 1.64(0.30) *** | 1.91(0.29) *** | 1.72(0.31) *** |

| 性别 | 0.09(0.03)** | 0.09(0.03)** | 0.09(0.03)** | 0.09(0.03)** |

| 社区治安状况 | 0.05(0.05) | 0.05(0.05) | 0.05(0.05) | 0.05(0.05) |

| 母亲受教育年限 | 0.01(0.01) | 0.01(0.01) | 0.01(0.01) | 0.01(0.01) |

| 年龄 | 0.01(0.01) | 0.01(0.01) | 0.01(0.01) | 0.01(0.01) |

| 是否寄宿 | 0.11(0.04)** | 0.11(0.04)** | 0.11(0.04)** | 0.11(0.04)** |

| 特殊结构家庭 | 0.18(0.06)** | 0.18(0.06)** | -0.33(0.21) | -0.33(0.21) |

| 留守儿童 | 0.08(0.03)** | 0.08(0.03)** | -0.07(0.11) | -0.07(0.11) |

| 小学-初中 | -0.12(0.06) | -0.10(0.06) | -0.12(0.06) | -0.10(0.06) |

| 班级规模 | 0.01(0.00)** | 0.01(0.00)** | 0.01(0.00)** | 0.01(0.00)** |

| 班级内男生比例 | -0.16(0.19) | -0.14(0.19) | -0.15(0.19) | -0.13(0.19) |

| 一般农村儿童占比 | -0.00(0.18) | 0.01(0.18) | -0.14(0.20) | -0.14(0.20) |

| 班级平均得分 | 0.09(0.05) | 0.09(0.05) | ||

| 一般农村儿童占比×留守儿童 | 0.27(0.20) | 0.27(0.20) | ||

| 一般农村儿童占比×特殊结构家庭 | 0.91(0.37)* | 0.92(0.37)* | ||

| R2 | 0.058 | 0.063 | 0.067 | 0.067 |

| 注:参数估计根据多重填补生成的30个数据集按Rubin规则合成。*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001,同下。 | ||||

对于自尊,由表 2中模型1可知,家庭周边社区治安状况、个体年龄、小学虚拟变量和班级规模有显著负向预测作用。留守儿童虽然比一般农村儿童低,但并不显著(B=-0.01,t=-0.68,p>0.05)。特殊结构家庭的儿童的自尊比一般农村儿童低,达到边缘显著(B=-0.08,t=-1.92,p=0.06)。班级内男生比例,以及一般农村儿童在班级内所占比例对自尊都没有显著的预测。同上,采用模型1和模型2分别对同化效应和对比效应两种假说加以检验。 结果发现,在模型1中,班级的平均自尊得分并不能预测个体的自尊得分。而在模型2中,一般农村儿童占比与留守儿童的交互作用明显(B=-0.43,t=-3.05,p<0.01)。在同时纳入了两个假说涉及变量的模型3中,结果也更支持对比效应假设。据此,研究在模型2的基础上进一步进行了简单斜率分析,从图 1可以看出,对于留守儿童来说,当其所在班级内一般农村儿童占比较低时,他们自尊甚至高于一般家庭背景的个体,但是随着班级内来自一般农村家庭的个体比例增加,留守儿童的自尊水平会随之下降(简单斜率分析B=-0.48,t=-6.87,p<0.001);对于一般家庭的儿童,班级内一般农村儿童占比变化不会明显改变他们的自尊水平(简单斜率分析B=-0.05,t=-0.35,p>0.05)。

| 自尊 | ||||

| Model 0 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | |

| B(SE) | B(SE) | B(SE) | B(SE) | |

| 截距 | 4.56(0.20) *** | 4.49(0.21) *** | 4.48(0.20) *** | 4.41(0.21) *** |

| 性别 | 0.01(0.02) | 0.01(0.02) | 0.00(0.02) | 0.01(0.02) |

| 社区治安状况 | -0.12(0.03) *** | -0.12(0.03) *** | -0.12(0.03) *** | -0.12(0.03) *** |

| 母亲受教育年限 | -0.01(0.01) | -0.01(0.01) | -0.01(0.01) | -0.01(0.01) |

| 年龄 | -0.02(0.01) * | -0.02(0.01) * | -0.02(0.01) * | -0.02(0.01) * |

| 是否寄宿 | -0.02(0.03) | -0.02(0.03) | -0.02(0.03) | -0.02(0.03) |

| 特殊结构家庭 | -0.08(0.04) | -0.08(0.04) | 0.04(0.14) | 0.04(0.14) |

| 留守儿童 | -0.01(0.02) | -0.01(0.02) | 0.21(0.08)** | 0.21(0.08)** |

| 小学-初中 | -0.23(0.04) *** | -0.23(0.04) *** | -0.23(0.04) *** | -0.23(0.04) *** |

| 班级规模 | -0.00(0.00) * | -0.00(0.00) * | -0.00(0.00) * | -0.00(0.00) * |

| 班级内男生比例 | 0.04(0.13) | 0.05(0.13) | 0.03(0.13) | 0.04(0.13) |

| 一般农村儿童占比 | -0.20(0.13) | -0.20(0.13) | -0.05(0.14) | -0.05(0.14) |

| 班级平均得分 | 0.02(0.02) | 0.02(0.02) | ||

| 一般农村儿童占比×留守儿童 | -0.43(0.14)** | -0.43(0.14)** | ||

| 一般农村儿童占比×特殊结构家庭 | -0.20(0.25) | -0.20(0.25) | ||

| R2 | 0.085 | 0.085 | 0.090 | 0.090 |

对于抑郁症状,家庭周边社区治安状况有显著正向预测作用。较之于一般农村儿童,特殊结构家庭儿童和留守儿童所报告的抑郁症状显著更高。同上,采用模型1和模型2分别对同化效应和对比效应假说加以检验。与自尊和未来压力感知不同,对抑郁症状的回归模型分析结果更支持同化效应假设。模型2和模型3中纳入的两个交互项均不显著,但模型1和模型3中纳入的班级抑郁症状平均得分则能显著预测个体的抑郁症状分数(B=0.32,t=4.16,p<0.001)。

| 抑郁症状 | ||||

| Model 0 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | |

| B(SE) | B(SE) | B(SE) | B(SE) | |

| 截距 | 0.28(0.09)** | 0.11(0.10) | 0.30(0.10) *** | 0.12(0.10) |

| 性别 | -0.00(0.01) | 0.00(0.01) | 0.00(0.01) | 0.00(0.01) |

| 社区治安状况 | 0.12(0.02) *** | 0.11(0.02) *** | 0.12(0.02) *** | 0.11(0.02) *** |

| 母亲受教育年限 | 0.00(0.00) | 0.00(0.00) | 0.00(0.00) | 0.00(0.00) |

| 年龄 | 0.00(0.00) | 0.01(0.00) | 0.00(0.00) | 0.01(0.00) |

| 是否寄宿 | 0.01(0.01) | 0.01(0.01) | 0.01(0.01) | 0.01(0.01) |

| 特殊结构家庭 | 0.10(0.02) *** | 0.10(0.02) *** | 0.01(0.07) | 0.01(0.07) |

| 留守儿童 | 0.03(0.01)** | 0.03(0.01)** | -0.02(0.04) | -0.01(0.04) |

| 小学-初中 | 0.02(0.02) | 0.02(0.02) | 0.02(0.02) | 0.02(0.02) |

| 班级规模 | -0.00(0.00) | 0.00(0.00) | -0.00(0.00) | -0.00(0.00) |

| 班级内男生比例 | -0.02(0.07) | -0.01(0.07) | -0.02(0.07) | -0.01(0.07) |

| 一般农村儿童占比 | -0.02(0.07) | 0.01(0.06) | -0.05(0.07) | -0.03(0.07) |

| 班级平均得分 | 0.32(0.08) *** | 0.31(0.08) *** | ||

| 一般农村儿童占比×留守儿童 | 0.08(0.07) | 0.07(0.07) | ||

| 一般农村儿童占比×特殊结构家庭 | 0.16(0.12) | 0.16(0.12) | ||

| R2 | 0.063 | 0.074 | 0.065 | 0.075 |

研究利用河南、陕西两省三县的调查数据发现,相对于一般农村儿童,留守和特殊结构家庭的儿童有更高的抑郁状态和未来压力感知。这与以往很多研究的结论是一致的(高文斌等,2007;范兴华,方晓义,刘勤学,刘杨,2009;范兴华,2011;宋淑娟,张影,2009; 赵景欣,刘霞,2010)。与前人关注的角度不同,本研究重点考察了个体所在班级的一些客观结构性因素与儿童青少年心理健康的关系。例如研究中发现,班级规模对农村儿童心理健康水平的某些方面(未来压力感知、自尊)都会产生一定的消极影响,但班级性别比例与所测心理健康指标关系并不明显。

其中比较有意思的是,本研究证实了对于个体的心理健康状态,相同班级环境中其他同伴的家庭背景、行为和心理状态在班级层次的聚合水平也会产生影响,并且存在同化效应和对比效应两条重要途径。具体来说,同化和对比两种效应在心理健康不同方面得以彰显:对于未来压力感知和自尊,个体所在班级中一般农村儿童的比例虽然与前者在总体上不存在显著相关,但是针对不同家庭背景的个体却起到了异质性的作用,尤其是对于留守儿童,研究发现班级内一般农村儿童占比越高,其自尊水平就越低。而对于抑郁症状,班级层次的聚合水平则产生了一种弥散性的同化效应,并不会因为个体的家庭背景差异而削弱或增强。

在本研究中,班级结构和个体自身家庭背景的对比效应在未来压力感知和自尊方面之所以得以凸显,究其原因很可能是下行比较(downward comparisons)的差异化结果。从社会比较理论的角度看,虽然也存在产生同化效应的上行比较(basking-in-reflected-glory-effect),但这只是个体与同伴行为变得相似的一个弱解释。下行比较在相对弱势群体中相当常见,常常有助于提升他们对自我和周围环境的积极评估(Wills,1981;Wheeler & Suls,2005)。由于下行比较还依赖于比较样例的可获得性(Higgins,1996),所以当班级内一般农村儿童比例越高,留守儿童等弱势群体能够获取的向下比较的样例也就越少。这使得他们觉得在班级中被边缘化,也降低了对班级的社会认同和依恋,进而对自己的评估变得消极,也容易感知到更高的环境压力。然而对于一般家庭背景的农村儿童群体,他们在认知上体验到对比冲突会较小,这种班级结构性的影响就不再显著。

但是实证结果与预期并非完全契合,未发现留守儿童的未来压力感知会因班级结构改变,后者只会对特殊结构家庭子女产生一定影响。未来压力感知主要源自学业、职业和亲密关系三个方面(Seiffge-Krenke et al., 2010),父母外出务工在其中两个方面为其子女提供了较为稳定的积极预期。首先是增加了家庭经济收入,为子女教育提供了一定的物质保障,同时也能为子女的职业预期和选择起到榜样示范,最终部分缓冲了班级结构对其未来压力感知产生的消极影响。而特殊结构的家庭非但无法提供类似的资源和榜样,还使得子女对将来能否建立亲密关系产生一定顾虑和怀疑,自然无法拮抗班级结构产生的对比效应。对于自尊,也只发现班级结构会对留守儿童产生消极作用,对特殊家庭结构子女影响不大。可能是因为来自特殊结构家庭子女的自尊在三类群体中已经处于最低水平,使得班级结构的消极影响无法得以凸显。但研究中特殊结构家庭个体对自尊的回归系数仅为边缘显著,上述推断需要在以后的实证中进一步验证。

本研究结果还显示,在控制了学校之间的差异后,班级内其他个体的平均抑郁水平对个体症状有显著的预测作用。这很可能是源自班级内同伴直接互动的影响,如朋友间的共同反刍(co-rumination)交流方式(Schwartz-Mette & Rose,2012)、小团队或社交网络中的同伴社会化过程(Prinstein,2007)等,班级平均水平作为其他同伴抑郁状况的一个聚合测量指标,自然也涵盖了这几类变异来源。另外值得注意的是,实证结果并未发现班级结构(班级内一般农村儿童占比)的主效应作用,研究最初的假设包含了一个中介效应的推论,即班级内非一般农村儿童比例越大其平均抑郁水平会越高,进而加重了嵌套在其中个体自身的抑郁程度。但事实并非如此,表明本研究所考察的班级成员的家庭背景并非班级层次抑郁状况的唯一决定因素。

虽然结果分析认为,对于未来压力感知和自尊班级结构具有对比效应,而班级层次的聚合水平对于抑郁症状产生了同化效应,但实际上这两种效应并不是完全相互排斥的,只是对心理健康的不同侧面影响在程度上有所不同。例如,研究中发现,对于未来压力感知,班级未来压力感知平均分的预测效应边缘显著,而在剔除了完全由一般农村儿童构成的班级后,这一影响甚至变得显著。另外,班级内同伴之间的比较也可能影响个体的抑郁状态(Ahrens & Alloy,1997),虽然在本研究中未发现这一结果,很可能是由于调节作用检验中经常存在低估所致(Aguinis,Beaty,Boik,& Pierce,2005)。所以这两种效应的影响作用仍值得在后续研究中作进一步考察。

本研究结果对于制定教育政策的启示是,在义务教育阶段的农村学校中,班级内不同家庭背景学生的安置比例会对留守儿童等弱势群体的心理健康造成一定的影响。欧美学界在Coleman报告(1966)及布朗诉教育委员会案(Brown v. Board of Education)之后,就从不同学科角度极为细致地探讨了族群隔离和融合、学生能力分班等教育安置方式的得失利弊,其中大量涉及到对不同班级结构的实证探究。反观国内对此类问题的实证研究还相当匮乏,虽然我国教育实践中的族群问题并不突出,但由于处于社会转型期,在校学生的家庭社会经济地位和阶层差距愈发明显,城镇化带来的留守儿童、随迁子女等特殊群体的教育安置问题也逐渐成为社会关注焦点。在教育公平的前提下,在学校环境中如何促进不同家庭背景个体的身心和学业健康发展同样是值得研究者关注和决策者重视的问题。本研究是借鉴西方学界相关研究范式对该类型问题探究一种初步的尝试,研究结果提示我们,如果留守儿童在其就读的班级中属于少数群体,其心理健康状况尤其值得关注。当然,在教育实践中如何科学合理的安排班级的生源结构比例还需要更多的实证数据。

由于项目调查设计的局限,本研究也存在一定的不足。例如,遗漏了一些学校层面的关键背景变量,在资源薄弱且受布局调整政策影响的农村基础教育中,校际间的差异无疑是显著的。虽然研究通过学校固定效应加以控制,但是如果能够获取相应的信息则有助于得到更有价值的分析结果。另外,如果能在全国范围内抽取更合理和更有代表性的追踪数据,将会对班级结构对留守儿童心理健康状况的影响做出更具体的评估,并为教育实践提供更为可靠和准确的信息。5 结论

综上所述,本研究主要有以下结论:

(1)留守儿童的抑郁状态和未来压力感知显著高于一般农村儿童;

(2)对于个体的自尊和未来压力感知,班级结构存在对比效应,即班级内一般农村儿童占比越高,留守儿童的自尊水平越低,特殊结构家庭的儿童的未来压力感知越大,但对一般农村家庭儿童的影响不显著;

(3)对于抑郁症状,班级结构存在同化效应,即控制学校间的差异后,所在班级学生的平均抑郁水平对留守儿童和其他农村儿童的抑郁症状都有显著预测作用。

| Aguinis, H., Beaty, J. C., Boik, R. J., & Pierce, C. A. (2005). Effect size and power in assessing moderating effects of categorical variables using multiple regression: A 30-year review. Journal of Applied Psychology, 90, 94-107. |

| Ahrens, A. H., & Alloy, L. B. (1997). Social comparison processes in depression. In B. Buunk & R. Gibbons (Eds.), Health, Coping, and Well-being: Perspectives from Social Comparison Theory. (pp. 389-410). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. |

| Allison, P. D. (2009). Fixed Effects Regression Models. Thousand Oaks: Sage. |

| Benner, A.D., & Crosnoe, R. (2011). The racial/ethnic composition of elementary schools and students' academic and socioemotional functioning. American Educational Research Journal, 48, 621-646. |

| Burns, R. B., & Mason, D. A. (2002). Class composition and student achievement in elementary schools. American Educational Research Journal, 39(1), 207-233. |

| Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., & York, R. (1966). Equality of Educational Opportunity. Washington, DC. |

| Crosnoe, Robert. 2009. “Low-Income students and the socioeconomic composition of public high schools.” American Sociological Review, 74, 709-730. |

| Conway, C. C., Rancourt, D., Adelman, C. B., Burk, W. J., & Prinstein, M. J. (2011). Depression socialization within friendship groups at the transition to adolescence: The roles of gender and group centrality as moderators of peer influence. Journal of Abnormal Psychology, 120(4), 857-867. |

| Dishion, T. J., & Tipsord, J. M. (2011). Peer contagion in child and adolescent social and emotional development. Annual Review of Psychology, 62, 189-214. |

| Dmitrieva, J., Steinberg, L., & Belsky, J. (2007). Child-care history, classroom composition, and children's functioning in kindergarten. Psychological Science, 18(12), 1032-1039. |

| Dupriez, V., Monseur, C., Van Campenhoudt, M., & Lafontaine, D. (2012). Social inequalities of post-secondary educational aspirations: Influence of social background, school composition and institutional context. European Educational Research Journal, 11(4), 504-519. |

| Enders, C. K. (2010). Applied Missing Data Analysis. Guilford Press. |

| Higgins, E. T. (1996). Knowledge activation: Accessibility, applicability, and salience. In E. T. Higgins & A. W. Kruglanski (Eds.), Social Psychology: Handbook of Basic Principles (pp. 133-168). New York: Guilford Press. |

| Hoxby, C. (2000). Peer Effects in the Classroom: Learning from Gender and Race Variation (No. w7867). National Bureau of Economic Research. |

| Kovacs, M. (1992). Children's Depression Inventory-Short Form. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems. |

| Prinstein, M. J. (2007). Moderators of peer contagion: A longitudinal examination of depression socialization between adolescents and their best friends. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 36(2), 159-170. |

| Portes, A., & Hao, L. (2004). The schooling of children of immigrants: Contextual effects on the educational attainment of the second generation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(33), 11920-11927 |

| Marsh, H. W., & Parker, J. W. (1984). Determinants of student self-concept: Is it better to be a relatively large fish in a small pond even if you don't learn to swim as well?. Journal of Personality and Social Psychology, 47(1), 213. |

| Marsh, H.W. (1991) Failure of high-ability high schools to deliver academic benefits commensurate with their students' ability levels. American Educational Research Journal, 28(2), 445-480. |

| Marsh, H. W., Abduljabbar, A. S., Morin, A. J., Parker, P., Abdelfattah, F., Nagengast, B., et al. (2014). The Big-Fish-Little-Pond effect: Generalizability of social comparison processes over two age cohorts from western, asian, and middle eastern islamic countries. Journal of Educational Psychology, Advance online publication. |

| Nagengast, B., & Marsh, H. W. (2012). Big fish in little ponds aspire more: Mediation and cross-cultural generalizability of school-average ability effects on self-concept and career aspirations in science. Journal of Educational Psychology, 104(4), 1033. |

| Rosenberg M. (1965). Society and the Adolescent Self-image. Princeton, NJ: Princeton University. |

| Rubin, D. B. (1987). Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys. New York:John Wiley. |

| Schwartz-Mette, R. A., & Rose, A. J. (2012). Co-rumination mediates contagion of internalizing symptoms within youths' friendships. Developmental Psychology, 48, 1355-1365. |

| Seaton, M., Marsh, H. W., & Craven, R. G. (2009). Earning its place as a pan-human theory: Universality of the big-fish-little-pond effect across 41 culturally and economically diverse countries. Journal of Educational Psychology, 101(2), 403. |

| Seiffge-Krenke, I. (1995). Stress, Coping, and Relationships in Adolescence. Mahwah, NJ: Erlbaum. |

| Seiffge-Krenke, I., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2009). Changes in stress perception and coping during adolescence: The role of situational and personal factors. Child Development, 80(1), 259-279. |

| Seiffge-Krenke, I., Molinar, R., Ciariano, S., Menna, P., Michel, G., Hoareau, E., et al. (2010). Competence in coping with future-related stress in adolescents from France, Italy, Great Britain, and Germany. Journal of Happiness Studies, 11(6), 703-720. |

| Seiffge-Krenke, I. (2012). Competent youth in a “disorderly world”: Findings from an eighteen nation study. New Directions for Youth Development, 2012(135), 107-117. |

| StataCorp. (2013). Multiple-Imputation Reference Manual (release 13). CollegeStation, TX: StataCorp LP. |

| Walsemann, K. M., Bell, B. A., & MaitraD.(2011). The intersection of school racial composition and student race/ethnicity on adolescent depressive and somatic symptoms. Social Science & Medicine, 72(11), 1873-1883. |

| Wheeler, L., & Suls, J. (2005) Social comparison and self-evaluations of competence. In A.J. Elliot & C.S. Dweck (Eds.) Handbook of Competence and Motivation (pp. 566-578). New York: Guilford Publications. |

| Wills, T.A.(1981).Downward comparison principles in social psychology. Psychological Bulletin, 90, 245-271 |

| Zimmer, R. W., & Toma, E. F. (2000). Peer effects in private and public schools across countries. Journal of Policy Analysis and Management, 19(1), 75-92. |

| 段成荣, 周福林. ( 2005).我国留守儿童状况研究. 人口研究, 28( 1), 29-36 |

| 范兴华. (2011). 不同监护类型留守儿童与一般儿童情绪适应的比较. 中国特殊教育, (2), 71-77. |

| 范兴华, 方晓义. (2010). 不同监护类型留守儿童与一般儿童问题行为比较. 中国临床心理学杂志, 18(2), 232-234. |

| 范兴华, 方晓义, 刘勤学, 刘杨. (2009). 流动儿童, 留守儿童与一般儿童社会适应比较. 北京师范大学学报(社会科学版), (5), 33-40. |

| 高文斌, 王婷, 刘正奎, 王香玲. (2007). 农村留守儿童抑郁的特点及影响因素. 中国行为医学科学, 16, 238-240. |

| 刘凤瑜.(1997).儿童抑郁量表的结构及儿童青少年抑郁发展的特点. 心理发展与教育, 13 (2) , 57-61. |

| 全国妇联课题组. 我国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告.2013 |

| 申继亮, 胡心怡, 刘霞. (2009)留守儿童歧视知觉特点及与主观幸福感的关系. 河南大学学报(社会科学版), 49(6), 116-121. |

| 宋淑娟. 张影. (2009). 班级人际环境对留守儿童自尊的影响. 教育研究与实验, (2), 75-77. |

| 汪向东, 王希林, 马弘.(1999). 心理卫生评定量表手册(增订版). 北京: 中国心理卫生杂志社. |

| 谢硅.(2012). 我国农村义务教育择校问题研究.东北师范大学硕士论文. |

| 叶庆娜.(2007). 农村小学阶段的择校问题研究.青年探索, (6), 26-28 |

| 赵景欣, 刘霞. (2010). 农村留守儿童的抑郁和反社会行为: 日常积极事件的保护作用. 心理发展与教育, 26(6), 634-640. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31