国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 雷浩, 徐瑰瑰, 邵朝友, 桑金琰. 2015.

- LEI Hao, XU Guigui, SHAO Chaoyou, SANG Jinyan. 2015.

- 教师关怀行为与学生学业成绩的关系:学习效能感的中介作用

- The Relationship of Teachers' Caring Behavior and Students' Academic Development: The Mediating Role of Learning Self-efficacy

- 心理发展与教育, 31(2): 188-197

- Acta Meteorologica Sinica, 31(2): 188-197.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.02.08

-

文章历史

2. 浙江工业大学教育科学与技术学院, 杭州 310012;

3. 山东理工大学商学院, 淄博 255012

2. Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310012;

3. School of Business, Shandong University of Technology, Zibo 255012

对学生学业成绩的研究由来已久,并且关于学业成绩的研究一直是教育心理学领域的研究热点。研究者们之所以研究学生的学业成绩,是因为学生的学业成绩是教育制度成功的重要预测者(Imran,Afshari,Ghavifekr,& Razak,2013);它是评估一所学校极为重要的指标(Brisk & Center,2000);它能够反映教师的班级管理水平(Allen,2005);它还是衡量学生在学习过程中从一个水平走向另一个水平,或者是从较低水平走向较高水平的重要标尺(Al-Rofo,2010)。而随着研究的深入,研究者们不仅仅关注激发学生的学习潜能,而且把目光指向了能够提升学生成绩的更加广阔的层面,比如家庭因素和学校因素与学生学业成绩的关系,并且探究这些因素作用学生学业成绩的内在机制。

在影响学生学业成绩的学校因素中,直接对学生学习进行指导的教师应是影响学生学业成绩的最为重要的外部变量之一,有研究显示,教师一向都是影响学生学业成绩的重要因素(黄慧静,辛涛,2007),也有研究表明,教师特征是预测学生学业成绩的重要指标(Bayat,Louw,& Rena,2014)。当然,这并不是说教师的所有行为特征都能够对学生的学业成绩产生影响,而是指教师的一些与学生密切相关的行为才能对学生的学业成绩产生作用。随着积极心理学思潮的兴起,关于教师因素对学生学业成绩的影响的研究经历了从研究教师的消极行为(比如对失败的惩罚、不允许学生有独立的观点等)对学生学业成绩的影响(Assor,KaPlan,Kanat-Maymon,& Roth,2005)转向了研究教师的积极行为对学生学业成绩的正向预测作用,比如,有研究者探究了教师对学生的支持对学生学业成绩的获得具有显著的预测作用(Perry,Liu,& Pabian,2010; Sit,Braman,Kerr,& Lindner,2013);还有研究者则通过课堂观察的方式研究了师生互动行为对学生学业成绩的预测作用(Allen et al., 2013)。然而,除了上述教师支持、师生互动等积极因素能够正向预测学生的学业成绩之外,教师关怀行为与学生学业成绩的关系其实是一个很重要的问题,但是却鲜有研究者进行探究。

教师关怀行为是指教师为了建构一种良好的师生关系,而在教育教学过程中尽职尽责地完成教学任务,投入时间来支持学生发展,并且包容学生等诸多行为活动的综合体现(雷浩,2014)。虽然目前关于教师关怀行为与学生学业成绩关系的研究较少,但是自我决定理论(Self-Determination Theory)能够在一定程度上解释这二者之间的关系。自我决定理论认为,虽然人们倾向于按照自己的价值观和兴趣爱好去从事工作和完成任务,但同时人们的动机及行为也受到重要他人的影响(Lawman & Wilson,2013; Ryan & Deci,2000)。当重要他人对自己的行为是持不同意见的时候,个体的内部意愿和动机被控制,不利于个体的发展;而当重要他人对自己的行为持关怀和鼓励的态度的时候,个体就能够充分挖掘自己内在的潜能,积极主动的来发展自己(Lawman & Wilson,2013)。由此可见,教师作为与学生学习关系最亲密的人,他们对学生的关怀行为应该与学生的学业成绩存在显著的相关。相关的实证研究给予这一推断以支持,比如,有研究发现教师期望能够影响学生的学业成绩(郑海燕,刘晓明,莫雷,2004),也有研究显示教师期望能够正向预测学生的学业成绩(刘丽红,姚清如,1996);一般而言,教师期望需要通过教师的言行来表现,尤其是通过教师对学生的关怀的言行,由此,本研究认为教师关怀行为是作用学生学业成绩的重要因素。鉴于此,本研究提出假设H1:教师关怀行为能够正向预测学生的学业成绩。

然而,随着研究的深入,近年来,临床心理学家和发展心理学家们指出仅仅探讨变量之间的相关关系是远远不够的,并且强调要研究这种相关的更深层次的作用过程,即关注对中介机制的考察(Baron & Kenny,1986; MacKinnon & Fairchild,2009; MacKinnon,Fairchild,& Fritz,2007; Wood,Froh,& Geraghty,2010)。那么教师关怀行为对学生学业成绩的作用过程中是否有其他变量在其中起中介作用呢?通过对已有的相关研究的分析发现,学习效能感可能是教师关怀行为作用学生学业成绩的重要中介变量。学习效能感是指学生对自身形成和实施要达到既定学习目的的行动过程的能力判断(Bandura, 1977; Schunk,1989)。相关的理论和实践研究表明,学习效能感可能是学业成绩的重要促进因素。自我效能感理论认为,自我效能感是对自己的能力进行衡量和评价的结果,而这种结果决定人们的行为选择和行为结果(Bandura, 1977);一种行为结果的获得主要取决于行为者对自己相关行为结果的预期和信念,高自我效能感将产生足已成功的努力,使得个体越容易成功;反之则容易导致失败(Gulbrandsen,Jensen,Finset,& Blanch-Hartigan,2013; Sitzmann & Yeo,2013)。也就是说,对于先天素质基础相近的人,那些对自己实现特定目标的能力有信心的人往往会取得成功;而那些认为自己不行的人则往往与成功无缘。 学习效能感作为一般效能感在学习领域的体现,那么学生的学习效能感水平越高,学生就越容易取得较好的学业成绩。而现有的实证研究也显示学习效能感能够预测学生的学业成绩,比如,CaPrara等人(2011),Komarraju和Nadler(2013)以及Macphee,Farro和Canetto(2013)的研究均显示,学生的学习效能感是预测学生学业成绩的重要变量;而还有研究者进一步指出,学习效能感水平越高,学生就越容易取得较好的学业成绩(Komarraju & Nadler,2013; Diseth,2011; Richardson,Abraham,& Bond,2012)。 因此,学习效能感能够正向预测学业成绩。

学生的学习效能感也受到教师关怀行为的影响。由一般效能感理论可知,劝说是影响个体效能感的重要因素,当人们被劝说他们拥有完成任务和工作的能力时,他们更有可能投入更多的努力和毅力坚持下来;当人们在做一项工作的过程中开始感到举步维艰或是怀疑自己的时候,社会说服的作用就更加明显,因此,社会劝说的作用在自我效能感的形成过程中是不可忽视的(Bandura, 1982; Betz,2013)。 另外Zimmerman(2000)和周文霞,郭桂萍(2006)的研究表明,学校老师对于表现良好或者有进步的学生时不时地给予言语表扬,那么他们的学习效能感就越强;Dacre和Qualter(2012)的研究发现,教师的鼓励行为与学生的学习效能感存在显著的正相关;Komarraju(2013)的研究则显示教师对学生的理解行为能够预测学生的学习效能感水平。而教师对学生的劝说、表扬、鼓励以及理解等行为均是教师关怀行为的重要表现,并且上述分析也显示这些行为与学生的学习效能感存在非常紧密的关系,因此,不难推断教师关怀行为与学生的学习效能感之间存在着密切的关系。鉴于此,本研究提出假设H2:教师关怀行为能够正向预测学生的学习效能感。

综合上述分析,不难发现教师关怀行为能够预测学生的学习效能感和学业成绩,并且学生的学习效能感也能够正向预测学生的学业成绩。而目前关于考察教师关怀行为、学生学习效能感和学生学业成绩三者之间关系的整合研究较少,不过上述关于教师关怀行为、学生学习效能感和学业成绩两两之间关系的分析提醒我们,这三者之间可能是一种这样的关系,即教师关怀行为既能够直接作用学生的学业成绩,还能够通过学习效能感的中介作用来影响学生的学业成绩。鉴于此,本研究提出假设H3:学习效能感在教师关怀行为和学生学业成绩之间发挥着重要的部分中介作用,即教师关怀行为既能够直接作用学生的学业成绩,还能够以学习效能感为中介,对学生的学业成绩产生间接作用。

而现有研究者们又将学习效能感进一步划分为学习能力效能感和学习行为效能感(Pintrich & De Groot,1990);学习能力效能感是指个体对自己是否具有顺利完成学业、取得良好成绩和避免学业失败的学习能力的判断和自信;学习行为效能感是指个体对自己能否采取一定的学习方法达到学习目标的判断与自信(梁宇颂,2000;Pintrich & De Groot,1990)。而一般而言,学习行为效能感是一种对自己学习能力的判断,而学习行为效能感是一种对学习方法的运用的判断,而纸笔测试获得的学业成绩主要是直接考察学生的知识获取和运用能力(辛涛,2006),由此可见,与学习行为效能感相比较,学业能力效能感与学生的学业成绩具有更加紧密的关系;相关的实证研究也显示,与学习行为效能感相比较,学习能力效能感与学业成绩的相关更显著(李妍,2012)。因此,当学习能力效能感和学习行为效能感均能够在教师关怀行为和学业成绩之间起作用的时候,与学习行为效能感的中介作用相比较,学习能力效能感的中介作用可能更显著。鉴于此,本研究提出假设H4:学习能力效能感和学习行为效能感在教师关怀行为与学生学业成绩之间起着部分中介作用,并且学习能力效能感的中介效应大于学习行为效能感的中介效应。 2 研究设计 2.1 研究对象

本研究采取整群取样的方法,从湖北省咸宁市抽取两所高中和两所初中,在这四所学校中,初一、初二、初三、高一、高二和高三每个年级抽取两个班级。总共回收问卷1456份,删除26份作答不完整和回答不认真的问卷,最后剩余1430份问卷,有效率98.21%。其中男生756名,女生674名;初一学生258名,初二学生238名,初三学生229名,高一学生245名,高二学生233名,高三学生227名。 2.2 研究工具 2.2.1 教师关怀行为问卷

本问卷采用雷浩编制的《教师关怀行为问卷》(雷浩,2014),该问卷由尽责性、支持性和包容性三个维度组成。该问卷共由18个项目组成,尽责性包括7个项目,支持性包括6个项目,包容性包括5个项目,其中尽责性是指教师按要求完成教学任务,比如,“老师能够认真地完成课堂教学”等项目;支持性是指教师投入时间对学生进行鼓励和支持,比如,“老师对我的提问能够详细地给与解答”等项目;包容性是指教师在情感上完全尊重和接纳学生,比如,“当我的观点与老师观点冲突时,老师会尊重我的观点”等项目。原问卷信效度良好,问卷采用5点计分,从“非常不同意”到“非常同意”。原问卷是教师自评,本研究对问卷进行修订,根据原有问卷的题项转换成学生对教师关怀行为的他评,经过对本问卷的验证性因素分析,结果如下:χ2/df为3.782,GFI为0.901,CFI为0.923,TLI为0.909,IFI为0.916,RMSEA为0.048。在本研究中,整个问卷的Cronbach's α系数为0.81,尽责性、支持性和包容性三个分问卷的Cronbach's α系数分别为0.86,0.80和0.76。 2.2.2 学习效能感问卷

本研究采用由梁宇颂、周宗奎参考Pintrich和DeGroot的问卷编制而成(梁宇颂,2000),该量表共22个项目,分为学习能力效能感和学习行为效能感两个维度,这两个维度各包括11个项目,其中学习能力效能感是指个体对自己是否具有顺利完成学业、取得良好成绩和避免学业失败的学习能力的判断和自信,包括“我相信我自己有能力在学习上取得好成绩”等项目;学习行为效能感是指个体对自己能否采取一定的学习方法达到学习目标的判断与自信,包括“当我思考某一问题的时候,我能够将前后所学的知识联系起来”等内容。量表采用5点计分,从“非常不同意”到“非常同意”。 本研究中整个问卷的Cronbach's α系数为0.76。学习能力效能感和学习行为效能感两个分量表的Cronbach's α系数分别为0.78和0.73。本研究中,问卷的验证性因素分析结果如下:χ2/df为2.234,GFI为0.911,CFI为0.912,TLI为0.921,IFI为0.915,RMSEA为0.036。 2.2.3 学业成绩

语文、数学和英语成绩指标采用学生在期中考试中语文、数学和英语成绩,并将其在年级内标准化。总体学业成绩指标是期中考试的语文、数学和英语三科成绩年级内标准化之后的平均分。 2.3 共同方法偏差分析

采用自我报告法的研究可能会存在共同方法偏差(common method biases)问题,因此,研究者通常采用程序控制器和统计控制两种方法对其进行修正(周浩,龙立荣,2004)。本研究先采用高信效度测量工具、反向计分题、强调保密性等方式进行程序控制。在数据收集完成后,进一步采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行检验,结果表明,特征值大于1的因子共有12个,且第一个因子解释的变异量为18.26%,小于临界标准40%,这表明共同方法偏差不显著。 2.4 研究程序与数据处理

以各班班主任为主试,并且对各班班主任进行测试说明(即不让班主任对测试进行干预),并且要求班主任读测试指导语,以确保测试的有效性。整个测试大约在20分钟完成。

本研究收集的数据采用SPSS16.0软件进行录入和管理,并用SPSS16.0和AMOS4.0两个软件进行数据分析。

3 研究结果 3.1 教师关怀行为、学生学习效能感和学生学业成绩之间的关系 3.1.1 教师关怀行为、学生学习效能感和学生学业成绩之间的相关

本研究首先对教师关怀行为和学生学习效能感及其内部各维度进行描述统计检验,结果见表 1。从表 1可知,中学生体验到的教师关怀行为均值3.54±0.69(里克特5点计分),并且教师关怀行为的尽责性、支持性和包容性三个维度上的得分分别为:3.56±0.67,3.38±0.56,3.68±0.78,这表明中学教师的关怀行为及其各维度水平普遍比较高,并且分布比较均衡。中学生的学习效能感的均值为3.73±0.81,中学生的学习行为效能感和学习能力效能感的得分分别为:3.67±0.82,3.78±0.79,这说明中学生的学习效能感水平也处于较高水平。

| M±SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| 1教师关怀行为 | 3.54±0.69 | 1.00 | |||||||

| 2尽责性 | 3.56±0.67 | 0.82*** | 1.00 | ||||||

| 3支持性 | 3.38±0.56 | 0.86*** | 0.76*** | 1.00 | |||||

| 4包容性 | 3.68±0.78 | 0.86*** | 0.81*** | 0.87*** | 1.00 | ||||

| 5学习效能感 | 3.73±0.81 | 0.56*** | 0.45*** | 0.41*** | 0.42*** | 1.00 | |||

| 6学习能力效能感 | 3.67±0.82 | 0.53*** | 0.43*** | 0.45*** | 0.54*** | 0.88*** | 1.00 | ||

| 7学习行为效能感 | 3.78±0.79 | 0.32** | 0.30** | 0.38*** | 0.31** | 0.83*** | 0.89*** | 1.00 | |

| 8学业成绩 | — | 0.43*** | 0.55*** | 0.44*** | 0.51*** | 0.66*** | 0.61*** | 0.52*** | 1.00 |

| 注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001 | |||||||||

教师关怀行为、学习效能感和学业成绩之间的相关分析发现(表 1),教师关怀行为、学生学习效能感与学生学业成绩之间均呈显著的相关(r=0.43;r=0.66),教师关怀行为与学生学习效能感之间也存在显著的正相关(r=0.56)。具体到教师关怀行为和学习效能感各维度与学生学业成绩的也都呈现显著相关。 3.1.2 学生学习效能感在教师关怀行为与学生学业成绩之间的中介效应

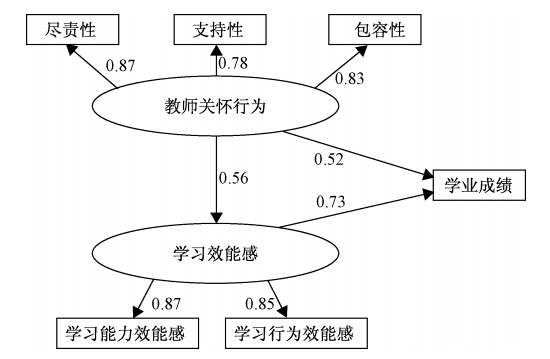

假设学生学习效能感为教师关怀行为和学生学业成绩之间的中介变量,本研究关注的教师关怀行为和学生学习效能感属于潜变量,学生学业成绩属于显变量,检验学习效能感的中介效应需要建立结构方程模型。根据结构方程模型的建模要求,按照量表的维度归属模式建立测量模型:两个潜变量是尽责性、支持性和包容性构成教师关怀行为,学习能力效能感和学习行为效能感组成学习效能感;一个显变量是学业成绩。由此建立起这三个变量之间的结构方程模型,并以此检验教师关怀行为和学习效能感、学业成绩之间的关系模型,具体路径详图见图 1。对结构方程模型各个参数估计和检验采取方差极大似然法和Amos4.0进行,得到拟合指数见表 2。

|

| 图 1 学习效能感的中介效应模型 |

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | NFI | RFI | IFI | TLI | CFI | RMSEA |

| M中介 | 51.597 | 27 | 1.911 | 0.910 | 0.908 | 0.918 | 0.903 | 0.919 | 0.028 |

根据拟合良好的标准,χ2/df小于5,RMSEA小于0.08,NFI、TLI、CFI、GFI等大于0.90(侯杰泰,温忠麟,成子娟,2004),表明该模型拟合良好,为进一步检验提供了基础。采用Bootstrap 检验(Preacher & Hayes,2008),得到各个路径的总效应、直接效应和间接效应及各标准误,具体结果见表 3。

| 影响路径 | 为标准化路径系数(标准误) |

| 教师关怀行为到学生学业成绩总效应 | 0.47***(0.09) |

| 教师关怀行为→学生学习效能感 | 0. 32***(0.05) |

| 学生学习效能感→学生学业成绩 | 0.78***(0.11) |

| 教师关怀行为→学生学业成绩 | 0.36***(0.05) |

| 教师关怀行为→学生学习效能感→学生学业成绩 | 0.32×0.78=0.25***(0.04) |

根据Baron和Kenny(1986)检验中介效应的三个步骤将上述路径系数分解。没有纳入中介变量学生学习效能感时,自变量对因变量的预测作用,即教师关怀行为到学生学业成绩的总效应c=0.47,p<0.001,中介变量学习效能感到自变量教师关怀行为的效应为0.32,p<0.001,符合中介效应检验的条件,当纳入中介变量之后,教师关怀行为到学生学业成绩的效应为0.36,p<0.001,效应也显著,即可能存在部分中介效应,对结果进行Sobel、Good manⅠ和GoodmanⅡ检验以说明中介效应的统 计显著性,具体统计检验结果分别为3.98(p<0.001),4.10(p<0.001),4.06(p<0.001),

三种检验都说明了中介效应的统计显著性。中介效应的大小为c'=0.25,占总体变异的比率为c'/ c=53.19%,即中介效应能够解释教师关怀行为与学生学业成绩二者关系的53.19%。 3.2 学习能力效能感与学习行为效能感的中介效应检验及比较

在本研究中学习效能感包含学习能力效能感和学习行为效能感两种成分,这两种成分是否都在教师关怀行为和学生学业成绩的关系中起中介作用呢?若是,两种中介效应的大小是否存在差异呢?下文将对这些问题进行分析。

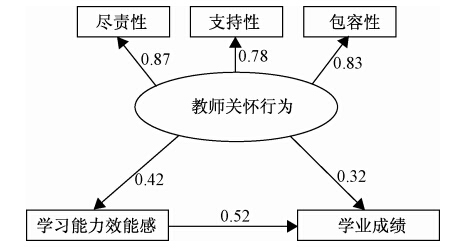

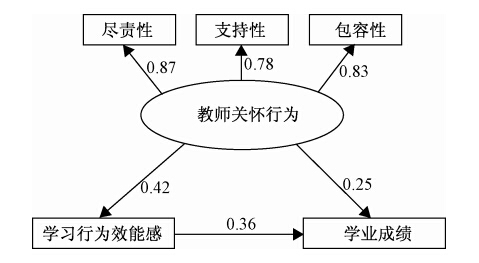

鉴于自变量教师关怀行为属于潜变量,所以对于中介效应的分析仍然采用结构方程模型建模的方法,将学习能力效能感包括的11个项目之和和学习行为效能感包括的11个项目之和作为各自的观测分数。包含多个中介变量的模型建模的方法主要有两种思路(Kenny,Kashy,& Bolger,1998; Preacher & Hayes,2008),一种是将两个中介变量同时放到一个模型中进行比较,但是此种方法存在的风险是两种中介效应可能会相互抵消,致使模型的整体效应不显著,在本研究使用了该方法,结果整体拟合指数不是很理想,χ2/df为8.06,大于5,RMSEA 为0.21大于0. 08,RFI、TLI 的值均小于0.90;另一种思路是建立多个只含有一个中介变量的模型,如图 2、图 3 所示,再将其进行比较。

|

| 图 2 学习能力效能感的中介效应模型 |

|

| 图 3 学习行为效能感的中介效应模型 |

与学习效能感的中介效应检验相同,对学习能力效能感是否在教师关怀行为和学生学业成绩之间起中介作用进行检验。整体模型检验结果如表 4,各个路径系数和标准误见表 5。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | NFI | RFI | IFI | TLI | CFI | RMSEA |

| M中介 | 20.897 | 18 | 1.161 | 0.930 | 0.928 | 0.936 | 0.920 | 0.941 | 0.021 |

| 影响路径 | 为标准化路径系数(标准误) |

| 教师关怀行为到学生学业成绩总效应 | 0.47***(0.09) |

| 教师关怀行为→学生学习能力效能感 | 0. 43***(0.06) |

| 学生学习能力效能感→学生学业成绩 | 0.42***(0.08) |

| 教师关怀行为→学生学业成绩 | 0.21***(0.05) |

| 教师关怀行为→学生学习能力效能感→学生学业成绩 | 0.43×0.42=0.18***(0.04) |

根据拟合良好的标准(侯杰泰等,2004),从表 4 的结果可以看出模型整体拟合良好。根据Baron和Kenny(1986)检验中介效应的三个步骤将上述路径系数分解。没有纳入中介变量学习能力效能感时,自变量对因变量的预测作用,即教师关怀行为到学生学业成绩的总效应c=0.47,p<0. 001,中介变量学生学习能力效能感到自变量教师关怀行为的效应为0.43,p<0.001,符合中介效应检验的条件,当纳入中介变量之后,教师关怀行为到学生学业成绩的效应为0.21,p<0.001,有所减少,即可能存在部分中介效应,对其进行统计显著性检验,Sobel 检验结果为5.12(p<0.001),GoodmanΙ检验结果为5.43(p<0.001),GoodmanⅡ检验结果为5.56(p<0.001),三种统计检验都一致表明中介效应显著。中介效应的大小为c'=0.18,中介效应能够解释总变异的比率为c'/ c=38.30%,即中介效应能够解释总变异的38.30%。 3.2.2 学习行为效能感的中介效应检验

与学习效能感的中介效应检验相同,对学习行为效能感是否在教师关怀行为和学生学业成绩之间起中介作用进行检验。整体模型检验结果如表 6,各个路径系数和标准误见表 7。

| 模型 | χ2 | df | χ2/df | NFI | RFI | IFI | TLI | CFI | RMSEA |

| M中介 | 41.652 | 18 | 2.314 | 0.907 | 0.902 | 0.912 | 0.901 | 0.911 | 0.036 |

| 影响路径 | 为标准化路径系数(标准误) |

| 教师关怀行为到学生学业成绩总效应 | 0.47***(0.09) |

| 教师关怀行为→学生学习行为效能感 | 0. 20***(0.02) |

| 学生学习行为效能感→学生学业成绩 | 0.22***(0.2) |

| 教师关怀行为→学生学业成绩 | 0.32***(0.03) |

| 教师关怀行为→学生学习行为效能感→学生学业成绩 | 0.20×0.22=0.04***(0.01) |

根据拟合良好的标准(侯杰泰等,2004),从表 6的结果可以看出模型整体拟合良好。根据Baron和Kenny(1986)检验中介效应的三个步骤将上述路径系数分解。没有纳入中介变量学习行为效能感时,自变量对因变量的预测作用,即教师关怀行为到学生学业成绩的总效应c=0.47,p<0.001,中介变量学生学习行为效能感到自变量教师关怀行为的效应为0.20,p<0.001,符合中介效应检验的条件,当纳入中介变量之后,教师关怀行为到学生学业成绩的效应为0.04,p<0.05,有所减少,即可能存在部分中介效应,对其进行统计显著性检验,Sobel 检验结果为4.64(p<0.001),GoodmanΙ检验结果为4.62(p<0.001),GoodmanⅡ检验结果为4.66(p<0.001),三种统计检验都一致表明中介效应显著。中介效应的大小为c'=0.04,中介效应能够解释总变异的比率为c'/ c=8.51%,即中介效应能够解释总变异的8.51%。 3.2.3 学习能力效能感和学习行为效能感中介效应比较

经检验,学习能力效能感与学习行为效能感均在教师关怀行为与学生学业成绩的关系中起着中介作用,但程度有所差别,下面将比较二者的中介效应。

首先进行整体模型的比较,学习能力效能感的中介模型各项拟合指标均好于学习行为效能感的中介模型,如学习能力效能感模型的χ2/df为1.161,小于2.314,RMSEA为0.021小于学习行为效能感模型的0.036,学习能力效能感模型的NFI、RFI、IFI、TLI、CFI和GFI 值也均大于学习行为效能感模型的拟合指数。可见从整体模型来看,学习能力效能感的中介模型优于学习行为效能感的中介模型。

然后进行中介效应的比较,学习能力效能感的中介效应为0.18,占总变异的38.30%,而学习行为效能感的中介效应为0.04,占总变异的8.51%。可见前者的中介效应比后者的中介效应多解释了总变异的29.79%,能够更有力地解释教师关怀行为与学生学业成绩之间的关系。 4 讨论

本研究首先对教师关怀行为和学生的学业成绩进行了描述统计分析,结果发现,在教师关怀行为水平及其各维度上的得分来看,教师关怀行为的得分为3.54,在尽责性、支持性和包容性三个维度上的得分分别为:3.56,3.38,3.68,不管是教师关怀行为的总分还是各维度上的得分高于“3”分,并且均在“3.5”左右,这说明教师关怀行为水平比较高,并且分布比较均衡,这反映了教师对学生的关怀还是比较多。学生学习效能感的得分为3.73,中学生的学习行为效能感和学习能力效能感的得分分别为:3.67和3.78,这说明目前中学生的学习效能感水平较高。

相关分析的结果显示,中学生的学习效能感总分、学习能力效能感、学习行为效能感以及学业成绩与教师关怀行为总分及尽责性、支持性和包容性三个维度均呈显著的正相关。学习效能感总分以及尽责性、支持性和包容性三个维度与中学生的学业成绩也呈显著的正相关。这说明教师关怀行为、学生学习效能感和学业成绩之间可能存在着更为紧密的关系。这为检验学习效能感的中介效应提供了前提。本研究发现,教师关怀行为能够直接正向预测学生的学习效能感,既往研究很少涉及这一个方面,本研究的这一发现是验证了人们的一种普遍认识。当然,本研究认为,出现这种结果的原因我们可以运用自我决定理论来进行解释。自我决定理论(Self-Determination Theory)指出,人们会倾向于按照自己的价值观和兴趣爱好去从事工作和完成任务,但同时人们的动机及行为也在一定程度上受到社会环境中重要他人的影响(Ryan & Deci,2000),并且如果他人能够给予鼓励性的行为,那么个体就容易出现积极的学习动机。本研究中学生的学习效能感作为一种重要动机,如果教师给予关怀,那么学生表现出高水平的学习效能感是非常合理的。本研究还发现,教师关怀行为能够对学生的学业成绩产生直接作用,并且学习效能感也能够直接正向预测学生的学业成绩。出现这一结果的原因,我们可用生态心理学的观点来进行解释。生态心理学的观点认为,人的行为结果是环境和人(这里的人主要指个人的心理活动)相互作用的结果(Cole,Martin,& Powers,1997)。本研究中的教师关怀行为可以作为一种重要的环境资源,而学习效能感是一种重要的心理活动,因此,学生的学业成绩必然受到这二者的直接影响。

本研究最为重要的发现就是,教师关怀行为不仅仅能够直接作用学生的学业成绩还能够通过学生学习效能感的中介作用来间接影响学生的学业成绩,即学习效能感在教师关怀行为与学生学业成绩之间起着部分中介作用。本研究认为之所以会出现这种情况,我们可以根据一般学习模型来进行解释。由一般学习模型(Buckley & Anderson,2006),我们不难发现,教师关怀行为、学生的学习效能感和学生学业成绩应该是处于一个完整的行为结果形成模型过程中。在一般学习模型中,教师关怀行为是一个情景变量,其必然要通过个体的内部活动或者状态的作用才能够对学生的学习行为结果(学业成绩)产生影响。并且,注意焦点理论认为,个体自身所处的积极事件情境能够通过改变个体的心境(Mood)来使得个体的行为结果发生变化(Rosenhan,Salovey,& Hargis,1981)。所谓心境是指一种使人的所有情感体验都感染上某种色彩的较持久的情绪状态(邓逊,章志光,1993),本研究中的学习效能感也属于心境的具体表现。鉴于此,本研究将教师关怀行为、学生学习效能感和学生学业成绩纳入到一个整合模型中进行分析,结果发现,三变量之间的结构方程模型的拟合指数较为理想。这较好地验证了我们之前的研究假设。中介作用过程是关于两个变量(预测变量与结果变量)潜在关系的过程,中介机制的探讨有助于阐明某一关系是如何发生或为什么发生(MacKinnon & Fairchild,2009)。同时,这说明高水平的教师关怀行为能够通过学生学习效能感的中介作用而间接影响学生的学业成绩。

本研究检验了学习效能感的两种成分学习能力效能感和学习行为效能感的中介作用,结果表明两者的中介效应均达到显著水平,说明教师关怀行为对学生学业成绩的影响有两种途径可以实现,一是提升学习能力效能感进而促进学生学业成绩的发展,二是提升学习行为效能感进而促进学生学业成绩的发展。此结果可以运用一般效能感的相关理论进行解释。一般效能感的理论认为,劝说能够让个体更有毅力坚持下去,也能够让个体投入更多的行为来完成任务(Bandura, 1982; Betz,2013),即是说他人可以通过增强个体的能力效能和行为效能两个方面来达到增强个体效能的目的。所以,教师关怀行为既可以提升学生的学习能力效能感,也可以提升学生的学习行为效能感,而对学生的学业成绩的影响可以通过学生的学习能力效能感和学生学习行为效能感两种途径实现。

从整体模型拟合程度和效应大小两个角度比较学习能力效能感和学习行为效能感中介效应的大小后发现,学习能力效能感在教师关怀行为与学生学业成绩的关系中中介效应较大,比学生学习行为效能感多解释了29.79%;而将两者同时纳入到模型中进行检验发现并不理想,说明在同一模型两者的作用会相互抵消一部分。从相关分析结果可知,在与教师关怀行为的关系中,学生学习能力效能感的相关系数较大(0.43~0.54),而学习行为效能感相关系数略小(0.30~0.38);在与学生学业成绩的关系中,学习能力效能感的相关系数较大(为0.61),学习行为效能感较小(为0.52),现有研究也表明,学习能力效能感与学业成绩的相关要高于学习行为效能感与学业成绩的相关(李妍,2012)。可见与学习行为效能感相比,学习能力效能感与教师关怀行为和学生学业成绩的关系强度较大。

学习能力效能感是个体内部的效能感不被公众关注的方面,这些方面只有本人才能够注意到;而学习行为效能感是学习效能感中能被公开的部分,其他人可以通过对个体行为的观察来判断个体的学习行为效能感。从概念上看,学习能力效能感是指个体对自己是否具有顺利完成学业、取得良好成绩和避免学业失败的学习能力的判断和自信;学习行为效能感是指个体对自己能否采取一定的学习方法达到学习目标的判断与自信(梁宇颂,2000;Pintrich & De Groot,1990)。由此可见,学习行为效能感是一种对自己学习能力的判断,而学习行为效能感是一种对学习方法的运用的判断。而纸笔测试获得的学业成绩主要是直接考察学生的知识获取和运用能力(辛涛,2006),间接地考察学生的学习方法的运用等行为,因此,与学习行为效能感相比较,学习能力效能感与学生学业成绩的关系更强。 5 结论

本研究的结果发现:

(1)教师关怀行为的整体水平高于“3”,达到了3.54;学生的学习效能感的得分比较高,得分为3.73;

(2)教师关怀行为、学生学习效能感和学生学业成绩三者之间呈中等程度的相关,与学生学习行为效能感相比较,学生学习能力效能感与教师关怀行为和学生学业成绩三维相关程度更高;

(3)学生学习效能感在教师关怀行为和学生学业成绩之间起着部分中介作用;

(4)学生学习能力效能感和学习行为效能感在教师关怀行为和学生学业成绩的关系中起到了部分中介作用,学生学习能力效能感的中介作用大于学习行为效能感的中介作用。

| Al-Rofo, M. (2010). The dimensions that affect the students' low accumulative average in Tafila Technical University.Journal of Social Sciences, 22(1), 53-59. |

| Allen, J., Gregory, A., Mikami, A., Lun, J., Hamre, B., & Pianta, R. (2013). Observations of Effective Teacher-Student Interactions in Secondary School Classrooms: Predicting Student Achievement With the Classroom Assessment Scoring System—Secondary.School Psychology Review, 42(1), 76-97. |

| Allen, J. D. (2005). Grades as valid measures of academic achievement of classroom learning.The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 78(5), 218-223. |

| Assor, A., KaPlan, H., Kanat-Maymon, Y., & Roth, G. (2005). Directly controlling teacher behaviors as Predictors of Poor motivation and engagement in girls and boys: The role of anger and anxiety.Learning and Instruction, 15(5), 397-413. |

| Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change.Psychological Review, 84(2), 191-215 |

| Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency.American Psychologist, 37(2), 122. |

| Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social Psychological research: ConcePtual, strategic, and statistical considerations.Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173. |

| Bayat, A., Louw, W., & Rena, R. (2014). The ImPact of Socio-economic Factors on the Performance of Selected High School Learners in the Western CaPe Province, South Africa.J Hum Ecol, 45(3), 183-196. |

| Betz, N. E. (2013). Assessment of self-efficacy. In N. E. Betz (Ed.), APA Handbook of testing and assessment in Psychology: Testing and assessment in clinical and counseling psychology (Vol. 2, PP. 379-391). Washington, DC: American Psychological Association. |

| Brisk, M. E. (1999). Quality bilingual education: Defining success(LAB Working PaPer No. 1). Providence, R. I. Northeast and Islands Regional Educational Laboratory, Brown University. (ERIC Document ReProduction Service No. ED 445549) |

| Buckley, K. E., & Anderson, C. A. (2006). A theoretical model of the effects and consequences of Playing video games.Playing video games: Motives, resPonses, and consequences, 363-378. |

| CaPrara, G. V., Vecchione, M., Alessandri, G., Gerbino, M., & Barbaranelli, C. (2011). The contribution of Personality traits and self-efficacy beliefs to academic achievement: A longitudinal study.British Journal of Educational Psychology, 81(1), 78-96. |

| Cole, D. A., Martin, J. M., & Powers, B. (1997). A ComPetency-based Model of Child DePression: A Longitudinal Study of Peer, Parent, Teacher, and Self-evaluations.Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 505-514. |

| Dacre, P. L., & Qualter, P. (2012). Improving emotional intelligence and emotional self-efficacy through a teaching intervention for university students.Learning and Individual Differences, 22(3), 306-312. |

| Diseth, H. (2011). Self-efficacy, goal orientations and learning strategies as mediators between preceding and subsequent academic achievement.Learning and Individual Differences, 21(2), 191-195. |

| Gulbrandsen, P., Jensen, B. F., Finset, A., & Blanch-Hartigan, D. (2013). Long-term effect of communication training on the relationship between physicians' self-efficacy and performance.Patient education and counseling, 91(2), 180-185. |

| Imran, M., Afshari, M., Ghavifekr, S., & Razak, A. Z. A. (2013). DemograPhy Factors and Students' Academic Performance in Secondary Schools.Malaysian Online Journal of Educational Management, 1(2), 12-23. |

| Kenny, D. A., Kashy, D. A., & Bolger, N. (1998). Data analysis in social psychology.The handbook of social Psychology, 1(4), 233-265. |

| Komarraju, M., & Nadler, D. (2013). Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter? Learning and Individual Differences, 25, 67-72. |

| Komarraju, M. (2013). Ideal Teacher Behaviors Student Motivation and Self-Efficacy Predict Preferences.Teaching of Psychology, 40(2), 104-110. |

| Lawman, H. G., & Wilson, D. (2013). Self-Determination Theory.In EncycloPedia of Behavioral Medicine(PP. 1735-1737). SPringer New York. |

| MacKinnon, D. P., & Fairchild, A. J. (2009). Current directions in mediation analysis.Current Directions in Psychological Science, 18(1), 16-20. |

| MacKinnon, D. P., Fairchild, A. J., & Fritz, M. S. (2007). Mediation analysis.Annual review of Psychology, 58, 593. |

| Macphee, D., Farro, S., & Canetto, S. S. (2013). Academic Self-Efficacy and Performance of UnderrePresented STEM Majors: Gender, Ethnic, and Social Class Patterns.Analyses of Social Issues and Public Policy, 13(1), 347-369. |

| Perry, J. C., Liu, X., & Pabian, Y. (2010). School engagement as a mediator of academic performance among urban youth: The role of career preparation, Parental career support, and teacher support.The Counseling Psychologist, 38(2), 269-295. |

| Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance.Journal of educational Psychology, 82(1), 33. |

| Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). AsymPtotic and resamPling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiPle mediator models.Behavior research methods, 40(3), 879-891. |

| Richardson, M., Abraham, C., & Bond, R. (2012). Psychological correlates of university students' academic performance: a systematic review and meta-analysis.Psychological bulletin, 138(2), 353. |

| Rosenhan, D. L., Salovey, P., & Hargis, K. (1981). The joys of helPing: Focus of attention mediates the impact of positive affect on altruism.Journal of Personality and Social Psychology, 40(5), 899. |

| Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.American Psychologist, 55(1), 68. |

| Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 3(1), 173-208. |

| Sit, C. H., Braman, O. R., Kerr, J. H., & Lindner, K. J. (2013). Motivational style and actual and perceived academic performance of secondary school students in Hong Kong.School Psychology International, 34(1), 17-32. |

| Sitzmann, T., & Yeo, G. (2013). A Meta-Analytic Investigation of the Within-Person Self-Efficacy Domain: Is Self-Efficacy a Product of Past Performance or a Driver of Future Performance?Personnel Psychology, 66(3), 531-568. |

| Wood, A. M., Froh, J. J., & Geraghty, A. W. (2010). Gratitude and well-being: A review and theoretical integration.Clinical Psychology review, 30(7), 890-905. |

| Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn.Contemporary educational Psychology, 25(1), 82-91. |

| 邓逊, 章志光. (1993). 心境, 移情对助人行为影响的实验研究.学生品德形成新探. 北京: 北京师范大学出版社, 267. |

| 侯杰泰, 温忠麟, 成子娟. (2004).结构方程模型及其应用: Structural equation model and its aPPlications: 教育科学出版社. |

| 黄慧静, 辛涛. (2007). 教师课堂教学行为对学生学业成绩的影响: 一个跨文化研究.心理发展与教育, 23(4), 57-62. |

| 黄曼娜. (1999). 中学生自卑感的特点及其克服.心理发展与教育, 15(4), 0-44 |

| 雷浩. (2014). 教师关怀行为三维模型的建构.国家教育行政学院学报, (2), 67-72. |

| 李妍. (2012).小学生学业自我效能感, 成就目标定向与自我调节学习及学业成绩的关系. 济南:山东师范大学. |

| 梁宇颂. (2000).大学生成就目标, 归因方式与学业自我效能感的研究. 武汉: 华中师范大学. |

| 刘丽红, 姚清如. (1996). 教师期望对学生学业成绩的影响.心理科学, 19(6), 348-350. |

| 辛涛. (2006). 新课程背景下的学业评价:测量理论的价值.北京师范大学学报(社会科学版), 1, 56-61. |

| 张广辉, 李德树, 卿平海. (1993). 关于 25000 名初中学生自信心的调查报告.教育理论与实践, 1(43.47). |

| 张敏, 雷开春, 张巧明. (2006). 中学生学习效能感的特点研究.心理科学, 28(5), 1148-1151. |

| 郑海燕, 刘晓明, 莫雷. (2004). 初二学生知觉到的教师期望, 自我价值感与自我效能的关系研究.应用心理学, 3, 23-28. |

| 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法.心理科学进展, 12(06), 942-950. |

| 周文霞, 郭桂萍. (2006). 自我效能感: 概念, 理论和应用.中国人民大学学报, 1(1), 91-97. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31