国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 白学军, 郭志英, 王永胜, 高晓雷, 闫国利. 2015.

- BAI Xuejun, GUO Zhiying, WANG Yongsheng, GAO Xiaolei, YAN Guoli. 2015.

- 老年人与青年人阅读空格文本的注视位置效应

- The Landing Positions of Older and Younger Adults while Reading Spaced Text

- 心理发展与教育, 31(2): 171-179

- Acta Meteorologica Sinica, 31(2): 171-179.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.02.06

-

文章历史

阅读是人类的一项重要认知活动。阅读的眼动控制有两个基本问题,注视点持续时间(when)和下一个注视点将移动到何处(where)。通常研究注视位置效应可回答读者的下一个注视点将移动到何处这个问题(Rayner,2009)。所谓注视位置效应,指在阅读过程中读者的眼跳往往定位于单词的某个特定位置(臧传丽,孟红霞,白学军,闫国利,2013),它包括最佳注视位置和偏向注视位置。最佳注视位置(Optimal viewing position,OVP)指当读者首次注视位置是位于单词中心位置时,其对该单词的再注视概率最小(Vitu,O'Regan,& Mittau,1990;O'Regan,1992;O'Regan & Jacobs,1992)。偏向注视位置(preferred viewing location,PVL)是指读者首次注视一个词的位置。已有研究发现(Rayner,1979),在英语阅读过程中,读者的最佳注视位置是位于单词的中间,而偏向注视位置是位于单词开头的1/4处。对此现象的解释是像英语之类的拼音文字,读者的眼跳受低水平的视觉因素的影响,且眼跳目标是基于词的(McConkie, Kerr,Reddix,& Zola,1988;Mcconkie,Kerr,Reddix,Zola,& Jacobs,1989;Radach & Kennedy,2004;Reichle,Rayner,& Pollatsek,1999;Reilly & O'Regan,1998)。有研究发现,如果删除英语文本中的空格后,读者阅读英语的速度会下降近50%(Rayner,1998)。这表明空格是英语单词的词边界信息,它可帮助读者单词识别和选择眼跳目标(Rayner,Fisher,& Pollastek,1998)。

老年人随着年龄的增长会导致认知老化,表现为感知速度减慢、工作记忆下降、抑制无关刺激影响的能力减弱(Morrell,Park,& Poon,1990;王丽红,2008)、老年人阅读理解更困难、阅读速度更慢。Rayner等人(2013)的研究探讨了导致老年人阅读速度变慢的原因。在研究中,以老年人和青年人为被试,要求他们阅读正常有空格的文本(如Christine put the money….)和删除单词空格的文本(如Christineputthemoney…)。结果发现:老年人和青年人阅读英语文本的注视位置位于词首和词中的中间,即出现了PVL。删除英语中的词间空格后,他们的注视位置倾向于词首。此外,他们的眼跳的起跳位置更接近词首,老年人的眼跳起跳幅度显著长于青年人。因此,相比于青年人,删除词间空格对于老年人英语阅读的影响更大。研究者提出词间空格和注视位置共同影响老年人阅读速度。

与拼音文字(如英语)不同,汉语文本中词与词之间没有明显的词边界信息,那么对于中国老年人来说,他们阅读速度变慢的原因与以英文为母语老年人的原因相同吗?需要进一步探讨。已有研究(白学军,郭志英,曹玉肖,顾俊娟,闫国利,2012;李馨,白学军,闫国利,2011;李兴珊,刘萍萍,马国杰,2011)认为,在汉语阅读过程中读者首先需要解决所读的哪些字是构成一个词的,换言之,读者需要将所读句子的字切分出词来,即进行词切分。

在汉语阅读过程中,读者下一个注视点的移动与英语阅读是否相同?已有研究发现在汉语阅读中,首次注视位置比较均匀地落在词或字的每一个位置(Tsai & McConkie,2003;Yang,McConkie,Wang,Inhoff,& Chen,1999)。Yan,Kiliegl,Richter,Nuthmann和Shu(2010)在研究中控制中文词边界信息的模糊性,结果发现被试单次注视的首次注视位置倾向于落在词的中心,多次注视的首次注视倾向于落在词的开头。Zhou,Shu,Yan和Kliegl(2010)考查汉字字号对中文阅读过程中眼跳目标选择的影响,实验结果与Yan等人(2010)的一致。这些研究表明以母语为汉语的成人读者阅读中文时是否存在PVL效应尚存在争议。

中文阅读中是否存在PVL效应的争议,仅是发生在成人被试的汉语文本阅读过程吗?在其他年龄阶段的被试中是否存在该效应呢?儿童和成年人存在阅读能力和年龄的差异,那么眼跳目标的选择是否会受阅读能力和年龄差异的影响?白学军,孟红霞,王敬欣,田静,臧传丽和闫国利(2011)对此问题进行了探讨,他们以阅读障碍儿童、年龄匹配儿童和能力匹配儿童为被试,材料选取正常无空格和插入词间空格的中文句子。结果发现,阅读障碍儿童、年龄匹配儿童和能力匹配儿童的注视位置效应没有差异,但在单次注视时存在PVL效应。词间空格没有对三组儿童的注视位置效应产生影响。三组被试的眼动控制水平接近成人水平,并且词边界信息并未对这三组儿童阅读过程中的注视位置产生影响。研究者还认为,儿童与成人的眼跳目标选择采取的策略可能是战略-战术策略。

老年人阅读汉语文本是否存在注视位置效应呢?在正常无空格的汉语文本中加入词间空格对老年人的阅读注视位置效应有影响吗?因此,在前人研究的基础上,本文将探讨老年人和青年人中文阅读时眼跳目标选择特点。换言之,通过考查老年人和青年人阅读正常无空格文本和词间空格文本的注视位置差异,来探讨老年人在汉语文本阅读时阅读效率降低的原因是否同Rayner等人(2013)删除英语文本空格后老年人阅读效率下降受注视位置效应影响的结果一致。 2 研究方法 2.1 被试

天津市某高校14名青年人,年龄(19±0.88岁;18~21岁),在读大二学生,女生8名,男生6名;14名老年人,年龄(70±4.83岁;63~76岁),女性10人,男性4人,其中本科6人、大专2人、中专6人。所有被试都从未参加过眼动实验,视力或矫正视力正常。实验结束后得精美礼品一份。 2.2 实验材料

实验材料采用白学军和郭志英等人(2012)研究中的实验材料,实验包括60个正式实验句子。每一个实验句子所含汉字在19~23个字之间(平均20.83字)。请天津师范大学20名大学生对句子顺畅性进行九点量表评定(M=2.04,1代表非常通顺)。为确定读者对词划分的一致性,由12名大学生被试对句子中词边界的划分进行评定,结果显示一致性百分数达到91%。

本实验采用2(被试类型:老年人、青年人)×2(呈现条件:正常无空格、词间空格)混合实验设计。其中被试类型是组间变量,呈现条件是组内变量。 2.4 实验仪器

实验采用由加拿大SR Research 公司开发的EyeLink2000眼动仪,采样率为1000次/秒。在实验过程中被试双眼注视屏幕,但只记录其右眼的眼动轨迹。

实验材料呈现于19英寸纯平Dell显示器上,显示器的刷新率为150Hz,分辨率为1024×768。全部实验材料以白底黑字呈现在屏幕上,每一屏幕呈现一个句子,句子只占一行。被试眼睛与屏幕之间的距离为75cm。汉字为宋体,21号,每个汉字约成0.63°视角。 2.5 实验程序

每个被试单独施测。

(1)实验前,主试或助手给被试详细介绍本实验目的、所用仪器、施测程序以及注意事项。

(2)被试进入实验室,熟悉环境,然后坐在距离眼动仪75cm处,将下颌放在下颌托上并将前额贴在前方,告知被试在实验过程中尽量保持不动。

(3)主试对被试进行眼校准,以保证被试眼动轨迹记录的准确性。

(4)正式实验前有练习,整个实验大约需要20分钟。 2.6 兴趣区划分

现代汉语词典使用频率最高的8000个常用词中有71%的词为双字词(现代汉语频率词典,1986;)。因此本研究对实验材料句中的双字词进行分析(位于句子开始和结尾的双字词不分析)。基于以往研究(白学军等,2012;白学军等,2011;臧传丽,2010),我们将双字词分为4个区域,具体见图 1所示。将落在4个区域的注视位置进行编码,分别为0-1,1-2,2-3,3-4。以下分析中,我们称区域1为双字词的词首,区域2和区域3是双字词的中间,区域4为双字词的词尾部分。

|

| 图 1 双字词兴趣区划分举例 |

考查注视位置效应的指标有两种:一是早期加工阶段的指标:包括平均首次注视位置及首次注视位置分布;单次注视中的平均首次注视位置及注视位置分布;多次注视中的平均首次注视位置及注视位置分布;二是晚期加工阶段指标:首次注视位置上的再注视概率和首次注视位置上的再注视位置。

采用如下指标对老年人和青年人汉语文本阅读的注视位置进行分析(Joseph,Liversedge,Blythe,White,& Rayner,2009;Li et al., 2010;Sainio,Hyönä,Bingushi,& Bertram,2007;Tsai & McConkie,2003;Winskel,Radach,& Luksaneeyanawin,2009;Yan et al., 2010;白学军等,2012;白学军等,2011;臧传丽,2010):

(1)平均首次注视位置(在目标词的第一次注视但不管在该词上总共有多少次注视)及首次注视位置分布;

(2)单次注视(在目标词的第一遍注视中有且仅有一次注视的视为单次注视)中的平均首次注视位置及注视位置分布;

(3)多次注视(在目标词的第一遍注视中有两个或多于两个注视点称为多次注视)中的平均首次注视位置及注视位置分布;

(4)首次注视位置上的再注视概率,即首次注视在词的不同位置上发生再注视的概率有多大;

(5)首次注视位置上的再注视位置,即当在词的不同位置上发生再注视时,第二次注视位置与第一次注视位置的关系。 3 实验结果

两组被试在阅读理解题中的总正确率为90.18%,其中老年人的正确率为88.39%,青年人为91.96%。表明被试认真阅读并理解实验句子。删除被试追踪丢失,单次注视的持续时间小于80ms大于1200ms的项目。总共剔除的无效数据占总数据的5.54%。

两组被试在两种呈现条件下的平均首次注视位置、单次注视的平均首次注视位置和多次注视中的平均首次注视位置的结果见表 2。

| 被试类型 | 呈现条件 | 平均首次注视位置 | 单次注视的平均首次注视位置 | 多次注视的平均首次注视位置 |

| 老年组 | 正常无空格 | 2.15(0.27) | 2.40(0.23) | 1.64(0.29) |

| 词间空格 | 2.40(0.32) | 2.47(0.35) | 1.85(0.59) | |

| 青年组 | 正常无空格 | 2.38(0.24) | 2.44(0.22) | 1.74(0.85) |

| 词间空格 | 2.34(0.29) | 2.36(0.30) | 1.47(1.32) |

为了考查两组被试两种呈现条件下阅读过程中的偏向位置,首先对两组被试在呈现条件下的平均首次注视位置进行重复测量方差分析。结果显示,呈现条件主效应和被试类型的主效应不显著(Fs<3,ps>0.05);呈现条件与被试类型之间的交互作用显著,F(1,26)=5.06,p<0.05,η2=0.163。简单效应结果显示,老年人在正常无空格汉语文本和词间空格汉语文本中的平均首次注视位置差异显著,具体表现为老年人在正常无空格条件中的平均首次注视位置要更偏向于双字词的中心部分。正常无空格呈现条件下,老年人和青年人差异显著 。结果表明,老年人比青年人的首次注视位置更倾向于双字词的中心位置。

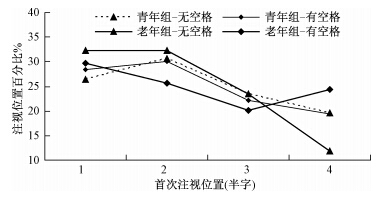

对落在四个区内首次注视的百分比进行分析,两组被试在两种呈现条件下的首次注视位置分布见图 2。

|

| 图 2 两组被试在两种呈现条件下的首次注视位置分布注:无空格即正常无空格条件;有空格即词间空格条件。以下同。 |

对每一个汉字区域进行重复测量的方差分析(以下同)。结果显示,呈现条件的主效应在区域2达到显著水平,F(1,26)=5.10,p<0.05,η2=0.164。这表明,在区域2内被试在正常无空格条件下做出更多的首次注视。在区域4内,呈现条件和被试类型的交互作用显著,F(1,26)=6.62,p<0.05,η2=0.203。简单效应结果显示,在区域4内,老年人在词间空格条件下的的注视显著多于正常无空格条件 。

总之,平均首次注视位置和首次注视位置分布的结果表明,老年组被试在正常无空格条件下平均首次位置更偏于双字词中心;当文本以正常无空格形式呈现时,老年组被试往往更多注视双字词的中心部分。相反,当在词间空格条件下阅读时,老年组被试的首次注视更多在双字词的尾部。青年组在两种呈现条件下显示出相似的首次注视位置效应。 3.2 单次注视中的平均首次注视位置及注视位置分布

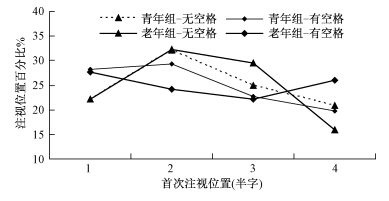

本研究考查两组被试单次注视及其分布,我们对两组被试单次注视中的平均首次注视位置进行统计,结果见表 2。对单次注视的位置(图 3)进行重复测量方差分析。结果显示,呈现条件主效应、被试类型的主效应和以及他们的交互作用不显著(Fs<2,ps>0.05)。表明,两种被试在两种呈现条件下单次注视中的平均首次注视位置相同。

|

| 图 3 两组被试在两种呈现条件下的单次注视中首次注视位置分布 |

对落在四个区内单次注视的百分比进行分析,两组被试在两种呈现条件下的首次注视位置分布见图 3。

对每一个汉字区域进行重复测量的方差分析。结果显示,被试的主效应在区域2达到显著水平,F(1,26)=4.59,p<0.05,η2=0.150。老年组被试在区域2的首次注视显著多于青年组即老年人在两种呈现条件下的单次注视落在双字词中间的机会大于青年组被试。在区域4内,呈现条件和被试类型的交互作用显著,F(1,26)=6.17,p<0.05。简单效应结果显示,在区域4内,在正常无空格汉语文本呈现条件下,老年人和青年组人的首次注视次数差异显著,老年组被试的首次注视次数多于青年组;老年人在词间空格条件下的注视显著多于正常无空格条件 。区域1、区域2和区域3内,呈现条件和被试类型的交互作用都不显著(Fs<1,ps>0.05)。这表明,和平均首次注视位置一样,两种被试在双字词中心和词尾部的平均首次注视存在差异,其他区域的注视模式一致。

总之,单次注视中的平均首次位置和分布的结果表明,和前人的研究一样,当被试只有一次注视时,该词的中间部分是眼跳定位的有效目标;单次注视位置的分布中,相对于青年组被试,老年组被试注视词中心和词尾部的概率更大。 3.3 多次注视中的平均首次注视位置及注视位置分布

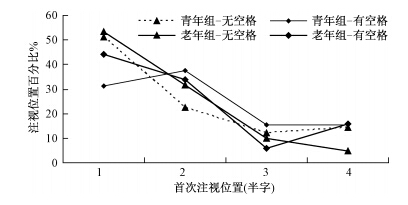

多次注视中的第一次注视在所有首次注视中(包括单次注视和多次注视)所在比例为16.13%,其中老年组数据占21.51%,青年组数据10.38%。为了考查两组被试在多次注视中的首次注视及其分布,我们统计两组被试在多次注视中的平均首次注视(表 2,图 4)。

|

| 图 4 两组被试在两种呈现条件下的多次注视中首次注视位置分布 |

对多次注视中的平均首次注视位置进行重复测量方差分析。结果显示,呈现条件主效应、被试类型的主效应以及呈现条件与被试类型之间的交互作用不显著(Fs<2,ps>0.05)。表明,两种被试在两种呈现条件下多次注视中的平均首次注视位置相同。

对落在四个区内多次注视中的平均首次注视位置的百分比进行分析,两组被试在两种呈现条件下的首次注视位置分布见图 4。

对每一个汉字区域进行重复测量的方差分析。结果显示,呈现条件的主效应在区域1、区域2和区域3达到显著水平。被试的主效应在区域1和区域2达到显著水平。在区域1内,呈现条件和被试类型的交互作用显著,F(1,26)=4.95,p<0.05,η2=0.160。简单效应结果显示,在区域1内,老年人在正常无空格条件下的注视显著多于词间空格条件 ;正常无空格汉语文本条件下,老年组被试的注视时间显著多于青年组 ;词间空格汉语文本条件下,老年组被试的注视时间也显著多于青年组 。在区域2内,呈现条件和被试类型的交互作用显著,F(1,26)=7.10,p<0.05,η2=0.214。简单效应结果显示,在区域2内,老年人在正常无空格条件下的注视显著多于词间空格条件 ;正常无空格汉语文本条件下,老年组被试的注视时间显著多于青年组 ;词间空格汉语文本条件下,青年组被试的注视时间显著多于老年组 。在区域3内,呈现条件和被试类型的交互作用显著,F(1,26)=4.23,p<0.05,η2=0.140。简单效应结果显示,在区域3内,老年人在正常无空格条件下的注视显著多于词间空格条件 。区域4 内,呈现条件和被试类型的交互作用不显著。

以上结果表明,和前人研究一样,多次注视的平均首次注视位置倾向于双字词的开始部分,而非词尾部分。趋势与首次注视位置(包括单次注视和多次首次的首次注视)一致。本研究考查空格对老年人与青年人文本阅读的眼动模式,相比于正常无空格汉语文本,词间空格汉语文本中的平均首次注视落在双字词的中间部分以及结尾的比例较高,即出现了典型的词间空格效应。因此,低水平的视觉空间信息部分有效引导老年人和青年人汉语文本阅读的眼动轨迹。 3.4 首次注视位置上的再注视概率

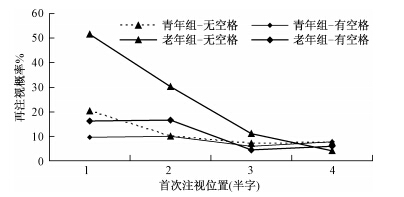

最佳注视位置(OVP)的衡量指标是词内再注视概率(McConkie et al., 1988,1989)。如引言中所述,英语中,OVP接近单词的中心,也就是说,读者的首次注视位置落在最佳注视位置时,对该词的再注视率最小(Rayner & Fischer,1996;Joseph et al., 2009)。本研究考查老年人和青年人被试在两种条件下汉语阅读的最佳注视位置,我们对两种被试的词内再注视率与首次注视位置的关系进行分析(图 5)。

|

| 图 5 两组被试在两种呈现条件下的词内再注视率与首次注视位置的关系 |

对不同首次注视位置上的再注视率进行方差分析,结果表明,被试类型的主效应在区域1和区域2上显著,在区域3和区域四上不显著 。呈现条件的主效应在区域1和区域2上显著,在区域3和区域4上不显著 。呈现条件和被试类型的交互作用在区域2内显著,在其他三个区域上不显著(Fs<2.53,ps>0.05)。简单效应结果发现,在区域2内,老年人在词间空格条件下的再注视概率都要显著低于正常无空格条件下的再注视概率 。该结果表明,当首次注视位置落在双字词的词首时,词内的再注视概率较高。 3.5 再注视位置与首次注视位置的关系

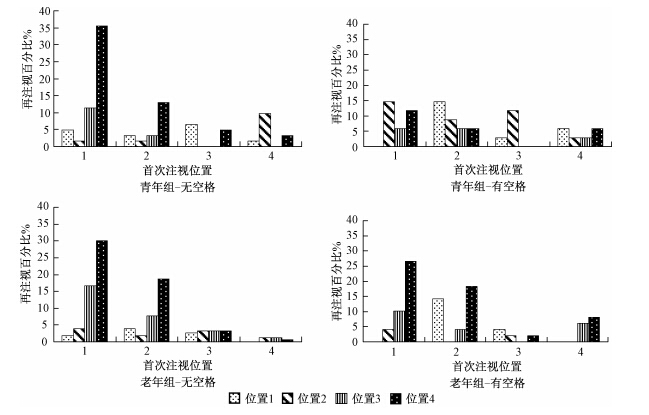

基于前人的研究(Joseph et al., 2009;臧传丽,2010)我们探讨了再注视与首次注视的位置关系,见图 6所示。由于没有足够的数据,我们没有进一步统计分析。从图 6中可以看出,两种不同呈现方式下,青年人正常无空格汉语文本下阅读中再注视位置与第一次注视位置之间的关系模式是一致的,即当读者对双字词的首次注视位置落在双字词的开头时,其对词的再注视转向词的尾部,词内再注视的概率更加。老年组被试在两种条件下的模式也是一致的。

|

| 图 6 两组被试首次注视和再注视的位置关系 |

眼动控制包括两个基本问题:一是什么因素决定读者何时(when)启动眼跳;一是什么因素决定读者跳向何处(where)。对于老年人和青年人来说,关于第一个基本问题已有大量的研究,相比于青年人,老年人的注视次数更多、注视时间更长(Kemper,Crow,& Kemtes,2004;Kemper & Liu,2007;Kliegl,Grabner,Rolfs,& Engbert,2004;McGowan.,White.,Jordan.,& Paterson.,2013;Rayner,Castelhano,& Yang,2009;Rayner,Reichle,Stroud,Williams,& Pollatsek,2006;Rayner,Yang,Castelhano,& Liversedge,2011);老年人比青年人的眼跳更长、跳读率更高(Laubrock,Kliegl,& Engbert,2006;Rayner et al., 2006,2009);老年人的阅读知觉广度比青年人小(Rayner et al., 2009)。目前关于第二个问题的研究是以英语为研究对象的,研究结果表明,老年人的眼跳起跳幅度显著长于青年人(Rayner et al., 2013)。以汉语为研究对象的研究很少。

本文以老年人和青年人对研究对象,探讨第二个问题。研究结果发现,在平均首次注视位置、单次注视的首次注视位置和多次注视的首次注视位置,两组被试的注视位置效应比较相似。具体表现为两组被试在单次注视中首次注视位置定位与双字词的中心,而多次注视的首次注视定位为双字词的开头。当首次注视位于双字词的开头时,其词内再注视往往落于双字词的词尾。通过分析两组被试首次注视位置的分布,发现其注视位置曲线也比较相似。不同之处在于,老年人在单次注视中的平均首次注视对双字词中间位置和多次注视的首次注视中对词开头和中间的注视次数显著多于青年人;老年人阅读正常无空格汉语文本对双字词的词尾注视次数较少。这表明相比于青年人,随着年龄的增加,老年人的词切分变得困难,他们为了更好地理解文本需要反复加工,这可能是老年人和青年人在认知加工上存在着年龄特征差异。上述结果表明,老年人和青年人具有相似的眼动控制特性,此结果与同样以成年人为被试的前人的研究(Li et al., 2010;Yan et al., 2010;臧传丽,2010)一致。

关于汉语眼跳目标选择的研究(白学军等,2011;白学军等,2012;臧传丽,2010)结果表明,儿童、成人以及中文二语者(韩国、美国、日本和泰国)的眼跳目标选择采取的策略可能是“战略-战术”(strategy-tactics)策略(O'Regan & Jacobs,1992)。阅读过程中被试采用一种词间眼跳的策略,该策略指导读者注视每个双字词的最佳注视的位置,即双字词的中间,如果眼跳未落在该位置,读者需要进行词内再注视,以增加成功识别该词汇的概率。本研究发现,与青年人一样,老年人在阅读过程中的眼跳目标选择中,词起着引导的作用,老年人也采用“战略-战术”策略。 4.2 空格对老年人和青年人注视位置的影响

空格在英语中有重要的作用。有研究(Rayner et al., 2013;McGowan et al., 2013)表明,英语中删除词间空格对老年人的影响大于青年人。Rayner等人(2013)删除英语中的词间空格后,发现老年人和青年人的注视位置倾向于词首,眼跳的起跳位置更接近词首,老年人的眼跳起跳幅度显著长于青年人。汉语中没有空格,插入词间空格对老年人和青年人汉语文本阅读的注视位置有怎样的影响呢?

实验结果分析显示,正常无空格条件相比,被试在平均首次注视位置指标上,对于双字词中间的注视次数显著多于空格条件,表明词间空格有效引导词的眼跳,被试只需要较少的注视就可以对双字词进行加工,即出现了词间空格效应。在多次注视的首次注视位置指标上,被试在双字词的开头即区域1和双字词的中间部分即区域3也存在词间空格效应。但是在区域2上,被试在正常无空格条件下的注视次数多于词间空格条件,进一步分析发现,此区域上,空格条件下青年人的注视显著多于老年人;正常无空格条件下,老年人的注视次数多于青年人;在平均首次注视位置和单次注视的首次注视位置指标上,老年人在双字词的词尾即区域4的注视分布存在显著差异,老年人在正常无空格汉语文本的注视显著少于词间空格汉语文本,注视分布的减少导致老年人阅读速度降低的主要原因。表明,空格对于老年人的眼跳目标定位作用大于对青年人的。这与沈德立等人以小学三年级学生为被试的研究结果一致,阅读技能低的三年级学生在阅读过程中更依赖于文本的视觉呈现方式。青年人和老年人的再注视与首次注视的位置关系存在的趋势与前人研究(Zang et al., 2013;白学军等,2011;白学军等,2012;臧传丽,2010)结果保持一致。此外,相比于青年人,老年人在词间空格条件下的首次注视位置落在词首的概率大于正常无空格条件,说明词间空格促进老年人眼跳目标的选择。

相比于青年人,老年人有更多的阅读经验。白学军和郭志英等(2012)研究词切分对老年人阅读的影响,说明阅读经验在阅读中的重要作用并未随着年龄的增长而减弱。由于增加空格后在视觉上使得字符之间的存在一定的空间,对于青年人和老年人来说,人为增加的空间改变了阅读模式,词间空格汉语文本虽然改变了文本呈现的视觉方式,这种不熟悉度在某种程度上阻碍他们的阅读,空格形式的阻碍作用被已经被切分的词汇的促进作用进行了权衡,李寿欣、徐增杰和陈慧媛(2010)认为,相比于老年人,青年人的抑制能力好于老年人。对于青年人来说,老年人的经验和青年人的抑制能力也进行了权衡。所以使得两组被试阅读词间空格汉语文本和正常无空格汉语文本一样容易。 4.3 老年人和青年人阅读空格汉语文本的注视位置效应研究的价值

本实验通过研究老年人和青年人在空格条件下阅读的注视位置效应,进一步从理论上分析老年人的阅读特点及有利于老年人阅读的方式,并为老年人阅读领域的相关问题的解决提供理论指导和研究手段,例如老年人读物的呈现方式。老年人对于实验探测问题回答的正确率和青年人一样高,说明老年人阅读虽然存在老化现象,但是在很大程度上对于阅读的需求是有着很高要求的。本研究的价值体现在:(1)理论上为阅读中眼跳策略即“战略-战术策略”扩展到老年群体;(2)研究发现了老年人的注视位置效应和儿童、成年人一样的注视模式;(3)老年人阅读文本形式上的建议,比如印刷品采用词切分的方式帮助其进行有效阅读。 5 结论

本实验条件下可得出:

(1)在阅读词间空格文本和正常无空格文本时,老年人与青年人都表现出单次注视的首次注视是位于词的中心,多次注视的首次注视是位于词的开头;

(2)老年人阅读正常无空格文本时的注视词尾的概率显著低于词间空格文本,而青年人则没有差异。结果表明老年人与青年人在阅读空格文本时存在注视位置效应。

| Inhoff, A.W, & Liu.W. (1998). The perceptual span and oculomotor activity during the reading of Chinese sentences. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 24, 20-34. |

| Joseph, H.S.S.L., Liversedge, S.P., Blythe, H.I., White, S.J., & Rayner, K. (2009). Word length and landing position effects during reading in children and adults. Vision Research, 49, 2078-2086. |

| Kemper, S., Crow, A., & Kemtes, K. (2004). Eye fixation patterns of high-and low-span young and older adults: Down the garden path and back again. Psychology and Aging, 19, 157-170. |

| Kemper, S., & Liu, C.J. (2007). Eye movements of young and older adults during reading. Psychology and Aging, 22, 84-93. |

| Kliegl, R., Grabner, E., Rolfs, M., & Engbert, R. (2004). Length, frequency, and predictability effects of words on eye movements in reading. European Journal of Cognitive Psychology, 16, 262-284. |

| Laubrock, J., Kliegl, R., & Engbet, R. (2006). SWIFT explorations of age differences in eye movements during reading.Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30, 872-884. |

| Li, X. S., Liu P. P., & Rayner, K. (2010, May). Eye movement guidance in Chinese reading. Paper presented at the 4th China International Conference on Eye Movement, Tianjin. |

| McConkie, G.W., Kerr, P. W., Reddix, M. D., & Zola, D. (1988). Eye movement control during reading:Ⅰ.The location of initial fixations in words. Vision Research, 28, 1107-1118. |

| McConkie, G. W., Kerr, P. W., Reddix, M. D., Zola, D., & Jacobs, A. M. (1989). Eye movement control during reading. Ⅱ. Frequency of refixation a word. Perception & Psychophysics, 46, 245-253. |

| McGowan, V. A., White, S. J., Jordan, T. R., & Paterson, K. B.(2013). Aging and the use of interword spaces during reading: Evidence from eye movements. Psychonomic Bulletin & Review, 1-8. |

| Morrell, R. W., Park, D. C., & Poon, L. W. (1990). Effect of labeling techniques on Memory and Comprehension of prescription information in young and old adults. Joumal of Gerontology:Psychological Seiences, 45, 4:166-172. |

| O'Regan, J. K., (1992). Optimal viewing position in words and the strategy-tactics theory of eye movements in reading. In K. Rayner (Ed.), Eye movements and visual cognition: Scene perception and reading (pp.333-354). New York: Spring-Verlag. |

| O'Regan, J. K., & Jacobs, A. M. (1992). Optimal viewing position effect in word recognition: A challenge to current theory. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18, 185-197. |

| Radach, R., & Kennedy, A. (2004). Theoretical perspectives on eye movements in reading: past controversies, current deficits, and an agenda for future research. European Journal of Cognitive Psychology, 16, 3-26. |

| Rayner, K. (1979). Eye guidance in reading: Fixation locations within words. Perception, 8, 21-30. |

| Rayner, K.(1998). Eye movements in reading and information Processing:20 years of research.Psychological Bulletin, 124, 372-422. |

| Rayner, K., & Fisher, D. L. (1987a). Eye movements and the perceptual span during visual search. In J. K. O'Regan & A. Levy-Schoen (Eds.), Eye movements: From physiology to cognition (pp. 293-302). Amsterdam: North Holland. |

| Rayner, K., Fischer, M. H., & Pollatsek, A. (1998). Unspaced text interferes with both word identification and eye movement control. Vision Research, 38, 1129-1144. |

| Rayner, K. (2009). Eye movements and attention in reading, scene perception, and visual search. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 62, 1457-1506. |

| Rayner, K., Castelhano, M. S., & Yang, J. (2009). Eye movements and the perceptual span in older and younger readers. Psychology and Aging, 24(3), 755-760. |

| Rayner, K., & Fischer, M. H. (1996). Mindless reading revisited: Eye movements during reading and scanning are different. Perception & Psychophysics, 58, 734-747. |

| Rayner, K., Reichle, E. D., Stroud, M. J., Williams, C. C., & Pollatsek, A. (2006). The effect of word frequency, word predictability, and font difficulty on the eye movements of young and older readers. Psychology and Aging, 21, 448-465. |

| Rayner, K., Yang, J., Castelhano, M. S., & Liversedge, S. P.(2011). Eye movements of older and younger readers when reading disappearing text. Psychology and Aging, 26, 214-223. |

| Rayner, K., Yang, J., Schuett, S., & Slattery, T. J. (2013). Eye movements of older and younger readers when reading unspaced text. Experimental Psychology, 60(5), 354-361. |

| Reilly, R. G., & O'Regan, J. K. (1998). Eye movement control during reading: A simulation of some word-targeting strategies. Vision Research, 38, 303-317. |

| Reichle, E. D., Rayner, K., & Pollatsek, A. (1999). Eye movement control in reading: Accounting for initial fixation location and refixations within the E-Z Reader model. Vision Research, 39, 4403-4411. |

| Sainio, M., Hyönä, J., Bingushi, K., & Bertram, R (2007). The role off interword spacing in reading Japanese: An eye movement study. Vision Research, 20, 2575-2584. |

| Tsai, J.L., & McConkie, G. W. (2003). Where do Chinese readers send their eyes? In J.Hyönä, R. Radach, & H. Deubel(Eds.), The mind's eye: Cognitive and applied aspects of eye movement research (pp.159-176). Oxford, UK: Elsevier. |

| Vitu, F., O'Regan, J. F., & Mittau, M. (1990). Optimal landing position in reading isolated words and continuous text. Attention, Perception & Psychophysics, 47, 583-600. |

| Vitu, F., O., Radach, R., & Luksaneeyanawin, S. (2009). Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals. Journal of Memory and Language, 61, 339-351. |

| Winskel, H., Radach, R., & Luksaneeyanawin, S. (2009). Eye movements when reading spaced and unspaced Thai and English: A comparison of Thai-English bilinguals and English monolinguals. Journal of Memory and Language, 61, 339-351. |

| Wingfield A, & Ducharme JL.(1999). Effects of age and passage difficulty on listening-rate preference for time-altered speech. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, 54, 199-202. |

| Yang, H. M., McConkie, G. W., Wang, J., Inhoff, A. W., & Chen, H. C. (1999). Reading Chinese: Some basic eye-movement characteristics. In H. C. Chen(Ed.), Reading Chinese script: A cognitive analysis . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 207-222. |

| Yan, M., Kliegl, R., Richter, E. M., Nuthmann, A., & Shu, H. (2010). Flexible saccade-target selection in Chinese reading. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63, 705-725. |

| Zang, C. L., Liang, F. F., Bai, X. J., Yan, G. L., & Liversedge, S. P. (2013). Interword spacing and landing position effects during Chinese reading in children and adults. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 39(3), 720-734. |

| Zhou, W., Shu, H., Yan, M., & Kliegl, R. (2010, May). Font size modulates saccade-target selection in Chinese reading. Paper presented at the meeting of the 4th China International Conference on Eye Movement, Tianjin. |

| 白学军, 孟红霞, 王敬欣, 田静, 臧传丽, 闫国利. (2011). 阅读障碍儿童与其年龄和能力匹配儿童阅读空格文本的注视位置效应. 心理学报, 43(8), 851-862. |

| 白学军, 梁菲菲, 闫国利, 田瑾, 臧传丽, 孟红霞. (2012). 词边界信息在中文阅读眼跳目标选择中的作用:来自中文二语学习者的证据. 心理学报, 44(7), 853-867. |

| 白学军, 郭志英, 曹玉肖, 顾俊娟, 闫国利. (2012). 词切分对老年人汉语阅读效率促进作用的眼动心理. 中国老年学杂志, 32, 1224-1226. |

| 李馨, 白学军, 闫国利. (2011). 词边界信息和词频在汉语阅读中的作用. 心理与行为研究, 9(2), 133-139. |

| 李兴珊, 刘萍萍, 马国杰. (2011). 中文阅读中词切分的认知机理述评. 心理科学进展, 19(4), 459-470. |

| 李寿欣, 徐增杰, 陈慧媛. (2010). 不同认知方式个体在语篇阅读中抑制外部干扰的眼动研究. 心理学报, 42(5), 539-546. |

| 沈德立, 白学军, 臧传丽, 闫国利, 冯本才, 范晓红. (2010). 词切分对初学者句子阅读影响的眼动研究. 心理学报, 42(2), 159-172. |

| 北京语言学院语言教学研究所. (1986). 现代汉语频率词典. 北京:北京语言学院出版社. |

| 王丽红, 石凤姸, 吴捷, 白学军. (2010). 老年人汉语阅读时知觉广度的眼动变化. 中国老年学杂志, 30, 240-243. |

| 王丽红. (2008). 老年人词频与语境效应及知觉广度的眼动研究. 天津师范大学硕士学位论文 |

| 闫国利, 巫金根, 臧传丽, 白学军. (2010). 阅读知觉广度眼动研究述评. 心理学探新, 30(2), 23-28. |

| 臧传丽, 孟红霞, 闫国利, 白学军. (2013). 阅读过程中的注视位置效应. 心理科学, 36(4), 770-775. |

| 臧传丽, 张慢慢, 郭晓峰, 刘娟, 闫国利, 白学军.(2012). 中文词汇加工的若干效应:基于眼动研究的证据. 心理科学进展, 20(9), 1382-1392. |

| 臧传丽. (2010). 儿童和成人阅读中的眼动控制:词边界信息的作用. 天津师范大学博士学位论文 |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31