国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 钟伟芳, 汝涛涛, 李悠, 彭少灵, 莫雷. 2015.

- ZHONG Weifang, RU Taotao, LI You, PENG Shaoling, MO Lei. 2015.

- 习得的语言范畴影响颜色知觉的机制:来自ERP的证据

- The Effects of Trained Lexical Categories on Color Perception: Evidences from ERPs

- 心理发展与教育, 31(2): 157-164

- Acta Meteorologica Sinica, 31(2): 157-164.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.02.04

-

文章历史

2. 广东司法警官职业学院, 广州 510520

2. Guangdong Justice Police Vocational College, Guangzhou 510520, China

上世纪50年代,沃尔夫(Benjamin Lee Whorf)提出,人类的语言会影响其知觉和思维(Kay & Kempton,1984; Whorf,1956)。这一著名的沃尔夫假设(Whorf Hypothesis)得到了之后许多,尤其是颜色知觉领域研究的支持。例如,Kay和Kempton(1984)发现,英语者辨别英语词汇蓝绿对应的颜色时的表现与Tarahumara语者存在差异(与英语不同,Tarahumara语用同一个词汇命名蓝绿色)。Winawer等(2007)比较了俄语和英语者辨别深蓝和浅蓝的表现,前者分别用goluboy和siniy命名深蓝和浅蓝,后者则同用blue命名两种颜色,发现俄语者区分两种颜色比英语者更快。这些研究提示对颜色进行不同词汇编码会引起颜色知觉的差异,支持了沃尔夫假设。

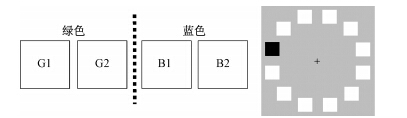

一系列研究发现语言对颜色知觉的影响存在偏大脑左侧化现象,进一步支持了沃尔夫假设。如Gilbert等(2006)选取了深绿(G1),浅绿(G2),浅蓝(B1),深蓝(B2)四个渐进颜色块为实验材料(图 1左)。实验中,要求被试完成视觉搜索任务,从11个干扰色块中辨别出1个目标色块(图 1右)。结果表明,被试辨别范畴间颜色(G2B1)快于辨别范畴内颜色(G1G2,B1B2),且这一效应只发生在刺激出现在右视野时。研究者认为这种偏侧化范畴知觉(categorical perception)是由大脑语言左半球优势和视觉刺激的对侧投射所造成的。

|

| 图 1 Gilbert等(2006)的颜色材料(左:虚线代表蓝绿色分界.下同)及视觉搜索任务刺激样例(右:黑白色方块分别代表目标和干扰色块.下同) |

Zhou等(2010)发现,通过短期训练习得的语言范畴也能引起偏侧化颜色范畴知觉,提示语言与颜色范畴知觉间存在因果关系,更进一步支持了沃尔夫假设。他们采用图 1的颜色,先让被试完成视觉搜索任务,发现了偏侧化颜色范畴知觉,然后以短期“色-词”重组训练模式训练被试分别用áng、sòng、duān、kěn四个无意义音节命名G1、G2、B1、B2。这样,训练前范畴内颜色(G1G2,B1B2)训练后变成了范畴间颜色,而范畴间颜色(G2B1)训练后仍为范畴间颜色。最后,让被试再次完成视觉搜索任务。结果发现,训练引发了显著的偏侧化颜色范畴知觉,即“训练前范畴内颜色”在训练前无视野差异,训练后则表现出右视野优势。Kwok等(2011)发现,短期习得的语言范畴能引起被试左脑视觉皮层V2/3区灰质体积的增加,从生理学层面支持了Zhou等(2010)的发现。

颜色辨别包括了颜色知觉和后知觉的知觉判断两个过程,颜色范畴知觉究竟源于语言影响了颜色知觉,还是仅影响了知觉判断呢?以反应时为指标的研究并不能回答这一问题。Mo等(2011)采用视觉Oddball范式设计实验,以视觉失匹配负波(vMMN)为指标对此进行了探讨。vMMN是与大脑对视觉新异刺激早期自动化觉察相关的ERP成分,其反映人们在早期、注意前知觉加工阶段对刺激变化的一种无意觉察(Czigler,2007; Czigler,Balazs,& Pato,2004; Czigler,Balazs,& Winkler,2002; Ntnen,Jacobsen,& Winkler,2005)。他们采用图 1的4种颜色,分视野给被试呈现刺激,且使偏差刺激与实验任务无关。结果发现,当刺激在右视野呈现时,范畴间偏差刺激比范畴内偏差刺激诱发了更大的vMMN效应,但在左视野呈现时,两类偏差刺激诱发的vMMN效应无显著差异,而且,范畴间偏差刺激在右视野呈现时诱发了更大的vMMN效应,范畴内偏差刺激诱发的vMMN效应则无视野差异。这表明,语言可以影响早期的、注意前颜色知觉,提示语言会直接影响颜色知觉,而非影响或仅影响知觉判断。

目前为止,大量研究已证明了语言可以影响颜色知觉,然而人们对语言如何影响颜色知觉仍然认识很少。为探讨这一课题,本研究将关注以下两个方面问题。第一,习得的语言范畴是否会影响颜色知觉机能?如果会,这一过程是否可以在短期内完成?Mo等(2011)发现,语言范畴会影响早期的、注意前的颜色知觉,而非影响或仅影响了后知觉的知觉判断。然而,这一研究属于相关研究,难以证明是习得的语言范畴引起了注意前颜色范畴知觉。最近,一项因果研究采用视觉Oddball范式对问题进行了探讨,发现习得的颜色范畴仅影响颜色知觉的后知觉加工(Clifford et al., 2012)。然而,该研究可能存在着一些不足,也难以对问题进行清晰的揭示。首先,该研究让被试习得颜色范畴,但未命名颜色范畴,难以确定揭示的是语言范畴对颜色知觉的影响。其次,即使被试习得的是语言范畴,该研究的实验任务较简单,且使被试一直注视颜色刺激,不能保证被试不注意颜色刺激,因此难以揭示早期的、注意前的颜色加工特点。此外,该研究未分视野呈现刺激,很可能造成了实验效应的减弱。基于这些,要解答这一问题仍需进一步探讨。第二,习得的语言范畴是影响了特定颜色点知觉的机能,还是影响了颜色知觉范畴?如果是前者,语言范畴可能仅影响与之联结的特定颜色点的知觉机能,而如果是后者,语言范畴与颜色联结则会形成一个颜色范畴,从而实现对颜色知觉范畴的改造。究竟语言范畴是以哪一种形式影响颜色知觉的呢?在先前的研究,如Zhou等(2010),Clifford等(2012)中,被试在训练和检测阶段所接受的颜色材料都是相同的,据这些研究难以对问题作出准确的回答,因此要回答这一问题也需待进一步探讨。

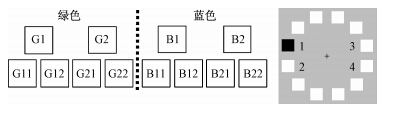

为解答上述两方面问题,本研究设计了两个实验。实验1将以反应时为指标,通过探讨以训练使范畴内的两种颜色变为范畴间颜色后,与训练的两种颜色近似但不等同的另外两种颜色的知觉是否表现出偏侧化颜色范畴效应,对问题进行初步揭示,并验证Zhou等(2010)的发现。具体来说,实验1将以与Zhou等(2010)相同的短期“色-词”重组训练模式训练被试分别用áng、sòng、duān、kěn四个无意义音节命名G1、G2、B1、B2,使颜色的范畴关系均变成了范畴间,在训练前后让被试接受视觉搜索任务。在视觉搜索任务中,采用G11、G12、G21、G22、B11、B12、B21和B22等8种渐变颜色,G11和G12,G21和G22,B11和B12,B21和B22分别与G1,G2,B1,B2近似但不等同(图 2左)。8种颜色组合形成4个颜色对,G11G21、G12G22、B11B21和B12B22。4个颜色对的两个颜色交替作为目标和干扰刺激。先前研究表明,范畴内颜色的辨别无显著的视野差异(Zhou et al., 2010),而4对颜色在训练前均属于同一语言范畴(绿色或蓝色),因此可以预期训练前的视觉搜索任务中不出现偏侧化颜色范畴知觉。如果在训练后的视觉搜索任务中出现偏侧化颜色范畴知觉,即刺激在右视野呈现时的反应时显著短于在左视野呈现时的,那么就可以初步证明,习得的语言范畴可以且在短期内就可以影响颜色知觉过程,验证Zhou等(2010)的发现,而且可以初步证明习得的语言范畴会影响颜色知觉范畴,而非仅影响特定颜色点的知觉机能。

如上述,以反应时为指标并不能清晰地揭示习得的语言范畴是直接影响颜色知觉机能,还是仅影响知觉判断过程,因此实验2将以vMMN为指标进一步对问题进行探讨。实验2将采用与实验1相同的颜色材料和训练模式,以与Mo等(2011)相似的视觉Oddball范式设计脑电实验。在视觉Oddball任务中,4个颜色对,G21G11、G22G12、B11B21和B12G22中的两种颜色组成偏差刺激与标准刺激。4对颜色在训练前均属于同一语言范畴,根据先前研究,可以预期偏差刺激诱发的vMMN效应无视野差异(Mo et al., 2011)。如果经过训练,偏差刺激在早期颜色知觉阶段就表现出偏侧化vMMN效应,那么就可以有力地证明,习得的语言范畴可以影响,且在短期内就可以影响颜色知觉机能,而非影响或仅影响后知觉的知觉判断,而且习得的语言范畴可以影响颜色知觉范畴。

2 实验1 2.1 实验目的

以反应时为指标,初步探讨习得的语言范畴是否影响且在短期内就能影响颜色知觉机能,以及习得的语言范畴影响特定颜色点的知觉机能,还是影响颜色知觉范畴。

2.2 实验方法 2.2.1 被试

24名在校大学生志愿者参加了实验,其中男生6名,平均年龄19.83岁(SD=1.40),均为右利手,视力或矫正视力正常,无色盲色弱,无任何精神病史或药物滥用史。所有被试均在实验后获得少量报酬。

2.2.2 设计

采用2×2被试内设计。因素1为刺激呈现的视野,分左视野和右视野两个水平;因素2为测试的时间点,分训练前测和后测。因变量为被试在视觉搜索任务中的颜色辨别反应时。

2.2.3 程序与材料

实验1包括蓝绿色边界测试,前测,短期“色-词”重组训练,及后测四个阶段。

首先进行蓝绿色边界测验。采用G11、G12、G21、G22、B11、B12、B21和B22等8种渐变颜色。G11和G12,G21和G22分别通过使G1,G2的B值变小或变大所得,B11和B12,B21和B22则分别通过使B1,B2的G值变大或变小所得。8种颜色的亮度及饱和度相同,RGB值为G11=0,171,121;G12=0,170,133;G21=0,170,145;G22=0,170,157;B11=0,175,170;B12=0,165,170;B21=0,155,170;B22=0,144,170(图 2左)。测试时,先同时向被试呈现8种颜色块,让其进行蓝绿分类,之后单独呈现每种颜色块,让其进行蓝绿判断(G11、G12、G21、G22判断为绿色,B11、B12、B21、B22判断为蓝色记为正确)。在判断任务每一个试次(trial)中,先在屏幕中央呈现一个7×7cm的色块200ms,之后空屏1000ms。被试要既快又准地判断其是蓝色还是绿色,并按键反应。每种颜色呈现15次,共120个试次,所有试次随机呈现。结果表明,被试在分组任务中均将G11、G12、G21、G22归为绿色,将B11、B12、B21、B22归为蓝色;在判断任务中总体颜色判断的最低正确率为87.50%(平均91.62%),单种颜色判断的最低正确率为73.33%,说明被试的蓝绿边界在G22和B11之间。

在前测和后测中,被试均接受视觉搜索任务。视觉搜索任务采用上述8种渐变颜色。每一个试次中,屏幕中央首先出现一个注视点“+”1000ms,接着出现一个以注视点为中心,由12个颜色块组成的圆环,圆环呈现200ms后消失,注视点继续呈现1800ms,之后呈现下一个试次。被试的任务是既快又准地找出圆环中不同的一个颜色块在注视点左边还是右边,并按键反应。刺激以17英寸CRT显示器呈现,分辨率为1024×768,刷新率为75Hz。被试距离显示器约80cm,被试注视注视点时与目标颜色块内边的夹角约为3.9°,左右目标颜色块组成的视角约为7.8°。8种颜色组合形成4个颜色对,G11G21、G12G22、B11B21和B12B22。4个颜色对的两种颜色交替作为目标和干扰刺激,形成8个“目标-干扰”颜色对。目标出现在圆环中的1、2、3和4四个位置中的一个(图 2右),因此组成32种刺激模式。每个被试接受2个材料组块(block)。每个材料组块中每种刺激模式7个试次,共224个试次。所有试次随机呈现。视觉搜索任务约需时20min。

|

| 图 2 实验1的实验材料(左)和视觉搜索任务示例(右) |

在短期“色-词”重组训练阶段,按照Zhou等(2010)的训练方式,分别用áng、sòng、duān、kěn四个无意义音节对G1、G2、B1、B2进行重新命名。经过训练,颜色的范畴关系发生重大变化。G1与G2训练前同属于绿,训练后成为范畴间颜色,分属于áng和sòng;B1与B2训练前同属于蓝,训练后成为范畴间颜色,分属于duān和kěn;而G2与B1训练前分属于绿与蓝两个范畴,训练后则仍为范畴间颜色,分属于sòng和duān。训练包括视听、命名与匹配三种任务。视听任务中,呈现颜色块的同时以声音呈现颜色块的新名字,要求被试认真听并记住颜色块的新名字;命名任务要求被试用新名字对呈现的颜色块进行命名,同时记录其命名的正确率,随后以声音反馈正确的名字;匹配任务要求被试判断听到的新颜色名字和看到的颜色块是否匹配,记录其判断正确率,随后以声音反馈颜色块正确的新名字。训练共6次,每天两次。第一次包括100次视听任务,220次命名任务和40次匹配任务;第二次包括160次命名任务和80次匹配任务;第三次包括180次命名任务和40次匹配任务;第四次包括80次匹配任务和140次命名任务;第五次包括80次视听任务和240次命名任务;第六次包括52次命名任务和40次视听任务。训练每次约25min,共约150min。后测在第六次训练后立即进行。

实验的所有视觉刺激均在灰色背景中呈现,背景颜色的RGB值为210,210,210。

2.3 结果分析 2.3.1 短期“色-词”重组训练

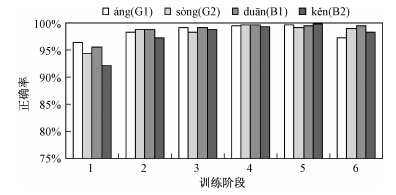

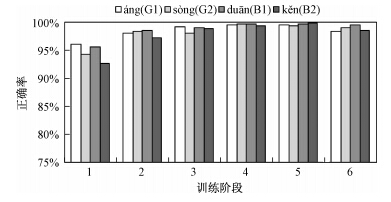

被试在实验1的短期“色-词”重组训练各次训练中的正确率如图 3所示。从图可知,被试每次训练的正确率均高于90%,说明被试通过训练正确掌握了4种颜色的新名字。

|

| 图 3 实验1被试在短期“色-词”重组训练各次训练中的正确率 |

参照Zhou等(2010),分析被试在视觉搜索任务中的反应时数据。为更清晰地揭示实验效应,分别分析训练前和训练后的数据,分析时删除了两个标准差以外的数据。

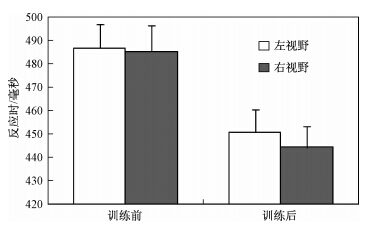

对训练前被试的反应时数据进行的单因素重复测量方差分析表明:目标刺激在左右视野呈现时的反应时无显著差异,F(1,23)=0.10,p=0.75,η2=0.001(左右视野目标刺激的平均反应时分别为486.93ms(SD=59.27)和485.49ms(SD=53.76))。对训练后被试的反应时数据进行同样的分析表明:目标刺激在右视野呈现时的反应时短于在左视野呈现时的,差异边缘显著,F(1,23)=3.93,p=0.06,η2=0.15(左右视野目标刺激的平均反应时分别为450.75ms(SD=44.00)和444.23ms(SD=45.05)(图 4)。

|

| 图 4 7岁儿童对10cm数字线估计的曲线拟合图 |

上述结果表明,被试对与训练的颜色近似的颜色的知觉辨别,在训练前未表现出偏侧化颜色范畴效应,但在训练后却表现出边缘显著的偏侧化颜色范畴效应。这提示:习得的语言范畴可以影响且可以在短期内影响颜色知觉过程,支持了Zhou等(2010)的发现;语言范畴影响了颜色知觉范畴,而非仅影响了特定颜色点的知觉机能。

3 实验2 3.1 实验目的

以vMMN为指标,对关注的两方面问题进行更直接的探讨。

3.2 实验方法 3.2.1 被试

26名与实验1同质的被试参加了实验2,其中男9名,平均年龄19.96岁(SD=1.43)。所有被试均在实验后获得少量报酬。

3.2.2 设计

采用单因素两水平被试内设计。因素为偏差刺激的类型,分为左视野偏差刺激和右视野偏差刺激两个水平。采用Oddball范式设计脑电实验,以偏差刺激诱发的vMMN为因变量。

3.2.3 程序与材料

实验2包括蓝绿色边界测试,短期“色-词”重组训练,以及脑电测试三个阶段。

蓝绿色边界测试和短期“色-词”重组训练与实验1相同。边界测试结果显示,被试在分组任务中均将G11、G12、G21、G22归为绿色,将B11、B12、B21、B22归为蓝色,在判断任务中总体颜色判断的最低正确率为87.50%(平均91.75%),单种颜色判断的最低正确率为73.33%,说明被试的蓝绿边界在G22和B11之间。

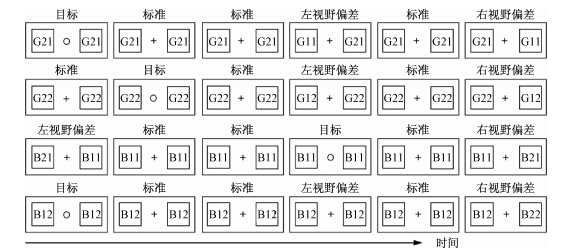

脑电测试采用上述的8种渐变颜色,方法与Mo等(2011)相似。测试在微暗、隔音的实验室中进行,被试坐在舒适的椅子上。以17寸CRT显示器呈现刺激,分辨率为1024×768,刷新率为75Hz。被试距离显示器约70cm。在每一个试次中,两个2×2cm的色块呈现200ms,两个色块分列中心注视点“+”水平两侧,之后为900ms空屏。两个色块距离8.5cm,两者的内侧与注视点之间的视角为3.5°。实验设计了4个材料组块,分别以G21、G22、B11、B12为标准刺激,G11、G12、B21、B22分别对应为偏差刺激。在标准试次中,两个色块均为标准色块,在偏差试次中,两个色块为标准色块和偏差色块。偏差试次依偏差刺激呈现视野的不同分为左视野偏差试次和右视野偏差试次(图 5)。每个被试接受4个组块,每个组块包含450个试次,其中70%为标准试次,由注视点“+”和两边相同的标准色块组成;10%为目标试次,由标准试次的注视点“+”变为“○”所得;剩余20%为偏差试次,偏差刺激在左右视野呈现者各半,两者的注视点均为“+”。在每个组块中,试次以假随机方式呈现,最前的5个试次为标准试次,且两个偏差试次不连续出现。组块的顺序在被试间平衡。被试的任务是当注视点变为“○”时用左或右手食指按空格键。反应的手指在被试间平衡。

|

| 图 5 实验2的实验设计和刺激例子示意图 |

使用NeuroScan系统采集与分析脑电数据。

采用国际10-20系统32导Ag/AgCl电极Easycap电极帽采集脑电数据。数据记录以鼻尖为参考,采样率为1000Hz,DC采样,低通频率为100Hz。水平眼电电极置于两眼外侧眼角,垂直眼电电极置于左眼的上下眼眶。所有电极电阻小于5kΩ。

离线分析时程为900ms,从刺激呈现前100ms至后800ms。进行DC矫正,做带宽为0.8~20Hz,陡阶为24 db/Oct的无相位移滤波。自动矫正眨眼等伪迹,伪迹使脑电电压大于100 μV的脑电事件在平均叠加前被剔除。根据刺激类型对数据进行平均叠加,刺激类型为标准、目标、左视野呈现偏差刺激(左视野偏差)和右视野呈现偏差刺激(右视野偏差)。有任一刺激类型的脑电事件被剔除超过40%的被试将删除,结果无被试被删除。

3.3 结果分析 3.3.1 色词与颜色重组训练

被试在实验2的色词与颜色重组训练的各次训练中的正确率如图 6所示。从图可知,被试每次训练的正确率均高于90%,说明他们训练后正确掌握了颜色的新名字。

|

| 图 6 实验2被试在色词与颜色重组训练中各次训练中的正确率 |

3.3.2 目标刺激

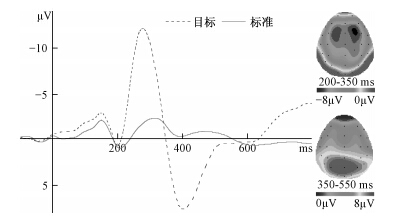

在行为数据上,目标刺激的平均击中率为99.32%(SD=1.12),平均误击次数小于2,平均反应时为460.20ms(SD=52.87)。在ERP数据上,目标刺激比标准刺激诱发了更大的N2和P3成分,前者呈中央分布,后者呈顶枕分布(图 7)。参照Mo等(2011),取刺激呈现后200~350ms和350~550ms两个时间窗分别测量N2和P3的平均波幅,统计表明目标刺激比标准刺激诱发了更大的N2和P3(p<0.001)。总体来说,行为与ERP数据表明被试对目标刺激有很高的识别率,对目标刺激投入了高度的注意。

|

| 图 7 实验2目标、标准刺激在FCz点诱发的ERP总平均(左)及目标刺激诱发的N2、P3脑地形图(右) |

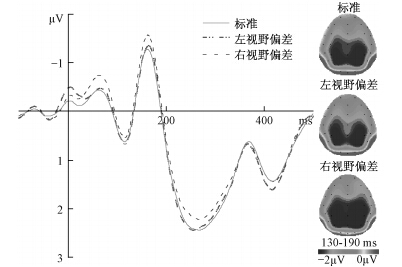

从图 8可见,左、右视野偏差刺激和标准刺激在呈现后130~190ms时间窗内均诱发了明显的负偏向波,峰值约在160ms。偏差刺激ERP减去标准刺激ERP所得的早期差异波就是vMMN。根据Mo等(2011),vMMN出现在刺激呈现后130~190ms,呈顶-枕区分布,因此,在数据分析时,参照该研究选取了O1、O2、P3、P4、P7和P8等6个电极,并将不同类型刺激相应的6个电极在130~190ms的数据进行了平均。

|

| 图 8 实验2不同类型刺激诱发的ERP总平均(左)和脑地形图(右) |

对峰潜伏期进行单因素重复测量方差分析,结果发现所有偏差刺激和标准刺激的ERP峰值潜伏期无显著差异(p>0.05)。分别对两种偏差刺激的ERP与标准刺激的ERP进行的重复测量方差分析表明:右视野偏差刺激诱发了显著的vMMN效应,F(1,25)=5.56,p= 0.03,η2=0.18,左视野偏差刺激则与标准刺激无显著差异F(1,25)=0.02,p= 0.96,η2<0.001。对两种偏差刺激的vMMN效应进行的重复测量方差分析表明,两种效应存在显著差异,F(1,25)=5.16,p= 0.03,η2=0.17(左右视野偏差的vMMN效应分别为0.00(SD=0.49)和-0.24(SD=0.50))。

上述结果表明,经过短期训练习得的语言范畴引起了注意前颜色范畴知觉,提示习得的语言范畴能影响且在短期内就能影响早期的、注意前的颜色知觉机能,而非影响或仅影响知觉判断,而且习得的语言范畴影响颜色知觉范畴,而非仅影响特定颜色点的知觉机能。 4 分析与讨论

颜色范畴知觉是指人们对属于不同范畴的两个颜色的辨别快于或正确率高于对属于同范畴的两个颜色的辨别,即使范畴间和范畴内颜色的色彩物理知觉距离相等的现象(Franklin et al., 2008; Gilbert et al., 2006; Thierry,Athanasopoulos,Wiggett,Dering,& Kuipers,2009; Winawer et al., 2007)。近年,基于颜色范畴知觉的研究,越来越清晰地证明语言会影响颜色知觉,支持了沃尔夫假设。然而,人们对语言如何影响颜色知觉这一同样重要的问题的认识仍然很少。关于这一问题,其中需要探讨的是习得的语言范畴是否会影响颜色知觉机能,如果是,这一过程是否可以在短期内完成。实验1以反应时为指标,发现通过短期“色-词”重组训练习得的语言范畴能引起偏侧化颜色范畴知觉,验证了Zhou等(2010)的发现;实验2以vMMN为指标,进一步发现通过短期“色-词”重组训练习得的语言范畴能引起注意前颜色范畴知觉。这些结果提示,习得的语言范畴能因果性地影响早期的、注意前的颜色知觉机能,而非影响或仅影响后知觉的知觉判断,而且习得的语言范畴对颜色知觉的影响过程可以在短期内完成,不需要经历长期的积淀。

Clifford等(2012)发现,习得的范畴会影响颜色知觉的后知觉加工。本研究则发现,习得的语言范畴可以直接影响早期的、注意前的颜色知觉机能。综合这两项研究,可以初步得到以下结论:习得的颜色范畴既会影响早期的、注意前的颜色知觉机能,也会影响后知觉的加工过程。需指出的是,尽管Clifford等(2012)可能存在一些影响实验效应的不足,但如果这些不足并不影响实验效应,那么本研究与Clifford等(2012)的发现在一定程度上是冲突的,因为两者采用了相似的实验设计和材料。未来的研究需要清楚地解释这一冲突,并探讨两项研究中的可能是不同类型的范畴对颜色知觉的影响等问题。

另一个需要探讨的问题是习得的语言范畴影响特定颜色点知觉的机能,还是影响颜色知觉范畴。实验1以反应时为指标发现,以短期“色-词”重组训练使原先范畴内的两种颜色转变为范畴间颜色之后,与这两种颜色近似的另外两种颜色的辨别也会表现出偏侧化颜色范畴效应;实验2以vMMN为指标进一步发现,经过训练,原先范畴内的两种颜色转变为范畴间颜色之后,与这两种颜色近似的另外两种颜色的偏差刺激在早期知觉阶段表现出偏侧化vMMN效应。这些结果表明,语言范畴与颜色联结之后,影响了颜色知觉范畴,而非或仅影响了特定的颜色点的知觉机能。

Zhou等(2010)发现,习得的语言范畴会引起偏侧化颜色范畴知觉。有研究指出,该研究被试在训练中习得颜色名称的方式与真实情境中的有所不同,即训练中一个色词仅与一个特定颜色联结,而真实情境中一个色词则与一个颜色范畴联结,可能会影响实验的外部效度。本研究发现,以与Zhou等(2010)相同的方法训练被试习得的颜色名称(语言范畴)会影响其对与训练颜色近似的其他颜色的知觉,提示被试在训练中习得的是与真实情境中相同的色词与颜色范畴的联结。这一结果可以在一定程度上排除学习方式影响实验外部效度的可能性,提升了实验结果的可概括性。

本研究的发现是有一定价值的,然而对于本研究的结果,有人可能会认为训练后出现的颜色范畴知觉并非源于语言范畴与特定颜色联结后形成了一个颜色范畴,影响了颜色知觉范畴,而只是源于被试不能区分学习颜色和与其近似的测试颜色。为消除这一质疑,实验后让另外12名被试接受了颜色辨别测试。测试中,以水平方向同时给被试呈现两个色块,让其判断两者是否相同。颜色对有12组:G1G1,G2G2,B1B1,B2B2,G1G11,G1G12,G2G21,G2G22,B1B11,B1B12,B2B21,B2B22。前4组判断为一致,后8组判断为不一致记为正确回答。共呈现16个试次,可判断为一致与不一致的试次各半。结果显示被试的平均正确率高于90%,说明不能区分学习颜色与测试颜色并非实验效应的合理解释。

当前,学术界较一致地认为,语言对知觉过程有重要影响,在语言是否可以影响知觉这一问题上基本形成共识。本研究尝试探讨了语言如何影响颜色知觉这一同样重要的问题,发现语言范畴能直接影响早期的、注意前的颜色知觉机能,影响颜色知觉范畴,而且这种影响可以在短期内完成。这些发现,可以更清晰地揭示语言与知觉的关系,支持沃尔夫假设。然而,本研究只是在一定程度上推进了关于语言如何影响知觉这一问题的探讨,要真正解答这一问题,还需系统、深入地进行大量的研究,包括语言对知觉机能的改变在什么情况下是稳定的、长效的,在什么情况下是只有短期效应、会反弹的?还有,研究表明不仅在早期知觉阶段可以观察到语言对知觉的影响效应,而且在知觉后阶段也可以观察到语言对知觉的影响效应(Clifford et al., 2012; Holmes,Franklin,Clifford,& Davies,2009),那么,语言在这两个知觉阶段各起到什么作用呢?等问题都有待进一步探讨。

5 结论

本研究探讨了语言范畴对颜色知觉的影响机制,得到以下的结论:

(1)习得的语言范畴可以影响早期的、注意前的颜色知觉机能,而非影响或仅影响后知觉的知觉判断;

(2)习得的语言范畴可以影响颜色知觉范畴,而非仅影响特定颜色点的知觉机能;

(3)习得的语言范畴影响颜色知觉机能的过程可以在短期内完成。

致谢:本研究的数据收集工作得到了吴小文、彭君两位硕士的大力协助,论文写作得到了杜洪飞博士的指导,在此对他们表示诚挚的感谢!

| Clifford, A., Franklin, A., Holmes, A., Drivonikou, V. G., Ozgen, E., & Davies, I. R. L. (2012). Neural correlates of acquired color category effects.Brain and Cognition, 80(1), 126-143. |

| Czigler, I. (2007). Visual mismatch negativity-Violation of nonattended environmental regularities.Journal of Psychophysiology, 21(3-4), 224-230. |

| Czigler, I., Balazs, L., & Pato, L. G. (2004). Visual change detection: event-related potentials are dependent on stimulus location in humans. Neuroscience Letters, 364(3), 149-153. |

| Czigler, I., Balazs, L., & Winkler, I. (2002). Memory-based detection of task-irrelevant visual changes. Psychophysiology, 39(6), 869-873. |

| Franklin, A., Drivonikou, G. V., Bevis, L., Davies, I. R. L., Kay, P., & Regier, T. (2008). Categorical perception of color is lateralized to the right hemisphere in infants, but to the left hemisphere in adults. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(9), 3221-3225. |

| Gilbert, A. L., Regier, T., Kay, P., & Ivry, R. B. (2006). Whorf hypothesis is supported in the right visual field but not the left. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(2), 489-494. |

| Holmes, A., Franklin, A., Clifford, A., & Davies, I. (2009). Neurophysiological evidence for categorical perception of color. Brain and Cognition, 69(2), 426-434. |

| Kay, P., & Kempton, W. (1984). What is the Sapir-Whorf hypothesis? American Anthropologist, 86(1), 65-79. |

| Kwok, V., Niu, Z., Kay, P., Zhou, K., Mo, L., Jin, Z., et al. (2011). Learning new color names produces rapid increase in gray matter in the intact adult human cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(16), 6686-6688. |

| Mo, L., Xu, G., Kay, P., & Tan, L.-H. (2011). Electrophysiological evidence for the left-lateralized effect of language on preattentive categorical perception of color. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(34), 14026-14030. |

| Näätänen, R., Jacobsen, T., & Winkler, I. (2005). Memory-based or afferent processes in mismatch negativity (MMN): A review of the evidence. Psychophysiology, 42(1), 25-32. |

| Thierry, G., Athanasopoulos, P., Wiggett, A., Dering, B., & Kuipers, J.-R. (2009). Unconscious effects of language-specific terminology on preattentive color perception. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(11), 4567-4570. |

| Whorf, B. L. (1956). Language, thought, and reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf (Vol. 5). Cambridge, MA: MIT Press. |

| Winawer, J., Witthoft, N., Frank, M. C., Wu, L., Wade, A. R., & Boroditsky, L. (2007). Russian blues reveal effects of language on color discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(19), 7780-7785. |

| Zhou, K., Mo, L., Kay, P., Kwok, V. P. Y., Ip, T. N. M., & Tan, L. H. (2010). Newly trained lexical categories produce lateralized categorical perception of color. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(22), 9974-9978. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31