国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 胡卫平, 韩葵葵. 2015.

- HU Weiping, HAN Kuikui. 2015.

- 青少年科学创造力的理论研究与实践探索

- Theoretical Research and Practical Exploration of Adolescents' Scientific Creativity

- 心理发展与教育, 31(1): 44-50

- Acta Meteorologica Sinica, 31(1): 44-50.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.01.07

-

文章历史

2. 中国基础教育质量监测协同创新中心, 北京 100875

2. National Innovative Center for Assessment of Basic Education Quality, Beijing 100875

在心理学中,由于研究者研究重点不同,理论依据不同,研究方法不同,判断标准不同,对创造力的定义也不相同,有关创造力的定义多达数百种。纵观众多的创造力定义,多数心理学家同意两种观点(胡卫平,2003)。第一,认为创造力是一种或多种心理过程;第二,认为创造力是一种产物。在最近30年来,研究者将创造性的过程、创造性的产品、创造性的个人和创造性的环境中的两个或多个结合起来。基于创造力概念的发展趋势,青少年的科学创造力被定义为青少年在学习科学知识、解决科学问题和科学创造活动中,根据一定的目的,运用一切已知信息,在新颖、独特且有价值地(或恰当地)产生某种产品的过程中表现出来的智能品质或能力。它是一种特殊能力,是一般创造力与科学学科的有机结合,是一般创造力在科学学科中的具体表现,是一般创造力与科学学习的结晶(胡卫平,俞国良,2002)。 1.2 科学创造力的结构

创造力是一种心理现象,是人脑对客观世界的一种特定的反映。由于客观事物是相互联系的,这就决定了创造力具有一定的结构。又由于客观世界是复杂的、发展变化的,因此,人们在对创造力的研究中,提出了不同的创造力结构,概括起来有三种(胡卫平,2003),一是层次结构,二是静态结构,三是动态结构。在讨论青少年科学创造力的结构时应考虑几个方面:第一,科学创造不同于艺术创造和文学创造等,创造性的问题解决是其主要内容;第二,青少年科学创造力的心理结构与科学家科学创造力的心理结构及一般成人科学创造力的心理结构基本相同,只是它们的表现形式不同;第三,创造力是一种能力,它的组成要素中不应包括非智力因素,但非智力因素对创造力的影响是不可忽视的;第四,创造力与智力是人的心理能力的两个不同的方面,它们相互联系、相互区分、相互作用、共同发展,其本质上是一个整体,只是人们为了研究问题的方便才加以区分;第五,科学创造力以科学知识为中介;第六,青少年科学创造力的结构应反映出科学创造力发展的稳定性及发展性,应是静态结构和动态结构的统一;第七,科学创造力的结构应反映科学创造力的主要方面,应具有可操作性,应能指导科学创造力的测量、发展研究及青少年科学创造力的培养。

基于以上这些考虑,整合了创造性的过程、创造性的产品和创造性的个人三个方面,我们提出了科学创造力的结构模型(SCSM)(Hu & Adey,2002)。基于该模型,青少年科学创造力的测量必须同时考虑创造性的过程、创造性的品质、创造性的产品这三个方面的因素;青少年科学创造力的培养必须贯穿在科学现象的观察、科学知识的教学、科学问题的解决、科学探究和创造活动中,使个体掌握创造性思维和创造性想象的基本方法,训练学生创造性的品质;青少年科学创造力的形成和发展过程是该结构模型的形成和改组过程,每一阶段有一种稳定的结构,教育与教学要适应这种结构,并促进其发展。 2 科学创造力的测量与发展 2.1 科学创造力的测量

由于研究者对创造力的定义不同,理论依据不同,所采用的测量方法也不相同,有关创造力的测量量表多达百余种,概括起来有11种类型(胡卫平,俞国良,2002)。青少年的科学创造力具有领域特殊性,不能用一般创造力测验来测量,故人们编制了一些科学创造力测量工具,但这些测量工具包含很多的科学知识,只适合于某一年级,不能用于研究青少年科学创造力的发展趋势。

基于科学创造力的结构模型、青少年科学创造力的表现及托兰斯的创造性测验,我们编制了《青少年学创造力测验》(Hu & Adey,2002;申继亮,胡卫平,林崇德,2002)。该测验包括七个维度,即创造性的物体应用能力、问题提出能力、产品改进能力、想象能力、问题解决能力、实验设计能力和技术产品设计能力。该测验属于纸笔测验,所有问题都具有开放性,能够反映被试在解答问题的过程中思维和想象的流畅性、灵活性和独创性。

创造性的技术产品设计能力是科学创造力的一个维度,为了更准确地评价技术创造力,从技术与创造力的内涵出发,以青少年技术创造力的表现为基础,设计了《青少年技术创造力测验》(胡卫平,万湘涛,于兰,2011)。该测验包含产品设计、材料应用、功能设计、技术方法和科技想象五个维度,属于纸笔测验,所有问题都具有开放性,反映被试在解答问题的过程中思维和想象的流畅性、灵活性和独创性。

提出问题是科学创造过程的重要阶段,而创造力是领域相关的,它总是和一定的领域或者过程相联系的,为此,将科学创造力和问题提出相结合,提出了创造性科学问题提出能力(CSPF),并编制了《创造性科学问题提出能力测验》(Hu,Shi,Han,Wang,& Adey,2010)。该测验有两个问题,一个是开放式的,要求被试根据日常的生活经验以及观察提出问题;另一个是封闭式的,要求被试根据一幅宇航员站在月球上的图片提出问题。测验按照流畅性、灵活性和独创性评分。

这些测验都有较高的信度和效度,并且有广泛的应用。特别是《青少年技术创造力测验》,成为国际上使用最广的科学创造力测验之一。 2.2 科学创造力的发展

青少年时期是个体创造力发展的关键期,许多学者的研究表明,个体创造力呈持续发展趋势,但并非直线上升,而是波浪式前进的。20世纪80年代后,人们又提出创造性的发展阶段和类型(胡卫平,2003),并开始探讨青少年在具体领域的创造力发展。

我们利用自编测验,研究了青少年科学创造力、技术创造力、创造性科学问题提出能力等的发展。总体上,儿童青少年的科技创造力与创造性问题提出能力呈波浪式发展趋势,但低潮和峰值出现的时间以及性别差异有所不同。

在科学创造力的发展规律方面,我们发现(胡卫平,2003;Hu,Adey,Shen,& Lin,2004),青少年的科学创造力存在显著的年龄差异,随着年龄的增大,呈持续上升的趋势,14岁时出现低潮,17岁时趋于定型;青少年的科学创造力存在性别差异,但具有不同的文化模式,东方文化背景中成长起来的青少年,男生的科学创造力优于女生,西方文化背景中成长起来的青少年,女生的科学创造力优于男生。

在技术创造力的发展规律方面(胡卫平,万湘涛,2011),儿童青少年技术创造力的发展在整体上呈波浪式上升的趋势,11岁出现高峰,12岁出现低潮;男女生在技术创造力上各有优势,但总体上没有显著性差异,男生在科技想象维度上优于女生,不存在显著性差异,女生则在在产品设计维度上显著高于男生。

在创造性问题提出能力的发展规律方面(Han,Hu,Liu,Jia,& Adey,2013),随着年龄的增大,儿童青少年的创造性科学问题提出能力呈持续上升趋势,11岁时出现低潮,14岁时出现峰值,以后逐渐下降,15~17岁趋于稳定;儿童青少年创造性问题提出能力不存在显著的男女差异;指导语对创造性科学问题提出能力有显著影响,随着年龄的增大,独创性在开放指导语情境下提高,在封闭指导语情境下下降,而流畅性和灵活性在低年级时不受指导语的影响,在高年级时结果与独创性相反。 3 科学创造力影响的因素与机制

环境因素、认知因素、情绪因素、动机因素等影响创造力的发展(胡卫平,韩琴,2003;韩琴,胡卫平,周宗奎2007)。在环境方面,以往研究主要关注了学校环境、家庭环境和社会环境,其中学校是最主要的环境因素,规章制度、师生互动、同伴关系、班级环境、课堂氛围、评价方式、教学方式等都会影响创造力的发展;学校环境通过影响创造性人格来影响创造力的发展。在认知因素方面,大部分研究者认为,智力是创造力的一个必要的但不是充分的条件;创造力是领域相关的,领域知识和技能构成在该领域创造的基础。在情绪因素方面,逐渐形成了两种理论观点。一是积极情绪促进创造性活动,消极情绪阻碍创造性活动;二是消极情绪促进创造性活动,积极情绪阻碍创造性活动。动机作为个体行为的重要动力源泉,与创造性的关系成为创造性研究的一个重要问题。在内部动机与创造性的关系上,研究结果比较一致,认为内部动机能够促进创造性的发展,而在外部动机与创造性的关系上,研究结果分歧较大。以往动机与创造性关系的研究,主要从产生创造性产品的角度考察动机对创造性的影响。近年来,研究者开始考虑动机对创造过程的不同阶段的影响,但到目前为止还没有实证结论,并且理论观点也不一致(胡卫平,周蓓,2010)。

基于创造力影响因素的研究趋势,我们比较系统的研究了环境、认知、情绪、动机对科学创造力(或者创造性科学问题提出能力)的影响,研究发现:

第一,学校环境通过影响创造性人格来影响创造性科学问题提出能力;开放性对学生的创造性科学问题提出能力有显著的正向预测作用;学校环境中,良好的师生关系可以显著增强开放性和创造性科学问题提出能力的正向联系(李海燕,胡卫平,2010)。

第二,科学知识是青少年科学创造力发展的一个必要条件,但它们之间并不成线形关系。随着科学知识的增加,其对科学创造力的影响逐渐减小(胡卫平,2003)。当科学知识增加到一定水平时,知识的增加不会引起青少年科学创造力的提高。

第三,信息加工速度与科学创造力、智力显著正相关;在信息加工任务中,高智商者与高科学创造力者信息加工速度更快,尤其在抽象匹配上差异显著;信息加工速度有效地预测了不同科学创造力组被试与不同智力水平组被试的分布;信息加工速度和科学创造力直接影响智力,同时信息加工速度还通过科学创造力间接影响智力(胡卫平,刘少静,贾小娟,2010)。

第四,高科学创造力个体的认知抑制能力强于低科学创造力个体(白学军,巩彦斌,胡卫平,韩琴,姚海娟,2014)。

第五,跨学科概念图创作能力与科学创造力显著正相关,跨学科概念图创作训练可以有效提高学生的科学创造力(胡卫平,张淳俊,2007)。

第六,正情绪状态能够提高创造性科学问题提出能力,尤其表现在流畅性和灵活性品质上;不同的负情绪状态对于创造性科学问题提出能力的影响不同,愤怒不影响创造性科学问题提出能力,但是恐惧对创造性科学问题提出能力有着显著的抑制作用;不同的情绪状态和不同题目形式之间有着显著的交互作用,高兴情绪状态对开放式题目形式的促进作用大于对封闭式题目形式的促进作用,而恐惧情绪状态对封闭式题目形式的抑制作用大于对开放式题目形式的抑制作用(胡卫平,王兴起,2010)。

第七,直接激发条件下,内部动机能够促进创造性的科学问题提出能力,尤其表现在流畅性以及独创性维度上;直接激发条件下,外部动机能够抑制创造性的科学问题提出能力,尤其表现在独创性维度上;评价情境不同引起的不同的动机水平对于创造性的科学问题提出能力的影响是不同的,期待正性评价不影响创造性的科学问题提出能力,但避免负性评价对创造性的科学问题提出能力有着显著的抑制作用(胡卫平,周蓓,2010)。

第八,与单独学习相比,同伴互动的学习方式更能促进学生创造性科学问题提出能力的发展;小组结构对学生创造性问题提出能力有显著的预测作用,同质组、自选组学生的创造性问题提出得分显著高于控制组;低能力的学生在异质组中表现最好,中能力的学生在同质组中表现最好,高能力的学生在自选组中表现最好(韩琴,胡卫平,贾小娟,2013;Han,Hu,Liu,Jia,& Adey,2013)。

第九,中英青少年科学创造力发展的比较研究发现:除创造性科学问题解决能力之外,中国青少年在创造性的问题应用能力、问题提出能力、产品改进能力、想象能力、实验设计能力及技术产品设计能力方面明显低于英国青少年,主要原因是中英在文化传统、社会氛围、家庭教育、科学课程、科学教学、考试方式、科学教师等方面的差异(胡卫平,2004)。

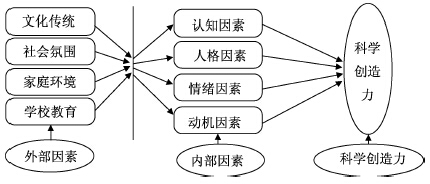

基于这些系统的理论建构、实证研究和文献分析,我们提出了影响学生科学创造力的机制(图 1)。

|

| 图 1 科学创造力的影响机制 |

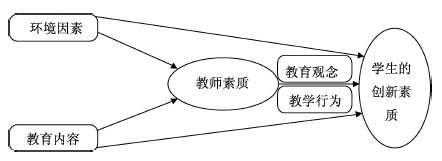

20世纪80年代以来,研究者构建了创造力的系统观(林崇德,胡卫平,2012),基于创造力的系统观和学习科学研究的最新成果,我们认为,创新素质是指创造性人才必备的基本素质,除创造性思维和创造性人格之外,还包括对知识的深度理解、思维能力、学习策略、学习动机等,在此基础上,构建了学校教育中学生创新素质的影响机制(图 2所示),学生创新素质的学校影响因素主要包括环境因素、教育内容、教师素质以及教学观念、教学行为等,这为学校教育中学生创新素质的培养提供了理论依据。基于这一模型,我们对青少年创新素质的培养现状进行了调查,结果表明:创新人才的培养仅仅停留在理念阶段,创新素质培养的课程极度缺乏,教师的专业素质状况堪忧,师生关系不太理想,教学观念和教学行为不利于学生创新素质的发展。

|

| 图 2 学校教育中学生创新素质的影响机制 |

培养学生的科学创造力,是各个国家提高国家核心竞争力的着力点,引起世界各国和学术界的高度重视。人们普遍认为,创造力是可以培养的,但如何培养,却有两种观点(胡卫平,韩琴,2006)。一是通过创造技能的训练来培养创造力,二是将创造力的培养贯穿于学科教学中。学科渗透和教学创新是科学创造力培养的主渠道,国际学术界提倡“自主学习、合作学习和探究学习”,倡导“学思结合,知行统一和因材施教”的教学模式。

近20年以来,我们一直在探索科学创造力培养的途径,从系统培养创新素质的高度,提出了营造创造性环境、实施创造性教育(包括开发创造性课程、开展创造性活动和实施创造性教学)、培养创造性能力、塑造创造性人格的培养思路,并探索了四种青少年科技创新素质培养的模式。

一是课堂教学创新模式。基于建构主义学习理论、学习科学的最新成果、聚焦思维结构的智力理论等,建立了旨在培养学生创新素质的思维型教学理论(林崇德,胡卫平,2010),该理论突出了学思结合和知行统一,强调动机激发、认知冲突、社会建构、自我监控和应用迁移以及教学活动中“双主体”师生关系的重要性,提出了明确课堂教学目标、创设良好教学情境、突出知识形成过程、联系已有知识经验、重视非智力因素的培养、训练思维品质、分层教学因材施教等课堂教学的基本要求。开展“思维型”课堂教学,能显著提高学生的学业成绩、科学创造力、创造性思维倾向、批判性思维能力、批判性思维倾向和内部学习动机。

二是活动课程模式。建构了思维能力的三维立体结构模型(TASM)(Hu et al., 2011),开发了学思维活动课程。学思维活动课程是一种系统的、迂回训练的螺旋型课程,以一定的知识内容为载体,以培养思维方法为核心,从深刻性、灵活性、敏捷性、批判性、独特性上培养学生优良的思维品质。学思维活动课程共有8册,每个年级1册。从2003 年到2013年,200 多所学校的20 多万学生参加了学思维活动课程的实验研究,跟踪研究结果表明实验组学生的思维能力、创造力、学业成绩、学习策略、学习动机、自我效能等得到明显提高,同时教师的教学行为也有明显的改善(Hu et al., 2011,Hu et al., 2013)。

三是大学与中学联合培养模式。在对陕西省的部分中学生创新素质调研的基础上,实施了大学与中学联合培养创造性人才的“春笋计划”,该计划主要包括选拔少数具有创造性潜质的中学生进入大学实验室参加课题研究、组建创造性人才培养专家报告团参与高中生研究性学习的指导、接待中学生有计划的参观大学重点实验室。采用《科学创造力问卷》和《创造性人格问卷》测量了参加春笋计划之前和之后学生的创新素质的变化,结果显示,参加“春笋计划”的学生的创造力和创造性人格在这一年期间产生了显著地提高。“春笋计划”也获得2014年度首届国家级基础教育教学成果二等奖。

四是教师专业发展模式。通过培养创造性教师来促进学生科技创新素质的发展是世界各国采取的主要措施。针对我国教师素质低和教师培训缺乏系统性的现状,建构了教师专业能力的层级结构模型,建设了基本能力、教学能力、教育能力、教研与自我发展能力、教学改革与创新能力五大实训平台25个实验室,开发了教学反思系统、协同学习网络平台等系统平台,探索了“理论指导、案例分析、情景模拟、自主反思和行为反馈”的教师培训模式,该模式有效促进了实验学校教师专业素质的提高,也促进了学生创新素质的发展,引领国家的教师培训模式创新,并应用于2014年国培的创新项目。 5 科学创造力研究的趋势与展望

第一,科学创造力的认知神经机制研究。随着认知神经科学的兴起,认知神经科学关于创造力个体差异及其大脑结构和功能的研究成为了新的研究热点,研究者从大脑结构、大脑皮层唤醒水平和神经效能三个方面对发散思维、顿悟和艺术创造力三个领域做了许多有益的探索,但这些研究并没有能够在创造力相关重要问题上获得普遍一致性的结论,特别是科学创造力的研究极度缺乏,需要大力加强。

第二,科学创造力的基因组学研究。在20世纪80年代以后,越来越多的研究者认为创造力是领域相关的,有人具有很高的艺术天赋,有人则具有很高的科学创造力,但人们并不清楚这些差异的真正原因。人类基因组计划的完成,为这一问题的解决提供了一定的希望。最近,有些研究者将基因组学的研究方法引入创造力的研究(衣新发,2013),实现了创造力心理学的研究和基因组学的研究方法的有机融合,通行的方法是通过创造力的测量工具(一般创造力、音乐创造力、创造性问题解决等)测得被试在不同领域创造力上的得分,同时,使用基因组学的方法,通过被试的部分组织来分析其全基因组或特定神经递质系统的基因,最后分析创造力数据与基因数据的关系。将科学创造力研究与基因组学研究结果起来,是未来科学创造力研究的潜在领域。

第三,基于情境和内容的科学创造力研究。20世纪80年代以来,创造力的系统观普遍得到认同,在此基础上,研究者跳出3P的内源取向,关注创造过程中的情境和内容(2C,context and content),是创造力研究的最新趋势,这一取向与整个心理学界转向情境认知(situated cognition)和分布智力(distributed intelligence)的理论有关。在这种趋势下,整合心理学、文化学、社会学、教育学等,研究文化对科学创造力的影响;利用历史测量、深度访谈、民族志等多学科方法,研究团体创造力,强调内源因素和情境因素的整合,在探索个人特质的同时,突出个体差异性、多样性和冲突、合作、竞争所带来的动力;加强对科学创造力的不同领域、不同类型、不同程度、不同阶段等的深度研究。

第四,教学活动或项目促进科学创造力发展的神经可塑性机制研究。教育神经科学是认知神经和学和教育学的有机结合,一方面将认知神经科学的研究成果应用于教育,提高教育教育效果,另一方面,利用认知神经科学的手段,检验教学活动或者项目促进大脑发展的可塑性机制。自从20世纪50年代以来,人们实施了众多的创造力培养项目,这些项目有大量的行为数据,但是不是真正促进大脑结构和功能的改变,促进那些方面的改变,怎么样实现这些改变,需要我们利用认知神经科学的相关技术,解决这些问题。

第五,基于聚合科技的科学创造力培养。学科交叉、理工融合,是当今科学技术发展的趋势,也是儿童青少年科学创新素质培养的有效途径。2000年,美国国家科学基金会(NSF)和美国商务部(DOC)共同资助50多位科学家,启动了“聚合四大科技(NBIC),提高人类能力”(Roco & Bainbridge,2003)的研究,研究报告对儿童青少年科学创造力的培养产生了深远的影响。通过教育体系的确立,纳米、生物、信息和认知科学所提供的统一概念将作为知识教学的基础,自然科学、工程科学、社会科学和人文科学将汇聚在一起,相应的统一科学的基本概念,被引进到K-12、本科和研究生教育中。将自然科学和工程科学相结合,重视核心概念和跨学科概念的学习,利用聚合科技设计创新活动,将极大推进科学创造力的培养。

| Han, Q., Hu, W., Liu, J., Jia, X., & Adey, P. (2013). The influence of peer interaction on students' creative problem finding ability. Creativity Research Journal, 25(3), 248-258. |

| Hu, W., & Adey, P. (2002). A scientific creativity test for secondary school students. International Journal of Science Education, 24(4), 389-403. |

| Hu, W., Adey, P., Shen, J., & Lin, C. (2004). The comparisons of the development of creativity between English and Chinese adolescents. Acta Psychological Sinica, 36 (6), 718-731. |

| Hu, W., Shi, Q., Han, Q. Wang, X., & Adey, P. (2010). Creative scientific problem finding and its developmental trend. Creativity Research Journal, 22(1), 46-52. |

| Hu, W., Adey, P. Jia, X., Liu, J., Zhang, L., Li, J., & Dong, X.(2011). Effects of a ‘Learn to Think’ intervention programme on primary school students. British Journal of Educational Psychology, 81(4), 531-557. |

| Hu, W., Wu, B., Jia, X., Yi, X., Duan, C., Meyer, W., et al. (2013). Increasing students' scientific creativity: The "Learn to Think" intervention program. The Journal of Creative Behavior, 47 (1), 3-21. |

| Lin, C., Hu, W., Adey, P., & Shen, J. (2003). The influence of CASE on scientific creativity. Research in Science Education, —(2),143-162. |

| Roco, M., & Bainbridge, W. (2003). Converging technologies human performance nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science. Kluwer Academic Publisher. |

| Yi, X., Hu, W., Plucker, J., & McWilliam, J. (2013). Is there a developmental slump in creativity in China? The relationship between organizational climate and creativity development in chinese adolescents. The Journal of Creative Behavior, 47 (1), 22-40. |

| Yi, X., Hu, W., Scheithauer, H., & Niu, W. (2013). Cultural and bilingual influences on artistic creativity performances: comparison of German and Chinese students. Creativity Research Journal, 25(1), 97-108. |

| 白学军, 巩彦斌, 胡卫平, 韩琴, 姚海娟. (2014). 不同科学创造力个体干扰抑制机制的比较. 心理与行为研究,12(2), 151-155. |

| 韩琴, 胡卫平, 周宗奎. (2007). 国外对课堂教学中学生创造性问题提出能力的影响研究. 比较教育研究, (1), 37-42. |

| 韩琴, 胡卫平, 贾小娟. (2013). 同伴互动小组结构对小学生创造性问题提出的影响.心理科学, 36(2), 417-423. |

| 胡卫平, 俞国良. (2002). 青少年的科学创造力研究, 教育研究, (1), 44-48. |

| 胡卫平. (2003). 青少年科学创造力的发展与培养. 北京师范大学出版社,北京. |

| 胡卫平, 韩琴.(2003). 国外对青少年创造力影响因素的研究. 外国中小学教育, (10), 25-28. |

| 胡卫平, 林崇德, 申继亮. (2003). 英国青少年科学创造力的发展研究. 心理科学, 26(5), 755-757. |

| 胡卫平. (2004). 中英青少年科学创造力培养的比较研究.外国中小学教育, (4), 33-37. |

| 胡卫平, 韩琴. (2006). 国外青少年创造力培养的理论与实践. 外国中小学教育, (3), 40-43. |

| 胡卫平, 张淳俊. (2007). 跨学科概念图创造能力与科学创造力的关系. 心理学报, 39(4), 697-705. |

| 胡卫平, 周蓓. (2010). 动机对高一学生创造性的科学问题提出能力的影响. 心理发展与教育, 26(1), 31-36. |

| 胡卫平, 王兴起. (2010) 情绪对创造性科学问题提出能力的影响. 心理科学, 33(3), 608-611. |

| 胡卫平. (2010). 中小学生创造力发展的课堂教学影响因素. 教育理论与实践, 30(8), 46-49. |

| 胡卫平, 刘少静, 贾小娟. (2010). 中学生信息加工速度与科学创造力、智力的关系. 心理科学, 33(6), 1417-1421. |

| 胡卫平, 贾小娟. (2012). 学思维活动课程促进中小学生创新素质发展的实验研究系列报告. 西部教育报告, (2), 73-154. |

| 李海燕, 胡卫平. (2010). 学校环境对初中生人格特征与创造性科学问题提出能力关系的影响. 心理科学, 33(5), 1154-1158. |

| 林崇德, 胡卫平. (2010). 思维型课堂教学的理论与实践. 北京师范大学学报(社会科学版), (1), 29-36. |

| 林崇德, 胡卫平. (2012). 创造性人才的成长规律与培养模式. 北京师范大学学报(社会科学版), (1), 36-42. |

| 申继亮, 胡卫平, 林崇德. (2002). 青少年科学创造力测验的编制. 心理发展与教育, 18(4), 76-81. |

| 衣新发, 王小娟, 胡卫平. (2013). 创造力基因组学研究. 华东师范大学学报(教育科学版), 31(3), 56-62. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31