国家教育部主管、北京师范大学主办。

文章信息

- 张向葵, 祖静, 赵悦彤. 2015.

- ZHANG Xiangkui, ZU Jing, ZHAO Yuetong. 2015.

- 儿童青少年自尊发展理论建构与实证研究

- Self-esteem Development in Children and Adolescents: Theory Construction and Empirical Studies

- 心理发展与教育, 31(1): 15-20

- Acta Meteorologica Sinica, 31(1): 15-20.

- http://dx.doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2015.01.03

2. 东北师范大学教育学部, 长春 130024

2. Department of Education of Northeast Normal University, Changchun 130024

自尊(self-esteem)研究一直倍受人格心理学家和社会学家关注,早期的心理学家William James(1890)提出自尊的公式——自尊=成就/抱负。20世纪80年代中期至90年代初Harter(1999)进一步拓展了该研究领域。随着1990年夏第一届国际自尊大会的召开,自尊问题已然成为一个被国际心理学界普遍关注的问题,2014年10月对以往资料检索发现,在CNKI数据库里,“自尊”出现在标题中的文章就达到了4000篇左右,Scopus数据库中标题包含Self-esteem的文章有近6000篇。国内自尊的主要研究团队包括魏运华、张文新、蔡华俭、张丽华等及张向葵所在的研究团队。多年来,我们对个体自尊发展进行了系列研究,包括个体自尊理论建构及其相关的实证研究。

1 个体自尊内涵及本质探寻为了更好地理解自尊,在研究伊始,我们探索了自尊的内涵。西方研究者历经近一个世纪对自尊理论进行整合和分析形成了自尊两因素理论(Two-Factor Theory of Self-Esteem),Branden(1969)明确指出了自尊是由能力感和价值感两个因素组成的,之后的追随者从实证研究的角度验证了自尊的两因素成分(Franks & Marolla,1976; Tafarodi & Swann,1995; Harter,1999)。Mruk(1995)将能力感和价值感整合起来进行了系统的理论和临床实践研究,提出了自尊两因素理论模型,揭示了自尊的内涵,即自尊包括能力感和价值感。

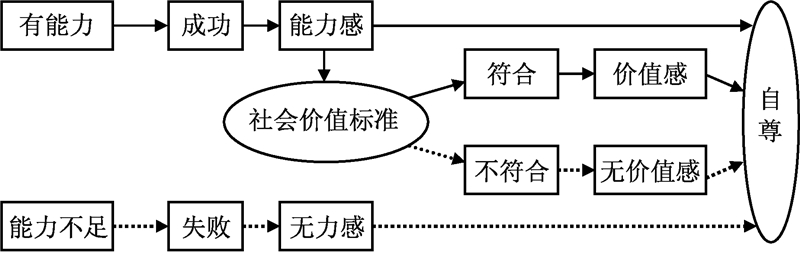

张向葵和刘双(2008)进一步指出能力感是指我们发挥自身潜能克服生活中的挑战和压力时对自我能力的知觉。能力感让我们能够顺利地完成某件事或者达成某个目标,从而获得成功;如果能力不足,那么面对挑战和压力的时候就会体验到失败所带来的无力感,导致能力感获得受到阻碍。能力感是价值感的基础,有能力感才能知觉到自己是有价值的人,但只有那些符合社会价值标准的能力才能获得社会的承认和尊重,从而形成价值感。反之,就会形成无价值感,能力感和价值感共同组成了自尊(图 1)。

|

| 图 1 自尊的内涵(张向葵,刘双,2008) |

如果说西方自尊两因素模型揭示了自尊的内涵,回答了自尊是什么的问题,那么,对自尊本质的探寻,就回答了自尊从何而来的问题。张向葵和丛晓波(2006)通过对自尊本质的探寻发现了自尊的生命意蕴,即自尊的产生需要两个生命前提:(1)我与非我意识的建立;(2)挫折与死亡对生命的危机。我与非我意识的建立是指个体区分自我与他人的区别,并因这种区别产生情感反应和行为变化。因为感受到了自我与周围世界的不同,人们开始追问自我存在的意义和价值,在追问的过程中确证自我的合理性与价值性,这是自尊产生的生命前提之一。自尊产生的生命前提之二是挫折和死亡的存在,挫折是外界对自我的否定,而死亡是自然对个体的“永久否定”,正是因为挫折和死亡的存在,自我确认的过程才不会停歇,直至生命的尽头,自我确认的拷问和追求是自尊发展的内在需要和动力。

2 自尊结构模型的构建 2.1 “倒立的金字塔”自尊结构模型提出的背景无论是文化学、社会学还是心理学领域,都认为人的自尊随着个体的成长与发展在不断地提高,尤其是随着社会化程度的深入和个体认知能力的发展而提高(张向葵,张林,赵义泉,2004),而自尊的这种发展性的观点在现有的自尊结构模型中没有得到很好的体现。

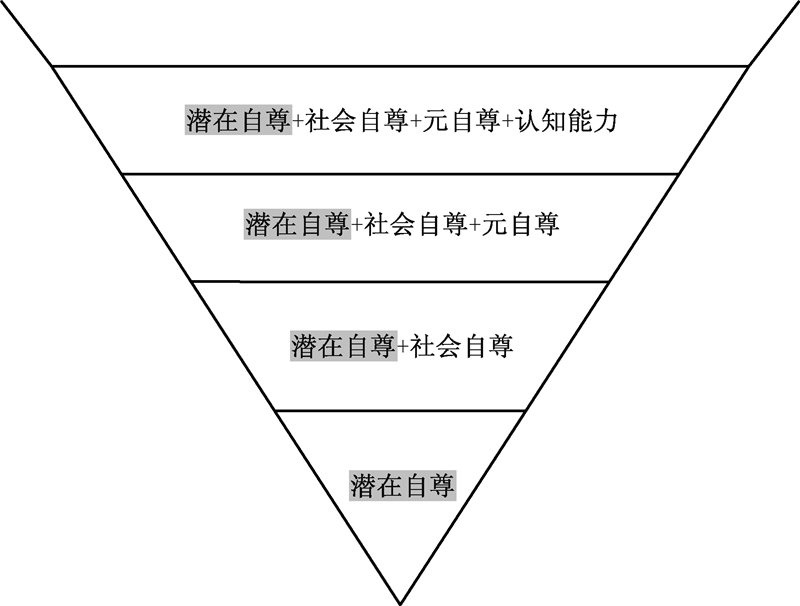

自尊的不一致模型(Disparity Model)指出现实我和理想我之间的差异将导致消极的自尊感觉和机能失调(Wang & Ollendick,2001)。Steffenhagen(1990)提出的自尊的三因素结构模型认为自尊由三个相互联系的结构组成,即物质/情境模型、超然/建构模型和自我力量意识/整合模型。Coopersmith(1967)提出了自尊的四因素模型,该模型认为自尊由重要性、能力、品质和权利四个因素组成。我国学者魏运华(1997)将自尊归为六个因素,分别是外表、体育运动、能力、成就感、纪律和公德、助人。此外,Mboya(1995)提出了自尊八维度模型,该模型中自尊包含的内容更加广泛。对这些模型进行批判性地吸收,我们发现这些模型中缺乏对个体追求、价值实现的自尊驱动力以及自尊的高级成分(如自尊监控和自尊调节的参与)的表述,更缺乏将自尊作为一个动态的整体系统的思考。因此,在已有的自尊观点及吸收当代国内外自尊理论模型的基础上,我们提出了关于自尊“倒立的金字塔”结构模型(图 2)。

|

| 图 2 “倒立的金字塔”自尊结构模型(张向葵,张林,赵义泉,2004) |

自尊结构的“倒立的金字塔”由潜在自尊、社会自尊和元自尊三个维度组成,它们之间的关系既是独立的,又相互协调,相互影响。潜在自尊(potential self-esteem)是人生来就有的、对自我尊严的一种维护和对他人认可的一种渴求,是人在内心深处对尊重的向往,是追求自尊的潜在动力(用阴影表示,说明潜在自尊处于无意识状态)。社会自尊(social self-esteem)是指人期望得到社会与他人的认可、接纳和承认,包括隐性和显性两个层面。隐性自我尊重是一种非理性因素,具有自发性、突发性和非逻辑性的特点。而显性的自我尊重来自于对外界信息有意识、有目的地反映,属于理性因素,具有主动性、自觉性和逻辑性的特点。元自尊(meta-esteem)是张向葵等人在2003年第一次提出来的概念(张向葵,吴晓义,2003),元自尊来源于Flavell提出的元认知的概念,元认知是人对认知过程的监控和调节(Flavell,1976)。而自尊包含对自我相关信息的认知过程,也需要对这一过程进行监控和调节,元自尊是元认知的一种特殊表现形式。

张林(2004)对自尊的倒立的金字塔模型进行了说明,自尊倒立的金字塔模型的每一层结构的作用都是建立在它下一层结构作用的基础之上,第一层只由潜在自尊构成,并坐落在最底层,具有对自我尊重信息进行接受与储存的作用;第二层是社会自尊,由潜在自尊加上社会自尊构成,它主要负责对自尊信息进行识别、激活、过滤和输出;第三层由元自尊、社会自尊、潜在自尊组成,主要负责对自尊的认知、情感和态度过程进行再评价与再调节,具有监控、疏导与反馈作用;第四层在第三层的基础上增加了认知能力的参与和加工。整个系统是相互协调、相互支持与协作的,每一层的功能都建立在它下一层的功能基础之上。这既体现了信息加工系统的经验结构思想,又反映了人自尊系统的特性与机制,同时也更能表征自尊内在结构的驱动性、社会性和调节性特点。

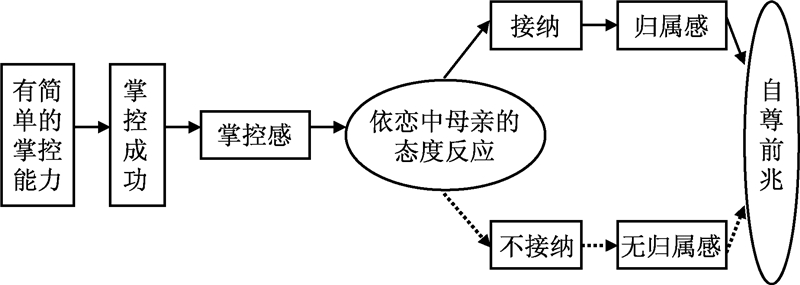

3 个体自尊发展的观察和评估 3.1 婴幼儿早期自尊的观察评估自尊的内涵中包含能力感和价值感,但是能力感和价值感从何而来?是否有早期发展的前兆?Brown(1998)在其著作中用三种模型(情感模型、认知模型和社会学模型)来阐述自尊的性质和起源,其中,自尊在儿童早期以掌控感和归属感为标志。刘双和张向葵(2008)对婴幼儿自尊前兆研究发现,掌控感是指个体能够对周围世界施加影响的感受,掌控感包括掌控自我、掌控外物和掌控他人,掌控感将发展成为之后的能力感。归属感来自于安全的亲子依恋关系,如果母亲的态度让婴儿感受到自己被接纳,婴儿就会形成归属感,反之,就不会形成归属感。归属感包括主动归属和被动归属,主动归属是儿童通过自身表达主动寻求教师的关注、喜爱、接纳和抚慰。被动归属是指教师对儿童的主动关注引发了儿童的积极情感反应,归属感是个体价值感的重要基础,图 3描绘了婴幼儿自尊前兆的形成过程。

|

| 图 3 婴幼儿自尊的前兆(刘双,张向葵,2008) |

刘双和张向葵(2010)以行为事件取样法对58名1.5~4岁婴幼儿的掌控感和归属感事件进行了观察,有效获得行为事件1550件,其中掌控感1114件,归属感436件。结果表明,随着年龄的增长,掌控事件频次下降,宝宝班(1.5岁左右)掌控外物是最多的,其次是掌控他人和掌控自我,而到了小班和中班,掌控自我和掌控外物事件数量比例显著降低,掌控他人成为掌控感的主要来源。归属感事件中主动归属和被动归属都随年龄增长而下降,其中主动归属事件占74.1%,明显高于被动归属事件。归属对象包括幼儿教师和同伴,其中中班(3~4岁)开始寻求同伴间的归属感,说明其社会性开始分化。

3.2 小学生自尊的发展与学校适应的关系Leary(1995)提出了社会计量器理论,认为人有与他人保持联系的天性,个体发展出自尊系统,自尊系统是个体与他人人际关系好坏的内在反应,是对社会关系的主观度量,自尊在人际关系与个体社会行为间具有中介作用。张向葵和邓小平(2013)采用“儿童自尊量表”、“我的班级量表”和“中国化班级戏剧量表”对711 名中小学生进行调查,探索自尊在班级环境和学校适应中的中介作用,研究发现自尊在班级环境的同学关系与攻击行为间、秩序纪律与攻击行为间存在完全中介效应,说明好的人际关系和秩序纪律减少了个体攻击行为,提高了学校适应水平,但这一过程通过自尊才能实现。

3.3 青少年自尊发展特点张林(2004)采用大样本的青少年被试,对初中、高中和大学生自尊发展进行了横向和纵向比较。结果发现,青少年外显自尊(explicit esteem)和元自尊的发展水平随年级升高有逐渐增长的趋势,但在高中阶段表现出下降的态势。内隐自尊(implicit esteem)的发展在大二年级有明显下降的趋势以后逐渐上升。从青少年自尊发展的年龄趋势来看,15岁和17、18岁是外显自尊发展的“低谷”阶段,这一时期青少年元自尊的发展也处于最低水平。而青少年的内隐自尊在17、18岁处于较高水平,19岁的内隐自尊水平最低,以后有逐渐上升的趋势。因此,17~19岁阶段是青少年自我认识、自我评价发展的关键时期。这是我们首次对个体元自尊发展进行测量,为“倒立的金字塔”自尊结构模型提供了实证研究支撑。

3.4 特殊群体自尊的发展环境因素是影响自尊发展的一个不可忽视的因素。贫困和人口学变量(如父母亲工作、文化水平、身体状况以及家庭经济收入)对自尊发展存在影响。冯晓杭和张向葵(2008)对400名城市贫困生(平均年龄16.4岁)的自豪感、外显自尊和抑郁状态进行考察,发现城市贫困生随年龄增长,自豪感和外显自尊呈下降趋势,城市贫困生自豪感、外显自尊水平显著低于非贫困生。贫困生自豪感和外显自尊呈正相关,与抑郁状态呈显著负相关。人口学社会变量中父母亲工作、文化水平、身体状况以及家庭经济收入对自豪感、外显自尊、抑郁状态有不同程度的影响,学业自尊、人际关系自尊和整体自尊可以预测自豪感,说明整体自尊和其他领域的自尊可以减缓消极的环境因素对自豪感的削弱。

综上,我们发现自尊在婴幼儿早期存在前兆,在儿童期自尊可能是环境与个体行为的中介变量,青少年的自尊发展出现低谷,但不同成分的自尊发展水平不同,在特殊群体中自尊可以减缓不利环境下(如贫困)的消极情绪,但这些研究以相关研究和观察为多,因此有必要通过实验分析发现自尊与其他变量(如心理健康)的关系。

4 自尊对心理健康影响的实验研究 4.1 自尊——不良情绪的“缓冲器”和“滤波器”自尊常常被称之为心理健康的核心,自尊与有损心理健康的不良情绪如抑郁、焦虑呈现显著负相关(张向葵,田录梅,2006a;冯晓杭,张向葵,2008;高丽,张向葵,田录梅,2010)。自尊对心理健康的维护往往是发生在消极事件之后(如失败),因此有必要考察失败发生之后,自尊对不良情绪的作用机制。

张向葵和田录梅(2005)采用实验诱发的失败情境,考察了自尊对失败后抑郁、焦虑的缓冲效应,研究以117名大二学生为被试,通过自尊量表测量个体外显自尊,将被试分为高自尊组和低自尊组,考察诱发失败情境下自尊对失败后的抑郁、焦虑两种不良情绪反应的缓冲效应,同时在失败后设置不同的自我策略处理(积极和自由评价策略),结果发现实验室诱发失败引发了被试的抑郁和焦虑,高自尊组的被试无论何种情况下不良情绪反应都低于低自尊组,失败后经自尊的缓冲作用不是立即的、直接的,而是经过策略处理后发挥作用,积极策略处理后缓冲效果较好。张向葵、郭娟和田录梅(2005)在实验室诱发死亡提醒条件下,分析了自尊对死亡焦虑的缓冲作用,发现在死亡提醒条件下,自尊水平越高,死亡焦虑水平越低,说明自尊对死亡焦虑起到缓冲作用。

常丽和杜建政(2007)区分了不同内隐自尊水平的被试在成败反馈条件下对自身的满意度,结果发现高内隐自尊者对自己的表现均比较满意(对成功的满意度显著高于失败),低内隐自尊者面对成功时对自己的表现满意,面对失败时对自己的表现不满意,二者差异显著,说明内隐自尊对自我威胁起到“滤波器”的作用。这提示自尊的不同成分对失败调节的方式可能存在不同的机制。

4.2 安全的高自尊——心理健康的重要保障自尊不仅有高低之分,而且高自尊(high self-esteem,以下简称HSE)还有不同的类型(张向葵,田录梅,2006b)。高自尊异质性(heterogeneity of high self-esteem)是指高自尊存在不同的类型,而低自尊群体似乎没有类型上的差异。

Crocker和Wolfe(2001)提出了高自尊异质性的测量方法,根据外显自尊和内隐自尊的相对独立结构组成高外显低内隐自尊和高外显高内隐自尊。Kernis(2003)把不稳定高自尊、防御性高自尊、相倚性高自尊和高外显低内隐自尊统称为脆弱的高自尊(fragile HSE),与之相对的是安全的高自尊(secure HSE),脆弱的高自尊者使用自我增强的手段来维持和发展自尊水平,而安全的高自尊者真正地喜欢、看重和接纳自己,不需要通过胜过他人来证明自我优越(田录梅,张向葵,2006)。

田录梅和张向葵(2008)通过研究不同自尊者对自我相关信息的记忆偏好证实了这一论断,研究分别测量个体的外显自尊和内隐自尊,将被试样本分为四种自尊类型,包括高外显低内隐自尊者(脆弱的高自尊)、高外显高内隐自尊者(安全的高自尊)、低外显低内隐自尊者(一致的低自尊)和低外显高内隐自尊者(不一致的低自尊),要求四组被试记忆积极、消极和中性的记忆材料,分析不同自尊类型的被试对记忆材料的回忆效果,结果发现脆弱的高自尊个体在积极词汇回忆量上比其余三组有明显更大的回忆量(所有p<0.05),其余三组之间差异不显著(所有p>0.05),这说明脆弱高自尊个体有更强的积极信息加工偏好,结果支持了Kernis(2003)的高自尊异质性假说。

脆弱的高自尊与言语上的防御(Kernis,Lakey,& Heppner,2008)、饮酒的消极后果等密切相关(Zeigler-Hill,Stubbs,& Madson,2013),而低自尊与焦虑、抑郁关系的纵向研究的元分析发现,低自尊对抑郁的影响不受性别、年龄、自尊和抑郁测量方式、测量之间的时间间隔的影响,证实了低自尊个体是抑郁的易感人群,而低自尊和焦虑的相互作用相对平衡(Sowislo & Orth,2013)。相比较而言,安全的高自尊更能够保障心理健康。

5 研究局限和展望 5.1 研究局限首先,国内研究缺乏对个体自尊长期纵向追踪,虽然张林对青少年自尊发展进行了纵向比较,但是缺乏对自尊从婴幼儿期到成年早期的纵向追踪研究,因此还需要对个体自尊发展进行长期纵向追踪,揭示个体自尊发展规律。

其次,自尊的测量需要考虑自尊的异质性。高自尊的异质性决定了自尊测量的复杂,如何通过自尊测量来区分高自尊的类型是现有研究中存在的困境,通过外显和内隐测量来区分脆弱的高自尊和安全的高自尊是高自尊异质性测量的一种方式,未来还需要通过对自尊稳定性等维度进行测量,区分不同类型的自尊。

5.2 研究展望未来研究可以开展自尊与相关变量的元分析研究,元分析技术可以帮助我们定量分析已有的研究成果。在中国知网中将自尊和元分析作为关键词进行搜索,发现仅有2篇文章,邓小平和张向葵(2011)对自尊与创造力的关系进行了元分析,伍秋萍和蔡华俭(2006)对中国人自尊性别差异进行了元分析。前者发现自尊与创造力呈正相关,但是二者相关受到创造力研究取向的影响。后者发现自尊性别差异随着年龄的增加而变化,在14.59岁之前,女生自尊高于男生,此后,男生自尊高于女生。而自尊与一些个体行为之间的关系并不明朗(如攻击行为等),这需要元分析技术去进一步探索。

未来研究需要关注将自尊转化为学校教育的心理资源,自尊的需要从起源上看是人的一种内在的潜能或固有力量,但决定这种力量得到施展的主要因素是后天教育与社会环境。这种力量如果能够在适宜的环境中得到发展,那么个体就会获得从事某种活动强而持久的“驱动力”(张向葵,吴晓义,2003)。将自尊转化为学校教育的心理资源需要心理学研究者探寻安全高自尊的培养路径,尊重发展的天性和规律,而不是为盲目追求自尊所能取得的短期效应而付出长期代价,如何将自尊研究转换为学校教育的心理资源需要更多的合作研究。

| Branden, N. (1969). The Psychology of self-esteem. New York: Bantam, 46-50. |

| Brown, J. D. (1998). The self. New York: McGraw-Hill, 173-176. |

| Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. San Francisco: Freeman, 54-57. |

| Crocker, J., & Wolfe, C. T. (2001). Contingencies of self-worth. Psychological Review, 108(3), 593-623. |

| Dichter. B., & lancher, T. B. (1997). Mastery motivation: appropriate tasks for toddlers. Infant Behavior and Development, 20 (4), 545-548. |

| Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L. B. Resnick (Ed.), The nature of intelligence . Hillsdale, NJ: Erlbaum,231-236. |

| Franks, D. D., & Marolla, J. (1976). Efficacious action and social approval as interacting dimensions of self-esteem: A tentative for mulation through construct validation. Sociometry, 39(4), 324-341. |

| Harter, S. (1999). The construction of the self: A developmental perspective. New York: Guiford, 35-39. |

| Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem. Psychological Inguiry, 14(1), 1-26. |

| Kernis, M. H., Lakey, C. E., & Heppner, W. L. (2008). Secure versus fragile high self-esteem as a predictor of verbal defensiveness: Converging findings across three different markers. Journal of Personality, 76 (3), 477-512. |

| Leary, M. R., Schreindorfer, L. S., & Haupt, A. L. (1995). The role of low self-esteem in emotional and behavioral problems: Why is low self-esteem dysfunctional? Journal of Social and Clinical Psychology, 14(3), 297-314. |

| Leary, M. R., Tambor, E. S., Terdal, S. K., & Downs, D. L. (1995). Self-esteem as an interpersonal monitor: The sociometer hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 68(3), 518-530. |

| Lisa, A. T., & Burke, J. (2003). A model of mastery motivation for at-risk preschoolers. Journal of Educational Psychology, 95 (3), 495-505. |

| Mboya, M. (1995). Perceived teacher's behaviors and dimensions of adolescent self-concepts. Educational Psychology, 15(4), 491-199. |

| Mruk, C. (1995). Self-esteem: Research, theory and practice. NewYork: Springer, 48. |

| Sowislo, J. F., & Orth, U. (2013). Does low self-esteem predict depression and anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin. 139(1), 213-240. |

| Steffenhagen, R. A. (1990). A self-esteem therapy. NewYork: Praeger Publishers Inc, 1-25. |

| Tafarodi, R. W., & Swann, Jr., W. B. (1995). Self-liking and self-competence as dimensions of global self-esteem: Initial validations of a measure. Journal of Personality Assessment, 65(2), 322-342. |

| Wang, Y., & Ollendick, T. H. (2001). A cross-cultural and developmental analysis of self-esteem in Chinese and western chilidren. Clinical Child and Family Psychology Review, 4(3), 253-271. |

| William, J. (1983). The Principles of Psychology. Massachusetts: Harvard University Press(Original work published, 1890), 296. |

| Zeigler-Hill, V., Stubbs, W. J., & Madson, M. B. (2013). Fragile self-esteem and alcohol-related negative consequences among college student drinkers. Journal of Social and Clinical Psychology, 32(5), 546-567. |

| 常丽, 杜建政. (2007). 内隐自尊的功能: 缓冲器, 还是滤波器. 心理科学, 30(4), 1017-1019. |

| 丛晓波, 田录梅, 张向葵. (2005). 自尊: 心理健康的核心——兼谈自尊的教育意境. 东北师大学报, 1, 144-148. |

| 邓小平, 张向葵. (2011). 自尊与创造力相关的元分析. 心理科学进展, 19(5), 645-651. |

| 冯晓杭, 张向葵. (2008). 城市贫困中学生自豪感、外显自尊与抑郁状态的关系. 心理发展与教育,24(4), 100-105. |

| 高丽, 张向葵, 田录梅. (2010). 归因方式对不同自尊水平个体状态焦虑情绪的影响. 中国临床心理学杂志, 18(1), 111-113. |

| 刘双, 张向葵. (2010). 儿童早期自尊的行为观察研究. 心理与行为研究, 8(2), 81-87. |

| 刘双, 张向葵. (2008). 婴幼儿自尊的前兆与形成. 学前教育研究, 10, 26-30. |

| 田录梅, 张向葵. (2006). 高自尊的异质性研究述评. 心理科学进展, 14(5), 704-709. |

| 田录梅, 张向葵. (2008). 不同自尊者对自我相关信息的记忆偏好. 心理发展与教育, 24(2), 91-96. |

| 田录梅, 张向葵. (2010). 高低自尊者不同记忆偏好的发生机制. 心理科学, 33(6), 1393-1396. |

| 魏运华. (1997). 自尊的结构模型及儿童自尊量表的编制. 心理发展与教育, 13(3), 29-36. |

| 伍秋萍, 蔡华俭. (2006). 对中国人自尊性别差异的元分析. 见中国社会心理学年会学术研讨会论文集. 安徽:中国社会心理学会, 355-357. |

| 张林. (2004). 青少年自尊结构、发展特点及其影响因素的研究. 东北师范大学博士学位论文. |

| 张向葵, 丛晓波. (2006). 自尊的本质探寻与教育关怀. 教育研究, 6, 15-20. |

| 张向葵, 邓小平. (2013). 自尊在班级环境与中小学生学校适应中的中介作用. 大庆师范学院学报, 33(4), 138-142. |

| 张向葵, 郭娟, 田录梅. (2005). 自尊能缓冲死亡焦虑吗?——自尊对死亡提醒条件下大学生死亡焦虑的影响. 心理科学, 28(3), 602-605. |

| 张向葵, 刘双. (2008). 西方自尊两因素理论研究回顾及其展望. 心理科学, 31(2), 494-499. |

| 张向葵,田录梅. (2005). 自尊对失败后抑郁、焦虑反应的缓冲效应. 心理学报, 37(2), 240-245. |

| 张向葵, 田录梅. (2006a). 大学生自尊水平、抑郁状态与状态焦虑的关系. 中国健康心理学杂志, 14(2), 139-141. |

| 张向葵, 田录梅. (2006b). 自尊只有高低之分吗?——高自尊的异质性及其启示. 心理学探新, 26(3), 20-22. |

| 张向葵, 吴晓义. (2003). 自我尊重:学校不可忽.的心理资源. 教育研究, 1, 53-57. |

| 张向葵, 张林, 赵义泉. (2004). 关于自尊结构模型的理论建构, 心理科学, 27(4), 791-795. |

2015, Vol. 31

2015, Vol. 31