| 情绪的相容性对创造性思维的影响 |

创造性思维是在大脑皮层区域不断恢复联系和形成联系的过程中,在创新人格的作用下,以建立新异联系、突破思维定势和构建思维图像为基础,以综合性、开创性和跃迁性为特点的心智活动(张敬威, 于伟, 2018)。在关于创造性思维认知的研究中,思维的流畅性、原创性、灵活性以及灵感顿悟思维现象是许多研究者关注的核心问题(Runco & Acar, 2012)。有研究者认为,情绪变化对个体创造性表现有重要的预测作用(姚海娟, 王金霞, 苏清丽, 白学军, 2018; Baas, De Dreu, & Nijstad, 2008)。

情绪与创造性思维的关系目前尚未得出一致结论。有研究者认为积极情绪有利于创造性思维(Fernández-Abascal & Díaz, 2013; Mastria, Agnoli, & Corazza, 2019)。情绪的拓展–塑造理论认为积极情绪具有拓展个体的注意、认知和行为的作用,处于积极情绪状态的个体思维开阔、心态积极而放松,更容易捕捉到新异的刺激,最终实现创新(Fredrickson, 1998)。然而,也有研究提出消极情绪能够激发个体对现实环境的探索,最终达到提升个体创造性思维的效果(Damian & Robins, 2012; Eastwood, Frischen, Fenske, & Smilek, 2012)。心境–输入模型认为消极情绪使个体处于较高的焦虑水平,提高了个体对环境的警觉性,并为此付出更多的持久性努力,由此提升其在创造性任务中的表现(Martin & Stoner, 1996)。对于情绪影响创造性思维的不同观点,Bass等(2008)通过创造性思维的双通道模型进行解释,认为积极情绪和消极情绪对创造性思维都会有促进作用,只不过积极情绪通过增强认知灵活性促进创造性思维,消极情绪通过增强认知持久性促进创造性思维(De Dreu, Baas, & Nijstad, 2008)。在创造性思维认知研究中,目前运用的创造性思维测验种类繁多,所考察的创造性思维的成分指标也不尽相同(贡喆, 刘昌, 沈汪兵, 2016)。

具身情绪观认为情绪的表达、感知、加工、理解等过程与个体身体的生理唤醒有着紧密联系,身体动作和认知过程之间存在着关联(叶浩生, 麻彦坤, 杨文登, 2018; Glenberg, Witt, & Metcalfe, 2013)。这种由身体状态传输的肌肉反馈信号在大脑中形成一种独特的神经激活模式,这种神经激活模式所诱发的情绪是一种无意识情绪,而具身情绪作为无意识情绪属于内隐情绪的范畴(Neal & Chartrand, 2011)。在具身认知理论的基础上,研究者开始探索高级认知活动—创造性思维的具身性(Stanciu, 2015)。姚海娟、王金霞等人(2018)通过面部肌肉控制技术诱发被试的具身情绪,结果发现具身积极情绪促进创造性思维的独创性,具身消极情绪阻碍创造性思维的流畅性、灵活性和总体创造性。

个体在日常生活中的情绪状态是复杂多样的,不同情绪状态会组成相容(情绪效价相似)与不相容(情绪效价相反)的情绪组合。情绪相容性对创造性思维有着重要影响。有研究发现,相比相容条件下(低抑郁情绪vs.诱发积极情绪),被试先前的情绪与诱发的情绪不相容时(低抑郁情绪vs.诱发消极情绪),被试表现出更高的创造性思维(Forgeard, 2011)。也有研究让被试在不相容条件下(如,皱眉时回忆一件开心的事或微笑时回忆一件悲伤的事)完成类别联想任务,被试对新奇的打破常规的答案表现出更高的创新性(Huang & Galinsky, 2011)。与此相反,有研究发现被试在内部情绪与情绪环境相容条件下(积极情绪vs.积极背景音乐)的创造性思维的灵活性、独创性得分都显著高于情绪不相容条件(消极情绪vs.积极背景音乐)(姚海娟, 陈雅靖, 张云平, 2018)。另有研究发现在身体表情与诱发情绪相容条件下(扩张姿势vs.积极情绪、收缩姿势vs.消极情绪),被试在创造性思维的流畅性与灵活性上表现更好(Hao, Xue, Yuan, Wang, & Runco, 2017)。情绪的匹配假说也认为身体姿势表达的情绪对个体原有情绪的自我调节和信息加工有特殊引导作用,这种情绪匹配效应有利于情绪的调节,符合生物进化过程中情绪对个体的保护作用(Riskind & Gotay, 1982)。

上述研究发现,有关情绪以及情绪相容性与创造性思维关系的研究结论并不一致,其原因可能是对内隐情绪(具身情绪)关注不够,上述研究多采用单一的情绪变量,忽略了个体在进行认知活动的同时还存在身体运动诱发的具身内隐情绪与情绪刺激诱发的外显情绪的共同作用。鉴于此,本研究拟使用外部情绪激发技术(视频启动)诱发被试的外显积极情绪与消极情绪,同时使用面部肌肉控制技术(具身启动)诱发具身内隐积极与消极情绪,并从发散思维(替代使用任务)和聚合思维(顿悟字谜测验)两种维度出发,探讨外显情绪和具身情绪相容性对创造性思维的流畅性、原创性、灵活性以及灵感顿悟思维的影响。

2 研究方法 2.1 被试湖北大学80名本科生志愿参加本实验,将被试随机分入四组(积极情绪–微笑组、积极情绪–抑制微笑组、消极情绪–微笑组、消极情绪–抑制微笑组),排除未按要求保持面部表情的12名被试的数据,最后得到68名被试的数据,其中男生27名,女生41名,情绪相容条件下35名,情感不相容条件下33名。平均年龄为20.01±1.92岁。所有被试无精神疾病史,双眼视力或矫正视力正常,均为右利手,实验后给予纪念品。

2.2 实验设计采用2(面部表情操控:微笑、抑制微笑)×2(情绪视频诱导:积极、消极)两因素被试间实验设计。因变量为创造性思维测验替代使用任务(alternative use task, AUT)的流畅性、原创性、灵活性成绩与字谜测验得分。

2.3 实验材料 2.3.1 替代使用任务(AUT)采用Guilford(1967)提出的替代使用任务作为目标任务,要求被试对普通物品给出尽可能多的新颖或原创用途。AUT是对创造性思维中的思维流畅性、原创性和灵活性进行评价的可靠任务(Runco & Mraz, 1992)。评分方法:流畅性评分是基于AUT问题中给出的想法总数(同义词视为同一个答案);原创性评分基于答案的新颖程度,如果出现的答案非常新颖(即样本中5%或更少的被试给出该答案),则计1分,反之计0分;灵活性评分基于想法包含的不同类别。按照这一评分程序,两名心理学专业的研究生独立为每位被试AUT问题的流畅性、原创性及灵活性得分进行评估。在流畅性上,两名评分者内部之间的评分一致性为0.97,p<0.01;在原创性上,两名评分者内部之间的评分一致性为0.95,p<0.01;在灵活性上,两名评分者内部之间的评分一致性为0.81,p<0.01;评分者之间的信度均较高。

2.3.2 顿悟字谜测验在专门用于研究顿悟“原型启发效应”的字谜库中选取5对字谜作为实验材料(吴真真, 邱江, 张庆林, 2009)。吴真真等认为运用中国字谜作为实验材料,可以有效地探讨在实验条件下通过原型启发来催生创造性思维上的顿悟认知机制。每对字谜包含一个原型字谜(即原型激活理论中的原型事件)和一个靶字谜(即原型激活理论中的顿悟问题)。其原型启发率(有原型启发条件下的正确率减去无原型启发条件下正确率)平均为0.58。评分方法:5个靶字谜,每正确猜测1个计1分,猜错或猜不出计0分,统计每名被试的总得分。

2.3.3 自我评测模型(Self-Assessment Manikin, SAM)量表SAM量表是一种情绪自评的非言语图片评价技术,分别从愉悦度、唤醒水平两方面测查个体的情绪体验,在情绪研究中获得了广泛应用(Bradley & Lang, 1994)。SAM量表采用图片作为评价标准,图片从左至右分为9个不同的等级,量表的第一排代表情绪的愉悦度,第二排代表情绪的唤醒度,1级表示水平最低,9级表示水平最高,愉悦和唤醒水平从1级到9级依次递增。

2.3.4 情绪诱发材料消极情绪诱发材料为一段时长为3分13秒的《我的兄弟姐妹》影片剪辑(靳霄, 邓光辉, 经旻, 林国志, 2009)。积极情绪诱发材料为一段时长为3分28秒的《唐伯虎点秋香》影片剪辑(李芳, 朱昭红, 白学军, 2009)。

2.4 实验程序实验有六个阶段。

第一,外显情绪评定前测阶段:要求被试采用SAM量表根据当前的情绪状态自评情绪愉悦度与情绪唤醒水平。

第二,外显情绪启动阶段:要求被试专注于屏幕上播放的电影片段,观看用于诱发消极情绪和积极情绪的影片剪辑。

第三,外显情绪评定后测阶段:仍然采用SAM量表,让被试评定自己当前的情绪状态。

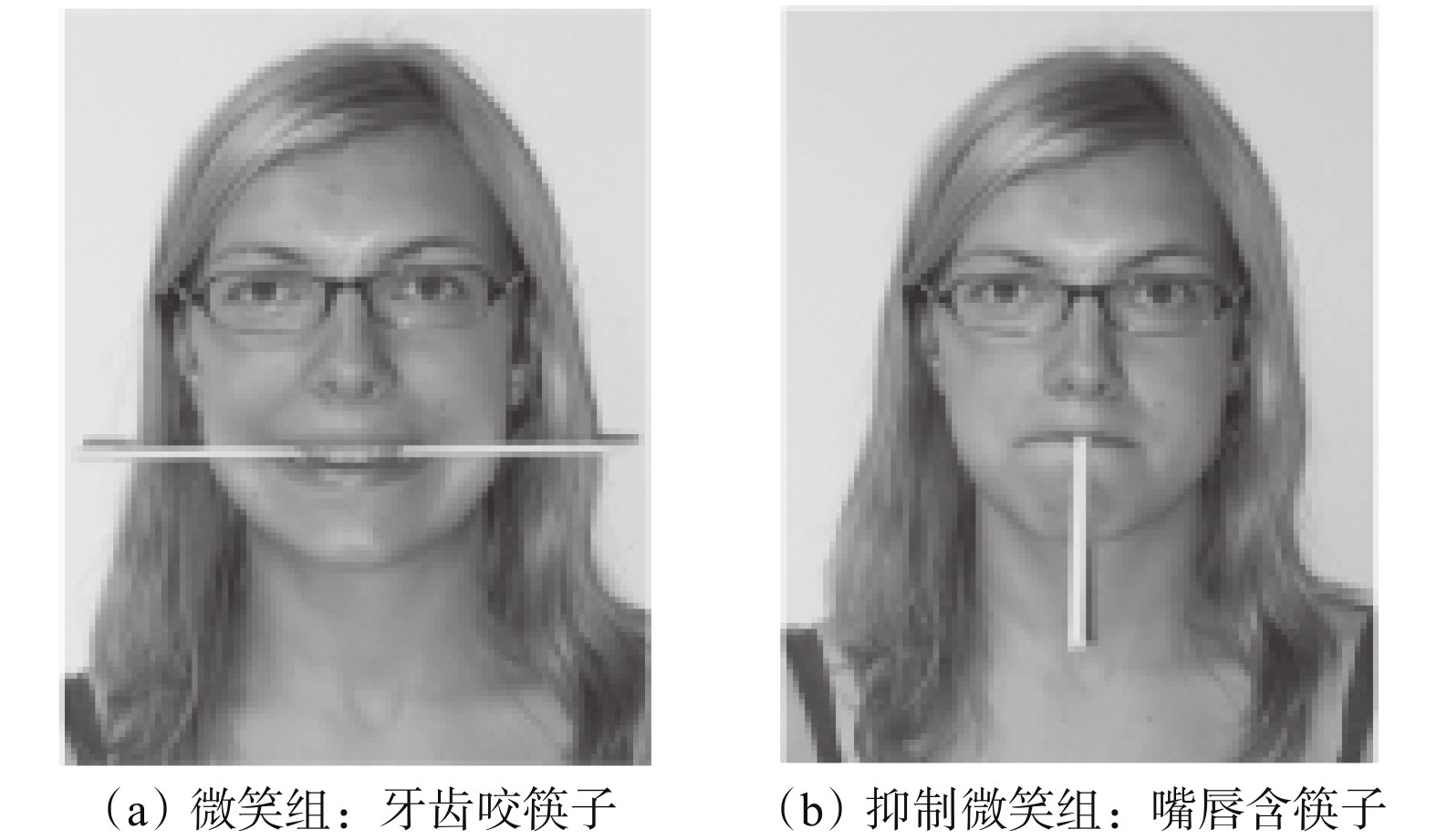

第四,具身情绪启动阶段:主试协助被试根据计算机屏幕上呈现的指导语,运用Wiswede,Rüsseler,Münte和Krämer(2009)的面部肌肉控制范式,完成表情控制(见图1),由于考虑实验工具的卫生性及环保性,将筷子更换为全新并消毒的签字笔。两组被试均保持自然坐姿。要求微笑组通过牙齿横咬签字笔呈现出微笑的面部表情;抑制微笑组通过嘴唇竖含签字笔抑制微笑面部表情,使被试呈现出悲伤的面部表情。

第五,AUT创造力测验阶段:要求被试依据主试的指导语,即“请在3分钟内尽可能多地在答题卡上写出‘筷子’的新颖实际用途,越多越好,并且要现实可行,整个过程需要保持咬笔(或含笔)的表情操纵动作。”3分钟计时结束后休息15秒。

第六,顿悟字谜测验阶段:首先要求被试学习5对原型字谜的谜面与谜底,不限制时间直到被试报告完全理解,在此过程中主试可帮助被试理解字谜。被试报告完全理解之后,要求被试依据主试的指导语“请在3分钟内在答题卡上既快速又准确地完成另外5对字谜测验。整个过程需要保持咬笔(或含笔)的表情操纵动作。”

|

| 图 1 表情操作参照图(Wiswede et al., 2009) |

2.5 数据处理

采用SPSS21.0对数据进行整理和统计分析。

3 结果 3.1 外显情绪启动效果外显情绪的愉悦度和唤醒度前后测得分的描述统计见表1。对愉悦度得分的重复测量方差分析结果显示:测量时间主效应不显著,F(1, 66)=3.25,p=0.08;情绪视频诱导的主效应显著,F(1, 66)=36.45,p<0.001,η

| 表 1 外显情绪评定的前测和后测的结果 |

3.2 思维流畅性结果

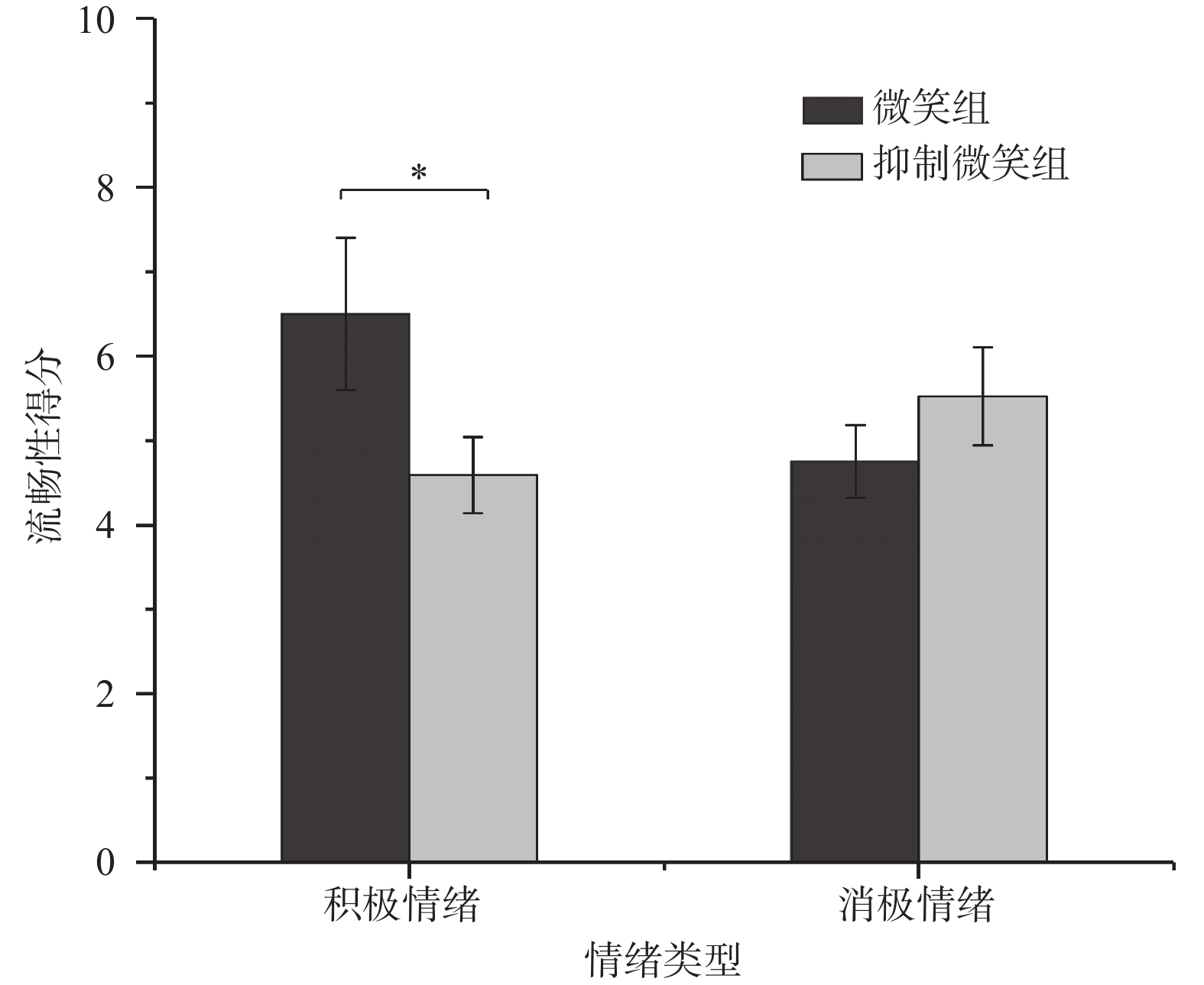

被试在不同实验条件下的流畅性得分如图2所示。方差分析结果发现:面部表情[F(1, 64)=0.80, p=0.38]与情绪视频诱导的外显情绪[F(1, 64)=0.41, p=0.53]的主效应均不显著;两者交互作用显著,F(1, 64)=4.51,p=0.04,η

|

| 注:*p<0.05,**p<0.01,以下同。 图 2 不同情绪诱导下的被试在不同的表情操纵状态下的流畅性得分 |

3.3 思维原创性结果

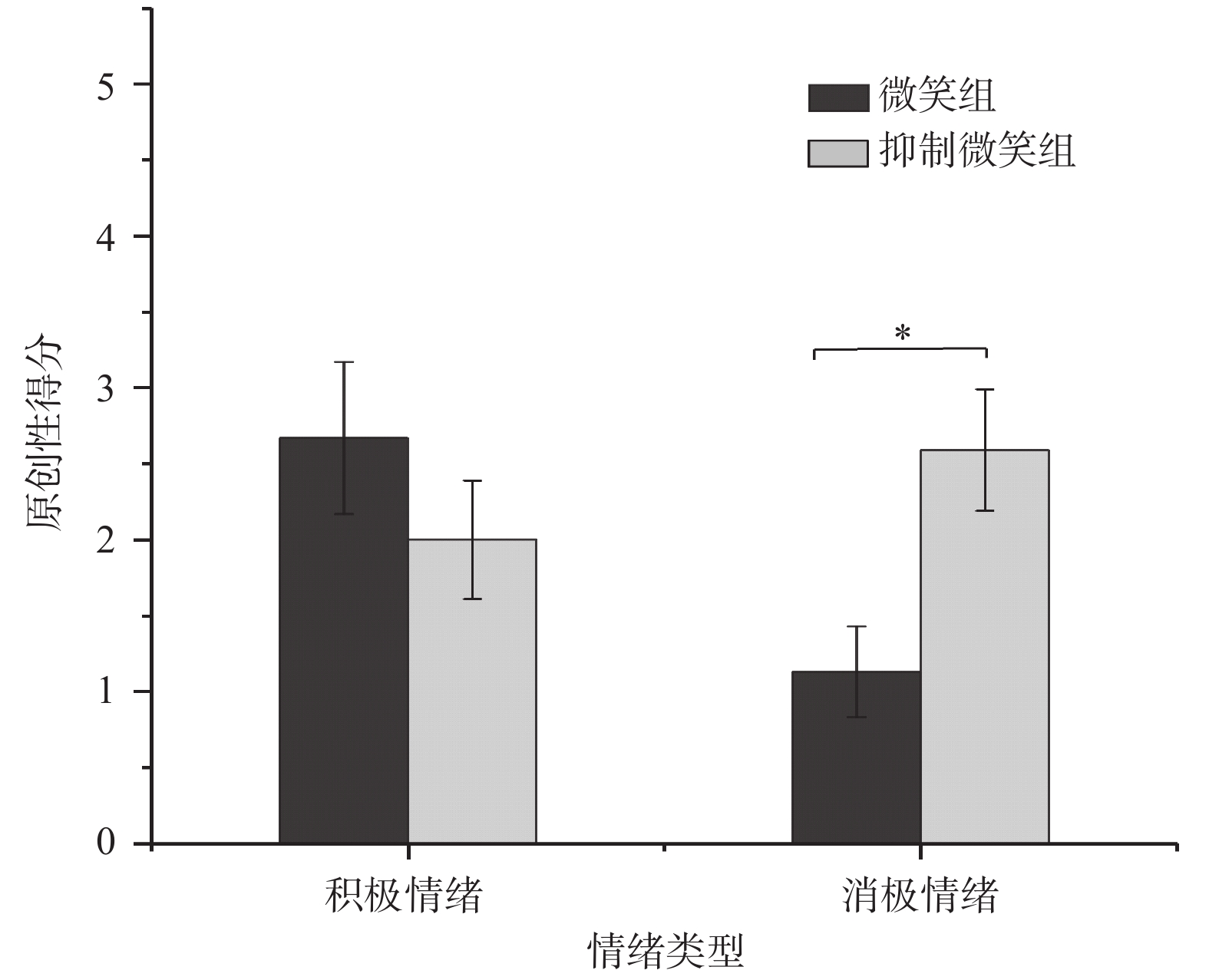

被试在不同实验条件下的原创性得分如图3所示。方差分析结果发现:面部表情[F(1, 64)=0.94, p=0.34]与情绪视频诱导的外显情绪[F(1, 64)=1.34, p=0.25]的主效应均不显著;两者交互作用显著,F(1, 64)=6.69,p=0.01,η

|

| 图 3 不同情绪诱导下的被试在不同的表情操纵状态下的原创性得分 |

3.4 思维灵活性结果

通过方差分析结果发现:面部表情与情绪视频诱导的外显情绪的主效应均不显著[F(1, 64)=1.76, p=0.19; F(1, 64)=1.97, p=0.17];两者交互作用也不显著,F(1, 64)=2.39,p=0.13。表明在积极情绪和消极情绪下,抑制微笑组的灵活性得分和微笑组没有显著性差异。

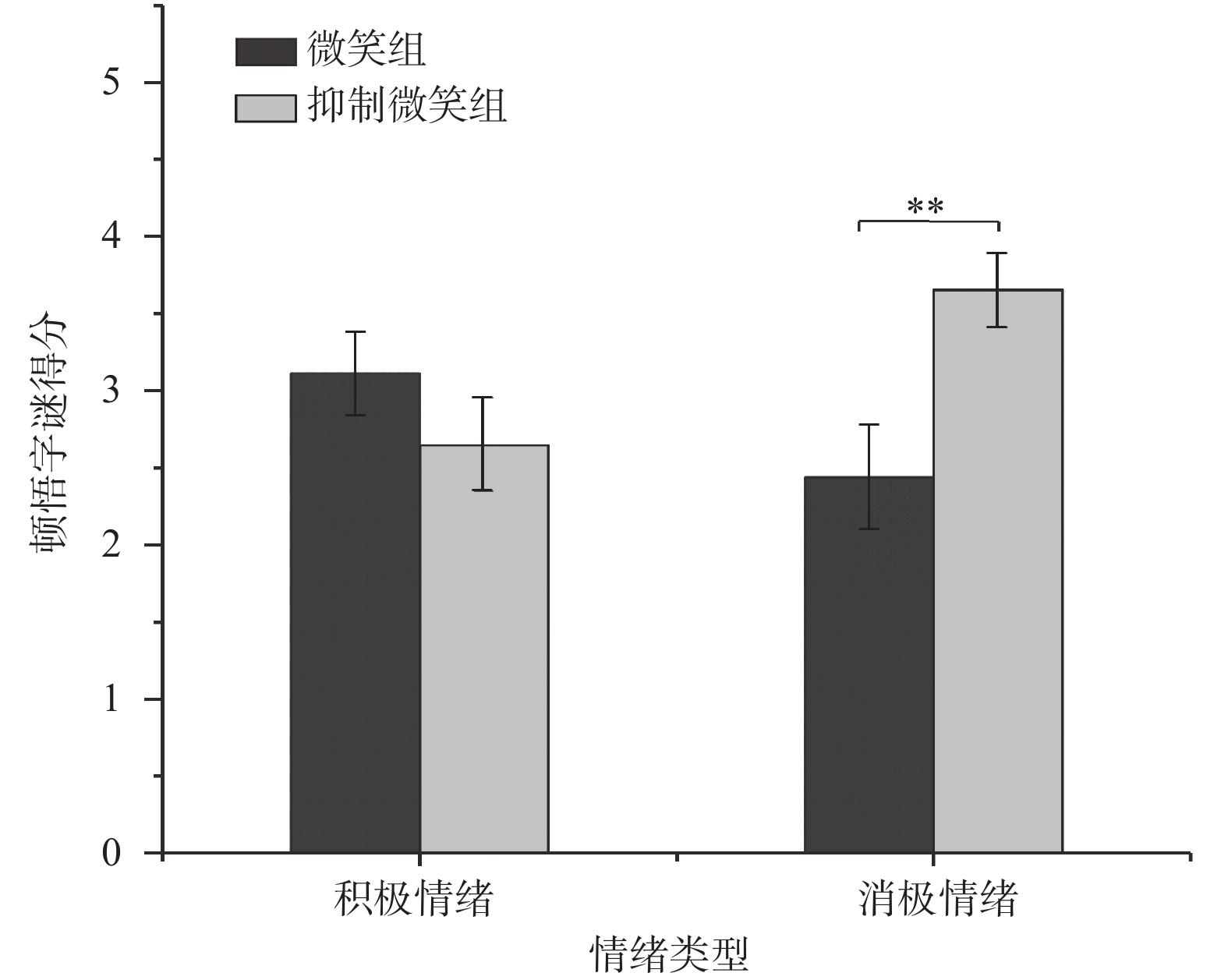

3.5 顿悟字谜结果被试在不同实验条件下的顿悟字谜得分如图4所示。方差分析结果发现:面部表情[F(1, 64)=1.69, p=0.19]与情绪视频诱导的外显情绪[F(1, 64)=0.32, p=0.57]的主效应均不显著;两者交互作用显著,F(1, 64)=8.50,p=0.01,η

|

| 图 4 不同情绪诱导下的被试在不同的表情操纵状态下的顿悟字谜得分 |

4 讨论

本研究探讨了操纵面部表情和视频诱导情绪之间的相容性或不相容性对创造性思维活动的影响。分别对被试操纵微笑或抑制微笑的面部表情,并在诱发的积极或消极情绪状态下进行AUT和顿悟字谜测验,以检验其创造性思维活动的表现。结果表明,在面部表情操纵状态下的具身内隐情绪与视频启动诱发的外显情绪相容的条件下,AUT的流畅性、原创性及顿悟字谜成绩的得分均高于不相容条件,但是流畅性的差异表现在积极情绪条件下更显著,原创性与顿悟成绩在消极情绪下差异更显著。

4.1 不同情绪状态对创造性思维的影响本研究发现,仅在视频诱发的外显积极情绪和消极情绪条件下,创造性思维得分并无显著差异。进一步研究发现,当面部表情启动的具身情绪与视频诱发的外显情绪效价相匹配时,积极情绪相容组与消极情绪相容组的创造性思维的成分产生了分离。积极情绪相容组促进了创造性思维的流畅性,而消极情绪相容组促进了创造性思维的原创性与灵感顿悟。创造性思维的双通道模型认为积极情绪和消极情绪对创造性思维都有促进作用,个体既可以通过认知灵活性路径,也可以经由认知持久性路径影响创造性思维的不同认知成分,最终获得具有创造性的观点、产品或解决方案(De Dreu et al., 2008)。从创造性思维的流畅性结果来看(见图2),积极情绪条件下的微笑表情可能会进一步增强积极情绪,积极情绪下个体通过提高认知灵活性来增强流畅性;而消极情绪条件下的抑制微笑表情可能会进一步增强消极情绪,消极情绪个体选择通过提高思考问题的持久性来增强创造性思维中的原创性和顿悟(见图3、图4)。根据Fredrickson(1998)的积极情绪的拓展–塑造理论,从进化的角度来看,积极情绪提供了一个愉悦的安全的情境让个体的注意范围得以扩大,从而加快了对新异刺激的反应,最终提高认知灵活性;而心境–输入模型(Martin & Stoner, 1996)认为消极情绪会被视为当前环境存在问题的一种信号,提示个体保持充分警觉并付出额外的持久性努力。这也从侧面证明情绪通过不同途径影响创造性思维,在积极情绪下更加注重内部的、主观的数据,投入更多的认知资源,其决策会较少涉及外部环境信息,从而产生更具流畅性的想法与观点;而在消极情绪下被试更加注重外部的、客观的线索,被试通过原型字谜的激活迁移到测试字谜的过程中还要抑制其他信息的干扰(如字谜谜面),但是一旦确定了可能实现突破的方向,人们就会聚焦在这一特定的问题情境下,朝着该方向持续努力,获得更具原创与新颖的观点,最终实现创新(李亚丹, 马文娟, 罗俊龙, 张庆林, 2012)。而不同情绪的相容性在创造性思维的灵活性上没有显著差异,可能是由于情绪启动后,思维在面对认知任务时需要在短时间内做出更加快速和更加多样的反应,但是通过情绪调节所增加的认知资源并没有达到必需的水平,导致在灵活性上的差异并不显著。

4.2 情绪相容性对创造性思维的影响本研究发现,被试在面部表情与外显情绪相容的条件下,会产生更具流畅性、原创性的想法与顿悟灵感。Riskind和Gotay(1982)提出的“匹配假说”可以用来解释情感相容性对创造性思维的积极作用。早期的面部表情操控研究发现操纵被试的面部表情(例如皱眉)增强与之相联系的消极情绪(Laird, 1984),但是Riskind和Gotay研究发现,经历失败体验后,采取弯腰驼背姿势的被试抑郁得分低于昂首挺胸组,相反经历成功体验后,弯腰驼背被试抑郁得分高于昂首挺胸组,表明陷入低迷状态的失败者实际上并没有想象得那么沮丧。当一个人弯腰驼背的姿势与当前的情绪“不匹配”时,这种弯腰驼背的姿势就会削弱随后的动机和动力;但是当这种弯腰驼背的姿势与情绪“匹配”的时候,情绪低落会将无助感、抑郁感和动力不足降到最低。本研究中的微笑表情与抑制微笑表情正好起到对个体引导和调节加工信息的特殊作用。微笑类似于愉悦表情,与自身情绪状态(积极情绪)更匹配,抑制微笑类似于悲伤表情,与自身情绪状态(消极情绪)更匹配,即在情感相容条件下更有利于情绪调节。情绪调节的效果越好、消耗的认知资源越少,所以情绪相容条件下的创造性思维表现也更好。此外,本研究结果与Hao等(2017)的结果并不完全一致。Hao等发现不管是在积极情绪还是消极情绪条件下,身体姿势与情绪相容组被试的创造性思维的流畅性与灵活性表现都好于不相容组;但是本研究发现积极情绪相容组的流畅性更好,而消极情绪相容组的原创性与顿悟成绩更好。这可能是因为Hao等的研究通过操纵身体姿势来启动具身情绪,导致被试需要对创造性思维任务的答案进行口头报告,相比于熟悉的纸笔作答经验会消耗更多的认知资源,影响被试在原创新颖度上的表现。未来研究还需要对此进行验证。

由于情绪与创造性思维之间关系的复杂性,本研究仅针对外显情绪(积极、消极情绪)与具身内隐情绪(微笑表情、抑制微笑表情)的相互作用对创造性思维的影响进行了初步探索,关于内隐情绪与外显情绪对创造性思维的影响还需要进一步的探讨。虽然研究发现面部表情诱发的具身内隐情绪与外显情绪的相容性对创造性思维的不同成分有重要影响,但是影响创造性思维的因素还有许多,还需要从其他研究角度切入,进一步考察其他的影响因素,如个体的人格、自我效能感、目标导向等对创造性思维的影响。

5 结论(1)通过视频启动的外显情绪与通过面部表情启动的具身内隐情绪的相容性有助于创造性思维,而情绪不相容性削弱创造性思维的表现。(2)积极情绪下的情绪相容性有助于创造性思维的流畅性,消极情绪下的情绪相容性有助于创造性思维的原创性与顿悟表现,情绪的相容性在灵活性上没有显著差异。

贡喆, 刘昌, 沈汪兵. (2016). 有关创造力测量的一些思考. 心理科学进展, 24(1): 31-45. |

靳霄, 邓光辉, 经旻, 林国志. (2009). 视频材料诱发情绪的效果评价. 心理学探新, 29(6): 83-87. DOI:10.3969/j.issn.1003-5184.2009.06.017 |

李芳, 朱昭红, 白学军. (2009). 高兴和悲伤电影片段诱发情绪的有效性和时间进程. 心理与行为研究, 7(1): 32-38. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2009.01.004 |

李亚丹, 马文娟, 罗俊龙, 张庆林. (2012). 竞争与情绪对顿悟的原型启发效应的影响. 心理学报, 44(1): 1-13. |

吴真真, 邱江, 张庆林. (2009). 顿悟脑机制的实验范式探索. 心理科学, 32(1): 122-125. |

姚海娟, 陈雅靖, 张云平. (2018). 情绪状态与背景音乐对创造性思维的影响. 心理研究, 11(3): 243-249. DOI:10.3969/j.issn.2095-1159.2018.03.007 |

姚海娟, 王金霞, 苏清丽, 白学军. (2018). 具身情绪与创造性思维: 情境性调节定向的调节作用. 心理与行为研究, 16(4): 441-448. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2018.04.002 |

叶浩生, 麻彦坤, 杨文登. (2018). 身体与认知表征: 见解与分歧. 心理学报, 50(4): 462-472. |

张敬威, 于伟. (2018). 非逻辑思维与学生创造性思维的培养. 教育研究, 39(10): 40-48. |

Baas, M., De Dreu, C. K. W., & Nijstad, B. A. (2008). A meta-analysis of 25 years of mood-creativity research: Hedonic tone, activation, or regulatory Focus?. Psychological Bulletin, 134(6): 779-806. DOI:10.1037/a0012815 |

Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25(1): 49-59. DOI:10.1016/0005-7916(94)90063-9 |

Damian, R. I., & Robins, R. W. (2012). The link between dispositional pride and creative thinking depends on current mood. Journal of Research in Personality, 46(6): 765-769. DOI:10.1016/j.jrp.2012.07.003 |

De Dreu, C. K. W., Baas, M., & Nijstad, B. A. (2008). Hedonic tone and activation level in the mood-creativity link: Toward a dual pathway to creativity model. Journal of Personality and Social Psychology, 94(5): 739-756. DOI:10.1037/0022-3514.94.5.739 |

Eastwood, J. D., Frischen, A., Fenske, M. J., & Smilek, D. (2012). The unengaged mind. Perspectives on Psychological Science, 7(5): 482-495. DOI:10.1177/1745691612456044 |

Fernández-Abascal, E. G., & Díaz, M. D. M. (2013). Affective induction and creative thinking. Creativity Research Journal, 25(2): 213-221. DOI:10.1080/10400419.2013.783759 |

Forgeard, M. J. C. (2011). Happy people thrive on adversity: Pre-existing mood moderates the effect of emotion inductions on creative thinking. Personality and Individual Differences, 51(8): 904-909. DOI:10.1016/j.paid.2011.07.015 |

Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions?. Review of General Psychology, 2(3): 300-319. DOI:10.1037/1089-2680.2.3.300 |

Glenberg, A. M., Witt, J. K., & Metcalfe, J. (2013). From the revolution to embodiment: 25 years of cognitive psychology. Perspectives on Psychological Science, 8(5): 573-585. DOI:10.1177/1745691613498098 |

Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill.

|

Hao, N., Xue, H., Yuan, H., Wang, Q., & Runco, M. A. (2017). Enhancing creativity: Proper body posture meets proper emotion. Acta Psychologica, 173: 32-40. DOI:10.1016/j.actpsy.2016.12.005 |

Huang, L., & Galinsky, A. D. (2011). Mind-body dissonance: Conflict between the senses expands the mind’s horizons. Social Psychological and Personality Science, 2(4): 351-359. DOI:10.1177/1948550610391677 |

Laird, J. D. (1984). The real role of facial response in the experience of emotion: A reply to Tourangeau and Ellsworth, and others. Journal of Personality and Social Psychology, 47(4): 909-917. DOI:10.1037/0022-3514.47.4.909 |

Martin, L. L., & Stoner, P. (1996). Mood as input: What we think about how we feel determines how we think. In L. L. Martin & A. Tesser (Eds.), Striving and feeling: Interactions among goals, affect, and self-regulation (pp. 279–301). Mahwah, NJ: Erlbaum.

|

Mastria, S., Agnoli, S., & Corazza, G. E. (2019). How does emotion influence the creativity evaluation of exogenous alternative ideas?. PLoS One, 14(7): e0219298. DOI:10.1371/journal.pone.0219298 |

Neal, D. T., & Chartrand, T. L. (2011). Embodied emotion perception: Amplifying and dampening facial feedback modulates emotion perception accuracy. Social Psychological and Personality Science, 2(6): 673-678. DOI:10.1177/1948550611406138 |

Riskind, J. H., & Gotay, C. C. (1982). Physical posture: Could it have regulatory or feedback effects on motivation and emotion?. Motivation and Emotion, 6(3): 273-298. DOI:10.1007/BF00992249 |

Runco, M. A., & Acar, S. (2012). Divergent thinking as an indicator of creative potential. Creativity Research Journal, 24(1): 66-75. DOI:10.1080/10400419.2012.652929 |

Runco, M. A., & Mraz, W. (1992). Scoring divergent thinking tests using total ideational output and a creativity index. Educational and Psychological Measurement, 52(1): 213-221. DOI:10.1177/001316449205200126 |

Stanciu, M. M. (2015). Embodied creativity: A critical analysis of an underdeveloped subject. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 187: 312-317. DOI:10.1016/j.sbspro.2015.03.058 |

Wiswede, D., Münte, T. F., Krämer, U. M., & Rüsseler, J. (2009). Embodied emotion modulates neural signature of performance monitoring. PLoS One, 4(6): e5754. DOI:10.1371/journal.pone.0005754 |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18