| 父母教养方式对大学生嫉妒的影响:自尊与生活满意度的链式中介效应 |

嫉妒是个体的一种主观、消极甚至抱有敌意的情绪,产生于个体对自己与他人主观距离(价值)的认知比较中(Parrott, 2001)。大量研究发现,早期嫉妒会与个体的认知、行为互相影响,导致个体形成错误的人生观、价值观,影响其与其他个体间的关系,抑制个体个性及社会性发展(张燕燕, 姜涛, 杜春娟, 朱淑霞, 2017; 张耀庭, 2001);成年后个体嫉妒会造成心理与行为问题,严重时甚至导致犯罪(Brem, Shorey, Rothman, Temple, & Stuart, 2018; Smith & Kim, 2007)。家庭系统理论认为,家庭作为个体早期与外界发生相互作用的主要场所,是影响个体最具体、最直接的微观环境(Garbarino, 2008),其中父母教养方式对子女的人格及某些特质发展有着不容忽视的影响(Benjaminsen, Krarup, & Lauritsen, 1990)。父母教养方式是指:父母对子女进行抚养和教育时所传达给子女的态度以及由父母的行为所表达出的情感气氛的集合体(Darling & Steinberg, 1993)。张建育(2004)与曹毅(2015)的研究发现,积极、消极的教养方式均可以作为嫉妒的有效前测变量。可见,个体嫉妒的产生与父母教养方式间有着密切联系(Ellestad & Stets, 1998)。

依据生态系统模型,父母教养方式作为微系统会通过影响个体的心理品质等近端因素,进而作用于个体的嫉妒(Bronfenbrenner, 1986)。嫉妒的系统学理论则认为,嫉妒是在自我尊重和各种“关系”的现状和质量受到主观威胁时产生的一种思想、情感和行为的综合表征(王晓钧, 2001)。以往研究将自尊和生活满意度分别作为考察个体与自我(杨烨, 王登峰, 2007)、个体与外界关系质量的评价指标(Rani, Singh, & Jaiswal, 2016)。一方面,自尊和生活满意度对个体的嫉妒均有显著的预测作用(何腾腾, 张进辅, 2012; 卢莉莉, 2014);另一方面,个体的自尊和生活满意度均受父母教养方式的影响(侯艳飞, 赵久波, 杨雪岭, 张小远, 2018; Yao, He, Ko, & Pang, 2014)。以往研究未将以上变量进行综合考虑,为此本研究将整合自尊和生活满意度两个变量,深入考察父母教养方式影响个体嫉妒的内在过程机制。

自尊(self-esteem)是指个体对自我能力和自我价值的态度看法(Rosenberg, 1965)。研究发现,父母教养方式对个体自尊具有显著的预测作用(Yao et al., 2014)。具体来说,温暖、理解的父母教养方式会促进孩子自尊的发展,拒绝否认、惩罚等消极教养方式则会阻碍孩子自尊的发展(侯艳飞等, 2018)。胡芸、张荣娟和李文虎(2005)及王敏(2017)等人的研究发现,自尊能够显著地负向预测嫉妒。这可能是因为高自尊个体更容易在大多心理发展水平上高于低自尊个体;即使暂时不如他人,高自尊个体也相信通过努力会赶上甚至超过他人(何腾腾, 张进辅, 2012),故高自尊个体不易产生嫉妒。因此,可提出假设1:自尊在父母教养方式对嫉妒的影响中起中介作用。

生活满意度是个体根据自己的选择标准对生活质量所做的总体评价(Rani et al., 2016)。研究发现,父母教养方式是个体生活满意度的重要影响因素之一(胡竹菁, 胡笑羽, 2014; Saleem, Mahmood, & Subhan, 2015)。具体来说,陈穗清、张积家和崔占玲(2011)发现母亲情感温暖与理解可正向预测生活满意度;侯艳飞等人(2018)的研究发现,父母情感温暖与过度保护均可以影响大学生的生活满意度。另一方面,姜媛、白学军和沈德立(2007)认为生活满意度是个体对生活的一般态度,而嫉妒是一种情绪,根据情绪的认知评价理论,个体的人格、态度等都会自上而下对情绪产生的认知–评价过程产生重要影响。有研究发现,生活满意度能显著负向预测嫉妒(卢莉莉, 2014)。因此,可提出假设2:生活满意度在父母教养方式与嫉妒间起中介作用。

此外,研究表明,高自尊个体往往对外界信息环境进行积极评价,低自尊个体却因更多关注消极信息而易对外界做出消极评价(Dandeneau & Baldwin, 2009),因此,自尊对个体的生活满意度产生重要影响。研究发现在预测个体生活满意度的心理学变量中,自尊的偏回归系数最高(Campbell, Converse, & Rodgers, 1976);国内外研究在不同群体中均证明了二者的高相关关系(杨玲, 陆爱桃, 连松州, 张美超, 2013; Davis, Rudy, Su-Russell, & Zhang, 2018)。综上所述,父母教养方式可以预测个体的自尊,自尊又对生活满意度产生影响,生活满意度又可能影响嫉妒的形成,因此,本研究提出假设3:父母教养方式可能通过自尊与生活满意度的链式中介效应预测嫉妒的形成。

2 方法 2.1 被试以方便抽样形式,提前征得任课教师同意,在某省大学城5所高校内由团队研究生主试在课前对本科生进行问卷测试,研究生主试均经过统一培训。共发放问卷500份,获得有效问卷438份,有效率为87.6%,其中男生270名,女生168名,平均年龄19.91±1.44岁,其中大一148名,大二176名,大三71名,大四53名。

2.2 研究工具 2.2.1 简式父母教养方式问卷采用蒋奖、鲁峥嵘、蒋苾菁和许燕(2010)修订的简式父母教养方式问卷(S-EMUB),共有21个条目,被试回答“从不”、“偶尔”、“经常”、“总是”分别计1、2、3、4分,其中有1个项目为反向计分。原问卷分为父与母“拒绝”、“情感温暖”、“过度保护”共计六个维度。本研究意在考察父母作为家庭的整体教养方式对个体嫉妒的预测作用,故参照以往研究(植凤英, 杨旭宗, 尹彩云, 2018)将父与母维度合为父母维度,各维度总分越高代表各维度程度越强,本研究中各维度克伦巴赫α系数分别为0.81、0.75、0.72,总问卷的克伦巴赫α系数为0.89。

2.2.2 自尊量表采用中文版Rosenberg(1965)自尊量表(杨烨, 王登峰, 2007),本量表共10个条目,从“完全不符合”到“非常符合”,计1到5分,总分越高代表个体自尊水平越高。本研究中该量表的克伦巴赫α系数为0.86。

2.2.3 生活满意度问卷采用Diener,Sapyta和Suh(1998)编制的生活满意度量表来评定个体对自己生活的满意程度(熊承清, 许远理, 2009)。量表由5个条目组成,每个条目采用5级评分,从“完全不符合” 到“完全符合”分别计1~5分,总分越高代表个体生活满意度越高。本研究中该量表的克伦巴赫α系数为0.72。

2.2.4 大学生嫉妒问卷采用刘玲玲(2009)编制的大学生嫉妒问卷,该量表由33个条目组成,分为学业嫉妒、爱情嫉妒、经济嫉妒、人际嫉妒、就业嫉妒、外表嫉妒6个维度,各项目回答采取5级计分,从“不在乎”到“非常在乎”分别计1~5分,各维度总分及量表总分越高代表嫉妒越强。本研究中各维度克伦巴赫α系数分别为0.74、0.82、0.89、0.75、0.73、0.82,总问卷的克伦巴赫α系数为0.92。

2.3 数据统计分析采用 SPSS24.0、SPSS宏Process2.16(Hayes, 2013)插件进行数据处理。对本研究中的所有测量项目数据进行标准化处理;采用单因素法检验是否存在共同方法偏差;采用积差相关探讨各主要变量之间的关系;采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法进行中介效应(Model6)的检验。

2.4 共同方法偏差检验对所涉及测量项目进行Harman单因子检验,特征根值大于1的有23个,第一个因子解释的变异为13.59%,小于临界值40%,证明本研究不存在严重的共同方法偏差(周浩, 龙立荣, 2004)。

3 结果 3.1 主要变量间相关分析父母教养方式各维度、自尊、生活满意度及嫉妒的平均数、标准差及相关分析结果见表1。

| 表 1 各主要变量间的描述统计和相关矩阵(n=438) |

3.2 父母教养方式各维度对嫉妒的中介效应分析

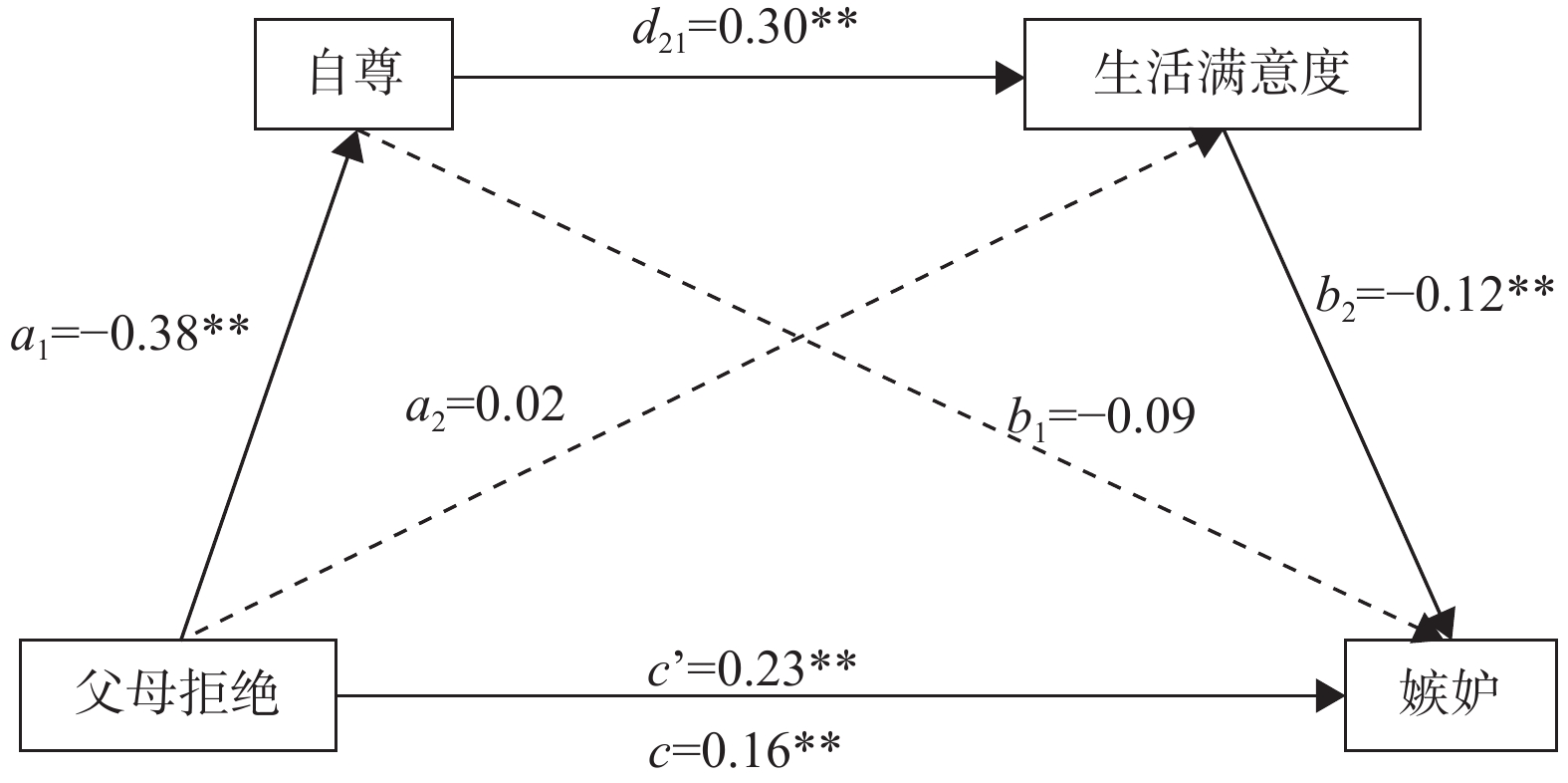

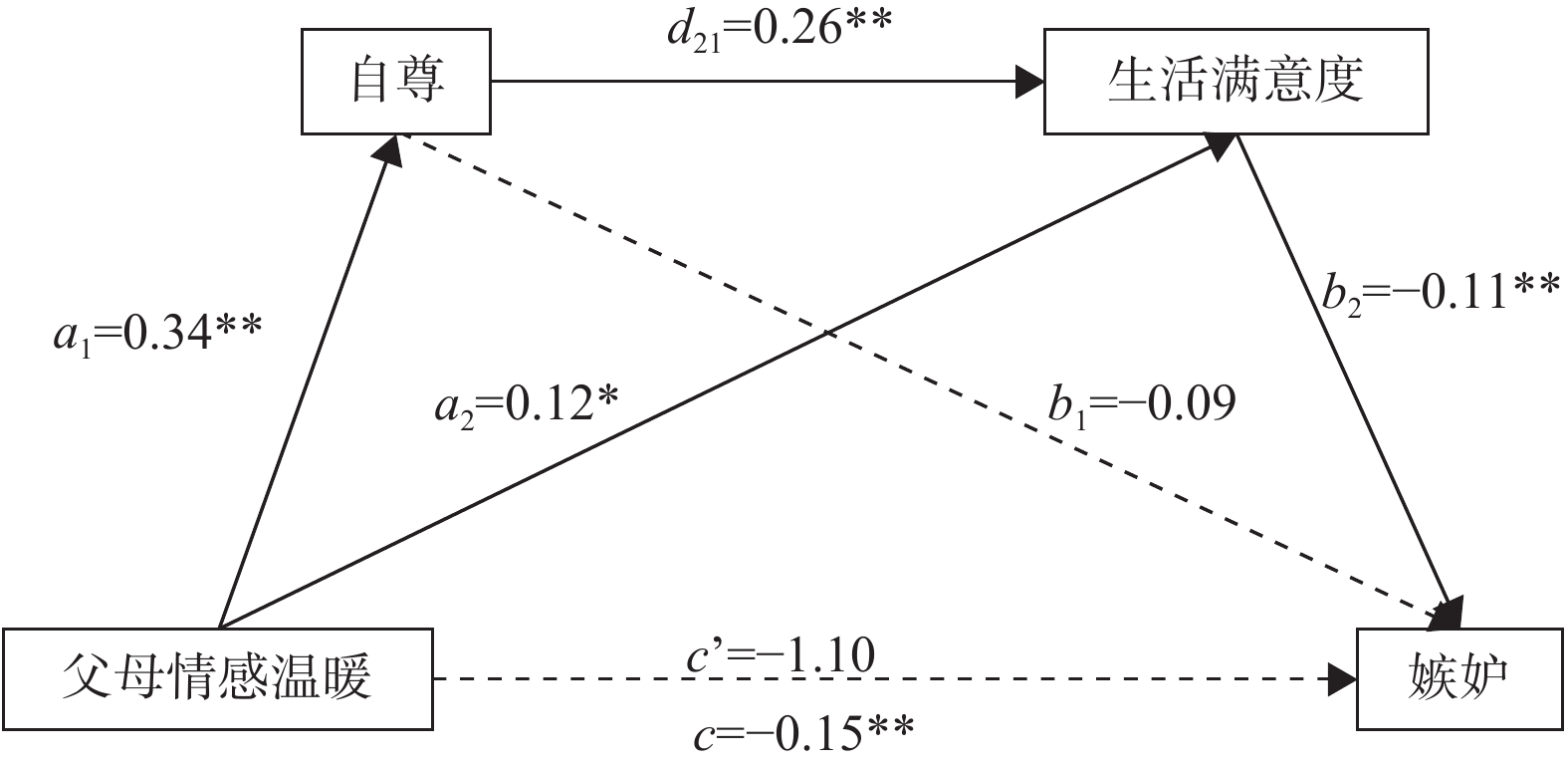

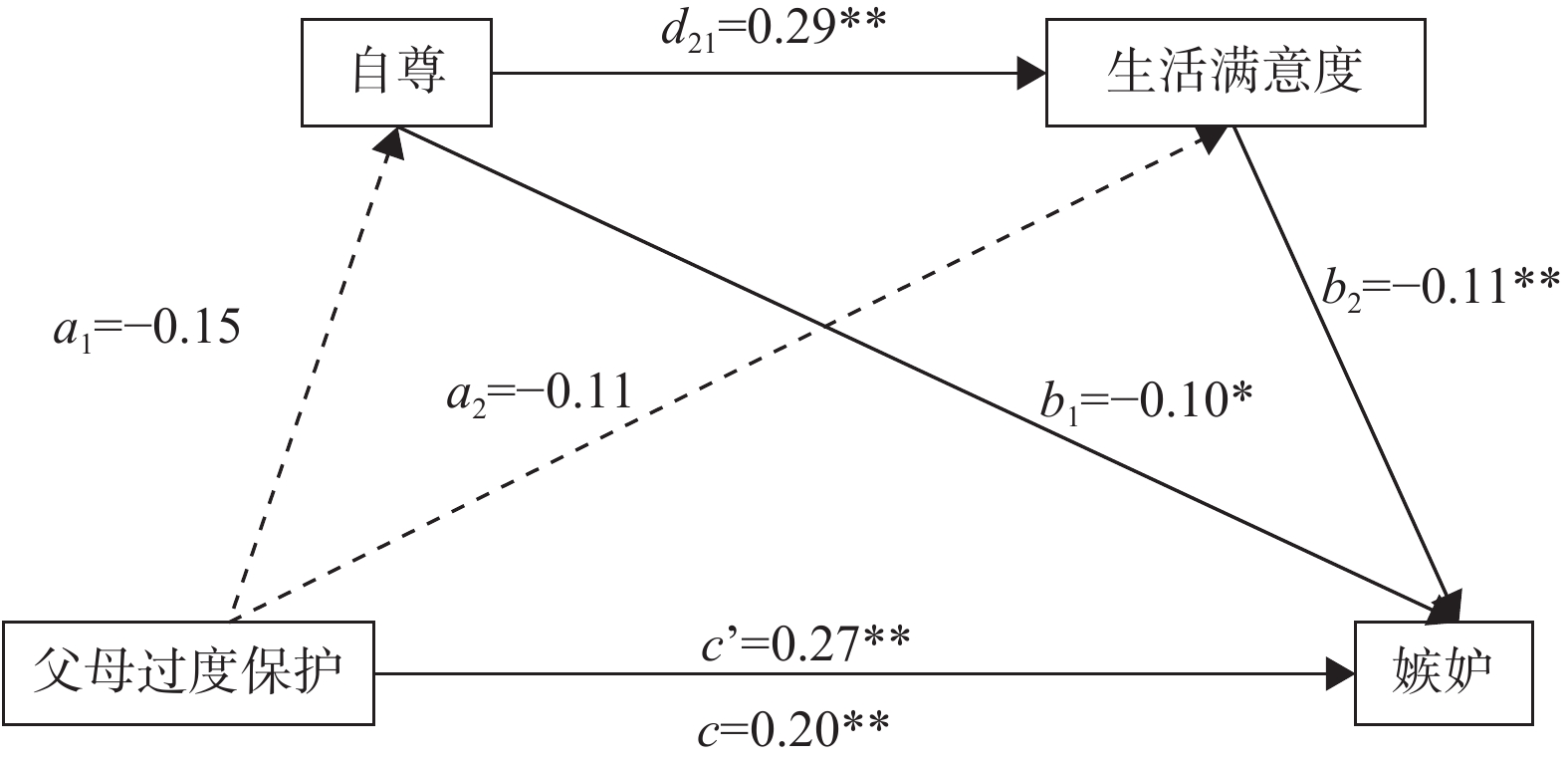

采用SPSS宏Process 2.16(Hayes, 2013)提供的偏差校正非参数百分位Bootstrap方法进行链式中介效应检验。分别以父母教养方式各维度为自变量,嫉妒为因变量,自尊与生活满意度为中介变量,Bootstrap抽样次数为5000次,设置置信区间95%。结果显示:父母拒绝有效预测自尊(负向)、嫉妒(正向),自尊有效预测生活满意度(正向),生活满意度有效预测嫉妒(负向)(参见图1);父母情感温暖有效预测自尊(正向)、生活满意度(正向),自尊有效预测生活满意度(正向),生活满意度有效预测嫉妒(负向)(参见图2);父母过度保护有效预测嫉妒(正向),自尊有效预测生活满意度(正向)及嫉妒(负向),生活满意度有效预测嫉妒(负向)(参见图3)。

中介效应检验结果如表2所示:在父母拒绝对嫉妒的预测中,直接效应显著,自尊单独中介效应显著,生活满意度单独中介效应不显著,两者的链式中介效应显著,且总间接(中介)效应占总效应的16.38%;在父母情感温暖对嫉妒的预测中,直接效应不显著,自尊单独中介效应不显著,生活满意度单独中介效应显著,两者的链式中介效应显著,总间接(中介)效应占总效应的34.05%;在父母过度保护对嫉妒的预测中,直接效应显著,自尊及生活满意度单独、链式中介效应均不显著,总间接效应显著,占总效应的10.4%。

|

| 注:a1为父母拒绝预测自尊的回归系数;a2、d21为父母拒绝、自尊共同预测生活满意度时各自的偏回归系数;c’、b1、b2为父母拒绝、自尊、生活满意度共同预测嫉妒时各自的偏回归系数;c表示未加入中介变量时父母拒绝对嫉妒的回归系数。 图 1 自尊、生活满意度在父母拒绝与嫉妒之间的链式中介效应模型 |

|

| 注:a1为父母情感温暖预测自尊的回归系数;a2、d21为父母情感温暖、自尊共同预测生活满意度时各自的偏回归系数;c’、b1、b2为父母情感温暖、自尊、生活满意度共同预测嫉妒时各自的偏回归系数;c表示未加入中介变量时父母情感温暖对嫉妒的回归系数。 图 2 自尊、生活满意度在父母情感温暖与嫉妒之间的链式中介效应模型 |

|

| 注:a1为父母过度保护预测自尊的回归系数;a2、d21为父母过度保护、自尊共同预测生活满意度时各自的偏回归系数;c’、b1、b2为父母过度保护、自尊、生活满意度共同预测嫉妒时各自的偏回归系数;c表示未加入中介变量时父母过度保护对嫉妒的回归系数。 图 3 自尊、生活满意度在父母过度保护与嫉妒之间的链式中介效应模型 |

4 讨论 4.1 父母教养方式与嫉妒的关系

本研究结果显示消极教养方式(父母拒绝、父母过度干涉)可直接正向预测嫉妒。相关研究表明,家庭教养方式作为个体生命早期的主要生活环境,对个体心理与行为的发展有着深远影响(罗蕾, 明桦, 田园, 夏小庆, 黄四林, 2018)。消极父母教养方式下的个体感受到的是更多的冷酷、不被尊重、不被理解及无爱等,进而形成消极的亲子互动类型(侯静, 陈会昌, 王争艳, 李苗, 2002)、较低的主观社会地位(Hayashida et al., 2019)等,这些均不利于个体形成自信、独立的良好品质及积极的观念态度,且个体早期与父母较差的亲子互动模式会泛化至其随后与社会及他人的关系中(Bandura, 1993),最终拥有这些不良个性、消极态度及与外界相处模式的个体,面临外界他人比自身优秀的处境时,更容易出现嫉妒。

另一方面,本研究发现父母情感温暖对嫉妒的直接效应不显著,这与前人的研究结果一致(王敏, 2017; Kim, Parker, & Walker Marciano, 2017)。大量研究表明,积极的父母教养方式更易预测孩子积极正向的发展、更好的社会适应和更高的宜人性,而消极的父母教养方式,能预测孩子消极的发展结果和更差的社会适应(刘文婧, 许志星, 邹泓, 2012; 罗蕾等, 2018)。这符合心理健康的双因素模型,即心理健康的消极指标和积极指标既相互独立,又相互关联(王鑫强, 张大均, 2011; Doll, 2008)。本研究中,只有消极教养方式(父母拒绝、父母过度保护)才能导致嫉妒,而积极教养方式(父母情感温暖)的缺失或减少并不能导致嫉妒,本研究结果进一步支持了心理健康双因素模型。

| 表 2 偏差校正非参数百分位Bootstrap中介效应检验结果 |

4.2 自尊在父母教养方式与嫉妒间的中介效应

对比研究假设1,自尊只在父母拒绝对嫉妒的预测中起显著中介作用,这与以往研究具有跨样本的一致性(王敏, 2017)。自尊的核心观点是个体对自我的评价,显然父母的一贯否定使子女对自己形成较低的评价,不易培养高自尊人格。国内外父母教养方式对自尊影响的研究结论基本一致(张景焕等, 2013; Han & Kim, 2017)。根据嫉妒的定义,与他人的主观性心理落差是个体产生嫉妒的前提条件。而低自尊个体由于对自我评价更低,故与他人比较时更易产生心理落差,更易形成嫉妒。另有研究显示,低自尊对消极应对方式有显著正向预测作用(艾娟, 陈沛, 2017),嫉妒的进化理论也认为,嫉妒是个体适应环境的一种消极的应对方式(王晓钧, 1999),本研究结论支持了以上观点。

4.3 生活满意度在父母教养方式与嫉妒间的中介效应生活满意度在父母情感温暖与嫉妒间起显著中介作用,这同研究假设2部分一致。以往研究中父母情感温暖对生活满意度有显著的正向预测(侯艳飞等, 2018; Kreutza, 2014)。这可能是由于父母的理解、关爱促使个体体验到的正性情感较多,对生活各方面的满意度就强(王极盛, 丁新华, 2003)。同时生活满意度又负向预测嫉妒。生活满意度是个体一种较稳定的生活态度,而嫉妒是个体的一种特质性情绪。根据情绪的认知–评价理论,影响认知评价而做出情绪反应的过程,个体的态度等均是自上而下影响方式中的重要方面(姜媛等, 2007)。生活满意度高的个体自然在与他人的比较中不易产生落差,从而影响了情绪产生的认知–评价过程,不容易产生嫉妒。

另外,在父母拒绝、父母过度保护与嫉妒之间,本研究并未发现生活满意度的中介作用。这可能还是因为上文所提到的,消极的父母教养方式更能预测孩子消极的发展结果和更差的社会适应,父母拒绝、父母过渡保护两种消极教养方式的减少并不能直接预测生活满意度这种积极品质,这也进一步验证了心理健康双因素模型。结合上文中消极父母教养方式对嫉妒的影响及以往的研究发现,可以得出结论,即不仅心理健康的积极指标和消极指标间相互独立又关联,影响这些积极和消极指标的因素也可以分为积极方面和消极方面,且这些影响变量对心理健康双因素的影响机制也是相互独立的。以上结论在一定程度上丰富了心理健康的双因素模型理论。

4.4 自尊与生活满意度在父母教养方式与嫉妒间的链式中介效应与此同时,本研究部分证实了假设3,即自尊、生活满意度在父母教养方式(父母拒绝、父母情感温暖)与嫉妒间起链式中介作用。证实了自尊与生活满意度间的密切关系,自尊会影响个体对周围环境的积极或消极评价(Gomez-Baya, Mendoza, Gaspar, & Gomes, 2018),这与以往的研究结果一致(Davis et al., 2018)。同时,本研究结论证实了生态系统模型中“父母教养方式”这一微系统,是通过个体的人格(自尊)、态度(生活满意度)等稳定心理特质,继而对个体的情绪心理产生影响(Bronfenbrenner, 1986);再有,本研究结论证实了嫉妒的系统学理论,认为是各种“关系”受到威胁而导致嫉妒的产生,且这些“关系”之间会相互影响(王晓钧, 2001)。个体发展早期阶段与父母的关系(父母教养方式)会影响自尊(个体与自我关系),进而会影响个体与外界关系(生活满意度),从而影响个体嫉妒的形成。

需要指出的是,本研究中虽然父母过度保护对嫉妒的直接效应、总间接效应均显著,但自尊、生活满意度的单独、链式中介作用均不显著,这说明在父母过度保护与嫉妒之间可能存在其它的中介变量。

5 结论(1)父母拒绝可显著地正向预测嫉妒,并间接地通过自尊的单独中介作用、自尊与生活满意度的链式中介作用正向预测嫉妒。(2)父母情感温暖间接地通过生活满意度的单独中介作用、自尊与生活满意度的链式中介作用负向预测嫉妒。(3)父母过度保护可显著地正向预测嫉妒(直接、总间接),但自尊、生活满意度的单独、链式中介作用均不显著,可能存在其它重要的中介变量。

艾娟, 陈沛. (2017). 自尊在听障大学生歧视知觉与积极应对方式间的中介作用. 中国学校卫生, 38(7): 1095-1097. |

曹毅. (2015). 大学生嫉妒心理与家庭教养方式的关系. 亚太教育, (3): 125-126. |

陈穗清, 张积家, 崔占玲. (2011). 傣族青少年生活满意度与父母教养方式、应付方式的关系. 贵州民族研究, 32(1): 148-154. |

何腾腾, 张进辅. (2012). 大学生内控性嫉妒与自尊相关性分析. 中国学校卫生, 33(10): 1248-1250. |

侯静, 陈会昌, 王争艳, 李苗. (2002). 亲子互动研究及其进展. 心理科学进展, 10(2): 185-191. |

侯艳飞, 赵久波, 杨雪岭, 张小远. (2018). 医学生家庭功能与自尊在父母教养方式与生活满意度间的中介作用. 中国学校卫生, 39(1): 71-75. |

胡芸, 张荣娟, 李文虎. (2005). 嫉妒与自尊、一般自我效能感的相关研究. 中国临床心理学杂志, 13(2): 165-166, 172. DOI:10.3969/j.issn.1005-3611.2005.02.013 |

胡竹菁, 胡笑羽. (2014). 社会心理学. 北京: 中国人民大学出版社.

|

蒋奖, 鲁峥嵘, 蒋苾菁, 许燕. (2010). 简式父母教养方式问卷中文版的初步修订. 心理发展与教育, 26(1): 94-99. |

姜媛, 白学军, 沈德立. (2007). 情绪认知评价的若干问题. 首都师范大学学报(社会科学版), (3): 130-135. DOI:10.3969/j.issn.1004-9142.2007.03.022 |

刘玲玲. (2009). 大学生嫉妒量表编制(硕士学位论文). 曲阜师范大学.

|

刘文婧, 许志星, 邹泓. (2012). 父母教养方式对青少年社会适应的影响: 人格类型的调节作用. 心理发展与教育, 28(6): 625-633. |

卢莉莉. (2014). 师范院校女大学生嫉妒心理与主观幸福感的关系研究. 吉林省教育学院学报, 30(4): 26-27. |

罗蕾, 明桦, 田园, 夏小庆, 黄四林. (2018). 父母教养方式与大学生社会责任感的关系: 自我控制的中介作用及其性别差异. 心理发展与教育, 34(2): 164-170. |

王极盛, 丁新华. (2003). 北京市初中生主观幸福感与父母教养方式的关系研究. 中国健康教育, 19(11): 868-869. DOI:10.3969/j.issn.1002-9982.2003.11.020 |

王敏. (2017). 高中生父母教养方式、自尊与嫉妒心理的关系研究(硕士学位论文). 河北大学, 保定.

|

王晓钧. (1999). 现代嫉妒理论的分歧与契合研究. 心理科学, 22(4): 318-322. |

王晓钧. (2001). 系统学嫉妒理论研究. 深圳教育学院学报, (1): 25-29. |

王鑫强, 张大均. (2011). 心理健康双因素模型述评及其研究展望. 中国特殊教育, 19(10): 68-73. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2011.10.013 |

熊承清, 许远理. (2009). 生活满意度量表中文版在民众中使用的信度和效度. 中国健康心理学杂志, 17(8): 948-949. |

杨玲, 陆爱桃, 连松州, 张美超. (2013). 听障青少年依恋和生活满意度关系: 自尊的中介作用. 中国特殊教育, 20(9): 27-32. DOI:10.3969/j.issn.1007-3728.2013.09.005 |

杨烨, 王登峰. (2007). Rosenberg自尊量表因素结构的再验证. 中国心理卫生杂志, 21(9): 603-605, 609. DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2007.09.007 |

张建育. (2004). 大学生的嫉妒心理及其影响因素的研究(硕士学位论文). 江西师范大学, 南昌.

|

张景焕, 满达呼, 刘桂荣, 张舜, 窦菲菲, 林崇德. (2013). 父母教养方式对小学高年级学生社会创造力的影响: 自尊的中介作用. 心理发展与教育, 29(6): 595. |

张燕燕, 姜涛, 杜春娟, 朱淑霞. (2017). 滨州市婴儿嫉妒心理发展的调查研究. 广东医学, 38(7): 1092-1093. DOI:10.3969/j.issn.1001-9448.2017.07.033 |

张耀庭. (2001). 初中生嫉妒心理探析. 现代教育科学, (4): 53-54. DOI:10.3969/j.issn.1005-5843.2001.04.016 |

植凤英, 杨旭宗, 尹彩云. (2018). 家庭教养方式与初中生网络欺负的关系: 抑郁情绪的中介作用. 贵州师范大学学报(自然科学版), 36(6): 111-115. |

周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. 心理科学进展, 12(6): 942-950. |

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive-development and functioning. Educational Psychologist, 28(2): 117-148. |

Benjaminsen, S., Krarup, G., & Lauritsen, R. (1990). Personality, parental rearing behavior and parental loss in attempted suicide: A comparative study. Acta psychiatrica Scandinavia, 82(5): 389-397. DOI:10.1111/j.1600-0447.1990.tb01408.x |

Brem, M. J., Shorey, R. C., Rothman, E. F., Temple, J. R., & Stuart, G. L. (2018). Trait jealousy moderates the relationship between alcohol problems and intimate partner violence among men in batterer intervention programs. Violence Against Women, 24(10): 1132-1148. DOI:10.1177/1077801218781948 |

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. Developmental Psychology, 22(6): 723-742. DOI:10.1037/0012-1649.22.6.723 |

Campbell, A., Converse, P. E., & Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life. New York: Russell Sage Foundation.

|

Dandeneau, S. D., & Baldwin, M. W. (2009). The buffering effects of rejection-inhibiting attentional training on social and performance threat among adult students. Contemporary Educational Psychology, 34(1): 42-50. DOI:10.1016/j.cedpsych.2008.05.004 |

Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113(3): 487-496. DOI:10.1037/0033-2909.113.3.487 |

Davis, A. N., Rudy, D., Su-Russell, C., & Zhang, C. Y. (2018). Chinese and European American undergraduates’ perceptions of maternal warmth and negativity as predictors of self-esteem and life satisfaction. Cross-Cultural Research, 52(2): 192-212. DOI:10.1177/1069397117718812 |

Diener, E., Sapyta, J. J., & Suh, E. (1998). Subjective well-being is essential to well-being. Psychological Inquiry, 9(1): 33-37. DOI:10.1207/s15327965pli0901_3 |

Doll, B. (2008). The Dual-Factor model of mental health in youth. School Psychology Review, 37(1): 69-73. |

Ellestad, J., & Stets, J. (1998). Jealousy and parenting: Predicting emotions from identity theory. Sociological Perspectives, 41(3): 639-668. DOI:10.2307/1389567 |

Garbarino, J. (2008). Children and families in communities: Theory, research, policy and practice. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(6): 686-687. |

Gomez-Baya, D., Mendoza, R., Gaspar, T., & Gomes, P. (2018). Responses to positive affect, life satisfaction and self-esteem: A cross-lagged panel analysis during middle adolescence. Scandinavian Journal of Psychology, 59(4): 462-472. DOI:10.1111/sjop.12450 |

Han, J. W., & Kim, J. H. (2017). Moderated mediation effect of self-esteem on the relationship between parenting stress and depression according to employment status in married women: A longitudinal study utilizing data from panel study on Korean children. Asian Nursing Research, 11(2): 134-141. DOI:10.1016/j.anr.2017.05.007 |

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: Guilford Press.

|

Hayashida, T., Higashiyama, M., Sakuta, K., Masuya, J., Ichiki, M., Kusumi, I., & Inoue, T. (2019). Subjective social status via mediation of childhood parenting is associated with adulthood depression in non-clinical adult volunteers. Psychiatry Research, 274: 352-357. DOI:10.1016/j.psychres.2019.02.061 |

Kim, H. G., Parker, J. R., & Walker Marciano, A. R. (2017). Interplay of self-esteem, emotion regulation, and parenting in young adolescents’ friendship jealousy. Journal of Applied Developmental Psychology, 52: 170-180. DOI:10.1016/j.appdev.2017.06.007 |

Kreutza. (2014). Children and the environment in an Australian indigenous community: A psychological approach. London: Routledge.

|

Parrott, W. (2001). Emotions in social psychology: Essential readings. Philadelphia: Psychology Press.

|

Rani, R., Singh, L. N., & Jaiswal, A. K. (2016). Satisfaction with life in relation to perceived parental rearing styles. Indian Journal of Health and Wellbeing, 7(7): 711-713. |

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Saleem, S., Mahmood, Z., & Subhan, S. (2015). Perceived parental practices and mental health problems: Cross-cultural validation of EMBU-C on Pakistani adolescents. Journal of Social Sciences, 9(1): 44-52. |

Smith, R. H., & Kim, S. H. (2007). Comprehending envy. Psychological Bulletin, 133(1): 46-64. DOI:10.1037/0033-2909.133.1.46 |

Yao, M. Z., He, J., Ko, D. M., & Pang, K. C. (2014). The influence of personality, parental behaviors, and self-esteem on Internet addiction: A study of Chinese college students. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 17(2): 104-110. DOI:10.1089/cyber.2012.0710 |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18