| 基于同义关联的句子错误记忆:发展性逆转现象及句式效应 |

2. 长沙市华夏实验学校,长沙 410100;

3. 泉州市鲤城区第二实验小学,泉州 362000

错误记忆(false memory)是指个体对从未发生的事件的回忆或再认(李宏英, 隋光远, 2003)。现有字词错误记忆研究通常采用基于语义关联的经典Deese-Roediger-McDermott范式(简称DRM范式)(Roediger & McDermott, 1995)。修订后的DRM范式研究发现,在无语义关联时,语音关联和字形关联也能诱发字词错误记忆现象,虽然其错误记忆量小于语义关联(孙文梅, 刘海伦, 2013)。Brainerd,Reyna和Forrest(2002)发现儿童字词错误记忆发展存在一种违反直觉的现象,即当学习材料与关键诱饵项存在语义关联时,儿童错误记忆随着年龄增长而增多,这种现象被称为错误记忆的发展性逆转现象(developmental reversal)(江荣焕, 李晓东, 2015; Brainerd & Reyna, 2007)。增强学习材料与关键诱饵项的语义关系或加大词表容量更容易诱发该现象,增强材料知觉特异性则会使该现象消失(Brainerd, Reyna, & Ceci, 2008)。

研究发现,诱发句子错误记忆的语义关联有同义关联和文本中的推理(屈晓兰, 陈向阳, 钟毅平, 2010),但二者诱发的句子错误记忆发展性逆转现象结果不一:文本中推理诱发的句子错误记忆存在发展性逆转现象(屈晓兰, 凌宇, 孟红, 陈屈峰, 2017),而同义关联诱发的句子错误记忆不存在发展性逆转现象(Liben & Posnansky, 1977)。这种结果上的差异可能因为:(1)Liben和Posnansky的研究中被试年龄为6岁和9岁。由于句子加工的语义复杂性,句子错误记忆发展性逆转现象在这两个年龄段尚不明朗,可能在10~16岁阶段才更明显。(2)采用关键诱饵句原始错误率作为错误记忆发展性逆转现象因变量指标的缘故。由于某些群体(如低龄儿童、老年人等)的监测能力相对较低(周楚等, 2018),实验中其关键诱饵项和无关项的错误率均较高,只用关键诱饵项的原始错误率来界定错误记忆,可能高估其错误记忆量,从而掩盖错误记忆发展性逆转现象。Schacter,Verfaellie和Pradere(1996)曾提出用“H-T”校正程序(high-threshold correction procedure)对关键诱饵句错误率进行校正。其方法是,校正后的关键诱饵句的错误率=关键诱饵句的原始错误率−无关句的错误率。另外,以往研究常采用文本背景范式(即学习阶段被试阅读的是文本)。个体阅读文本中的某个句子时,会激活其当前信息、背景信息和一般世界知识,进而进行推理(屈晓兰等, 2010),因而有利于诱发句子错误记忆的发展性逆转现象(屈晓兰等, 2017)。若无文本背景,以单个句子为学习材料,以10~16岁儿童为被试,同义关联能否诱发句子错误记忆发展性逆转现象?这是本研究所探讨的首要问题。

句式是指由一定语法形式显示的、表示一定语法意义的句子结构格式(范晓, 2010)。汉语中同一客观事件可用不同句式(比如主动句中的把字句和被动句中的被字句)来描述。把字句是指在句中谓语动词前用介词“把”引进动词所支配的对象,并对此对象加以处置的主动句,为现代汉语特有(刘颂浩, 2018);被字句是句中带有被动标记“被”的被动句(张豫峰, 2006)。把字句的语义结构是:施事+把+受事+动作,被字句的语义结构是:受事+被+施事+动作,两种句式中句子组成部分的组合方式不同(王欣, 2013),但当把字句和被字句的谓语是表示给对象某种“遭受”的动词时,可互相转换,此时二者为同义关联(吴增欣, 吴平, 2010)。这种同义关联现象为探究无文本背景的句子错误记忆及其发展性逆转现象提供了可能。不过,二者语用功能不同,把字句具有处置意义,有强化因果关系的功能,结构的语义核心是表达目的意义,是个动态过程;被字句强调句子的被动致使和结果引导意义,结构的语义核心是表达事状意义,是个静态过程(宋晓辉, 王楠, 2019)。此外,虽然儿童对把字句和被字句的掌握能力都随着年龄增长而增加,但在把字句方面习得更早,理解程度更深,使用频率更高(周国光, 1994)。以上这些差异是否会导致儿童把字句的错误记忆量高于被字句,从而使句子错误记忆出现句式效应?这一问题需要进一步澄清。

现有错误记忆及发展性逆转现象可用多重激活/监测理论(multiple activation/monitoring framework)来解释(Gallo, 2010)。该理论认为,激活泛指任何能够导致关键诱饵项的心理激活或者潜在错误信息提取的认知加工过程,可大致分为自下而上与自上而下两种;监测则泛指任何有助于判断被激活的信息来源的记忆审查或者决策过程,通常与字词差异及句意差异有关。前者使错误记忆增加,后者则使错误记忆减少,二者都存在多种不同形式,这种多重激活与监测的交互作用共同影响着错误记忆的发生。根据多重激活/监测理论,本研究推测,句子错误记忆中,文本阅读推理、同义关联等属于自上而下的激活(屈晓兰等, 2017);测验项目与学习材料间字音、字形关联可能引发的是自下而上激活。若以汉语把字句或被字句为学习材料,以其同义被字句或把字句(即关键诱饵句)为测验材料,其同义关联、字词重复将可能使个体在测验阶段把未学过的、语义相同但句式不同的关键诱饵句错误再认为学过的,从而诱发句子错误记忆现象。同时,由于个体对于句子字词的掌握、句子意义及同义的掌握随着年龄而加深,错误记忆量可能随年龄增长而增加,从而出现发展性逆转现象。把字句和被字句虽为同义关联,但二者在语用功能等方面存在差异,也可能使得句子错误记忆产生句式效应。实验1将验证这些假设。在无同义关联时,字词重复引发的自下而上激活亦可能诱发句子错误记忆及其发展性逆转现象及句式效应。但另一方面,消除同义关联后,句意间可能存在很大差异,这种句意差异可能会增强材料知觉特异性,从而抑制字词重复引发的自下而上激活,最终抑制句子错误记忆现象(Brainerd et al., 2008)。实验2将探讨消除同义关联对句子错误记忆及其发展性逆转现象和句式效应的影响。

2 实验1:基于同义关联的句子错误记忆 2.1 方法 2.1.1 被试127名被试参加实验。其中,小学五年级37名(男20名),年龄为11.25±0.75岁;初中二年级50名(男25名),年龄为13.86±0.67岁;高中二年级40名(男20名),年龄为16.82±0.81岁。视力或矫正视力正常。

2.1.2 实验材料实验材料包括学习材料和测验材料。研究中先选定的是测验材料,学习材料编自测验材料。测验材料选自《人教版义务教育课程标准实验教科书·语文》(一至五年级)。先选出评定材料150个句子,学过句、关键诱饵句和无关句各50个(把字句、被字句各半, 后同)。15名小学五年级学生(均不参与后面的错误记忆实验)对材料的熟悉度(7点量表, 1=非常不熟悉, 7=非常熟悉)进行了评定。材料评定后,选出熟悉度≥4的句子共120个作为正式实验的测验材料,其中学过句、关键诱饵句和无关句各40个,总熟悉度M=5.33,SD=0.91。最短句子为6个字,最长句子15个字,总字数M=9.61,SD=1.72。对120个正式实验的测验材料的字数和熟悉度分别进行了2(句式: 把字句、被字句)×3(测验项目: 学过句、关键诱饵句、无关句)多因素方差分析,结果发现,无论字数还是熟悉度,句式主效应、测验项目主效应、句式与测验项目交互效应均不显著(ps>0.05)。学习材料共计80句,学过句和关键诱饵句的关联句各半。关键诱饵句的关联句是根据关键诱饵句编写的、与其对应的同义被字句或把字句。材料示例见表1。

| 表 1 实验材料示例 |

2.1.3 实验设计

采用3(年级: 小学五年级、初中二年级、高中二年级)×2(句式: 把字句、被字句)混合实验设计,年级为被试间因素,句式为被试内因素。因变量为再认率。

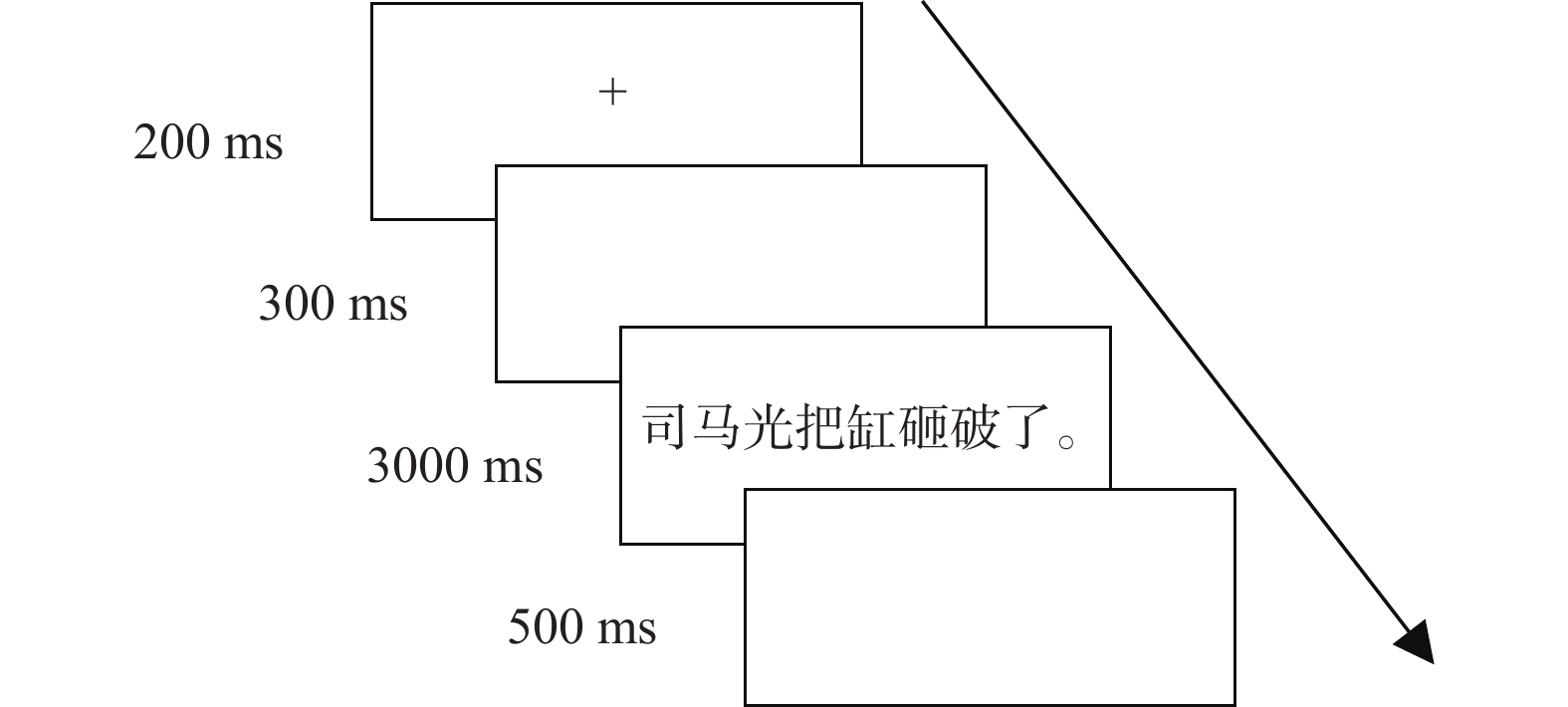

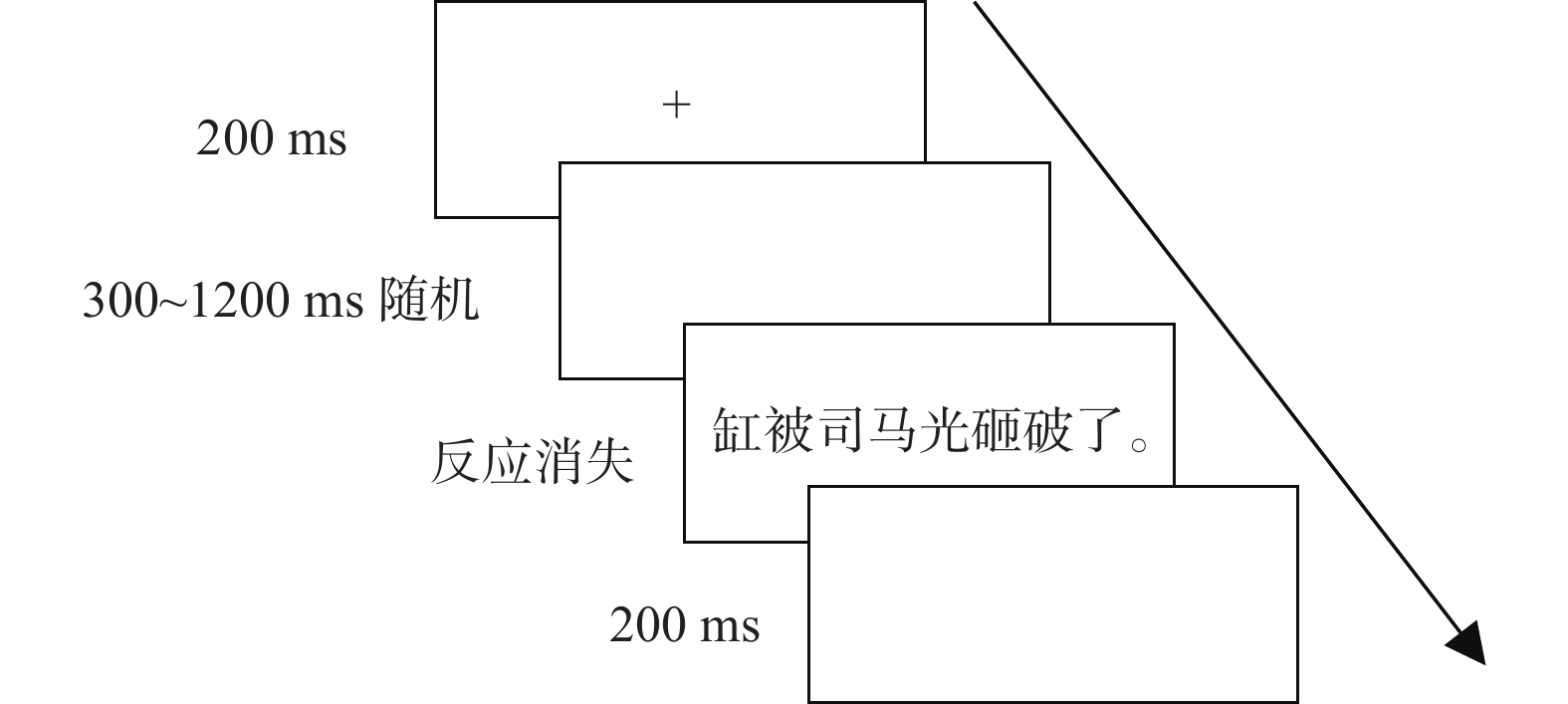

2.1.4 实验程序实验用E-prime2.0编程。均采用个体方式在计算机上完成。整个实验平均约20分钟,包括学习阶段和测验阶段。(1)学习阶段。此阶段关键诱饵句不出现,材料呈现流程见图1。告诉被试将学习一些句子,均只呈现一遍。要求被试在此阶段认真学习,以便完成随后的再认测验。(2)测验阶段。被试学习完80个句子后进入测验阶段。此阶段要求被试把学习阶段出现过的句子再认为“学过”,具体流程见图2。

|

| 图 1 学习阶段图示 |

2.1.5 数据采集与统计分析

数据由E-prime2.0软件采集,并通过E-DataAid对再认率的数据进行初步处理,采用SPSS20.0统计学软件包对数据进行重复测量方差分析,同时使用Greenhouse-Geisser校正法。

|

| 图 2 测验阶段图示 |

2.2 结果与分析

分别计算出不同年级的被试不同句式学过句的正确再认率、关键诱饵句和无关句的错误再认率以及校正后的关键诱饵句的错误再认率(见表2)。计算方法为:把字句/被字句学过句的正确再认率=把字句/被字句学过句判断为“学过”的句子个数/20;把字句/被字句关键诱饵句错误再认率=把字句/被字句关键诱饵句判断为“学过”的句子个数/20;把字句/被字句无关句错误再认率=把字句/被字句无关句判断为“学过”的句子个数/20;校正后的关键诱饵句的错误再认率=关键诱饵句的原始错误再认率−无关句的错误再认率(屈晓兰等, 2017; Schacter et al., 1996)。

由于此前鲜有以句子为学习材料的句子错误记忆研究,在探讨错误记忆发展性逆转现象及精加工推理效应之前,本研究分别对三个年级的把字句和被字句的不同测验项目的再认率(包括学过句的正确再认率、关键诱饵句和无关句的错误再认率)进行单因素重复测量方差分析,以探究同义关联是否诱发了句子错误记忆及其严重程度。结果见表3。

| 表 2 实验1不同年级、不同句式的测验项目“学过”率及校正后的关键诱饵句错误再认率(M±SD) |

| 表 3 三个年级把字句和被字句的不同测验项目再认率方差分析结果 |

表3的结果说明,同义关联诱发了所有年级把字句的错误记忆现象,且严重到与真实记忆混淆的地步;同义关联诱发了所有年级的被字句的错误记忆现象,其中小学五年级被字句的错误记忆达到与真实记忆混淆的地步。

对校正后的关键诱饵句错误再认率进行3(年级: 小学五年级、初中二年级、高中二年级)×2(句式: 把字句、被字句)二因素混合设计方差分析。结果发现,年级主效应显著,F(2, 124)=10.61,p<0.01,η

除了被试与实验材料与实验1有差别外,实验设计、实验程序、数据采集与统计分析均与实验1相同。

3.1.1 被试123名被试参加实验。其中,小学五年级43名(男22名),年龄为10.80±0.73岁;初中二年级46名(男21名),年龄为13.59±0.70岁;高中二年级34名(男19名),年龄为16.46±0.79岁。视力或矫正视力正常。

3.1.2 实验材料学习材料共计80句。40个学过句与实验1相同。40个关键诱饵句的关联句是把关键诱饵句中的“把”/“被”字改成“被”/“把”字(如关键诱饵句“缸被司马光砸破了”的关联句为“缸把司马光砸破了”)。测验材料与实验1完全相同。

3.2 结果与分析结果的计分方法与实验1相同。实验2结果见表4。

分别对三个年级的把字句和被字句的不同测验项目的再认率(包括学过句的正确再认率、关键诱饵句和无关句的错误再认率)进行单因素重复测量方差分析,结果发现,无论把字句还是被字句,三个年级的关键诱饵句与无关句差异均不显著(ps>0.05),说明三个年级均没有出现错误记忆现象。对校正后的关键诱饵句错误再认率进行3(年级: 小学五年级、初中二年级、高中二年级)×2(句式: 把字句、被字句)二因素混合设计方差分析。结果发现,年级主效应不显著,F(2, 120)=0.77,p>0.05;句式主效应不显著,F(1, 120)=0.47,p>0.05;句式与年级的交互作用不显著,F(2, 120)=0.22,p>0.05。以上结果表明,去除同义关联后,句子错误记忆及其发展性逆转现象和句式效应消失。

| 表 4 实验2不同年级、不同句式的测验项目“学过”率及校正后的关键诱饵句错误再认率(M±SD) |

4 讨论 4.1 基于同义关联的句子错误记忆

本研究发现,以把字句和被字句为研究材料,同义关联诱发了句子错误记忆现象(实验1);消除同义关联后,句子错误记忆现象随之消失(实验2)。根据多重激活/监测理论推测,本研究中的激活可能包括两种:关键诱饵句与学习句之间存在的同义关联导致的自上而下激活,以及句子间字词重复所致的自下而上的激活。实验1关键诱饵句与学习材料是同一事件的不同叙述形式,具有同源性(周国光, 1994),这种同源性极易使被试错认关键诱饵句为“学过”,从而诱发句子错误记忆现象(Montefinese, Zannino, & Ambrosini, 2015),验证了同义关联所致的自上而下激活在句子错误记忆现象中的重要作用(Brainerd et al., 2008; Liben & Posnansky, 1977)。实验2结果与以往字词错误记忆研究结果不一致(孙文梅, 刘海伦, 2013)。以往研究发现,语音关联和字形关联均能诱发汉语字词错误记忆现象,可能与其采用的DRM范式存在多次激活有关。本研究中学习阶段只呈现了单个句子,尽管一个句子通常由多个字词构成,但在无同义关联时,学习阶段与测试阶段句子间的字词重复引发的自下而上激活可能不足以诱发句子错误记忆现象。

本研究中错误记忆的监测主要来自关键诱饵句的关联句与关键诱饵句之间的不同标记词和不同组合方式。实验1中,这两种特异性并不足以抑制句子错误记忆现象的产生,原因可能是:(1)关键诱饵句和学过句之间标记词不同(“把”/“被”)的特异性在整个实验中并不明显,不足以使个体抑制错误记忆的发生;(2)虽然两种句式中句子组成部分的组合方式不同,但汉语是一种语义型语言,重“意合”而轻“形合”(李存龙, 2008),因此,在汉语句子学习中,一旦句子词汇获得识别,个体能够较快地整合句子中词语的意义从而形成句意,此后句意就成为句子的表征方式。实验2关键诱饵句与学习材料之间的字词重复程度与实验1相同,两个实验关键诱饵句的关联句只是字词顺序存在差别。虽说一个句子的意义是其组成部分(字词)意义及其组合方式(句式)的函数(王欣, 2013),但汉语句子的意义并非字词意义的简单加合,而是字词顺序、位置稍有变化,就会产生新的意义(李存龙, 2008; 张伯江, 2000)。例如,同为关键诱饵句的关联句,实验1的“司马光把缸砸破了”和实验2的“缸把司马光砸破了”字词、句式相同,只是“司马光”和“缸”的顺序、位置不同,但前者表达“司马光”处置了“缸”,与关键诱饵句“缸被司马光砸破了”同义,后者表达“缸”处置了“司马光”,与关键诱饵句意义差异很大。这种意义差异增强了编码阶段的项目特异性加工,使得实验2儿童提取阶段增强了对关键诱饵句的监测,可能抑制了基于字词重复的自下而上激活,从而使得错误记忆现象消失(颜力涛, 2015; Brainerd et al., 2008)。2个实验无关句错误再认率的对比结果发现,实验2无关句的错误再认率显著高于实验1。说明由于认知资源有限,实验2儿童在提取阶段加强对关键诱饵句监测的同时相应减少了对无关句的监测。

4.2 句子错误记忆的发展性逆转现象及句式效应 4.2.1 句子错误记忆的发展性逆转现象本研究发现,同义关联基础上,句子错误记忆存在发展性逆转现象。其可能原因是儿童汉语字、词、句(涉及音、形、义等不同层面)的加工能力均随着年龄而增强,整合句意的能力也随着年龄增长而增强(郭秀艳, 唐菁华, 李荆广, 2007)。即儿童句子错误记忆的发展性逆转现象是因为其字词层面的自下而上激活与句子层面的自上而下激活均随着年龄增长而增强。

本研究发现句子错误记忆的发展性逆转现象的趋势是小学五年级到初中二年级是增长的,而初中二年级与高中二年级没有差异,这种结果与以往研究不一致(屈晓兰等, 2017)。在屈晓兰等的研究中,句子错误记忆的学习材料为文本,并且相比10岁左右和13岁左右儿童,16岁左右儿童汉语相关知识基础更好,一般世界知识更丰富,整合文本信息的能力更强,因而其在文本阅读过程中推理能力更强,自上而下的激活水平更高。而本研究中的学习材料为单个句子,儿童对句子的加工发展早于文本,初中二年级和高中二年级被试可能已发展出把字句和被字句构式的认知表征,而小学五年级被试主要通过对句子谓语意义的浅加工来理解把字句和被字句(姜有顺, 2018)。

4.2.2 句子错误记忆的句式效应本研究发现当关键诱饵项为把字句时,其错误记忆发生率高于被字句,即汉语句子错误记忆存在句式效应。这种结果跟句式特征有关。句式是一个完整的认知图式,其整体意义受各个组成成分之间的次序、远近等影响。首先,从次序而言,句法的顺序反映了认识的顺序。汉语语句结构上重“序”(即以思维的顺序为基础,根据思想之流来安排句法单位的排列顺序)(李存龙, 2008),把字句反映了心理事件中成分排列的空间次序,被字句反映了心理事件中成分排列的时间次序(周国光, 1994)。空间关系作为人的一种最基本的认知图式,是其他关系包括时间关系的认知基础(张伯江, 2000)。当需要选择一种次序来表达某一心理事件时,个体首选空间次序表达方式即把字句。同时,比起被字句,把字句反映的是一种整体认知图式,它始终处于一种明确的因果关系的意义范畴当中(吴增欣, 吴平, 2010)。其次,就句式中各种组成成分的远近而言,动词离宾语距离越近意味着越容易实现对宾语的影响。相比被字句,把字句的动词离宾语更近,更容易对宾语产生影响。因此,汉语把字句的句式特征使得其更可能用来表征心理事件,语用更广泛(宋晓辉, 王楠, 2019)。把字句的上述特征及语用功能使得其在学习阶段更容易被激活。即个体学习被字句时更可能将其转换成空间顺序进行表征和存储,从而激活相应的把字句;而学习把字句时,由于把字句学习材料与个体心理事件表征一致,因而不太需要激活相应的被字句。当测试阶段出现把字句时,由于其在学习阶段已被激活,更倾向于被认为“学过”,导致句子错误记忆出现句式效应。

本研究采用横断研究,结果较难精确描述儿童句子错误记忆发展趋势。采用追踪研究来探究儿童句子错误记忆的发展特别是发展性逆转现象的转折点将是后续研究的切入点之一。此外,本研究只粗略探究了汉语把字句和被字句同义关联引发的句子错误记忆现象,后续研究可以深入探究汉语句子句法结构和语用功能差异对错误记忆现象的影响。

5 结论(1)以句子为学习材料时,同义关联能诱发句子错误记忆现象。(2)基于同义关联的句子错误记忆存在发展性逆转现象,小学五年级到初中二年级是句子错误记忆发展相对迅速的阶段。(3)基于同义关联的句子错误记忆存在句式效应,相比被字句,把字句更容易出现错误记忆现象。

范晓. (2010). 论句式意义. 汉语学报, (3): 2-12. |

郭秀艳, 唐菁华, 李荆广. (2007). 汉字错误记忆的形、音编码差异研究. 心理与行为研究, 5(2): 86-92. |

江荣焕, 李晓东. (2015). 错误记忆的发展性逆转: 为什么越长大越易“错”? 心理科学进展, 23(8), 1371–1379.

|

姜有顺. (2018). 基于构式语法的汉语母语者和二语者“把”字句意义表征研究. 解放军外国语学院学报, 41(3): 60-67. |

李存龙. (2008). 形合意合与英汉句法结构对比研究. 青海师范大学学报(哲学社会科学版), (5): 122-125. DOI:10.3969/j.issn.1000-5102.2008.05.030 |

李宏英, 隋光远. (2003). 错误记忆研究综述. 心理科学, 26(3): 512-514, 518. DOI:10.3969/j.issn.1671-6981.2003.03.035 |

刘颂浩. (2018). “把”字句习得研究中的两个问题. 华文教学与研究, (2): 13-19. DOI:10.3969/j.issn.1674-8174.2018.02.002 |

屈晓兰, 陈向阳, 钟毅平. (2010). 文本阅读理解中精加工推理及错误记忆探讨. 心理与行为研究, 8(4): 307-311, 318. |

屈晓兰, 凌宇, 孟红, 陈屈峰. (2017). 儿童句子错误记忆: 发展性逆转现象及精加工推理效应. 心理发展与教育, 33(3): 265-272. |

宋晓辉, 王楠. (2019). 语用视角下论把字句与被字句. 文学教育(上), (8): 162-163. |

孙文梅, 刘海伦. (2013). 汉语双字词语音关联对错误记忆的影响. 心理科学, 36(6): 1388-1392. |

王欣. (2013). 把字句和被字句的类型逻辑语法处理方案. 烟台大学学报(哲学社会科学版), 26(3): 113-117. |

吴增欣, 吴平. (2010). “把”字句和“被”字句的语义差异. 安庆师范学院学报(社会科学版), 29(10): 108-112. DOI:10.3969/j.issn.1003-4730.2010.10.024 |

颜力涛. (2015). 汉语“物对人”与“物对物”模式被字句的理想认知模式问题. 社会科学论坛, (1): 42-48. |

张伯江. (2000). 论“把”字句的句式语义. 语言研究, (1): 28-40. |

张豫峰. (2006). 现代汉语句子研究. 上海: 学林出版社.

|

周楚, 苏曼, 周冲, 杨艳, 席雅琪, 董群. (2018). 想象膨胀范式下错误记忆的老化效应. 心理学报, 50(12): 1369-1380. |

周国光. (1994). 试析汉语被动句的习得机制. 世界汉语教学, 27(1): 30-36. |

Brainerd, C. J., & Reyna, V. F. (2007). Explaining developmental reversals in false memory. Psychological Science, 18(5): 442-448. DOI:10.1111/j.1467-9280.2007.01919.x |

Brainerd, C. J., Reyna, V. F., & Ceci, S. J. (2008). Developmental reversals in false memory: A review of data and theory. Psychological Bulletin, 134(3): 343-382. DOI:10.1037/0033-2909.134.3.343 |

Brainerd, C. J., Reyna, V. F., & Forrest, T. J. (2002). Are young children susceptible to the false-memory illusion?. Child Development, 73(5): 1363-1377. DOI:10.1111/1467-8624.00477 |

Gallo, D. A. (2010). False memories and fantastic beliefs: 15 years of the DRM illusion. Memory & Cognition, 38(7): 833-848. |

Liben, L. S., & Posnansky, C. J. (1977). Inferences on inference: The effects of age, transitive ability, memory load, and lexical factors. Child Development, 48(4): 1490-1497. DOI:10.2307/1128511 |

Montefinese, M., Zannino, G. D., & Ambrosini, E. (2015). Semantic similarity between old and new items produces false alarms in recognition memory. Psychological Research, 79(5): 785-794. DOI:10.1007/s00426-014-0615-z |

Roediger, H. L., Ⅲ, & McDermott, K. B. (1995). Creating false memories: Remembering words not presented in lists. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition, 21(4): 803-814. |

Schacter, D. L., Verfaellie, M., & Pradere, D. (1996). The neuropsychology of memory illusions: False recall and recognition in amnesic patients. Journal of Memory and Language, 35(2): 319-334. DOI:10.1006/jmla.1996.0018 |

2. Changsha Huaxia Experimental School, Changsha 410100;

3. The Second Experimental Primary School of Licheng, Quanzhou 362000

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18