| 谐音线索和“歇后”时间对谐音型歇后语理解的影响 |

2. 辽宁师范大学脑与认知神经科学研究中心,大连 116029

歇后语是固定表达的一种,由前、后语节构成。前一语节是客观情境成“象”的过程,发挥附加意义的作用;后一语节是“解象生意”的过程,表达语料的抽象意义。依据前后语节的关系,歇后语可分为喻意型和谐音型(张静宇, 马利军, 张积家, 2018)。谐音型歇后语运用音同或音近关系来表达意思,是“言在此而意在彼”的语音双关现象,需要通达谐音线索来建立语义连接、理解语汇。王寅(2007)对温端政主编的《歇后语大全》中B条目下收录的2560条歇后语进行定量分析,发现谐音型达15.4%,表明其在语料构成中占有一定比例。

语言始于语音,汉语以单音节语素为主,语素多、音节少。尹文刚(2003)发现,在不考虑音调的情况下,汉字同音率为80.49%,同音度的平均值为7.85个。因此,谐音是造新词、生新意或语义转折的重要手段。许多歇后语的产生就是谐音的妙用,用“借音指意”方式表达暗含的意思。当前,对歇后语的名称存在争议,一类观点认为歇后语可以“歇去后一语节”。那么,在不呈现谐音线索的条件下,歇后语是否能得到正确加工?马利军和张积家(2016a)发现,谐音线索保证后一语节的“正当性”,将前、后语节的语义进行连接,是语料理解的前提。马利军、马云霄、何晓清、刘海涛和张静宇(2019)发现,若仅提供错误的谐音线索,如提供“老太太上鸡窝—笨(本)蛋”中的“本”,不仅未能易化对语料的加工,反而阻碍被试的判断。因此,对谐音型歇后语的理解需要回溯前一语节的语义识别谐音线索。若不呈现谐音字,被试能否顺利通达歇后语?

对歇后语名称的另一类解释认为,“歇”指空间的“—”或者时间的停顿,目的在于语义层次的切换。陈长书(2012)指出,在语用中,歇后语前、后语节之间需要停顿,书面上经常用破折号表示。张静宇等(2018)也发现,前、后语节之间需要停顿,缺乏停顿的语料反应最慢。同时,停顿类似“触发器”,暗示着前一语节语义表述完成,后一语节语义整合开始。费尔迪南·德·索绪尔(2001)认为,语言符号在时间线条上相继出现,表现出单维度特性。能指和所指是构成符号的成分,通过由语用确定的价值建立起契约关系,依赖于两者的切割组合。马利军和张积家(2016a, 2016b)发现,与无间隔和间隔1000 ms相比,当前、后语节之间时间间隔(ISI)为500 ms时,判断更为准确,表明“短时”停顿对加工有利。那么,在时间维度上,歇后语如何受前后语节呈现ISI的影响?

同时,由于歇后语具有较为特殊的构成形式,运用事件相关电位技术(ERPs)进行的研究较少,对谐音型歇后语的研究更少。Zhang,Jiang,Gu和Yang(2013)发现,喻意型歇后语加工诱发了N170,暗示被试在加工早期对前、后语节进行了初级语义整合。在语言认知研究中,P200成分与视觉信息的早期语义加工有关。谐音型歇后语的加工需要通达后一语节的语音映射,加工会激活额–顶区域的P200成分。P300幅值是信息加工容量的指标,一般由稀少的、任务相关的刺激诱发,分布在中央顶区,表明受注意和工作记忆联合调控的时间分类网络的活动。歇后语的加工需将注意分配到前一语节和后一语节。同时,整合语义也需要注意的联合调控,激活P300成分。另外,沈汪兵、刘昌、张小将和陈亚林(2011)认为,N400由语义信息和期待引起,反映了期待的差异程度,以及词汇后加工、整合过程的困难程度。由此可见,运用ERPs技术,从时间进程的角度能推测谐音歇后语理解的过程。

歇后语通过表象、概念隐喻建构通达语义内涵,可能需要左右脑的协同加工。范琪(2014)发现,比起非隐喻句,隐喻句的加工则主要集中于右脑的前额叶、顶叶、颞叶处。对于中文隐喻,右脑可能是负责隐喻意义整合的区域。沈汪兵等(2011)发现,相比左半球,右半球具有语义网络间的相互连通性,可以激发出更广泛的语义网络。同时,马利军、张静宇和张积家(2015)指出,对比喻性表达的理解是整个神经网络分布功能作用的结果。因此,作为多用隐喻、以象达意的歇后语的通达同样可能需要左右脑进行协作处理。综上,本研究拟运用ERP技术考察谐音线索和前、后语节呈现的ISI对歇后语理解的影响。

2 方法 2.1 被试23名健康大学生志愿者(8名男性),无脑损伤和神经症史,平均年龄为21.40±0.75岁,母语为汉语,视力或矫正视力正常,右利手,实验后获得适量的报酬。

2.2 实验设计本实验采用2(谐音字线索: 有、无)×2(前、后语节呈现的ISI: 500 ms、2500 ms)被试内设计。

2.3 实验材料材料来自马利军和张积家(2011)的评定结果。从评定材料中选取谐音型歇后语100条,将其平衡各语义性质后分为两组,每组50条,第一组材料呈现谐音线索,第二组材料不呈现谐音线索。对两组材料的各语义性质进行t检验,结果表明,各语义性质的差异均不显著,p>0.05,见表1。其中,熟悉度、可理解度、语义一致度和表象度采用7点评分,1表示低值,7表示高值;预测度采用给出前一语节,填写后一语节的比例衡定。另选取150条歇后语,交叉匹配或自编后一语节,作为填充材料。如“狐狸吵架—照旧(舅)[一派胡(狐)言]”。

| 表 1 两组歇后语的语义材料匹配表 |

2.4 实验程序

采用E-prime软件编程。屏幕中央首先呈现红色注视点“+”800 ms,之后呈现前一语节,持续2000 ms,随后出现500 ms或2500 ms的空屏,呈现后一语节2000 ms,有谐音线索的形式如“爱管闲(咸)事”,无谐音线索的形式如“爱管闲(X)事”。要求被试按“F”和“J”键判断前、后语节语义是否一致。按键反应在被试间平衡。反应结束后,缓冲2000~2400 ms,进入下一试次。实验包括350个试次,其中200次是正式实验试次(所有材料重复1次),剩余150次为填充材料试次。实验分4个组块,组块间可适当休息。实验在独立安静的脑电实验室进行,被试眼睛距离屏幕60cm,要求被试尽量减少眨眼、眼动和头动。为熟悉流程,正式实验前先进行12试次的练习。

2.5 ERP记录与分析脑电数据采集使用ANT Neuro脑电仪,使用32导电极帽对大脑活动进行记录,在线参考CPz电极点。垂直眼电(EOG)用放置在左眼之下1厘米的电极记录。电极阻抗降至5 kΩ。EEG和EOG以0.05 Hz到50 Hz的带通的放大器放大,采样率为1000 Hz/channel。

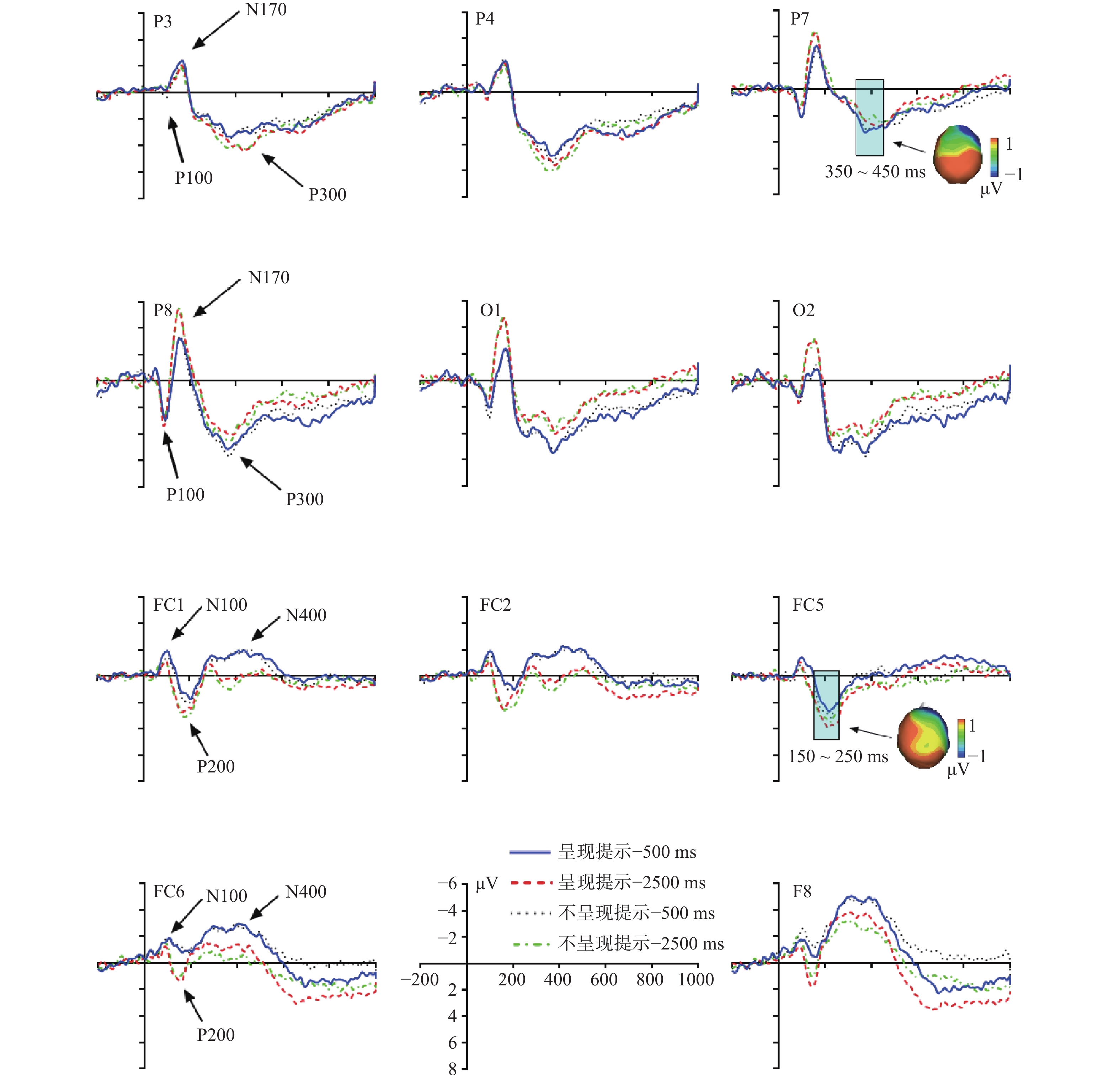

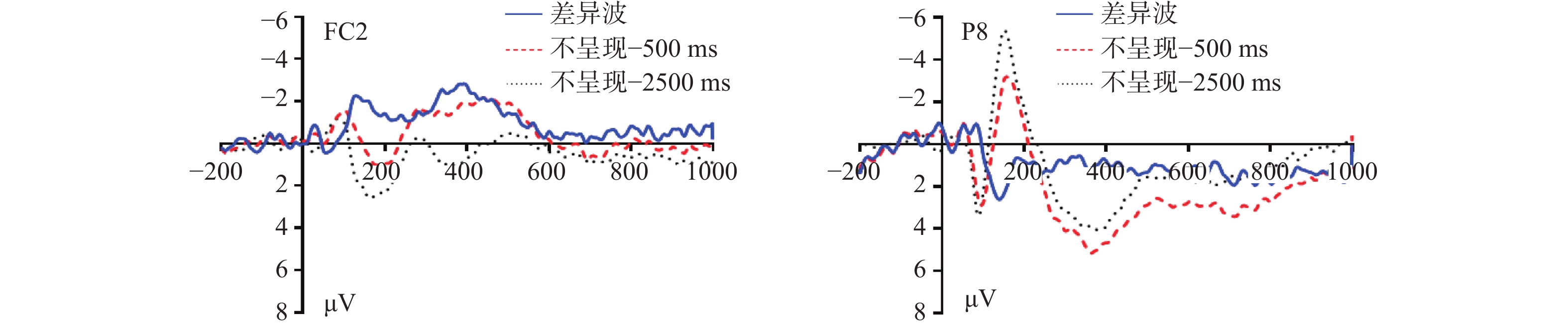

使用ASA软件对信号进行处理。离线分析时以左右乳突的平均电极重新做参考,去除伪迹,进行0.5~30 Hz的零相位滤波,排除任何通道中超过±80 μV的试次,以后一语节呈现前200 ms时段的ERP作为基线,分析刺激呈现后1000 ms的变化,剔除反应错误的试次后对刺激类型进行叠加。根据ERP的时程变化和头皮分布(见图1、图2),选择22个电极进行分析(前部: F3、F4、F7、F8、Fz、FC1、FC2、FC5、FC6、Cz; 后部: CP1、CP2、CP5、CP6、P3、P4、P7、P8、Pz、POz、O1、O2)。

|

| 图 1 四种条件的平均波形图 |

|

| 图 2 FC2、P8电极点上的ERP时程变化 |

对于早期成分,在80 ms和130 ms的时间窗之间对N100和P100进行波峰探测,在170 ms和220 ms之间对P200成分进行波峰探测,在130 ms和230 ms之间对N170成分进行波峰检测。对于晚期成分,在350 ms和450 ms的时间窗之间对P300进行波峰探测。在300 ms到420 ms的时间窗中用平均波幅法对N400进行测量。

分别对早期成分和晚期成分的潜伏期与平均波幅进行三因素(是、否出现谐音字×前、后语节的ISI×电极位置)重复测量方差分析。各成分分别选取波形明显的位点数据进行统计分析,其中N100选择F3、F4、F7、F8、Fz、FC1、FC2、FC5、FC6前中部位点;P100选择P7、P8、O1、O2后部位点;N170选择P3、P4、P7、P8、POz、O1、O2后部位点;P200选择F3、F4、F7、F8、Fz、FC1、FC2、FC5、FC6前中部位点;P300选择CP1、CP2、CP5、CP6、P3、P4、P7、P8、Pz、POz、O1、O2中后部位点;N400选择F3、F4、F7、F8、Fz、FC1、FC2、FC5、FC6、Cz前中部位点(Baggio & Hagoort, 2011)。采用Greenhouse-Geisser法矫正p值。

3 结果 3.1 行为结果反应时数据分析时剔除错误反应的数据和M±2SD以外的数据,占22.72%,见表2。

| 表 2 四种不同条件下的反应时(ms)与正确率 |

反应时的重复测量方差分析表明,是否出现谐音字的主效应被试分析显著,F1(1, 22)=5.46,p<0.05,η

正确率的重复测量方差分析表明,是否出现谐音字的主效应显著,F1(1, 22)=105.44,p<0.001,η

N100成分的潜伏期的结果表明,ISI因素的主效应显著,F(1, 22)=10.56,p<0.01,η

N170成分波幅的结果表明,电极点主效应显著,F(8, 176)=8.84,p<0.001,η

P200成分波幅的结果表明,电极点主效应显著,F(8, 176)=10.51,p<0.001,η

为考察半球效应,分别对P200、P300和N400成分的平均波幅进行三因素重复测量方差分析(半球类型×是否出现谐音字×ISI)。P200平均波幅的方差分析结果表明,半球类型主效应显著,F(1, 22)=15.26,p=0.001,η

行为数据表明,是否提供谐音线索,会影响谐音型歇后语加工的速度和准确率。当ISI为500 ms时,提供谐音线索的语汇反应时较短;即当认知资源匮乏时,如果不出现谐音线索,被试就缺乏足够的时间对前一语节进行完整意义的加工。但当ISI为2500 ms时,是否出现谐音线索并不影响被试的反应速度。同时,正确率的数据表明,无论ISI为500 ms或2500 ms,提供谐音线索均会提高被试的正确率。谐音线索的出现,为被试指明了语义的去向,易化对后一语节的期待。另外,在不呈现谐音字时,短ISI条件下的正确率要显著高于长ISI条件下的正确率;而且,在长ISI条件下,呈现谐音字与不呈现谐音字的正确率差异量要显著大于短ISI条件下两者的差异量。这表明,当前、后语节ISI短时,时间压力使认知资源只能投入到前后语节的关联上,语义干扰较小,错误率较低;但是,ISI较长时,语义扩散和固化同时形成,当出现和被试预期不相一致的后一语节时,被试即时地认为前、后语节语义不匹配。谐音型歇后语的前、后语节的语义并不存在语义逻辑的定向联系,前、后语节的相似特征映射需要语音隐喻中介的线索作用。同时,在认知资源充足的时候,虽然被试能对前一语节形成固定的意义并加工后一语节的信息,但是,后一语节的信息不一定包含了谐音线索,在没有提供谐音线索时,被试缺乏映射的基点和着力点,个体理解的语义较为发散,容易陷入固定语义模式(思维定势)。

ERPs的结果表明,在前、后语节呈现ISI为500 ms和2500 ms两种条件下,诱发头皮后部的P100和头皮前部的N100的波幅无显著差异,表明在早期的视觉加工上ISI因素效应在波幅上没有差异。但是,前、后语节呈现ISI为500 ms时比2500 ms时诱发的P100成分和N100成分的潜伏期更晚,表明在ISI短的情况下,由于时间压力,被试需要“紧急”调动自己的注意力,将资源从前一语节转移到后一语节。同时,在ISI为2500 ms时,诱发头皮前部的P200成分波幅比ISI为500 ms时更大。早期成分的P200与视觉信息的早期语义加工有关。在理解一个谐音型歇后语时,人们首先是自动化激活它的常规语义,但常规的表面语义往往并不是歇后语的“所指”,无法联通前、后语节,个体要对词语或句子进行多角度的解读,激活谐音线索,去除自动化激活的常规语义限制,耗费注意资源。同时,当ISI为2500 ms时,头皮后部诱发的N170成分波幅比ISI为500 ms时更大。Zhang等(2013)认为早期成分N170与歇后语前、后语节进行初级语义整合有关,反映了前、后语节语义不一致的程度,本研究支持该推测。在较长时间的停顿中,前一语节的语义得到了充分的加工,并形成较为分散的语义场或由于定势作用,形成单一的固定语义,前、后语节语义的不一致程度增加。研究结果佐证马利军和张积家(2016a, 2016b)的观点,“长时”的语音停顿并不会促进谐音型歇后语的通达。

4.2 歇后语理解是左右脑协同作用的过程ERPs的研究结果表明,右半球P300的波幅显著大于左半球的波幅,存在P300右半球效应。语言的ERPs研究表明,右半球对广泛范围的语义进行粗略加工,并且对非直义性语言如隐喻、成语等进行加工(马利军等, 2015)。在不呈现谐音线索条件下的P300的平均波幅显著大于出现谐音线索的条件。P300反映认知资源的投入,当不出现谐音线索时,语义的目标性降低,个体均需投入更多的注意和认知资源在工作记忆中更新前、后语节的语义表征,减弱无效的语义联系,并增强新的联结。谐音线索的出现缩短了隐喻源域与目标域之间语义网路间的距离,暗示谐音线索在谐音型歇后语理解中的重要作用。另外,在ISI为500 ms条件下所诱发N400的平均波幅显著大于ISI为2500 ms条件下的波幅。当ISI较短时,认知资源缺乏,个体对前、后语节的语义不能进行充分分析,整合语义难度加大。

同时,研究发现在N400的时间窗内,左半球的平均波幅显著大于右半球。左半球是语言优势半球,它对与语义密切相关的特征进行精细编码。当个体完成前、后语节语义网络间的长距离映射时,便要对语汇进行精细的语义加工。Zempleni,Haverkort,Renken和Stowe(2007)的研究表明,对隐喻性语汇的加工是大脑双侧神经网络的共同作用,双侧额下回和左侧颞中回在所有类型惯用语理解中发挥作用,某一脑区的单侧化无法完成对语料的理解。P300和N400的左右脑半球效应可能代表了语音线索激活后前、后语节语义的远距离联想(由“老太太上鸡窝”联想到“笨蛋”)和精细编码两个阶段。相比左半球的语言优势,右半球更擅长形象思维和广泛信息搜索,在前一语节的语义识别后,首先由右脑对于歇后语的语音、语义映射进行激活,表现为P300右半球的平均波幅大于左半球,在语音、语义网络的长距离链接完成后,左脑开始发挥语义主导的作用,对前后语节进行精细语义加工,表现为N400的左半球的平均波幅大于右半球。梳理不同成分条件下的激活差异,本研究推测谐音型歇后语理解可能需要经历三个阶段:早期的视觉注意和语义识别过程(N100、P100);识别前、后语节语义差异的过程,体现在不一致程度越大诱发N170和P200的波幅越大;通过语音隐喻映射中介(未呈现谐音线索条件下的P300效应),接通前、后语节的语义差异,实现语义网络间的长距离映射,并进行精细语义加工,表现为左半球的N400效应。

5 结论(1)行为数据结果表明,谐音线索影响了歇后语的加工。短ISI条件下,谐音线索会加快个体对歇后语的理解速度和正确率,长ISI不会提高歇后语理解的速度和准确率。(2)脑电数据结果表明,长ISI诱发更大波幅的N170和P200成分,不出现谐音线索诱发更大波幅的P300成分,N400成分在ISI较短时波幅更大。

陈长书. (2012). 试论现代汉语歇后语的分离性和同一性问题. 辞书研究, (6): 30-36. DOI:10.3969/j.issn.1000-6125.2012.06.004 |

范琪. (2014). 汉语隐喻具身认知加工神经机制的ERP研究(博士学位论文). 南京师范大学.

|

费尔迪南·德·索绪尔. (2001). 普通语言学教程: 第三度讲授 (张邵杰 译). 长沙: 湖南教育出版社.

|

马利军, 马云霄, 何晓清, 刘海涛, 张静宇. (2019). 相对熟悉度和同音线索在谐音型歇后语理解中的作用. 心理学报, 51(12): 1306-1317. |

马利军, 张积家. (2011). 歇后语的内部关系研究. 语言文字应用, (4): 84-92. |

马利军, 张积家. (2016a). 汉语歇后语前、后语节相互作用关系研究. 苏州大学学报(教育科学版), 4(3): 86-95. |

马利军, 张积家. (2016b). 语音隐喻映射中介——同音字在谐音型歇后语理解中的作用. 华南师范大学学报(社会科学版), (2): 76-84. |

马利军, 张静宇, 张积家. (2015). 非直义性语言理解的神经心理机制. 山西大学学报(哲学社会科学版), 38(5): 121-127. |

沈汪兵, 刘昌, 张小将, 陈亚林. (2011). 三字字谜顿悟的时间进程和半球效应: 一项ERP研究. 心理学报, 43(3): 229-240. |

王寅. (2007). 认知语言学. 上海: 上海外语教育出版社.

|

尹文刚. (2003). 汉字同音率、同音度及同音字音节个数随同音度增加而递减的规律. 语言科学, 2(4): 3-6. DOI:10.3969/j.issn.1671-9484.2003.04.001 |

张静宇, 马利军, 张积家. (2018). 熟悉度和前、后语节呈现时间间隔对歇后语加工的影响研究. 心理研究, 11(3): 219-226. DOI:10.3969/j.issn.2095-1159.2018.03.004 |

Baggio, G., & Hagoort, P. (2011). The balance between memory and unification in semantics: A dynamic account of the N400. Language and Cognitive Processes, 26(9): 1338-1367. DOI:10.1080/01690965.2010.542671 |

Zempleni, M. Z., Haverkort, M., Renken, R., & Stowe, L. A. (2007). Evidence for bilateral involvement in idiom comprehension: An fMRI study. NeuroImage, 34(3): 1280-1291. DOI:10.1016/j.neuroimage.2006.09.049 |

Zhang, H., Jiang, L., Gu, J. X., & Yang, Y. M. (2013). Electrophysiological insights into the processing of figurative two-part allegorical sayings. Journal of Neurolinguistics, 26(4): 421-439. DOI:10.1016/j.jneuroling.2013.01.004 |

2. Brain and Cognitive Neuroscience Research, Liaoning Normal University, Dalian 116029

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18