| 汉字词错觉结合的层次和影响因素 |

2. 中国人民大学心理学系,北京 100872

汉字通过笔画和部件在空间的组合及位置变化形成平面图形,具有知觉整体性。独体字构字分析到笔画,合体字构字分析到部件或笔画(傅永和, 1991)。多词素词由字组成,构词分析到词素(字)。研究者对汉字词加工层次有着不同的认识。余成武(2011)认为,合体字加工有笔画、部件和字三个层次。罗艳琳、陈墨和彭聃龄(2008)发现,汉字认知以字加工为主,也有笔画加工。Zhou,Peng,Zheng,Su和Wang(2013)发现,部件在汉字加工中也有表征。张积家(2002)认为,在汉字知觉中存在由整体到部分和由部分到整体的双向平行加工。Taft和Forster(1975)则提出,识别多词素词时,整词被分解为词素,然后激活其语义,再整合成整词义。概言之,以往研究多从笔画/部件/词的频率和数量入手,为笔画、部件、字的加工层次提供证据。

“错觉结合”(illusory conjunction)是研究字词加工层次的重要范式。在英文词识别中,字母迁移(letter migration)是指两个相邻词间发生字母互换,错觉结合成符合正字法的词(Fang & Wu, 1989; Friedmann, Kerbel, & Shvimer, 2010)。汉字词的错觉结合是发生在哪一层次的?多层次交互激活模型认为,汉字词识别从笔画开始,依次激活部件、字、词(Taft & Zhu, 1997)。汉字正字法规则是由笔画组成部件或字,由部件组成字,由字组成词(钱怡, 赵婧, 毕鸿雁, 2013)。笔画的数量、频率和重复性,部件的数量和位置,均影响汉字认知(王惠萍, 张积家, 张厚粲, 2003; 张积家, 王惠萍, 张萌, 张厚粲, 2002; Wu, Mo, Tsang, & Chen, 2012)。汉字在部件水平上存在“错觉结合”(Fang & Wu, 1989)。这表明在整字识别前,存在笔画和部件加工阶段,笔画和部件是不同层次加工单元。张博(2007)发现,同词性词对更易混淆,表明字(词素)也是汉字词加工单元。本研究则将汉字词错觉结合界定为在阅读时两个相邻字的笔画、部件发生互换,或两个相邻双字词的字发生互换。

已有字词识别研究多选用笔画、部件和字的频率和数量为自变量,因而难以排除知觉负荷的影响。汉字词在笔画、部件、字层面的错觉结合可更直接地表明汉字词识别中存在笔画、部件和字的加工单元。如果错觉结合发生在笔画、部件和字水平,诸多因素会产生影响。Shetreet和Friedmann(2011)发现,刺激对呈现位置影响错觉结合,垂直呈现比水平呈现更易出现错觉结合。王丹、王婷、秦松和张积家(2019)发现,部件位置效应包含部件位置和部件位置频率对识别的影响。错觉结合可能性(错觉结合成不同字或词的个数)和词性是否会影响错觉结合率?本研究拟采用数字再认与词汇再认双作业范式,从笔画、部件、字层次考察汉字词错觉结合的层次及影响因素。

2 实验1:笔画的错觉结合及影响因素 2.1 被试37名硕士生,平均25.5岁,女20名,男17名,视力或矫正视力正常。

2.2 设计2(错觉结合后组字可能性: 1、2)×2(探测字对呈现位置: 水平、垂直)被试内设计。

2.3 材料选取无明显自然分界的独体字,分为目标项目和填充项目。目标项目见表1。

| 表 1 实验1目标项目 |

两种填充项目:(1)探测字对60对,30对目标项目中组字可能性为1的探测字对(以平衡不同组字可能性探测字对呈现的次数效应,以下实验相同),30对无关探测字对;(2)目标字为探测字对中出现过的字。同时平衡探测字对两个字的呈现顺序。

选取高熟悉字。匹配字的笔画数和熟悉性(20名被试进行7点熟悉性评定)。组字可能性为1与2的字的笔画数[M1=4.23, M2=4.43, t(58)=−0.63]、熟悉性[M1=6.75, M2=6.82, t(58)=−0.82]差异不显著,ps>0.05。探测字对呈现方式为水平和垂直各半(以下实验相同)。

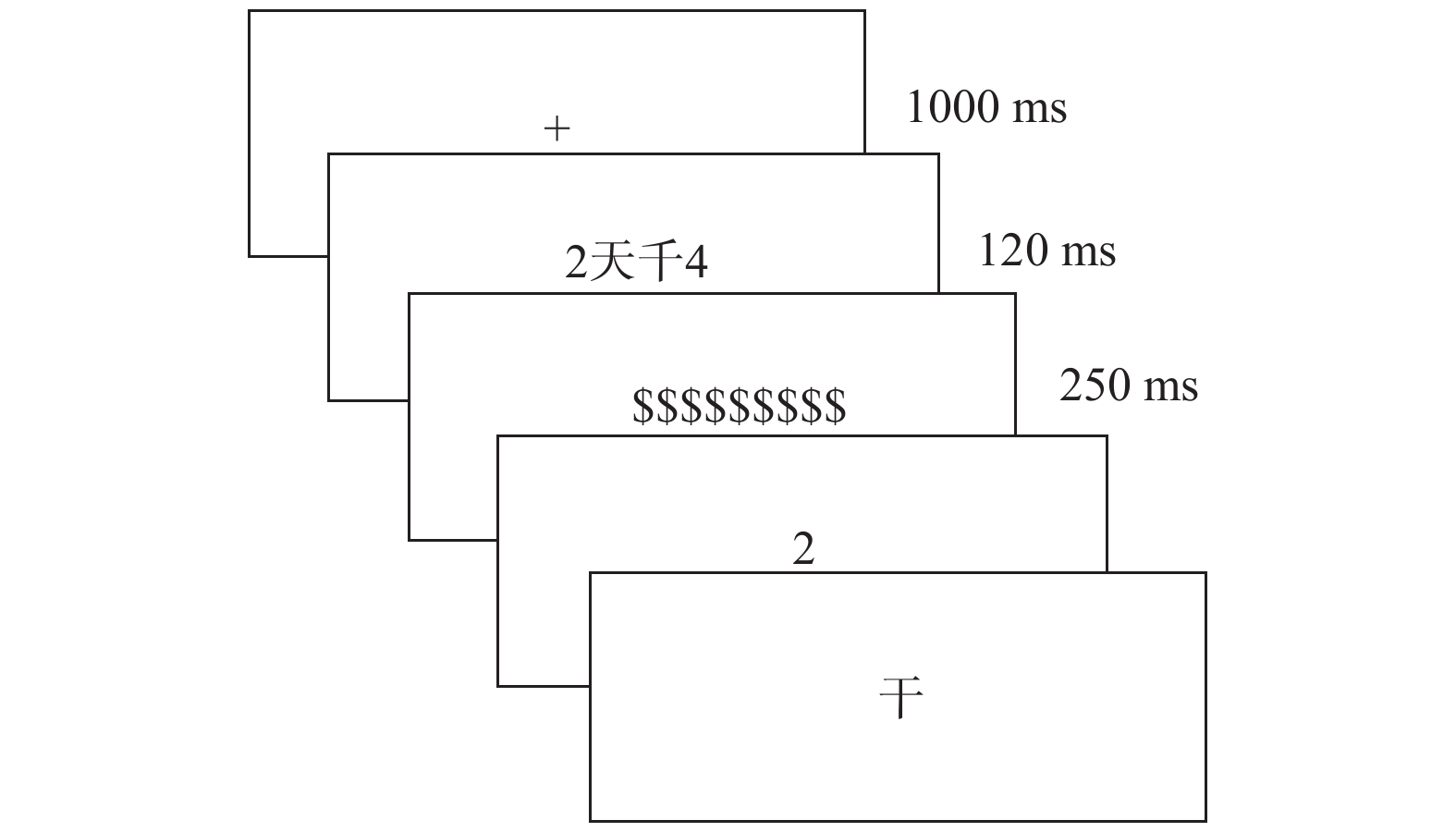

2.4 仪器与程序联想笔记本电脑,E-prime软件编程。程序为:注视点–探测字对及数字对–“$”型掩蔽刺激–数字再认判断(为分心刺激任务)–目标字/词汇再认判断(“是”按F键,“否”按J键)。被试间平衡用手。流程见图1。实验前进行练习。

|

| 图 1 实验1流程图 |

2.5 结果

错觉结合率为错觉结合字被判断为在探测界面出现过的比率。反应时为目标字(错觉结合字)被判断为探测界面呈现过的反应时。剔除M±2.5SD以外数据,错觉结合率ICR(illusory conjunction rate)和反应时见表2。

| 表 2 实验1错觉结合率(%)和反应时(ms) |

错觉结合率的方差分析表明,探测字对呈现位置主效应仅被试分析显著,F1(1, 36)=5.66,p<0.05,η

实验1说明,汉字在笔画层次上发生错觉结合。错觉结合率不受错觉结合后组字可能性影响,垂直呈现更易出现错觉结合。

3 实验2:部件的错觉结合及影响因素 3.1 被试35名硕士生,平均25.5岁,女20名,男15名,视力或矫正视力正常。

3.2 设计3(错觉结合后组字可能性: 1、2、3)×2(探测字对呈现位置: 水平、垂直)×3(探测字对结构: 左右–左右、上下–上下、左右–上下)被试内设计。

3.3 材料选取合体字为材料,目标项目见表3。

| 表 3 实验2目标项目 |

填充项目:(1)“左右–左右”结构,15对为目标项目中组字可能性为2的探测字对,15个目标字;30对为组字可能性为1的探测字对,60个目标字;30对无关探测字对,30个目标字。(2)“上下–上下”结构同上。(3)“左右–上下”结构同上。探测字对225对,目标字315个。填充项目的目标字都为探测字对中出现过的合体字(平衡“是”、“否”反应)。平衡“左右–上下”结构探测字对中左右结构字和上下结构字的位置。

材料的笔画数和熟悉性评定同实验1。组字可能性为1、2、3的字的笔画数[M1=8.86, M2=9.10, M3=8.64, F(2, 267)=1.83]、熟悉性[M1=6.42, M2=6.37, M3=6.39, F(2, 267)=1.45]差异均不显著,ps>0.05。结构为左右–左右、上下–上下、左右–上下的字的笔画数[M1=8.74, M2=8.81, M3=9.04, F(2, 267)=1.41]、熟悉性[M1=6.55, M2=6.32, M3=6.31, F(2, 267)=2.35]差异均不显著,ps>0.05。

3.4 仪器与程序同实验1。

3.5 结果与分析剔除M±2.5SD以外数据,结果见表4。

| 表 4 实验2错觉结合率(%)和反应时(ms) |

错觉结合率的方差分析表明,组字可能性主效应显著,F1(2, 68)=15.99,p<0.001,η

反应时的方差分析表明,呈现位置主效应显著,垂直呈现反应快于水平呈现,F1(1, 34)=8.20,p<0.01,η

错觉结合率显示,组字可能性增加未引起错觉结合率增加。不同结构字对错觉结合率为:左右–左右>上下–上下>左右–上下。表明在汉字空间部位信息中,不同结构字的双部件承载的整字信息及部件结合力不一样。组字可能性与结构的交互作用表明,在字形加工早期,会将汉字肢解成不同部件再重组,分解重组能力取决于部件的整体结合力,其中左右部件分解重组能力高于上下部件,同结构分解重组能力高于异结构。在同结构中,组字可能性增加抑制部件水平的错觉结合。水平呈现时不同结构的错觉结合率为:左右–左右>上下–上下>(边缘显著)左右–上下;垂直呈现时不同结构的错觉结合率为:左右–左右>上下–上下>左右–上下。左右–左右、上下–上下结构在垂直条件下错觉结合率升高,左右–上下结构在垂直条件下错觉结合率降低,呈现出跨结构的不同效应。

反应时指标体现垂直条件的错觉结合优势,垂直快于水平。反应时对结构的敏感度比错觉结合率低,左右–左右结构反应快,上下–上下与左右–上下结构无显著差异。垂直条件各结构错觉结合的反应时都快于水平条件,说明垂直呈现具有高错觉结合效应。

4 实验3:双字词的整字错觉结合及影响因素 4.1 被试同实验2。

4.2 设计2(探测词对词性: 同、异)×2(错觉结合后组词可能性: 1、2)×2(探测词对呈现位置: 水平、垂直)被试内设计。

4.3 材料选取双字词为材料,目标项目见表5。填充项目方式同以上实验,探测词对120对,目标词120个。

材料的笔画数、熟悉性和词对语义相关性评定同以上实验。组词可能性为1与2的词对笔画数[M1=15.63, M2=15.27, F(1, 118)=0.39]、熟悉性[M1=6.94, M2=6.92, F(1, 118)=0.32]、语义相关性[M1=1.90, M2=1.82, F(1, 88)=0.23]差异均不显著,ps>0.05。同词性与异词性词对的笔画数[M1=15.60, M2=15.30, F(1, 118)=0.15]、熟悉性[M1=6.93, M2=6.93, F(1, 118)=0.00]、语义相关性[M1=1.87, M2=1.88, F(1, 88)=0.00]差异均不显著,ps>0.05。

4.4 仪器与程序同实验1,但探测界面呈现时间参照已有研究增加至200 ms(Yudes, Domínguez, Cuetos, & de Veg,2016),使三个实验任务难度相当。

4.5 结果剔除M±2.5SD以外数据,结果见表6。

| 表 5 实验3目标项目 |

| 表 6 实验3错觉结合率(%)和反应时(ms) |

错觉结合率的方差分析显示,呈现位置主效应显著,F1(1, 34)=6.70,p<0.05,η

反应时的方差分析表明,呈现位置主效应显著,F1(1, 34)=4.14,p=0.059,η

实验3表明,错觉结合率和反应时均显示垂直条件的错觉结合优势。垂直呈现错觉结合率高于水平呈现,反应时短于水平呈现。错觉结合率:水平呈现时,组词可能性为2与1无显著差异,垂直呈现时,同词性下组词可能性为2高于为1,异词性下组词可能性为1高于为2。这表明,同词性错觉结合与异词性错觉结合存在不同规律。词性相同时组词可能性为2高于为1;词性不同时,二者无显著差异。这表明,词性不同比词性相同受到了更多约束。

5 综合讨论 5.1 汉字词识别的笔画、部件和字加工单元错觉结合是视知觉中的一种普遍现象,广泛存在于物体识别和字词识别过程中(Vul, Rieth, Lew, & Rich, 2020)。黎红和陈烜之(1995)发现,在汉字加工的部件层次存在错觉结合,这种错误不受字频影响。本研究表明,在笔画、部件和字层次都存在错觉结合,表明汉字词识别存在特征分析过程;笔画、部件与字是汉字词不同层次的加工单元。

汉字词在字层次发生错觉结合,说明双字词识别存在词素分解和词素重新结合过程。卞迁、崔磊和闫国利(2010)发现,词素位置颠倒影响词汇识别速度,但被试最终还是识别了句子,证实存在词素表征通达。如果只存在整词通达,不可能再认词对互换字组成的错觉结合词。被试做出错误再认,说明双字词识别中存在词素通达过程,词素(字)是双字词认知的加工单元。

5.2 笔画、部件和汉字的错觉结合率笔画、部件和字的错觉结合率逐渐升高,分别为27.78%、37.13%和50.41%,说明字的分解重组能力最高,其次是部件,笔画最难发生错觉结合。笔画、部件、汉字的错觉结合率差异与汉字认知阶段、整体结合力(wholistic unite force)均有关。笔画与部件只影响汉字识别,字影响双字词识别。错觉结合的字优势说明,在快速阅读中,字是优势加工单元。张积家(2002)指出,由不同部分组成的整体中,整体结合力不同。整体结合力大小视整体对部分的依赖程度而定,整体对部分依赖程度越大,部分就越难于同整体分离。从字形结构看,字与字、部件与部件之间都有自然分界线,容易分离;独体字的笔画相互连接、结构紧密,字对笔画的依赖性强,难以分离(齐薇, 2009; 张积家, 盛红岩, 1999)。因此,独体字中笔画与字的整体结合力大于合体字中部件与字的整体结合力,笔画、部件与字的结合力又大于双字词中字与词的结合力。概言之,在汉字词识别中,存在笔画、部件和字的加工单元,它们在汉字词加工的不同阶段起作用。识别字时,笔画和部件起作用;识别由多个字组成的词或句子时,字成为优势加工单元。

5.3 影响错觉结合的因素(1)错觉结合后组字/组词可能性。笔画层次的错觉结合率不受组字可能性影响。独体字整体结合力强,笔画组合方式不同,知觉差异大,不易混淆,因而组字可能性不影响错觉结合。部件整体结合力比笔画弱,双字词的两个字在视觉上存在分离,整体结合力也比笔画弱。因此,组字/词可能性影响部件、字的错觉结合。

在部件层次,组字可能性为1与2错觉结合率无显著差异,都高于为3,说明部件的错觉结合率随着组字可能性增加而降低。这与部件结合率有关。根据整体结合力理论,部件结合率高,与其他部件结合可能性大,“自由度”大,与特定部件组成字的“专一度”小,结合力小,反而不容易产生错觉结合;部件结合率低,同其他部件结合的“自由度”小,与特定部件结合的“专一度”高,与特定部件组合的结合力大。如果存在同它错误结合形成字的部件,就更容易发生错觉结合。另一种可能是,组字可能性越大,竞争越大,越不容易产生错觉结合。

在字水平,组词可能性的作用受词性影响。词性相同时组词可能性高的词对错觉结合率高,是由于对双字词加工存在整体加工与局部加工的相互作用。词性相同增加词的相似性,更易错觉结合,此时,字的组词频率越高,两个词越相似,错觉结合就越可能。词性不同时,组词可能性无影响,可能与义符有关。研究表明,义符有句法倾向性,一些义符更多地表示名词,一些义符更多地表示动词(张积家, 方燕红, 陈新葵, 2006; 张积家, 王斌, 刘红艳, 2019; 张积家, 章玉祉, 2016; 章玉祉, 张积家, 2019)。不同词性的双字词在早期加工阶段激活义符的句法信息,使相同词性的双字词容易发生错觉结合,不同词性的双字词由于相似性低不容易发生错觉结合,组词可能性无法产生影响。部件组成字的加工不同于字组成双字词的加工,以由部件到整字的加工为主,整体加工影响弱,组字/词可能性对部件错觉结合的影响就呈现出与字相反的趋势。

词性的作用主要表现在探测词对垂直呈现时。这可能是因为垂直呈现时,更容易发现两个探测词的词性是否相同,进而影响探测词的相似性,影响错觉结合率。

(2)汉字的结构。已有研究表明,左右合体字比上下合体字更容易解体(张积家, 盛红岩, 1999),左右结构字的部件认知快于上下结构字(罗艳琳等, 2010)。本研究表明,当刺激字与目标字结构一致时,错觉结合率高。这表明,汉字空间组织的相似性影响错觉结合。在汉字认知中存在部件位置效应,当目标字和启动字拥有相同部件且部件位置相同时,产生启动效应(Ding, Peng & Marcus, 2004)。同结构部件在错觉结合后部件位置未发生变化,错觉结合容易;相异结构部件的错觉结合必定有部件不在原位置,错觉结合难。相同结构字对与相异结构字对的错觉结合过程可能不同。

(3)探测刺激对呈现位置。已有研究中,垂直呈现时,整字解体可能性大。本研究显示,垂直呈现错觉结合率高,反应时短,出现错觉结合优势。冷英和杨文洁(2010)发现,在词汇再认中,水平条件优于倾斜条件,二者都优于垂直条件。这是由于阅读习惯导致对字词正确识别的优势。错觉结合是对字词的错误识别,其趋势应与正确识别相反:垂直高于倾斜,二者都高于水平。

(4)词性。字的错觉结合与部件、笔画不同。吕婵(2005)发现,不同词性的词语关系紧密程度不同,紧密程度越高,联想程度越高。同词性词容易联想,在词汇加工前期词素表征容易,错觉结合也容易,导致同词性和异词性在不同组词可能性下趋势不一致。

6 结论(1)汉字词识别在笔画、部件和字层次存在错觉结合,说明笔画、部件和字是汉字认知不同层次的加工单元。(2)在汉字词的错觉结合中,字的错觉结合率最高,部件次之,笔画最低。(3)汉字词错觉结合受组字/组词可能性、刺激对呈现方式、汉字的结构和词性影响。

卞迁, 崔磊, 闫国利. (2010). 词素位置颠倒对汉语句子阅读影响的眼动研究. 心理研究, 3(1): 29-35. DOI:10.3969/j.issn.2095-1159.2010.01.005 |

傅永和. (1991). 汉字的部件. 语言建设, (12): 3-6. |

冷英, 杨文洁. (2010). 内隐方位信息对语言加工中空间关系建构的影响. 心理科学, 33(6): 1432-1435. |

黎红, 陈烜之. (1995). 汉字识别中的部件加工: 错觉结合实验的证据. 心理科学, 22(3): 213-217. |

罗艳琳, 陈墨, 彭聃龄. (2008). 整字、部件与笔画对笔画构成汉字的影响. 心理学探新, 28(1): 28-32. DOI:10.3969/j.issn.1003-5184.2008.01.007 |

罗艳琳, 王鹏, 李秀军, 王雅琪, 陈墨, 王培培, … 罗跃嘉. (2010). 汉字认知过程中整字对部件的影响. 心理学报, 42(6): 683-694. |

吕婵. (2005). 词汇熟悉度、词性和语言水平对欧美学习者汉语词汇联想的影响(硕士学位论文). 北京语言大学.

|

齐薇. (2009). 汉字笔画的省略对中文句子阅读影响的眼动研究(硕士学位论文). 天津师范大学.

|

钱怡, 赵婧, 毕鸿雁. (2013). 汉语学龄前儿童正字法意识的发展. 心理学报, 45(1): 60-69. |

王丹, 王婷, 秦松, 张积家. (2019). 部件启动范式下可成字部件的位置效应. 心理学报, 51(2): 163-176. |

王惠萍, 张积家, 张厚粲. (2003). 汉字整体和笔画频率对笔画认知的影响. 心理学报, 35(1): 17-22. |

余成武. (2011). 汉字识别的正字法加工方式(硕士学位论文). 杭州师范大学.

|

张博. (2007). 同义词、近义词、易混淆词: 从汉语到中介语的视角转移. 世界汉语教学, (3): 98-107. DOI:10.3969/j.issn.1002-5804.2007.03.026 |

张积家. (2002). 汉字词认知过程中整体与部分关系论. 自然辩证法通讯, 24(3): 91-94, 90. DOI:10.3969/j.issn.1000-0763.2002.03.024 |

张积家, 方燕红, 陈新葵. (2006). 义符在中文名词和动词分类中的作用. 心理学报, 38(2): 159-169. |

张积家, 盛红岩. (1999). 整体与部分的关系对汉字的知觉分离影响的研究. 心理学报, 31(4): 369-376. |

张积家, 王斌, 刘红艳. (2019). 义符的句法倾向性及对形声字词类判断的影响. 华南师范大学学报(社会科学版), (5): 80-91. |

张积家, 王惠萍, 张萌, 张厚粲. (2002). 笔画复杂性和重复性对笔画和汉字认知的影响. 心理学报, 34(5): 449-453. |

张积家, 章玉祉. (2016). 义符启动范式下义符的语义和语法激活的时间进程. 心理学报, 48(9): 1070-1081. |

章玉祉, 张积家. (2019). 任务性质、家族大小和词类一致性对义符语法信息激活的影响. 心理学报, 51(10): 1091-1101. |

Ding, G. S., Peng, D. L., & Marcus, T. (2004). The nature of the mental representation of radicals in Chinese: A priming study. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 30(2): 530-539. DOI:10.1037/0278-7393.30.2.530 |

Fang, S. P., & Wu, P. (1989). Illusory conjunctions in the perception of Chinese characters. Journal of Experimental Psychology: Human Perception Performance, 15(3): 434-447. DOI:10.1037/0096-1523.15.3.434 |

Friedmann, N., Kerbel, N., & Shvimer, L. (2010). Developmental attentional dyslexia. Cortex, 46(10): 1216-1237. DOI:10.1016/j.cortex.2010.06.012 |

Shetreet, E., & Friedmann, N. (2011). Induced letter migrations between words and what they reveal about the orthographic-visual analyzer. Neuropsychologia, 49(3): 339-351. DOI:10.1016/j.neuropsychologia.2010.11.026 |

Taft, M., & Forster, K. I. (1975). Lexical storage and retrieval of prefixed words. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 14(6): 638-647. DOI:10.1016/S0022-5371(75)80051-X |

Taft, M., & Zhu, X. P. (1997). Submorphemic processing in reading Chinese. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 23(3): 761-775. DOI:10.1037/0278-7393.23.3.761 |

Vul, E., Rieth, C. A., Lew, T. F., & Rich, A. N. (2020). The structure of illusory conjunctions reveals hierarchical binding of multipart objects. Attention, Perception, & Psychophysics, 82(2): 550-563. |

Wu, Y., Mo, D. Y., Tsang, Y. K., & Chen, H. C. (2012). ERPs reveal sub-lexical processing in Chinese character recognition. Neuroscience Letters, 514(2): 164-168. DOI:10.1016/j.neulet.2012.02.080 |

Yudes, C., Domínguez, A., Cuetos, F., & de Vega, M. (2016). The time-course of processing of grammatical class and semantic attributes of words: Dissociation by means of ERP. Psicologica, 37(2): 105-126. |

Zhou, L., Peng, G., Zheng, H. Y., Su, I. F., & Wang, W. S. Y. (2013). Sub-lexical phonological and semantic processing of semantic radicals: A primed naming study. Reading and Writing, 26(6): 967-989. DOI:10.1007/s11145-012-9402-7 |

2. Department of Psychology, Renmin University of China, Beijing 100872

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18