| 网络社交媒体使用对青少年生活满意度的影响:自我同一性状态的中介作用 |

2. 陕西学前师范学院教育科学学院,西安 710100

网络社交媒体(online social media)是基于Web2.0技术,由用户生成内容并引发交流讨论,进而形成虚拟社区的网络平台,主要可以分为三大类:即时通讯类、微博类和社交网站类。作为新的媒体形式,网络社交媒体允许用户创建媒介内容,赋予每个人创造并传播内容的能力,具有极强互动性,受到青少年的广泛欢迎。《中国青少年上网行为调查报告》显示,截止2015年12月,中国青少年网民规模达2.87亿,占青少年总体的85.3%,对三类社交媒体—即时通信、微博和论坛/BBS(社交网站类),青少年网民使用率分别为92.4%、37.6%和18.0%,均高于网民总体水平(中国互联网络信息中心, 2016)。网络社交媒体逐渐成为不可或缺的社交与信息获取工具,日益成为青少年心理发展的重要影响源(纽曼, 2014; Spies Shapiro & Margolin, 2014)。

网络社交媒体使用对青少年生活满意度的影响是研究者关注的重点内容之一。生活满意度(life satisfaction)作为幸福感的认知维度(Diener, 1996),是“个体基于自身设定的标准对其生活质量所做出的主观评价”(Shin & Johnson, 1978)。网络社交媒体为人际交往与社会关系提供了新平台,而人际关系是生活满意度的重要预测指标(Leung & Leung, 1992; Man, 1991),良好的社会关系亦是体验高水平主观幸福感的关键元素(佩沃特, 2009)。因此,网络社交媒体使用会对个体生活满意度产生影响(马红霞等, 2017)。然而,网络社交媒体对个体心理发展的影响作用尚未完全明晰(李宏利, 雷雳, 王争艳, 张雷, 2001),对生活满意度影响的性质还不明确,一些结果支持网络社交媒体使用对心理发展有积极影响,使人从中获得快乐的体验(Neira & Barber, 2014; Valkenburg, Peter, & Schouten, 2006),提高生活满意度(郭羽, 伊藤直哉, 2016);另一些研究则表明网络社交媒体使用与生活满意度存在负性关系(Hinsch & Sheldon, 2013),会损伤健康与幸福感(Kraut et al., 1998)。这些矛盾的结果可能预示,网络社交媒体影响用户的社会卷入和心理状况的内在机制还有待探索,两者之间可能存在其他影响因素(田媛, 洪蕴哲, 牛更枫, 范翠英, 2017)。

有证据表明,个体的人格特质是解释网络社交媒体使用对个体生活满意度影响机制的切入点(姚琦, 马华维, 阎欢, 陈琦, 2014; 周宗奎, 连帅磊, 田媛, 牛更枫, 孙晓军, 2017; Oh, Ozkaya, & LaRose, 2014)。对青少年群体而言,自我同一性可能是其中一个不可忽视的因素(雷雳, 马利艳, 2008; 梁晓燕, 刘华山, 崔妍, 2009)。

自我同一性(self-identity),又称自我认同,是个体在特定环境中的自我整合,是个体对内在一致性和连续性的寻求,是青少年人格发展的重要课题(Erikson, 1968)。Marcia(1966)根据个体应对自我同一性形成任务的策略和结果,以“探索”和“承诺”两个变量的组合提出四种自我同一性状态,其中,成功应对危机的“成就型”和陷入同一性混乱的“弥散型”是同一性的两端,在危机中挣扎、积极探索的“延缓型”,和未经历充分探索、被动遵从于家长、权威等外界期待的“早闭型”,则处于前两者之间。

从理论上分析,自我同一性构成了最佳的心理功能的一个方面,促使个体拥有更健康的心理与更强的幸福感,研究表明自我同一性发展水平与生活满意度之间存在正性关系(林井萍, 陈龙丹, 刘守乾, 2018; 罗贤, 何特, 2014; 袁亚兵, 2010; Luyckx et al., 2007)。然而,网络社交媒体在青少年自我同一性发展中的作用还有待进一步探索。网络社交媒体为青少年自我同一性的发展提供了“试验场”,较之现实生活,个体在网络这一虚拟世界能够相对轻松地探索自我的不同方面,从而促进自我同一性的发展(姚琦等, 2014)。然而,与此同时,在虚拟世界的投入有可能削弱现实环境的影响,多样的信息源也会增大自我整合的难度,甚至瓦解个体已形成的稳定自我(Valkenburg & Peter, 2011)。有研究发现网络社交媒体使用水平对自我同一性具有显著的负向预测作用(冯聪, 管雷, 2005; 牛更枫等, 2016; Israelashvili, Kim, & Bukobza, 2012)。

综上,关于网络社交媒体使用对青少年生活满意度的影响,目前还未得到一致的结果,其内在机制有待进一步探索。因此,本研究拟将自我同一性作为中介变量纳入研究模型,以进一步理清青少年网络社交媒体使用与生活满意度之间的关系及其内在机制。

2 方法 2.1 被试采用分层整群抽样方式抽取2924名青少年,获得有效问卷2634份(有效回收率90.1%),被试年龄在11~24岁之间(18.25±3.41岁),其中男性1368人(51.94%),女性1266人(48.06%),中学生828人(31.43%),大学生1806人(68.57%)。

2.2 测量工具 2.2.1 网络社交媒体使用问卷参考已有的社交媒体使用的相关问卷(Ellison, Heino, & Lanipe, 2007; Hu, Wood, Smith, & Westbrook, 2004),采用5点计分问卷收集被试过去一个月中对网络社交媒体的使用情况,具体包括三个指标—使用频率、平均每天在线时长和平均每天使用时长。采用主成分分析法对三个指标进行探索性因素分析,抽得一个特征值大于1的因子,可解释70.83%的变异,三个指标载荷分别为0.81、0.86、0.86。问卷的克伦巴赫α系数为0.79。本研究将三个题项的平均数作为网络社交媒体使用的指标,得分越高,表示青少年对网络社交媒体使用强度越大。

2.2.2 自我同一性状态量表采用自我同一性状态量表(EOM-EIS-2)(郭金山, 车文博, 2004; Bennion & Adams, 1986)测量自我同一性状态。量表为6点计分,共64道题目,包括4个分量表,每个分量表16个项目,分别测量青少年同一性状态的四种类型—成就型、延缓型、早闭型和弥散型。量表具有良好信效度,本研究中四个分量表克伦巴赫α系数依次为0.84、0.81、0.90和0.82。

2.2.3 生活满意度量表采用郑雪等人修订的生活满意度量表(SWLS)测量青少年的生活满意度水平,量表共5个题项,7点计分,得分越高,表明个体的生活满意度水平越高(邱林, 郑雪, 2007; Diener & Suh, 2000)。量表具有良好信效度,本研究中的克伦巴赫α系数为0.77。

2.3 数据处理采用EpiData输入数据,采用SPSS19.0与M-plus7处理数据。

3 结果 3.1 描述统计结果表1呈现了研究变量描述统计结果。由表1可见,网络社交媒体使用与青少年生活满意度的相关未达到统计显著水平(r=0.04,p>0.05);网络社交媒体使用与成就型、延缓型与弥散型同一性状态均呈正相关(p<0.01),与早闭型同一性状态的相关未达到统计显著水平;除弥散型外,其余三种自我同一性状态与生活满意度呈显著正相关(p<0.001)。

| 表 1 研究变量的平均数、标准差及皮尔逊相关系数(n=2634) |

3.2 网络社交媒体使用对青少年生活满意度影响的结构方程模型

相关分析结果表明,网络社交媒体使用与生活满意度的关系强度在零相关与弱相关之间,这可能与网络社交媒体的双重作用及存在中介变量有关。为验证这一研究假设,运用偏差校正的非参数百分位Bootstrap(CINTERVAL)法,设置重复抽样次数为1000次,建立青少年网络社交媒体使用、四种自我同一性状态与生活满意度的结构方程模型,进一步考察变量之间的关系。

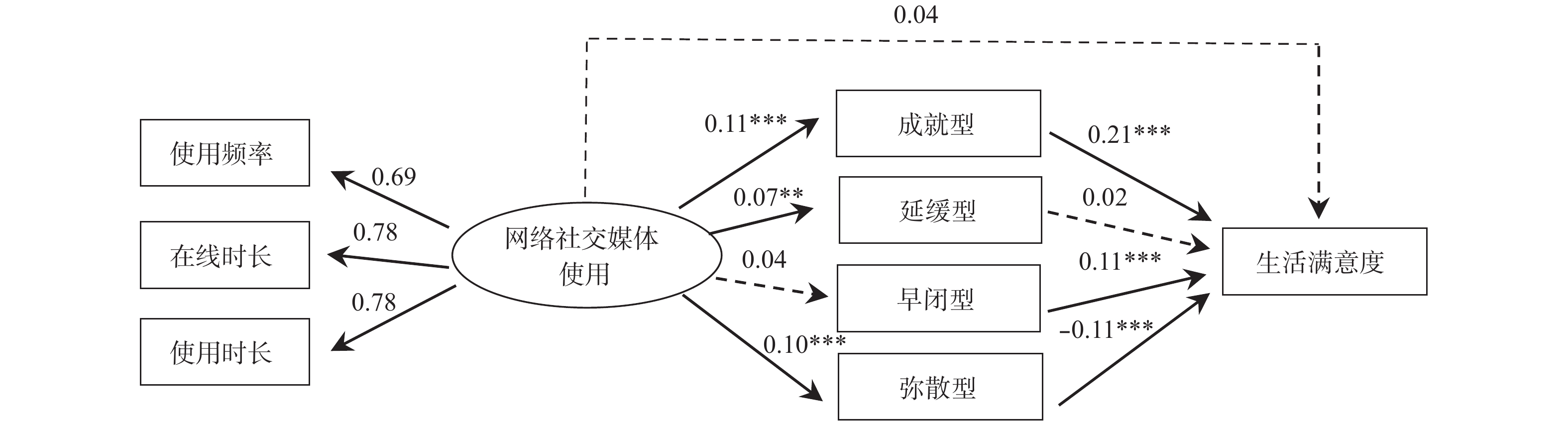

结果表明,结构方程模型拟合良好[χ2/df=1.81, CFI=0.998, TLI=0.995, RMSEA=0.02(0.00, 0.03), SRMR=0.01]。如图1所示,在结构方程模型中,网络社交媒体使用与生活满意度的路径系数未达到显著水平,直接效应为0.043(p>0.05);网络社交媒体使用可以正向预测成就型、延缓型与弥散型自我同一性状态的得分(p<0.01);成就型和早闭型同一性状态可以正向预测青少年的生活满意度水平(p<0.001),延缓型得分与生活满意度之间路径系数未达到显著水平(p>0.05),弥散型得分负向预测个体的生活满意度(p<0.001)。

进一步的中介效应分析发现,网络社交媒体使用通过自我同一性状态对青少年生活满意度产生间接影响,总间接效应为0.017(t=2.34,p<0.05)。

|

| 图 1 青少年网络社交媒体使用、自我同一性状态与生活满意度的结构方程模型 |

检验四条路径的中介效应发现,网络社交媒体使用通过成就型与弥散型得分影响个体的生活满意度,这两条路径的间接效应分别为0.023(t=3.90, p<0.001)和−0.011(t=−2.81, p<0.01),而延缓型与早闭型路径的中介效应均未达到显著水平(见表2)。其中以成就型为中介的路径,中介效应占总效应的比例为34.85%,在四条路径中占据首位。可见,网络社交媒体使用不能直接影响青少年的生活满意度,但可以通过成就型与弥散型自我同一性状态产生影响。

| 表 2 中介效应分析表 |

4 讨论

青少年处于心理快速发展的时期,而日益普及的网络社交媒体对青少年心理发展的影响不容忽视。本研究主要探讨了社交媒体使用对青少年生活满意度的影响及其内在机制—自我同一性状态的中介作用。研究结果表明网络社交媒体使用对青少年生活满意度未呈现直接影响,但可以通过自我同一性这一中介变量发挥作用。具体来说,网络社交媒体使用通过两条性质相反的路径影响青少年的生活满意度—既能通过增加“弥散型”得分,加剧同一性混乱的程度,进而削弱个体的满意度;也可以通过增强“成就型”这一积极自我同一性状态,进而提升满意度。

模型中这两条性质相反路径的存在,体现出网络社交媒体使用对青少年自我同一性发展具有双重作用。网络社交媒体使用同时加强了自我同一性的积极状态(成就型)与消极状态(弥散型),富者更富、穷者愈穷,呈现出“锦上添花”与“雪上加霜”并存的景象(Valkenburg & Soeters, 2001)。这可能因为网络在提供内部状态与外部环境统合协调机会的同时,也加大了自我整合的难度。加之成就型同一性状态与生活满意度呈正向关系,而弥散型则呈负向关系,最终促成两条性质相反路径的形成。这一结果也再次印证成就型同一性状态对青少年发展的重要价值,及弥散型的消极作用(罗贤, 何特, 2014; Marcia, 1966)。

然而,另两种处于积极状态与消极状态之间同一性状态(即延缓型与早闭型)的中介作用均未达显著水平。网络社交媒体使用会增加延缓型的得分,这可能源于网络提供的信息丰富,整合难度加大,进而加剧了个体角色的分裂,导致延缓型得分增高;也可能因为网络社交媒体为青少年提供了更多自我探索的机会,进一步推迟个体做出承诺的时间。也恰恰由于延缓型具有推迟承诺、持续探索的特征,可以推测其对自身生活状况的总体性认知评价,即生活满意度也在积极与消极之间摇摆。与推测一致,本研究中延缓型同一性状态的确与青少年生活满意度无关,这也使得延缓型中介路径未能通畅。

早闭型同一性状态,与成就型类似,处于较为稳定的状态(李爽, 陈晓, 2013; Meeus, Iedema, Helsen, & Vollebergh, 1999),本研究中它与生活满意度也呈现正向关系。然而,由于早闭型被动接受生命中权威人士的安排,因此与成就型同一性状态带来的真正满意度提升不同,早闭型伴随的更可能是一种“虚假的满意”或称之为空中楼阁式的心理均衡状态。而且,与其他三种同一性状态不同,早闭型似乎可以逃脱网络社交媒体的影响,这可能与其拒绝接受与现有观念不符的信息等特点有关(Marcia, 1966),这也使得早闭型在网络社交媒体使用与青少年生活满意度间未能成功扮演中介角色。

值得一提的是,同一性状态与生活满意度的关系在相关分析与结构方程模型中不尽相同,如弥散型同一性状态与生活满意度相关系数未达显著性水平,而在结构方程中却可以负向预测生活满意度,这可能缘于结构方程模型考虑到了其他自我同一性状态及网络社交媒体使用等变量的影响,从侧面揭示出模型中各变量之间存在复杂的相互作用,提示未来的探索应充分考虑到这一复杂性。

综上,传统社会中青少年学习和社会化过程主要通过家庭和学校来完成,随着网络时代的到来,这种情况发生了变化。网络一方面作为对现实世界的延伸与补充,为青少年学习与社会化提供了新场所,增加了自我探索的可能性,进而提升对生活状态的主观评价。另一方面,多元价值观的冲击、多重身份的割裂与剥夺感,也会降低心理整合感与适应感,从而削弱个体的满意度,呈现出双重作用。加入自我同一性状态这一中介变量,有助于进一步理解网络社交媒体使用与青少年生活满意度的关系。

5 结论本研究得出以下结论:(1)网络社交媒体使用无法直接预测青少年生活满意度,但可以通过自我同一性状态这一中介变量产生间接影响;(2)网络社交媒体使用对青少年心理发展呈现双重作用,既能通过加强成就型自我同一性状态提高生活满意度,也可以通过加强弥散型自我同一性状态削弱青少年生活满意度水平。

巴巴拉•M•纽曼. (2014). 社交媒体影响青少年同伴关系: 友谊、孤独感和归属感. 中国青年研究, (2): 16-20. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2014.02.003 |

冯聪, 管雷. (2005). 大学生网络成瘾者自我同一性缺失研究. 经济与社会发展, 3(7): 197-199. DOI:10.3969/j.issn.1672-2728.2005.07.060 |

郭金山, 车文博. (2004). 大学生自我同一性状态与人格特征的相关研究. 心理发展与教育, 20(2): 51-55. DOI:10.3969/j.issn.1001-4918.2004.02.010 |

郭羽, 伊藤直哉. (2016). 基于使用与满足理论的微信使用行为与效果研究. 新闻界, (8): 54-57. |

雷雳, 马利艳. (2008). 初中生自我认同对即时通讯与互联网使用关系的调节作用. 中国临床心理学杂志, 16(2): 161-163, 169. DOI:10.3969/j.issn.1005-3611.2008.02.017 |

李宏利, 雷雳, 王争艳, 张雷. (2001). 互联网对人的心理影响. 心理学动态, 9(4): 376-381. DOI:10.3969/j.issn.1671-3710.2001.04.014 |

李爽, 陈晓. (2013). 青少年劳教人员和中学生自我同一性与自尊、社会适应能力的关系. 中国健康心理学杂志, 21(7): 1021-1024. |

梁晓燕, 刘华山, 崔妍. (2009). 网络社会支持对青少年心理健康的影响: 自我同一性的调节作用. 见 第十二届全国心理学学术大会论文集 (pp. 471). 济南: 中国心理学会.

|

林井萍, 陈龙丹, 刘守乾. (2018). 大学生人际压力与抑郁、自我同一性及主观幸福感的关系: 心理资本的调节作用. 现代预防医学, 45(11): 2013-2016, 2022. |

罗贤, 何特. (2014). 大学生主观幸福感与自我同一性的关系探究. 西南交通大学学报(社会科学版), 15(4): 67-72. |

马红霞, 刘艳, 张立新, 史笑波, 罗静, 刘志远. (2017). 青少年网络使用行为对生活满意度的影响. 中华行为医学与脑科学杂志, 26(8): 736-741. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2017.08.014 |

牛更枫, 孙晓军, 周宗奎, 田媛, 刘庆奇, 连帅磊. (2016). 青少年社交网站使用对自我概念清晰性的影响: 社会比较的中介作用. 心理科学, 39(1): 97-102. |

邱林, 郑雪. (2007). 大学生生活满意度判断的文化差异研究. 心理发展与教育, 23(1): 66-71. DOI:10.3969/j.issn.1001-4918.2007.01.012 |

田媛, 洪蕴哲, 牛更枫, 范翠英. (2017). 网络社会支持对中职生生活满意度的影响: 公正世界信念和感恩的中介作用. 心理与行为研究, 15(2): 175-180. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2017.02.005 |

威廉•佩沃特. (2009). 主观幸福感研究综述 (李莹 译). 广西社会科学, (6): 133-136. DOI:10.3969/j.issn.1004-6917.2009.06.032 |

姚琦, 马华维, 阎欢, 陈琦. (2014). 心理学视角下社交网络用户个体行为分析. 心理科学进展, 22(10): 1647-1659. |

袁亚兵. (2010). 大学生自我同一性、核心自我评价与主观幸福感的关系研究. 社会心理科学, 25(11–12): 46-50, 92. |

中国互联网络信息中心. (2016). 2015年中国青少年上网行为研究报告. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/qsnbg/201608/P020160812393489128332.pdf.

|

周宗奎, 连帅磊, 田媛, 牛更枫, 孙晓军. (2017). 社交网站使用与青少年生活满意度的关系: 一个有调节的中介模型. 心理发展与教育, 33(3): 297-305. |

Bennion, L. D., & Adams, G. R. (1986). A revision of the extended version of the objective measure of ego identity status: An identity instrument for use with late adolescents. Journal of Adolescent Research, 1(2): 183-198. DOI:10.1177/074355488612005 |

Diener, E. (1996). Traits can be powerful, but are not enough: Lessons from subjective well-being. Journal of Research in Personality, 30(3): 389-399. DOI:10.1006/jrpe.1996.0027 |

Diener, E., & Suh, E. M. (2000). Culture and subjective well-being (pp. 87–112). Cambridge, MA: MIT Press.

|

Ellison, N. B., Heino, R., & Lanipe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends”: Social capital and college students, use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4): 1143-1168. DOI:10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x |

Erikson, E. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.

|

Hinsch, C., & Sheldon, K. M. (2013). The impact of frequent social Internet consumption: Increased procrastination and lower life satisfaction. Journal of Consumer Behaviour, 12(6): 496-505. DOI:10.1002/cb.1453 |

Hu, Y. F., Wood, J. F., Smith, V., & Westbrook, N. (2004). Friendships through IM: Examining the relationship between instant messaging and intimacy. Journal of Computer-Mediated Communication, 10(1). DOI:10.1111/j.1083–-6101.2004.tb00231.x |

Israelashvili, M., Kim, T., & Bukobza, G. (2012). Adolescents’ over-use of the cyber world—Internet addiction or identity exploration?. Journal of Adolescence, 35(2): 417-424. DOI:10.1016/j.adolescence.2011.07.015 |

Kraut, R., Patterson, M., Lundmark V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox. A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?. American Psychologist, 53(9): 1017-1031. DOI:10.1037/0003-066X.53.9.1017 |

Leung, J. P., & Leung, K. (1992). Life satisfaction, self-concept, and relationship with parents in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21(6): 653-665. DOI:10.1007/BF01538737 |

Luyckx, K., Soenens, B., Berzonsky, M. D., Smits, I., Goossens, L., & Vansteenkiste, M. (2007). Information-oriented identity processing, identity consolidation, and well-being: The moderating role of autonomy, self-reflection, and self-rumination. Personality and Individual Differences, 43(5): 1099-1111. DOI:10.1016/j.paid.2007.03.003 |

Man, P. (1991). The influence of peers and parents on youth life satisfaction in Hong Kong. Social Indicators Research, 24(4): 347-365. DOI:10.1007/BF00383734 |

Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality & Social Psychology, 3(5): 551-558. |

Meeus, W., Iedema, J., Helsen, M., & Vollebergh, W. (1999). Patterns of adolescent identity development: Review of literature and longitudinal analysis. Developmental Review, 19(4): 419-461. DOI:10.1006/drev.1999.0483 |

Neira, C. J. B., & Barber, B. L. (2014). Social networking site use: Linked to adolescents’ social self-concept, self-esteem, and depressed mood. Australian Journal of Psychology, 66(1): 56-64. DOI:10.1111/ajpy.12034 |

Oh, H. J., Ozkaya, E., & LaRose, R. (2014). How does online social networking enhance life satisfaction? The relationships among online supportive interaction, affect, perceived social support, sense of community, and life satisfaction. Computers in Human Behavior, 30: 69-78. DOI:10.1016/j.chb.2013.07.053 |

Shin, D. C., & Johnson, D. M. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social Indicators Research, 5(1–4): 475-492. |

Spies Shapiro, L. A., & Margolin, G. (2014). Growing up wired: Social networking sites and adolescent psychosocial development. Clinical Child and Family Psychology Review, 17(1): 1-18. DOI:10.1007/s10567-013-0135-1 |

Valkenburg, P. M., Peter, J., & Schouten, A. P. (2006). Friend networking sites and their relationship to adolescents’ well-being and social self-esteem. Cyberpsychology and Behavior, 9(5): 584-590. DOI:10.1089/cpb.2006.9.584 |

Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online communication among adolescents: An integrated model of its attraction, opportunities, and risks. Journal of Adolescent Health, 48(2): 121-127. DOI:10.1016/j.jadohealth.2010.08.020 |

Valkenburg, P. M., & Soeters, K. E. (2001). Children’s positive and negative experiences with the internet: An exploratory survey. Communication Research, 28(5): 652-675. DOI:10.1177/009365001028005004 |

2. Faculty of Educational Science, Shaanxi Xueqian Normal University, Xi’an 710100

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18