| 快速阅读训练对基于视觉定向搜索的注意力影响:ERP研究 |

2. 深圳市卫生健康发展研究中心,深圳 518028

快速阅读通常被认为起源于20世纪初的美国。它将阅读的文字以组或行、块为单位进行整体阅读,充分调动人的左右脑功能,将书面文字信息对眼睛产生光学刺激之后形成的整体文字图像,直接传送到大脑,以图像的形式记忆,之后再通过左右脑协调处理将文字图像解析出来,进行文字的复述和理解,是一种“眼脑直映”式的阅读方式(克里斯蒂安·格吕宁, 2015)。心理学界对此研究大致分为两类:一类研究注重探讨快速阅读的微观机制,对阅读速度与人的眼动模式进行研究,奥·库兹涅佐夫和列·赫罗莫夫(1985)以及袁威(2004)认为眼睛在阅读过程中的运动方式,影响着阅读速度,包括视幅狭窄、视时过长和回视现象等,致力于通过改变眼动模式提高阅读速度;另一类研究注重探讨快速阅读的信息加工机制,吕勇、闫国利、陈连燕和范晓红(2000)提出“自下而上”、“自上而下”、“相互作用”三种模型。

刘婧(2019)对国内近10年眼动研究进行梳理后发现:眼动研究在国内一直保持着较高的热度,眼动技术在众多领域有着广泛应用。国内学者深入研究有关理论,提出了汉语快速阅读的方法,实践中取得了一定成效。快速阅读的训练方法主要有:以提高眼动速度与扩大视野宽度为目标的视觉训练、改变传统阅读过程中影响阅读速读的习惯、抓关键词等阅读技巧练习、使用快速阅读训练软件进行练习等(程玮, 2016; 胡雅茹, 2014; 王嘉星, 2017; 闫国利, 何立媛, 宋子明, 2016)。训练中要求读者把注意力集中在更整体的水平上,逐渐形成固定的阅读程序,从“水份”极重的信息中,迅速筛选出有用信息,从而提高阅读效率。

研究者普遍认为,注意的高度集中是进行快速阅读的基础,注意的筛选使得只有部分信息被感觉系统所加工,在快速阅读的过程中读者充分调用了注意的选择、集中与分配等功能(闫国利, 吕勇, 2002)。而有关快速阅读的训练方法对儿童注意功能影响的研究并不多见,这引发了笔者的思考:一方面,通过改变眼动模式提高阅读速度的训练,读者在信息筛选过程中,注意是否会受到线索提示的影响而发生快速转移,对任务加工起到易化作用,从而降低认知资源的占用率?另一方面,以组块为单位进行整体阅读的训练,使读者把注意力集中在更整体的水平上,形成固定的阅读程序,信息加工模式由控制性逐渐转向自动化,这种转变对注意机制的运行有什么影响?

脑成像研究发现,后上顶叶皮层(PSPL)与数字处理有着密切关系,而大脑皮层(cerebral cortex)是产生注意的最高部位,大脑皮层的前额叶和顶叶正是在信息选择中发挥重要作用的区域(彭聃龄, 2019)。王慧媛(2009)认为注意定势就是观察者对于特定任务或者接受特定信息的一种准备状态,那些与注意定势特征相同的非预期项更有可能被觉察。基于此,本研究使用舒尔特数字方格作为材料,采用视觉目标搜索范式,以搜索特定数字为任务,运用ERPs技术进行记录、分析。实验任务中的注意物(指定数字)与非预期物(其他数字)的特征相同,减少了注意定势对基本任务加工的影响,这也与快速阅读训练材料的特征、训练情境高度相似。被试均为小学阶段儿童,他们对阿拉伯数字的辨认能力基本相同,排除了实验材料对于被试的难度差异性。

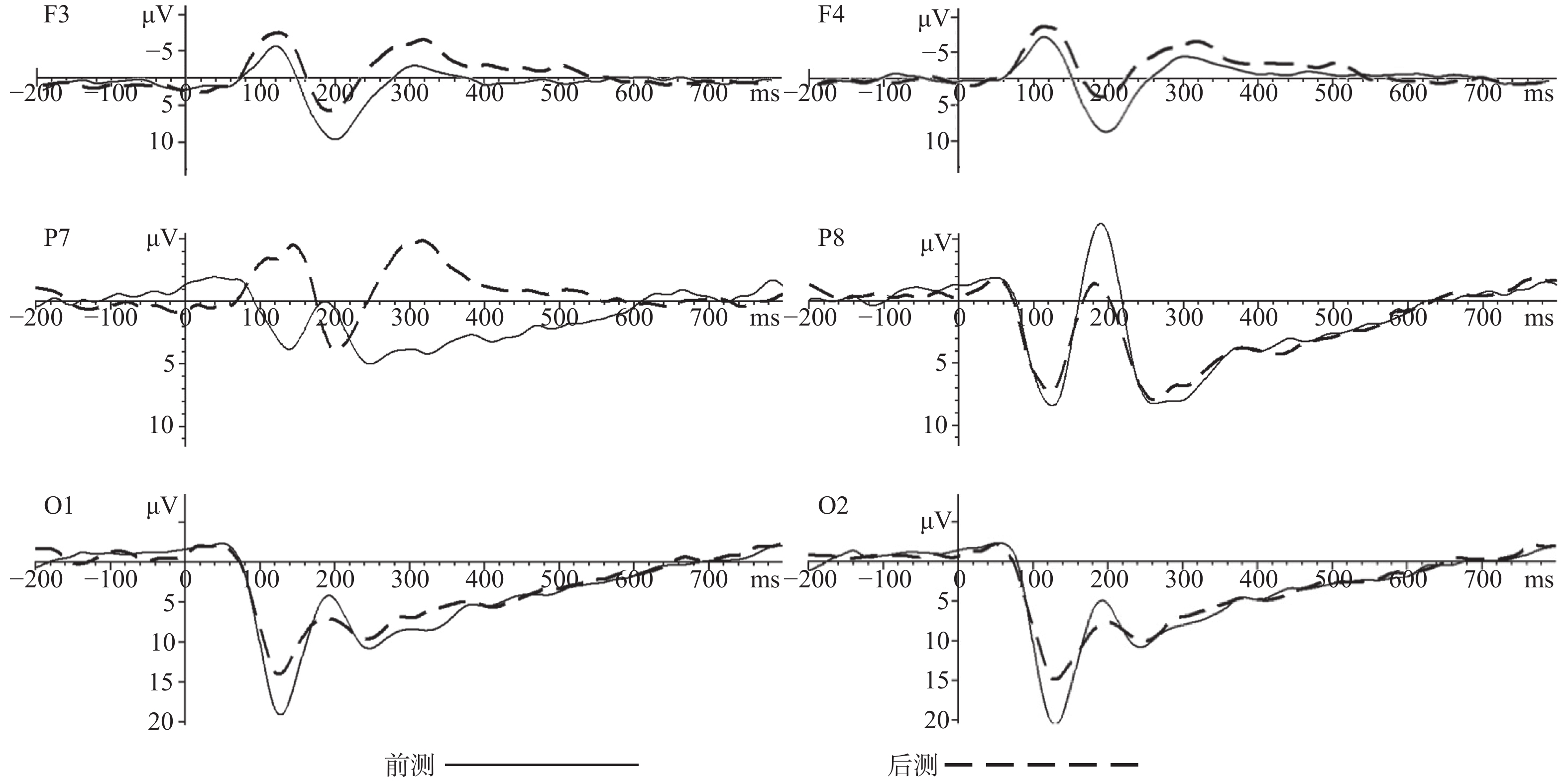

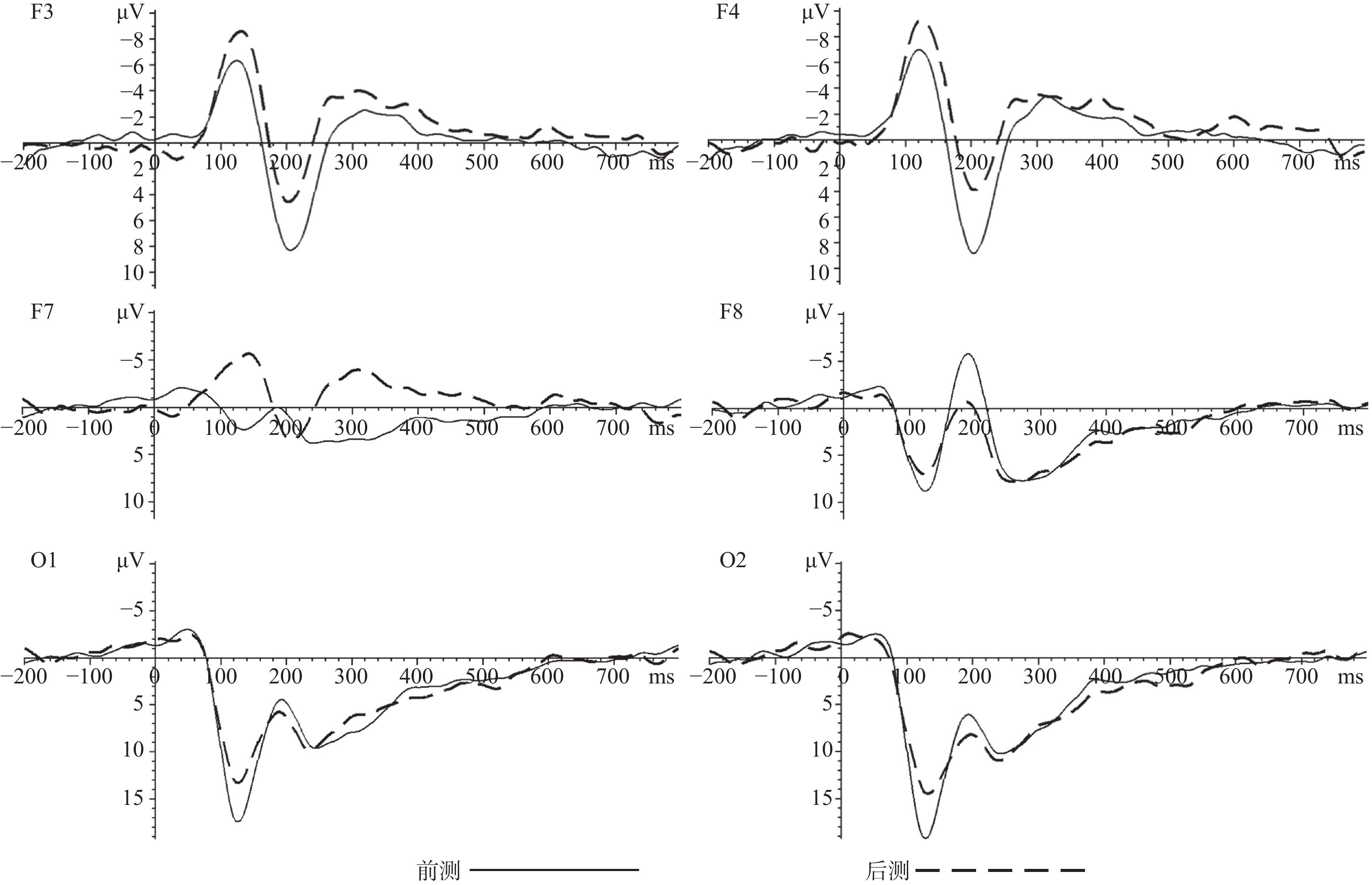

具体而言,本研究在被试接受快速阅读训练前后,分别对其进行视觉搜索的ERP测试,选择大脑额叶、顶叶、枕叶位置具有代表性的电极点F3-F4,P7-P8,O1-O2作为重点分析的电极点,观测突出的ERP成分为P130与N120、P200与N200,评估快速阅读的训练方法对被试的注意功能发挥的具体影响。

2 研究方法 2.1 被试以志愿者的形式,招募30名小学生参加实验。剔除了4名脑电数据伪迹太多的被试,剩余26名,其中男生14名,女生12名。他们的年龄在9~13岁(11±1.7岁),均为发育正常的普通儿童,右利手,视力正常。

2.2 实验材料以图片格式的5×5阿拉伯数字方格作为实验材料,以搜索特定数字作为任务。数字方格图片共240张,每张的数字为随机分布的1~25,图片像素为1866×1866。使用E-Prime2.0编程,程序在17英寸、刷新率为85Hz的液晶显示器上控制呈现,每张图片呈现时间为3s。

2.3 实验设计采用2(训练前、训练后)×2(定位搜索、顺序搜索)的两因素被试内实验设计,自变量为训练前后、搜索任务(定位搜索、顺序搜索),因变量为反应时、作答率和脑电。

2.4 程序实验分为三个阶段,在快速阅读训练前对被试进行视觉搜索测试,然后对被试进行为期28天的快速阅读训练,训练结束后进行与前测任务相同的测试。两次测试分别记录视觉搜索的脑电特征、反应时,计算作答率,评估训练前后被试注意的变化情况。

2.4.1 快速阅读训练过程对被试进行为期4周的快速阅读训练,每天上午、下午各训练1次,每次训练大约20~30分钟,共训练56次。训练初期,对儿童进行计时练习以提高眼动速度、扩大视觉范围,包括提升眼动速度练习、线与面的拓展练习、文字字群阅览练习,为快速阅读做好生理准备;然后进行抓关键词、掌握重点信息的练习;最后用阅读材料练习题库进行整体阅读的训练。在训练过程中要求儿童克服影响阅读速度的习惯,如唇读、默读、指读、返读回视、摇头晃脑、斜躺歪坐等。

2.4.2 视觉搜索任务测试测试前被试需洗净头发并吹干,坐在安静的隔离实验室里,调整至合适的坐姿,与电脑屏幕保持70 cm距离。实验助理为其带上电极帽,将电极调试到有效位置点,详细讲解即将进行的实验步骤及注意事项,被试完全理解规则后开始练习、进行正式测试。

被试在进行快速阅读训练前后各接受一次测试,测试包含两组程序,测试任务如下。

(1)进行定位搜索,在当前呈现的方格中找到数字5后按下空格键,每张方格图呈现时间为3 s,共120个试次。

(2)进行顺序搜索,在当前呈现的方格中按顺序找到数字7、8、9后按下空格键,每张方格图呈现时间为3 s,共120个试次。

第一项测试任务结束后作较长时间的休息并调整电极帽,再继续进行第二项任务测试,直至完成全部测试。

2.5 脑电记录与数据处理实验使用的脑电记录仪器为德国Brain Product公司生产的BP-ERP工作站,电极设置采用国际10–20电极配位法,使用64导电极帽记录脑电波。记录EEG脑电时的参考电极为FCz,地极在前额中央,在右眼外侧1 cm处、左眼下方1 cm处分别设置电极,记录水平眼电(HEOG)和垂直眼电(VEOG)。每个电极的头皮电阻均低于5 KΩ,滤波带通为0.01~70 Hz,采样频率为500 Hz。

自动校正HEOG和VEOG,波幅超过±50 μV均为伪迹,以数字方格呈现前200 ms作为基线,对呈现前200 ms至呈现后800 ms的脑电进行分段分析,刺激产生的ERP各成分明显。采用Brain Analyzer分析软件处理脑电图(EEG)数据,依据实验设计对EEG分类叠加,分别得到各导联的ERP波形。

实验采用电极分区平均的方法分析ERP数据,按前脑区和后脑区,将64个电极分为前后两个区域。考虑到与视觉搜索及行为决策相关的波形主要表现在额叶、枕叶和顶叶,本研究重点选择了具有代表性的电极点F3-F4,P7-P8,O1-O2作为参与分析的电极点,观测到突出的ERP成分为P130与N120、P200与N200。根据ERP总平均图,各成分测量的时间窗口分别为:大脑前中部N120(80~180 ms)和P200(150~290 ms);大脑中后部P130(90~210 ms)和N200(140~280 ms)。

行为数据使用E-Prime2.0软件采集。所有实验数据经过EXCEL2007软件汇总后,运用SPSS22.0统计软件进行分析处理。大脑前部、后部各个电极点波峰和潜伏期数据、行为数据基本符合正态分布特点,用“平均值±标准误(Mean±S.E.)”的形式描述数据。采用单因变量ANOVA分析,并进行事后两两比较(α=0.05)。

3 结果 3.1 行为数据结果被试的前测与后测的反应时、作答率统计结果见表1。

| 表 1 训练前后不同任务下的反应时(ms)和作答率(%) |

数据显示,被试进行视觉搜索测试,后测的反应时小于前测,后测的作答率高于前测,其中顺序搜索的作答率前后测对照具有显著性。总体而言,经过快速阅读训练,被试的视觉搜索反应时和测试完成度均有提升,统计数据的离散度变小。

3.2 ERP结果被试在进行视觉搜索时需激活大脑的注意、认知加工等功能,参考以往研究,选择额叶、顶叶、枕叶位置有代表性电极点F3-F4,P7-P8,O1-O2作为重点分析的电极点。实验中清晰地观察到了P130与N120、P200与N200等ERP波形。

3.2.1 各成分的位置、平均潜伏期和平均波幅对ERP各成分的潜伏期和波幅进行ANOVA分析并作事后两两比较,统计结果如表2。

| 表 2 各成分的位置、平均潜伏期(ms)和平均波幅(µV) |

结果显示:(1)ERP成分P130在电极点P7上,被试进行定位搜索的后测潜伏期显著长于前测,F(1, 51)=5.20,p=0.027;进行顺序搜索的后测潜伏期也显著长于前测F(1, 52)=5.38,p=0.024。(2)N120在电极点P7上,被试进行顺序搜索的后测波幅显著大于前测F(1, 52)=7.56,p=0.008。(3)P200在电极点F3上,被试进行定位搜索的后测波幅显著小于前测F(1, 51)=5.09,p=0.028。(4)N200在电极点P7上,被试进行定位搜索的后测波幅显著大于前测F(1, 51)=7.04,p=0.011。在其他电极点上未见显著差异。

3.2.2 各电极点ERP平均波形图 |

| 图 1 定位搜索时各电极点的ERP平均波形前后测对照 |

|

| 图 2 顺序搜索时各电极点的ERP平均波形前后测对照 |

图1、图2显示,被试进行定位搜索和顺序搜索时,在电极点F3-F4、P8、O1-O2的ERP平均波形后测相对于前测的波幅均减小,前后测ERP波形在电极点P7上相反。

4 讨论 4.1 行为数据讨论早在James时代学者就指出了“隐性注意力”的存在,即人可以在不需要眼球运动的情况下,感知到周围的物体,也就是常说的用余光看到的物体。有证据表明:人在阅读时,眼睛扫描(saccades)是和隐性注意力共同工作的(Findlay & Gilchrist, 2001),注视线索即使对目标位置没有任何预测作用,仍能诱导注意发生快速转移(赵亚军, 张智君, 2009)。面对相同的视觉搜索任务,被试训练后的反应时小于训练前,可以推测,通过以提高眼动速度与扩大视野宽度为目标的视觉训练,被试在进行信息筛选过程中可能受到线索提示影响,诱导了注意发生快速转移,隐性注意力发挥了越来越大的作用,在不需要或轻微的眼球运动的情况下,就能感知到周围物体。

Kahneman(1973)研究发现注意对刺激的识别需要占用认知资源,当认知资源完全被占用时,新的刺激将得不到加工(未被注意)。在此基础上,Shiffrin和Schneider(1977)把信息加工分为自动化加工和意识控制的加工。自动加工不受认知资源的限制,不需要注意的参与;控制加工受认知资源的限制,需要注意的参与。被试分别进行定位搜索和顺序搜索测试,后测的作答率均高于前测,且进行顺序搜索的后测作答率提升幅度具有显著性,推测可能通过以扩大视野和组块为单位进行整体阅读训练,被试逐渐形成自动化的固定阅读程序,提高了认知资源的利用率,从而提高了信息筛选的效率。

4.2 ERP数据讨论Desimone和Duncan(1995)指出,注意的选择是由自下而上(bottom up)和自上而下(top down)两个因素组成。自下而上的通路中,大脑内呈现的信息是通过视觉通路传递的外界刺激原始的物理特征,如颜色、强度、方向等,这是外部环境信息驱动的注意力。自上而下的通路指的是大脑的高级联合皮层,包括前额叶皮层(PFC)和后顶叶皮层(PPC)根据当前任务的目标和以往的知识对视觉通路中的信息进行的调控,这是大脑内部信息驱动的注意力。在视觉注意领域,Posner(1980)将注意分为内源性注意和外源性注意,反映的正是注意的自上而下和自下而上加工。内源性注意是根据观察者的行为目标或意图来分配注意,外源性注意是观察者视野外部的信息所引起的注意定位。

ERP代表性成分的分类中,把P100、N100和P200视为外源性成分,N200和P300为内源性成分(林大正, 滕春芳, 2005),内源性注意诱发了早期N100成分和晚期P300成分,外源性注意加强了N100成分、P100成分以及P300成分(吴燕, 隋光远, 曹晓华, 2007)。本实验中观察到的P130、N120、P200属于外源性成分,易受刺激特性的影响,反映的是注意自下而上的加工。N200属于内源性成分,不受刺激特性影响,与认知有密切关系,反映的是注意自上而下的加工。

从ERP数据结果来看,被试进行定位搜索时,后测中P200在电极点F3的波幅较前测显著减小,但后测中N200在电极点P7上波幅较前测显著增大。波幅的大小决定于心理资源分配情况(Olofsson, Nordin, Sequeira, & Polich, 2008),据此推测被试通过以提高眼动速度、扩大视野宽度为目标的阅读训练,可能一定程度上抑制了内源性注意成分,激活了更多的外源性注意功能,从而易化了定位视觉搜索的任务加工,这与行为数据揭示的结论一致。被试通过以组或行、块为单位进行“眼脑直映”式的整体阅读训练,逐渐形成固定的阅读程序,这是一个注意由控制性向自动化转变的过程。一些学者对自动化过程提出新的理论观点,认为自动化的过程中应当有当前任务目标的参与,自动化过程可以用灵活的方式来处理所要求完成的任务(Dagenbach & Carr, 1994; Di Lollo, Kawahara, Zuvic, & Visser, 2001)。大脑对数字进行识别、筛选、排序,正是一个由任务目标牵引的控制性过程。被试在进行定位搜索和顺序搜索时,P130在电极点P7上的潜伏期后测均显著长于前测,在进行顺序搜索时N120在电极点P7波幅后测显著大于前测,可能是因为被试的视觉信息加工模式发生了转变,在由控制性逐渐转向自动化的过程中调动了更多的心理因素,加之后测的作答率提升、反应时缩短,推测被试的任务目标、动机等内源性注意成分对注意的自动化加工过程起到了易化调节作用。Gallwey(2009)的研究也证明了视野大小与搜索绩效之间的正相关性;杨林栋、刘厚和于瑞峰(2014)发现,高强度、有反馈的视野培训能够增大视野面积,显著提高视觉搜索绩效。

从各电极点的ERP平均波形看,被试进行定位搜索和顺序搜索时,电极点F3-F4、P8、O1-O2的ERP波幅后测较前测均降低,这在一定程度上应证了行为数据的统计结果,表明快速阅读训练易化了视觉搜索任务的加工。值得注意的是:在电极点P7,前后测的波形方向相反,即前测的波幅跟随脑后部其他电极点的波幅,后测的波幅跟随脑前部其他电极点的波幅,推测训练后被试的前额叶功能得到激活和扩大,这在过往研究中没有出现过,值得进一步深入探究。

4.3 展望以往的研究主要将注意力作为实现快速阅读的基础能力,本研究在一定程度上反向揭示了快速阅读的训练方法对注意力发展的可能影响,以后还要扩大实验的样本量,挖掘电极点P7上更多有意义的信息。

未来还可以与中学甚至幼儿园大班、幼儿培训机构合作,将快速阅读的相关训练方法,如视觉追踪训练、舒尔特方格训练、抗干扰训练等,融入到幼儿、青少年的游戏和学习中。此外,国内外学者研究表明正念干预对学生的注意稳定性和注意的转移上有显著性提高(吴琼, 石林, 夏志鹏, 卢理达, 杜欣聪, 2013; Lagor, Williams, Lerner, & McClure, 2013; Semple, Reid, & Miller, 2005; Singh et al., 2016; Tang et al., 2007),可一并进行跟踪研究,考察经过一定周期的注意力训练,儿童在注意力、记忆力等方面的变化情况。

5 结论经过快速阅读训练后,被试进行视觉搜索测试的反应时和作答率均得到了一定程度的提高,其中进行顺序搜索测试的作答率有显著提高。

通过提高眼动速度和扩大视野宽度的阅读训练,被试的前额叶功能和外源性注意功能可能得到激活和扩大,在进行视觉搜索时诱发了注意发生快速转移,易化了信息的加工过程;以组块为单位进行整体阅读的训练,促进了被试的视觉信息加工模式由控制性向自动化转变,而任务目标、被试的强动机等内源性注意成分可能对信息的自动化加工过程起到了调节作用。

快速阅读的训练方法对小学阶段儿童的视觉注意力提升有积极影响,因此,可将这些训练方法进行拓展,在学前教育和中学中融入适合的训练内容,解决儿童出现的注意力问题,帮助儿童幼升小、小升初阶段的学习生活顺利过渡,促进儿童身心健康的发展。

奥·库兹涅佐夫, 列·赫罗莫夫. (1985). 快速阅读法(杨春华, 王靖元 译). 北京: 中国青年出版社.

|

程玮. (2016). 快速阅读训练系统的设计与开发(硕士学位论文). 上海师范大学.

|

胡雅茹. (2014). 神奇的眼脑直映快读法. 北京: 新世界出版社.

|

克里斯蒂安·格吕宁. (2015). 快速阅读(郝湉 译, 第2版). 北京: 中信出版社.

|

林大正, 滕春芳. (2005). 事件相关电位(ERP). 承德医学院学报, 22(3): 257-258. DOI:10.3969/j.issn.1004-6879.2005.03.042 |

刘婧. (2019). 国内近10年眼动研究探析. 南京邮电大学学报(社会科学版), 21(2): 70-82. |

吕勇, 闫国利, 陈连燕, 范晓红. (2000). 小学生快速阅读训练的实验研究. 心理学探新, 20(2): 25-29, 54. DOI:10.3969/j.issn.1003-5184.2000.02.006 |

彭聃龄. (2019). 普通心理学(第5版). 北京: 北京师范大学出版社.

|

王慧媛. (2009). 语义关联对注意捕获的影响(硕士学位论文), 东北师范大学, 长春.

|

王嘉星. (2017). 略谈快速阅读的方法与策略. 人力资源管理, (6): 443-444. DOI:10.3969/j.issn.1673-8209.2017.06.362 |

吴琼, 石林, 夏志鹏, 卢理达, 杜欣聪. (2013). 不同时长和内容的正念训练对抑郁的干预效果. 中国临床心理学杂志, 21(4): 685-689, 684. |

吴燕, 隋光远, 曹晓华. (2007). 内源性注意和外源性注意的ERP研究. 心理科学进展, 15(1): 71-77. |

闫国利, 何立媛, 宋子明. (2016). 中文阅读的基本信息加工单元初探. 心理与行为研究, 14(1): 120-126. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2016.01.018 |

闫国利, 吕勇. (2002). 快速阅读的理论与实践. 兰州: 兰州大学出版社.

|

杨林栋, 刘厚, 于瑞峰. (2014). 视野培训对视觉搜索绩效的影响. 工业工程, 17(3): 108-113. DOI:10.3969/j.issn.1007-7375.2014.03.020 |

袁威. (2004). 英语快速阅读的方法和技巧. 长春大学学报, 14(5): 104-106. |

赵亚军, 张智君. (2009). 眼睛注视线索提示效应: 内源性注意还是外源性注意? 心理学报, 41(12), 1133−1142.

|

Dagenbach, D., & Carr, T. H. (1994). Inhibitory processes in perceptual recognition: Evidence for a center-surround attentional mechanism. In D. Dagenbach & T. H. Carr (Eds.), Inhibitory processes in attention, memory, and language. San Diego: Academic Press, Inc.

|

Desimone, R., & Duncan, J. (1995). Neural mechanisms of selective visual attention. Annual Review of Neuroscience, 18: 193-222. DOI:10.1146/annurev.ne.18.030195.001205 |

Di Lollo, V., Kawahara, J., Zuvic, S. M., & Visser, T. A. W. (2001). The preattentive emperor has no clothes: A dynamic redressing. Journal of Experimental Psychology: General, 130(3): 479-492. DOI:10.1037/0096-3445.130.3.479 |

Findlay, J. M., & Gilchrist, I. D. (2001). Visual attention: The active vision perspective. In M. Jenkin & L. Harris (Eds.), Vision and attention (pp. 83–103). New York: Springer.

|

Gallwey, T. J. (2009). Lobe size curves for several targets and their effect on visual search time. International Journal of Industrial Ergonomics, 39(4): 601-607. DOI:10.1016/j.ergon.2008.03.001 |

Kahneman, D. (1973). Attention and effort. Englewood Cliffs.: Prentice-Hall.

|

Lagor, A. F., Williams, D. J., Lerner, J. B., & McClure, K. S. (2013). Lessons learned from a mindfulness-based intervention with chronically ill youth. Clinical Practice in Pediatric Psychology, 1(2): 146-158. DOI:10.1037/cpp0000015 |

Olofsson, J. K., Nordin, S., Sequeira, H., & Polich, J. (2008). Affective picture processing: An integrative review of ERP findings. Biological Psychology, 77(3): 247-265. DOI:10.1016/j.biopsycho.2007.11.006 |

Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32(1): 3-25. DOI:10.1080/00335558008248231 |

Schneider, W., & Shiffrin, R. M. (1977). Controlled and automatic human information processing: I. Detection, search, and attention. Psychological Review, 84(1): 1-66. |

Semple, R. J., Reid, E. F. G., & Miller, L. (2005). Treating anxiety with mindfulness: An open trial of mindfulness training for anxious children. Journal of Cognitive Psychotherapy, 19(4): 379-392. DOI:10.1891/jcop.2005.19.4.379 |

Singh, N. N., Lancioni, G. E., Karazsia, B. T., Felver, J. C., Myers, R. E., & Nugent, K. (2016). Effects of Samatha meditation on active academic engagement and math performance of students with attention deficit/Hyperactivity disorder. Mindfulness, 7(1): 68-75. DOI:10.1007/s12671-015-0424-5 |

Tang, Y. Y., Ma, Y. H., Wang, J. H., Fan, Y. X., Feng, S. G., Lu, Q. L., … Posner, M. I. (2007). Short-term meditation training improves attention and self-regulation. Proceedings of National Academy of Sciences of Unites States of America, 104(43): 17152-17156. DOI:10.1073/pnas.0707678104 |

2. Shenzhen Health Development Research Center, Shenzhen 518028

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18