| 家庭韧性对抑郁的影响:个体心理韧性的部分中介作用 |

抑郁症是全球第二大致残疾病,世界卫生组织(WHO)于2017年发布的报告显示全球抑郁症患者已达3.22亿人,预计到2030年抑郁症的疾病负担将居于首位。面对抑郁症发病率高、疾病负担重的严峻局面,开展抑郁症预防具有重要意义。大量研究证实压力事件和艰辛的生活是抑郁的诱发因素(Hammen & Watkins, 2007)。Mazure(1998)的比较性研究发现,抑郁症患者经历的应激事件是一般社区居民的2.5倍,80%以上的抑郁症患者发病前都经历过严重的生活事件,因此抑郁症的预防有必要从减缓应激或重大生活事件的负面影响入手。

Lazarus的应激应对理论认为,个体面对应激事件会自发通过一系列情绪(恐惧、愤怒、抑郁、悲伤)或行为策略(调节、斗争或逃避)来应对,与此同时他们可获得的资源反过来也会调控他们的努力。通常人们可获得的应对资源既可能来自个体内部,也可能来自外部环境。内部资源包括个体本身的特征,如健康状况、人格特点和应对方式等;外部资源包括时间、经济条件、社会支持等。在所有保护性资源中最不可或缺的是社会支持(谢利·泰勒, 2012)。以上理论引导本研究将预防抑郁的关注点集中到个体心理韧性和家庭韧性上。个体心理韧性和家庭韧性是积极心理学提出的两种重要的应激应对资源,个体心理韧性属于个体内部资源,家庭韧性则属于外部资源中的社会支持范畴。本研究所关注的问题是,面对压力这两种应对资源是如何发挥作用来减缓抑郁发生的?家庭韧性是直接预防抑郁,还是通过提高个体心理韧性预防抑郁呢?

个体心理韧性是指个体在面对逆境、创伤、悲剧、威胁或重大压力源时表现出的良好适应过程,即从困难的经历中恢复的能力(American Psychology Association, 2010),它集中反映了人们应对压力的个体差异,是个体的内部资源。有研究表明,较高的个体心理韧性能够减轻心理压力及其负面影响,提高个体的生活质量及主观幸福感(李杰, 2016)。另有研究表明,个体的心理韧性对抑郁有显著的负向预测作用,个体心理韧性在负性生活事件和抑郁之间起调节的作用,即高个体心理韧性会缓解负性生活事件的负面影响(叶宝娟等, 2018; 叶艳等, 2014; Nöthling, Ganasen, & Seedat, 2015)。一项对于失独者的研究显示个体心理韧性与抑郁存在显著负相关(张雯等, 2016)。以上证据表明,作为压力应对内部资源的个体心理韧性是压力情境下个体自有的一个保护因子,它能够有效调节负性生活事件与个体压力反应的关系。单就抑郁反应而言,心理韧性高的个体其遭遇到的负性生活事件不至于导致抑郁的发生;但对心理韧性低的个体来说,负性生活事件却容易诱发抑郁。这一结果强化了对个体心理韧性保护性作用的认识那么,什么能够帮助个体提高心理韧性,进而避免或减缓抑郁发生?

Henry,Morris和Harrist(2015)研究个体心理韧性应对压力的作用机制时发现,应对逆境的过程并不是个体发挥其优势单打独斗的过程,而是整个家庭系统的适应过程,家庭也同样可以作为一个整体存在。家庭韧性(family resilience)又被译为家庭弹性、家庭抗逆力或家庭复原力,指能够帮助家庭抵抗变故带来的破坏,适应危机环境,甚至从逆境和危机中获得成长的能力(McCubbin & McCubbin, 1996)。Tanja和Miha(2016)的研究发现,压力情境下,具有高韧性的家庭更具有掌控感。一项前列腺癌患者家庭的研究显示,家庭韧性有助于帮助家庭更好的应对疾病,适应疾病带来的改变(Greeff & Thiel, 2012)。许颖和林丹华(2015)发现家庭韧性能直接预测青少年的抑郁、孤独感及幸福感,具有补偿作用;家庭韧性在家庭压力与青少年孤独、幸福感之间存在保护性的调节作用,高家庭韧性能减弱家庭压力的不利影响。一项对于难治病患儿家庭韧性的研究显示家庭韧性与患儿父母的焦虑、抑郁呈显著负相关(洪兴路, 陈学兰, 2017)。

综上所述,无论是个体心理韧性还是家庭韧性都有助于个体应对压力,维护心理健康,减少抑郁情绪的出现;那么二者在应对压力和挫折时存在怎样的关系呢?如果同时探讨个体和家庭韧性在应对压力,降低抑郁发生中的作用,结果会怎样呢?

家庭韧性可以视为来自家庭的社会支持,社会支持在应激应对中的缓冲作用假说(谢利·泰勒, 2012)认为,社会支持作为一种资源可以发挥钝化应激的作用,或者使得个体在高应激时可以更有效地应对。如果社会支持发挥的是对应激的钝化作用,那么在高社会支持条件下,个人感受到的是更低的压力,因而无需调动更多的个体应对资源,便可以避免负面影响;而在低社会支持的条件下,个体感受到的是更大的压力,因而需要调动更多的个体内应对资源,才能避免应激的负面影响。依照此逻辑推断,家庭韧性很可能会在个体心理韧性与抑郁的关系中起调节作用;但如果家庭韧性的作用是使得个体在高应激时可以更有效地应对,那么家庭韧性就会通过个体心理韧性影响抑郁。为了判别上述两种假设哪一个成立的可能性更大,进一步梳理文献发现:在炎症性肠病患者中,家庭韧性能够有效预测个体心理韧性(李莎等, 2017),个体心理弹性在家庭关怀度与老年抑郁之间的中介作用(卢灿杰等, 2016)。来自韩国的难民研究也发现,个体心理韧性在家庭凝聚力和抑郁症关系间发挥完全中介作用(Nam, Kim, DeVylde, & Song, 2016)。家庭关怀和家庭凝聚力均属于家庭复原力的主要因子(卜彤, 刘惠军, 2019)。所以,将这些研究结果与前述有关个体心理韧性和家庭韧性可分别预测抑郁的文献关联在一起分析,本研究更倾向于中介关系假设:家庭韧性通过提升个体心理韧性减缓抑郁。

2 研究方法 2.1 被试采用方便取样方法对342名成年被试进行问卷施测,回收有效问卷301份(88.0%),其中男性117人(38.8%),女性184人(61.2%),年龄18~75岁,平均年龄38.85±12.10岁。

2.2 研究工具 2.2.1 家庭韧性量表家庭韧性量表(Family Hardiness Index,FHI)由McCubbin和McCubbin(1996)编制,刘洋等(2014)修订。该量表有20个题项,包括责任、控制、挑战三个维度。责任指应对压力时家庭通力合作,承担起各自的责任;控制指在压力情境下家庭具有掌控感;挑战指的是家庭具有凝聚力,彼此支持,有信心解决目前的问题(Tanja & Miha, 2016)。本研究中内部一致性系数为0.836。

2.2.2 个体心理韧性量表个体心理韧性量表(Resilience Scale)由Connor和Davidson(2003)编制,它将个体心理韧性作为一种人格特质来测量。Yu和Zhang(2007)的修订版共25个项目,包括坚韧性、力量性、乐观性三个维度,本研究中内部一致性系数为0.953。

2.2.3 流调中心用抑郁量表流调中心用抑郁量表(the Center for Epidemiological Studies Depression Scale, CES-D)由Radloff(1977)编制,章婕等(2010)修订。量表包括20个项目,要求被试报告各种抑郁症状出现的频繁程度,适用评价抑郁心境状态。本研究中内部一致性系数为0.912。

2.3 问卷施测问卷主要在校园、医院、社区进行施测,被试现场填写纸质问卷,填写完成后,可获得礼品一份。无效问卷的删除标准是:(1)大面积题目漏答;(2)问卷通篇选择相同答案;(3)问卷多处出现明显前后矛盾。

2.4 统计处理问卷测试结束后进行有效问卷筛查,数据处理采用SPSS 21.0及AMOS 22.0进行统计分析。

3 研究结果 3.1 各变量的描述统计及相关分析家庭韧性、个体心理韧性及抑郁的平均数、标准差及相关分析结果见表1。

| 表 1 研究变量的描述性统计和相关分析(N=301) |

家庭韧性量表总分、各维度分与个体心理韧性显著正相关,与抑郁显著负相关,个体心理韧性总分、各维度分与抑郁显著负相关。

3.2 回归分析由于被试年龄跨度较大,为排除年龄对个体心理韧性、家庭韧性、抑郁及三者关系的影响,首先分别将年龄与个体心理韧性、家庭韧性及抑郁进行相关分析,结果发现年龄与个体心理韧性(r=0.045, p=0.438)、家庭韧性(r=−0.068, p=0.241)相关不显著,与抑郁显著负相关(r=−0.159, p=0.006)。为进一步考察家庭韧性和个体心理韧性对抑郁的影响,以抑郁为因变量,以年龄为自变量投入第一层方程,家庭韧性总分及个体心理韧性总分为自变量投入第二层方程,采用多元逐步回归分析,结果表明家庭韧性及个体心理韧性均对抑郁有显著预测力,共同解释了变异量的28.6%,其中家庭韧性解释了25.8%的变异量(见表2)。以抑郁为因变量,以年龄为自变量投入第一层方程,家庭韧性各因子为自变量投入第二层方程,采用多元逐步回归分析,结果表明家庭韧性的控制、责任维度显著预测抑郁,共同解释了变异量的26.8%(见表3)。以抑郁为因变量,以年龄为自变量投入第一层方程,个体心理韧性各因子为自变量投入第二层方程,采用多元逐步回归分析,结果表明个体心理韧性的力量性维度对抑郁有显著预测力,解释了变异量的17.3%(见表4)。以个体心理韧性为因变量,家庭韧性各因子为自变量,采用多元逐步回归分析,结果表明家庭韧性的责任、挑战维度显著预测个体心理韧性,共同解释了变异量的25.8%(见表5)。

| 表 2 家庭韧性总分及个体心理韧性总分对抑郁的回归分析 |

| 表 3 家庭韧性各因子对抑郁的回归分析 |

| 表 4 个体心理韧性各因子对抑郁的回归分析 |

| 表 5 家庭韧性各因子对个体心理韧性的回归分析 |

3.3 个体心理韧性在家庭韧性与抑郁之间的中介作用

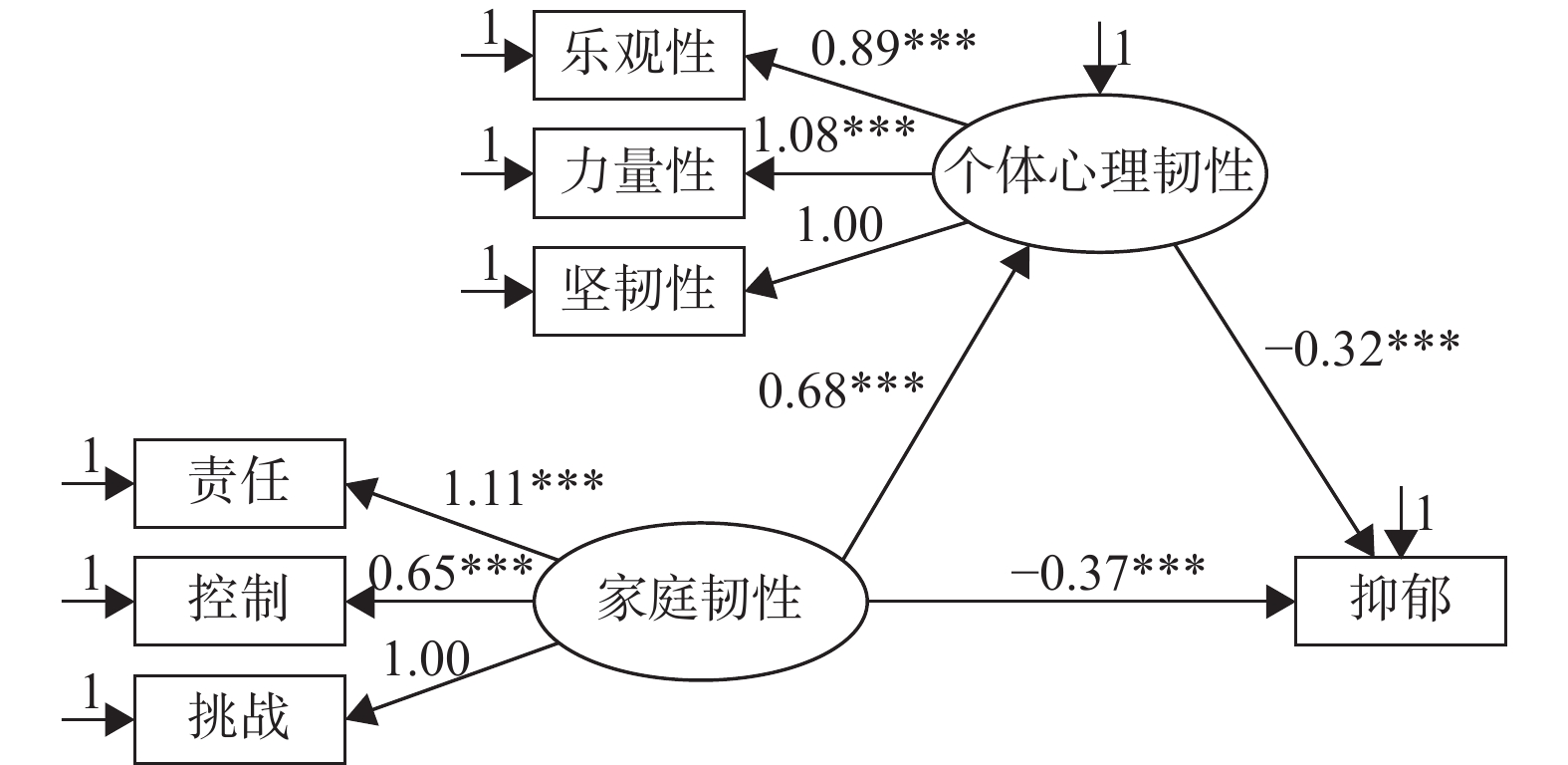

为检验个体心理韧性在家庭韧性与抑郁之间的中介作用,构建如下结构方程模型(图1),模型拟合指数:χ2/df=6.65,NFI=0.93,CFI=0.94,IFI=0.94,GFI=0.93,RMSEA=0.14。本研究发现该模型的拟合程度欠理想,主要表现为χ2/df>5,RMSEA>0.1。为优化模型拟合度,本研究参考修正指标对模型进行一定的修正。在修正模型中建立控制与责任的残差、控制与力量性的残差、控制与抑郁的残差之间的相关,得到新的模型拟合指数:χ2/df=2.34,NFI=0.98,CFI=0.99,IFI=0.99,GFI=0.98,RMSEA=0.068,新的拟合指标良好。结果显示:个体心理韧性对抑郁具有显著的负向预测作用(β=−0.32,p<0.001),家庭韧性对个体心理韧性具有显著正向预测作用(β=0.68,p<0.001),家庭韧性对抑郁具有显著负向预测作用(β=−0.37,p<0.001),表示个体心理韧性在家庭韧性及抑郁之间起部分中介作用。

|

| 图 1 个体心理韧性在家庭韧性与抑郁之间的中介作用模型 |

4 讨论 4.1 个体心理韧性与抑郁的关系

本研究显示,个体心理韧性中无论是坚韧性、力量性、乐观性维度还是总分均与抑郁呈现显著负相关,这与张雯等(2016)的研究结果一致。表2和表4中的回归分析显示,在控制了年龄效应后,个体心理韧性对抑郁有显著负向预测作用,其中力量性维度效应最突出。个体心理韧性是个体调用内部的保护性因素与环境中的挑战及危险相抗衡的过程。个体将其看作是生活正常的部分而非威胁,经历挫折之后他们不仅能恢复到正常的生活状态,还能实现自我整合与成长(Yu & Zhang, 2007)。这意味着在面对同样应激时,韧性高的个体有力量面对问题,善用多种问题解决策略缓解压力的负面影响,维护心理健康。相反,心理韧性较低的个体面对应激事件可能会因为缺乏力量感而产生抑郁情绪。

4.2 家庭韧性与抑郁的关系在家庭韧性与抑郁的回归分析中可以发现,家庭韧性对抑郁有显著的负向预测,这与许颖和林丹华(2015)对青少年的研究结果一致。控制了年龄之后,在家庭韧性的三个维度中,责任和控制维度能显著负向预测抑郁。责任维度在强调可靠性的同时还强调家庭的整体感和联结感,家庭成员彼此合作,共同应对困难。有关研究发现,当家庭具有健康而亲密的凝聚力时,家庭成员间会建立起更强烈的情感纽带,成为重要社会支持,有效改善家庭成员的情绪(Ng & Wan Shahrazad, 2017)。另有研究表明,亲子间良好的互动,更多的自我表露和家庭活动能够显著负向预测抑郁(王宇昊, 刘惠军, 戴必兵, 2017)。这两项研究都呼应了本研究获得的结果,家庭的联结和整体感可以成为预防抑郁的保护因子。

控制维度指的是家庭对于生活的控制感,不会轻易受到外部环境的压力和制约(Bower, Chant, & Chatwin, 1998)。高控制感的家庭,其家庭成员都具有很强大的内在力量,他们不容易受到外部环境的影响,坚信可以通过自己的努力改变环境,即使是遇到逆境也不容易产生消极、无望情绪。

4.3 个体心理韧性在家庭韧性与抑郁之间的部分中介作用本研究运用结构方程模型检测了家庭韧性通过个体心理韧性影响抑郁的中介模型。数据结果显示,个体心理韧性在家庭韧性与抑郁之间起到部分中介作用,家庭韧性一方面直接影响个体的抑郁,另一方面通过个体心理韧性间接影响抑郁。在以年龄为协变量条件下,家庭韧性和个体心理韧性共同预测抑郁的回归模型,解释量为28.6%,其中家庭韧性的解释量达到25.8%。以上结果揭示出家庭韧性对于抑郁的预防作用通过两条路径来实现,一条路径是直接预防作用,另一条路径是家庭韧性通过提升个体心理韧性,间接预防抑郁的发生。

直接预防作用意味着当压力来临时,家庭韧性可以“御敌”之外,缓解应激压力,让家庭成员免受伤害。从家庭韧性中预测抑郁的两个维度控制感和责任性来看,这两个维度代表着家庭的承受能力。责任维度指的是家庭的内在力量,家庭具有可靠性,可以作为一个整体来应对问题;控制指的是家庭对于生活的控制感,不会轻易受到外部环境的压力影响和制约。间接路径通过提升个体心理韧性来预防抑郁。

间接预防作用揭示了家庭韧性可以通过提升个体的心理韧性,加强其应对能力来预防抑郁。从家庭韧性各因子对个体心理韧性的回归分析结果来看,家庭韧性中的责任和挑战维度对个体心理韧性有显著的预测作用,这意味着强调责任的家庭会让个体更有信心,挑战维度衡量的是家庭的智慧和能力,家庭能够接收新的信息并将它整合到既有的模式中来,他们认为变化不是对自身的威胁,而是一种成长的机遇和生活常态(Bower et al., 2004)。这同样也会让家庭成员以更积极、乐观、开放的心态面对压力或逆境。由此,家庭韧性通过提升个体心理韧性实现对抑郁的预防。

5 结论与建议本研究结果显示家庭韧性对个体的抑郁起到显著预测作用,而个体的心理韧性在这一过程中起到部分中介作用。

家庭韧性是一个家庭共同工作的能力,在与压力源抗争的过程中具有凝聚力,能够帮助家庭找到解决问题的方法,有助于缓解个体的压力。同时高韧性的家庭其成员表现出更好的个体心理韧性,特别是在面对创伤、慢性病等困境的时候,家庭韧性有助于重建和支持整个家庭系统的健康和运转,帮助个体维持健康的情绪状态,减少抑郁的发生(Nam et al., 2016; Tanja & Miha, 2016)。在临床工作中,应该将患者与其家庭看作一个整体,在面对其他慢性疾病伴发抑郁、由于压力事件出现抑郁等情况时,可从促进家庭韧性的角度入手,增加家庭支持,发挥其在治疗、康复和生活中的作用。

本研究涵盖不同年龄层,不同职业的个体,并未对特异性群体进行单独探讨,样本量较小,今后研究应扩大样本量,并就某些遭遇重大负性生活事件的个体,如失独家庭、罕见病患儿家庭、经济困难家庭等特殊样本进行探讨。更为重要的是,在未来研究中,要努力探索提高家庭韧性的干预方法,让这一心理健康保护因子发挥更大作用。

卜彤, 刘惠军. (2019). 家庭复原力问卷的编制. 心理技术与应用, 7(3): 173-182. |

洪兴路, 陈学兰. (2017). 难治性肾病患儿家庭坚韧性调查及影响因素分析. 重庆医学, 46(21): 2952-2954, 2958. DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2017.21.022 |

李杰. (2016). 抑郁症患者心理弹性、社会支持与生活质量相关性研究. 精神医学杂志, 29(4): 259-262. DOI:10.3969/j.issn.2095-9346.2016.04.006 |

李莎, 林征, 卞秋桂, 王美峰, 林琳, 张红杰. (2017). 炎症性肠病患者心理韧性与家庭坚韧性的现状研究. 中国护理管理, 17(6): 742-746. DOI:10.3969/j.issn.1672-1756.2017.06.006 |

刘洋, 杨金秋, 叶本兰, 沈曲, 朱杰敏, 陈美琴. (2014). 中文版家庭坚韧性量表的信度和效度研究. 护理管理杂志, 14(11): 770-772. |

卢灿杰, 周英, 潘胜茂, 欧丽娅, 施婷, 叶赐君, …苏凤玲. (2016). 心理弹性在老年抑郁与家庭关怀度间的中介效应研究. 中国实用护理杂志, 32(35): 2721-2726. DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2016.35.001 |

王宇昊, 刘惠军, 戴必兵. (2017). 大学生亲子互动问卷的编制及其与抑郁的关系. 心理与行为研究, 15(5): 702-708. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2017.05.018 |

谢利·泰勒. (2012). 健康心理学(朱熊兆, 唐秋萍, 蚁金瑶 译). 北京: 中国人民大学出版社.

|

许颖, 林丹华. (2015). 家庭压力与青少年抑郁、孤独感及幸福感——家庭弹性的补偿与调节作用. 心理发展与教育, 31(5): 594-602. |

叶宝娟, 朱黎君, 方小婷, 刘明矾, 王凯凯, 杨强. (2018). 压力知觉对大学生抑郁的影响: 有调节的中介模型. 心理发展与教育, 34(4): 497-503. |

叶艳, 范方, 陈世键, 张烨, 龙可, 唐凯晴, 王鹤. (2014). 心理弹性、负性生活事件和抑郁症状的关系: 钢化效应和敏化效应. 心理科学, 37(6): 1502-1508. |

章婕, 吴振云, 方格, 李娟, 韩布新, 陈祉妍. (2010). 流调中心抑郁量表全国城市常模的建立. 中国心理卫生杂志, 24(2): 139-143. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2010.02.015 |

张雯, 王安妮, 姚抒予, 罗媛慧, 张静平, 黎志华. (2016). 失独者抑郁症状的分布特征及与心理弹性的关系. 中国心理卫生杂志, 30(8): 612-617. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2016.08.010 |

American Psychology Association. (2010). The road to resilience: What is resilience. http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx.

|

Bower, A., Chant, D., & Chatwin, S. (1998). Hardiness in families with and without a child with down syndrome. Down Syndrome Research & Practice, 5(2): 71-77. |

Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression & Anxiety, 18(2): 76-82. DOI:10.1002/da.10113 |

Greeff, A. P., & Thiel, C. (2012). Resilience in families of husbands with prostate cancer. Educational Gerontology, 38(3): 179-189. DOI:10.1080/03601277.2010.532068 |

Hammen, C., & Watkins, E. (2007). Depression (2nd ed.). New York, NY: Taylor & Francis.

|

Henry, C. S., Morris, A. S., & Harrist, A. W. (2015). Family resilience: Moving into the third wave. Family Relations, 64(1): 22-43. DOI:10.1111/fare.12106 |

Mazure, C. M. (1998). Life stressors as risk factors in depression. Clinical Psychology Science & Practice, 5(3): 291-313. |

McCubbin, M. A., & McCubbin, H. I. (1996). Resiliency in families: A conceptual model of family adjustment and adaptation in response to stress and crises. In Family Assessment: Resiliency, Coping and Adaptation - Inventories for Research and Practice (pp.1–64). Madison: University of Wisconsin System.

|

Nam, B., Kim, J. Y., DeVylder, J. E., & Song, A. (2016). Family functioning, resilience, and depression among North Korean refugees. Psychiatry Research, 245: 451-457. DOI:10.1016/j.psychres.2016.08.063 |

Ng,Y. Y., & Wan Shahrazad, W. S. (2017). Resilience as mediator in the relationship between family functioning and depression among adolescents from single parent families. Akademika, 87(1): 111-122. DOI:10.17576/akad-2017-8701-08 |

Nöthling, J., Ganasen, K., & Seedat, S. (2015). Predictors of depression among a sample of South African mortuary workers. Journal of Nervous & Mental Disease, 203(3): 226-230. |

Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement, 1(3): 385-401. DOI:10.1177/014662167700100306 |

Tanja, P., & Miha, P. (2016). Family hardiness, anxiety, and subjective well being in families with and without a chronic illness. In Strengthening families(pp. 123–135). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe.

|

World Health Organization. (2017). Depression and other common mental disorders: Global health estimates. World Health Organization.

|

Yu, X. N., & Zhang, J. X. (2007). Factor analysis and psychometric evaluation of the Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC) with Chinese people. Social Behavior and Personality: An International Journal, 35(1): 19-30. |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18