| 道德公正与加工方式对第三方惩罚的影响 |

第三方惩罚(Third-Party Punishment, TPP)是指不受利益直接影响的旁观者,为了维护社会规范而付出个人代价对违反社会规则的不公者所实施的惩罚行为(陈世平, 薄欣, 2016; Egas & Riedl, 2008)。第三方惩罚的科学研究起源于行为经济决策领域。Kahneman, Knetsch和Thaler(1986)设计了一个简单的两阶段第三方惩罚博弈,结果发现了第三方惩罚现象。后来,经济学家Fehr和Schmidt(1999), Fehr和Fischbacher(2003, 2004)在一系列实验中采用第三方惩罚博弈范式,均发现当分配者的行为不公时,大多数第三方将对不公分配者实施惩罚。而且,分配者的分配方案越不公,第三方的惩罚水平越高。近年来,第三方惩罚博弈发展出多种变式,通常与不同的社会两难情境相结合探讨第三方惩罚的特性、影响因素及后果等,目前在很多学科领域都得到了较为广泛的研究(Leibbrandt & López-Pérez, 2012)。

但是,对于第三方来说,这种惩罚有悖于“理性人”假说。“理性人”假说认为个体的决策行为是基于理性的,因此,当掌握利益分配权力时,人们总是倾向于使自己的利益最大化。暗含着如果行为要付出代价且没有获得利益,个体不会损害、伤害或者惩罚其他人。而第三方惩罚意味着当违反社会规范的不公者存在时,第三方需要损失自我利益来使不公者受到制裁。那么,如何去解释第三方惩罚这种偏离理性的行为现象背后的心理机制?

社会认知的双加工过程理论(Dual Processing Theories)认为,人们对公正事件的反应不仅具有认知理性过程,同时还包含直觉经验过程(Skarlicki & Rupp,2010)。理性加工(Rational Processing)是个体基于有意识的推理分析过程,强调概率判断和风险决策的规则和客观逻辑;而经验加工(Experiential Processing)是个体基于无意识的自动过程,通常根据个体自动化、快速的情感体验对事件进行评估(胡金生, 叶春, 李旭, 高婷婷, 2012)。尽管两种系统在认知加工过程中同时起作用,但会随着情境或个体的不同,其中一种过程占主导(Epstein, Lipson, Holstein, & Huh, 1992)。因此,在不公情境下,个体可能以不同的信息加工过程为主,进而产生了对不公事件的不同反应(刘燕君等, 2016; 王端旭, 曾凯, 郑显伟, 2017)。

研究表明通过改变个体所处的情境,可以激活或启动个体使用不同的信息加工系统,从而达到理性加工和经验加工的实验性分离。例如,实验发现相对于理性加工,个体在经验加工下对不公情境具有更强烈的负性情绪反应(刘燕君等, 2016; Maas & van den Bos, 2009)和较低的合作行为意向(刘燕君等, 2016)。在经验加工状态下,个体启动了记忆系统中与不公正信息相关的情感性内容,从而激活的负性情绪强化了报复倾向,进而降低了合作意愿。同样,基于第三方视角的研究发现:相对于理性加工,第三方在经验加工被启动的条件下对人际不公者具有更高的惩罚意愿。可见,经验加工过程或情绪过程对不公感知及其惩罚态度的强化效价同样在第三方公正领域适用。但是,他们的研究存在一些问题需要进一步探讨:

第一,研究仅操纵了不同的加工方式条件,并没有设置控制组。所以,无法明晰是经验加工促进了第三方惩罚,还是理性加工抑制了第三方惩罚。因此,后续的研究应该加入控制组设置,从而提高实验结果的说服力及其生态效度。第二,只考察了人际不公情境下的第三方惩罚意愿,是否适用于分配不公情境尚不清楚。惩罚意愿是一种基于基因进化水平的态度,并不等同于惩罚行为本身(Wiessner, 2005),来自社会心理的大量研究成果显示态度与行为表现具有不一致性。因此,经验加工是否也会对基于资源分配框架下的第三方惩罚行为具有促进作用还需进一步的实验证据支持。近年来,公正的道德模型(Deontic Model; Rupp & Bell, 2010)对经验加工过程在第三方公正判断中的作用机制进行了诠释。公正的道德观强调,第三方对不公情境会产生强烈的情绪反应。第三方出于一种情感性获益的考虑,当看到不公者的冒犯行为时,将对受害者产生共情,从而激活认知与情感评估系统,进而体验到生气、愤怒等道德情绪(Dubreuil, 2015; Rothschild, Landau, Molina, Branscombe, & Sullivan, 2013)。已有研究证明愤怒等负性道德情绪是第三方惩罚的主要因素之一(Carver & Harmon-Jones, 2009)。因此,不公正事件如果使第三方体验到愤怒等负性情绪过程,将促进他们愿意牺牲自我利益对不公者采取惩罚措施,而经验加工系统恰恰激活了个体的情感加工模式。鉴于此,研究假设如果个体的经验加工过程被启动,被激活的负性情绪过程将提高第三方惩罚水平。

假设1:相对于理性加工,个体在经验加工条件下对不公者的第三方惩罚水平更高。

另外,研究发现处于公正的第三方视角的被试,一部分个体从来不惩罚,而另一部分被试始终进行惩罚(Lewisch, Ottone, & Ponzano, 2011)。可见,偏好、个性特征等因素直接影响第三方的认知评价,进而影响其对某行为是否违反公平规范的判断。其中,道德公正感(Deontic Justice)是对公正感知与情感过程具有稳定性和连续性影响的人格特质因素之一(Rupp & Bell, 2010)。道德公正作为一种道德责任,影响着人们在与其他人相处中的行事风格,以及当他人违背公平原则时的反应模式(Beugré, 2012)。“路见不平,拔刀相助”这句俗语正体现了第三方惩罚的道义本质,即当目睹他人做出不公行为时,出于人类社会基因进化模式所发展而来的维护群体规范的共性,使人们常会产生维护公正的道义之举。由于个体维护社会规范的内在情感激活了公平规范,并期望通过惩罚不公者来规范公平(陈思静, 马剑虹, 2011)。可见,高道德公正感的个体将无法忍受不公平现象,进而采取惩罚行为来使不公者引起警觉,认识到不公行为的后果和危害,并在将来的行为中遵守公平规范,采取合作行为(Liao, Hong, & Zhang, 2014)。因此,研究假设:

假设2:相对于低道德公正,高道德公正的个体在不公平情境下的第三方惩罚水平更高。

同时,社会公正研究者开始关注人格特质与信息加工的一致性对不公正情境下人们行为的影响。例如,Hafer和Kutan(2002)研究发现对于具有较高世界公正信念特质的个体,当他们的公正信念受到威胁时,将自动激活对公正相关刺激的反应。可见,信息加工过程具有人格一致性。即个体具有的人格特质倾向将使他们在特定情境下激活相应的信息加工过程,或者说信息加工过程在人格特质对行为的影响中起到关键的联结作用。然而,目前还没有研究探讨与道德公正这一特质相关的信息加工过程在不公正情境下的第三方决策行为中的作用机制。根据特质–信息加工–行为交互理论(Baumert, Gollwitzer, Staubach, & Schmitt, 2011),道德公正高的个体在编码和提取信息时,新的有关信息更易与记忆中已有的道义概念建立联系,将使得对不公正情境的注意变得自动化,同样在相一致的经验加工被启动的情境下也会体验到更强烈的道德情感,从而更容易对不公平者进行利他惩罚。因此,研究假设:

假设3:公平性、道德公正与加工方式对第三方惩罚的影响具有交互作用。即在不公情境下,高道德公正的个体在经验加工条件下的第三方惩罚比理性加工条件下的第三方惩罚水平更高。

2 研究方法 2.1 被试选取400名在校大学生进行道德公正分组筛选。回收问卷375份,回收率为93.75%。根据27%原则,邀请高、低道德公正分组(各102名)的被试有偿自愿参与后续的第三方惩罚博弈实验。最终,共有132名被试自愿参加了后续实验,其中高道德公正组为65名,低道德公正组为67名。独立样本t检验结果显示,两组被试在道德公正得分上的差异非常显著(t=16.45, p<0.001,d=2.90)。被试年龄处于17 ~ 25岁之间,平均年龄20.80(SD=1.67)岁;男生为56名,女生为76名。所有被试身心健康,视力或矫正视力正常,实验后得到相应地报酬。

2.2 实验设计实验采用2(道德公正: 高与低)×3(加工方式: 理性、经验与控制)×2(公平程度: 公平与不公平)的混合实验设计。其中,道德公正与加工方式为被试间变量,公平程度为被试内变量。因变量为第三方惩罚,即被试拿出来惩罚分配者的金额,拿出来的金额越多,第三方惩罚水平越高。

2.3 实验工具 2.3.1 道德公正量表采用Beugré(2012)编制的道义公正量表(Deontic Justice Scale)。分为道德责任、道德愤怒和道德问责三个维度,由18个题目组成,使用1 ~ 5级(1=完全不同意, 5=完全同意)的计分方式。研究表明,中文修订版具有良好的信、效度指标(张珊珊, 张建新, 2015)。在本研究中,将分数合成一个总分指标代表个体道德公正感的高低,内部一致性系数为0.94。

2.3.2 第三方惩罚程序采用C语言编制的模拟在线多人互动版的第三方惩罚程序。设计使用经典的第三方惩罚博弈范式,第一方和第二方均为系统模拟,真正的被试均为第三方。博弈共进行10轮,第一方的分配方案设定为六个水平,分别为5/5分配、6/4分配、7/3分配、8/2分配、9/1分配和10/0分配。其中,5/5分配,6/4分配,9/1分配和8/2分配方案各重复2次,7/3分配和10/0分配方案各重复1次。研究根据Li和Zhou(2014)的实验标准,将公平组的分配方案设定为5/5分配和6/4分配,将不公平组的分配方案设定为8/2分配和9/1分配,7/3分配和10/0分配作为白噪音条件,各种条件随机化后按固定顺序呈现。为了增加实验互动的真实性,实验开始前设置抽签环节来决定被试所属角色,但所有被试均抽到第三方。

每轮博弈开始前设置有30秒到60秒不等的人员随机分配时间。人员分配完成后,进入第一阶段的独裁者游戏,2秒后屏幕上呈现“现有10代币,由第一方支配”的提示信息。然后,系统设定了六个第一方分配等待时间,分别为10秒、20秒、30秒、40秒、50秒和60秒随机不等。分配等待时间结束后,呈现第一方采取的分配方案,如“第一方分给自己10代币,留给第二方0代币”。2秒后,进入第二阶段的第三方惩罚博弈。系统会出现提示被试如何进行决策的详细方案说明,被试需要在方框中填入自己选择拿出来惩罚第一方的金额(规则是被试拿出来1代币, 第一方将损失3代币),允许输入的数字范围设定为0 ~ 5代币之间。提交后,重新进入下一轮。

2.4 实验程序首先,采用在课堂上或校园中发放宣传单的方式进行被试招募。请有意愿参与者在宣传单上填写电话等联系方式,并填答“道义公正量表”。事后由主试联系符合道德公正高、低分组的被试参加后续实验,确保实验有序进行。当被试到达实验室时,立即被带到独立的实验房间内,避免与其他被试碰面。整个实验过程中,被试没有机会与其他人见面和沟通。每次实验有多人同时进行,并采用双盲操作的方式。操作过程大致如下:

首先,请被试阅读实验说明。确保被试完全清楚实验操作过程后,让被试进行抽签来选定角色。实验设定有“A”、“B”、“C”三种标签,但被试只会抽到标签“C”,然后告知其为第三方。随后,进行加工方式启动:(1)理性加工组被告知“研究表明,当人们做出判断时,应该进行仔细的理性分析,以逻辑规则为基础对情境进行评价,重要的是要保持客观性,避免个人情绪情感的影响。因此,请你在下面的任务中尽量保持理性的评判标准。”(2)经验加工组被告知“研究表明,当人们做出判断时,应该根据直觉和感受形成自己的观点,重要的是要相信头脑中的第一反应和情绪情感状态,并根据感受对情境进行评价。因此,请你在下面的任务中根据自己的直觉进行判断即可。”(3)控制组在实验任务前没有任何提示。

接下来,进入在线第三方惩罚实验程序,大致需要15分钟,系统自动记录10轮第三方惩罚的数值。实验完成后,进一步通过两个题目:(1)在整个实验过程中,我根据自己的直觉或情感作答;(2)我根据理性分析作答;1–7级计分对加工方式的启动效果进行操作检验。然后,主试将被试保留的代币总量按比例转化成人民币发放给被试作为实验酬劳。

3 研究结果首先,加工方式的操作性检验发现,对于理性加工组,被试在理性评分条目上的得分(M=5.39, SD=1.42)显著高于经验评分条目上的得分(M=2.32, SD=0.96),t(42)=9.76,p<0.001,d=2.56;对于经验加工组,被试在经验评分条目上的得分(M=5.91, SD=1.35)显著高于理性评分条目上的得分(M=2.49, SD=1.50),t(44)=8.69,p<0.001,d=2.42;而对于控制组,被试在经验条目(M=4.32, SD=1.61)和理性条目(M=3.82, SD=1.43)上的得分没有显著性差异(p>0.05)。结果说明加工方式的启动方法成功。

其次,方差分析结果表明,公平程度的主效应显著,F(1, 126) =445.75,p<0.001,η2=0.780;道德公正的主效应显著,F(1, 126)=4.00,p<0.05,η2=0.031;道德公正与公平程度的二阶交互作用显著,F(1, 126)= 4.50,p<0.05,η2=0.034;加工方式、道德公正与公平程度的三阶交互作用显著,F(2, 126)=3.88,p<0.05,η2= 0.058;道德公正与加工方式的二阶交互作用显著,F(2, 126)=4.78,p<0.01,η2=0.070;其余效应均不显著。

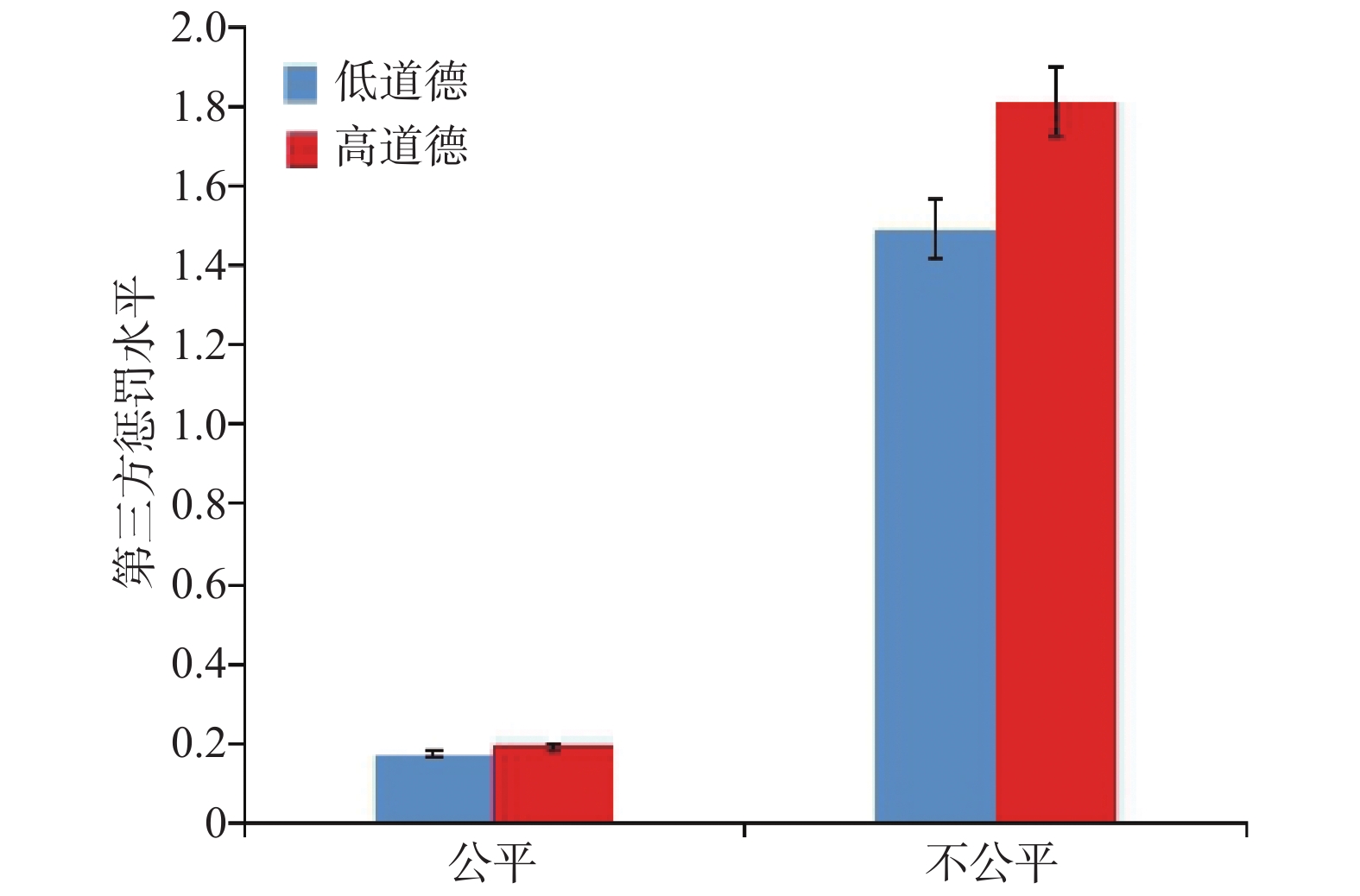

对公平性与道德公正的二阶交互作用的进一步分析表明(见图1):在公平条件下,被试的道德公正水平对第三方惩罚的影响不显著;而在不公条件下,被试的道德公正水平对第三方惩罚的影响显著,F(1, 126)= 4.39,p<0.05,η2=0.034,即相对于低道德公正组(M=1.49, SD=0.11),高道德公正组(M=1.81, SD=0.10)的被试在不公情境下的第三方惩罚水平更高。

|

| 图 1 公平程度与道德公正对第三方惩罚的交互作用 |

对加工方式、道德公正与公平性的三阶交互作用的进一步分析表明(见图2):在公平条件下,仅在经验加工启动时道德公正对第三方惩罚的影响显著,F(1, 126)=6.91,p<0.01,η2=0.052;而在不公平条件下,在经验加工[F(1, 126)=7.49, p<0.01,η2=0.056]和控制组[F(1, 126)=4.89, p<0.05, η2=0.037]加工启动时道德公正对第三方惩罚的影响显著。另外,在公平条件下,理性加工和经验加工(I–J=–0.16,p<0.05,d=3.98)、控制组与经验加工(I–J=–0.14,p<0.05,d=3.24)在高道德公正组中的第三方惩罚存在显著差异,但理性加工与控制组之间对第三方惩罚差异不显著;而在不公平条件下,经验加工和理性加工(I–J=0.85,p<0.01,d=4.62)、控制组与理性加工(I–J=0.61,p<0.05,d=3.31)在高道德公正组中的第三方惩罚也存在显著差异,但经验加工与控制组之间对第三方惩罚差异不显著。

|

| 图 2 公平性、道德公正与加工方式对第三方惩罚的交互作用 |

4 讨论

首先,研究发现加工方式对第三方惩罚不存在显著的影响,假设1不成立。这与Skarlicki和Rupp(2010)的研究结果不一致。究其原因,一方面,如前所述,这一结果也许恰好说明了态度与行为结果的不一致性。但另一方面,从表1可见,相对于理性加工,经验加工条件下的第三方惩罚水平较高,特别是在分配不公情境中,二者之间的差异达到了边缘性显著(p=0.086)。从而可以证明当经验加工被激活时,个体对不公行为具有更强烈的认知与行为反应。对于研究没有发现二者之间具有显著性差异也可能与被试人数较少有关。因此,后续还有待于进一步的重复验证。另外,研究结果显示,在公平条件下,控制组与理性加工条件下的第三方惩罚水平基本相同,说明面对公平的分配者,人们主要基于有意识的推理分析过程来进行决策行为。但是,在不公平条件下,控制组的第三方惩罚水平处于理性加工与经验加工之间,从而在第三方公平决策领域进一步证明了双加工过程的理论观点,即两种认知加工过程同时在人们对不公正事件的行为反应中起作用。

| 表 1 不同加工方式、道德公正组、公平条件下的第三方惩罚水平(单位:代币) |

其次,研究发现相对于低道德公正组,高道德公正组在不公情境下的第三方惩罚水平较高,假设2成立。研究结果进一步为公正的道德模型提供了实证支持证据。Lewisch等人(2011)指出人们采取惩罚行为的动机有两种,即工具性和情感性动机。道德模型认为公正更关心的是道德的恰当性,把公平看成是一种美德。道德公正的基本前提是关心公平问题,同时认为服从道德责任规范的行为才是公平的,而不管是为自己还是为他人(Rupp & Bell, 2010)。可见,公正的道德模型对应的正是情感性动机。当面对他人的不公行为时,不受利益影响的第三方也会经历着道德反应,即基于进化的情感反应模式激活他们对不公者进行报复。

另外,研究发现公平性、道德公正与信息加工方式对第三方惩罚具有交互作用。一方面,在不公平情境下,对于具有高道德公正特质的个体,经验加工和控制组比理性加工条件下的第三方惩罚水平更高,从而假设3得到支持。另一方面,在公平情境下,对于具有高道德公正特质的个体,经验加工比理性加工和控制组条件下的第三方惩罚水平更高。这一结果的主要意义在于:

第一,支持了Baumert等人(2011)提出的人格—信息加工具有一致性的理论观点,表明了信息加工过程对个体行为的影响会因人而异。双加工过程与人格—信息加工一致性的理论观点帮助我们理解了为什么面对不公情境时,有些第三方会对不公者实施惩罚,而另一部分第三方不会进行惩罚。甚至有些人在公平情境下也实施惩罚,而另一些人在非常不公的情境下也无动于衷。具体而言,个体具有较高的道德公正感是实施第三方惩罚的前提条件之一。在分配不公情境下,道德公正影响了随后的信息加工,高道德公正感的个体自动激活了相一致的情感加工过程,并使自己更加坚定地对不公行为进行舍己利他的惩罚。但对于具有低道德公正的个体,不同的加工方式对第三方惩罚的影响并不存在明显差异。第二,进一步帮助我们理解了人们在对公平和不公平事件的行为反应过程中的“非理性”色彩的表现方式。当考虑到道德公正这一个体差异因素时,通过加入控制组,结果证明高道德公正感的个体的信息加工方式以经验加工为主导过程,从而进一步说明两种系统在认知加工过程中会随着情境或个体的不同而不同。

5 结论本研究得出以下结论:(1)在不公平情境下,相对于低道德公正组的个体,高道德公正组的个体的第三方惩罚水平较高,从而进一步为公正的道德模型提供了支持证据。(2)在不公平情境下,具有高道德公正特质的个体在经验加工组和控制组比理性加工组的第三方惩罚水平高;而在公平情境下,具有高道德公正特质的个体在理性加工组和控制组比经验性加工组的第三方惩罚水平低。

陈思静, 马剑虹. (2011). 第三方惩罚与社会规范激活: 社会责任感与情绪的作用. 心理科学, 34(3): 670-675. |

陈世平, 薄欣. (2016). 公平与惩罚价格对第三方惩罚需求的影响. 心理与行为研究, 14(3): 372-376. DOI:10.3969/j.issn.1672-0628.2016.03.013 |

胡金生, 叶春, 李旭, 高婷婷. (2012). 公正判断中的" 非理性”: 加工特征、主要表现和影响因素. 心理科学进展, 20(5): 726-734. |

刘燕君, 马红宇, 梁娟, 刘喆, 马露露, 杨林川. (2016). 理性–经验加工对不公正情绪和行为反应的影响: 公正敏感性的调节作用. 心理科学, 39(4): 942-948. |

王端旭, 曾凯, 郑显伟. (2017). 员工非伦理行为如何招致同事攻击: 道义公正视角. 心理学报, 49(6): 829-840. |

张珊珊, 张建新. (2015). 道义公正量表的修订及其应用. 人类工效学, 21(3): 6-9. |

Baumert, A., Gollwitzer, M., Staubach, M., & Schmitt, M. (2011). Justice sensitivity and the processing of justice-related information. European Journal of Personality, 25(5): 386-397. DOI:10.1002/per.v25.5 |

Beugré, C. D. (2012). Development and validation of a deontic justice scale. Journal of Applied Social Psychology, 42(9): 2163-2190. DOI:10.1111/jasp.2012.42.issue-9 |

Carver, C. S., & Harmon-Jones, E. (2009). Anger is an approach-related affect: Evidence and implications. Psychological Bulletin, 135(2): 183-204. DOI:10.1037/a0013965 |

Dubreuil, B. (2015). Anger and morality. Topoi, 34(2): 475-482. DOI:10.1007/s11245-014-9238-7 |

Egas, M., & Riedl, A. (2008). The economics of altruistic punishment and the maintenance of cooperation. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 275(1637): 871-878. DOI:10.1098/rspb.2007.1558 |

Epstein, S., Lipson, A., Holstein, C., & Huh, E. (1992). Irrational reactions to negative outcomes: Evidence for two conceptual systems. Journal of Personality and Social Psychology, 62(2): 328-339. DOI:10.1037/0022-3514.62.2.328 |

Fehr, E., & Fischbacher, U. (2003). The nature of human altruism. Nature, 425(6960): 785-791. DOI:10.1038/nature02043 |

Fehr, E., & Fischbacher, U. (2004). Third-party punishment and social norms. Evolution and Human Behavior, 25(2): 63-87. DOI:10.1016/S1090-5138(04)00005-4 |

Fehr, E., & Schmidt, K. M. (1999). A theory of fairness, competition, and cooperation. The Quarterly Journal of Economics, 114(3): 817-868. DOI:10.1162/003355399556151 |

Hafer, R. W., & Kutan, A. M. (2002). Detrending and the money-output link: International evidence. Southern Economic Journal, 69(1): 159-174. DOI:10.2307/1061562 |

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. (1986). Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market. The American Economic Review, 76(4): 728-741. |

Lewisch, P. G., Ottone, S., & Ponzano, F. (2011). Free-riding on altruistic punishment?An experimental comparison of third-party punishment in a stand-alone and in an in-group environment. Review of Law & Economics, 7(1): 1555-5879. |

Leibbrandt, A., & López-Pérez, R. (2012). An exploration of third and second party punishment in ten simple games. Journal of Economic Behavior & Organization, 84(3): 753-766. |

Li, J., & Zhou, X. L. (2014). Sex, attractiveness, and third-party punishment in fairness consideration. PLoS One, 9(4): e94004. DOI:10.1371/journal.pone.0094004 |

Liao, Y. L., Hong, K. R., & Zhang, L. (2014). Punishment as a mechanism to maintain bilateral cooperation: A social behavior experiment. Social Behavior and Personality: An International Journal, 42(9): 1445-1456. DOI:10.2224/sbp.2014.42.9.1445 |

Maas, M., & van den Bos, K. (2009). An affective-experiential perspective on reactions to fair and unfair events: Individual differences in affect intensity moderated by experiential mindsets. Journal of Experimental Social Psychology, 45(4): 667-675. DOI:10.1016/j.jesp.2009.02.014 |

Rothschild, Z. K., Landau, M. J., Molina, L. E., Branscombe, N. R., & Sullivan, D. (2013). Displacing blame over the ingroup's harming of a disadvantaged group can fuel moral outrage at a third-party scapegoat. Journal of Experimental Social Psychology, 49(5): 898-906. DOI:10.1016/j.jesp.2013.05.005 |

Rupp, D. E., & Bell, C. M. (2010). Extending the deontic model of justice: Moral self-regulation in third-party responses to injustice. Business Ethics Quarterly, 20(1): 89-106. DOI:10.5840/beq20102017 |

Skarlicki, D. P., & Rupp, D. E. (2010). Dual processing and organizational justice: The role of rational versus experiential processing in third-party reactions to workplace mistreatment. Journal of Applied Psychology, 95(5): 944-952. DOI:10.1037/a0020468 |

Wiessner, P. (2005). Norm enforcement among the Ju/'hoansi Bushmen: A case of strong reciprocity?. Human Nature, 16(2): 115-145. DOI:10.1007/s12110-005-1000-9 |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17